扬州绣郎的“金属风”

黄先懿

青铜器三足神鸟尊刺绣。

付健1987年出生于江苏扬州,刺绣匠人,扬州市级苏绣非遗代表性传承人。

东汉错银铜牛灯刺绣。

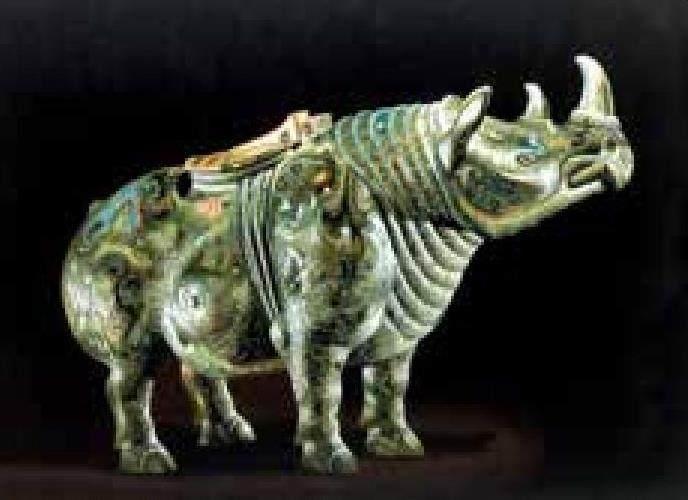

西汉错金银云纹青铜犀尊刺绣。

苏绣

起源于苏州, 主要用桑蚕丝线在软缎等布料上进行刺绣创作,以“精、细、雅、洁”著称, 至今已有2000余年历史。苏绣与湘绣、粤绣、蜀绣并称为“中国四大名绣”,是国家级非物质文化遗产。

自从因刺绣视频走红网络后,付健就常常收到各种带着好奇与敬佩的评论与追问。“这真的是刺绣不是照片吗?”“原来不只有绣娘,还有绣郎啊!”付健耐心地科普刺绣原理,解释从古至今的绣工都不乏男性。“古代很多龙袍都是绣郎绣的,现在也有不少从事刺绣的国家级工艺美术大师是男性。”打破刻板印象之外,他更希望能让大家关注到苏绣这一古老而精美的传统技艺。

《环球人物》记者和付健电话连线时,他正在给一幅以豹为主题的作品绣眼睛,于是立即就开始聊起了在布帛上飞针走线的这些年。

开了“裸眼3D”效果

让付健火上热搜的,是一组以青铜器为主题的刺绣。“要不是你在穿针引线,乍一看还以为是在修复刚出土的文物呢。”“这是开了‘裸眼3D效果吧!”他绣的青铜器立体感和真实感十足,让网友惊叹不已。

付健介绍,这一刺绣风格偏向苏绣中的“仿真绣”。清光绪年间,闻名苏州绣坛的刺绣艺术家沈寿,将西方绘画中注重透视、讲究明暗、追求色与光的微妙变化等原理与中国传统刺绣技艺相融,作品惟妙惟肖,被称为“仿真绣”。

丝线颜色的搭配和针法的变化是苏绣生动传神的关键。采用不同的针法可以制作出不同的线条组织和独特的艺术表现效果。比如,施针、滚针绣的珍禽异兽,毛丝松顺,光洁艳丽,富有质感;散套针绣的花卉,形色俱佳,似有香味扑鼻;乱针绣的人像和风景,针法和用线极尽写实,粗犷之处大刀阔斧,精细之处极尽细微。

付健绣青铜器时,也是遵循“仿真绣”的原理,融合多种绣法,通过色彩搭配与光影把握来实现“裸眼3D”效果。“不同于其他题材,绣青铜器不仅要反映器物本身的形态,还要将它们经历千年风霜的感觉表达出来,用最柔的丝线来体现金属的质感。”付健介绍。

丝线之于刺绣,就如同颜料之于绘画。要绣出青铜器上的纹样和岁月留下的残缺、锈蚀,表现它的历史感和厚重感,丝线色彩选用非常重要。这也是绣好青铜器最大的难点。“在技法上,绣青铜器和绣其他题材基本上是一样的,难度主要在于细节的把控。因为它色差比较小,很多都是同类色,所以对颜色的运用比较难。”通常绣制一件青铜器作品所需丝线的色彩多达五六百种,为打造出逼真的光影效果,就连纯黑的背景其实也有数十种颜色交替在其中。

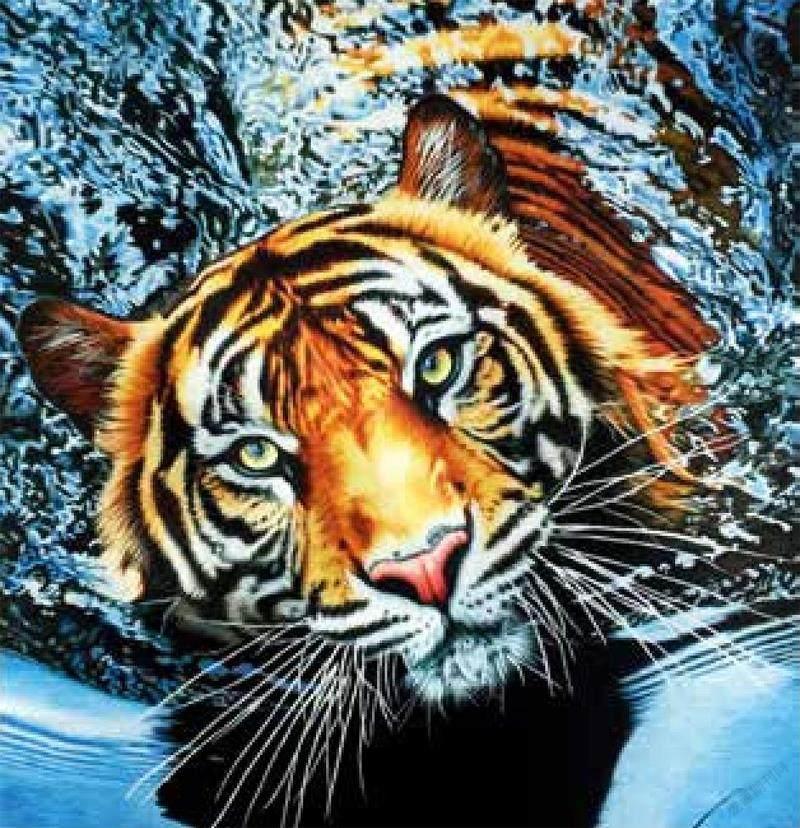

除了青铜器,付健还绣了许多栩栩如生的动物,毛茸茸的金丝猴、威风凛凛的狮子老虎、羽毛根根分明的鸟禽……都像随时会从布帛上走出来。有时,为了刻画动物毛发、眼神等细节,用线要求极细,付健需要对丝线进行“劈丝”,将一根丝线劈成若干根不到头发丝四分之一粗细的丝线。飞针走线几千万次,才能绣出一幅成品。

刺绣是时间的艺术

付健刺绣作品《福旺图》。

以青铜器为题材的刺绣并不罕见,但要绣出“裸眼3D”效果并非易事。选稿,是刺绣的第一步。器型、颜色、纹样都要纳入考量,那么如何从千万张青铜器图片中挑出适合以刺绣形式呈现的?付健说,最主要的判断依据还是绣工的经验。而刺绣中最大的难题——色彩的把握,尤其是隐形色彩的叠加渐变,除了美术功底和天赋,最依赖的仍是经验。而完成一幅青铜器题材的刺绣作品,如果从头到尾一个人做,需要10个月到一年的周期。

在付健看来,刺绣是时间的艺术。一幅好的刺绣作品,花费的时间常以月或年计,刺绣技艺更需要在时间中沉淀。

今年35岁的付健,已是入行20余年的“老手艺人”。付健出生于扬州的刺绣世家,自记事起,他的许多时间都是在绣坊度过的,每天接触最多的就是丝线和绣花针。父母和绣工们在绣架上分丝劈线,付健就趴在一旁,看那些丝线在一双双巧手下变成精巧的图案。他也常学着大人的模样穿针弄线,四五岁时便可以绣出一些简单的花鸟鱼虫。

付健早早地认定,要将刺绣作为自己的事业。中学时,学业日益繁重,他每天放学回家后仍然坚持练习刺绣。

“擅绣者必先擅其画”,绘画和审美水平将直接影响刺绣的表现水平。付健自幼学画,为了更好地打下刺绣基础,他大学选择了平面设计专业,还跟随专业院校的教授学习国画、油画以及速写技巧。大学宿舍里,室友都在打游戏,付健则在一旁做刺绣。“我觉得這也是我的娱乐方式,喜欢的话,就不会觉得枯燥。”

大学毕业后,付健来到苏绣的发源地苏州镇湖,创办了自己的绣庄。绣庄的模式类似创作工作室,刺绣作品一般由团队合作完成,“比如青铜器题材的刺绣,我一般绣青铜为主,背景和其他部分由工作室人员参与,自己盯着把关。跟绘画一样,最后要精修一些细节,把层次感烘托出来。一些重要部位和需要调整的地方,还是需要自己上手。”

“塔尖”上的中国刺绣

在付健的视频走红网络前,他的作品早已多次“出圈”,甚至走出国门。

2008年北京奥运会期间,付健和母亲合作,以志愿者的身份主创了《奥运水上场馆全景图》刺绣作品,被北京市顺义区人民政府收藏,其复制品被赠送给了国际奥委会终身名誉主席萨马兰奇。

2013年,付健受文莱大使馆邀请,参加文莱第十届艺术节精品博览会。文莱国王被付健的刺绣作品和熟稔的刺绣技艺吸引,竖起大拇指为他点赞。

2016年,金砖五国峰会在印度举行,印度特别邀请了5个国家的刺绣工艺师,联合设计一份特别的礼品赠送与会嘉宾,付健便是受邀工艺师之一。这期间,主办方希望能绣一些会标,因为只有一枚硬币大小,刺绣工艺要求非常精细,最后交给了包括付健在内的几位中国刺绣工艺师做。

付健刺绣视频截图(抖音扫描左方二维码观看视频)。

付健还曾到法国、美国等多个国家参加刺绣文化交流。他回忆,在这些场合里,听到最多的评价就是“amazing(神奇)”。也是这些交流经历,让他更加确信,“中国的刺绣技艺在全世界都是位于塔尖的”。

即便如此,付健还是会时常有危机感。他坦言,现在苏绣的传承状况并不乐观。“它不像流水线作业,学一两个月马上就能当标准化的操作工,我們学习周期长,出师很慢,学会容易,出好作品难,能坚持下来的只是凤毛麟角。”

危机感还来自于古老艺术的创新。付健认为,要传承和发扬苏绣文化,就必须紧跟时代,不能固步自封。苏绣自诞生以来,随着不同时代审美的改变,针法也在不断创新与提升,从单面绣到双面绣,从传统平针绣发展到乱针绣,又衍生出黑白素描、油画刺绣等。传统苏绣多以工笔画为蓝本,而今天的苏绣不仅能表现传统水墨的韵味,还几乎可以表现绘画、摄影能表现的所有题材和风格。创新,是这项传统手工艺能够历经2000余年而不衰的重要原因。

“苏绣经过2000多年的发展,针法已经被琢磨得很透了,很难再创新,但是,又决不能停止创新。虽然我们的技法是传统的,但是设计理念、创作题材、表现手法、展陈方式要跟当下去结合。”付健说,“房子还是那套房子,但是肯定不能用二三十年前的风格去装修,要换成符合当下审美的风格。”

拓宽题材范围,用电脑喷绘代替手工勾稿,进驻短视频平台……关于“转变装修风格”的尝试,付健如今仍在摸索中:“希望让更多的人喜欢这个传统手艺,能加入进来。只有广泛地参与,苏绣文化才能持久繁荣。”