大学英语翻转课堂与传统课堂教学模式下生态给养转化对比研究

何艳华 秦丽莉

(1.上海外国语大学 英语学院,上海 201620;2.大连外国语大学 公共外语教研部,辽宁 大连 116044)

0 引言

大学英语翻转课堂等新兴教学模式日趋成为教育信息化的常态发展趋势(Haghighi et al.,2018;仇晓春 等,2020;黄敏,2021;马武林 等;2022)。已有相关研究主要聚焦于学习者的语言水平和心理情况,如动机、自我效能感等指标的变化,借以论证该教学模式的教学效果,但对学生在该模式下的具体学习过程描述不足。而生态给养理论则更加关注学习过程的描述,认为翻转课堂教学环境下,学习者首先需要感知到信息化学习资源(如学习平台提供的资源)和互动机会(如与同伴合作完成任务),随后解读它们对语言学习的意义,进而采取相应行动,才能转化积极/消极的生态给养,促进/阻碍语言学习质量的提升。即学习者在语言学习过程中需实现感知、解读、行动三者的积极互动,才能真正促进语言的学习(秦丽莉等,2020)。据此,调查学习者给养转化过程可为翻转课堂的教学效果验证提供更多的数据支撑。因此,本研究立足翻转课堂教学模式,结合量化与质化方法,以实施传统教学的控制班为参照,从给养转化角度来探究翻转课堂教学模式下学习者的语言学习过程,并深入挖掘积极/消极给养转化过程的影响因素,为大学英语翻转课堂教学质量提升提供参考。

1 文献综述

“给养”在二语习得领域,是“个人在采取行动时所能获得的内容,也是学生所能获取到的互动学习机会(Van Lier,2004:90)。给养转化包括感知(perception)、解读(interpretation)和行动(action)三个环节(Van Lier,2004;秦丽莉 等,2020),即学习者感知环境中的学习资源和互动机会,对其进行解读,随后采取行动,转化为对语言学习有意义的积极或消极的内容(秦丽莉 等,2015:228)。具体来说,在信息技术辅助外语学习环境下,如果学生感知到学习平台上的学习资源,或者相关的互动学习机会,并将其解读为对学习有益的内容,随后采取行动积极利用信息技术开展学习,那么该生即转化了积极的给养;反之如果三个环节中任何一个环节脱节,则会形成消极给养,不利于语言学习。结合“生态给养”定义中环境、资源和互动机会要素,翻转课堂教学模式可被定义为:教师/学生课前/后通过网络平台开展线上教学/学习(信息化学习环境构建和资源配置);课中教师通过合理的教学任务设计,形成“师生”/“生生”互动,促进学生以合作/独立的形式开展学习(互动机会配置)的教学模式(秦丽莉 等,2020)。总之,我们认为通过追踪学习者在翻转课堂语言学习环境中转化生态给养的过程和结果,能帮助教师和学生找出该课程教学/学习过程中的问题,挖掘问题产生的原因,找到相应的解决方案,进而提高教学质量。

已有翻转课堂教学模式下的给养转化研究结论主要有两种,一种认为该模式促进语言学习,另一种认为该模式与传统教学模式下给养转化效果并无显著差异。前者认为学习者在翻转课堂教学环境中转化的生态给养对语言学习有直接的帮助(Balzotti et al.,2016;秦丽莉等,2020);同时,信息技术提供的更丰富教学与学习资源也会促进学生转化更多的积极给养,从而提高自主学习能力(刘正喜 等,2015)、提升学习参与度(Haghighi et al.,2018;Murillo-Zamoranoa et al.,2019)等。其中,秦丽莉等(2020)通过量化调查与质性访谈,发现翻转课堂教学模式下大学英语一、二年级学生的生态给养转化情况较好,学生转化的积极生态给养与语言水平之间呈正相关关系,即积极生态给养转化越好,语言水平提高越多。同时发现,翻转模式下存在消极生态给养,限制了学习效果。但该研究未以传统课堂教学模式为参照对比分析,只探讨了翻转课堂模式自身的优缺点。后者认为翻转课堂与传统课堂教学模式下的给养转化结果没有显著差异(Marcey et al.,2012;Sahin et al.,2015)。此类结果出现的原因一方面可能受教学内容等环境因素的影响,翻转课堂教学下学生的学习成绩没有明显进步,说明翻转课堂不一定具有普适性(Sommer et al., 2018)。另一原因是能动者(如学生、教师等)自身因素限制(秦丽莉,2015;秦丽莉 等,2015;Lai,et al.,2017)。如果学生具备信息技术素养(Kern,2014)、学习积极主动,在传统课堂也会感知到与教学内容相关的给养,开展自主“翻转”(Marcey et al.,2012)。相反,如果能动者积极性不足,可能会因习惯了传统课堂教学,在使用新兴技术遇到困难时产生抵触情绪(Sahin et al.,2015;张萌,2022),进而影响语言教学的质量。此外,随着线上自主学习时间增多,能动者反而容易与教师、同伴因空间距离与课堂氛围疏离产生倦怠,限制了学习效果(贺宝勋 等,2021)。

由此可见,已有研究对翻转课堂教学模式下的给养转化研究结论存在争议,且缺乏传统课堂与翻转课堂教学效果对比研究。因此,我们认为通过追踪学习者在翻转课堂环境中转化生态给养的过程和结果,能帮助教师和学生找出该课程教学/学习过程中的问题,挖掘问题产生的原因,找到相应的解决方案,进而提高教学质量。

本研究对传统课堂和翻转课堂两种教学模式下的给养转化情况进行对比调查,拟回答三个研究问题:

(1)两种教学模式的积极/消极生态给养转化过程中的感知、解读、行动情况如何?

(2)两种教学模式下生态给养转化情况、语言水平是否有显著差异?

(3)两种教学模式下生态给养转化情况与语言水平是否相关?

2 研究设计

2.1 研究背景

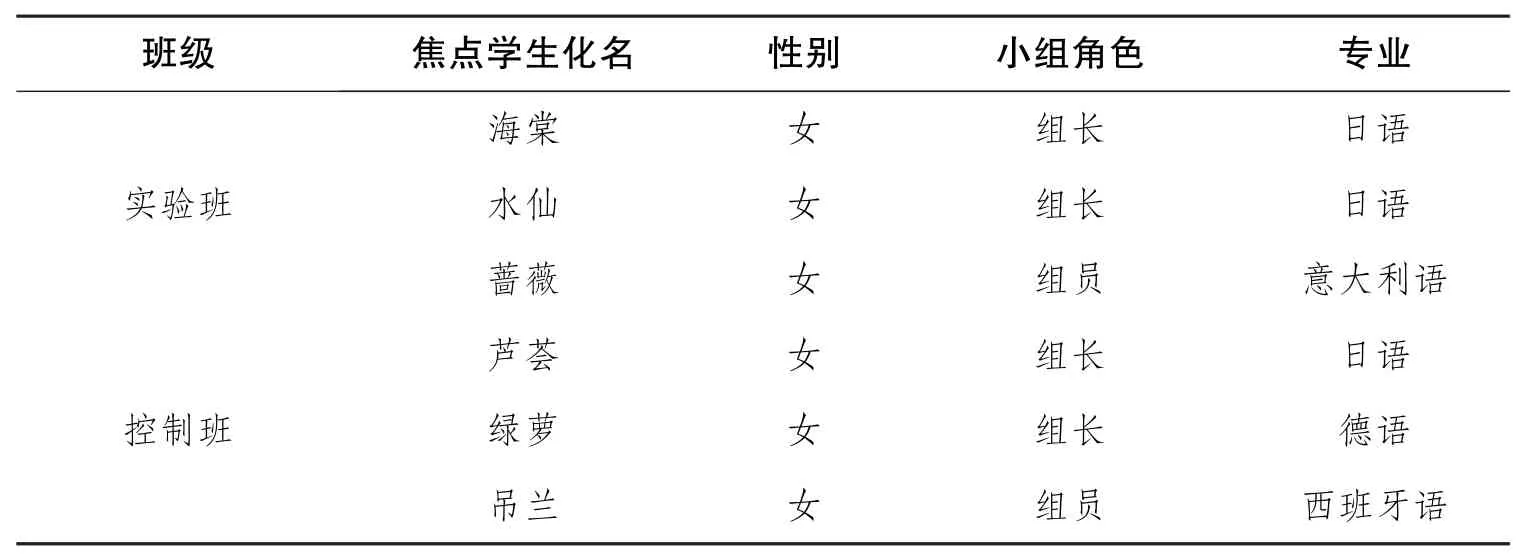

本研究在东北某外语类高校两个大二非英语专业教学班(35名/班)开展。学期初两个班经牛津英语水平测试①牛津英语水平测试(Oxford Quick Placement Test)(Version 1)由牛津大学出版社和剑桥大学地方考试委员会研究设计使用,该测试包含两部分,总共60题,答题时间共计30分钟。显示英语水平无显著差异。其中一个班被确定为翻转课堂教学实验班,另一班为传统课堂教学控制班。学期初任课教师在两班都进行了U校园平台使用培训。该校大学英语课程分听说课与读写课,本研究对两班听说课堂进行观察。实验班隔周上二课时面授听说课,面授课按照传统课堂上教师使用多媒体授课方式进行。两周内面授课以外,学生在U校园平台自主学习,需学满学习单元规定的学习时间并完成单元检测习题。控制班则每周上二课时的面授听说课。两班使用教材、教师、教学内容、分组方式和平台资源均相同。焦点学生的选取方式为:先从每班随机选取三组,再从每班每组分层抽取一名组长与一名组员,最后从每班抽取的学生中随机选取二名组长与一名组员,得到每班三名焦点学生,具体信息见下表。

表1 焦点学生的档案信息

2.2 研究设计

本研究一方面对两班学生开展问卷、语言水平测试的宏观量化研究,另一方面对焦点学生进行课堂观察、叙事和访谈的微观质化调查。问卷基于访谈转写文本设计 (Schaeffer et al.,2011)。第1周随机抽取五名大二学生进行半结构性访谈(2小时/人),基于学生英语学习经历提问,了解学生的给养感知、解读、行动情况。随后,研究者对转写文本提取相关意义单位后,为提高区分度,将其制成7级量表李克特量表(Cicchetti et al.,1985),从1(非常不同意)到7(非常同意)递增。将实验问卷随机发放给大二学生后,共回收1,180份有效问卷(回收率91.33%)。问卷Cronbach’s Alpha=0.955,KMO=0.942,Bartlett=0.000,说明适合进行探索性因子分析。经过两轮降维处理后最终共抽取十个因子,累计方差达到65.02%,最后确定51项问卷指标。研究还采用牛津英语水平测试,考察研究对象英语水平变化。问卷与测试试卷于第二周和第16周分别发放给两班学生作答,前后测数据采用SPSS 24.0进行分析。

此外,本研究在课内采用非参与性观察(Kumar,1996:107),从教学第三周至第15周,对两班听说课中的焦点学生跟踪调查,收集了六次课堂观察录像(1,080分钟)。课外采用叙事法调查,每周焦点学生将当周学习历史以约500字的书面文本叙事通过电子邮件发送给研究者,累计收集六次叙事文本(18,982字)。第17-18周对焦点学生进行访谈(30-60分钟/人,共计232分钟,转写共计45,564字),以此深入了解给养转化情况及其影响因素。所有质化数据由两位研究者采用NVivo 12 plus编码、标注并统计,内部一致性为85%,具体编码见表2:

表2 编码信息

3 结果与讨论

经过一学期的调查发现,实验班学生的给养感知、解读和行动状况稍好于控制班学生,并且实验班学生的积极给养转化状况与语言水平呈正相关关系,这说明了翻转课堂教学较之传统课堂教学具有优势,但该优势并不具有绝对性。具体情况将在下文结合研究问题进行逐一论述。

3.1 生态给养感知状况

为检验两班给养感知情况差别,本研究进行了配对样本t检验和独立样本t检验(见表3),发现两班学生前后测在各自的感知情况方面均无显著差异(p>0.05);实验班与控制班之间的感知情况在前后测对比上也均未见显著差异,说明两班学生感知到相似的学习资源和互动机会。

这一结果说明翻转课堂教学模式不会显著影响学生对大学英语学习环境的感知。可能由于当代学生身处信息技术时代,有较好的信息技术素养(Kern,2014),学生对信息技术环境的感知不会因课程模式变动而显著增加。但实验班给养感知后测均值高于控制班,表明学生在翻转课堂模式下感知到的学习资源与互动机会稍多于传统课堂(Balzotti et al.,2016)。

访谈显示六名焦点学生整体上感知到的给养内容相似,但对具体给养的感知深度有所不同。首先,实验班学生不仅感知到U校园等信息技术资源内容,而且对其具体功能和内容了解远好于控制班。如蔷薇提到学习平台覆盖的丰富给养资源:“线上的学习平台里,听说读写能力都有练习到。有选修的roleplay部分,平时偶尔会练习,与平台有互动很有趣,觉得有很多东西供自己学习。”(访谈,2019-07-07)而控制班学生虽可从平台上自主获取资源,但实际上感知到的资源很少,甚至并未提及学期初教师介绍过的、问卷中作答过的U校园,更未能深入了解平台功能与内容,如吊兰表示:“课后也会去网上搜视频学习,网上有软件,有很多资源,但搜到的资源不完整,搜起来也比较麻烦,费时费力,真正搜的时候很少。”(访谈,2019-07-06)这再次说明了翻转教学模式丰富了学生的给养感知,而控制班学生则对本来能获得的信息技术给养内容感知不足。

此外,语言表达差、组长失职等会造成焦点学生对互动资源的消极感知。如海棠指出,自己身为组长却因无任务分配意识,导致互动不充分:“有些时候可能因为组员人数比较多,任务只需要两个角色,然后另一个人可能就是不知道该干什么,也插不进去话。我是组长,但是没有想过分配一下这个任务,我确实没有做好这方面工作”。(访谈,2019-07-03)这说明小组成员身份建构情况影响着小组互动质量(秦丽莉,2017),从而影响学生对互动资源给养感知情况。此处组长身份未能充分发挥作用可能与学期初分组安排有关。学期初,学生自由组队,推选组长(一学期任期),且学期中缺少教师及同学对组长能力的考核与监控。换言之,分组安排与组内分配不够合理,小组各成员身份构建未能得到保障(许悦婷 等,2017),也限制了学生感知小组互动中产生的给养。

3.2 生态给养解读情况

关于给养的解读状况(见表4),配对样本分析显示两班前后测各自对给养的积极解读均无显著差异(p>0.05),独立样本分析也显示两班之间前后测结果无显著差异(p>0.05),但实验班后测积极解读均值(M=5.231)高于控制班(M=5.061)。这说明学生对大学英语教学的解读与信念可能不会因教师教学方式改变产生显著的积极变化(Lai et al.,2017),但是学生对翻转课堂教学的抵触情绪(即消极解读)得到明显改善,已有研究证明积极情绪对语言学习有促进作用(李成陈,2020),因此改善学生在翻转课堂学习模式下的学习情绪也非常重要。另外,实验班学生的消极解读下降明显,体现为配对样本分析中实验班学生的消极解读有显著差异(p=0.008;d=0.473)。虽然实验班和控制班独立样本分析在前测和后测的消极解读方面两班对比均无显著差异,但学期末实验班的消极解读均值(M=4.000)低于控制班(M=4.371)。这可能因为实验班线上线下融合的教学环境促进了学生参与度,而控制班教学则在带动学生的学习参与热情方面效果不佳,并且可能因为实验班课上课下的教学任务安排比较合理,在课内检查线上学习情况,同时注重课内互动任务的设计(秦丽莉 等,2020),因此期末实验班消极解读较少于控制班,而积极解读发展稍好于控制班。

表4 前后测积极解读情况统计分析

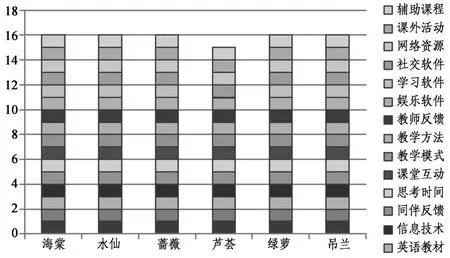

访谈显示,焦点学生对给养内容的积极解读较多,但有对同一给养内容积极、消极解读并存的情况。从图1中可以看出,除芦荟对“学习软件”节点的积极解读缺失外,其他焦点学生都有对软件的积极解读。这是因为芦荟的主观意识和他人信息技术使用经历影响了她对实际使用学习软件的解读:“感觉背单词软件的瞬时记忆很快,但是很快会忘记。学习软件都有一种诱导性,而且因为之前同学有打卡但没有提高的经历,所以知道了这个情况,就是不想用这种学习软件”(访谈芦荟,2019.7.8)。访谈发现,其他同学则是切实使用了软件后,积极解读到学习软件的好处。这说明学生感知给养后,采取行动的情况影响其对信息技术资源的解读(秦丽莉 等,2020)。

图1 整体积极解读

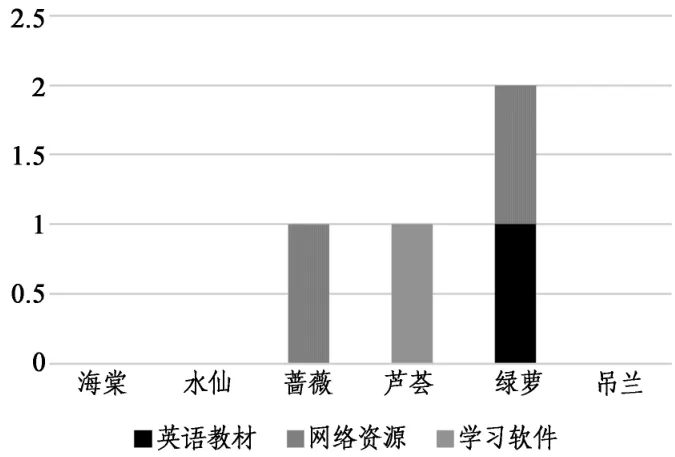

图2 整体消极解读

学生对“英语教材”“网络资源”和“学习软件”等节点不仅有积极解读,也有消极解读。整体来看,控制班焦点学生消极解读多于实验班(见图2)。两班焦点学生对网络资源均有明显的消极解读,但受实验班网络学习氛围影响,学生的消极解读转为积极。如绿萝认为:“上网搜资料的时候,它会给你提供很多可能,而且可能不准,需要耗费大量时间浏览,从而影响自己的学习情绪。没有问到别人推荐的搜索资源,自己查很麻烦。我觉得不用帮助更大。”(访谈,2019-07-05)蔷薇起初与绿萝一样,消极地解读了感知到的资源:“除学习平台外,其他自己使用网络查找资料的时候会有很多错误信息。搜索六级考试的时候,有人说单词重要,有人说刷题重要,有人说……,看到这些,我会对学习有困惑,觉得这些资料很讨厌。”(访谈,2019-07-07)但随后将该消极解读转为积极解读:“后来看大家用的都挺好的,就从自己这里找原因。结合自己阅读不好的实际情况,来调整搜到的答案,挺有帮助的。”(访谈,2019-07-07)这说明给养转化内部具有动态复杂性,积极与消极解读未必一一对应促进采取积极与消极行动(秦丽莉,2015;2017)。同时,产生消极解读时,恰当的外在引导与及时的自我调整是减少对网络资源等给养产生消极解读的方式。教师如何利用好信息技术优势,挖掘给养功能是未来需思考的方向(张萌,2022)。

值得注意的是,控制班焦点学生除在访谈未提及U校园学习平台资源外,其叙事文本中亦如是,可见该班学生对平台资源感知薄弱,也未有后续解读与行动。这与戴维·马西等(Marcey et al.,2012)研究中控制班学生的表现不同,可能是两项研究参与者自主性差异所致。相反,实验班焦点学生均积极地解读了平台等网络资源。该结果证明了学习平台不仅能直接指导学生学习(Balzotti et al.,2016),还能间接提高学生学习兴趣。如海棠提道:“我觉得课下学习平台,让我积极地想去做题,它的题型挺多样的,就像游戏闯关一样,让我不会像以前那样觉得做题很烦躁”。(访谈,2019-07-03)”。

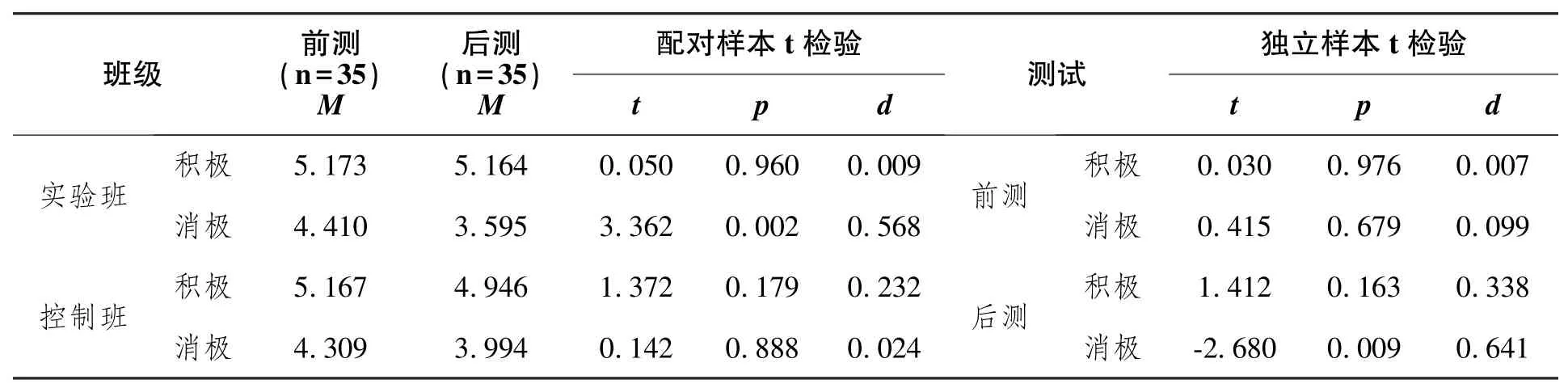

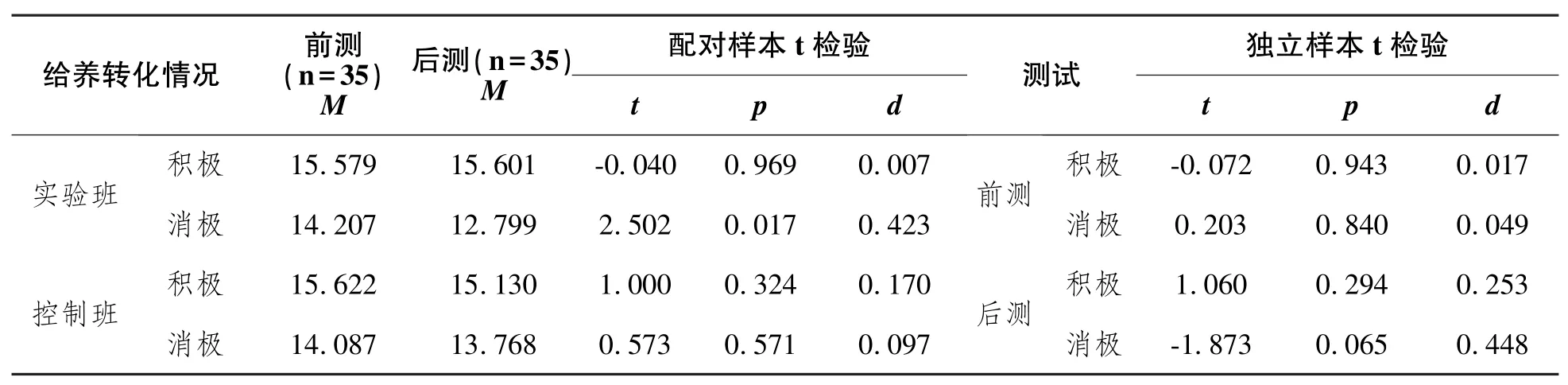

3.3 采取行动情况

学生采取的行动状况结果表明:实验班学生通常采取的英语学习积极行动并未随着翻转课堂教学模式实施发生显著提高,体现为两班各自的前后测配对样本分析和两班之间的独立样本分析都没有显著性差异(p>0.05,见表5)。但后测实验班的积极行动均值高于控制班,即实验班并未因为信息技术教学新鲜感的逐渐减弱而产生学习倦怠(贺宝勋 等,2021)。这一点也可以从以下结果进一步验证:(1)实验班学生前后测消极行动有显著差异(p=0.002;d=0.568),且后测显著下降(均值差为0.815);(2)后测中实验班与控制班消极行动有显著差异(p=0.009;d=0.641),且实验班后测消极行动(M=3.595)低于控制班(M=3.994)。以上结果与给养解读结果一致,再次说明生态给养经历着从感知到解读再到行动的不断转化过程(Van Lier,2004:92),即给养转化各要素具有在整体上的连续性,但不可否认的是给养转化各环节的互动也存在如上文解读情况所述的复杂性,即积极/消极的感知、解读和行动未必一一对应,如很可能出现学生积极感知信息资源,对其积极解读但是并不会采取积极行动,甚至采取消极行动的情况(秦丽莉,2015;2017)。

表5 前后测积极行动情况统计分析

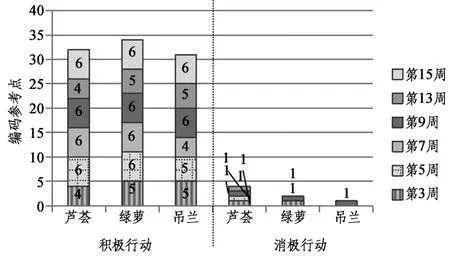

录像数据分析课内行动的结果如图3、4所示。整体来看,实验班焦点学生的积极行动节点数稍多于控制班,验证了哈吉等(Haghighi et al.,2018)得出的翻转课堂教学班学生参与度高于传统课堂教学班的结果。此外,实验班焦点学生采取的给养行动呈现有规律地持续变化,而控制班给养行动情况呈现不规则起伏。此外,实验班焦点学生无消极行动,而控制班焦点学生有消极行动且不规律发展。这说明因翻转教学实行课下自主学习模式,实验班学生课上学习相对积极,课上学生参与课堂互动积极性相对平稳(Murillo-Zamoranoa et al.,2019;秦丽莉 等,2020)。

图4 课内控制班行动情况

叙事文本分析显示,与课内不同,六名学生课外积极行动呈现出较为稳定的上升趋势(见图5、6)。实验班学生积极行动整体节点数稍多于控制班,这可能由于翻转教学模式下课外自主学习任务较多(刘正喜 等,2015;Balzotti et al.,2016),学生课外行动相应增加。此外,控制班每周皆有焦点学生采取消极行动,因此该班学生消极行动总数明显多于实验班,与前文量化数据结果一致。除前文提及蔷薇、芦荟、绿萝有消极给养解读,可能导致课外消极行动外,并未出现消极解读的海棠与吊兰却在课外采取了消极行动。此外,虽然海棠来自实验班,但是其积极行动较少,吊兰虽然来自控制班,但积极行动在六人中处于较高位置。这可能因为融入信息技术的教学模式对学生的英语学习影响有限,而学生自我学习目标的制定与落实对激发课外给养内容更为重要(秦丽莉,2015;秦丽莉 等,2021),也说明给养转化内部具有动态复杂性,受环境(如课内、课外)因素和自身因素(如自主学习能力)影响呈复杂态势(秦丽莉,2017)。

图5 整体课外积极行动

图6 整体课外消极行动

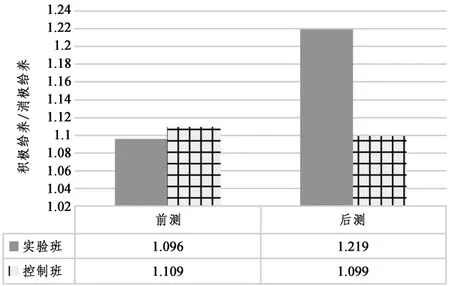

3.4 给养转化情况与语言水平

从消极给养转化情况看(见表6),实验班前后测消极给养转化情况有显著下降(p=0.017;0.2<d=0.423),前后测纵向对比均值差为-1.408,说明实验班学生给养转化更为积极。积极与消极给养转化占比情况进一步分析显示,后测中实验班积极给养占比较高,而控制班积极给养占比有所下降且明显低于实验班(图7),再次证明了实验班给养转化情况好于控制班。但是如表6所示,两个班前后测积极给养转化情况不存在显著差异(p>0.05)。但实验班前测均值(M=15.579)低于控制班(M=15.622),而后测实验班均值(M=15.601)稍高于控制班(M=15.130),说明实验班学生能够保持积极学习的状态,而控制班则在此方面有消极的发展。然而,本研究翻转课堂实施仅有一个学期17周,如果时间较长,或许两班差异效果更明显。

图7 占比情况

表6 给养转化情况统计分析

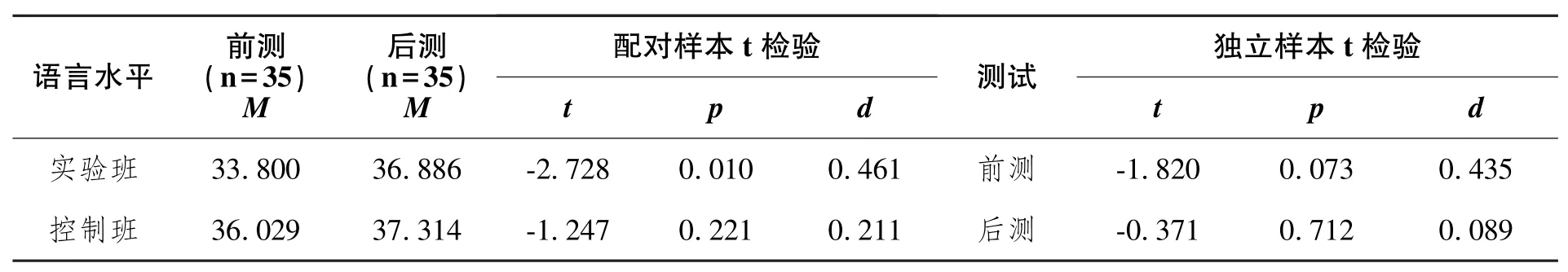

语言水平测试成绩分析结果显示(见表7),虽然实验班与控制班学生的语言水平在前测和后测独立样本t检验无显著差异(p>0.05),但实验班前后测之间语言水平存在显著差异(p=0.010)且有提升,而控制班语言水平则无显著差异(p=0.221;d=0.211)。并且学期末实验班语言水平(均值差为-3.086)提高幅度大于控制班(均值差为-1.285),得到与Haghighi et al.(2018)相一致的研究结果。

表7 前后测语言水平统计分析

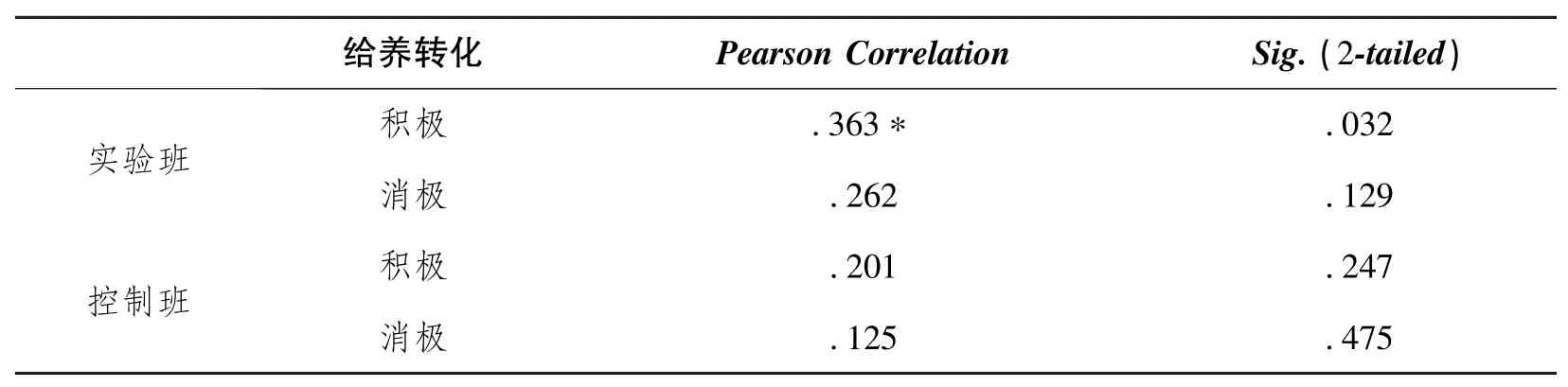

随后本研究采用Pearson相关分析,解释给养转化与语言水平的相关关系。表8显示实验班积极给养转化情况与语言水平呈正相关关系(r=0.363,p=0.032),消极给养转化情况与语言水平无相关关系(p=0.129)。控制班积极/消极给养转化情况与语言水平均无相关关系。

表8 给养转化与语言水平的相关分析

以上发现说明实验班学生学习状态较好,转化的积极给养与语言水平发展直接相关,但控制班积极给养转化与语言水平并无相关关系。这是因为控制班学生转化的积极给养较少,对语言学习影响不明显;而实验班学生转化的积极给养较多,对语言水平促进作用相对明显。综上,实验班学生积极给养转化情况与语言水平之间有一定相关关系,验证了秦丽莉等(2020)的研究结果,该结果说明学生在翻转课堂教学模式下所转化的积极给养对语言水平的提高有一定的帮助。

4 结语

本研究基于生态给养理论,从积极/消极感知、积极/消极解读和积极/消极行动方面分别对翻转课堂教学模式下的实验班与传统课堂教学模式下的控制班学生进行了调查,研究发现,虽然实验班的生态给养改善和语言水平提升方面都稍好于控制班,能够说明翻转课堂教学模式有一定优势,但优势并不显著。如虽然实验班的消极给养显著降低,但是两班前后测之间的积极给养转化情况皆无显著差异,说明实验班学生在积极给养转化方面并不具有突出优势。此外,只有实验班学生转化的积极给养与语言水平的提高有正相关关系,控制班两者则无相关性,这既说明了融合新兴技术教学模式的教学效果不具有绝对性优势,也说明只用语言水平测试来论证教学效果相对单薄。因此,融入信息技术的翻转课堂教学模式本身需要教师对学生的学习过程给予更多关注,其中借助生态给养转化情况的监控效果是比较有效的手段之一。

本研究为大学英语教学实践提供启示:(1)虽然信息技术为学生提供了愈加丰富的给养,但学生面对纷繁复杂的给养资源,在自主学习过程中难免遇到困惑,产生消极给养。此时教师需要结合教学知识,发挥能动性和韧性(Gao, et al.,2022)营造积极给养转化氛围,从而激发学生积极感知给养资源;(2)教师不应将期末成绩或者语言测试视为唯一的教学效果评价工具,应全方位监控学生学习过程,开展形成性评估并及时反馈,使学生及时了解自身日常学习情况,从根本意义上解决学生对信息技术的消极解读;(3)就网络资源而言,教师可设计资源分享活动,即教师或学生分享出实用的学习网站或学习软件,以减少学生在资源选择和使用上遇到困惑而产生消极给养;(4)线上、线下有机融合以及课内外互动式学习任务的设计是翻转课堂教学的重中之重,否则任何方面有脱节,都会导致消极给养的产生,影响教学/学习质量。

本研究也存在不足。本研究聚焦生态给养三要素,即感知、解读和行动,对学习者的情感关注不够,但显然积极给养的转化无法脱离学习者情感的影响,同时随着二语习得领域“情感转向”的强势发展,众多研究都证明情感在学习者语言学习中发挥着重要作用,相信这一点在学习者生态给养转化过程中也有重要意义,未来非常值得在信息化教学情境下深入挖掘(秦丽莉 等,2022c)。此外,虽然研究尝试通过三角论证范式搜集多重数据分析(问卷、课堂观察、叙事、访谈等),但仍存在如样本量小(共计70人)、监测时间短(一个学期17周)等缺陷,未来将对此进行弥补。