河道底泥资源化利用现状及风险评估研究进展

王 莉

(上海宏波工程咨询管理有限公司,上海 201707)

自国务院颁布《水污染防治行动计划》和《重点流域水污染防治规划》等以来,各地方政府及相关部门通过“纳管截污、河道清淤、补水调水、生态修复、水体自净”等治理措施进行了水环境整治工作,并取得了较好成效。生态环境部发布的2021年全国地表水质量状况报告显示,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为84.9%,Ⅳ类断面比例为11.8%,Ⅴ类断面比例为2.2%,劣Ⅴ类断面比例为1.1%。但部分河道长期在污水汇入下,重金属、有机污染物及氮磷化合物等污染物会逐渐累积在河道底泥中,形成内源污染。在河水长时间的浸泡和流动下,底泥中的污染物会重新释放,严重威胁着上覆水体的水质,对生态安全构成潜在风险。因此,河道底泥处理是改善河流水体环境的重要手段之一。

目前,国内外按照底泥处理位置的不同将处理技术分为原位处理技术和异位处理技术。原位处理技术指底泥无须进行转移,通过物理、化学或生物的方法将底泥中的污染物进行分解或固定[1]。常见的原位处理技术有底泥覆盖、底泥表层曝气、化学钝化技术、微电解技术、水生植物修复技术及微生物修复技术等[2-5]。底泥原位处理技术处理较为简单,工程量较小,但因污染物仍然停留在河道底泥中,有再次释放的风险,或投加的处理试剂会破坏水体环境生态平衡,易造成二次污染。因此,原位处理技术在实际应用中具有较大的局限性,难以彻底清除底泥污染。异位处理技术是将河道底泥挖出转移至指定地点,并进行相应的处理[6]。与原位处理技术相比,以异位处理技术对河道进行清淤,能克服河道或水体环境的限制,有效避免二次污染的产生。尽管采用该技术会产生大量的疏浚底泥,对于一些污染严重的河道,其底泥处置难度大,一定程度上增加了处置成本,但综合考虑河道水环境治理效果和河道自身的调蓄功能,异位处理技术能较快实现河道净化和提高河道防汛能力,成为国内河道治理中不可缺少的技术。河道底泥为固水混合物,主要由无机矿物、有机物和流动相等组成,含水率为83%~95%,还可能含重金属和有机污染物。若不经合理处置直接暴露在环境中,将严重威胁周边土壤及水资源环境安全。

随着我国生态文明建设目标的提出和对 “碳达峰、碳中和”的低碳绿色发展理念的倡导,对不断增加的河道疏浚底泥进行资源化处理,成为了当前研究的热点之一。根据底泥的物化性质,采用合适的处理技术满足相关领域的应用需求,实现底泥资源化利用。基于此,本文简要介绍了底泥处理现状,系统综述了资源化利用的各项技术,并优选出适用于底泥再利用的重金属风险评价方法,以期为河道底泥资源化利用提供参考依据。

1 国内外资源化利用现状

在河道治理技术的更新、河道底泥资源化理论和实践取得明显进展的背景下,国内外的底泥资源化利用的途径主要分为土地利用、建材利用、填方利用、能源化利用等。

1.1 土地利用

土地利用是指将底泥应用于农业种植、林地建造、园林绿化等方面,即利用河道底泥种植农作物、花草树木等[7]。河道底泥的土地利用应根据不同底泥类型、底泥成分、施用环境的土壤本底值及其他条件等因素确定科学合理的使用方式,以降低底泥污染的风险。在严格把控底泥中污染物浓度的前提下,河道底泥中富含的氮、磷等营养盐可促进植物生长,也可改善土壤孔隙结构,提高土壤的保水性和抗侵蚀性。因此,河道疏浚底泥的土地利用不仅可以缓解我国土壤资源紧缺的问题,还能实现河道底泥的资源化、减量化。应当注意的是,由于我国尚未出台明确的河道底泥土地利用相关标准,河道底泥在土地利用方面主要参考《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)和《绿化种植土壤》(CJT 340—2016)、《城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质》(CJ/T 362—2011)等相关规定[8-9]。对于污染程度较高的河道底泥,可通过改良剂进行污染去除,但考虑到污染物的复杂性和安全性,这类底泥可用于废弃矿山、废弃垃圾填埋场等恶劣环境下的生态修复。

吴学荣等[10]开展了河道淤泥返田对种植水稻的生长、产量及稻米质量影响等的研究工作,淤泥的使用能增加土壤中的营养成分,利于水稻生长,土壤中重金属的含量也受到淤泥添加的影响。钱建锋[11]研究了河道疏浚底泥对农用土壤及水稻生长的影响,对比无污染底泥和污染底泥的试验结果,表明不同污染底泥比例与农用土壤的营养成分含量成正比,底泥比例与水稻中重金属含量成反比。石稳民等[12]研究了襄阳护城河清淤底泥资源化处理工艺,将底泥和秸秆进行强化搅拌,采用快速堆肥工艺制备绿化种植土。结果表明,制备的种植土可满足园林绿化种植标准。徐会显等[13]对荆江三口疏浚底泥进行了特性分析,综合考量了疏浚底泥中的总氮、总磷及有机质等营养成分水平,表明底泥可应用于园林、防护林等方面。杨胜香[14]在重金属污染场地中加入30%的珠江底泥进行研究,结果表明底泥能稳定重金属,起到抑制酸化作用,也有效改善了土壤理化性质,提高了植物存活率。因此,在土地利用之前,应根据底泥污染程度、养分含量等特性进行科学分析,无污染的底泥可制作有机肥,存在污染的底泥应用于园林绿化、生态修复工程等方面。

1.2 建材利用

河道底泥中含有大量的无机质,主要以硅酸盐为主,可替代黏土制备水泥、砖、陶瓷、陶粒等建筑材料。底泥建材化利用主要是指将底泥与矿物材料或其他添加剂混合,通过设置不同的工艺条件(加热温度、成型压力等),制作出达到标准的建筑用砖[15]。

国外在底泥建材化利用方面的研究较早,如日本建造了多个底泥焚烧灰制砖厂,并投入资金对利用底泥的玻璃化、熔融化以及制造纤维板等技术进行研究开发;美国也在利用底泥制造“生物砖”、水泥等建筑材料方面进行了大量研究。近年来,我国也进行了一系列研究,如福建宁德、浙江嘉兴、广东广州等地将干化后的底泥用作砖厂或陶瓷厂的添加辅料;1998年,上海同济大学与江苏陶瓷研究所利用苏州河道底泥进行陶粒和多孔砖烧制试验,取得了一系列的研究成果。

支楠等[16]开展了水库底泥制造陶粒试验,并建立了一条台湾地区产量最大的陶粒生产线。Slimanou et al.[17]利用疏浚底泥为原料制备黏土砖,结果表明,底泥添加比例和煅烧温度是决定烧结砖质量的关键因素,当底泥比例为15%~20%(质量比)时,烧结砖综合性能较好。章泓立[18]研究了利用河道底泥高温烧制陶粒工艺,结果表明适当调节底泥比例后可烧制出合格陶粒产品,其生产陶粒成本远低于黏土和页岩陶粒。刘继状等[19]研究了利用河道淤泥、粉煤灰和石灰激发剂等制备免烧砖的相关性能,结果表明,在最优比例下制备的淤泥免烧砖可满足强度、耐水性能及抗冻性能相关要求。张宝成等[20]将河道底泥与生石灰、硅藻土等混合均匀,在10MPa压力下压制成型,制备底泥免烧砖。试验表明,水泥混合料为底泥质量的30%时,制备的免烧砖抗压强度最高,可应用于实际建筑工程中。但从长久安全角度来讲,利用底泥所制备的建材是否会随着时间延长或外界环境变化而发生污染物再次释放的问题,需要重点关注,并根据长周期的环境监测结果进行安全性评估。

1.3 填方利用

填方利用技术是将河道底泥经脱水减量化或固化处理后,用于筑路、筑堤、低洼区回填等工程中。与土地利用技术相比,这种利用方式需根据使用需求,对底泥进行不同的预处理。河道底泥处理后含水率降至50%以下,再经过自然固结或添加固化剂等,将含水率降至30%,在施工过程也需进行分期填筑、分层碾压。

日本、新加坡等利用固化后的航洋底泥作为填方材料来扩充土地,其应用案例有日本名古屋的人工岛——第三岛和日本中部国际机场,均使用了底泥作为填方材料[21]。纽约、新泽西港在底泥中加入石灰石和灰分,然后回填至露天矿场内,既可消除矿场内酸性浸出液,又能解决底泥的处置问题。秦峰等[22]通过将苏州河底泥用作填埋场封场覆盖防水材料,研究河道底泥与处理工艺,使其满足填埋场防渗、土力学安全性能指标等相关要求,避免二次污染。Wang et al.[23]开展了疏浚底泥制备填方材料研究试验,试验表明泥沙占比过高会导致填方材料的抗压强度下降,当底泥掺量为45%、固化剂掺量为10%时,制备的填方材料达到堤防建设标准。武博然等[24]利用某市河道底泥进行固化处理后,其无侧限抗压强度可达209.56kPa,液限小于50%,塑性指数为15.67,金属浸出浓度低于《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅱ类水体相关限值,符合路基回填用土的性能要求。与一般土料相比,固化后的底泥具有强度高、透水性小、不产生固结沉降等特点,但用作填方材料时应对底泥进行脱水、调理剂改良等预处理工作,一定程度上增加了处理成本。

1.4 能源化利用

能源化利用技术是在隔绝空气的条件下对底泥进行热处理,加热至一定温度时底泥中的有机质发生热裂解和热化学转化,产物为生物热解油、热解气和热解半焦[25]。同时,有研究表明底泥热处理能对重金属起到固化作用[26]。温度在324℃和327℃时,可将镉、铅转化为气体,有效地降低底泥中固态产物中的重金属含量[27]。李钢等[25]对湖泊底泥开展了热解试验,结果表明对底泥掺杂过渡金属氧化物后再进行热处理,可提高可燃气体产率,底泥热解后固相产物热解半焦的产率为40%~45%,热解处理后的底泥减容效果好。目前采用能源化利用技术的多为市政污水厂污泥,对于河道底泥能源化研究不多。

2 风险评估分析

由于底泥中含有重金属,对周边环境有着潜在的威胁,一定程度上限制了底泥资源化利用[28-29]。为了保证底泥资源化利用的安全性,对底泥中重金属进行风险评价是十分必要的。

目前,国内外用于风险评价的方法有地累积指数法、富集系数法、多因子污染评价法、次生相与原生相分布比值法、潜在生态风险指数法以及污染负荷指数法等[30-32]。但不同的评价方法存在不同的缺陷,如富集系数法和多因子污染评价法,可在一定程度上消除空间异质性,但所选取的评价指标的适用范围有限,参考值的选定对评价结果影响较大[32];污染负荷指数法可反映不同重金属空间变化的趋势和污染程度,但难以反映生物对不同重金属的敏感程度[33]。针对不同类型的重金属留存环境,采用不同的风险评价方法,才能得出较为科学准确的评价结果。广泛应用于底泥重金属风险评价的方法有地累积指数法和潜在生态风险指数法[34-35]。这两种评价方法充分考虑了自然成岩作用下对背景值的影响,能较为全面地反映重金属对生态环境的污染特征[35],因此本文对以上两种评价方法进行分析研究。

2.1 地累积指数法

地累积指数法(Index of geoaccumulation,Igeo)利用重金属含量与该重金属化学背景值评价重金属污染程度,能直观地反映重金属的富集程度[36]。计算公式为

式中:Ci为底泥中重金属i的含量,mg /kg;Bi为底泥中重金属i的背景值,mg /kg。

该方法不仅可反映河道底泥中重金属的分布情况,也可反映人为活动对河道底泥所造成的环境质量影响。根据计算得到的Igeo值,可将重金属污染程度划分为不同等级[37],见表1。

表1 地累积指数评价标准

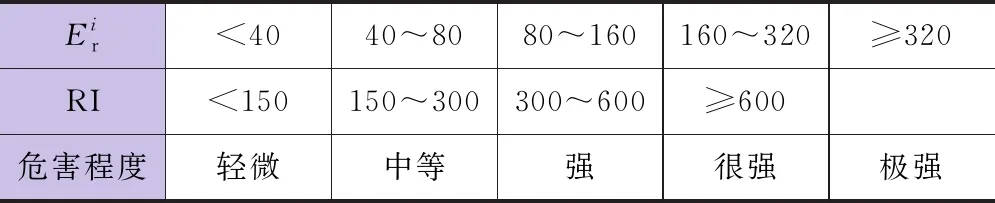

2.2 潜在生态风险指数法

表2 不同重金属的参比值和毒性响应指数[32,38-39]

表3 潜在生态风险指标与危害程度分级

3 展望及建议

进一步开展底泥清淤及处置工作,是建设生态美丽幸福河湖过程中不可或缺的一环。研究表明,底泥与土壤性质相近,可经过脱水预处理或去污染处理后实现底泥资源化利用,这将是未来发展低碳社会的重要举措之一。关于底泥资源化再利用提出如下建议:

a.分析底泥特征及淤积趋势。充分了解底泥的基本性质,并依据其特性确定资源化利用方式,能有效降低其利用过程对环境产生的风险,也能节省底泥处理费用。在资源化处理之前,一方面需分析底泥中重金属含量、空间分布特征及其他形态特征,通过一种或多种技术手段对重金属污染物进行溯源研究,研究城市发展与水环境质量之间的响应机制,从源头或污染过程中避免污染底泥淤积,提高水体整治效率;另一方面,通过技术勘测手段,摸清河道底泥淤积厚度,初步估算底泥淤积量,为底泥疏浚工程量的控制提供参考依据,减少工程费用。

b.研究底泥预处理技术。底泥含水量高、污染物多样等特点给底泥资源化利用带来了挑战,若处理不彻底,易在资源化再利用中造成二次污染,预处理是开展底泥资源化利用的重要前提。底泥预处理主要包括脱水减量化和去污染无害化两个阶段。深入研究底泥预处理技术,利用机械脱水、化学调理及生物沥浸等一种或多种技术联合实现底泥减量化。同时,研发高效且环保的调理剂或处理技术去除底泥中污染物,降低底泥应用的风险。充分考虑工程应用的处理成本,探索同步实现底泥减量化和无害化的处理技术,为污泥资源化利用做好铺垫,减少后续处理工艺的成本和底泥处理量。

c.制定资源化再利用标准。在底泥处理方面尚未颁布相关标准,仅可参考污水处理厂污泥处置标准。但底泥成分及特性不同于市政污泥,在应用过程中面临着许多挑战。底泥资源化技术在土地利用、填方利用、建材利用等方面均能取得较好的经济效益和社会效益。但前提是,底泥在资源化产品的长周期监测中各项指标达到使用标准,以保证其安全性和稳定性。遵循分类施策的原则,针对不同的应用类型规范底泥资源化产品工艺标准,科学建立底泥资源化产品的标准化技术体系,从底泥的初始性质分析、资源化利用处理技术标准及使用过程中周期性跟踪体系等方面,实现底泥资源化利用产业全链条、多维度的监管,打消市场对底泥再利用产品的顾虑。同时,建议相关主管单位或部门加强对底泥资源化产品的引导和推广,确保底泥资源化处置产品能得到有效利用。