合肥中心城区职住空间特征及其影响因素

颜 冉,刘 冰,李超骕,顾康康,杨新刚

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院,合肥 230022; 2.澳门城市大学 创新设计学院,澳门 999078; 3.同济大学 建筑与城市规划学院,上海 200092; 4.香港科技大学(广州) 城市治理与设计学域,广州 511458; 5.香港科技大学 公共政策学部,香港 999077)

0 引言

随着城镇化和机动化快速发展,控制和保持合理通勤距离和时耗成为城市空间布局优化的关键目标。职住分离是大城市普遍面临的城市问题,也是城市规划和交通研究领域的热点问题。城市职住分离的加剧导致交通拥堵、通勤效率低下、空气污染等城市问题,也引起了越来越多的学者和决策者的关注。在我国新型城镇化建设重点任务中,明确要求编制城市新一轮国土空间总体规划时应加强产城融合、职住平衡[1]。研究城市职住空间和职住平衡的影响因素对优化城市空间结构、制定土地利用与交通整合政策具有重要的实践意义。

对于职住平衡的研究,西方最早可追溯到霍华德的“田园城市”理论,二战后受美国等西方国家的种族隔离、城市郊区化等影响,城市职住错位现象严重,逐渐引起学者的关注。大部分支持学派认为职住平衡可以减少机动车行驶里程、缩短通勤距离和通勤时间[2-6],进而可以缓解交通拥堵,而反对学派认为相比于其他因素,职住失衡对交通拥堵的影响并不重要[7-8]。由于国外与我国城市发展阶段和速度不同,职住失衡产生的背景和原因具有很大差异,对我国城市职住问题的改善仍需更多研究支撑。

国内对职住空间的研究起步晚、发展快,大量研究集中于对城市职住空间差异的定性描述[9-15]。如钟喆等采用抽样数据从不断增大的通勤距离和通勤时间描述普陀区居住-就业空间的不匹配[9];郭亮等从行政区、街道、交通小区(TAZ)3个空间尺度比较分析职住空间特征的差异[10];张纯等利用交通普查和人口普查数据分析2010年和2014年乌鲁木齐市的职住空间特征和变化规律[11];陈琼等采用问卷调查数据分析西宁市4个单位居住区的就职空间密度分布,并基于GIS的标准差椭圆工具刻画职住空间演变特征[12];张逸姬等通过定位数据和公交刷卡数据刻画职住活动的空间分布,并统计交通环境、土地利用混合度、公共服务设施和商业服务设施在3类职住空间的均值,并基于此提出职住空间优化策略[13];贾晓朋等根据北京市4种住房社区居民通勤行为的统计描述讨论社会经济属性和居民流动性对居住和就业空间的影响[14];林勋媛等利用百度热力图和POI数据刻画广州市中心城区就业与居住空间的分布[15]。少数研究通过构建统计模型探究职住空间的影响因素,在这些定量研究中,随着市场化的发展由以住房制度、经济制度等宏观制度性和结构性因素作为解释变量[16-19],逐渐转向以土地使用、城市形态等为解释变量的统计回归模型研究其对职住关系的影响[20-22]。

在研究数据方面,人口普查、公交刷卡数据以及手机信令和百度热力等位置服务大数据的涌现,为城市职住空间和时空行为等方面的研究提供了便利。但目前的研究仍存在一些不足:人口普查数据最小统计单元为街道且时效性差;公交刷卡数据仅代表公交线路内出行的流量和流向,两者均无法实时、精确地反映城市人口的时空变化特性;手机信令数据人口覆盖广、时空精度高,但获取成本高,相关研究集中在上海、北京等特大城市[23-24];百度热力图具有高实时性,但由于栅格数据像元范围有限和空间分辨率不高,难以精准地反映人口的空间分布。相比之下,宜出行数据时空精度高、获取成本低,可以通过人口的时空分布刻画职住空间,弥补传统普查数据和现有大数据时空精度和获取成本之间的矛盾和不足。

鉴于综合考虑住房、就业等制度性因素和土地利用以及个体属性对职住空间影响的研究尚为数不多,且尽管大数据在刻画职住空间特征方面具有优势,但很难用于探究职住平衡的影响因素和机理。因此,本研究以合肥为例,基于宜出行热力大数据,通过核密度分析法刻画职住空间特征,利用问卷调查数据和POI数据探究职住空间的影响因素,以期为优化职住空间、制定通勤交通政策提供科学依据。

1 研究区域、数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

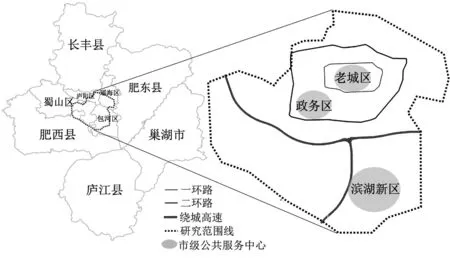

研究区域为合肥市主城区(蜀山区、庐阳区、包河区和瑶海区)内的中心城区以及部分隶属于肥西县但与合肥中心城区有着密切活动的区域(图1),是城市居住、工作等主要活动的高度集聚区,面积449 km2。其中,老城区、政务区和滨湖新区并非市辖区而是合肥“141”城市空间发展战略中主城区的重要组成部分,也是现行城市总体规划中市级公共服务中心。合肥是安徽省省会,是中部六省的主要城市,也是长三角城市群的副中心城市。根据第七次全国人口普查数据[25],2020年合肥全市常住人口936.9万人,市区常住人口511.8万人。合肥在历次城市总体规划中强调构建多中心城市结构,合肥市政府和安徽省政府相继于2006年和2016年分别入驻政务区和滨湖新区之后,合肥多中心的城市结构逐渐形成。以合肥为案例开展职住研究,可以为由发展新区形成多中心结构的大城市优化职住空间、引导人口布局等提供借鉴。

图1 研究区域

1.2 数据来源

1.2.1宜出行热力数据。宜出行热力数据来源于腾讯位置大数据平台(https://heat.qq.com/index.php),记录了腾讯产品如腾讯QQ(8亿个)、微信(12亿个)、QQ空间(6亿个)、腾讯视频(3.9亿个)、腾讯游戏(2亿个)以及腾讯网页(1.3亿个)等活跃用户的实时位置,能够反映不同时段内人口的空间分布[26]。通过Python软件获取2020年5月25日至6月5日每天的白天时段(10:00—11:00)和晚上时段(22:00—23:00)的热力数据,空间分辨率27 m。

1.2.2高德POI数据。利用高德POI数据对建成环境要素进行识别。采集了2020年研究区域内商业设施、居住设施、交通设施、生活服务、休闲娱乐、公司企业、教育设施以及医疗保健8类设施的POI数据。

1.2.3问卷调查数据。问卷包含通勤出行信息(出行方式、单程出行距离和出行时间)、影响居住和工作地选择的个体社会经济属性信息以及住房信息(如工作单位性质、住房类型等),同时,问卷需要受访者填写居住地和工作地的详细地址。根据职住空间平衡指数划分职住空间类型后,在2020年12月,选取不同职住空间类型的区域及人流较为密集的公共场所随机发放358份问卷,并通过网上问卷服务发放问卷200份,剔除居住地和工作地无法识别的问卷后,回收有效问卷419份。

1.3 研究方法

基于宜出行热力数据识别职住平衡区和职住不平衡区。基于累计曲线的四分位数将通勤距离划分为4个等级,采用回归模型分析两种职住空间上通勤距离的影响因素及差异,据此提出职住平衡优化建议。

1.3.1职住空间关系测度。职住空间测度常用方法为职住比(jobs-housing ratio),即一定区域内工作岗位数量与居住单元数量的比值[27],也有其他测度方法,如昼夜人口密度比[28]、工作时段与休息时段的热力值比[29]。宜出行热力大数据反映的是不同时段活动人口在空间上的聚集程度,参考林勋媛等[15]和谭欣等[29]的测度方法,采用“职住关系指数”测度职住平衡,即首先计算工作时段和休息时段的活动人口强度[29],其次用工作时段的就业活动人口强度与休息时段的居住活动人口强度的比值[15,29]表征职住关系指数(JHB)。

1.3.2职住平衡影响因素模型。职住平衡往往基于一定的地理空间尺度,而通勤距离可以映射某一地理尺度上职住距离的长短,也是常用的职住平衡测度指标。根据问卷调查,基于通勤距离的25分位、50分位和75分位将通勤距离划分为短距离、中距离、中长距离和长距离4个等级,选取次序Logistic回归模型分析职住平衡的影响因素。

2 职住空间关系

2.1 居住和就业活动人口强度空间分布

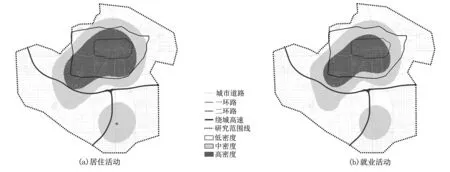

对于职住平衡的研究尺度,国外主要有宏观的城市、中观的8~11 km的缓冲区以及微观的交通小区(TAZ)3个尺度[30]。选取微观的TAZ为研究尺度,以15 min步行范围为参考,将渔网面积设为1.76 km2,通过空间连接分别得到工作时段和休息时段的渔网热力均值,通过核密度工具进行居住和就业活动人口强度的核密度分析。最后,利用自然断点分类法将居住和工作活动强度划分为高、中、低3类(图2)。从图2可以看出,研究区居住和就业活动人口强度的核密度分布特征大致相似,即高密度居住与高密度就业的区域有很大部分重合,这些区域是职住平衡的机会区。政务区和老城区的居住和就业活动人口强度在空间上连成一片,形成居住和就业高度聚集的老城-政务片区,整体呈中间高、四周低的态势,且重心偏向政务区。与老城-政务片区相比,滨湖新区的居住和就业活动在聚集规模上较弱,合肥双中心双组团的城市空间格局虽已初步形成,但并未达到相互抗衡的状态。

图2 居住和就业活动人口强度核密度空间分布

2.2 职住空间关系

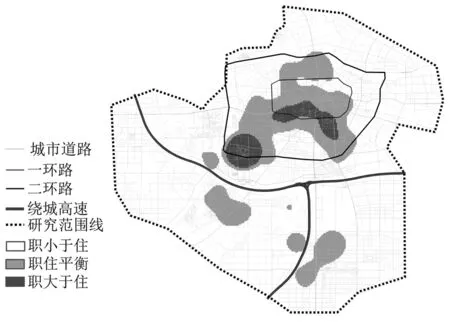

职住关系指数越趋于1,工作时段和休息时段的热力值越均衡,职住越平衡;职住关系指数越大则工作时段活动人口强度越大,就业属性越强,职住关系指数越小则居住属性越强。关于职住均衡的标准,目前常认为职住平衡的职住关系指数为0.8~1.2[2]。根据职住关系指数将职住空间关系划分为职小于住(JHB<0.8)、职住平衡(JHB介于0.8~1.2)和职大于住(JHB>1.2)3种类型(图3)。从图3可知,职小于住的区域面积占比最大,职住平衡区域次之,职大于住的区域面积占比最小。这表明合肥中心城区的居住用地相对分散,而就业中心更加集聚。从分布上看,职大于住区域聚集于老城区和政务区,而在滨湖新区尚未形成就业核心聚集区;职住平衡区域主要集中在高密度居住与就业重合区域、职大于住就业空间的外围,以及零散分布于政务区西南和滨湖新区,主要位于中密度居住和就业重合的区域内;职小于住的区域则围绕在职住平衡区的外围。

综合图2和图3可知,老城-政务片区基本形成了就业中心-职住平衡-居住中心的三级圈层结构。尽管居住和就业的高、中、低区域大量重合,但实际上就业密度由中心向外围的衰减变化更快,具有中心密度更高、外围密度更低的特点;而居住密度的变化相对平缓。与滨湖新区相比,由于老城区与政务区的距离相对较近,受二者辐射的职住平衡区已经嵌套连片。滨湖新区作为城市外围新的增长极,与其他两个中心距离较远,为职住平衡-居住中心的两级结构,其就业中心密度需要进一步提升。

图3 职住空间关系

3 职住空间影响因素

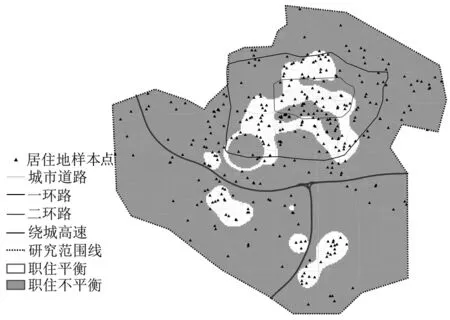

为了进一步探究职住平衡的影响因素,通过构建回归模型分析多因素对职住空间关系的影响。从居住地样本点的空间分布可以看出(图4),居住地分布相对较均衡。根据受访者居住地所在的职住空间类型,将研究样本划分为职住平衡和职住不平衡两组,职住平衡区和职住不平衡区的样本分别为185个和234个,平均通勤距离分别为10.6 km和11.9 km,职住平衡区的通勤距离小于职住不平衡区。

图4 居住地样本点空间分布

3.1 不同职住空间内居民通勤距离的基本特征

为进一步了解职住平衡和职住不平衡区域内不同类别居民通勤距离的差异,统计了不同个体属性在职住平衡区和职住不平衡区内的通勤距离特征(表1)。在职住平衡区内男性和女性的平均通勤距离差异较小,而在职住不平衡区内,男性的平均通勤距离约为女性的两倍。职住平衡区内,学历越低通勤距离越长,职住不平衡区则相反。职住平衡区中高收入居民通勤距离最长,职住不平衡区低收入居民通勤距离最长。有私家车或自有商品房的居民通勤距离均较长。职住平衡区政府/事业单位工作人员通勤距离最长,职住不平衡区公司企业工作人员通勤距离最长。

表1 职住平衡区和职住不平衡区居民的平均通勤距离

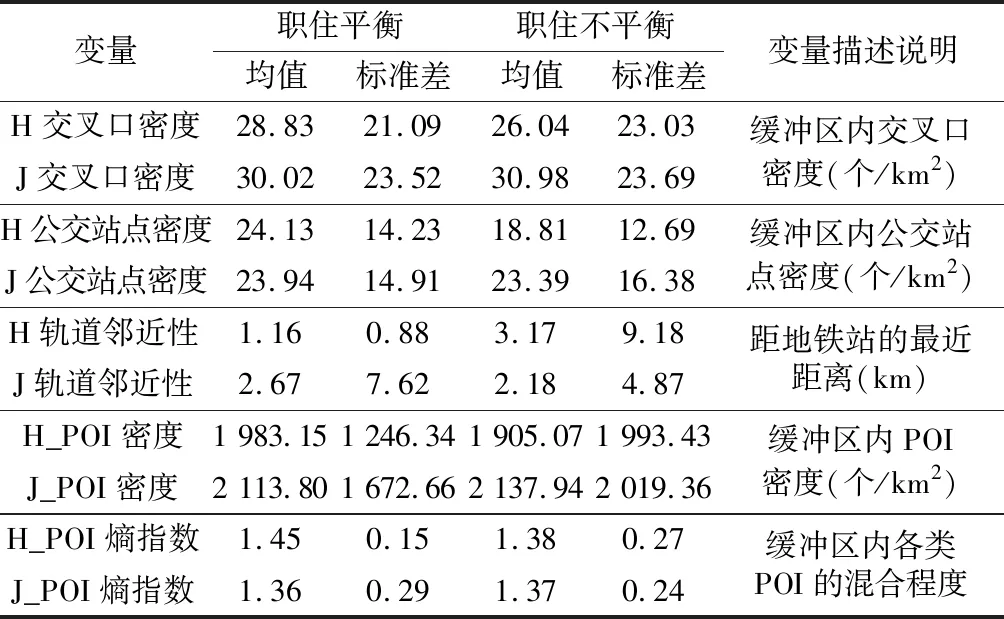

3.2 建成环境特征

建成环境是城市中各物质环境的总称,包含城市基础设施和服务设施,反映城市居住及其他各类设施等的供给状况。根据建成环境3D的密度(density)、多样性(diversity)和设计(design),统计居住地和工作地600 m缓冲区内的建成环境数据,在职住平衡区和职住不平衡区内的各建成环境要素的描述统计见表2。工作地的交叉口密度和POI密度均大于居住地,表明工作地的基础设施和服务设施更便利(表2)。职住平衡区居住地和工作地公交站点密度差异不大,职住不平衡区工作地公交站点密度大于居住地;职住平衡区工作地的轨道邻近性较大,职住不平衡区居住地的轨道邻近性较大;职住平衡区居住地的POI熵指数大于工作地,职住不平衡区两者差异较小。这表明职住平衡区和职住不平衡区各建成环境要素存在较大差异。

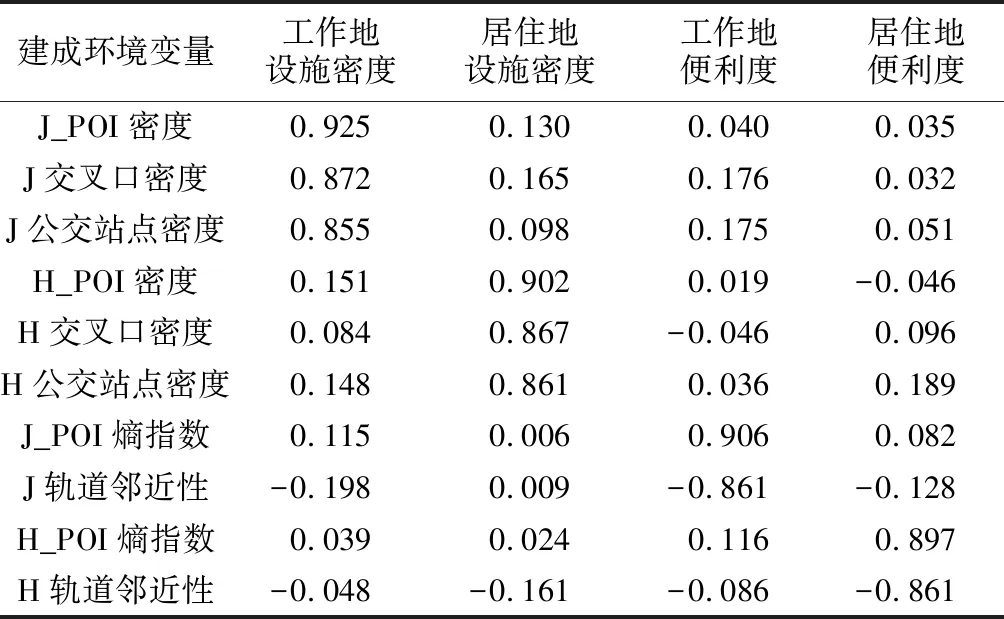

为了排除建成环境变量间的共线性,采用主成分法对居住地和工作地建成环境变量进行因子分析,以最大方差法进行旋转。其中,KMO值为0.663,显著性水平为0.000,表明可以进行因子分析。根据特征值大于1提取4个主成分:工作地设施密度、居住地设施密度、工作地便利度和居住地便利度(表3),其累计解释的总方差为81.134%。

表2 建成环境变量描述性统计

表3 建成环境变量的因子载荷

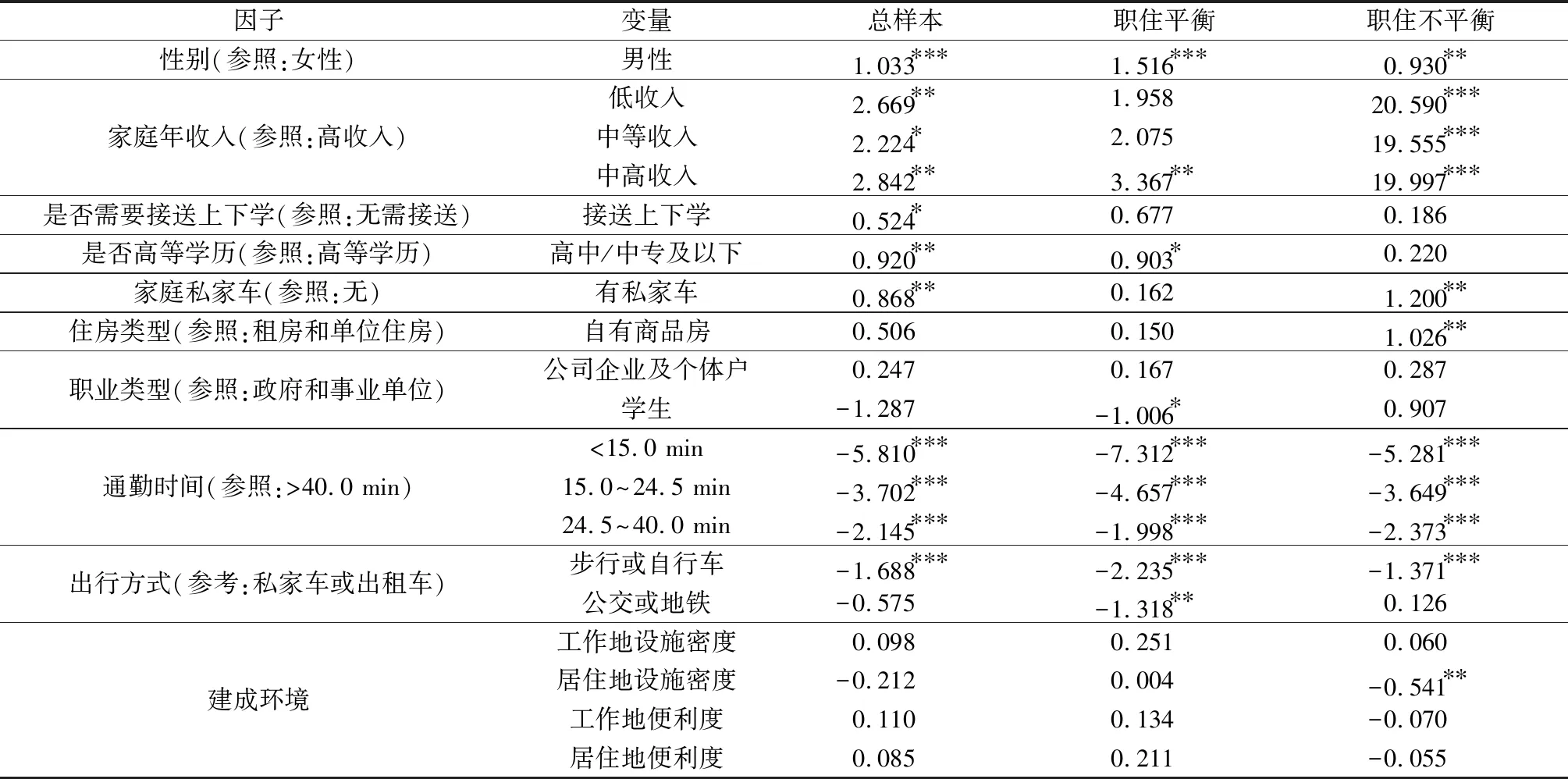

3.3 个体属性和建成环境对通勤距离的影响

将所有变量纳入次序Logistic回归模型进行共线性诊断,除年龄的方差膨胀因子(VIF)最大外(1.46),其他变量的VIF均在1.02~1.42,表明变量间的共线性在允许的范围内。对总样本、职住平衡样本以及职住不平衡样本进行次序Logistic回归的平行性检验,其p值分别为0.64,0.48和0.87,均大于0.05,表明通过平行性检验,可以采用次序Logistic回归模型,结果见表4。

3.3.1个体属性对通勤距离的影响。个体属性的性别、家庭年收入、教育程度和出行方式与通勤距离显著相关(表4)。具体而言:① 相比女性,男性通勤距离更长,这与现有研究结论一致[17]。② 以高收入为参照,在控制其他变量的情况下,职住不平衡区家庭年收入与通勤距离显著正相关,中高、中等及低收入水平的回归系数均为 20.000左右,且通过了1%显著性检验;而在职住平衡区,这种相关性并不显著,表明在职住不平衡区不同经济水平的居民通勤距离存在差异,这可能与职住不平衡区不同收入水平的居民在居住地选择、通勤满意度和通勤费用等方面需要综合衡量有关。③ 对于总样本,以不接送上下学为参照,接送小孩上下学与通勤距离显著正相关,这与王振坡等[19]对天津的研究结果一致,但这种相关在职住平衡和职住不平衡区内并不显著。④ 以接受高等教育为参照,职住平衡区未接受高等教育与通勤距离显著正相关,但在职住不平衡区不显著。⑤ 对于总样本和职住不平衡样本,家庭是否拥有私家车与通勤距离显著正相关,以无私家车为参照,在控制其他变量的情况下,总样本和职住不平衡样本的回归系数分别为0.868和1.200,且通过了5%显著性检验;但在职住平衡区,这种相关性并不显著。这表明私家车对职住不平衡区的通勤距离影响程度更大。⑥ 在职住平衡区不同住房类型与通勤距离无显著相关性,而在职住不平衡区,与租房和单位住房相比,自有商品房与通勤距离显著正相关。⑦ 以私家车出行为参照,在控制其他变量的情况下,在职住平衡区内公交和地铁出行方式与通勤距离显著负相关,通过了5%显著性检验;而在职住不平衡区内这种影响并不显著(表4)。且由表1可知职住平衡区的居民乘坐公交和地铁的平均出行距离小于职住不平衡区。步行和自行车出行方式与通勤距离显著负相关,职住平衡区的回归系数绝对值大于职住不平衡区,均通过了1%显著性检验(表4)。且由表1可知,职住平衡区内的步行和自行车通勤距离小于职住不平衡区。这表明较长的通勤距离与职住失衡有关,职住平衡促进慢行交通和公共交通的出行,具有将机动车出行转为非机动车出行的潜力,这与N.Ta等[31]对北京的研究结果一致。

表4 不同职住空间类型内个体属性和建成环境对通勤距离的影响Tab.4 Influence of individual attributes and built environment on commuting distance in different types of job-housing space

3.3.2建成环境对通勤距离的影响。与个体属性相比,建成环境与通勤距离的相关性整体较弱(表4),这可能是因为职住平衡区居民工作地、居住地的建成环境差异不大,导致职住平衡区建成环境变量回归结果不显著;而在职住不平衡区,由于职住不平衡集中于城市外围的职小于住区域以及城市就业中心的职大于住区域,其居住地建成环境密度存在很大差异,导致了居住地设施密度与通勤距离的显著负相关,系数为-0.541,且通过了5%显著性检验。这表明在职住不平衡区居住地设施密度越高,如道路基础设施和服务设施密度越高,通勤距离就越短。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)在职住空间整体格局方面,合肥中心城区已经形成了以老城区和政务区为主、滨湖新区为副的两大居住活动集聚区,而就业活动集中在老城区和政务区,在滨湖新区尚未形成就业中心,合肥中心城区的多就业中心格局尚不健全。

(2)不同职住空间的通勤距离影响因素中,建成环境影响较弱,个体属性的影响较强。职住不平衡区居住地设施密度与通勤距离显著负相关,而职住平衡区居住地和工作地建成环境则无显著相关,这表明职住不平衡区的居住地设施密度越高,通勤距离越短,提高该区域内的居住地设施密度有利于职住不平衡的改善。

(3)与职住不平衡区相比,职住平衡区的步行、自行车和公共交通与通勤距离的显著相关程度均更大,且步行、自行车、公共交通的通勤距离更短;职住平衡区私家车与通勤距离无显著相关,而在职住不平衡区与通勤距离呈显著正相关。即较长的通勤距离与职住失衡有关,职住平衡是缩短慢行交通和公共交通通勤距离的重要因素,且具有将机动车出行转为非机动车出行的潜力,这将有利于绿色、可持续的交通发展。

4.2 建议

(1)在多中心的城市空间格局形成阶段应顺应人口外迁新区趋势,强化新区就业吸引力,削减外围居住人口与老城区和政务区的向心通勤联系,尽可能抑制居民通勤距离的进一步增长。在新区中心增加就业岗位时,应适当与高密度居住用地相结合,以扩大职住平衡区的空间范围。(2)注重职住不平衡区居住地设施密度的提升,通过改善居住地的建成环境降低通勤距离,改善职住失衡。(3)职住平衡促进慢行交通和公共交通出行,在该区域应注重慢行交通系统的改善和优化。对于职住不平衡区的外围-中心联系,因通勤距离更远,应提高公共交通服务水平,促进小汽车出行向公交的转化。