课程思政视域下跨学科课程互动共创模式研究

孙秀芳,许翰锐,刘 鹏

(北京联合大学 生物化学工程学院,北京 100023)

0 引言

在国家大力提倡设计创新、设计创造生产力的背景下,重构新的工科人才培养模式,培养适应未来行业发展需要、具有可持续竞争力的新型工科人才,是目前工业设计专业人才培养亟须解决的问题。高校学者正积极探讨新工科工业设计的概念,以及如何实现工业设计与其他学科交叉的课程教学模式。

人机工程学课程为工业设计专业的核心必修课程,主要研究人—机—环境系统中人、机、环境三大要素之间的关系,为解决系统中人的作业效能、安全、生理和心理健康问题提供理论依据。人机工程学是一门多学科交叉的学科。本课程的侧重点是使用人机工程学原理为工业设计提供原则性的指导,找到人与物之间的和谐关系,设计出适合为人所用的产品和环境。

传统课堂以知识和能力的构筑为课程目标,本文在课程思政视域下,以综合育人为课程目标,以智慧教室环境下互动共创式课堂教学为途径,以人机工程学课程为例,探讨工业设计专业跨学科课程的理论教学模式和创新实践。

1 综合育人目标

交叉学科是指由两门或两门以上不同学科交叉渗透形成的学科,包括多学科和跨学科的意蕴内涵[1]。本文以多学科交叉的人机工程学课程为例,其研究方法和评价手段涉及心理学、生理学、医学、人体测量学、美学、设计学和工程技术等多个学科领域;研究目的是通过各学科知识的综合应用,来指导工作器具、工作方式和工作环境的设计和改造,使设计作品在效率、安全、健康、舒适等几方面的特性得以提高。因此,在教学目标的整体规划上,高校应根据教育规律、道德养成规律、个体成长规律,依据跨学科特点,做好学科分工与协同,同向同行,以实现课程的育人功能[2-5]。

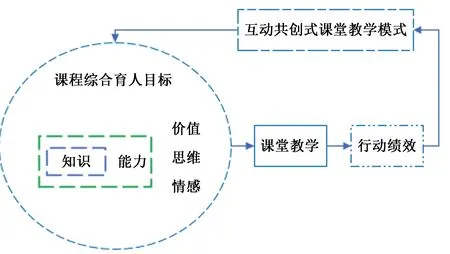

如图1所示,为了实现课程的专业教育目标和课程思政育人目标相统一,本课程将课程目标设定为在知识和技能以外,增加价值引导、思维拓展和情感共鸣等综合育人目标:让学生通过这门课的学习,掌握人机的基本知识和理论,提高自主学习意识,养成在设计实践中学习的习惯,增强快速迭代的学习力;能够把人的因素作为设计的主要条件和原则,为设计易用、安全、舒适的产品提供理论依据和方法;能在解决复杂设计问题的技术方案中,体现以人为本的设计价值观和与环境和谐相适应的发展价值观。

图1 课程综合育人目标

依据综合育人目标,课程从以下几个方面挖掘思政资源:为人民创建美好生活的责任心和职业操守;个人品德、社会公德和职业道德教育;与中国传统文化教育相结合,做适合中国人身心特点的设计;以美育人、以美化人的美育教育;大健康、环境友好的发展观。

2 跨学科课程互动共创式教学模式构建

Fredricks 等的学习者学习投入层次理论[6]认为,学习投入是指学习者开展学习活动时的行为、认知和情感投入,其研究结果表明:学习投入是获得积极学习成果的重要影响因素。吴彦文等[7]将学习者学习投入层次划分为四级结构,依次为浅度投入、中度投入、高度投入和深度投入,每一层次的投入状态对应着不同的能力目标和行为特征。

本文基于以上研究成果,将跨学科内容对应不同专业能力目标和课程思政育人目标进行分层级整合,提出跨学科育人目标分工与支撑的要求,整合同一层级下不同学科的内容作为教学单元内容,通过融入课程思政元素,来构建互动共创的知识情景。依据布鲁姆认知过程维度[8-9],构建基于跨学科迭代的互动共创模式,作为课堂教学设计的依据。

基于跨学科迭代的互动共创模式,设计了资源、能力和价值3个共创层面,通过跨学科研究项目组构筑并迭代课程案例的教学模式,整合来自多个学科专业知识领域的信息、材料、技巧、工具、视角、概念和理论,来加强对那些跨越单一学科界限或学科实践范围问题的基础性理解[10]。如图2所示,在师生共创资源层面,教师作为教练面向学生小组开展课堂活动,学生个体以小组为单位参与学习活动,并在与其他学习个体和作为教练身份的教师互动学习的过程中,通过有效提问,逐步积累学习经验和成果,成为具备一定学科基础的项目组成员。在师生共创能力层面,项目组成员具备分析案例的知识、数据、信息和技术的能力,首先经过学科1的视角共建一个案例,接下来在此案例的基础上,采用学科2的视角和信息、素材等进一步迭代该案例。在师生共创价值层面,在师生共创案例过程中融入思政育人元素,进一步迭代课程案例,实现综合育人的目标。

图2 基于跨学科迭代的互动共创模式

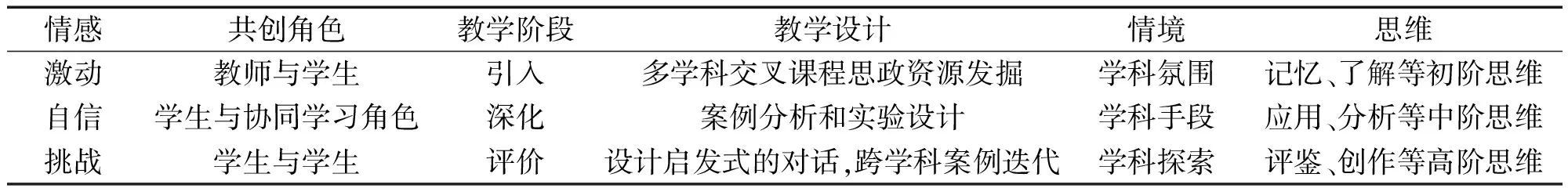

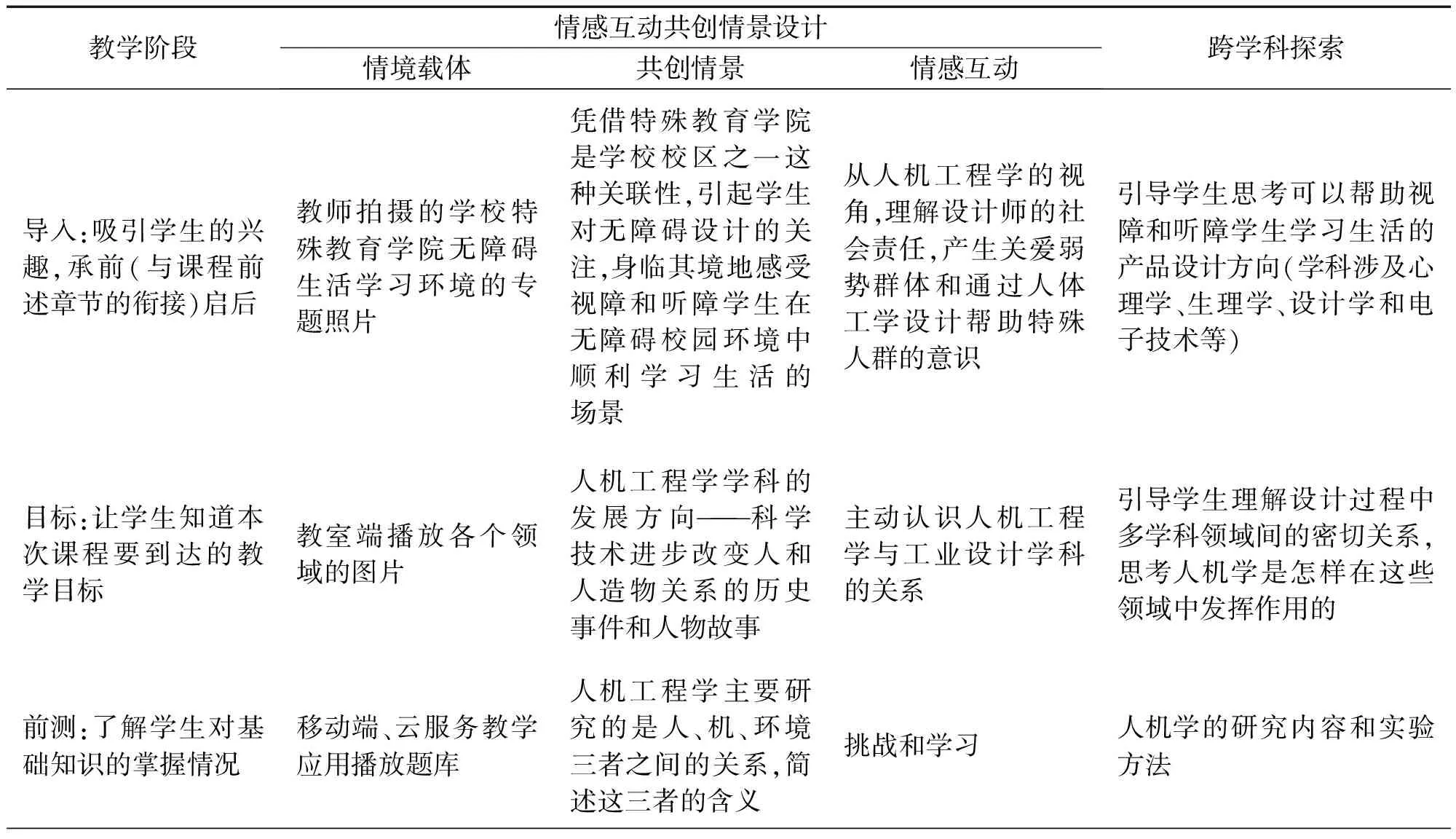

在跨学科迭代课程案例的基础上,开展课堂互动共创式课程教学设计,如表1所示。通过课程思政视域下的情感对话和设计启发的高阶对话,创建课程思政视域下以学生为中心、由学生与老师共同创造学习体验的共创式课程教学设计。该设计将情感融入教学情景中,为情景提供更多的可能,也可以提高学生自主思考和探究的能力。在问题的引导下激发学生的情感,在情感中投入学习。学生将课堂提供的情境与自身资源、多学科视角以及跨学科逻辑相结合,通过与课堂活动的互动或与协同学习角色的互动实现基于跨学科迭代的互动共创模式下的课堂学习。

表1 互动共创式课程教学设计框架

3 互动共创式的课堂教学案例研究

本文以“人机学的起源与发展”教学环节为实际课堂应用案例,根据以上互动共创式教学模式的设计思路,设计并实践了基于综合育人目标的教学案例课。本文以互动共创为实现综合育人目标的途径,以学生与教师共同创造学习体验为目标,设计具体的教学实践过程。

3.1 案例课程的思政资源分析

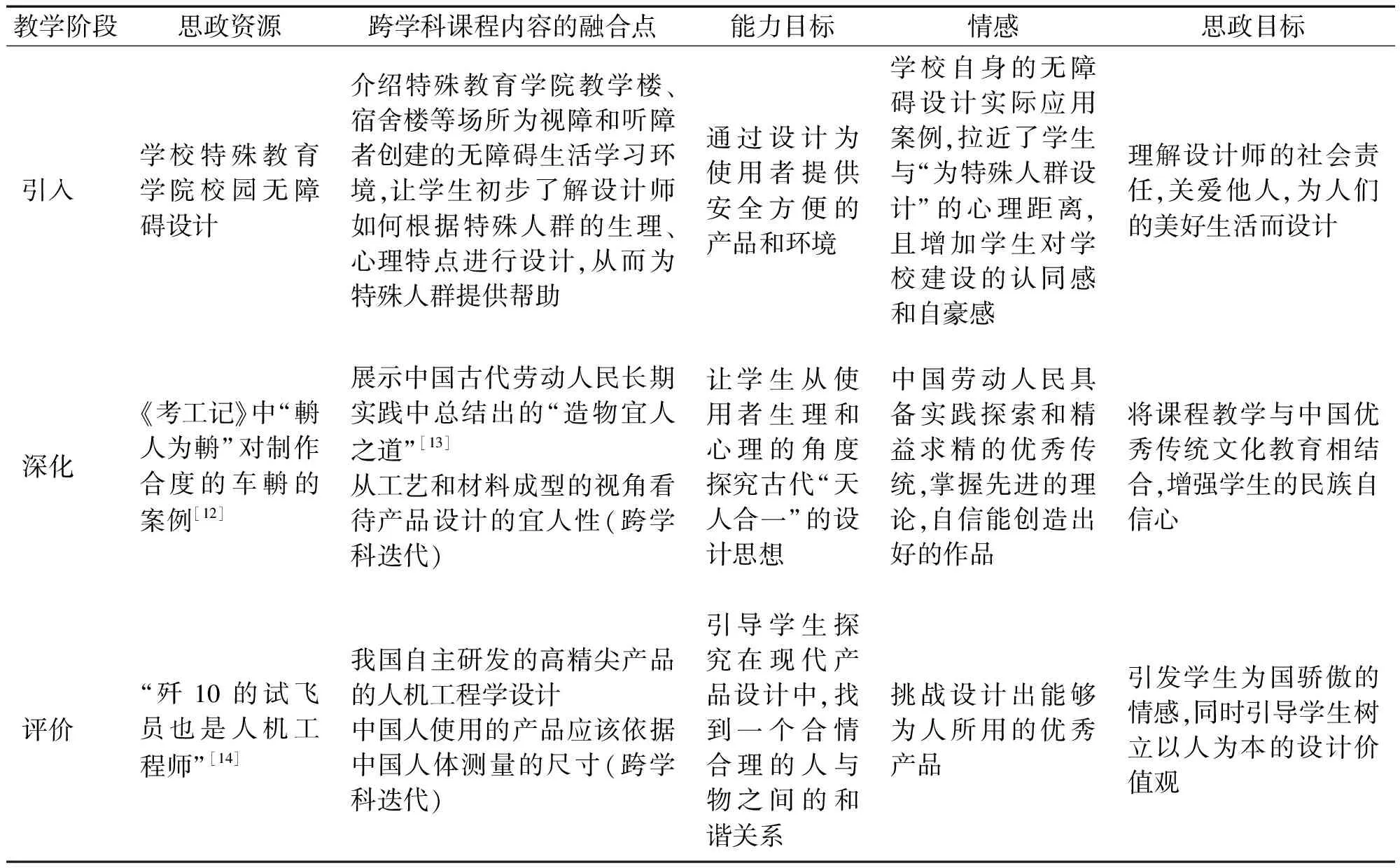

在思政资源与课程内容的融合过程中,需要在不同阶段,借助思政资源创造不同的情感体验,来设计学科内容的融入点,以实现价值和情感的统一,如表2所示。

表2 课程的思政资源分析

3.2 案例课程教学过程设计

在预习学习部分中,发布学生任务,让学生在理解人机工程学定义的基础上,结合教材和网络MOOC、教师录制的音频等资源提前了解课堂任务。

课堂教学内容采用BOPPPS[11]教学结构进行教学设计,不同阶段融入跨学科探索知识点,通过师生互动场景搭建、情感交流、教师引导、学生提出有效问题等环节的设置,开展教学过程,如表3所示。

表3 案例课程教学过程设计

3.3 学生学习绩效评价

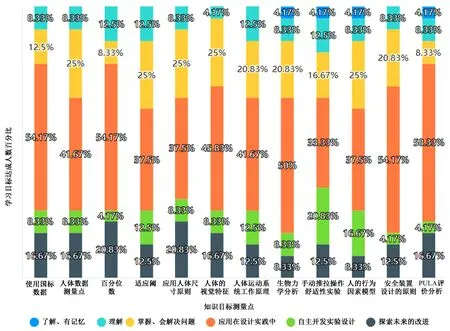

为了考查互动共创式课堂教学效果,本文通过智慧教室的信息收集功能,将学生课堂学习产生的数据信息集中起来,整合学生的学习信息,分析新的综合教学目标下,学生对主要知识点的掌握情况。本次调查人数为25人,其中男女生比例为:女生占31.82%,男生占68.18%。在学习了案例课程之后,通过问卷考查学生对课程的学习情感,91.3%的同学表示被激发兴趣,课后想去查阅资料,以便深入学习。

课程结束后,进一步对课程主要知识目标的学习绩效追踪考查,从了解、理解、掌握并会解决问题、应用在设计实践中、自主开发实验设计、探索未来的改进6个学习投入和思维层面,对学生的设计实践进行学生自评和专业课程群评价。评价分析结果如图3所示,对于主要知识目标,参与互动共创式教学模式学习的学生,均有超过了解层面的学习投入和思维;60%以上的学生达到了传统课堂的高阶目标,即掌握并会解决问题,且能应用在设计实践中;10%~30%的学生进入了理想的高阶思维模式,探索改进和创新。

图3 互动共创式课堂学生学习绩效评价

4 结束语

本文以北京联合大学工业设计专业的人机工程学课程为例,对专业知识与课程思政元素的融合方式,以及课堂教学与德育、美育教育相融合进行了研究。为了更好地契合课堂教学,在智慧教室环境下,转换师生观念,采用多元互动的方式,引导学生发现问题,主动探究解决问题的理论知识和方法;通过师生互动、学生与资源互动、生生互动的方式快速迭代实现知识获取。

通过将自然学科和人文学科相结合,挖掘学科中的美育内容,在教学活动中设计能激励学生主动发展的动因与机制,调动学生对“美”的追求的情感因素,达到充分运用各学科中内涵美的内容,从而调动学生学习的积极性。本文提出以下创新点:

1)采用“知识亲和”策略。教师通过遴选有思政教育意义的教学案例并融入知识点讲授环节,同时结合当今社会有热度或与学生有关联的设计实践中的具体应用,比如“2022冬残奥会场馆的无障碍设计”或“学校特殊教育学院的无障碍环境设计”,提高学生对知识学习的兴趣,增强知识内容的亲和性,将知识性和实用性紧密结合起来。

2)采用 “知识增维”教学内容设计。教师与学生一起学习我国古代科技巨著《考工记》中记载的设计制作案例,让学生为2 000多年前中国古代工匠的智慧惊叹和自豪的同时,引导学生客观评价我国古代器物制作中人机学基本思想是自发的思维倾向和本能的行为方式,潜移默化地增加了知识内容的深度和维度,这是将工程设计和艺术、人文相结合的融入方式的设计。

3)采用 “知识团队”课堂组织形式。为了提高学习效率,依据学生学习特征划分小组,学生以小组形式共同完成课上教学互动和课后协作作业,并采用无记名课后学习绩效量表测评的形式,对课堂教学效果采用闭环控制。