某住宅建筑的隔震专项设计与分析研究报告

文/张海涛 四川鼎能房地产开发有限公司 四川成都 610000

引言:

中国西南地区某住宅建设项目位于高地震烈度区,地震设防烈度为9 度,同时有近场影响考虑,水平地震加速度幅值达到0.93g,竖向地震作用幅值也达到0.6045g。在建筑方案基本确定的条件下,为了提高该建筑物的抗震安全性,提升其抗震性能,采用隔震技术的剪力墙结构,隔震层板面标高及以下按抗震设防烈度9 度采取抗震措施,隔震层板面标高以上按抗震设防烈度8 度采取抗震措施。本项目运用隔震技术设计后,减震系数满足规范要求,隔震效果较好,上部结构采用将水平地震作用降低一度进行取值,较传统抗震技术方案有明显优势,并且建筑的使用功能得到大幅提升。

1、建筑概况、隔震设计思路及计算模型

1.1 建筑概要

本项目位于中国西南地区,项目用地面积约86 亩,容积率2.5,总建筑面积207632.33m,其中地上总建筑面积约145070.84m,地下总建筑面积约62554.4 1m。地上共计22 栋建筑单体。本次研究仅选取其中一栋代表性住宅建筑作计算分析,研究对象为地上18 层住宅楼,地下2 层车库。

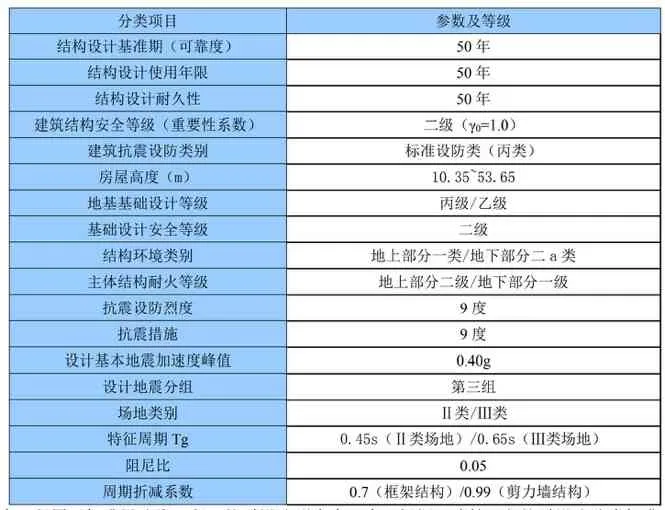

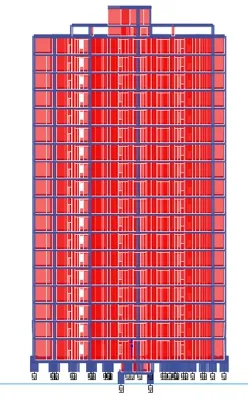

据地质资料,项目场地所处地段地质构造较复杂,区域稳定性较差。由《中国地震动参数区划图》(GB1830 6-2015)查询,本场地地震动峰值加速度为0.40g,地震动反应谱特征周期为0.45s(Ⅱ类场地)和0.65s(Ⅲ类场地);按照抗震设计规范,本项目场地设计地震分组为第三组,抗震设防烈度为9 度。图1给出了项目计算三维模型图,图2为该建筑标准层的平面图。

图1 项目计算模型图

图2 项目标准层平面图

1.2 隔震设计思路

(1)依据《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》(2013年6月1日开始实施)的规定,本项目应进行抗震设防专项设计。

(2)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016年版))及《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50233-2008)等国家现行相关规范,本项目结构设计所采用的各项参数见下表1。

表1

(3)抗震设防烈度

据区域地质资料,本场地所处地段地质构造较复杂,区域稳定性较差。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),本项目场地位于四川省西昌市,场地地震动峰值加速度为0.40g,地震动反应谱特征周期为 0.45s;依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版),本项目场地设计地震分组为第三组,抗震设防烈度为9 度。

(4)由于本项目位于高烈度区,设防地震烈度9 度,并需要考虑近场影响系数,水平地震加速度幅值高达0.93g,竖向地震作用幅值也达到0.6045g,隔震支座将承受较大的拉应力,需要通过保护隔震支座避免过多的拉力损伤而影响水平剪切变形失去隔震性能,同时兼顾经济性要求。

建筑隔震结构包含:上部结构、隔震层,下部结构,为了达到设计的隔震功能,隔震层通常应具备基本特征如下:

1)竖向承载能力足够大,能够有效和安全的支撑起上部结构荷载;

2)水平刚度可变,正常工作的水平刚度可以抵御风荷载和轻微振动的荷载;遇中震或强震时,屈服后较小刚度使建筑隔震系统成为柔性系统,有效隔离地面振动,从而减少地震对上部结构影响;

3)具有弹性的水平自恢复力,使建筑隔震系统在地震中能够即时自动复位;

4)具有足够大的弹性阻尼作为能量消耗内力。

(5)本项目设计在建筑隔震层内设计配置带铅芯的橡胶支座、天然橡胶支座、提离装置,使建筑隔震结构达到设计的隔震目标,满足抗震、抗风性能要求。隔震设计采用多道防线对隔震支座进行保护。对于核心筒下方受拉作用较大的隔震支座设计可提离装置,通过可提离装置位移来释放部分变形拉力,防止隔震支座受到破坏性拉力损坏,同时又能满足隔震支座的压剪参数。

1.3 结构计算模型的建立和模型计算准确性的验证

本研究运用ETABS 软件建立建筑的结构数据模型,分别按隔震和非隔震结构,进行相关结构分析计算。ETABS 软件具有灵活和方便的结构模型功能,能够进行大量的线性与非线性动力分析计算。本项目的建筑结构计算模型依据YJK(盈建科建筑结构设计软件)得到。

通过对比YJK 和ETABS 非隔震模型,以计算得到的周期、结构质量、层间剪力进行比对,经计算,两款软件建立的模型,周期、结构质量、层间剪力值间差异都较小,用于本研究隔震计算分析的ETABS 模型与结构计算YJK 模型基本一致。

2、隔震层位置、隔震目标及模型的建立

2.1 隔震层位置

本项目隔震层位置设置在地下室顶板和上部结构之间,隔震层无使用功能,仅作为检修和维护空间,隔震层示意图如图3。

图3 隔震层位置示意图

2.2 隔震设计目标

本项目采用隔震技术设计后,减震系数满足规范要求,隔震效果体现较好,上部结构采用将水平地震作用降低一度进行取值计算,即将水平地震影响系数由0.32降低到0.16,而竖向地震以及与竖向地震有关的抗震措施不降低。

2.3 隔震设计系统构成

本项目隔震系统主要由两部分构成:橡胶隔震支座和可提离装置。

2.3.1 橡胶隔震支座

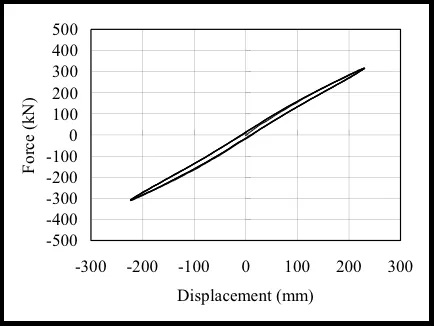

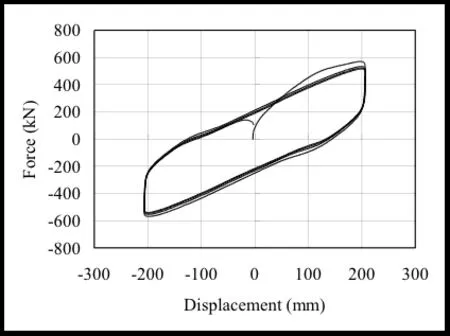

(1)无铅芯橡胶支座,由于橡胶阻尼较小,通常设计只考虑其刚度,力学模型通常采用一个线性刚度来表示支座性能,恢复力模型等效近似为一条直线,如下图4所示。

图4 无铅芯橡胶支座滞回曲线

(2)铅芯橡胶支座,在普通橡胶支座中心孔注入溶化的铅,冷却后形成一体化的铅芯,利用铅芯的屈服滞回耗散能量以提高阻尼。铅芯橡胶支座的恢复力模型可理解为由橡胶及铅芯组合形成,其中橡胶恢复力模型采用等效线性模型,铅芯恢复力模型为粘滞阻尼模型,组合后形成双线性模型,如下图5所示。

图5 有铅芯橡胶支座滞回曲线

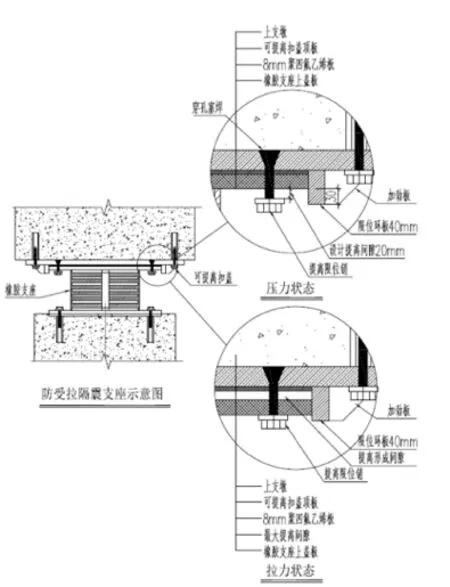

2.3.2 可提离装置

为避免建筑隔震橡胶类支座承受拉力而损坏,设计了防止建筑隔震橡胶类支座承受超限拉力的限位装置,即可提离扣盖。由聚四氟乙烯滑板、上部固定板、水平限位板、加劲板、上支墩连接螺栓和预埋套筒等组成。建筑橡胶类隔震支座为常规类型,变化在于上部盖板不再与上支墩直接连接,通过顶板和可提离盖连接,限位板中间衔接。底座与常规类似,仍然由预埋螺栓与下支墩连接。

图6 可提离支座工作原理

3、建筑的隔震层设计

3.1 隔震层布置及参数选择

本建筑结构的隔震体系包含上支墩结构、隔震层和下部支撑结构,通过在建筑隔震层内设置天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、提离装置等,可以使建筑隔震结构达到设计预期的隔震性能和抗震、抗风性能目标。

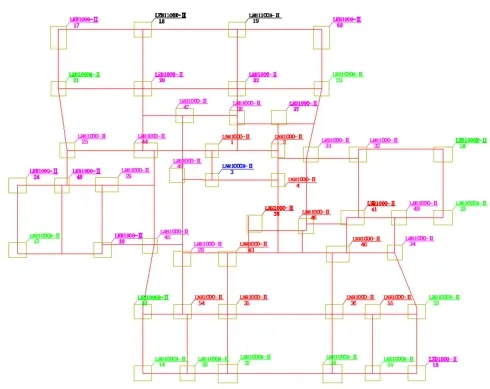

通过模型的大量计算和分析,最终确定在原结构地下室顶面设置隔震层,研究对象的隔震层布置为:

2 个直径1100mm 的带提离装置的铅芯型橡胶支座,产品型号为:LRB1100R-Ⅱ;

21 个直径1000mm 的铅芯型橡胶支座,产品型号为:LRB1000-Ⅱ;

12 个直径1000mm 的带提离装置的铅芯型橡胶支座,产品型号为:LRB1000R-Ⅱ;

1 个直径1000mm 的带提离装置的天然橡胶支座,产品型号为:LNR1000R-Ⅱ;

12 个直径1000mm 的天然橡胶支座,产品型号为:LNR1000-Ⅱ。

3.2 地震波选择输入

执行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,以下简称《抗规》),采用实际强震记录和人工模拟的加速度时程,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3。

(1)地震波选用依据:

1)按规范对于地震波数量的要求,采用两条人工波,五条天然波;

2)所选时程满足基底剪力要求,每条时程计算的结构基底剪力与振型分解反应谱计算结果的比值在65%-135%之间,多条时程计算的结构底部剪力的平均值不小于振型分解反应谱法计算结果的80%;

3)人工波采用与结构场地匹配的地震波,即采用特征周期为0.65S 地震波;天然波根据剪切波速选取与场地特征周期一致的地震波,本次计算采用的天然波均为Ⅲ类场地波,特征周期与项目场地特征周期保持一致;

4)本研究工程按1(主方向):0.85(次方向):0.65(竖向)的比例对加速度峰值进行调整,分别沿结构三个方向进行输入。通过调整竖向地震波的比例系数使得竖向地震作用满足《抗规》12.2.1 对于竖向地震作用的要求;

5)地震波的拟合保证隔震前与隔震后时程地震影响系数平均值与规范反应谱地震影响系数满足统计意义上的要求,即20%以内;

6)在进行大震计算时,考虑到项目建设场地离断裂带较近(5KM 以内),在进行大震时程分析时,将时程加速度峰值放大1.5 倍,加速度峰值由620cm/s放大到930cm/s;

7)在进行大震时程分析时,场地特征周期增加0.05S,Tg 由0.65S 变成0.70S。

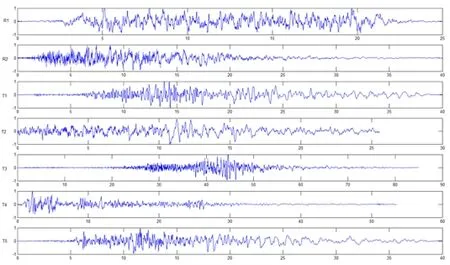

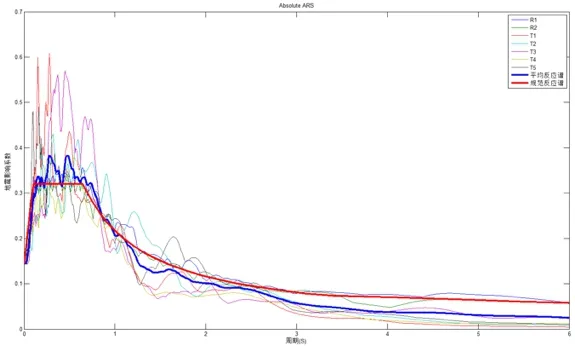

(2)本项目选用了两条人工模拟加速度时程和五条实际强震记录,七条时程的曲线、反应谱、规范反应谱曲线如图8、图9所示,基底剪力比对数据如表2所示。

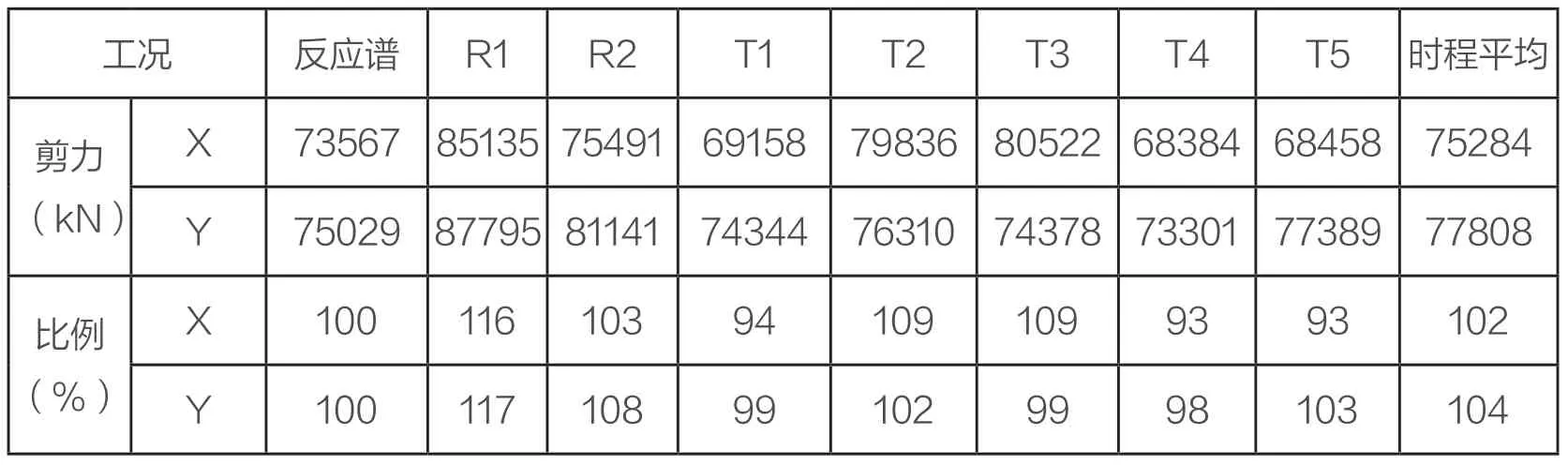

表2 非隔震结构基底剪力

图7 隔震支座布置平面图

图8 七条时程曲线

图9 规范反应谱曲线与七条时程反应谱曲线

(3)经计算,规范反应谱与各时程平均反应谱较接近

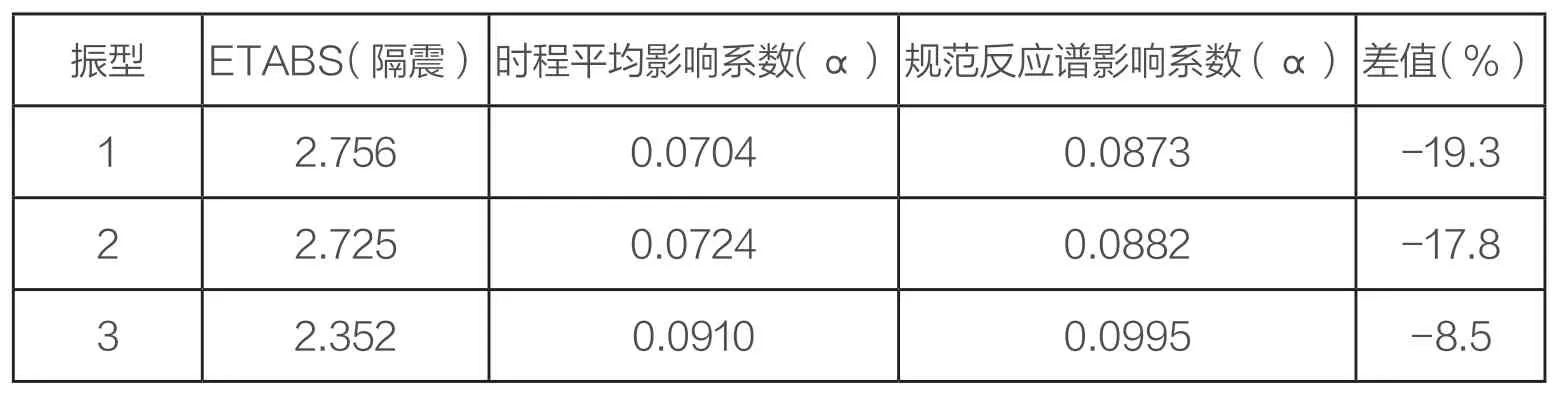

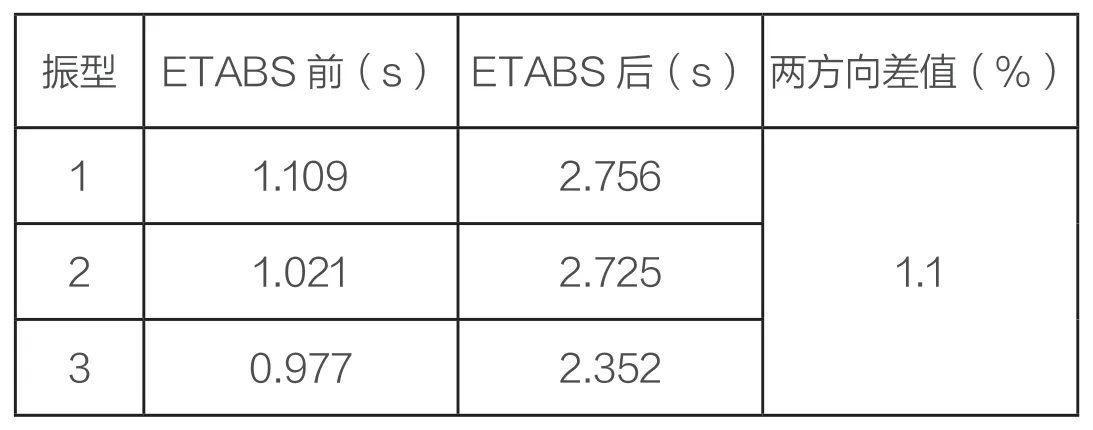

计算情况见上表3、4:

通过表3和表4对比,在结构前三阶振型波的主要周期点上,隔震结构和非隔震结构的规范地震影响系数与平均时程地震影响系数的差值均满足规范要求。

表3 规范反应谱曲线与七条时程反应谱对比表

表4 规范反应谱曲线与七条时程反应谱对比表

3.3 隔震支座长期面压分析

隔震支座的面压可以分为长期面压、短期面压,面压设计值考虑了设防地震下的荷载组合,所用组合为:压应力设计值=1.0 恒载+0.5 活载

在重力荷载的代表值加载下的压应力,以及考虑竖向地震作用下隔震支座的长期面压,经计算隔震支座的长期面压都未超过规范对于丙类建筑的15MPa 限值。

3.4 设计设防地震(中型地震)计算分析

(1)在设计设防地震(中型地震)的作用下,《叠层橡胶支座隔震技术规程》规定,隔震建筑两个方向的基本周期,不宜相差超过较小值的30%。满足相关的规范要求。

(2)由计算分析可知,隔震层以上的建筑结构采用隔震技术前和后,层间平均剪力比值与结构倾覆平均力矩比值的最大值为0.282,考虑1.5 近场放大系数,根据《抗规》第12.2.5 条,水平地震影响系数最大值:

αmax1 =1.5*βαmax/ψ=1.5*0.282*0.320/0.85=0.159(隔震支座为S-A 类,ψ 取值为0.85)

综合考虑后,上部结构设计隔震后水平地震影响系数最大值为0.16。

(3)设防地震下隔震支座受力计算采用的荷载组合:

组合1=1.2(恒载+0.5 活载)+1.3×水平设防地震+0.5×竖向地震(水平地震为主时)

组合2=1.2(恒载+0.5 活载)+0.5×水平设防地震+1.3×竖向地震(竖向地震为主时)

设防地震水平作用产生的最大剪力、最大轴力包络值表略。

设防地震下隔震层水平位移计算采用的荷载组合:1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地震;其荷载组合为:1.0D+0.5L+1.0Fek。得到设防地震下各个支座最大水平位移。

由计算可知,设防地震时隔震层最大水平位移298 mm。

3.5 设计罕遇地震(大型地震)计算分析

(1)本研究的竖向地震力取值为0.4 倍重力荷载的代表值,场地特征周期由0.65S 的基础上加0.05S 为0.70S,人工波相应选择0.70S 的人工波进行罕遇地震验算。

(2)罕遇地震作用下隔震支座受力组合为:

隔震支座最大剪力、轴力组合:

组合3=1.2(恒载+0.5 活载)+1.3×水平罕遇地震+0.5×竖向地震(水平地震为主时)

组合4=1.2(恒载+0.5 活载)+0.5×水平罕遇地震+1.3×竖向地震(竖向地震为主时)

表5 隔震前后结构的周期

罕遇地震水平作用产生的最大剪力、最大轴力包络值计算表(略)。在进行隔震支墩设计及地下室计算时综合考虑的数据表(略)。

(3)罕遇地震下隔震层水平位移荷载组合为:0.5L+1.0D+1.0Fek。

(4)由计算可知,建筑隔震层的最大水平位移约500m,小于0.55D=550m 及3Tr=558mm 中的较小值,可以满足标准要求。

3.6 隔震支座拉应力计算

罕遇地震的作用下的支座最大拉应力不宜大于1M Pa;其值可按下式计算:

最大拉应力=1.0 恒载-水平地震作用产生的最大轴拉力-0.5×竖向地震作用产生的轴拉力。

本研究分别计算了0°和180°两个方向的最大拉应力,均满足要求,具体计算略。

3.7 隔震支座压应力计算

罕遇地震的作用下的支座最大压应力不宜大于30MPa。其值可按下式计算:

最大压应力=1.0 恒载+0.5 活载+罕遇地震水平作用产生的最大轴压力。

具体计算略。

3.8 隔震层抗风压承载力计算

(1)根据《抗规》,本建筑结构在风荷载作用下的水平推力为1269.3kN,总重力为187090.17kN,风荷载产生的总水平推力远远小于结构自重的10%,满足规范要求。

(2)《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2 001)规定,抗风装置应按下式进行验算:

1.5*1269.3=1903.95kN<2*227+33*203=7153kN,满足要求。

3.9 结构抗倾覆验算

本项目上部建筑结构重力代表值为:187090.17kN,结构X 方向宽度为31.7m,Y 方向宽度为:25.6m,上部结构重力代表值产生的X 方向抗倾覆力矩为296537 9.2kN.m,Y 方向抗倾覆力矩为2394754.2kN.m,则抗倾覆安全系数为:X 方向=2965379.2/1488032=1.99>1.2;Y 方向=2394754.2/1512666=1.58>1.2,满足要求。

3.10 隔震偏心率计算

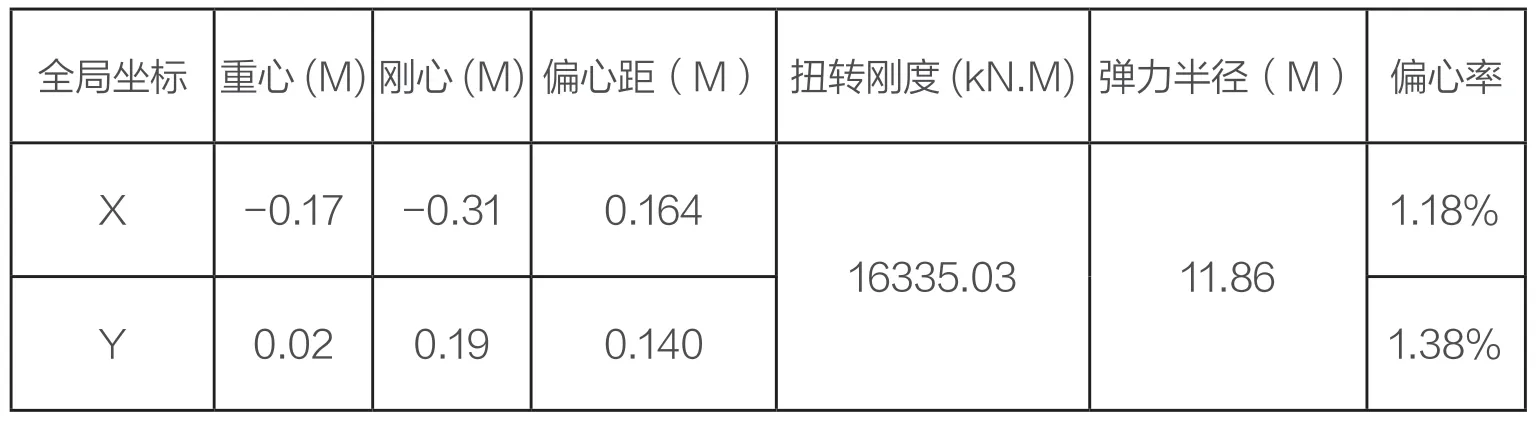

隔震结构的扭转从两个方面控制:(1)偏心率,参照国内其他要求,偏心率宜控制在3%以内;(2)隔震支座最大位移比值,X 向位移比为1.18,Y 向位移比为1.06,两个基本方向出现的位移比控制在1.2 以内。

建筑结构的偏心率指标,在隔震层的设计中是一个重要计算因素。下表6给出结构计算偏心率的基本参数,其中隔震支座编号为ETABS 自动生成的节点号,见隔震支座布置图7。结构偏心率计算结果,结构两个方向最大偏心率均小于3%,隔震支座布局合理。

表6 结构偏心率计算结果

3.11 结果

本研究项目位于地震高烈度地区,为了提高该住宅建筑物的抗震安全性、提升抗震性能,对该住宅建筑的隔震体系进行了系统的计算和分析,结果如下:

(1)建筑隔震层和隔震支座设计合理

本研究建筑的隔震支座设计合理,建筑隔震层的初始刚度足够,可以保障建筑结构稳固,隔震支座屈服后相较屈服前,可以提供较小的水平刚度,从而确保建筑结构能够在较大地震作用下减小地震作用力。隔震层在大震下两个方向的偏心率均小于3%,隔震支座布置较合理,建筑隔震支座受力良好。

(2)结构减震效果明显

隔震层以上的建筑结构在9 度基本烈度地震作用下,相比非隔震结构,各楼层地震剪力及弯矩明显减小,本工程隔震层以上结构的水平地震影响系数取0.16是合理的,即减按8 度烈度进行设计。

(3)在罕遇地震发生时建筑隔震结构可以正常工作

模拟了在罕遇地震波作用下的建筑隔震结构响应,反映建筑隔震结构可以达到抗震性能设计目标,隔震层各支座的压-剪地震响应均未超过其极限性能,隔震支座出现受拉现象较少。在罕遇地震下的隔震层位移符合规范规定的限值。

(4)隔震方案技术、经济效益显著

采用建筑隔震技术以后,结构截面尺寸、抗震剪力墙的数量以及混凝土内钢筋设计用量较传统抗震技术有较大幅度降低,建筑的安全保障功能得到很大提升,大幅降低地震对人们工作和生活的影响,无论是从建设初期的费用评价还是从地震对应的使用期间总费用评价,隔震技术方案都具有较明显的技术经济效益。

结语:

本项目建筑隔震设计已通过专项审查,已开展建设实施。