当代先锋诗的两种基本语型考量

胡书庆

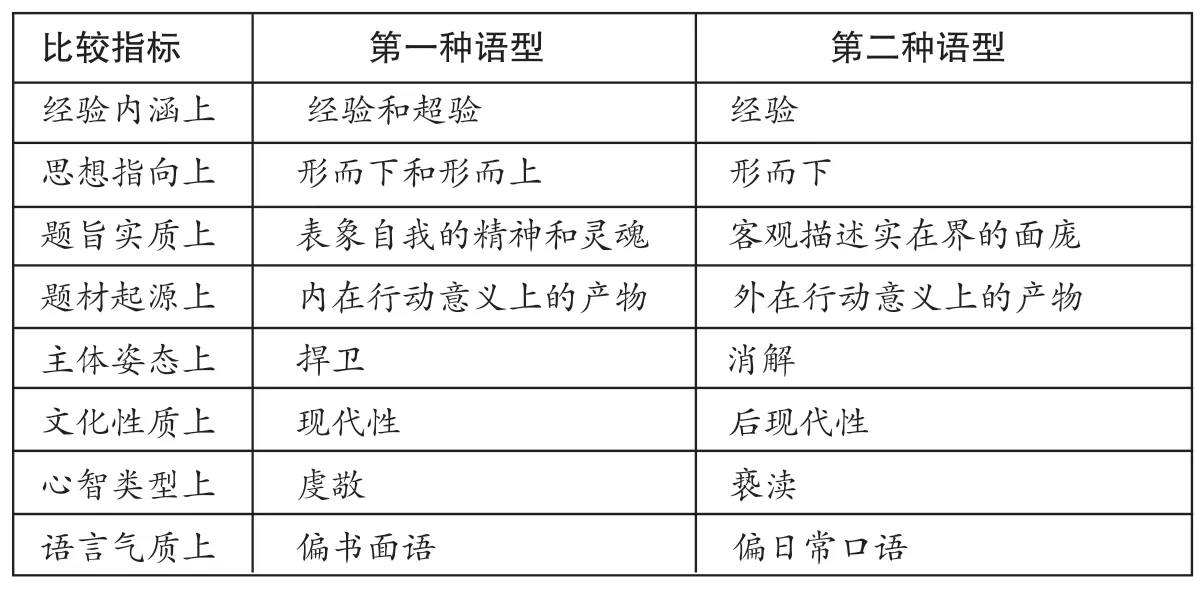

诗歌的问题归根结底是心灵的问题,但从一定意义上说,它也是语言的问题。诗歌的语言有着双重的印证和表征作用。一方面,印证和表征着诗歌的形态;另一方面,印证和表征着人的历史存在乃至本体存在的位置。每一个时代的诗歌呈现都彰明着这两个维度的事实。因此,我们就从这一视角进入,主要以第三代诗歌为我们的考察对象。因为,1990年代以“个人化写作”为基本模态的先锋诗,实为第三代诗歌的余脉性延续;新世纪后的先锋诗人,虽然写作中出现了不少新的元素,但其基本语型仍基于第三代诗歌的座架之上,不少“流派”的发轫者都是把第三代诗人奉为本流派的“教主”。基于诗人个体的自我认知和艺术认知的差异,第三代诗歌甫一发生,便以两种出入相当大的基本语型呈现出来。处于“中间地带”的当然也有不少,但就第三代诗歌的总体存在性状看,这两种基本语型发挥着“磁极”的作用。我们可以把这两种语型的比较指标呈示如下表:

从表中可以看出,当代诗歌的两种基本语型有相当大的出入,都有其代表诗人。第一种语型的代表性诗人有:海子、骆一禾、西川、戈麦、王家新、欧阳江河、翟永明、王小妮、张枣、西渡、臧棣等等。第二种语型的代表性诗人有:韩东、于坚、李亚伟、杨黎、王寅、陆忆敏、阿吾、伊沙等等。为此,笔者简单地对语型的比较指标差异作进一步阐述。

在经验内涵上。第一种语型的经验表达总是有着超验的融入,或是作为意识背景,或是作为一种想象中的对拓点;总是从经验现实中提取一些东西,然后依自己的想象再加进某种新东西,最后形成一种必须经由想象才能真正予以把握的主观意义上的整体。第二种语型所表达的,仅是诗人当下实实在在的生活经验;这些经验从人们的日常生活细节——喜怒哀乐、油盐酱醋、吃喝拉撒之中,不加修饰地素面而来。

在思想指向上。第一种语型总有一种更为深远的意识背景,或者说渗透了某种“形而上性质”;它对本体、本源、本质、存在、神性、永恒、神秘等,总表现出一种隐秘而执著的关怀意识,始终在一种智性的、反思的诗思质地上沉思世界和生命,诉求对人的当下实存的超越。第二种语型排斥那些在作者看来大而无当的事物,或者压根就对形而上意味的存在关怀漠不关心,只关怀、玩味当下具体、细微、琐屑的生活事物。

在题旨实质上。第一种语型是表象抒情主体自我的精神和灵魂,抒情主体的自我是其不断移动着的诗语场的极性所在,而诗歌事体常俨然一派派浓烈的精神氛围。第二种语型追求客观描述“实在界的面庞”,其客观视角是描述事物的基本视角。

在题材起源上。第一种语型是内在行动意义上的产物,其语型的作坊多是一种抒情主体远离尘嚣、完全返回自我意识深处后的自我氛围,诗歌文本更多地表达了带有主观沉思性质的内容。第二种语型是外在行动意义上的产物,如于坚在《诗言体》一文中提到的“它是说,但不是形而上的说,而是有身体的说”,呈现的正是行为本身的诗歌表达式。

在主体姿态上。第一种语型对应的诗歌主体,是在对世界和生命的悉心抚触后,采取捍卫和守护的基本态度;他们赋予生活以希望,赋予生命以意义,赋予爱和美很多高出日常理念的位置。第二种语型对应的诗歌主体,是在对自己的此在进行“无法无天”、我行我素、唯我独尊、当下即是的实践后,亮出解构和消解的基本态度,调侃、反讽、嘲弄、自嘲等是其基调;他们把西方现代思想、文化因子与中国传统思想文化语境杂糅在一起,酿制出一种东方式的黑色幽默。如果说第一种语型拒绝庸俗,只寻求有着神圣价值和崇高意味的事物,那么第二种语型恰恰是深入庸俗。韩东在《关于文学、诗歌、小说、写作……》一文道出了一个事实,“极端言之:庸俗是一种解放,敢于庸俗是技巧也是智慧。如果你写得很庸俗,那你就是一个庸俗的人,何必掩饰?真有特别之处,与庸俗共舞只会增加魅力,只会得分”。

在文化性质上,两者之间的最大区别是精神指标。第一种语型表征了更多的现代性;其现代性话语场是一种或隐或显的宏大叙事,有一种隐含很深的乌托邦精神情结。第二种语型表征了更多的后现代性;其后现代性话语场则是瓦解一切,让一切坚固的东西都烟消云散,一切都以个体主义的生活碎片、意绪碎片、话语碎片的形式呈现。在西方,现代性和后现代性有着不同的历史场域,但在中国的情形有点特殊,即在新时期的中国,现代性与后现代性几乎是共时存在的。虽然杂语共生的情形在当代西方也存在,但远不像在中国表现得这样表面化。我认为这很正常,我们也完全有理由宣称,我们表达的就是我们自己的经验,接受西方后现代话语策略只是由于它让我们找到了又一条心智游戏的路径。我们常说,娱乐功能是文学存在之合法性的根基之一。由此,我可以打趣地认为:在文学中你可以表达痛苦,但你如果在自己的表达中受苦,则是一种可笑之举。

在心智类型上。第一种语型以写作的形式表征着抒情主体某种骨子里的生命虔敬心理。一方面,在“美”的基本感验中于这个世界上现身、逗留、领会,表达如爱伦·坡所说的“诗的唯一合法的领域”;另一方面,说出生命最深的苦难与困惑、绝望与希望,写还乡的精神事体,寻求生命的终极意义。第二种语型折射了一种“反”一切的亵渎态度。其创作目的主要有两个:一是,娱乐自己的心智;二是,作为一种特殊意义的劳动形式,借娱乐读者的心智而获取市场性认可,从而赢得自己生存的资本。

语言气质上。第一种语型,偏正规;第二种语型,偏口语。关于语言气质上的差异,我认为需要加以深入探讨。书面语写作固然正规,但只是一个时代口语的规范化的结果,真正上乘的诗歌语言都是既精确又简洁、朴实的。是否是口语写作,并非两种语型的实质区别;口语化的诗歌语言,未必就不如书面语言。比如,海子的诗歌语言也有口语化的:“过完了这个月,我们打开门/一些花开在高高的树上/一些果结在深深的地下”(《新娘》)。这样的表达难道不是很口语化吗?再如“知识分子写作”很多时候也很口语化,或者说采取的都是素朴的口语一般的话语方式。曾有不少论者认为,“知识分子写作”与“民间写作”之间的主要区别,就在于是否用口语写作;所谓的“知识分子写作”,其话语方式更多地继承了传统诗歌语言的那种贵族化气质。我认为这一判断是不够确切的,其最实质的区别还是在所表达的主题上。当然,拥抱第二种语型的诗人们标举口语写作,其意主要在于以日常的会话性口语为本位;我们看到的比较接近小说语言的“民间写作”诗语方式进行的表达,那便是一种广场性、生活性、狂欢化的纯民间气质的话语。我个人的看法,“民间写作”在当代先锋诗坛自有着其不可替代的位置,但具体到“民间写作”在理论主张上所标举的口语,也有点狭义之嫌。因为,在这一点上存在着极端主义色彩的诗学捍卫,也意味着可能出现一种偏狭的诗学思考上的误区。此外,在一个时代的诗歌部落,“贵族”与“平民”,或者说“贵族意识”与“平民意识”应当和谐相处。韩东就曾指出,“在艺术或诗歌中寻求统一的道不仅枉然,也是违反艺术真义的。在艺术中只有个人的特殊方式,并无一致评判的依据,法官该死,而囚徒得以新生。”因此,所谓的“贵族”轻视所谓的“平民”,所谓的“平民”攻击所谓的“贵族”,都是不可取的。

综上所述,当代先锋诗之所以会有这样两种风格迥异的语型,其真正的生成诱因不是文化层次高低的问题(第三代诗歌的主力军全由当时被誉为时代骄子的大学生组成,都属于高层次知识者,这里不存在智商的差异),而是源于精神气质上的差异,源于自我意识深度觉醒后对待世界和生命的基本态度的差异。我们不妨把世界以及人的生命存在也看成一种特殊的文本,每一位诗人都在就这一文本中进行着各自不同的解读,进而,他们向自己的时代提交了意味不同的“次级文本”。每个人对世界文本和生命文本的解读是不一样的,或者说每个人对“次级文本”所采取的策略不同,但说到底还是取决于每个人内心世界的差异。有什么样的世界观就有什么样的方法论,这一说法永远千真万确。属于方法论范畴的“次级文本”策略,取决于书写主体的“三观”。我这样说可能只是在重复一种陈词滥调的真实,但在这一问题上确实也找不到什么既精准又有新意的措辞。

以古典及现代的眼光看,第二种语型的出场可能折射了“知识分子的背叛”。但以后现代的眼光看,这就属于很正常的现象了。在古典和现代语境中,知识分子乃“立法者”,以自己的宏大建构向社会提供价值尺度。在后现代语境中,所谓的知识分子,很多都已经抛弃了自己的传统,并把自己定位成一普普通通的现实存在者,并以自己愿意接受的方式生存。我们必须承认,文明发展到今天,个性主义的自我定位及人生态度已是社会大气候。这一情形自然也波及到了当代人的精神产品,诗歌也从形式上全然走出古典诗歌形态,形成了现代诗的生态。因此,任何语型的诗歌文本的生成,在这个时代都具有合法性,我们也都应该持欢迎态度。正如韩东曾指出“现代诗的本质是自由,困境亦然。怎么写都可以,但需要某种来自个人的创造性整合有关因素。自外部建立秩序的努力都是有违现代诗的根本,因此教条主义、形式主义和‘写作法’之类都是饮鸩止渴”。至于说一个时代的经典文本,并不取决于它是什么语型的文本,每一种语型的文本中都会有被人们经典化的,即经典可以从任何语型的文本中产生。从读者的角度上说,喜欢哪一种语型的诗歌文本,那完全是个人的事,因为每个人的审美情趣是不一样的。即便对同一个读者而言亦如此。以我本人为例,我就既喜欢读骆一禾、海子、西川、翟永明、王家新等人的诗,也喜欢读韩东、于坚、李亚伟等人的诗,并能从不同人的诗作中感受到对我心灵或心智的短暂刺激。虽然读不同风格的诗同样都能导致快感,但读不同的诗快感的生发点可能不一样。比如,我在阅读骆一禾、海子的诗时,不可能使我的嘴角上有笑意,但会有某种超越的、“寒爽”的精神性愉悦的快感,一种使自己对生命的理解得到提升的快感。我阅读韩东、于坚的诗时,我的嘴角会伴随着一种不断泛起的会心笑意,一种使我感到轻松、单纯和愉悦的快感。两种语型的文本还能给我带来沉思或反思的契机,尽管沉思或反思的维度有时会不一样。所以说,一个有着“自我统一性追求”的作者,很可能只写一种语型的诗。但到了读者这里,情况往往会有变。如果满眼看到的,只是单一风格的诗,想必也会觉得乏味。

在诗歌文本的创制上,一直在“坚持一种写法”的韩东有个说法挺有意思,“你可以写一种诗,但怎么可能只喜欢一种诗呢?也许,你也可以只喜欢一种诗,但怎么可能喜欢的是你写的那种诗呢?我倒觉得应该是相反的,写一种,喜欢多种,或者只喜欢,但绝不是自己写的那种。如此,写诗这事将变得更有趣,也免于自我中心的偏执。”应该说,这种把创制诗歌视为适于自己的一种劳动方式甚至说是游戏方式的看法,还是反映了一种宽阔的心胸。在我看来,文学的最大秘密就在于:人用绝对自由的内在生命去自由地表现它自身。作为人最美的精神映像之一的诗歌艺术,创作中就应在各个表现层面秉持自由的理念及精神,在“主体性”和“自身性”的基础上充分绽放出个体的原创性。从文学史的角度上说,当代先锋诗第一种语型写好了,会令人被其表象的爱和美所深深感动,并产生一种对那超越一切的美、对神圣的爱以及对永恒的渴望;写不好,会让人感到头大甚至脑裂,不想再寻找其真正要表达的情感路径。第二种语型,写好了,会使人感到单纯的身心愉悦,会让人真心地拥抱生活或思考人生;写不好,会让人觉得空洞乏味。总之,不管是哪一种语型,只要真正以自己富于原创性的表达抓住了诗之为诗的东西,就是优秀的诗作;反之,不管是哪一种语型,都可能写出糟糕的诗。

艺术作品的一项基本要求是,从其形象中流溢出某种使人的精神得到满足的东西,以及让心灵受到刺激的美妙而神秘的颤动感,无论这些形象是否披上了一层日常生活的伪装。换言之,那种美妙而神秘的颤动感,其实就是我们的心灵不期然与艺术作品产生短暂共振的结果。这种短暂的共振是人与艺术作品相遇的反应常态,长期的共振不可能,也不必奢望;而引起这种共振的艺术作品,什么层面上的都无妨,可以是富于庄严、神圣、崇高感的,也可以是很素朴、世俗、日常性的。诗歌亦然。