北部湾盆地涠西南凹陷页岩油地质特征与资源潜力

徐长贵 邓 勇 范彩伟 李 才 游君君

(1. 中国海洋石油集团有限公司 北京 100010; 2. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东湛江 524057;3. 中海石油(中国)有限公司海南分公司 海南海口 570100)

自2012年美国的“页岩油革命”以来,美国原油产量急剧增长,在2019年实现了油气净出口[1]。中国页岩油资源也十分丰富,地质资源量397×108t,可采资源量35×108t,主要分布在准噶尔、鄂尔多斯、松辽及渤海湾等盆地[2-5]。近年来中国页岩油的勘探开发工作也取得了良好成效。鄂尔多斯盆地西南部,延长组长7油层组已建成页岩油开发示范区;准噶尔盆地吉木萨尔凹陷据报道已发现十亿吨的页岩油储量;胜利油田济阳坳陷已有35口井的初期产量达工业油流标准,累积产油量超过万吨的井有5口[6]。

涠西南凹陷是北部湾盆地目前唯一油气产区,经过40多年勘探,探明原油地质储量约4×108m3,探明率已达37.8%,主产区探明率更是高达56%,整体勘探程度较高,成熟区潜力勘探目标呈现“碎、小、难”的局面,单井探明储量逐年下降,近十年来平均单井探明储量从近300×104m3降至目前不足50×104m3。为了实现老油区增储稳产,页岩油成为本区新领域勘探的重点拓展方向之一。

从全球看,海上页岩油勘探是一个前瞻性领域,鲜见相关报道。其主要挑战在于海上压裂作业空间有限,难以实施大规模压裂,开发成本高。虽然,涠西南凹陷经历了半个多世纪的油气勘探,但由于页岩油勘探难度大,长期以来该领域并没有引起足够重视,页岩油研究资料较缺乏、地质认识程度低、勘探潜力不清楚。2022年5月,中国海油以页岩油发现为目标,在涠西南凹陷首钻WY-1井,压裂测试获得成功,日产原油20 m3,揭开了海上页岩油勘探的序幕,具有标志性意义。

本文基于已有钻录井、测井、地震及分析化验资料,结合区域地质研究认识,对涠西南凹陷沙港组二段下亚段油页岩进行了分类,从生烃能力、储集性、可动性和可压性等4个方面分析了不同类型油页岩特征,并在地质特征分析评价基础上,对涠西南凹陷页岩油资源潜力进行了评估,从而认识到该凹陷具有很好的页岩油勘探前景。

1 地质背景

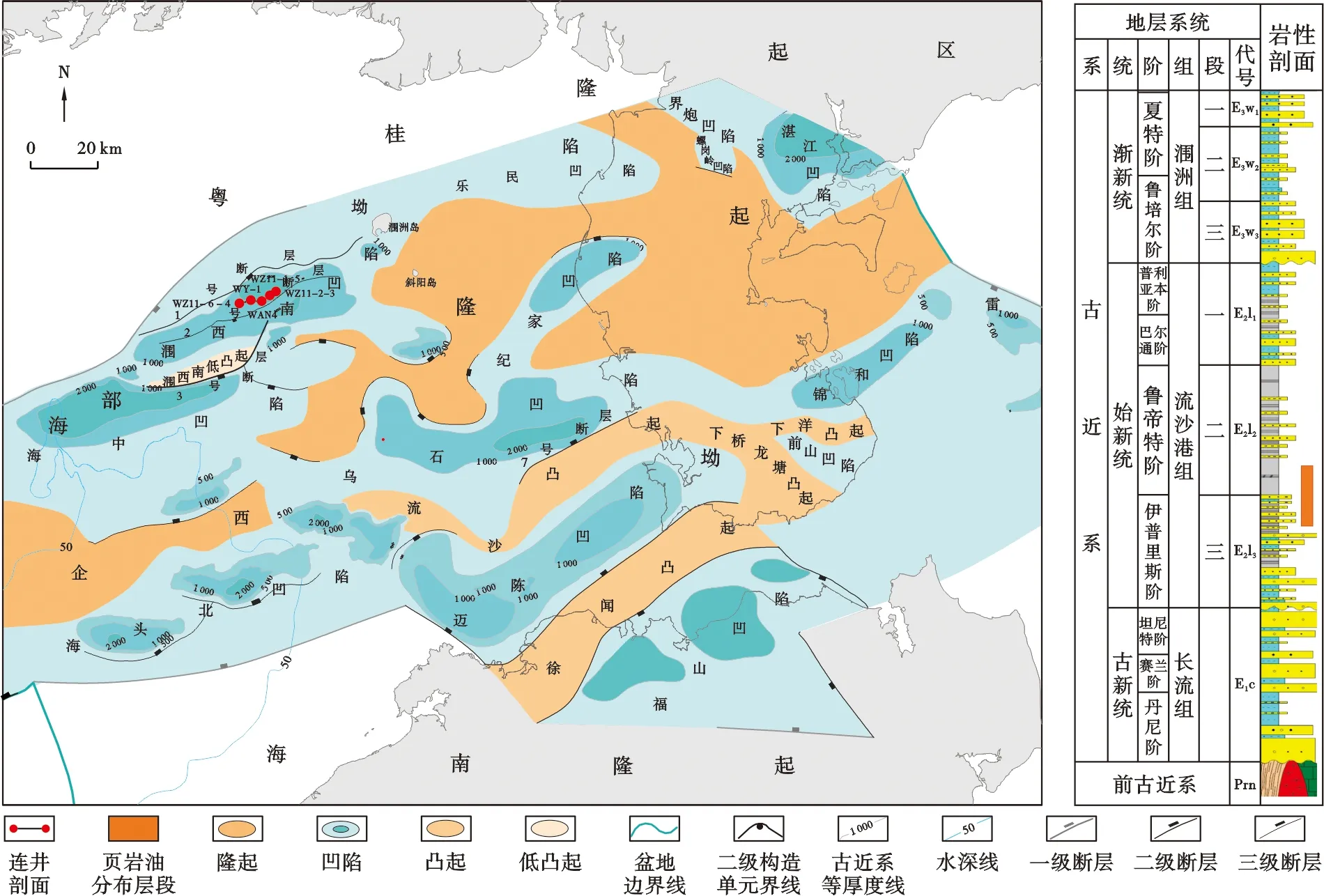

北部湾盆地位于中国南海北部湾海域,是中国近海重要的富油盆地之一。该盆地为新生代陆内裂谷盆地,处在华南板块的西南边缘,总面积约2.2×104km2,主要包括涠西南凹陷、乌石凹陷、迈陈凹陷、海中凹陷、福山凹陷等(图1)。盆地经历了古新世—始新世裂陷阶段、渐新世走滑弱伸展阶段和新近纪裂后热沉降阶段。盆地沉积序列与构造相对应,分别沉积了古新世长流组、始新统流沙港组、渐新统涠洲组以及中新统下洋组、角层组、灯楼角组(图1)。始新世中晚期强裂陷阶段,盆地断裂活动和湖盆快速扩张作用影响,湖盆进入全盛发育时期,水体变深,沉积范围扩大,在盆地内沉积了以半深湖—深湖环境为主的巨厚的流沙港组泥页岩及油页岩地层,也是本区主要烃源岩。

特别是流二段沉积时期,北部湾盆地古气候温暖潮湿,发育大型富营养淡水湖泊,藻类繁盛,同时湖盆深部热流体较活跃,地温梯度高,为有机质富集及油页岩发育提供有利的物质条件[7]。在盆地流二段底部及顶部发育两套稳定分布的油页岩层,尤以涠西南凹陷和乌石凹陷分布最为广泛。流二段油页岩主要分布于控凹断层下降盘凹陷沉降中心及周缘,其中涠西南凹陷油页岩主要分布于涠西南1号断裂下降盘与2号断裂周缘,面积大于1 000 km2;乌石凹陷油页岩主要分布于7号断裂下降盘及南部凹陷周缘。

图1 北部湾盆地构造分区及地层综合柱状图Fig.1 Structure outline and division of structural units map and the synthetic stratum historgram in Beibuwan Basin

2 涠西南凹陷油页岩沉积环境及分类

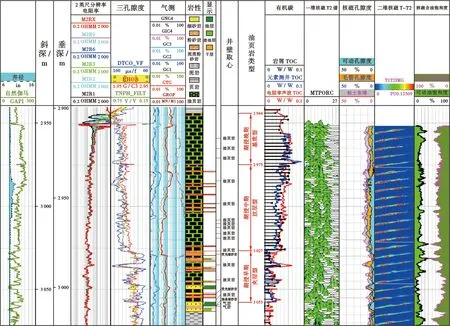

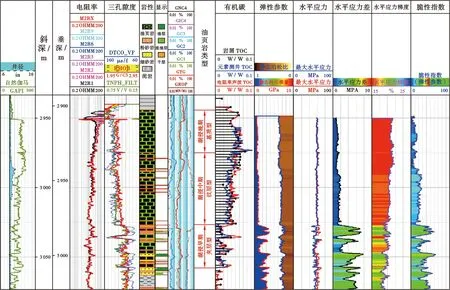

目前,北部湾盆地钻遇油页岩的探井(包括评价井)80多口,主要分布在涠西南凹陷和乌石凹陷,特别是涠西南凹陷。涠西南凹陷油页岩主要发育在流沙港组二段底部和顶部,地震剖面上表现为低频、连续、强反射特征,主体分布在A、B两个洼陷的沉降中心部位,埋深2 600~5 700 m,分布面积约1 000 km2。油页岩地层钻、测井特征整体表现为高气测、高电阻率、高声波时差、低密度的“三高、一低”特征。涠西南凹陷钻井油页岩段的气测全量Tg最高达7%,是相邻泥页岩的2~3倍;电阻率6~17 Ω·m,是泥页岩的4~5倍;声波时差120~140 μs/ft,比泥页岩低15%~17%,密度基本介于2.25~2.40 g/cm3。

2.1 沉积环境

湖相油页岩的发育根本上取决于盆地演化阶段,同时生物活动、古气候变迁和陆源碎屑供给也起着举足轻重的作用[8]。古近系流沙港组油页岩是北部湾盆地的主力烃源岩,前人从构造活动、有机地化指标及古生物等多个方面开展过较为详实的沉积环境分析[9-12]。研究表明北部湾盆地流沙港组油页岩主要发育在盆地裂谷期伸展鼎盛阶段,水体平静、沉积速率低,属欠补偿的半深水—深水沉积;有机碳(TOC)与硫(S)的比值0.01~1.6,平均0.29,指示较封闭水介质条件,属于偏还原环境[9];有机地球化学参数姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph)比值较低,主要分布在0.5~2.5,反映还原的微咸水—淡水沉积环境[12]。同时,涠西南凹陷油页岩中浮游藻类含量较高,指示其沉积时期湖盆具有较高的生物生产力水平,有利于有机质富集[10]。综上,北部湾盆地流沙港组油页岩主要发育在快速裂陷背景下的欠补偿半深水—深水环境,生物生产力水平较高,且缺氧还原的水体有利于有机质的保存。

2.2 油页岩分类

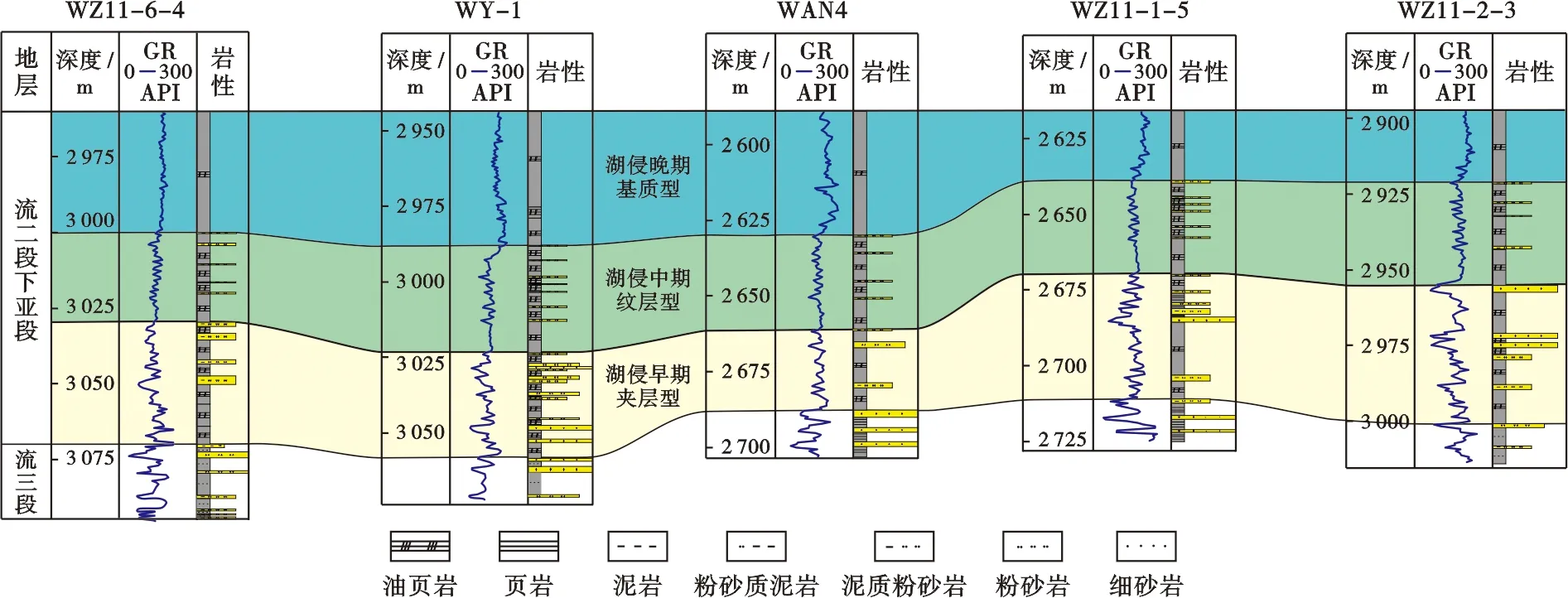

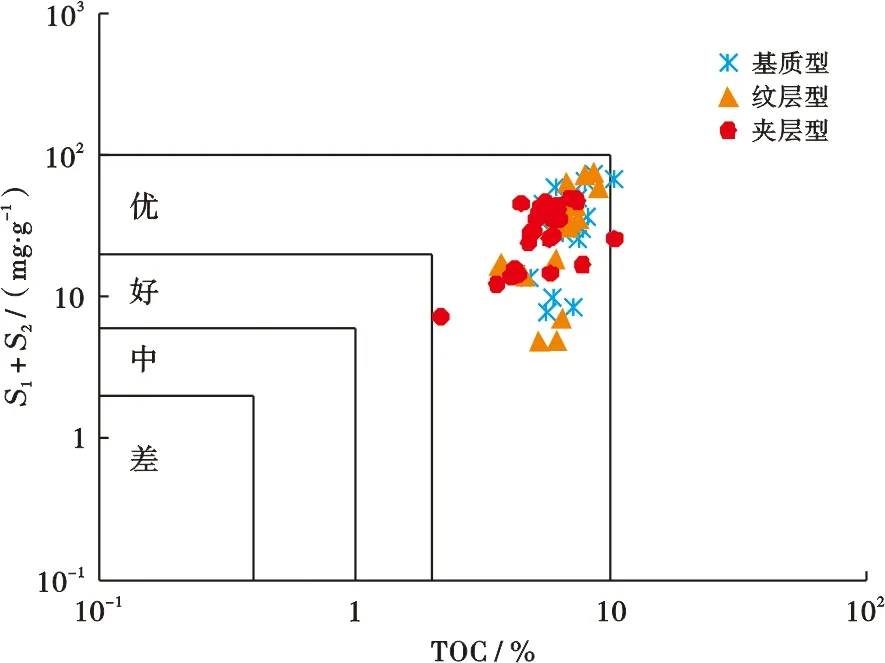

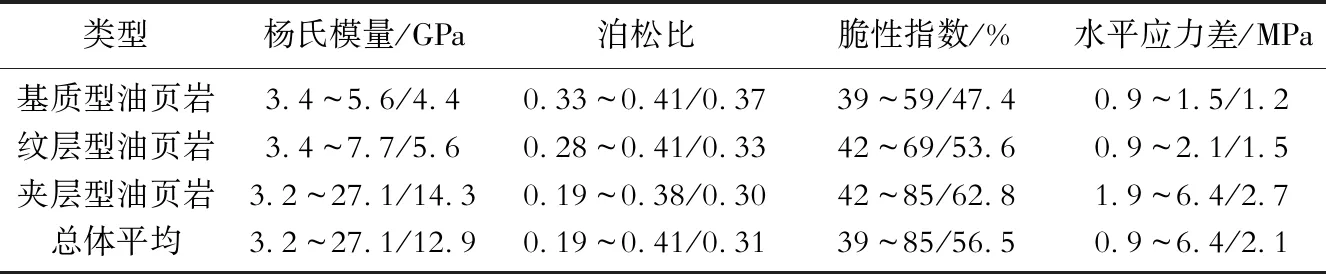

北部湾盆地流三段上亚段至流二段下亚段沉积水体整体为不断加深的湖侵过程。流二段下亚段作为油页岩发育的主要层段,不同湖侵阶段岩性组合特征有差异(图2),依据层序位置和岩性组合特征,北部湾盆地油页岩可划分为3类:湖侵早期发育夹层型油页岩、湖侵中期纹层型油页岩和湖侵晚期基质型油页岩(表1)。

湖侵早期夹层型油页岩,厚层灰褐色油页岩夹灰色薄层粉—细砂岩,油页岩累计厚度18~33 m,占比80%~95%,砂岩成分以石英为主,少量暗色矿物,分选较好(表1)。岩心精描及成像测井图像显示多期冲刷面、正粒序层理及沙纹层理,泥页岩水平层理及页理发育,反映半深湖—深湖相泥页岩与多期次浊流沉积。

湖侵中期纹层型油页岩,仍以厚层灰褐色油页岩为主,油页岩累计厚度27~36 m,占比95%~99%,薄层粉—细砂岩厚度和占比较早期显著降低,粒度变细,水平层理及页理发育(图2、表1)。

湖侵晚期基质型油页岩,油页岩累计厚度23~41 m,占比达99%以上,砂岩欠发育,仅局部见厚度小于0.005 m的粉砂—泥质粉砂岩条带,页理非常发育(图2、表1)。

图2 涠西南凹陷流沙港组油页岩储集层类型划分图Fig.2 Division diagram of oil shale reservoir types of Liushagang Formation in Weixinan sag

表1 涠西南凹陷油页岩分类及主要特征参数对比Table 1 Main characteristic parameters comparison of the 3 types shale in Weixinan sag

3 涠西南凹陷油页岩地质特征

3.1 生烃特征

1) 有机质丰度。

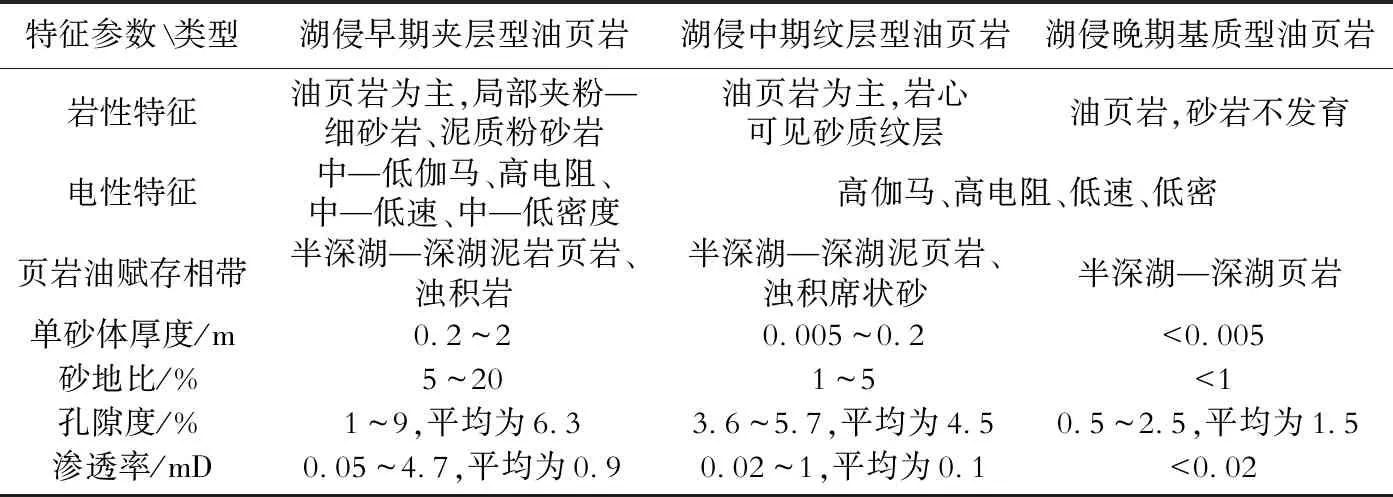

涠西南凹陷流沙港组二段下亚段3种类型油页岩均含有较高有机质丰度(图3)。其中,夹层型油页岩TOC普遍大于3%,平均可达5.62%;氯仿沥青“A”为0.008 7%~1.453 9%,平均为0.900 1%;S1+S2为7.22~49.14 mg/g,平均为30.87 mg/g;IH为354.13~915.47 mg/g(TOC),平均为600.16 mg/g(TOC)。纹层型油页岩有机质丰度略高于夹层型,TOC介于3.65%~8.95%,平均为6.47%;氯仿沥青“A”为0.020 4%~1.703 4%,平均为1.075 8%;S1+S2为4.88~75.66 mg/g,平均为35.52 mg/g;IH为267.16~889.81 mg/g(TOC),平均为524.03 mg/g(TOC)。基质型油页岩有机质丰度最高,TOC为4.25%~10.3%,平均为6.79%;氯仿沥青“A”为0.413 1%~1.531 3%,平均为0.848 5%;S1+S2为7.81~72.97 mg/g,平均为35.46 mg/g;IH为337.8~893.7 mg/g(TOC),平均为620.46 mg/g(TOC)。

图3 涠西南凹陷流沙港组二段油页岩TOC与S1+S2分布特征Fig.3 Crossplot of TOC and S1+S2 of source rocks from the second member of Liushagang formation in Weixinan sag

2) 有机质类型。

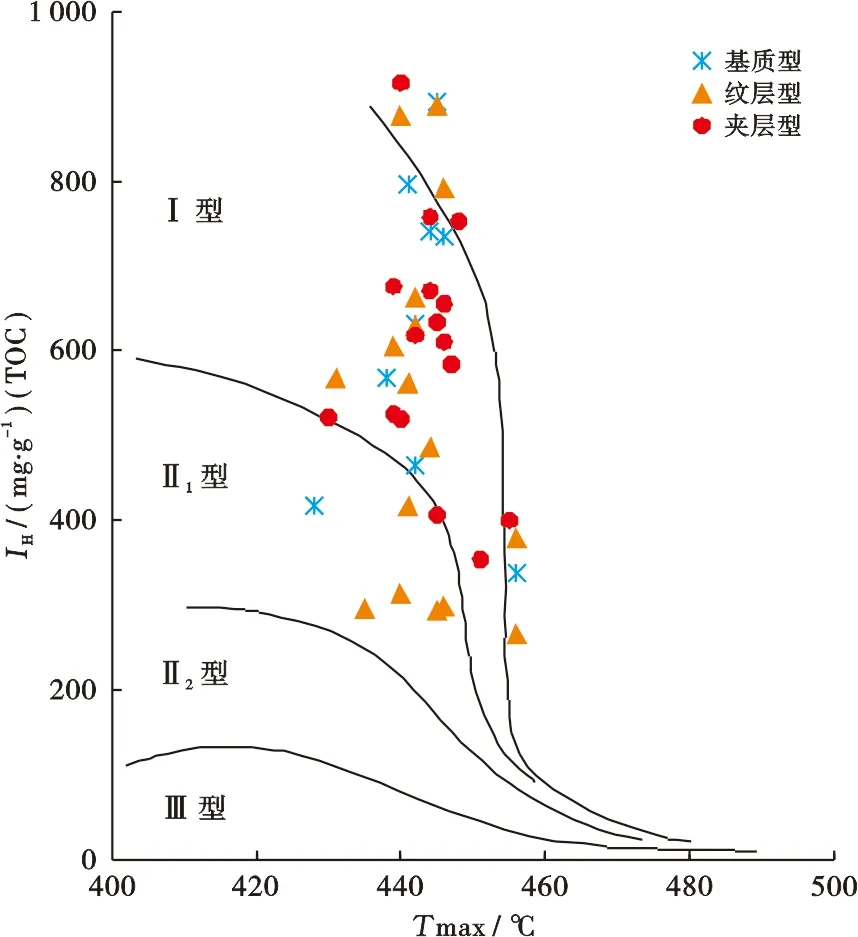

干酪根镜鉴结果显示,涠西南凹陷流沙港组3种类型油页岩均以腐泥组和镜质组为主,这两种组分平均含量占60%以上,最高可达96%;而陆源高等植物碎屑成分含量极少,壳质组和惰质组平均含量不到30%。镜下观察显示,夹层型、纹层型和基质型油页岩内均有大量非海相沟鞭藻、葡萄藻、光面球藻、粒面球藻及绿藻等藻类化石。除此之外,烃源岩饱和烃生物标志化合物中还检测到一定量C30-4甲基甾烷,且基本不含“W、T”等树脂化合物[12],指示其生烃母质主要为低等水生生物,生油潜力大。根据岩石热解最大峰温(Tmax)与IH关系图版,夹层型和纹层型油页岩有机质类型主要为Ⅰ—Ⅱ1型,基质型油页岩有机质类型主要为Ⅰ型,均具有良好生油能力(图4)。

3) 有机质成熟度。

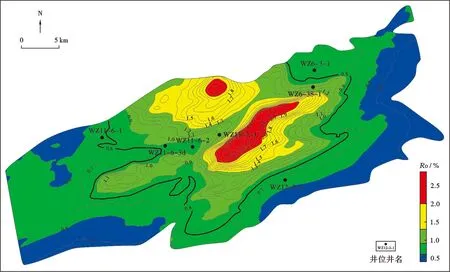

根据实测镜质体反射率测定数据和盆地模拟结果,明确涠西南凹陷流沙港组不同岩相类型油页岩主要处于成熟演化阶段。单点埋藏史分析与生烃史模拟结果表明,流沙港组油页岩在2 400 m左右进入生烃门限,Ro为0.6%。据此门限深度,现今凹陷主体部位流沙港组油页岩仍处于生油窗范围内。其中,Ro大于0.8%是页岩油勘探的较有利范围,流沙港组二段下亚段油页岩段中间面Ro大于0.8%的面积可达540 km2,约占烃源岩分布总面积的50%以上(图5)。综合分析认为,涠西南凹陷流沙港组油页岩热演化程度适中,现今仍以生油为主。

图4 涠西南凹陷流沙港组二段油页岩有机质类型划分图版Fig.4 Distinction charts of organic matter types of oil shales from the second member of Liushagang formation in Weixinan sag

3.2 储集特征

1) 矿物组成。

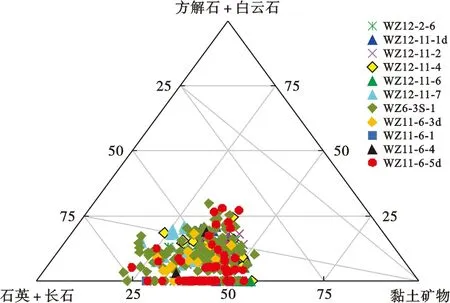

通过岩石薄片观察、扫描电镜分析及全岩X射线衍射分析等,涠西南凹陷流沙港组二段下亚段油页岩层系矿物组分整体呈“矿物类型复杂、脆性矿物含量高”的特征,特别是长英质脆性矿物含量较多,油页岩段地层可压性较好。油页岩段岩石矿物组分以石英、长石等长英质矿物为主,长英质矿物含量30%~75%,平均52%(图6 );其次是黏土矿物,其含量为25%~53%,平均41%;方解石、白云石等碳酸盐矿物含量相对偏低,平均为9%;其他矿物,如黄铁矿、菱铁矿、硬石膏等的平均含量为1%~4%。黏土矿物中伊利石含量高,占黏土矿物的39%~75%,平均55%;高岭石和伊蒙混层含量相当,平均含量分别为15%和16%;绿泥石含量偏低,平均6%。

图5 涠西南凹陷流二段下亚段油页岩段中间面现今Ro平面分布Fig.5 Intermediate surface’s Ro of oil shale from the second member of Liushagang Formation in Weixinan sag

图6 涠西南凹陷油页岩矿物组成分布三端元图Fig.6 Three-terminal element diagram of shale mineral composition and distribution in Weixinan sag

2) 储集特征。

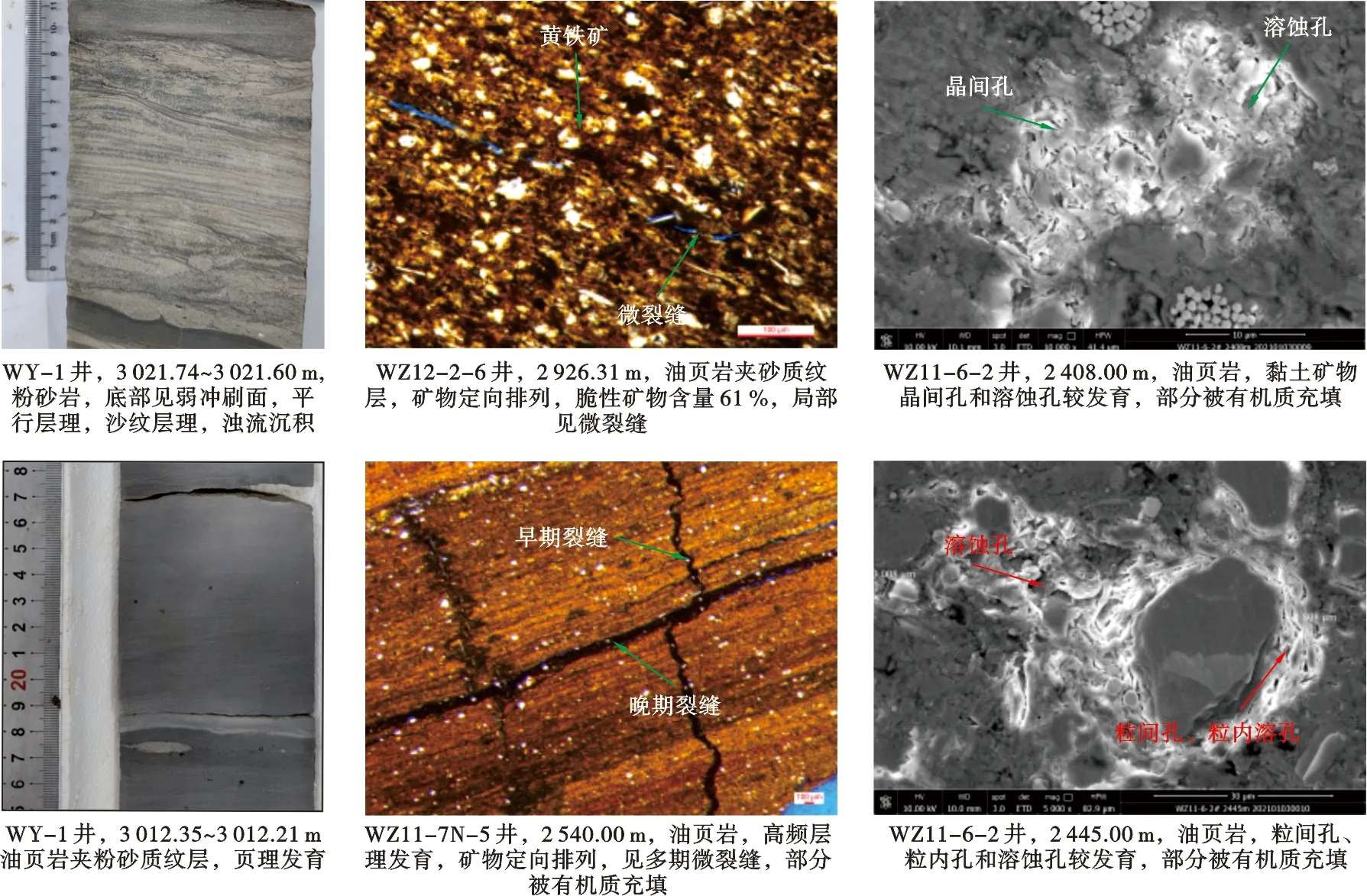

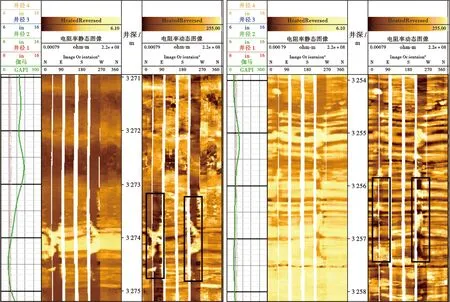

通过岩心、岩石薄片和扫描电镜等资料的观察分析,北部湾盆地油页岩发育多且小的微孔隙和裂缝,是页岩油的主要储集空间。孔隙类型主要为粒间孔、晶间孔、溶蚀孔等,其孔径大小一般在几微米到几十纳米,以几百纳米级孔为主(图7)。同时,在油页岩岩心样品中可见平行或垂直于页理面的多期微裂缝,裂缝一般较平直,是页岩油的储集空间类型之一,也是页岩油的重要渗流通道。

涠西南凹陷流二段下亚段3种类型油页岩由于岩性组合的差异,储集特征及性能也有所差异(表1)。湖侵早期夹层型油页岩,岩性以油页岩为主,局部夹粉-细砂岩和泥质粉砂岩,砂地比5%~20%,单砂层厚度0.2~2 m,孔隙度4%~9%、平均6.3%,透率0.05~4.7 mD、平均0.9 mD。湖侵中期纹层型油页岩,岩性构成为厚层油页岩夹砂质纹层,砂地比1%~5%,单砂体厚度0.005~0.2 m,以纳米级粒间孔、晶间孔和溶蚀孔为主,孔隙度3.6%~5.7%、平均4.5%,渗透率0.02~1 mD、平均0.1 mD。湖侵晚期基质型油页岩,以油页岩为主,纹层状粉砂岩不发育,单砂体厚度一般小于0.005 m,孔隙类型与纹层型油页岩相似,物性相对最差。综合分析认为,夹层型和纹层型油页岩具有较好的储集空间类型和物性,基质型油页岩储集性能最差。

3.3 油气可动性

油气可动性是油页岩产出能力甜点评价的基础参数,基于核磁测井及常规测井资料分析,涠西南凹陷3种不同类型油页岩可动孔隙度及可动油饱和度存在一定差异。湖侵早期夹层型和湖侵中期纹层型油页岩具有较好的储集条件,核磁测井资料计算的可动孔隙度及含油饱和度较高。湖侵早期夹层型油页岩核磁可动孔隙度为1.05%~9.6%、平均4.8%,可动油饱和度为2.4%~41.5%、平均20.4%;湖侵中期纹层型油页岩核磁可动孔隙度为0.5%~9.3%、平均5.5%,可动油饱和度为7.16%~39.2%、平均18.7%;湖侵晚期基质型油页岩可动孔隙度为1.5%~6.1%、平均3.2%,可动油饱和度为4.4%~37.4%、平均18.5%,原油可动性略差(图8)。

图7 涠西南凹陷页岩油储集层岩心及显微照片Fig.7 Core and photomicrograph of shale oil reservoir in Weixinan sag

3.4 储层可压性

涠西南凹陷流二段下亚段油页岩富含有机质,层理面发育,由于矿物组成、有机质含量及热演化程度、沉积结构等差异,不同类型油页岩段岩石力学特性有一定变化(图9),对于后续压裂改造会产生影响。岩石力学参数评价是井壁稳定性分析和可压性评价的基础。

1) 岩石力学参数。

基于常规密度测井及阵列声波测井资料计算岩石弹性参数,主要包括杨氏模量、泊松比等。依据岩石三轴应力实验进行动静态参数同步测试,得到动静态弹性参数之间的关系,将测井计算的动态杨氏模量和动态泊松比转换为静态杨氏模量和静态泊松比,用于指导后续储层工程品质评价。基质型油页岩段,泊松比为0.29~0.39、杨氏模量为3.37~7.32 GPa;夹层—纹层型油页岩,泊松比为0.20~0.35、杨氏模量为6.0~25.8 GPa。从评价结果看,自下而上,从夹层型、纹层型到基质型油页岩,随着有机质和泥质含量增加,杨氏模量降低,泊松比略增大,可压性有所降低,即夹层型可压性最优,纹层型次之(图9)。

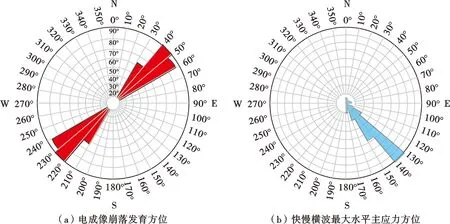

2) 地应力大小与方向。

准确描述地应力的应力状态是石油工程岩石力学分析中的关键一步,可应用于井壁稳定性分析和水力压裂设计,主要描述参数包括最大、最小水平主应力的大小及应力方向等。考虑到本区油页岩段裂缝不发育,但层理面比较发育的特点,采用适用于TIV 介质(横向各向同性介质)的水平地应力计算模型。计算结果,油页岩段最小水平主应力为49.5~64.0 MPa、平均58 MPa,最大水平主应力在52~70 MPa、平均61.5 MPa。其中,湖侵早期夹层型油页岩水平应力差平均在4.5 MPa左右,湖侵中期纹层型—湖侵晚期基质型油页岩水平应力差平均在1.5 MPa左右。结合电成像测井资料,明确区域现今最大水平主应力方向基本为NW—SE方向。综合测量井段内声波各向异性特征较弱,但整体较快,横波方位为较稳定的NW—SE向(130°~140°),这与成像资料反映的地应力方向基本一致(图10、11)。从本区不同类型页岩油地应力特征看,整体水平应力差比较小,有利于压裂改造。

图8 WY-1井流二段下亚段油页岩段核磁测井油气可动性评价结果Fig.8 Mobility results of NMR logging in the oil shale of the lower sequence of the second member of the Liushagang Formation in Well WY-1

图9 WY-1井流二段下亚段油页岩段岩石力学参数测井评价结果Fig.9 Logging evaluation results of rock mechanics parameters in the oil shale of the lower sequence of the second member of the Liushagang Formation in Well WY-1

3) 脆性指数评价。

脆性指数表征储层的可压性程度,脆性指数越高,岩石的可压性越强,越易形成裂缝网络。涠西南凹陷流二段主力油页岩段脆性矿物含量一般大于50%,黏土矿物含量一般小于30%,依据中国湖相页岩油选区评价标准[13],涠西南凹陷流二段油页岩脆性指标较好,具有十分有利的可压裂性。纵向上随岩性组合变化,涠西南凹陷流二段油页岩段脆性也发生一定变化。湖侵早期—中期的夹层—纹层型油页岩,砂地比1%~20%,单砂层厚度0.005~4 m,脆性矿物一般大于50%,脆性指数比较大;湖侵晚期基质型油页岩,脆性矿物占比略减小,脆性指数有所降低(表2)。

图10 WY-1井流二段油页岩段电成像井壁崩落解释成果图Fig.10 Borehole breakout in Well WY-1 oil shale by electric imaging logging

图11 基于电成像及快慢横波资料的WY-1井油页岩段主应力方位分布图Fig.11 Azimuth distribution map of main stress in oil shale section of Well WY-1 based on electric imaging and fast and slow shear wave data

表2 WY-1井油页岩段脆性指数测井评价Table 2 Brittleness index logging evaluation of oil shale in Well WY-1

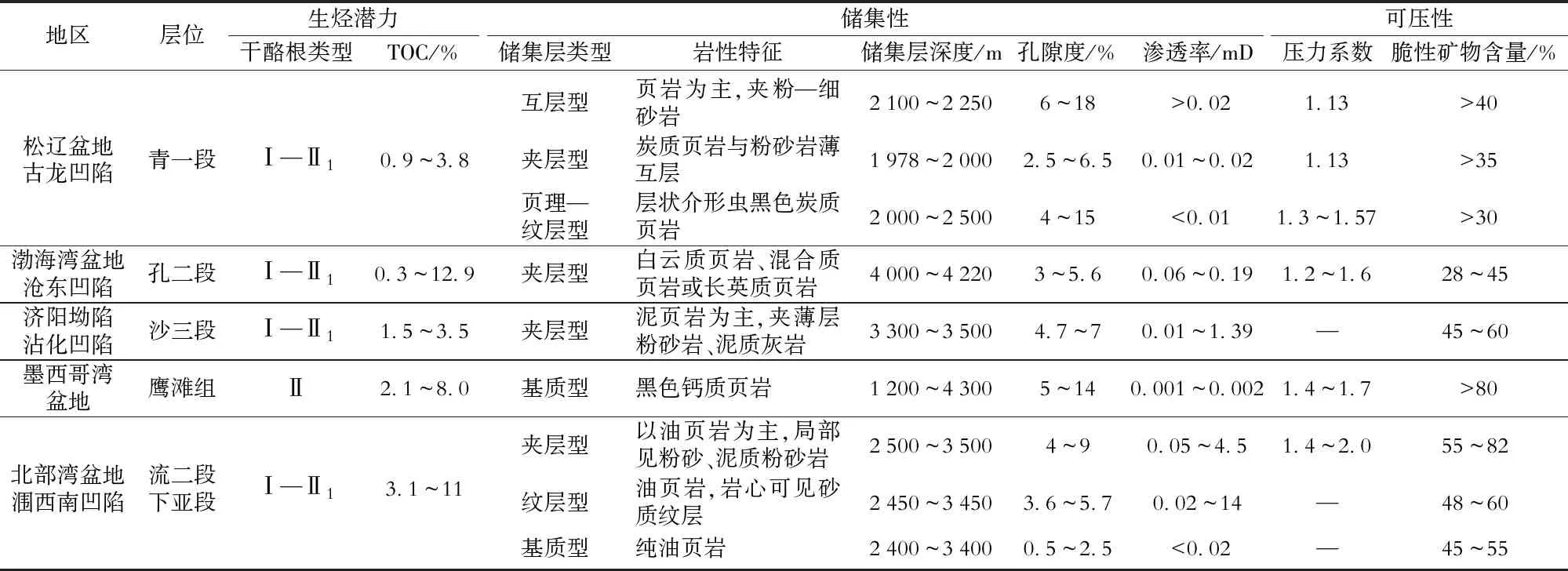

3.5 与国内外页岩油关键地质要素对比

不同于北美海相页岩层系厚度大、地层稳定、连续性好、易于开采的特点,国内页岩油产区主要以陆相湖盆为主,总体上页岩油储集层横向非均质性强,在含油性、储集物性与可压性等方面具有较强的差异性[13-17]。与国内外主要页岩油产区关键地质参数对比认为,涠西南凹陷流沙港组二段下亚段油页岩生油能力、储集性、可压性均比较好,预测具有较好的勘探前景。

在生油能力方面,涠西南流沙港组油页岩与国内主要页岩油产区主力烃源岩相比,干酪根类型均为Ⅰ—Ⅱ1型,均属于优质生油岩。但涠西南油页岩有机质丰度表现更好,TOC普遍大于3%,最高可达11%(表3)。

在储集性方面,与同样形成于淡水湖盆的松辽盆地古龙油页岩具有相似性,岩性基本为页岩、油页岩夹薄层泥质粉砂岩、粉—细砂岩,但涠西南油页岩具有更优的物性条件,特别是夹层型油页岩孔隙度达2.5%~9.7%。

在可压性方面,涠西南凹陷油页岩相对渤海湾盆地的灰质、白云质页岩或北美的黑色钙质页岩,脆性矿物含量较低,但相比已经获得突破的松辽盆地古龙油页岩脆性矿物含量更高,流二段夹层型油页岩脆性矿物含量基本都大于50%,最高可达82%。压力系数的高低直接决定了地层压裂后地层能量对页岩油的产量贡献,涠西南凹陷流二段油页岩地层孔隙压力系数比国内外页岩油产区都要大,最小为1.4,最高可达2.0(表3)。

表3 涠西南凹陷与国内外典型盆地页岩油关键地质要素特征对比Table 3 Comparison of key parameter characteristics of shale oil in Weixinan sag and other basins at home and abroad

4 涠西南凹陷页岩油资源潜力与勘探对策

4.1 页岩油资源潜力

勘探实践表明,北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组(油)页岩广泛发育,具有厚度大(平均223 m)、分布面积广、生烃品质好、成熟度适中、脆性矿物含量高等特点,具备页岩油规模发育的地质条件。

目前国内外常用的页岩油资源评价方法包括动态法和静态法。动态法主要根据页岩油在开发过程中的动态资料,通过数学模型定量计算资源量,可细分为曲线递减法、单井(动态)储量估算法、数值模拟法等,该类方法主要适用于勘探开发程度较高、资料较丰富的地区。静态法主要应用页岩的静态参数计算其资源量,主要包括:成因法、类比法和统计法等[18],其中成因法是最常用方法之一,低—高勘探程度的地区均适用。鉴于目前北部湾盆地涠西南凹陷页岩油勘探刚刚起步,本次主要采用成因法中的热解S1法对涠西南凹陷页岩油地质资源量进行了预测,该方法主要参数包括(油)页岩的面积、有效厚度、密度和含油量。在地质资源预测基础上,再用地质资源量乘以可动油比例,获得页岩油的可动资源量。

受沉积相分布、储集空间类型、埋藏深度、含油量及可动性等因素控制,不同类型油页岩资源评价关键参数取值存在差别。夹层型页岩油藏主要分布于半深湖—深湖相及浊积砂沉积区,甜点区分布范围较小,烃源岩生成的烃类通常以游离态就近聚集在薄层细粒砂岩粒间孔、晶间孔等微米—纳米孔隙中,导致这些夹在富有机质泥页岩中的细粒砂质岩类含油性通常较好。夹层型油页岩S1含量一般大于7 mg/g,最高可达9 mg/g;烃源岩埋藏深度大,成熟度高(Ro一般为1.1%~1.3%),原油可动性较好(可动比例一般为25%~30%)。纹层型页岩油主要分布在半深湖—深湖相及浊积砂席状砂沉积区,甜点区分布范围中等,烃源岩生成的烃类除了以游离态就近聚集在薄层细粒砂岩粒间孔、晶间孔等微米—纳米孔隙中,还可赋存在油页岩层理缝、构造缝等微裂缝中。纹层型油页岩含油性中等,S1含量一般为5~7 mg/g ;烃源岩埋藏深度中等,成熟度较高(Ro为0.9%~1.1%),原油可动性中等(可动比例为23%~25%)。基质型页岩油藏主要分布于洼中隆起带、洼陷带的半深湖-深湖相泥页岩沉积区,油页岩沉积厚度大、分布面积广,但微孔隙、微裂缝不发育,含油性较差。基质型油页岩的S1含量一般介于3~5 mg/g;烃源岩埋藏较浅,有机质成熟度较低(Ro一般为0.7%~0.9%),烃类多以吸附态赋存于干酪根中或者黏土矿物中,可动性差(可动比例一般为20%~23%)。

成因法预测结果,北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组二段页岩油可动资源量超8×108t。其中,中—上亚段以泥页岩为主,页岩油可动资源量4.4×108t,下亚段岩性以油页岩为主,页岩油可动资源量3.6×108t,但下亚段油页岩含油率更高,为勘探首选层段。其中,流二段下亚段夹层型页岩油可动资源量1.7×108t、纹层型为1.1×108t、基质型为0.8×108t。夹层型、纹层型页岩油可动资源量占比约80%,具有更好的勘探前景。

4.2 页岩油勘探对策

针对不同类型油页岩生油能力、储集性、可动性及可压性等特征的差异,有必要采取有差异的勘探策略。对于夹层型页岩油,其主要在富有机质油页岩夹的多层薄砂岩“甜点段”形式富集,具有较高的有机质丰度、较大的可动油含量、脆性指数高及可压性强等特点,是当前北部湾盆地页岩油勘探突破的首选类型;纹层型页岩油主要在纹层状富有机质油页岩内微孔隙、微裂缝内滞留聚集,偶见薄层砂岩“甜点段”,整体上有机质丰度高、可动孔隙度较大、可动油含量高、脆性矿物含量较高,是北部湾盆地页岩油勘探拓展的重要类型;基质型页岩油主要在厚层纯油页岩的微孔、微裂缝内滞留聚集,有机质丰度最高,但可动孔隙度和脆性矿物含量中等,原油可动性一般,压裂造缝难度也较大,需依托技术进步才能有效开发。另外,流三段上亚段顶部发育的富有机质泥页岩与薄层泥质粉砂岩、细砂岩等“甜点段”频繁互层,源储配置也较佳,属于广义页岩油勘探的领域,可与流二段下亚段页岩油统筹兼顾勘探开发。

5 结论

1) 北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组二段是油页岩主要发育层段,依据层序位置和岩性组合特征将沙港组二段下亚段油页岩划分为3类:湖侵早期夹层型、湖侵中期纹层型和湖侵晚期基质型。

2) 在生烃能力方面,涠西南凹陷流沙港组二段下亚段3类油页岩干酪根类型均为Ⅰ—Ⅱ1型,均含有较高有机质丰度,具有优质生油能力。在储集性和油气可动性方面,湖侵早期夹层型油页岩存在薄砂层甜点,局部可动孔隙度和含油饱和度最高;湖侵中期纹层型油页岩平均可动孔隙度最高,整体具有较好的油气可动性;湖侵晚期基质型油页岩,可动性略差。在储层改造性方面,湖侵早—中期夹层和纹层型,脆性矿物含量高,应力差小,易于压裂改造;湖侵晚期脆性指数偏低,可压性相对较差。

3) 成因法资源量预测结果,涠西南凹陷页岩油可动资源量约8亿吨,其中流沙港组二段下亚段页岩油资源量约3.6亿吨,夹层型和纹层型页岩油约占80%,且生油能力、储集性、可动性及可压性等特征较好,具有很好的页岩油勘探前景。