旅游业发展对中西部地区劳动力回流意愿的影响

郭玫彤 张含宇

一、引言

近年来,劳动力流动和区域协调发展受到极大的关注。自2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》正式发布以来,中国的新型城镇化战略不断推进。其中劳动力是影响地区经济社会发展的关键要素,其数量与质量既是实现人口和区域协调发展的关键因素,也是国家推进多重战略与促进中西部地区发展的必然要求。然而自改革开放以来,中西部地区的劳动力大量外流,该现象严重阻碍了区域发展和社会进步。相关数据显示,劳动年龄人口占比最低的10个省份分别是贵州、山东、湖南、河南、安徽、新疆、四川、重庆、西藏和广西。除了山东外,主要是中西部地区省份(1)来源:第一财经2020年12月08日http://www.itangjiu.com/news/20201208/51627.html.。青壮年劳动力流失率方面,贵州、河南、安徽和广西流失率最高,2015年分别流失了29%、21%、20%和20%,这些地区同时存在严重的留守危机(2)来源:转载自财经杂志2019年02月09日https://mp.weixin.qq.com/s/s7_4Cbjwe6dWev-bWITYGw.。但是近年来,劳动力选择回流返乡的趋势日渐明显,正在对中国不同区域之间的发展关系和格局产生影响。相比于外来劳动力的流入,本地外出劳动力的回流一方面有利于劳动力回归家庭,缓解“留守儿童”和“空巢老人”等问题,改善家庭整体的福祉;另一方面能够利用家庭禀赋和社会资本等优势创造更大的投资回报,且相对而言更愿意为家乡建设而出力。那么,引导和促进劳动力的回流,就需要通过对劳动力回流意愿的研究,进一步分析和把握影响回流意愿的逻辑。

“劳动力回流”指的是外出务工人员回乡生活和工作,“劳动力回流意愿”指目前外出务工但尚未返乡的人员的意愿。但影响实际回流与回流意愿的因素是相同的,增强外出劳动力的回流意愿是引导劳动力实际回流的重要前提,而劳动力的实际回流也是回流意愿的最终体现。外出劳动力的回流受两种作用力影响:流入地的推力和流出地的拉力。相应的,劳动力的回流意愿也会在此类作用下产生。过去,劳动力更多时候是受到城市压力(白南生、何宇鹏,2002;任远、施闻,2017;厉伟等,2020)和户籍限制(张吉鹏等,2020;吴贾、张俊森,2020)所带来的推力,以及个人和家庭(王利伟等,2014;王子成,2013)等因素所产生影响而导致的被动回流,但是被动回流的劳动力普遍面临着失业、就业不稳定以及退回传统农耕等问题(白南生、何宇鹏,2002);如今的劳动力回流倾向于受到流出地经济发展和就业机会增加(汪三贵等,2010)的拉力而主动回流,主动回流的劳动力具有一定的目的性和方向性,其通过家乡经济和特定产业的发展寻求到生存和发展的机遇,从事较为高效的工作并获得较为可观的收益,满足自身需求的同时也为家乡带来活力。如何充分利用流出地的积极因素提高劳动力的回流意愿,促进城乡建设所需要的劳动力“主动回流”成为当今社会发展的重要议题。因此了解和把握劳动力回流意愿的特征差异及逻辑关系,有利于为中西部地区的协调发展提供经验,并对巩固脱贫攻坚成果,进一步推动区域协调发展等战略的实施具有重要的现实意义。

其中旅游业的发展对部分较为不发达地区的影响越来越受到关注。近年来,作为服务业主导部门的旅游业在其自身产业链的纵向延伸和在与其他产业的横向关联上为地区经济增长和城乡转型升级注入活力。相关数据显示,旅游消费对住宿业、民航和铁路客运业、文娱业和餐饮业的贡献率分别超过90%、80%、50%和40%(3)来源:中国青年报http://www.cyol.net/zqb/content/2009-11/06/content_2922576.htm.。目前旅游业在我国的发展极为迅速,休闲旅游已经成为国人生活中不可或缺的一部分。根据相关统计,2019年旅游总收入达6.63万亿元,中国居民旅游支出在消费总支出中比重升至21.9%(4)来源:艾媒数据中心https://www.iimedia.cn/c1061/71582.html.。此外,疫情促使旅游需求呈现从国际向国内的显性“内”化趋势,且中西部地区因其独特的自然生态、地广人稀的空间格局、独具特色的内陆文化,既满足了大众游客的安全需求,也满足了阅历渐丰的游客对自由、私密以及独特体验的向往,受到游客青睐(5)来源:《向内而生:中国旅行服务业发展报告2021》在京发布http://www.ctaweb.org.cn/cta/gzdt/202111/f02886941fc2414699e5ec1649cb6366.shtml.。而且近些年来,中西部区域的国内旅游接待人数增长速度更快(下降速度更慢),与东部区域的差距不断缩小。2020年东部、中部和西部的国内旅游接待人数分别为32.18亿人次、30.35亿人次和32.14亿人次,预计中部和西部区域的国内旅游接待人数将超过东部区域(6)来源:《中国国内旅游发展年度报告2021》发布——“十四五”开局,国内旅游迈进高质量发展新阶段https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714035058988948225&wfr=spider&for=pc.。

回到家乡是否能满足其生存和生活的需求直接影响劳动力的回流意愿。增强回流意愿的方式莫过于提供维持个人及家庭美好生活所需的就业待遇及生活环境。旅游业作为一种劳动密集型产业,能提供多种类型的就业岗位,且相比于传统制造业及工业,旅游业在其产业链延伸及降低能耗上具有一定的优势。在新型城镇化和经济消费结构升级的背景下,产业融合升级和社会文化发展逐渐成为地区发展的动力机制。旅游业能够通过引导城镇化的建设,推动经济和文化的发展(周少雄,2002;葛敬炳等,2009;翁钢民等,2021),从而改善人居环境,提高劳动力的回流意愿。

鉴于此,本文首先基于推拉理论分析中西部地区旅游业发展对劳动力回流意愿的影响机理,形成逻辑框架。其次根据国家卫健委2017年的流动人口动态监测数据(China migrants dynamic survey,简称 CMDS)对微观个体劳动力的回流意愿进行识别,并将微观数据与城市旅游业等宏观经济数据进行匹配,构建实证模型,从微观个体层面考察旅游业发展对于劳动力回流意愿的影响。

本文的贡献主要体现在以下几个方面:一是将城市宏观数据与个体微观数据进行匹配,同时控制城市、个体和家庭层面的影响,对劳动力回流意愿进行实证研究;二是进一步探究旅游业发展对劳动力回流意愿的影响机制以及所受到的调节作用;三是进一步考察个体和区域之间的异质性,为地方政府制定政策提供参考。

二、文献综述

(一)劳动力回流

在理论研究方面,回流问题作为劳动力人口迁移流动的一部分,其理论主要来自迁移理论。20世纪60年代,美国学者Lee(1966)提出了系统的人口迁移理论——“推拉理论”,将人口的迁移因素划分为“推力”和“拉力”两个部分,并进一步认为迁移受到流出地、流入地、迁移障碍和个人因素等四个方面的影响。“新古典经济理论”将流动的原因解释为追求个人利益最大化,倾向于将回流的劳动力视为“失败者”(Constant and Massey,2002)。美国经济学家Lewis(1954)基于发展中国家劳动力迁移的城乡二元经济模型,认为城乡收入差距是影响流动的核心因素。相对于传统农业部门,现代工业部门较高的工资收益吸引大量劳动力不断向城市中心地区转移,但由于受到中国部分制度的局限,这部分外出劳动力难以在城市地区沉淀下来,面临着回流和被回流的局面(康姣姣等,2021)。“新迁移经济理论”将决策个体转向家庭,从家庭收入风险最小化的角度上分析劳动力的流动。通过流动,家庭中的成员被安排在农业生产以外的城市部门,以收入组合多样化在一定程度上分散家庭的收入风险(石智雷,2013)。当外出劳动力的资本积累达到家庭期望后,劳动力最终会回流,因此该理论将劳动力的回流视作一种“成功者”的行为(Constant and Massey,2002)。“新古典经济理论”和“新迁移经济理论”虽然都是从经济决策角度对问题进行研究,但是二者的差异在于,前者是以“失败者”定义的个人决策,后者则更倾向于以“成功者”定义的家庭决策。除了对“成功者”与“失败者”的辨析之外,“结构主义理论”将回流的原因归结为结构和制度的限制阻碍了流动人口获取资源,从而导致劳动力被动回流(Chen and Wang,2015),此外也还有“生命周期理论”和“社会网络理论”等理论从不同的角度对回流进行深入的分析。但是多数理论侧重于个体的分析,而缺乏对宏观经济因素的解释,因此需要将劳动力的迁移回流与国家区域经济的长远发展有机结合起来。相比之下,“推拉理论”较为基础且全面地概括了劳动力流动的微观和宏观因素,更适合分析流出地旅游业发展对劳动力回流意愿的影响。

在实证研究方面,国外学者对回流的研究多集中于跨国领域,从个人、家庭和社会制度等多方面对劳动力的迁移回流进行分析(Gmelch,1980;Stark,2003;Masferrer and Roberts,2012)。国内对回流问题的研究出现于20世纪末,李红卫(1990)指出,由于城乡非农产业吸纳劳动力的能力萎缩,国内已经出现一股劳动力回流的浪潮。从微观层面上看,劳动力回流是个人和家庭根据自身的特征所做的选择。王利伟等(2014)和王子成、赵忠(2013)的研究指出,因年老难以负担务工压力,年龄越大回流的可能性越高。另有研究指出,人力资本要素对劳动力回流的影响存在积极和消极两方面的影响(Zhao,1999;侯风云、张凤兵,2007;李楠,2010;牛建林,2015)。同时,家庭的羁绊和家庭禀赋在影响劳动力的回流决策方面也发挥重要作用(石智雷、杨云彦,2012;任远、施闻,2017)。康姣姣等(2021)的研究发现,受非农就业不稳定和期望与家人团聚的影响,越来越多的外出劳动力选择回流,其中西部外出劳动力回流率最高。此外,就社会关系而言,流出地的良好社会网络则有利于回流者回乡创业(汪三贵,2010)。从宏观层面上看,回流的主要原因在于流入地的就业困难,收入低和缺乏社会保障,以及流入地的户籍和教育等方面的制度限制(白南生、何宇鹏,2002;任远等,2017;张吉鹏等,2020;吴贾、张俊森,2020)。我国流动人口相比于本地人口在许多方面受到一定的限制,缺少社会保障、工作不稳定、岗位和收入受到一定歧视、缺少住房条件等这些因素均会减弱流动人口融入本地的程度,让流动人口产生“外来人”的身份感知,没有本地人身份认知使得他们未来返回老家的可能性也较大(孙文凯等,2019)。同时,流出地的经济发展、就业机会的增加和基础设施的完善等不仅为劳动力带来更多生存发展的机会,也带来更好的生活体验,是拉动劳动力回流(汪三贵等,2010;赵磊,2015)的重要力量。

有关中西部地区劳动力的回流的研究主要集中在产业与劳动力的“双转移”上。经过三十年劳动力外流,中西部地区出现不同程度的劳动力空心化现象,金融危机爆发后,东部沿海经济发展受到制约,加速了部分产业往中西部地区转移的步伐,并伴随着中西部地区户籍劳动力的回流(陈浩、郭力,2012)。随着中西部地区产业得到大力发展,其对劳动力的吸引力也逐渐增强,外流劳动力的回流意愿也有所提高。劳动力的回流不仅能够增加中西部地区的劳动力供给,而且能够提供大量具有一定人力资本的劳动力,为中西部地区发展提供必要的人力资源支撑(傅允生,2013)。林李月等(2020)学者进一步指出,要落实西部大开发和中部地区崛起等国家战略,提升中西部地区对人才和优质劳动力的吸引力,同时扩大产业承接力度、创造更多的就业机会,以提高外出流动人口主动回流创业或就业的积极性和可持续性。

(二)旅游业发展影响研究

对于旅游业发展的影响,已有学者主要从旅游的经济、社会和环境影响三方面进行研究(王子新等,2005)。在经济方面,Shan and Wilson(2001)提出“旅游导向型经济增长假说(tourism-led growth hypothesis, TLGH)”,并且多位学者也从吸引外部投资、刺激地区消费和增加税收等方面论证了假说的存在性(Sinclair,1998;Divisekera,2010;Lean and Tang,2010)。张华初、李永杰(2007)利用投入产出表定量测度,发现旅游业对拉动关联产业和促进国民经济发展具有重要作用。并且在促进不同产业部门和群体,尤其是女性群体的就业以及推动城镇化上做出贡献(Hemmati,1999;石培华,2003;钟家雨等,2014;唐鸿等,2017)。在社会方面,旅游业发展还会通过个人行为、生活方式和文化价值等方面影响当地的社会生活(刘振礼,1992;Fox,1997)。环境方面,基于自然的旅游业反过来也会对自然产生影响,一方面有助于开发并保护历史遗迹,改善环境(Green et al.,1990),但另一方面也会带来负面的影响(宋力夫等,1985)。近几年,中西部地区省市的文化产业和旅游产业综合发展水平逐渐实现了对东部地区的赶超(刘祥辉,2021)。极为丰富且广泛分布的旅游资源、得天独厚的自然环境、源远流长的文化历史以及风格各异的民族文化是中西部地区发展旅游业的核心优势。在中西部经济发展过程中,旅游开发逐渐成为推动经济发展的重要推力。

除上述外,作为地区发展的关键产业之一,旅游业发展对于劳动力回流的影响作用在近年来也开始受到学者们的关注。旅游业的快速发展带动经济的发展,提供大量就业机会的同时也提供劳动力就近就地就业的选择,提高劳动力流出地对劳动力的拉力(蒋运华等,2012;姚海琴,2014;Liu et al.,2016)。旅游业作为劳动密集型产业,能够带动一系列关联产业的发展,增强当地的就业吸纳能力,是拉动劳动力就业的关键,同时也带动自主经营,各类型的就业机会增多,劳动力的工资性收入和经营性收入也随之有所增加(张众,2019;苏彩云,2020)。此外,王心蕊、孙九霞(2021)指出旅游业发展能够显著提高劳动力回流意愿,并且新生代劳动力在家乡发展旅游业的情况下,更倾向于发生回流。

综上所述,不同理论和研究从不同角度对回流进行了较为深入的分析,虽然“回流”与“回流意愿”存在区别,但是二者都可使用相同的理论框架,一方面原因在于目前还没有明确的理论来解释回流意愿的决定因素;另一方面,研究表明有回流意愿的劳动力更有可能回流(Tezcan,2019)。现有文献从个体特征、家庭禀赋、社会制度等方面分析了影响劳动力回流及其意愿的各种因素,但大部分研究多将回流的劳动力视为受到流入地推力的“被动”回流,较少注意到劳动力流出地区的发展对劳动力回流意愿的影响。部分关于旅游业与劳动力回流意愿的实证分析仅仅通过模型表现,亦或是基于某些案例地而进行的实地问卷调查,基于大范围地区从宏观角度进行的实证研究较为稀缺,缺少对二者之间理论机制的梳理与讨论。在总结整理有关劳动力回流的理论发展和旅游业拉动劳动力回流的影响因素分析、机制分析以及存在的异质性分析等相关文献的基础上,本文将在区域宏观发展的背景下,通过对理论和逻辑的梳理,着重分析流出地旅游业发展对流出劳动力回流意愿的影响。

三、理论分析与研究假设

以推拉理论为基础的回流意愿分为两类: 一类是流入地经济结构调整与社会制度限制给流入的劳动力带来巨大的生活压力与成本,同时也缺乏各种保障,该情况下产生的城市推力使其被迫回流;另一类是随着政府支持发展的政策力度加大,各地区的基础设施和公共服务等逐渐完善,为劳动力回流创造了条件,同时家乡及家乡附近的家庭禀赋、社会关系网络和社会融入程度等因素也是拉动劳动力回流的重要拉力。从“推拉理论”的角度出发,作为流出地方面积极的“拉力”因素,旅游业发展对劳动力回流意愿的影响主要体现在宏观方面。

图1 理论框架

首先,旅游业属于劳动密集型产业(张华初、李永杰,2007),其所涉及的“食(餐饮)、住(住宿)、行(交通)、游(游玩)、购(购物)、娱(娱乐)、体(体验)”等各种要素涵盖了交通运输业、批发零售业、文化体育行业等众多第三产业,并交叉渗透到第一和第二产业(杨颖,2008)。其具有劳动力需求量大,劳动力需求种类广等特点,在改善产业结构和就业结构方面发挥重要作用,能够有效满足回流劳动力的生存和生活需求,是不容小觑的拉力之一。而且,旅游业被视为外生总需求的一部分通过乘数效应对地区收入和就业产生积极影响(赵磊,2015),能够缩小该迁出地与迁入地的的预期回报率的差距。当劳动力认为其回家乡所能获得的预期收益与外出务工所获的收益差距不大,甚至优于外出务工时,劳动力的回流意愿会增强。

此外,已有国外学者研究了旅游对城镇化的影响(Van Loon et al.,2014)。城镇化的发展是宏观经济结构转型发展的过程,也是促进经济增长的动力。外出劳动力处于一个往返流动的状态,对工作地点的选择不仅考虑经济发展情况,也会将生活条件考虑进去。随着城镇化进程的不断推进,一系列都市圈、城市群和城市带等也不断涌现,经济快速发展的同时也在提高人居环境的质量。家乡经济和社会环境的变化与进步,能够对外出劳动力的回流决策产生影响。中西部地区旅游资源丰富,发展潜力巨大,丰富的旅游资源吸引资金流向中西部地区,发展旅游业是带动经济发展的重要途径。此外旅游带来的文化交流影响,能够起到增强民族团结的作用,是城镇化进程的重要驱动力(吴必虎,2014;唐鸿等,2017)。旅游业的发展能带动经济发展和促进一二三产业的融合,有利于改善地区的产业结构,促进城乡联动,特别是第三产业的发展提高了地区对劳动力的需求,从经济方面提高城镇化水平(吴必虎,2014);同时能够推进城乡人居环境和自然环境的建设,带动新农村的建设,促进城镇现代化水平的提升,并通过文旅融合促进地区精神文化建设,满足人民群众的精神文化需求,从社会方面提高城镇化水平(周少雄,2002;翁钢民等,2021)。可以说,旅游业发展能够通过各方面的效应提高当地的城镇化水平,增强了外出劳动力的回流意愿。

因此,本文提出以下假设:

H1:我国中西部地区旅游业的发展能够提升外出劳动力的回流意愿。流出地所在的城市旅游发展越好,外出的劳动力回流意愿越强。

H1a:旅游业发展通过产业的交叉渗透提高当地的劳动力需求水平,为该地区提供更多的就业机会,增强家乡对外出劳动力的拉力,提高其回流意愿。

H1b:旅游业发展通过经济和社会效应提高当地的城镇化水平,改善了地区的生存发展环境,增强家乡对外出劳动力的拉力,提高其回流意愿。

根据Rosen-Roback的城市空间均衡理论,劳动力的流动会受到收入、生活成本和城市宜居性等多方面的影响。类似的,在旅游业的发展背景下,回流意愿也会受到与旅游业发展息息相关的基础交通与空气污染两方面因素的调节作用。

基础交通是当地居民和外地游客出行游览的基础。改善基础交通条件会提高当地的生活水平和幸福感,进而影响劳动力的回流意愿。现有研究表明,基础交通条件会对区域经济发展(黄书雷等,2021)、产业结构(俞峰等,2021)、农村剩余劳动力转移(李斌等,2019)以及收入水平(任晓红等,2018;杨茜、石大千,2019)等产生不同程度的影响。基础交通条件对旅游业发展与劳动力回流意愿之间的关系存在两方面的影响:一方面,基础交通条件的提高改善了出行条件,增强对外出劳动力的回流拉力。家乡经济的发展、就业结构的变化和社会的进步会对劳动力的回流意愿产生影响,尤其是当基础交通条件越好时,生产经营和生活出行将得到更大的便利,外出劳动力的回流意愿会因此得到提升。另一方面,交通条件的改善有助于提高旅游目的地的交通通达性,对当地旅游产品的开发以及旅游空间结构的优化升级均有重要影响(余菲菲等,2015)。基础交通条件的改善,能够更加充分地保障旅游活动的开展,两者存在一个互补的关系。

除了日常生活的便利程度,空气污染也会对人们的主观幸福感产生影响,同时影响人们的身体健康和心理健康。近年来,城市的空气质量逐渐受到重视,成为影响劳动力做出流动决策的重要因素。已有研究指出,空气污染越来越成为影响劳动力选址的重要因素(孙伟增等,2019)。随着人们对于良好环境需求的提升,城市的空气质量在旅游业发展与劳动力回流意愿之间的关系上也存在作用。国家对旅游景区质量等级的划分与评定标准着重强调了包括环境空气质量标准在内的一系列指标,空气质量对旅游业发展具有重要的影响。部分生活在密集都市圈的游客往往为了享受到新鲜的空气而踏上旅途,优质的空气会对城市的旅游资源与旅游市场发展带来直接或间接的影响,并从经济社会和生态文化等方面影响到当地的旅游效益。良好的空气质量既能提高旅游地的旅游质量,也能吸引劳动力。与此同时,空气污染程度高,也会抑制劳动力的回流意愿。空气污染会降低生活幸福感,对人体健康产生不利的影响,一方面降低城市对劳动力的吸引力,一方面也削弱了旅游业发展对劳动力回流意愿的积极作用。

因此,本文提出以下两个假设:

H2a:基础交通条件的提高,会强化旅游业发展与劳动力回流意愿的正相关关系。

H2b:空气污染程度的提高,会弱化旅游业发展与劳动力回流意愿的正相关关系。

四、模型设定与数据说明

(一)模型设定

本文基于2017年中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据与169个城市数据匹配,并控制个人、家庭以及城市特征等因素,选用城市旅游人次比作为衡量城市旅游业发展水平的变量,分析流出地旅游业发展对流动劳动力回流意愿的影响。模型构建如下:

returnij=α+βtourismj+λXi+γZj+φh+μij

(1)

其中,returnij是一个二元变量,表示来自j城市的个体i的回流意愿;tourismj表示城市j的旅游人次比,代表该城市的旅游规模;Xi表示个体和家庭层面的控制变量,Zj表示流出地城市和流入地城市特征的控制变量;φh代表控制流入地省份的固定效应;μij为随机扰动项。

(二)数据来源

本文的微观数据采用2017年CMDS数据。CMDS是一项大规模的全国性流动人口抽样调查项目,采用分层、与流动人口成比例的PPS抽样法于31个省、直辖市、自治区和新疆生产建设兵团对流动人口开展抽样调查。CMDS 将在流入地居住一个月以上,非本地户口的15—59周岁的人口定义为流动人口。2017年涉及的样本量为16.999万人。该调查包含流动家庭和人口的基本信息、流动性与就业特征以及卫生计生和社会融合等方面的内容。流动人口调查样本中劳动力占主要成分,能够比较好地代表流动劳动力。本文主要考虑城乡流动劳动力的回流意愿,因此将数据筛选范围定义在年龄为15—59周岁的跨市流动劳动力样本,其中不包括上学和参军的样本,并且经过数据清洗,剔除掉不完整的样本数据。

城市层面的宏观数据主要来源于2012—2017年《中国城市统计年鉴》与万得数据库,同时采用对应年份各地级市《国民经济与社会发展统计公报》、中国县域统计年鉴以及部分地级市的统计年鉴对部分缺失值进行补充。CMDS数据的调查时间为2017年,因为考虑到经济发展的波动性以及某年可能出现的特殊情况,本文根据已有文献的方法(张莉等,2017;武优勐,2020),采用2012—2016年的宏观城市数据均值进行匹配。将两者匹配后,剔除掉特征数据缺失严重的城市,最终匹配到的城市为中西部地区除新疆生产建设兵团外的18个省份,共计169个城市,得到51774个流出地属于上述城市的微观个体样本。

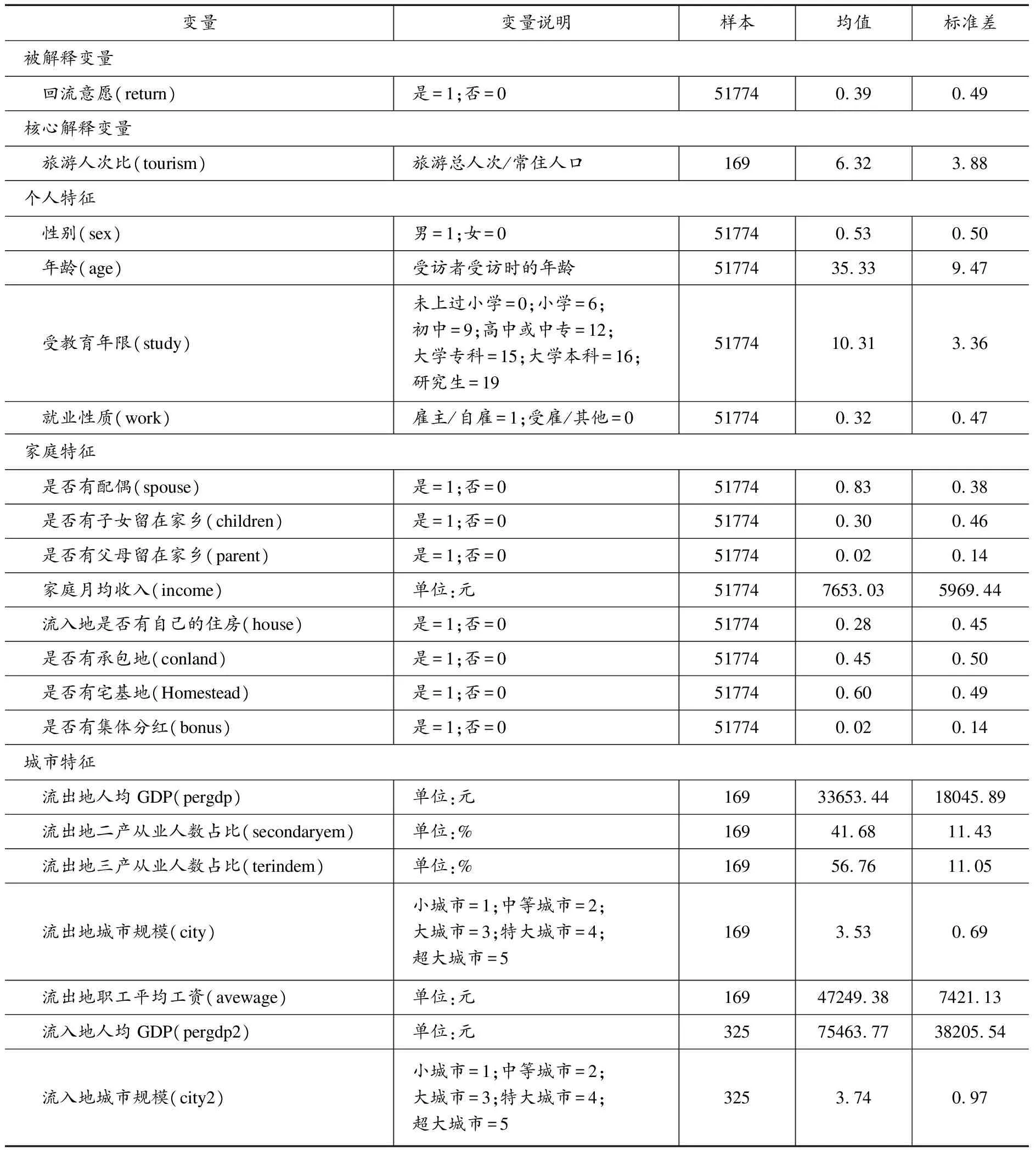

(三)变量选取及特征

1.被解释变量

本文的被解释变量为流动劳动力的回流意愿,指其未来一段时间返回家乡生活的意愿。在研究回流意愿时,本文依据CMDS 问卷中提问被访者“是否打算在本地长期居住以及居住几年”的相关问题将被访者进行分类,如果被访者回答“不打算在本地居住并返乡”或者“居住时间在5年及以下”,则将其定义为有回流意愿,赋值为1,否则赋值为0(吴贾、张俊森,2020;林李月等,2021),同时将其中回答“没想好”的样本剔除。在筛选出的51774个样本中,有回流意愿的劳动力样本数量为19944人,占比约为39%。

值得一提的是,本文所指的“乡”是“家乡”的“乡”,而不是“乡村”的“乡”。目前学界许多关于劳动力回流的研究多集中在农村劳动力从城市回流等现象,但从一个城市流向另一个城市务工也是普遍存在的现象。流动劳动力包括农村户籍和城市户籍的人口,他们会因为当地的发展落后或是为了追求更好的发展机会和上升空间而离乡务工。一个城市包含着农村地区和城镇地区两部分,抛开城镇谈农村和抛开农村谈城镇这两者均有失偏颇,因此需要从整体上看。乡村劳动力可以回流到当地城镇就业,城市劳动力也可以到乡村发展创业。县城是良好的城乡接点,“城-镇-村”是全面推进乡村振兴战略实施的一大核心线索(7)来源:罗必良:发展县域经济是乡村振兴重要路径https://new.qq.com/rain/a/20210404A01IY800。。乡村旅游、县域旅游、城市旅游的发展都能创造出大量就业岗位,回流劳动力的选择不仅仅可以是本乡,也可以是本县甚至是本市,就近工作既可以获得经济收入,也可以兼顾家庭,具有较强的吸引力。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为样本个体流出地的地区旅游业发展,“旅游人次比”可以反映旅游者活动强度和流动规模,用地区旅游总人次与地区人口数之比来度量,为客观反映各地市旅游规模状况,本文选用此项指标作为旅游业发展的观测指标(Sequeira and Nunes,2008;吴雪飞、赵磊,2019)。旅游总人次为国内外旅游人次的总和,地区人口数采用地区常住人数。

3.其他控制变量

为了控制其他因素的影响,根据已有文献的基础和本文的分析框架,本文控制了个体、家庭和城市特征这3个层面的影响因素。个体因素主要包括性别、年龄、受教育年限和就业性质;家庭因素包括是否有配偶、是否有子女留在家乡、是否有父母留在家乡、家庭月均收入、流入地是否有自己的房子、是否有宅基地、是否有承包地以及是否有集体分红,其中在放入模型进行回归时家庭月均收入进行了+1后取对数的处理;城市特征包括流出地人均GDP、全市二产从业人数占比、全市三产从业人数占比、城市规模和职工平均工资,以及流入地城市的人均GDP和城市规模,其中城市特征数据与核心解释变量同样取了2012-2016年的均值,放入模型进行回归时人均GDP和职工平均工资均做了对数处理。为了进一步降低检验过程出现的偏误,模型还加入了流入地省份的省份固定效应。

4.统计描述

表1列出了相关变量的说明及描述性统计。样本中有39%的劳动力在未来五年内有回流的意愿,回流意愿总体较低。从个体特征可以看出,男女比例接近1∶1,平均年龄为35.33岁,受教育年限平均为10.31年,流动劳动力总体比较年轻,受教育程度较低,其中有32%的劳动力为雇主或者自主经营。从家庭特征看,大部分受访者拥有配偶,家庭月均收入在7653元左右,有孩子留在老家的占30%。但是否有父母留在老家的均值为0.02,比较低,可能原因在于“是否有父母留在老家”是根据问卷中被访者所回答的“家庭成员情况”中“关系为父母”以及“父母留在户籍地”所筛选出来的,但部分家庭可能由于分家或者多兄弟共同赡养等原因,没有将留在老家的父母纳入受调查的家庭成员中的一员,所以得到的占比偏低。此外,大约30%的受访者在流出地拥有自己的住房,其中,45%的受访者拥有承包地,60%的受访者拥有宅基地,但仅有2%的受访者享受到集体分红。

五、实证结果分析

(一)基准回归分析

被解释变量是二元离散变量,用线性概率模型(LPM)和Logit模型进行分析各有优劣之处,不少学者同时采用两种模型进行估计(姚洋、张牧扬,2013;尹志超等,2014;董昕,2015),并对二者结果进行比较。因此,本文参照已有文献的做法,同时采用LPM模型和Logit模型进行估计,估计结果如表2所示。其中①列和②列分别是不纳入任何控制变量的LPM模型和Logit模型的结果,③列和④列分别是加入个体特征控制变量、家庭特征控制变量和城市特征控制变量的LPM模型和Logit模型,⑤列和⑥列分别是进一步控制了流入地省份固定效应的LPM模型和Logit模型。其中将家庭月均收入、城市人均GDP和职工平均工资进行了对数的处理。

通过逐渐加入控制变量以及控制流入地省份固定效应,两个模型的拟合效果均逐渐增强。从表2 的⑤、⑥列可以看出,两个模型的估计结果基本一致,各解释变量对回流意愿的影响基本一致,大部分变量均在1%的水平上显著。且在两个模型中,各解释变量对流动劳动力回流意愿的影响方向也是一致的。第⑦列给出了第⑥列Logit模型的几率比,几率比指劳动力回流发生的可能性与不发生的可能性之比:若变量的回归系数为正值,意味着劳动力回流发生的比率会增加,几率比值大于1;若变量的回归系数为负,则劳动力回流发生的比率会减少,几率比值小于1。鉴于整体回归中LPM模型和Logit模型的估计结果基本相同,且机制变量与调节变量均为连续变量,为了保持机制分析的统一性以及便估计检验,下文的机制检验和调节效应均采用LPM模型。

表1 变量说明及其特征

核心解释变量旅游业发展对劳动力的回流意愿产生正向影响,流出地旅游业发展水平越高,流动劳动力回流意愿越强,表明了家乡旅游业发展对外出劳动力的吸引,验证了H1。从几率比可以看出,当家乡旅游规模提升1单位时,劳动力回流意愿会提高1.1%。在控制其他条件不变的情况下,男性、年龄较小和受教育程度较低的劳动力更倾向于发生回流。对于男性群体来说,其在外所面临的置业压力更大,但若其回乡则实现置业的机会更大且相对来说能过上更加体面的生活,因此男性劳动力回乡的意愿相对更强,而部分家乡小城市的生活状况、工作环境和舆论氛围等对女性来讲比较不友好,因此男性的回流意愿会大于女性。目前的外出打工的年轻人往往面临更大的子女教育门槛和住房门槛,大城市的过度拥挤以及机会渺茫满足不了许多年轻人的追求,且现在中西部地区各城市的发展前景越来越好,更多年轻人会因此受到吸引而回流返乡。相比之下有一定年纪的人已经在外积累了一定的资产与人脉关系,逐渐适应了大城市的生活,回流意愿会比较低。受教育水平越高的人积累的物质资本和人力资本越高,有助于其在外的打拼和生活,相反,在中西部经济快速增长的情形下,受教育水平较低的劳动力返回家乡更能找到生存发展的机会。有无孩子或者父母留在老家也会对回流意愿有影响,有孩子或者父母留在老家的个体与家乡之间的联系更紧密,也更倾向于回流返乡。若家中仍保留着宅基地,则个体的回流意愿会显著增强,而在流入地拥有自己房子的劳动力则更加愿意留在本地。但家乡是否有承包地与分红对劳动力回流意愿影响不显著。小规模分散的承包地种植收益不高,大部分外出打工者不愿意依靠细碎零散的土地从事小农经济,而且土地承包经营权具有可流转性,可以通过流转获得额外的收益,补贴其在外打工的生活开支,但是该部分对其是否有回流意愿影响不显著。

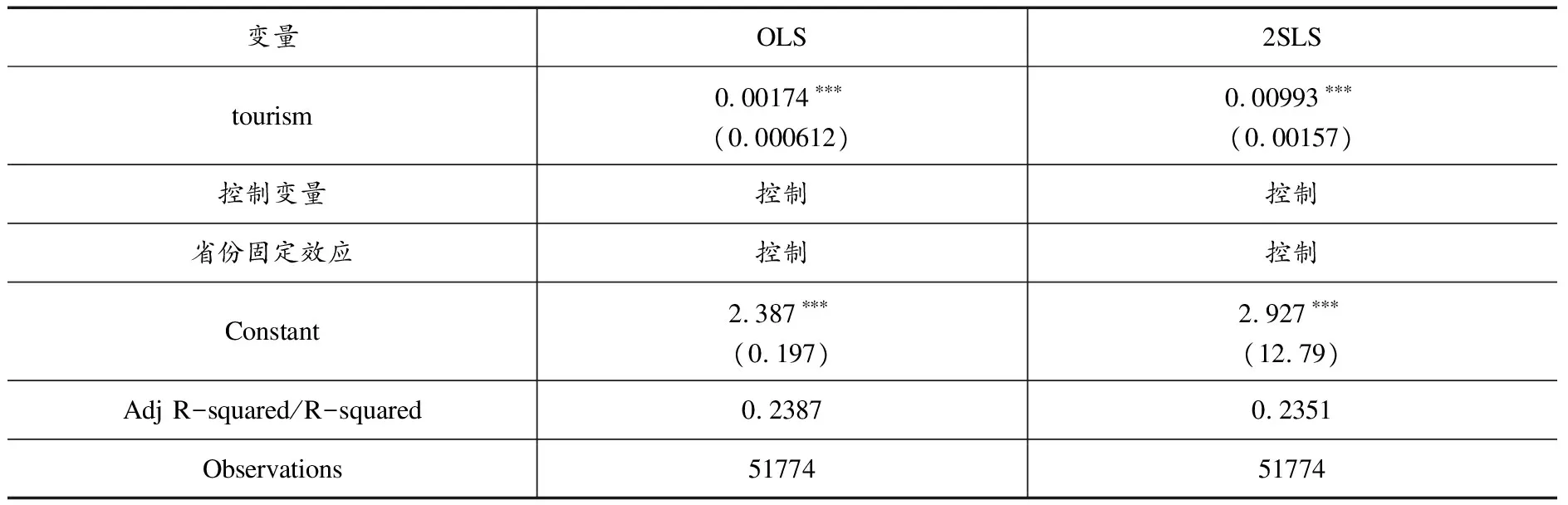

(二)内生性问题

在基准回归中,虽然采用滞后五年内的均值数据以及部分相关性较强的控制变量在一定程度上克服了潜在的内生性问题,但仍可能会存在无法被捕捉的某些因素,因此旅游业对劳动力回流意愿影响的估计可能会发生内生性风险,如存在同时影响两者的遗漏变量或者统计存在测量误差问题等。一般情况下,当存在遗漏变量、变量的内生性问题和测量误差时,需要利用工具变量对模型进行重新检验,以便考察结论的稳健性。利用“豪斯曼检验”和“杜宾—伍—豪斯曼检验”进行内生性检验,P值为0.00,均在1%的显著性水平上拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,说明存在较强的内生性问题,这将会导致模型的最小二乘估计有偏和非一致。

借鉴吴雪飞、赵磊(2019)的文章,选取森林覆盖率作为旅游业的工具变量。森林覆盖率体现了地理因素对旅游业的影响,并且与回流意愿的相关性不强,符合工具变量外生性的要求; 此外,森林覆盖率反映了地区的生态环境状况,而生态环境状况是吸引旅游者的一大前提条件,因而森林覆盖率又与旅游业相关。其中,“最小特征值统计量(minimum eigenvalue statistic)”为9968.95,大于10%水平临界值16.38,经验上此统计量大于10则视为拒绝“存在弱工具变量”,且Cragg-Donald wald F统计量和Kleibergen-Paap rk Wald F统计量和均大于10%水平的Stock-Yogo检验临界值16.38,所以显著拒绝“工具变量弱识别”的原假设。

综合来看,可以判断出工具变量与内生变量之间具有较强相关性且有效。表3报告出以森林覆盖率作为工具变量的两阶段最小二乘法回归结果。回归系数分别为0.00993,在1%的水平上显著,同基准回归结果比较,运用工具变量回归得到的旅游业发展对劳动力回流意愿的促进效应更大,进而说明利用普通最小二乘法回归时核心解释变量的内生性问题会导致回归结果产生明显地向下偏倚。

表2 基本回归结果

表3 工具变量回归结果

(三)稳健性检验

为了进一步考察研究结论的有效性,本文采用了改变模型设定形式、更换核心解释变量和改变固定效应设定的方式进行稳健性检验。稳健性检验同基准回归模型纳入的控制变量一致。表4中的检验①通过改变数据的分布形式采用Probit模型进行估计,检验②采用人均旅游收入来衡量地区旅游业发展水平,进行稳健性检验,并将人均旅游收入进行对数形式的处理,①②同时也控制了省份固定效应,检验③将省份固定效应更改为控制流入地的城市固定效应,检验②③采用的是LPM模型。表4显示相应的回归结果均是一致的。

表4 稳健性检验

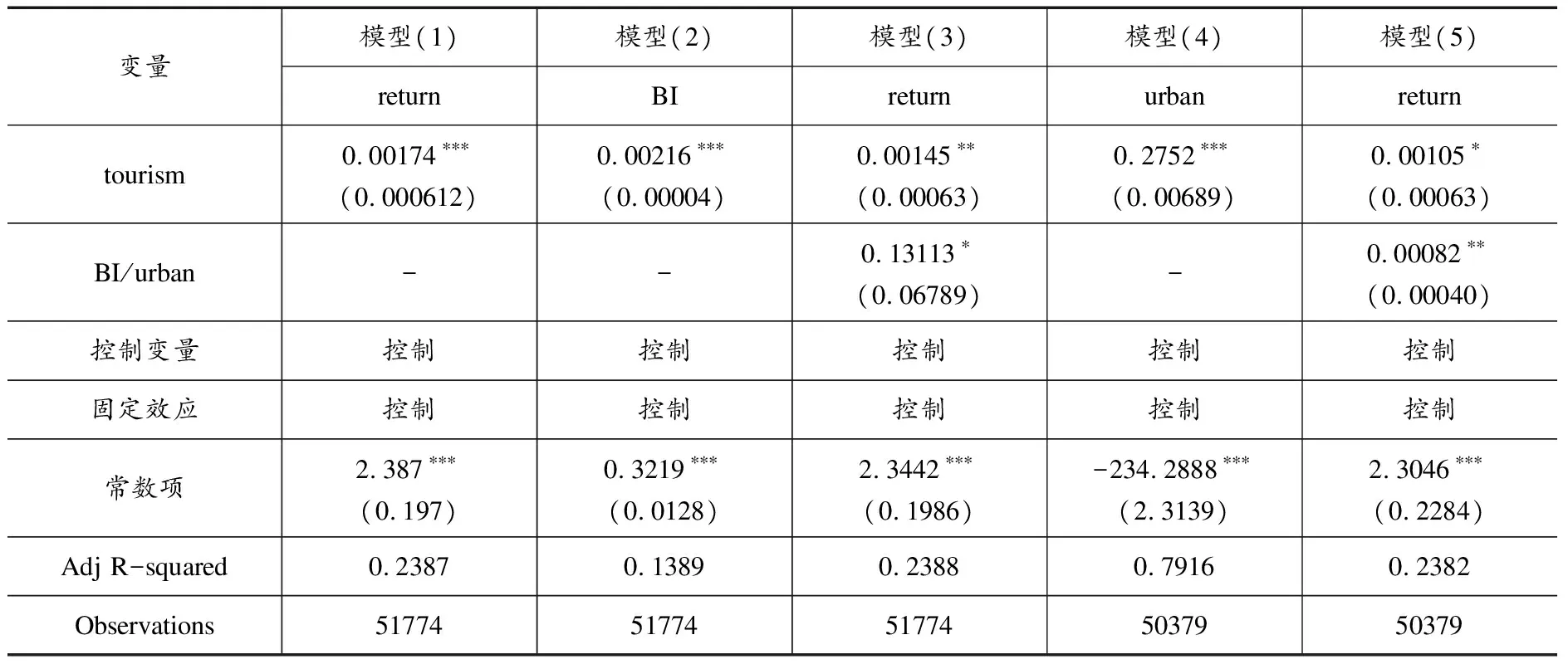

六、拓展分析

(一)机制检验

本文通过构建以下模型来进一步探讨旅游业发展对劳动力回流意愿的影响机制。机制变量为“劳动力需求水平”和“城镇化水平”。其中“劳动力需求水平”借鉴孙伟增等(2019)的做法,构造了Bartik Index来反映各个城市对劳动力的需求水平(8)Bartik Index的计算方法:以本城市分行业就业人数比例作为权重,以全国分行业就业人数增长率作为劳动力需求的度量指标,通过求取加权平均计算得到城市综合劳动力需求指数。,“城镇化水平”则用该城市的城镇化率表示。具体模型设定如下:

BIj=a1+a2tourismj+a3Xi+a4Zj+φh+μij

(2)

returni=a5+a6tourismj+a7BIj+a8Xi+a9Zj+φh+μij

(3)

urbanj=a10+a11tourismj+a12Xi+a13Zj+φh+μij

(4)

returni=a14+a15tourismj+a16urbanj+a17Xi+a18Zj+φh+μij

(5)

首先,将自变量tourismj与因变量returni进行模型(1)的回归,自变量的系数β显著;接着将自变量tourismj与变量BIj进行模型(2)的回归,自变量的系数a2显著;最后,将自变量tourismj和变量BIj同时与因变量returni进行模型(3)的回归,若变量urbanj的系数a16显著则证明该机制存在。模型(4)和(5)同理。

模型的估计结果如表5所示。首先,在模型(1)中β在1%的显著性水平上显著,同时在模型(2)中,a2在1%的显著性水平上显著,说明旅游业发展能提高当地对劳动力的需求,在模型(3)中,将旅游业发展水平与劳动力需求水平同时加入模型中,可以发现a6和β的符号相同,均为正号,但a6相对于β在数值上降低了,且a7符号为正,并且在10%的显著性水平上显著,说明在该模型中,劳动力需求水平的加入使得旅游业发展水平对劳动力回流意愿的效应降低了,同时也说明了城镇化水平这一机制的存在,验证了H1a。同理,模型(4)(5)也验证了城镇化水平是旅游业发展与劳动力回流意愿之间的一个影响机制。

表5 机制分析

(二)调节效应分析

调节效应主要分析外出劳动力的家乡基础交通条件和空气污染程度对旅游业发展与回流意愿影响的调节作用。其中,基础交通条件用变量“人均道路铺装面积”来表示,空气污染程度用变量“PM2.5的浓度”来表示。在模型(1)的基础上,加入调节变量以及调节变量与自变量的乘积项,构造调节效应模型(6)和(7)。

returni=b1+b2tourismj+b3perroadj+b4tourismj*perroadj+b5Xi+b6Zj+φh+μij

(6)

returni=b7+b8tourismj+b9pm2.5j+b10tourismj*pm2.5j+b11Xi+b12Zj+φh+μij

(7)

由模型(6)可得模型(8):

returni=b1+tourismj(b2+b4perroadj)+b3perroadj+b5Xi+b6Zj+φh+μij

(8)

由模型(7)可得模型(9):

returni=b7+tourismj(b8+b10pm2.5j)+b9pm2.5j+b11Xi+b12Zj+φh+μij

(9)

由模型(8)和(9)可得,基础交通条件作为调节变量时,旅游业发展对劳动力回流意愿的调节效应为(b2+b4perroadj);同理,空气污染作为调节变量时,旅游业发展对劳动力回流意愿的调节效应为(b8+b10pm2.5j)。

调节效应的估计结果及其对比如表6所示。表6的模型(6)和模型(7)均在基准回归模型(1)的基础上分别加入了基础交通与旅游业发展的交乘项和空气污染与旅游业发展的交乘项。从估计结果来看,旅游业发展对回流意愿的影响依旧呈现显著的正向影响;而基础交通与旅游业发展的交乘项系数在10%的显著性水平上为正,说明基础交通对旅游业发展与回流意愿之间的关系具有积极的调节作用,验证了H2a;同时,空气污染与旅游业发展的交乘项系数在5%的显著性水平上为负,说明空气污染对旅游业发展与回流意愿之间的关系具有消极的调节作用,验证了H2b。

表6 调节效应分析

(三)异质性分析

由于流动劳动力在个体特征上存在较大差异,因此本文从户籍性质和流出地区的角度对流动劳动力样本进行分组回归,考察旅游业发展对流动劳动力回流意愿的异质性影响效果。在分组回归中采用表2第⑤列的LPM模型和第⑥列的Logit模型进行估计,并回报几率比。估计结果如表7所示。

1.农业户籍与非农户籍的异质性。

张吉鹏等(2020)的研究指出,劳动力回流以农村户籍群体为主,但是也有很大比重是城市户籍,其中不同户籍性质的群体受到旅游业发展的影响不同。从表中结果可以看出,样本中农业户籍人数占比约为81.2%,农业户籍劳动力样本的系数显著为正,旅游业发展对农业户籍劳动力具有正向且更显著的影响,旅游规模提高1单位,回流意愿提高1.4%。这可能与农村户籍劳动力具有较为浓厚的乡土情结以及对家乡的变化更具有敏感度有关。加之近年来,现代乡村旅游作为旅游产业的一大重要组成部分,越来越受到各界人士的关注,乡村旅游的迅速发展以及一系列乡村旅游政策的提出使得农村户籍劳动力的回流意愿越来越强烈。

表7 异质性分析

2.中部地区与西部地区的异质性。

按照地理区位划分,本文将169个中西部地区城市划分为“中部城市”和“西部城市”两类,样本中从中部地区和西部地区流出的劳动力大约各占一半。旅游业发展对迁移劳动力回流意愿影响效果的大小,不仅受到城市特征的影响,同时也会受到环境发展变化程度的影响。从表中可以看出,西部地区劳动力样本的系数显著为正,旅游规模提升1单位,回流意愿提高3%,而中部地区劳动力样本的系数为负,旅游业发展对西部地区劳动力具有更强烈的影响。这可能由于中部地区相对来说经济较为发达,生存环境一直以来均优于西部地区,因此对于中部地区的人来说,家乡旅游业发展带来的变化对该地区的影响较为不显著,而西部地区旅游业发展带来的变化较大,并对该地区的劳动力产生更加显著的影响,从而西部地区的外出劳动力受到该变化的吸引更强,由此产生更强的回流意愿。

七、结论及启示

劳动力由中西部地区大规模流出是我国改革开放以来的普遍现象。劳动力在持续“外流”的同时也一直伴随着部分回流。在国家战略推进和旅游业蓬勃发展的经济社会背景下,劳动力回流到中西部地区将逐渐成为区域协调发展的新趋势。本文利用2017年中国流动人口动态监测调查数据与169个中西部地区城市匹配,研究分析了家乡旅游业发展对劳动力回流意愿的影响,实证分析结果显示,旅游业发展水平显著影响外出劳动力的回流意愿,家乡旅游业发展水平越高,回流意愿就越强。并且旅游业发展会通过提高劳动力需求水平和城镇化水平进而提升劳动力的回流意愿,同时,当地的基础交通状况与空气污染程度均会对两者之间的关系产生调节作用。通过异质性分析发现,旅游业发展带来的变化对农业户籍劳动力和西部地区劳动力的吸引力更强。不同于以往大部分基于流入地“挤出效应”的视角对劳动力回流的研究,本文从“主动回流”的视角出发,对旅游业发展如何提高劳动力回流意愿的问题进行研究,将中西部地区旅游业发展作为核心变量,关注流出地产生的拉力,从宏观层面探究旅游对劳动力回流意愿的影响。

当今社会依旧是一个充满乡土情结的社会,“离土不离乡”一直是中国大部分迁移者的常态,每位游子身上都带着浓厚的家乡情怀。相比于外出到陌生的城市务工,留在本土城市就业也是劳动力回流的一大选择,这对于降低务工成本、照顾家庭、缓解留守儿童和空巢老人问题以及缓解贫困问题都有重要的帮助。无论是从中国传统文化孕育形成的乡土情结,还是从旅游业发展所带来的积极的经济和社会发展趋势,都突显了对劳动力回流意愿的拉动作用。2014年,国务院出台的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》进一步指出:旅游业发展在促进我国中西部地区协调发展,带动中西部贫困地区脱贫致富,促进我国经济增长及生态改善方面的重大意义。因此,本文得出以下几方面的启示:

第一,中西部地区应利用自身独特的地理环境与人文景观优势,积极发展旅游等多元产业,并积极发挥旅游业的产业带动优势和就业带动效果,积极招商引资,促进资本的流入,增加对人的吸引力,进而形成产业发展与劳动力回流相互促进的正向循环。

第二,通过旅游经济发展推动城乡基础交通和设施进行不断改善,并积极促进文化产业的发展,同时也要依据回流劳动力的特点和需求制定合理的政策,引导产业、生产要素和人力资本向小城镇流动,实现新型城镇化和劳动力回流的双向循环。

第三,因地制宜发展特色的乡村旅游和城市旅游,充分挖掘旅游价值,同时也需要大力保护旅游资源与生态环境,营造一个充满自然和文化魅力的城乡协调联动格局,塑造独特的优势以吸引劳动力的回流。