中国画创作媒介研究

——以南宋纨扇山水画为例

李静

(四川大学,四川 成都 610211)

1 纨扇图像的发展

纨扇因时代、用途不一有多种称呼,团扇、宫扇、合欢扇都是纨扇的代名词。纨扇画的画心形状样式繁多,纨扇扇画因其形状各异的画心加入绘画创作中,使作品增加了形式美感,画心的不同形状也直接影响了画面的呈现效果。

晋代崔豹《古今注》中的“五明扇,舜所作也。既受尧禅,广开视听,求贤人以自辅,故作五明扇焉。秦、汉公卿、士大夫,皆得用之。魏晋非乘舆(皇帝)不得用”是最早有关纨扇的记载。在这里我们可以推断出五明扇的用途之一是帝王的求贤之意。晋代潘尼《扇赋》云“安众以方为体,五明以圆为质”。与晋代张载《羽扇赋》中又谓“裂素制圆,剖竹为方”。可以得知扇子主要分为两类,分别用竹子编制而成的方形安众扇和素纨所做圆形的五明扇为代表。五明扇也就是纨扇,在这个时期其造型是一种长柄大扇,主要目的是体现主人的威仪之感。

我们可以从诗文中了解到画家们对扇面是否进行绘画艺术的创作。现存诗文中最早吟纨扇的作品是西汉时期女辞赋家班婕妤所写《团扇歌》:“新制齐纨素,鲜洁如霜雪,裁为合欢扇,团团似明月,出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉风夺炎热,弃捐箧笥中,恩情中道绝。”从诗句中得知,早期的纨扇属于素面,并无绘画进行装饰,这时期主要体现的是实用功能,扇风避暑。

有明确文字记载首次在纨扇上进行绘画创作则发生在三国时期。唐代张彦远在《历代名画记》中描述东吴画家曹不兴:“杨修与魏太祖画扇,误点成蝇。”张彦远又说:“孙权使(曹不兴)画屏风,误落笔点素,因就成蝇状。”晋时期“东晋王献之,尝请画扇,误落笔因就成乌驳柲牛,极妙绝,又书特牛赋于扇上。此扇义熙中犹在。”也有《答团扇歌》:“七宝画团扇,灿烂明月光,与郎却耽暑,相忆莫相忘。”南朝时期,画扇之风日渐兴盛。姚最《续画品》记载,南朝梁画家萧贲“尝画团扇,上为山川。咫尺之内,而瞻万里之遥方寸之中,乃辨千寻之峻”。这些记载都足以证明了在三国、魏晋南北朝时期在纨扇上进行绘画创作是较为广泛的。

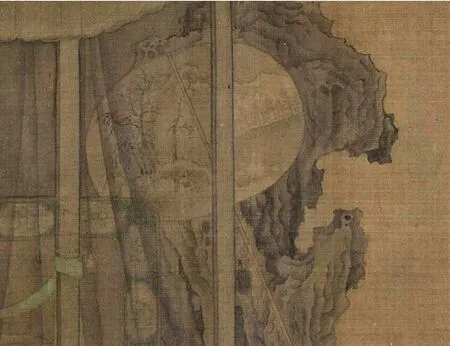

以上是对纨扇绘画艺术进行文字记载的追溯,最早的纨扇山水画图像资料无从考证,但是在隋唐五代已经相当流行在纨扇上进行绘画创作了。题材广泛,其中包括山水、人物、花鸟等。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》(图1)中,韩熙载旁边一侍女手中持有一把纨扇,形状为长椭圆形,扇面取景山石一组,树木两棵绘在扇面的右侧。传为周文矩的《倦绣图》(图2)中,画面中心是一仕女手持绘有花卉的纨扇;床帐的尾部现一长柄纨扇立靠在床帐或者假山上,扇面的图案是一幅山水雪景。树木以及小石堆作为近景,与树木丛生以及雪山的远景隔江相望。在周文矩的《五代南唐荷亭奕钓仕女图轴》(图3)中就有三人手持纨扇,其中判断为一侍女手持绘有江汀、芦苇水禽的长柄纨扇。在唐代张萱的《捣练图》(图4)中,一侍女手拿椭圆形纨扇,扇面上就绘有江岸、芦苇以及水禽所组成的小景山水画。周柲的《簪花仕女图》(图5)中,从右起数第三位仕女手执一长柄纨扇,扇面上绘有设色牡丹的图样。

图1 五代 顾闳中《韩熙载夜宴图》(故宫博物院藏)

图2 五代 周文矩《倦绣图》(大英博物馆藏)

图3 五代 周文矩《五代南唐荷亭奕钓仕女图轴》(台北故宫博物院藏)

图4 唐 张萱《捣练图》(波士顿美术馆藏)

图5 唐 周昉《簪花仕女图》(辽宁省博物馆藏)

两宋时期,纨扇绘画艺术出现了繁荣兴旺的景象,除了在纨扇上进行绘画,也开启了独立在扇面上进行绘画创作的历史格局。我们可以在北宋张择端《清明上河图》所绘制的人物很多手持纨扇这一现象来窥探纨扇在这一时期的高度发展。

民国时期对扇子颇有研究的白文贵先生曾记道:“故宫所藏古人珍品,浩如烟海,盖历明清两代,以帝王之力,搜罗聚集,迥非民间所能况其万一者。团扇小景中,独以宋代名贤为伙,且均为精到合作。此外更有四朝选藻及唐宋元集绘各集,多为团扇,间有小景,乃唐宋元明四代精品。凡有款者,多为宋贤;其无款者,多为宋画院作品。纵有唐画,亦占少数。而元明两代者亦不多。更可见书画纨扇,独盛于宋,尤以崇宁以后为最。是盖道君天纵聪明,酷好书画,尤喜花鸟小景,宜于绘扇。所谓上有好者,下必有甚焉者也。是以一时景从,蔚为风气。”这也说明了纨扇绘画艺术在两宋时期的高度发展。据笔者在浙江大学出版社出版的《宋画全集》1-7卷中(除5卷)考证,扇面作品占据了很大的比重,尤其是以纨扇作品居多。《宋画全集》中的作品共827幅,纨扇就有250幅。在《中国古代绘画名作辑珍:宋·宋代小品画》中小品画共103幅,而纨扇绘画就有65幅之多。因此可以窥探出纨扇绘画在宋代绘画中占据很大的比重。纨扇绘画在宋代成了独立的绘画样式,为中国画的艺术表现形式注入了新的发展力量。

2 纨扇形制对南宋山水画构图的影响

南宋山水画构图取景发生变化的原因是多维度的,主要包括历史文化背景、画家主体、绘画本体等多方面因素,纨扇扇面引入山水画的创作中是局部重要因素。北宋郭熙在《林泉高致》中就指出全景山水画与小景山水画之间的区别与联系:“画山水有体,铺舒为宏图而无余,消缩为小景而不少。”也就是说北宋以来的层峦叠嶂的全景式构图由于纨扇形制这一客观性发生转变为南宋山水画去其繁章、采其大要的截取式构图,但是小形制的纨扇绘画亦可以超越尺幅、时间、空间的限制,传达出某种审美意趣并与观者建立情感联系。

2.1 小景截取式构图

小景截取式构图也可以称为局部特写式构图,特点主要有两点:一是在取材选景上,变北宋宏大题材为南方小景题材;二是在构图取景上大胆截取描绘对象某些局部并放大作为画面的主体形象,并对主景进行更为细致、具体的描绘,对于中景或者远景(大多将中、远景融合一起处理)简单表现。小景截取式构图所呈现的画面意趣是一种迷蒙空旷的意境,取代了北宋山水画的雄伟壮阔。小景截取式构图由李唐开始,很快在南宋画坛得到迅速发展,至马远、夏圭为代表的“边角之景”全面成熟,进入南宋“边角山水”的时代。

南宋李唐以局部特写的取景构图方式和大斧劈的笔法,改变了北宋全景严谨的绘画风格,开启了南宋山水画构图简洁、笔墨苍劲、清新自由的新面貌,渐形成了南宋宫廷山水画的主流风格。李唐晚年的作品《清溪渔隐图》呈现出与北宋全景式构图的不同表现,采取了小景截景式构图,已经开始展现出南宋边角式构图的趋势了。张泰阶在《宝绘录》中评价:“李晞古为南宋画院之冠,其丘壑布置虽唐人亦未有过者。若余辈初学,不可不专力于斯。”此时李唐的截取式构图山水画并未成熟,处于边角山水画的萌芽阶段。李唐的纨扇作品《大江浮玉图》(图6)是典型的取材于江面小景,以巨山、林树、寺宇等组成,拉近观者视线与主山的距离,截取近景山石和船坞、江面波涛汹涌的局部并精细描绘了主要景致。南宋四大家之一的刘松年《秋窗读易图》(图7),将庭院、点景人物、山石、两棵松树截取为整体的主景,局部精致地刻画了松树与房屋;画面中与其说有中景、远景之分,倒不如说是将中景、远景统一看作远景,远处的溪岸与远山通过烟雾缭绕的云烟融为一体,为画面传达出幽远、迷蒙的意趣。

图6 南宋 李唐《大江浮玉图》(台北故宫博物院藏)

图7 南宋 刘松年《秋窗读易图》(辽宁省博物馆藏)

2.2 半边一角式构图

北宋山水画的构图以全景式构图为主流,遵循“上留天之位,下留地之位,中间方立意定景”的绘画法则。到了南宋时期,以马远、夏圭为代表在构图布局上运用“上不留天,下不留地”的边角式取景法则,世人常用“马一角、夏半边”来形容马、夏山水画构图取景的简约。半边一角式构图与截取式构图的区别在于:半山一角式构图大多将画面中心放置在整体布局的上下一角、斜对角或左右、上下半边,将观者视觉中心引为一角或者半边,远景简要概括以营造空间的无限感。相对于截取式构图,半边一角所描绘的主要景物或更少,技法处理上也是寥寥几笔、极简精炼,并且在画中采用大量留白的处理方式,留白处可看作为放眼望去的云烟、远山流水等物象,为画面营造了一种非常富有自然诗意的视觉空间。马、夏在很多处理手法上更多展现出韩拙在《山水纯全集》里所提出的迷远、幽远的审美意趣。

2.3 一角式构图

一角式构图大多是取材最为打动画家的局部为画面中心,并将其置于画面一角,如左上右下、右上左下,也有画面呈现出斜对角之分。一角式构图打破传统的全景式构图,用局部表现整体,使用大片空白,用留白的处理手法来烘托画面的气氛,革新了中国画的艺术表现方式。“边角之景”是针对马远风格的论述时提出的,来源于明代曹昭的《格古要论》。文章描述:“全景不多,其小幅或峭峰直上,而不见其顶;或绝笔直下,而不见其脚;或近树参天,而远山低,孤舟泛月,而一人独坐,此边角山水也。”这种只有山的一角、水的一涯的构图表现由南宋画家马远开创,是一种非常具有特色的意境表达。

马远的《月下赏梅图》(图8),将山石、树木以及点景人物统一放置于画面左下角,用点景人物的视线将观者的视线引向右上角的月亮,形成左下右上的相互呼应。另外,运用近景处对人物和山石树木的细致描绘与画面右上角景色的简单晕染作出鲜明对比,营造画面意境中“空”的氛围感。《月下赏梅图》的艺术表现形式是“马一角”构图的典型范式,开启了南宋山水画一角式构图绘画的画风。

图8 南宋 马远《月下赏梅图》(大都会博物馆藏)

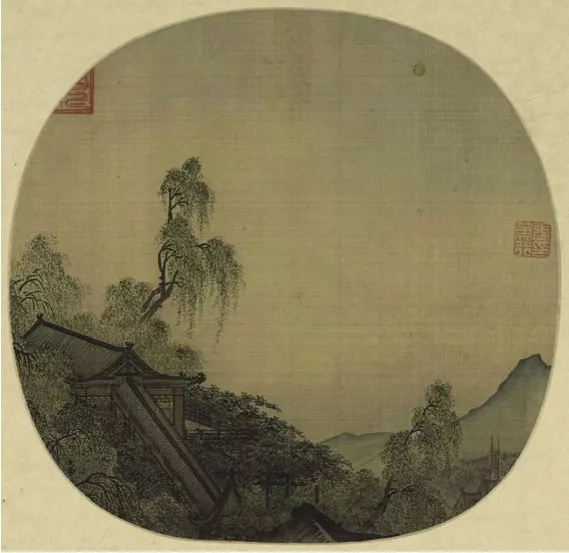

马远之子马麟的画风与马远相近,从现存的作品来看,其作品是否有马远代笔而未可知。其代表作是《楼台夜月图》(图9),这幅画能看出大致沿用了马远《月下赏梅图》的构图。将楼台、树木置于画面左下角,用高柳的生长姿态将观者视线引向右上角的月亮。除了左下角进行精致刻画以外,画面剩余部分留白以示无限的空间。

图9 南宋 马麟《楼台夜月图》(上海博物馆藏)

2.4 半边式构图

半边式构图主要代表人物是夏圭,他多以中分线来构图,分上下、左右,因此夏圭也被称作“夏半边”。夏圭大胆剪裁构图,把景物或集中在画面左、右、上、下的一侧。半边式构图形式呈现出广阔而深远的空间意境。代表作《遥岑烟霭图》(图10),画面以前景的山石、水阁与远景的若隐若现的远山为整体,将画面分割为左右两边;用笔简洁皴擦,以水墨晕染山石的质感和烟雾的游动,将江南山川的灵秀描绘得淋漓尽致。夏圭的另一幅代表作《烟岫林居图》(图11),对人物形象进行简单处理,将近景的山石树林、人家以及远处烟云中的两个远峰集中在画面下半部分,画面上方大片空白,这也正是“夏半边”的体现。

图10 南宋 夏圭《遥岑烟霭图》(故宫博物院藏)

图11 南宋 夏圭《烟岫林居图》(故宫博物院藏)

3 结语

南宋纨扇山水画在审美意境的表达上具有注重诗情画意的审美特性。在《美的历程》中,李泽厚论宋元山水画的意境道:“从北宋前期经后期过渡到南宋,‘无我之境’逐渐在向‘有我之境’推移。”这时期画家的主体意识苏醒,将个人思想意趣及主观情思融入画面,在有限画面中传达出抒情性非常浓厚的诗情画意。南宋纨扇山水画的画面虽小,但精炼含蓄,观者能小中见大,微中见著,画尽而意在。既是局部的存在又是整体的表达,和谐而又统一。南宋纨扇山水绘画作品是对传统中国画艺术创作的继承和创新,为中国画的艺术表现形式注入了新的可持续发展的力量。

——丰子恺漫画作品欣赏

——趵突小景