交易成本、风险规避与清代徽州民间土地租佃的制度选择

和乐乐,张永帅

(1,2.云南师范大学历史与行政学院,云南 昆明,650500)

土地租佃是土地高效运行的一种良性调节机制。分成租与定额租在租佃市场中的理性选择,以及不同模式下的租佃效率问题是学界讨论的焦点。学术界在制度选择方面相继取得了一定成果,通过对现有成果的梳理发现,学界主要从土地占有状况①陈思莹、徐晋涛:《土地改革前夕山林权属的研究——基于南方六省的分析》,《中国经济史研究》2021年第5期;吕君丽、陈恩虎:《明清时期皖江流域土地占有形态与租佃关系》,《山西农业大学学报(社会科学版)》2018年第8期;曹博、赵芝俊:《地权结构、制度盈余与土地流转契约——来自于租佃制的解释》,《干旱区资源与环境》2018年第2期;豆建春、冯涛:《历史上的土地分配、租税和人口规模——中国古代经济的总量繁荣与政治行为的经济学分析》,《制度经济学》2017年第1期;姜密:《宋代官田契约租佃制及地租选择的经济学意义》,《河北学刊》2010年第2期。、阶级力量对比②陈苏:《土地租佃制度演变的历史考察——基于风险规避和博弈能力视角》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2020年第4期。、政府法律政策调整③汪洋:《明清时期地权秩序的构造及其启示》,《法学研究》2017年第5期。、社会经济发展④孙浩维、杨德才:《土地流转、合约治理与租佃效率——兼论民国时期租佃治理对当前农地流转的启示》,《农村经济》2020年第7期;谢琳、罗必良:《技术进步、成本结构与农业经营方式变迁》,《中山大学学报(社会科学版)》2017年第1期。、生产效率⑤黄天宇、李楠:《农户经营农场规模、租佃制度与农业生产率——基于历史视角的实证考察》,《经济评论》2021第5期;韦潇、黄天宇、李楠:《传统乡村社会农业生产组织形式与生产率研究——基于近代东北地区的考察》,《学习与探索》2021年第11期。、人地比例⑥张岸元:《租约选择的微观经济分析》,《南开经济研究》2000年第3期。等方面来分析分成制与定额制的较量与博弈。很少有从威廉姆森交易成本与风险项目双重因素去分析徽州民间地区分成租与定额租的理性选择。本文拟在理清清代徽州民间地区地租形态分布轨迹的基础上,从交易成本、风险规避与制度选择的角度,分析徽州民间地区分成租与定额租的运行状态以及合约制度下的理性选择模式。

一、分成租与清代徽州民间租佃

实物分成制地租在封建社会前期较为流行,是一种较为原始的实物地租形态。一般在实物分成地租下,“地主决定分成比例的根本原则,最大限度地压低产品中归佃农所有的部分,同时最大限度地提高归自己所有的地租部分。”①周远廉、谢肇华:《清代租佃制研究》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年,第100页。分成祖又称活租,可以适时地调节地租量,比如遇到自然灾害所导致的欠收,可以酌情减免,但也有蛮横的地主为了利益的最大化不愿妥协。实物分成租自明代中叶以来,随着商品经济的发展便趋于衰落。在清代徽州地区,分成制在租佃山场中还有一定市场,在田地租佃中则相对较少,甚至在徽州某些地区近似绝迹。现以清代徽州地区的租佃契约来分析实物分成地租形态以及所反映的经济关系。如《歙县管有名召田约》:

立召约人管有名,今召到汤主人名下水田五十六亩,随田庄、房、树木。主出钱粮、种籽,身出人工、牛力。秋收请主登场看割均分,送至水口,倘有抛荒,邻田有比,今恐无凭,立此召约存据。

嘉庆五年九月二十一日

立召约人 管有名

保召人 万鹏飞 管翠明

凭中人 管万有 王义高 管宏妹②安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第429-430页。

从契约中“秋收请主登场看割均分”得知主佃间实行的是实物对分制。收割时佃主必须在场监督,佃户不能私自收割,如违佃户将会受到惩罚,轻则增租,重则可能起田另佃。从契约中“主出钱粮、种籽,身出人工、牛力”佃主承担一部分交易成本,分成的比例自然会有所提高。实物分成制的比例并不是一成不变的,在清代全国大部分地区,存在佃农抗租的斗争。在主佃间的斗争中,双方阶级的力量也在发生变化,“正是由于这种复杂的阶级力量的对比在起作用,分成租制就不可能在任何时候、任何地区、任何条件下都保持一个确定的比例,维持一个一成不变的剥削率,因而也不可能都是对分制。”③周远廉、谢肇华:《清代租佃制研究》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年,第100页。地主承担租佃成本的多少是直接影响租佃成果分成的重要因素,四六分、三七分、二八分等,会随着佃主承担租佃成本的多寡作出适时的变化。农产量是制定分成比例的重要参考因素,“地租收入的增减,最终决定于农产量的升降。”④章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第173页。比如在收集到的租佃契约《歙县宋在知租田批》中“凭中言定每年秋收之日,交纳车净干谷,依租额扣算,照分头该交租若干斗生。”⑤安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第450页。又如《歙县徐进臣租田批》中的“凭中言定每年秋收之日,交纳车净干谷,依租额分头扣算。”⑥安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第450页。这两件租田批反映了待收成之日分头扣算,契约中并没有给出确切的租额信息,而是该交租若干斗升,很明显在地租方面有很大的灵活变换余地。同时这里应该注意到土壤的肥瘠同样也会对分成比例产生一定影响,“徽州地区土壤类型主要有山地黄壤、普通黄壤、山地红壤以及水稻土为主。”⑦安徽植被协作组:《安徽植被·安徽土壤分布图》,合肥:安徽科学技术出版社,1983年版,第16页。土地主要呈现酸性特质,并且由于地势陡峭不利于保持水土,可供耕作层较浅,土地的有机含量较低。除屯溪盆地土壤肥力有机质含量高外,其余山间、河谷均属于贫瘠土壤区。土壤的肥瘠导致农产量的差异,相继影响主佃分成比例的制定与调整。

在徽州实物分成制下最多的莫过于山场的租佃。实物分成制是封建社会早期的地租形式,“明中叶以降,在商品经济与商品性农业的冲击下,加之以人身依附关系松弛的影响,传统的实物分成制关系逐渐瓦解。发展至清代中叶,传统的分成制关系,大多存在于北方与南方的山场林木的经营之中。”⑧卞利:《明清土地租佃关系与租佃契约研究》,《原生态民族文化学刊》2015年第4期,第18页。定额制已在徽州农业中普遍存在,为何山场租佃却始终保持分成制模式?据《窦山公家议》载:“山木与田租不同,田租岁有定额可考,非若山木之无常数而难稽也。”⑨《窦山公家议》卷5《山场议》。认为山场中的主要产出为林木,产出周期长,林木产量存在差异,无法在山场主与承佃者之间找到一个合理定额机制。这不仅仅是徽州地区的个案因素所在,包括清水江地区林业经营乃至全国大部分地区,大多是同一因素导致对租约制度的选择。徽州地区由于特殊的地里环境,山多田少,因此分成制在这里可以作为一个典型的地区来分析。现以徽州文书中收录的租佃山约来加以分析,如《清顺治七年九月程以谪等立出佃山约》:

主程以谪同侄与壁、儒芳等有六保土名泥竹坑横弯山二号,其山上至降,下至坑,里至嫩林,外至坑口,石垄直上,四至内出佃与王子风兄弟、子成仁美叔侄,前去砍拔锄种,栽坌杉苗,四周毋得抛荒,日待苗木长大,主力三股均分,主得二股,力得一股,其力坌务要凑便山主,如违不分力坌,恐口无凭,立此出佃约存照。

顺治七年九月初四日

立佃人 程以谪 与壁 儒芳 □□

中见人 程与逢①刘伯山:《徽州文书》第1辑(第6卷),桂林:广西师范大学出版社,2005年,第344页。

从“日待苗木长大,主力三股均分,主得二股,力得一股”可以看出山租采用的是三股均分制。在徽州地区绝大部分租佃山约采用的都是分成制,并且由于地区、时间的不同,会采用不同的分成收租。如《清康熙四十八年八月张岂兄弟立承佃山约》中“日后苗木长大,主得一股,利得乙股”②刘伯山:《徽州文书》第1辑(第6卷),桂林:广西师范大学出版社,2005年,第47页。采用对分制。同一地区不同时期所采取的分成比例也不一样,以徽州地区的祁门县为例,如《祁门县朱成龙等租山文约》中“三七抽分,主得七分,力得三分”③安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第457页。、《祁门县洪仰等租山文约》中“主力两半均分”④安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第456-457页。、《祁门县潘得大等租山文约》中“主利四六均分”⑤安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第456页。,这三件契约是明代祁门县的租山文约所采取的分成比例。到了清代,如在刘伯山主编的《徽州文书》第一辑1至10卷所收录的祁门县租佃山约中绝大部分采用的均是主得二股,力得一股。通过对比可以看出,清代祁门地区山场的实物分成主要以三股均分为主。在这里应该注意到,租佃人并非向租田约那样是个体户的存在,而是多户共同经营,因为山场的面积远大于租佃田地的面积,开山育林并非一人所能及。从文书、地主租簿以及地方志的记载来看,山场一般远离居住区,承佃者往返经营并非易事。山场主在山场附近搭建简易房屋(火儿屋),供合伙佃山人居住,同时达到了对山场有效经营与看山的双重经济效益。在这里对“火佃”有必要作一解释,火佃意为合伙佃山的劳动者,并非有些学者认为的提供照明的佃户。

实物分成制在清代徽州地区还有存在,有其深刻原因;首先,最根本的因素是当时农业生产力水平并没有一个新的突破,产量不高,并且不稳定。徽州地区山多田少更能反映这一情况。其次,在清代定额租制也较为流行,因定额租租额相对要高于分成租,有些佃户交不起地租,最终演化为阶级之较量。随着佃农抗租斗争的发展,地主为了缓和阶级矛盾,在地租上继续推行分成租制。经济学家一般都认为分成租制能够在全国大范围内存在,主要是由于地主的各种需求“减少劳动监督成本、规避农业生产中的风险、筛选不同质量的佃农、土地与非生产性要素的结合。”⑥王昉:《中国古代农村土地所有权与使用权关系 :制度思想演进的历史考察》,上海:复旦大学出版社,2005年,第137页。从大量的文书、地主租簿、方志中发现分成租制的影子,可以证实随着社会的发展,分成制依然有合理的因素存在于租佃市场中。

二、定额租与清代徽州民间租佃

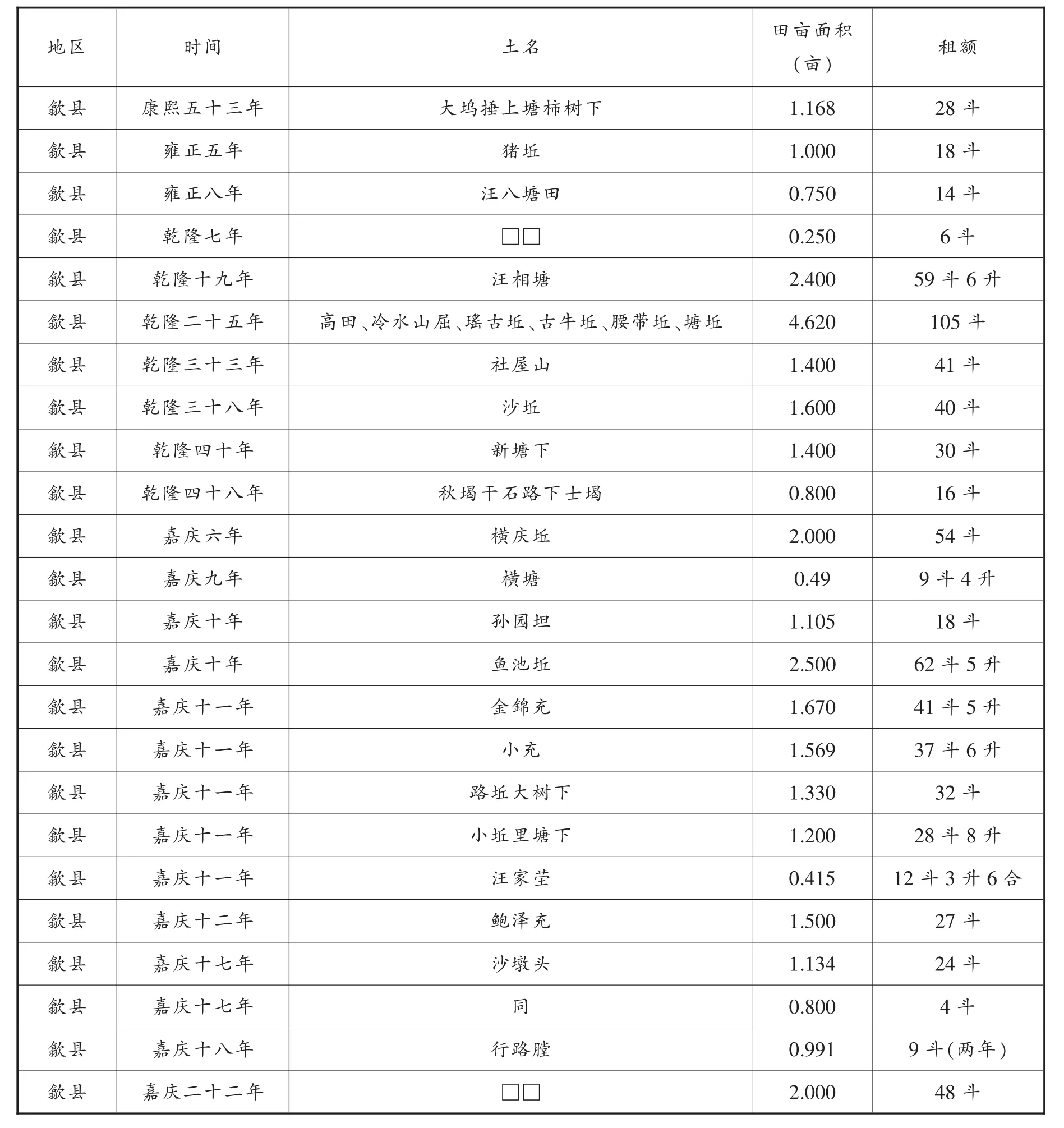

“实物定额租是一种租额固定,佃农按季或按年向地主交纳定量实物地租的剥削形式。”⑦阎万英、尹英华:《中国农业发展史》,天津:天津科学技术出版社,1992年,第141页。虽是定额租,但其租额并不是固定不变,“其租额之多寡,系各视其田之肥瘠及彼处斛、秤之大小斟酌而定,亦履历来相延之旧额。”①朱批奏折,乾隆四年八月六日,两江总督那苏图奏,转引自《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》。在清代徽州民间地区绝大部分佃田约中采用的是实物定额租。在《明清徽州社会经济资料丛编(第一辑)》中所收录的清代佃田约中,除去8件货币租、1件分成租,实物定额租有56件。这56件租田批的时间跨度从顺治八年到光绪三十四年,基本延续了清代的整个时期,实物定额租的比例达到了约74%。虽然这些租佃田约不能准确反映徽州地区实物定额租的占比情况,但在一定程度上说明了清代徽州地区实物定额租的普遍性。定额租能够普遍在徽州地区成为佃户交租的主要方式,与商品经济在徽州地区的发展有着密切联系。但定额租下佃农所缴纳租额状况如何?地主对佃农的剥削程度较分成租发生了怎样的变化?现据清代徽州租佃约对此进行加以分析。为了体现当时当地的原则性,在这里仅列举清代歙县地区租佃契约。通过表格的方式来进行分析(参见表1)。

表1 清代徽州歙县地区定额租概况

资料来源:安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第一辑),北京:中国社会科学出版社,1988年。

为了便于对同一类型土地租额的计算,表格中的田地全部为旱地,将水田以及水田、旱田都包括的佃田契均排除在外,共计51件。合计这51件租田总税亩为74.411亩,租额合计为167.986石,平均每亩租额为2.258石。按七五折①由于徽州地区计量单位的不同,这里的折实计算方式采用章有义《明清徽州土地关系研究》中对租额的计算方式,对租额换算均采用七五折进行折算。计算为1.694石,这是整个清代徽州地区的大致平均租额。为了体现当时当地原则,将嘉庆朝的15件契约进行统计,税亩合计为19.774亩,租额合计为42.866石,每亩2.168石。按七五折计算为1.626石,清代歙县地区整体每亩租额与1.694石接近。清代徽州的亩产量一般畈田在300—400斤之间不等,超过400斤的数量较少,山田一般200余斤。章有义曾说过:“明中叶时,一亩交十秤左右(一秤18-20斤)约200斤,高的达十六秤”②叶显恩:《明清徽州佃仆制研究》,合肥:安徽人民出版社,1983年,第250页。。很显然,随着生产力的发展,在清代至少不会低于明代中叶的地租水平。在嘉庆朝的刑部档案里有关各省实物定额租租额的简单记载:“江苏5件档案,租额集中在0.5至1石;浙江13件档案中,有8件集中在0.5至1石,3件超过1石。”①李文治:《中国近代农业史资料》(第1辑),北京:生活·新知·读书三联书店,1957年,第73页。当然通过简单计算每亩的租额不能准确反映徽州歙县地区的剥削率,有待于采用大量数据进行计算。徽州地区由于山多田少,田地并不像江苏、浙江地区的土地肥沃。休宁人赵吉士曾这样说过:“吾乡歉于田而丰于山,宜桑不宜稼……岁收甚俭,一亩所如不及吴中饥年之半。”②康熙《徽州府志》卷6《食货志·特产》。估计难以达到这一地区的产量水平。徽州地区的租额,通过对比达到了和江苏、浙江地区实物租额的相近水平,可以从侧面反映出,清代徽州地区的租额是相当沉重的。在这里应该注意到,在租约中“照祠例折算”③安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第435页。、“照时年祠内分例折算”④安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第436页。的现象已不同于一般租佃契约,已有较大可能出现了虚额现象。因租佃契约只是一个静态的租佃过程,无法窥探主佃间的真实地租交易。然而地主租簿则反映了租佃的动态演变,可以从中窥探佃户交租的概况,发现虚额现象大量存在于租佃市场中。

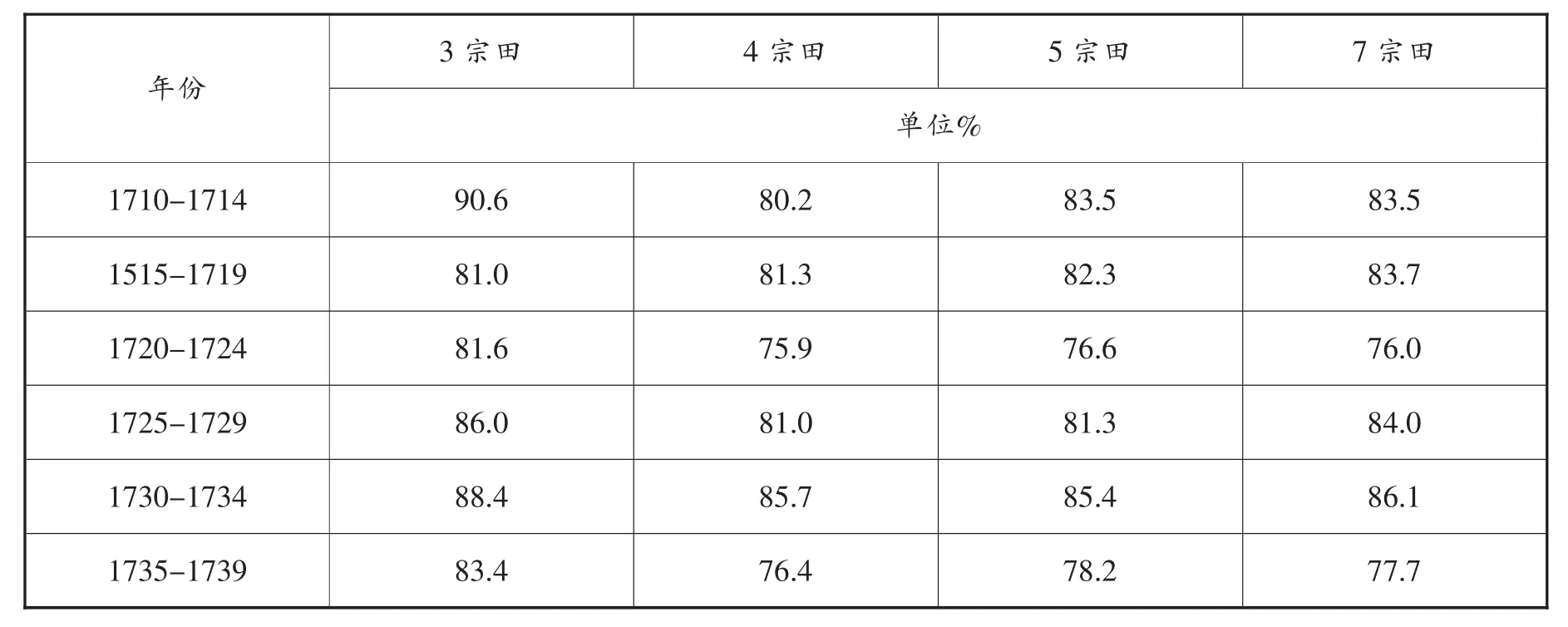

不仅在租佃契约中反映着实物定额租的普遍性,在清代徽州地主租簿中,实物定额租的现象亦较为普遍。现以清代徽州地区的部分地主租簿作一简要分析(见表2)。

表2 清代徽州地区部分地主租簿地租形态分布

从清代徽州各地区租簿的收租方式来看,在各地区之间有一个共同的特点即定额租(实物)在收租方式中占据着重要地位。分成租一般在灾荒年份由于佃农无法按原额交租可能会有定额收租改为分成收租。至于货币租则很少会在租簿中看到。尽管在清代商品经济已在江南一带有所发展,但徽州地区货币地租并没有在地租形态中占据一定地位。因此从地主租簿所反映的地租形态分布来看,定额租在清代徽州地区普遍流行是可以被证实的。

山地在徽州地区多采用分成制,但实物定额租有时也会成为山主与佃山人之间的租额交纳方式。如《清乾隆三十五年三月王启瑞等立租山约》:

立租约人王启瑞、启云、潘有义等人今租到程礼祀起用名下六保山一号,土名田弯里,其山东至坑,西至大降,南至陈公坞,北至庙,四至内凭中是身承去锄种花力,面议迭年秋收交纳苞芦子六百斛整,其租挑送上门,不得抛欠短少,如违听自山主另租与他人,恐后无凭,立此租约存照。

再批:其租王姓三人交三百斛又照租批

乾隆三十五年三月初十日

立租约人 王启瑞 启云 潘有义 王壬森

代笔中 程鹏坎 世傑①刘伯山:《徽州文书》第1辑(第7卷),桂林:广西师范大学出版社,2005年,第156页。

每年秋收交纳苞芦子六百斛整,可以看出采用的是定额制交租。租佃关系发展到清代已经是相当成熟,收租方式不再是固定的单一制,徽州地区山场租佃大多均采用分成制,但有些山主为了减少监分的繁琐,有时也会实行定额租。同一佃主在不同时间或者同一时期会采用不同的收租方式。

货币地租是定额租另一种形式,货币地租即承佃者按契约中规定的租额,向佃主交纳租钱或银钱。在清代徽州民间租佃契约中,货币地租相对来说并没有实物地租所占份额大,“由于生产水平的低下,封建制度的约束和社会经济的迟滞,在相当长的时间里,这种地租形态占的比重很小。”②周远廉、谢肇华:《清代租佃制研究》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年,第182页。明清两代随着一条鞭法与摊丁入亩的实施,在赋役征收方面主要不是以实物征收而是折银征收,货币租逐渐流行起来,对商品经济也起了一定的推动作用。徽州虽地处深山,但受徽商与清代商品经济发展的影响,商品经济与货币关系在这一作用下取得了新的进展。相应的农产品的商品化趋势在徽州地区逐渐增强,货币地租也随之成为佃户向佃主交纳地租的一种形态。此种地租形态下,佃户无需按照佃主的实物需求进行经营土地。实物定额租下佃户经营土地依据佃主的需求而定,而货币地租只需收获时节向佃主交纳契约中所规定的货币租额即可。虽然货币地租发展到清代,在全国十八个省份广泛流行,但徽州地区的货币地租始终没有像其他地区一样成为地租的主要形态而存在,“明清时期徽州的货币地租虽然也有所表现,但一直是星星点点,不成气候,只是作为产品定额租的补充形式而存在。”③刘和惠、汪庆元:《徽州土地关系》,合肥:安徽人民出版社,2005年,第83页。章有义说过:“就地租而言谷租形式占统治地位”④章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第110页。,这一点可以从地主租簿⑤文中的几件地主租簿均转引与章有义《明清徽州土地关系研究》。中得到证明。例如乾隆时期《李姓亨加会祁门租簿》,租簿中记载有78宗租佃的土地,但仅有两宗是向地主交纳的货币地租,其中有一宗是折银交纳,严格来说不能算是货币地租形态。清代《黟县佚名地主租簿》中记载的佃地约有21宗,地租形态为货币地租的仅有3宗,这3宗种植的皆为经济作物。清代《黟县孙居易堂租簿》共记载有佃田地89宗,其中有几宗是通过缴纳货币地租的形式来完成地租缴纳的。其中第4号佃田地在清同治八年的时候有过这样的记载:“不论年岁旱丰,递年硬交九九大钱八百文。”交一年货币租,随后改为交纳实物租(谷租)。租簿中的8号和62号这两宗租地同样也是先实行的货币租,然后改为实物租。清代《休宁隆阜镇冠记租簿》共计有佃田约40宗,地租形态为货币地租的有6件,现依据租簿记载数据以表格形式进行统计与分析。

从上表3中可以看出这6宗货币地租中主要有两类即田地和园地,和其他地租簿中货币租相比所占比例还是较高的为15%。从租约中可以看出原编号为37号的菜园地直接记载“递年交租钱二千八百文”,是直接性的货币地租,其他几件都是谷租折钱的形式实现的地租缴纳。这在一定程度上说明了该地区并没有真正实现货币地租的形态,只是一种由实物租向货币租过渡的状态。清代《祁门胡氏租簿》中的租佃土地有64宗,其中货币租仅有3件,其中有一件是为实物折银租,其他两件为当今小买田的“利洋”,并不算是真正的货币地租,但出现了向货币租转变的趋势。从这几件地主租簿来看,当时货币地租并不占优势,在很大程度上实物定额租仍是最重要的地租形态。当然,过渡中的货币地租在租佃约中也有很直观的体现。如《清雍正十二年三月程之来兄弟立召佃田约》:

表3 清代黟县孙居易堂租簿(货币租额)

立召佃业主程之来兄弟今有七保荒田一備,土名墙尾角,大小十一块约计一亩五分,凭中召与王子友前去开荒耕种,面议迭年权交纳租钱九三色银一钱四分,其银约至递年九月交纳不得短少,其田议定十年之后另议交租,倘十年之内原佃不种,听自田主另行召佃耕种,承佃之后二者毋悔,今欲有凭立此召佃约存照。

雍正十二年三月十八日

立召业主 程之来兄弟

依口代笔中 程彬①刘伯山:《徽州文书》第1辑(第7卷),桂林:广西师范大学出版社,2005年,第29页。

程之来兄弟的这件召佃约,要求佃户每年九月交纳银租九三色银一钱四分,是一件真正的货币租,并不是通过实物折银的方式实现。但货币地租在徽州发展缓慢,尽管伴有商品经济的发展,其始终没能冲破实物租的形式成为占主导地位的地租形态。“地租从产品到货币形态的过渡,以商业、工业与商品生产的发展为条件。”②中共中央著作编译局译:《马克思恩格斯全集》第25卷,北京:人民出版社,1974年,第898页。虽然徽商资本雄厚,但并没能给徽州地区带来转型的条件,相反徽州地区小农经济、乡村社会化以及封建性色彩较为浓厚,阻碍了货币地租在徽州地区的发展。

三、徽州地租运行的一般规律

在理解徽州地租形态分布的基础上,从威廉姆森(Williamson)契约理论(交易成本经济学)的角度分析清代徽州地租的运行状况以及租约模式的理性选择,将会对徽州地区地租租额以及地租率有一个清醒的认识。契约上的既定租额并非代表主佃间真实的交易成本,在清代徽州地区,地主对佃农的真实剥削情况如何?这是一个值得商榷的问题。

(一)机会主义

有限理性与机会主义是Williamson交易成本学的重要理论,但清代徽州民间地区租佃市场上是否满足这两个条件?徽州地区由于特殊的地理环境,相对较为稳定。由于徽商的发展,民间地区信息传播较为迅速。即使在这样一个透明的社会环境中,也无法保证主佃双方不投机现象的出现。而且这一现象在徽州民间地区表现较为频繁,当然这不是对徽州民间社会风气的质疑,而是这种现象是徽州社会复杂的经济关系所诱导的。

租佃契约反映的是一个静态的租佃关系,签约之初的租额只是一个静态的数字,也很少出现交租单独签订的契约,无法窥探主佃间的交易实况。徽州地区保存下来的地主租簿却有效弥补了契约的局限性,可以说地主租簿是一个动态的租佃契约,能够真实地窥探到徽州民间地区主佃的真实交易情况。现以清代徽州地主租簿《休宁黄姓祀租簿》来分析③章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,141页。。该租簿记载了1697-1746年的土地租佃情况,这一时期可谓是清代比较繁盛的的时期“康乾盛世”。选择盛世阶段的租簿,相对来说更能反映社会稳定时期主佃阶层较为真实的租佃交易实态。根据休宁黄姓祀租簿的记载,以3宗租田为例,其中实收率1705年为66%、1708年为69%、1716年为57%、1721年仅为45%,在4宗田、5宗田、7宗田中均存在佃农交租空白的例子。当然由于年成的丰歉不同,单一年份无法较为准确地反映地租实收率的实况。为了体现实收率的动态变化,现以租簿记载的实收数据以5年为间期进行统计:

表4 1710-1739休宁黄姓祀租簿每五年为周期的平均实收率

通过租簿实收率可以看出,在休宁黄姓祀租簿3宗田、4宗田、5宗田、7宗田中几乎无租额全收的记录,实收率约在70%-90%,这是在盛世所能达到的情况。在社会动乱时期,却仅有60%左右的实收率,这是定额租反映的实收率。分成租下租额实收率同样会出现类似定额租投机的状况,如《黟县佚名地主租簿》①章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,224页。,租簿中由于定额租租额佃农无法按时缴纳,其中除1868年为交足外,其他年份最高只有80%,最低不足50%。地主为了地租的收益稳定,不顾佃农的抗欠与监督成本的提高,将定额租改为分成租,改制后地主对租额的收益确实有所提高。由于“农民持有信息优势,又因直接经手,而且有对农产品一定的掌控权”②高玉凌:《租佃关系新论:地主、农民和地租》,上海:上海书店出版社,2005年。,仍会出现无法足额交纳的状况。同时在此租簿中夹有三张欠租清单,欠租人数达到了23人,并且出现6人历年从未交租的现象。其中有的佃户多年累积下来的旧欠,甚至达到了租地时的12倍。通过租簿的观察,“被列入清单的这些佃人所欠的租谷,大多不只是当时几年新欠的,而是包括相当长的时期积累的旧欠和老欠”③章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,227页。,可以看出佃农无论在定额租,还是分成租下很少出现地租足额缴纳的情况,当然天灾、战争导致无法租额交纳是在所难免的。佃农通常以拖欠、求让、偷割秋分、压产、逃租、转佃、有组织的斗争等进行骗租。佃农频繁出现投机行为,在一定程度上是由于租佃系统的各要素决定的。地主、佃农、劳动、土地各要素之间存在着一定的联系。地主掌握着生产要素——土地,地主和土地是可以分离的,佃农和劳动则是密不可分的,与土地的联系会更加紧密,是直接参与生产的各个环节,因此佃农的投机行为要高于地主。但在租佃关系中地主往往也会通过增租夺佃、勒索等行径来扩大对佃农的剥削,并且对佃农在撤佃或者换佃时带有强制性,佃农在这一点是无法左右的。可以看出,主佃双方都在一定程度上均存在着有限理性与机会主义,被誉为“契约社会”的徽州在地权的分化中同样跳不出机会主义的怪圈。

(二)风险分担

土地在封建社会中是一种财富的象征,对主佃双方均具有一定的磁场效应。徽州由于特殊的地理环境这一境况尤为典型。在租佃市场中,由于佃农在生产过程中与土地产生直接的联系,且土地产出是其收入的重要来源,佃农会在租佃过程中花费更多的劳力,对此会产生格外重视的心理。发展到封建后期的地主,虽掌握一定的土地资源,但这时的地主已不仅仅是单一属性的地主,有时可能兼具土地与商业的双重属性身份,土地只是其利益来源的一部分。因此面对土地产出的风险性,佃农对待风险排斥的程度要远远大于地主。在面对自然灾害以及不可确定性的人为因素带来风险时,主佃双方将会如何转化风险,达到利益平衡的目的,是租佃双方不可回避的现实问题。根据租佃双方对风险排斥程度的分析,不防假设在租佃过程中主佃面对风险程度等级状态为“中性”和“厌恶”。在不同合约下租佃双方面对风险会呈现如下情形(参见表5):

表5 不同合约下租佃双方面对风险概况

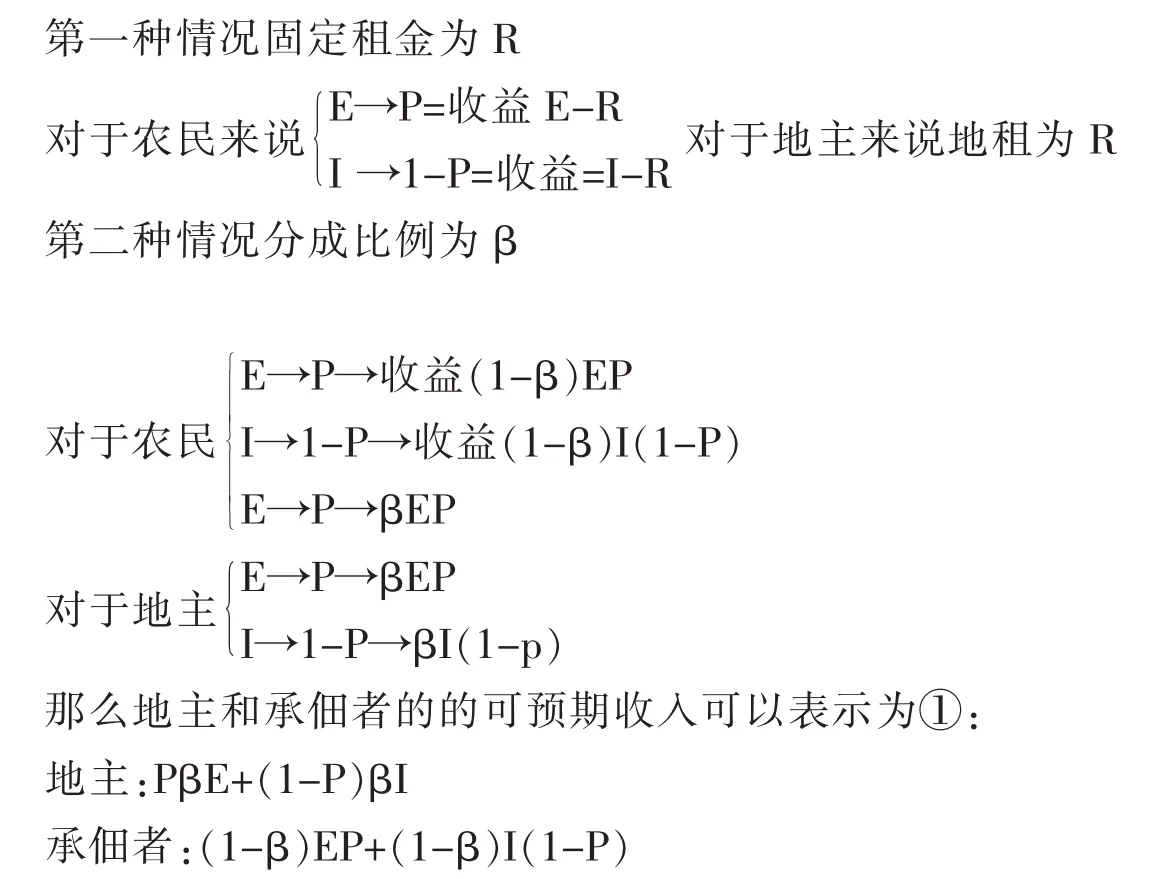

可以看出在分成制与定额制下,租佃双方在风险分担与排斥程度均会根据自身的实际情况产生分歧。在这里考虑将不确定性引入模型进行分析,虽然主佃双方可以理性的安排投入,并能对投入进行较好地把控,但自然带来的不确定性在很大程度上影响着土地的最终产出。这里将假设存在一个佃主,将佃户归为一类,假定佃户为一。在此种状态下,排除主佃双方的交易成本(即投机行为与有限理性行为),地主与佃农始终保持一个最优的投入状态。将土地产出水平假设为两种状态,分别用“E”和“I”来表示,分别代表“优”和“劣”其中将“优”的产出概率为“P”。

在这里分两类情况进行分析,先从固定合约进行探讨,此时不论承佃者对土地产出的收入是优还是劣,其需要承担的租额是固定不变的,用字母表示为“R”。在产出乐观时承佃者的收成可以表示为“E-R”、相反产出低落时收成可以表示为“I-R”。设“β”为农民的分成比例:

在风险性达到一定契合点时,这时无论是定额租还是分成租,便会出现一个特殊的状态,即分成契约与定额契约下的收益达到平衡点(R对等状态)。因此分成合约下的分成比例“β”则需满足②:

分成契约下承佃者在收成较为乐观时的土地产出为(1-β)E、低落时的土地产出为(1-β)I,为了便于形成对比分析,可以将(1-β)E或(1-β)I与定额制的情况进行比对,将②代入,即③为:

由于产出I(劣)小于E(优),所以③推导为结果小于0,由此我们可以推断,第一类在分成制下,承佃者的收入比较乐观时,此时承佃者在分成制下的收入相对来说要小与定额制。第二种情况,在分成契约下承佃者的收入较为低落时,此时③大于0,分成制下的收入要高于定额之下的收入。①罗翔、项歌德:《马歇尔分成制之谜:一个基于风险分担与激励的视角》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2010年第6期,第80页。在面对风险时,由于主佃反应的程度不甚相同,佃农更愿意选择和地主共担风险,而不是被迫在租佃过程中独担风险,相当于在这一租约模式下分成制实现了风险的转化与分配。

(三)风险规避与制度选择

在租佃市场中风险因素是无法避免的,自然、战争等风险是租佃双方不可抗拒的。基于上述对风险分担的分析,主佃双方对风险均是排斥的,只是做出的反应有所不同。本着利益最大化的原则,租佃双方会从不同角度来规避风险,实现制度的最优选择。

分成合约一般主佃间预先按照乡规俗例确定一个固定的分成比例进行产后的分配,相较于“工资合约”②按交易成本来分析工资合约需要支付监督劳动的高昂成本,佃主为了节约成本,一般工资合约的土地经营模式主要存在与劳动监督成本较低的地区,在浙江农村这种现象可以得到很好的证实。来说分成合约在成本优化方面,明显要比工资合约与定额合约具有更大的优势。因分成合约无需对劳动与土地实行监督,成功规避了工资合约与定额合约的缺陷,但分成制也存在着“阻碍生产力提高和农业经济积极发展的一面”③周远廉、谢肇华:《清代租佃制研究》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年,第133页。,是一种落后的合约形式。虽然规避了工资合约与定额合约的缺陷,但也充分暴露了其需要监督田地产出的弊端,往往监督产出会面临更加复杂的程序。在徽州六县,由于各地习惯的不同,一般主要有两种监分方式,第一种为临田监分。例如歙县地区在《歙县胡姓怀忻公租簿》中“秋收时地主临田察看收成或监割。”④章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第60页。一般在灾年临田监收的现象更为频繁。另一种监分的方式为临场监收,如《歙县管有名召田约》“秋收请主登场看割均分”⑤安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第429页。。临田监分与临场监分在监督程序上也存在着不同。在乾隆刑科题本相关档案中,临田监分一般需要经过禾束明分、抓阄分定、逐丘分割逐次完成。临场监分执行步骤则更为复杂,需要经历估产、做标记、看打、按实际产量分产。清代徽州地区随着地权转移,田主的产权相对来说是比较分散的,这样田主在田间往返势必会承担更繁杂的监分程序,可以看出分成制下的交易成本还是相对高昂的。佃主为了节约交易成本就不得不变更收租方式,但节约交易成本是多种因素综合作用的结果,并非是收租方式的改变所能决定的。

定额制在交易成本上与分成制存在着不同之处,采用定额地租的收租方式,田主在交易成本方面既不需要考虑对劳动的监督成本,也不需要考虑监督产出的成本,这样即使田主的产权比较分散,也不会造成重大的交易成本的损失。定额租作为封建时期收租方式的最后一个阶段有其存在的合理性。但定额租规避了监督劳动与监督产出,并不意味着定额租下田主是无需付出成本。定额租下大部分佃户已取得对田地永远佃耕的权利,为了提高产出,会大力消耗土地的产出力,因此定额制下田主需要付出一定的监督土地肥力的成本。“合约安排本身即为交易成本的表现形式,租佃合约在节约克服某些交易成本的同时又暴露出一些交易成本。”①高彦彦、杨德才:《交易成本、合约弹性与明清徽州的定额地租》,《制度经济学》2008年第1期,第178页。无论是分租制,还是定额制,均需要支付来自不同方面的交易成本。见表6:

可以看出各种合约形式均不可避免的承受着交易成本带来的压力,仅仅在租佃过程中单一地使用收租方式,不可能达到产权分散状态下衍生的交易成本问题。对交易成本问题更好的解决需要不同合约之间的相互组合,以期达到减少损失获取利益最大化的目的。

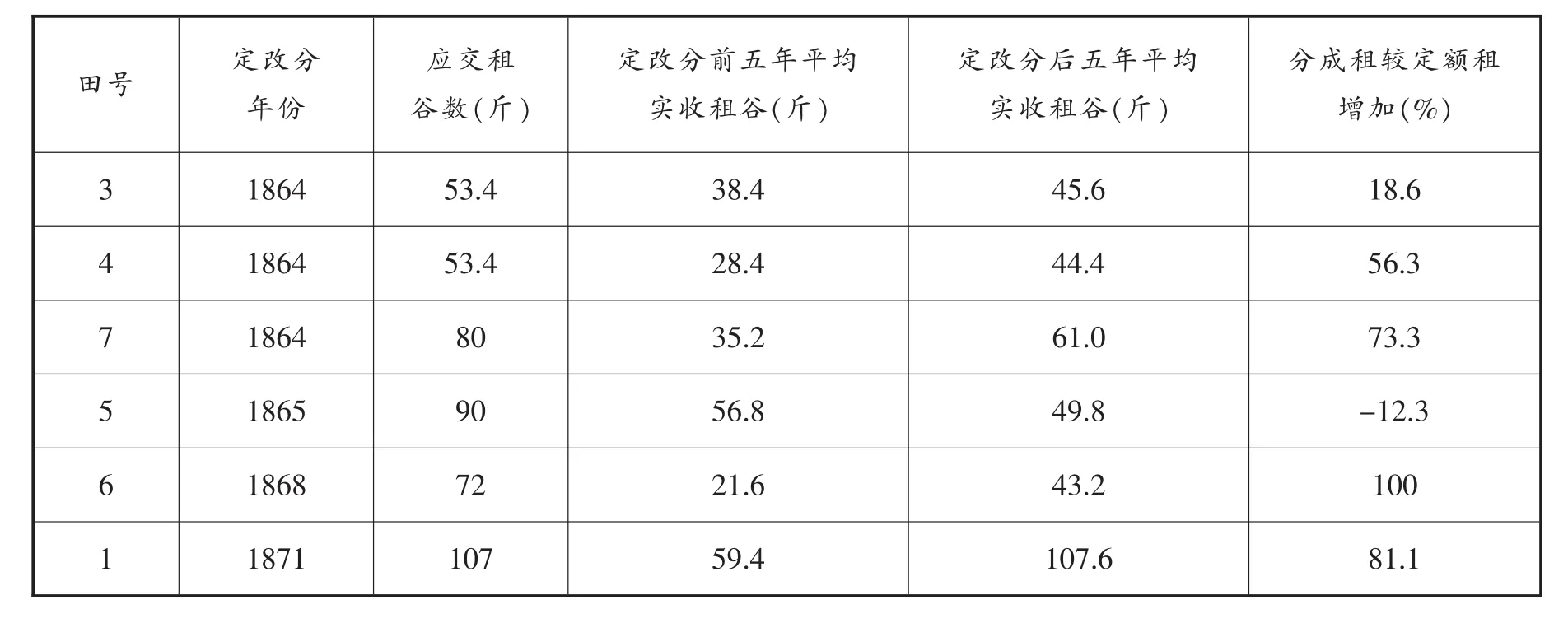

分成租远不如定额租那样可以适时改变收租方式,在清代徽州的大多定额租制的租佃约中可以看到,每遇灾年收成不足时,可以适当地减少租额或改变收租方式③定额地租灵活性在徽州六县并不是绝对的,比如在清代祁门地区相较于其他地区的租佃约中经常会出现“秋收送门交还无论丰歉”即无论丰年还是灾年租额始终按契约规定足额交纳。。例如《歙县汪得和租田批》中“倘有天虫、白色、干旱眼同监割”④安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京中国社会科学出版社,1988年,第427页。,体现了在受灾情况下可以适当地减少租额,以此来缓解佃农交租的压力。又如《歙县黄文魁租田批》中“若有年成乾旱,眼同监割均分无异”⑤安徽省博物馆:《明清徽州社会经济资料丛编》(第1辑),北京:中国社会科学出版社,1988年,第428页。,灾年收成不足时佃主可以将收租方式灵活地调整为分成租制。而分成租则只能按照契约中规定的分成比例或者调整比例履行交租义务。分成制与定额制在租额区别上并没有一个定性的界定,一般定额租的租额相对于分成租“大约计丰年所收各得其半为常”⑥方行:《中国古代经济论稿》,厦门:厦门大学出版社,2015年,第108页。,丰年的产量要高于平常年份的产量。可以大致推断定额租的租额大致要略高于分成租的租额。地主比较乐于采用定额制,基于上述风险分担模型来说,这种情况仅存在于承佃者收成较为乐观的时候,即大于0,但当承佃者收成不好时,地主为了避免更大的损失,不得不改为分成制保证租佃秩序的良好运转。清代徽州《黟县佚名地主租簿》①章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第225页。中记载的租佃数据较为真实地反映了引入风险因素时的两种数学模型。租簿中载有1847-1885年出租的21宗土地,此租簿记载年份连续性很强,更能体现主佃双方面对风险时如何规避风险,实现制度的最优选择。现以该租簿中的改制前后实行的收租方式进行探析。地租租簿记账期内,由于自然灾害与战争的因素(太平天国运动),出现了大量佃农无法按时交租。虽然地主遭遇风险的程度小于佃农,但佃农收成不好,直接影响的便是地主在土地上所能享有的既得利益,不得不被迫改为分成制,防止损失的扩大化。当然佃农依土地而生,虽然分成制束缚了佃农的生产积极性,但无法单方面承受风险,需要与地主共担风险,维持租佃秩序的稳定运行。通过改制前后的收租状况,可以明晰租佃双方的风险规避与制度选择。

表7 定改分地租实收概况

可以看出,在定额租改为分成租前后很少能达到规定的租额,但定改分在一定程度上改变了欠租或少交租以及未交租的现状。从佃农改制后交租的情况来看,佃农在定改分之后的实际收益应该是增加的。以此推断,在承佃者收成低落时,分成制是一个双赢的契约模式,相对于租佃双方来说,在一定范围内,即规避了风险,又实现了既得利益的最大化。

分成租制与定额租制并非是相互取代的关系,两者并非完全处于割裂状态。定额租制可以说是在分成制的基础上产生的,一般“计数岁之中以为常”②陈芳生:《先忧集》,第16册“减私租”篇。,大约取分成租制下租额的平均数,或者取多年分成租额集中的中等租额来确定租的租额。另一方面,在租佃过程中出现灾荒导致收成不足时,定额租在内序调节上便需要同分成制建立稳定的联系,以便于适时调整收租方式来稳定租佃秩序。在一定程度上保障了租佃双方利益的平衡,“所以从长时间段看,定额租没有完全实行的,大都是定额租中包含着分成租,或者说以定额租为主,分成租为辅。”③刘和惠、汪庆元:《徽州土地关系》,合肥:安徽人民出版社,2005年,第69页。因此,不能单纯地认为在内序进化上定额租是分成租的进一步发展,否则,便割裂了两者之间的联系。在定额制出现矛盾时,一般需与分成制建立联系以此来调节租佃矛盾。在交易成本影响下地主会适时改变收租方式,对租佃制度做出理性选择,以此来稳定租佃市场的平衡发展。

四、结 语

租佃关系是一个复杂的经济现象,租佃双方合理安排契约,促使交易成本、风险规避等因素,本文尝试构建一个数据化分析的地契研究的动态模型:从经济收益的角度,将契约文书、租簿中的租佃交易的动态变化,归纳为一个连续演变的收益分配模型,以此来增强认识徽州传统社会契约交易的过程。根据这个模型,本文得出的结论是:定额租在徽州租佃市场中占据主导地位的说法有待商榷,徽州地区的山场租佃依然是分成制占据着主导地位;交易成本下的徽州租佃市场中,佃农依土地而生,佃农的投机行为要远远高于地主,经常性出现骗租、抗租等行为;风险因素对于定额合约以及分成合约来说,是无法规避的一个风险项目,遭到了租佃双方的双重排斥;佃农是土地利益的直接产出者,地主为了利益损失的最小化,不得不与佃农共担风险,趋向于互利双赢的分成合约,在徽州地主租簿中得到了较为真实的反映;分成合约与定额合约不仅仅是租佃过程的制度选择的一种机制调节,与其说是能优化分成租与定额租在现实中的理性选择,不如说是利益双方博弈的产物。