大数据产品抓取行为的不正当竞争认定路径探究

——基于平台经济视野

夏一景

(西南民族大学,四川 成都 610000)

0 引言

《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置机制的意见》将数据认定为生产要素。大数据时代,传统企业纷纷向平台型企业转型,开发、运营大数据产品成为数字经济的基本特征与基础条件。互联网平台具有开放性、多边市场以及网络效应等特征,利用大数据产品提升用户黏性的商业模式为平台企业带来了巨大竞争优势。互联网经济在激励创业释放技术创新红利的同时也诱发了诸多新型不正当竞争行为,典型案例如利用技术手段抓取大数据产品而引发的竞争纠纷。

司法实践中,对于涉及大数据产品抓取不正当竞争的案件一般采用《反不正当竞争法》第二条这一原则性条款解决,其理念表达出对大数据产品采取财产权保护模式的倾向。“淘宝诉美景案”作为我国大数据产品不正当竞争纠纷第一案,首次确认了数据企业对其大数据产品享有财产性权益。由于当前立法对数据的权属认定阙如、现行《反不正当竞争法》尚不能完全回应数据保护的独特要求,以及实务中对于互联网新型竞争行为中竞争关系认定标准不一等原因,对此类新型不正当竞争行为的规制还处在探索阶段。

1 大数据产品性质界定及现有保护路径

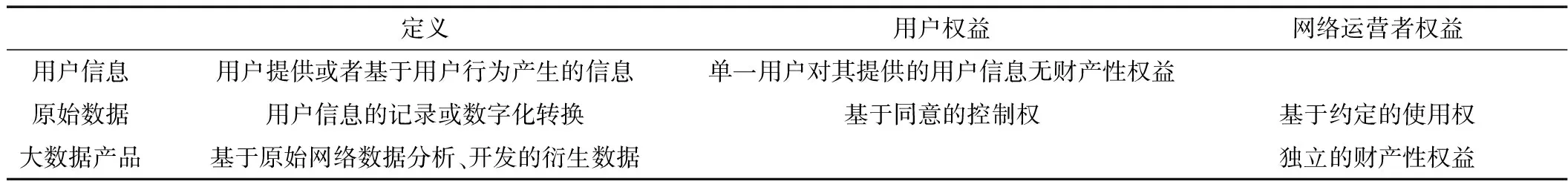

1.1 大数据产品和用户信息、原始数据的界分

大数据产品与用户信息、原始数据在物理性质、用户和网络运营者权益等方面具有本质区别(见表1),前者是于后者基础上形成的创造性产品,是区别于原始数据和用户信息的新权利客体。网络运营者对大数据产品享有独立的财产性权益:生成方式上,大数据产品主要依赖于网络运营者的智力劳动投入;呈现内容上,大数据产品展示的是在巨量原始网络数据基础上通过算法深度开发整合形成的衍生数据。从市场价值角度,大数据产品可以为运营者所实际控制和使用,已具备交换价值,并为经营者带来一定的竞争优势,是平台企业的核心竞争力所在。

表1 数据产品和用户信息、原始数据的界分

1.2 对大数据产品法律保护的竞争法路径

司法实践中,大数据产品并未被界定为财产权,而是作为企业的经营条件与水平等比较优势的排他性利益,被归为“竞争法意义上的财产权益”。因竞争法保护模式下的大数据产品权益是基于市场竞争者的侵害而出现,无法获得事前救济,学界有观点将此种消极赋权模式下企业就其主张的权利称为“准财产权”。竞争法意义上的财产权益往往负荷根本性或一般性的价值,将大数据产品视为竞争法上独立的新型财产权益予以保护,其合理性在于减轻了司法机关在知识产权法、物权法上对其进行正当性、体系化论证的压力,在当前数据确权尚未明晰的背景下最大程度保障了网络运营者的权益,回应了大数据战略发展的诉求。然而,要运用竞争法规范对大数据产品进行法律保护,首要问题便是如何将反不正当竞争法有限的、难以将被诉行为直接涵摄的规范适用其中。若能在现有规范中找到相应类型,即可对该种不正当竞争类型的描述和构成要件进行法律适用上的操作。

2 平台经济对竞争关系认定的突破:不再局限于同业竞争

在互联网经济去中心化与去结构化发展影响下,市场竞争模式与行为呈现为多维竞争与跨界竞争下的流量争夺与数据博弈,竞争关系也从传统、狭义的同业竞争关系扩大至广义的竞争关系。掣肘于同业竞争意义上的传统竞争关系将在一定程度上限制反不正当竞争法的调整范围。互联网平台经济所营造的新型竞争生态重塑传统竞争关系的主要原因大致有两点:

其一,互联网领域非同业平台经营者之间存在流量竞争。流量是衡量平台价值的基础,平台通过对流量的吸引夺取此消彼长的竞争优势,并经由特定模式将其变现盈利,对流量的争夺与对竞品流量的损害是互联网领域竞争区别于传统竞争的主要特点之一。

其二,跨界竞争已成为平台经营主要竞争模式。大数据产品具有网络外部性与锁定效应,前者代表产品价值与用户规模呈正相关,后者意为平台用户因网络外部性的作用被锁定,具有较强的使用惯性。处于平台经济核心地位的平台企业在商业模式上通过创新大数据产品提升用户体验,促进多边用户的交互作用在用户组间产生正向网络交叉效应。基于用户体量优势与产品锁定效应,平台极易将一个市场的竞争优势传递到另一个市场,跨市场竞争使得处于不同细分网络服务领域下的经营者具有直接竞争关系。在此种覆盖整个互联网领域的统合型竞争下,囿于特定或相对关系进行评价已不再适当,司法实践业已打破和拓展传统同业竞争转向广义的竞争关系。

3 我国司法实践对大数据产品抓取行为不正当竞争认定现状及困境

3.1 立法现状:互联网专条文本设置存在局限

数据不正当竞争纠纷中,《反不正当竞争法》中可适用的规范有新法所增设的第十二条“互联网专条”以及一般条款,其中互联网专条的设置是对当前瞬息万变的新型竞争行为的积极回应。根据特别法优于一般法的原则,适用穷尽前者方能存在适用后者的空间,一般条款的保护方式是立法上的次优选择。具体到大数据产品抓取的认定上,互联网专条第二款前三项的类型化规定既不周延也不互斥,难以归入其中,而兜底条款中对“妨碍、破坏”“正常运行”的具体构成要件语焉不详,裁量空间较大,可操作性较弱。互联网专条兜底条款在实践中的适用频次和效果也印证了这一点,故而诉诸一般条款进行认定。

3.2 司法现状:法官裁量尺度不一且易向一般条款“逃逸”

如前所述,互联网专条的构造本身并非完全封闭的列举,兜底条款的设置实际上赋予了该条较广的辐射力,特别是提供了转向适用一般条款的空间,加之现有法律对于大数据产品的定性与具体保护路径阙如,司法实践中对于此类新型不正当竞争行为往往通过法官对大数据产品的个人理解加之法律原则、立法目的等补充进行处理。其中,法官个人的价值判断和理论选择都将影响案件的定性与裁量,且一般条款虽更具灵活性但其调整范围也较为模糊,对诚实信用原则和商业道德等内容的判断无法统一,故而依赖一般条款对大数据产品不正当竞争行为进行规制,既存在滥用一般条款之嫌,也并非这一问题的最优解。

有论者认为,互联网专条的兜底条款针对性更强,与大数据产品不正当竞争纠纷适用契合度更高,适用该条款可以分解一般条款的适用压力。但由于互联网专条兜底条款自身的局限性,从既有相关案件看,法院在解释适用互联网兜底条款时仍倾向于从一般条款中寻求释法说理路径,出现“以互联网专条之名,行一般条款之实”的倾向,或者拒绝具体规则的涵摄,径直向一般条款逃逸。并未被直接列举规定的大数据产品纠纷同样存在兜底条款适用模糊的问题,具体司法适用条件需在个案中予以提炼。

4 完善大数据产品抓取类不正当竞争行为认定的建议——以《解释(征求意见稿)》为视角

4.1 优化与弥补相关法律规范架构

4.1.1 细化互联网专条兜底条款的适用条件

以前揭问题为导向,应基于平台经济新竞争生态特点进一步释放互联网专条兜底条款的适用效能,将构成“妨碍、破坏”对产品或服务正常运行的条件进一步明晰。《解释(征求意见稿)》第二十五条对此有所体现,该条对互联网专条兜底条款的适用条件进行了细化,并引入了对公共利益、经营者利益与消费者利益“三元叠加”利益的考量,反映了司法对一般条款适用利益判断原则的有效借鉴。

然而,《解释(征求意见稿)》将适用互联网专条兜底条款的要求提高至需说明五个要件的同时,适用一般条款的认定要件反而更少,这是否会倒逼审判中进一步向一般条款逃逸?笔者认为,法院在数据不正当竞争纠纷中应秉承谦抑的司法态度适用一般条款,并严格遵循适用穷尽互联网专条方能存在一般条款适用空间的逻辑,避免互联网专条在审判中被空置。但仅规范两条款的适用顺位尚不能完全回应互联网专条可能被架空的问题,仍需增加一定的限制。因此互联网专条兜底条款的适用要件不应高于一般条款,通过解释的方式对其进行补充时应更为审慎。

4.1.2 通过立法丰富新型不正当竞争行为的类型化规定

司法实践的经验表明,现行竞争法体系尚不足以回应纷繁复杂的互联网新型竞争带来的挑战,故在规范现有条款适用的基础上,通过立法不断更新、丰富新型不正当竞争行为的类型化规定的重要性毋庸讳言。这一点在《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》(以下简称《规定(征求意见稿)》)根据实践经验增加了对数据爬取、“二选一”等行为规定的设计中也可窥见一斑。

4.2 调整竞争关系定位,革新竞争行为正当性判定理念

在互联网经济下中竞争行为与竞争关系并不发生必然逻辑联系的底色下,竞争关系在反不正当竞争法中的功能定位已呈现淡化趋势,实务中已有观点认为,竞争关系不再作为不正当竞争行为的认定起点是反不正当竞争法保护多元利益发展的必然结果。而竞争行为的正当性判定是不正当竞争认定的肯綮之处,平台经济颠覆和重塑下的新竞争模式也推动了反不正当竞争法的规制路径进阶至行为正当模式。但司法实践对于数据抓取行为的正当性认定缺陷尚存,评价竞争行为正当性的说理证明简单、价值判断模糊,对经营者利益考量稍显单薄。故而在大数据产品抓取行为的不正当竞争认定中,应坚持竞争法的价值取向,革新竞争行为正当性判定理念,同时摆脱欲判定行为正当与否首先需要判断是否存在竞争关系的思维定式。

4.3 引入实质性替代标准

司法实践中,实质性替代是构成不正当竞争的重要因素,是认定数据不正当竞争的损害结果标准。由于诚实信用原则与商业道德存在一定抽象性与模糊性,在规制数据不正当竞争行为的实践中应更多综合客观标准予以判断。而实质性替代标准既是违反诚实信用原则和商业道德的客观体现,也是互联网专条兜底条款的具体化。《解释(征求意见稿)》第二十六条表达了实质性替代标准的肯认,进一步限定了保护数据类型,强调经营者不得通过非法手段抓取数据,进而对其他经营者提供的相关产品或服务产生实质性替代,《规定(征求意见稿)》亦采取了同样的态度。

目前实质性替代的认定标准争议尚存,亟须明晰。“实质性替代”本就是一种客观事实,产品或者服务之间相似度的高低并不能代表实质性替代结果发生与否,应从数据控制者相关产品用户的视角出发,充分考虑用户是否能够通过被诉行为达到获取所需服务的实际效果,使用目的是否已经实现。此外,具体表现为损害数据产品服务生态以及恶意破坏用户黏性等对于网络运营者潜在利益或平台商业模式的侵害也正成为识别是否构成实质性替代的重要考量因素之一。