基于中国地级市的电视问政与公共服务支出研究

邹渊文

(兰州大学经济学院,甘肃 兰州 730000)

1 文献综述

公共服务支出可以直观地反映地方政府的财政状况,用以衡量地方政府的政府绩效,以及政府向群众提供公共物品的意愿。它可以影响居民主观幸福感(何凌云,2014)、全要素生产率的增长(薛钢,2015)等,对社会生活福利与经济增长有重要的影响(唐颖,2014)。特别是随着我国市场机制的日趋成熟,对财政支出结构向公共服务领域倾斜的需要更加迫切。在现代市场经济中,市场通过竞争机制和价格机制,在供求双方的作用下,按市场效益最大化的目标配置资源。因此,市场活动本质上是一种趋利性的活动,这决定了其在公共品供给等非盈利性领域的资源配置存在天然的缺陷。市场化程度的提高,要求政府强化在公共领域的服务职能。一方面,逐步退出市场;另一方面,为市场机制的运行提供保障,从竞争性领域转向为市场提供解决外部性的条件(李文军,2013)。然而,从已有研究结果来看,政府提供公共服务的积极性不高(吕炜等,2008;石英华,2017)。并且,在我国,政府更偏好提供“硬公共品”而在医疗、教育等“软公共品”的供给方面不足(刘成奎,2012)。究其原因,一方面在于政府间的垂直竞争和水平竞争。居民“用脚投票”倒逼地方政府通过提高支出效率以增进社会福利,从而形成了“为增长而竞争”的压力(Li & Zhou,2005;缪小林等,2017)。根据财政学原理,生产性(投资性)支出与民生性支出相比,能够更迅速地发挥波状乘数效应,带来经济增长,具有显著的短期效益。因此,政府间竞争将助推财政活动更多地作用于生产性支出(Cohn,1997)。另一方面,现行的财政分权制度增大了地方政府的财政压力(左翔等,2011),使财政支出向生产性领域倾斜以追求短期经济增长。

近年来,越来越多的学者认为,监督机制的缺乏也是公共服务支出不足的重要原因之一(龚锋等,2009;刘书明,2016)。从内部来看,上级政府对下级政府的政绩考核面临有限能力和信息不对称的约束(Bardhan & Mookherjee,2000),特别是当下“唯GDP”论尚未完全破除,当地的经济发展水平作为一个显性指标,依然是地方政府官员追逐的重点,这会掩盖经济增长背后的民生问题。从外部来看,来自普通民众的力量十分有限(周黎安,2007)。普通民众没有能力反映、没有渠道反映,成为促进民众充分发挥监督力量的所面临的一个重要问题。而电视问政作为连接政府与民众的桥梁,搭建了一个政民互动平台,有效地缓解了上下级政府之间、政府和民众之间的信息不对称问题,充分发挥了媒体作为“第四权力”的作用(亢廷锟,2019)。

电视问政节目是一种媒介化治理的创新。治理指的是一个有序的过程,通过它,执政者制定并执行公共政策,监督并评估执政的举措,以提升执政的正当和有效程度(闫文婕,2020)。作为一种传播媒介存在,电视问政节目对于政务执行的直观作用是为官民对话搭建新的平台,为政府回应民意提供了重要的途径,其关键在于其有没有起到“治庸问责”的监督作用(胡春艳,2017)。以往的研究中也表明,媒体在监督作用的基础上,如果能得到政府的帮助与介入,就有可能更好地发挥治理的作用(杨德明,2012)。然而,已有关于电视问政的文献大多局限于管理学和传播学,且大部分研究是针对某一或某几个电视问政类节目展开的个案研究。例如有学者从管理学的角度探讨了与城市治理创新的关系,以中国最早的武汉市电视问政为例,分析电视问政对城市创新的作用以及存在的问题,如参与性、公共性、反馈性不足,为节目运营优化提供一定借鉴(张立荣等,2016);从传播学的角度分析了电视问政作为中国式公共新闻的新探索,对电视问政展开概念界定和发展趋势的探索,按照具体案例展开剖析(顾亚奇,2014)。相关文献为研究电视问政与公共服务支出之间的关系提供了一定的方向,有利于完善电视问政在财政监督方面作用的理论。

目前,已有的探究公共服务支出影响因素的实证研究包括腐败与经济寻租(谷成,2016)、国家审计(郑石桥,2018)、地方政府分权程度(陈思霞,2014)等,关于电视问政对公共服务支出的作用的研究还较少。即使扩展到政府职能领域,也多是定性分析和模式探索为主,鲜有从经济学视角分析电视问政对该领域的影响。文章在现有研究的基础上加以创新,通过基于大样本数据和计量模型的实证分析,弥补了该领域定量研究的缺失,具有一定的创新性。

2 研究设计

2.1 模型设计

为探索电视问政对公共服务支出产生的经济效应,文章将电视问政节目的开通视为一种“准自然实验”,通过构造双重差分模型(以下简称DID模型)考察节目开通的净效应。将有电视问政节目开通的城市设为处理组,其余地级市设为对照组,以节目开通时点为界,就将所有地级市划分为4个子样本。考虑到地级市开通节目的时间并不相同,不能使用传统的静态DID方法,因此,文章借鉴Beck等(2010)的思路,构建多时点DID模型进行研究。模型形式设定如下:

,=+,+∑×+++,

其中,为时间固定效应,为城市个体固定效应,,为随机误差项,表示城市,表示年份。

2.2 变量设计

2.2.1 被解释变量:公共服务支出()

文章将教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出列为公共服务支出领域。考虑到文化体育与传媒支出数据缺失严重,且该类支出在总支出中占比较小,故剔除该类支出,使用其它两类支出的总和占地方一般公共预算支出的比重作为公共服务支出()的代理变量。

2.2.2 解释变量:问政节目开通()

虚拟变量实际上包含了时间项和处理项的交互项(即×)。对于2019年底之前未开通过电视问政节目的城市(对照组),取=0。对于处理组的城市来说,取=1,且在节目开通之前,取=0,节目开通之后,取=1。这样,在四个子样本中,只有当处理组的城市开通节目之后,虚拟变量才会取值为1,其余情况取值皆为0。文章在刘珊(2020)所统计的中国电视问政节目名单的基础上构建电视问政数据库。截至2019年12月,省级电视问政节目共11个,涉及10省市区;地级电视问政节目共167个,涉及139个城市。鉴于文章的研究目的,对于一个城市开通多个节目的情况,文章不作考虑,统一按照=1处理。

2.2.3 控制变量()

文章参考潘虹(2020)所研究的政府公共服务支出的影响因素,在剔除多重共线性影响后,将控制变量选为产业结构(,当年第三产业增加值占gdp的比重)、经济发展水平(,地区人均gdp)、财政分权(,当地财政支出占全省财政支出的比重)。

2.2.4 数据说明

文章的基础数据来源于2010-2019年中国地级市及以上城市统计年鉴中相关数据。对于直辖市,将其整体看作城市。考虑到部分城市数据缺失严重,故进行了适当剔除,最终保留了278个城市的观测值。部分缺失数据通过国泰安数据库、EPS数据库、中经网数据库进行填补。

3 实证分析

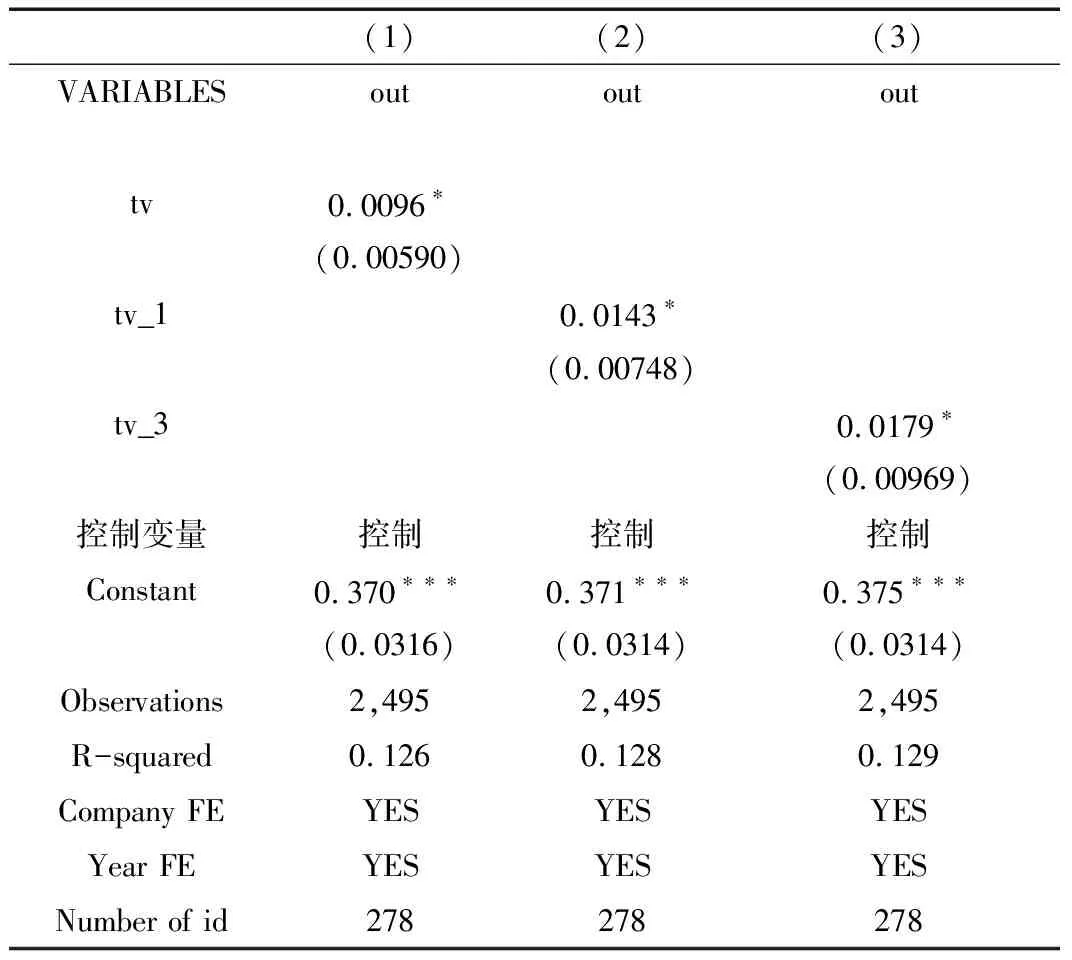

3.1 基准回归分析

表1汇报了电视问政对地方公共服务支出的影响效应。此外为了考察影响是否存在滞后效应,还采用电视问政虚拟变量的滞后项作为解释变量。例如_1表示当城市开通问政节目一年及以上时,电视问政虚拟变量取值为1,反之为0。参数估计结果表明,电视问政对教育医疗支出在当期的估计系数为0.0096,且在10%水平下显著;滞后1期的系数为0.0143,且在10%水平下显著;滞后3期的系数为0.0179,且在10%水平下显著,说明电视问政节目的开通可以促进当地政府将更多财政资金投入到教育和医疗领域,且这种影响存在滞后效应,随着节目的播出,这种影响将不断增强。

表1 基准回归结果

3.2 平行趋势检验

DID模型的使用前提是处理组和对照组的样本满足平行趋势。文章以-1期为基准组,基于基准回归模型的绘制的平行趋势检验结果如图1。图中黑色圆圈为估计系数,过圆圈的竖线为95%的置信区间。可知在纵向虚线左边,可以认为黑色圆圈的数值与0相比无差异,说明满足平行趋势假设。同时,纵向虚线右边黑色圆圈的数值大于0,且呈现递增趋势,进一步说明了电视问政的开通对地方公共服务支出有促进作用。

图1 平行趋势检验

3.3 稳健性检验

3.3.1 安慰剂检验

图2 安慰剂检验

事实上,一个地区是否开通问政节目并非完全随机,也就是说处理组样本的选择可能受到一些不可观测因素的干扰。因此,文章在基准回归的基础上,从地区角度进行反事实检验。从278个地级市中随机抽取139个作为假想的节目开通城市,即处理组;其余城市作为对照组。重新进行回归,并重复1000次。核心解释变量的估计系数的核密度分布图如图2中,纵向虚线代表了基准回归中参数估计的真实值0.0096。可知绝大多数反事实估计的结果均位于虚线左边,表明基准回归中电视问政对公共服务支出的促进作用并非受到未观测到的因素所致。

3.3.2 改变样本期间

由于基准回归中的样本时间跨度是主观设定,如果时间跨度太大,容易忽略一些重要的事件从而带来估计的偏误。同时,政府的换届或官员的更替也可能引起财政支出偏向的改变。因此,文章将上述因素纳入考虑范围重新进行估计。包括①改变样本时间跨度后重新估计(如设置2010-2017年、2012-2019年为被研究的样本期间等);②剔除政府换届的首尾年度后重新估计(如剔除2012和2013年、2017和2018年等)。多次估计的结果显示的系数仍显著为正,支持基准回归的结论(因篇幅有限,回归结果不在正文中展示)。

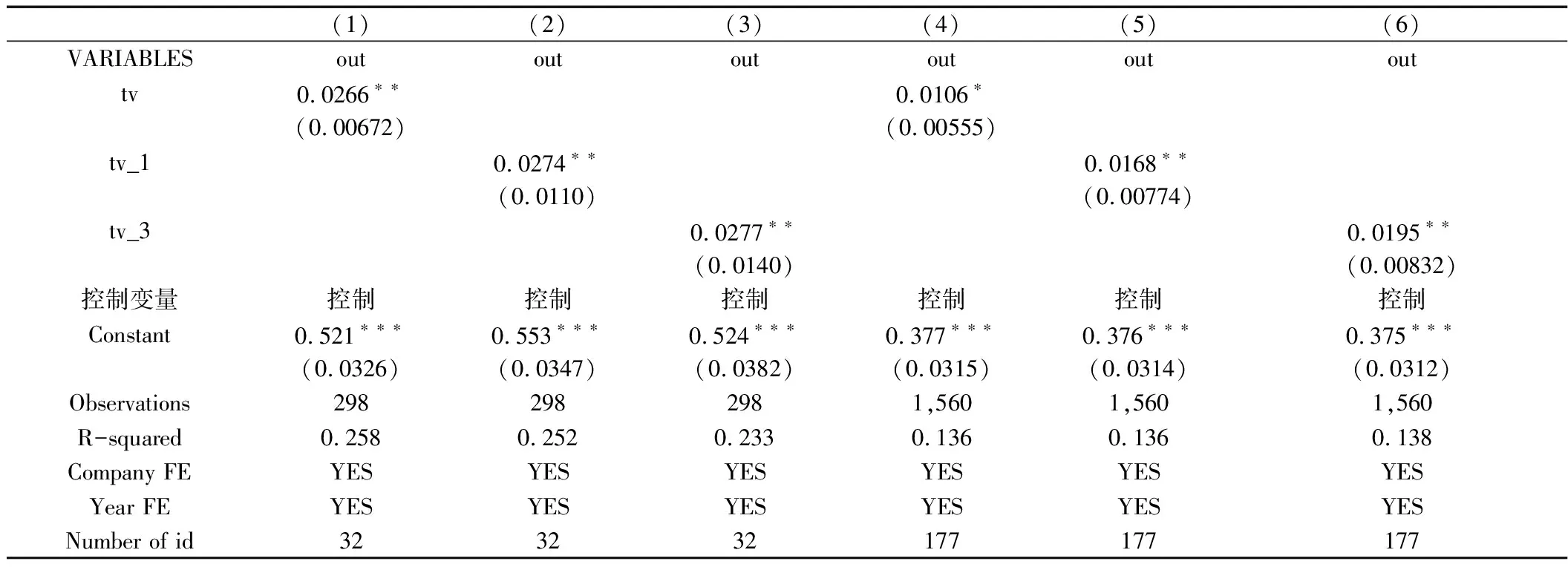

3.3.3 剔除省台的影响

目前,全国共有省级电视问政节目11个,涉及10省市区。由于文章以地级市作为样本进行准自然实验,故必须考虑到省级问政节目可能存在的影响。因此,为了验证这种影响是否显著,首先以所在省级电视台已开通节目的10省市区为处理组,其余22个省市区(不含港澳台地区)为控制组,进行省级样本的DID检验。参数估计结果如表2(1)(2)(3)列。及其滞后1期和3期的参数估计结果分别为0.0266、0.0274、0.0277,且均在95%水平下显著,表明省级节目对公共服务支出存在不可忽视的影响。同时,这种影响比地级问政节目的效果更加强烈。表(4)到(6)列展现了剔除已开通节目的10省市区所包含的101个地级市、使用剩余177个地级市进行DID分析的参数估计结果。结果表明:及其滞后1期和3期的系数分别为0.0106、0.0168、0.0195,均大于基准回归中的系数,且其滞后1期和3期的系数在95%水平上显著,作用效果相比基准回归更加明显。一方面说明了基准回归中省台的影响可能掩盖了一部分市台的影响,从而造成问政节目的作用效果被低估;另一方面,剔除省台影响后的结果进一步验证了基准回归的结论,电视问政对公共服务支出存在促进作用,且作用效果存在滞后效应。

表2 考虑省台影响的回归

4 结论与政策建议

文章得到的结论为:电视问政可以促进当地政府将更多财政资金投入到教育和医疗领域,且这种影响存在滞后效应,随着节目的播出,这种影响将不断增强。剔除省台影响后,电视问政的作用更加明显。文章提出的政策建议包括以下方面:

(1)对政府来说,要转变发展观念。为了提高地方公共服务供给水平,实现财政支出向民生财政转变,推进服务型政府建设,地方政府首先应改变以往的以经济增长为主要发展目标的战略,在经济发展新常态的当下,推动经济由高速增长转向高质量增长。要体恤百姓、体察民情,真正把握民众所需,在教育、医疗等软公共品方面着力,切实提高百姓的满意度和幸福感。对上级政府来说,应该将公共服务水平纳入政绩考核范围,充分发挥制度的激励、约束和筛选作用。

(2)对媒体来说,要落实“第四权力”。要推进问政节目建设,提高其受众范围、增强传播力。当下,问政节目在政治、经济、文化等领域往往容易收集到较多素材。而在与民生息息相关的教育、医疗、环境等问题的报道中,则容易受到较大阻力。媒体应明确自身定位,切实落实责任,在节目内容上,要进一步明确问政主题、丰富节目内容,本着以民为本的原则进行选材、制作节目。同时,问政节目的初衷不仅仅在于揭露问题,更在于问题的解决。对于节目中报道的问题,要严格落实问责机制和反馈机制,真正做到有一个问题解决一个问题。

(3)对民众来说,要充分发挥监督作用。要加强自身政治素养建设,充分意识到作为公民应当扮演的角色。要充分利用“民众-媒体-政府”这一监督路径,对于实际中的缺位失职、违法乱纪现象及时、如实准确地予以反映。