省域发展战略需求与行业服务保障供给匹配度研究

——以气象行业为例

朱永昶 李 萍 陈鹏飞

(中国气象局气象发展与规划院,北京 100081)

1 研究方法

1.1 数据来源及处理

本研究涉及的国家区域协调发展相关战略,及城市群、国家中心城市、自由贸易试验区等省域发展战略通过文献调研和网络收集得到,并在国务院和各级发展改革部门官方网站下载和整理了相关文件。各省综合观测、预报预测、信息网络、气象服务、科技创新、人事人才保障、公共财政保障、气象法制保障等方面的气象现代化评分数据来源于中国气象局气象发展与规划院发布的《2020年省(区、市)气象现代化建设评估报告》,该评分根据《省(区、市)气象现代化建设指标评估方法(2020版)》计算得出。各省2020年地区生产总值数据来源于《中国统计年鉴2021》。数据处理采用Microsoft Excel 2019及PASW Statistics 18 软件中的Pearson相关分析等进行。

1.2 省域发展战略情况

省域发展战略是地方经济社会发展政策支撑,也是气象服务保障的重点方向。本研究主要分析涉及各省的国家级区域发展战略,城市群、国家中心城市及自贸试验区等战略情况。

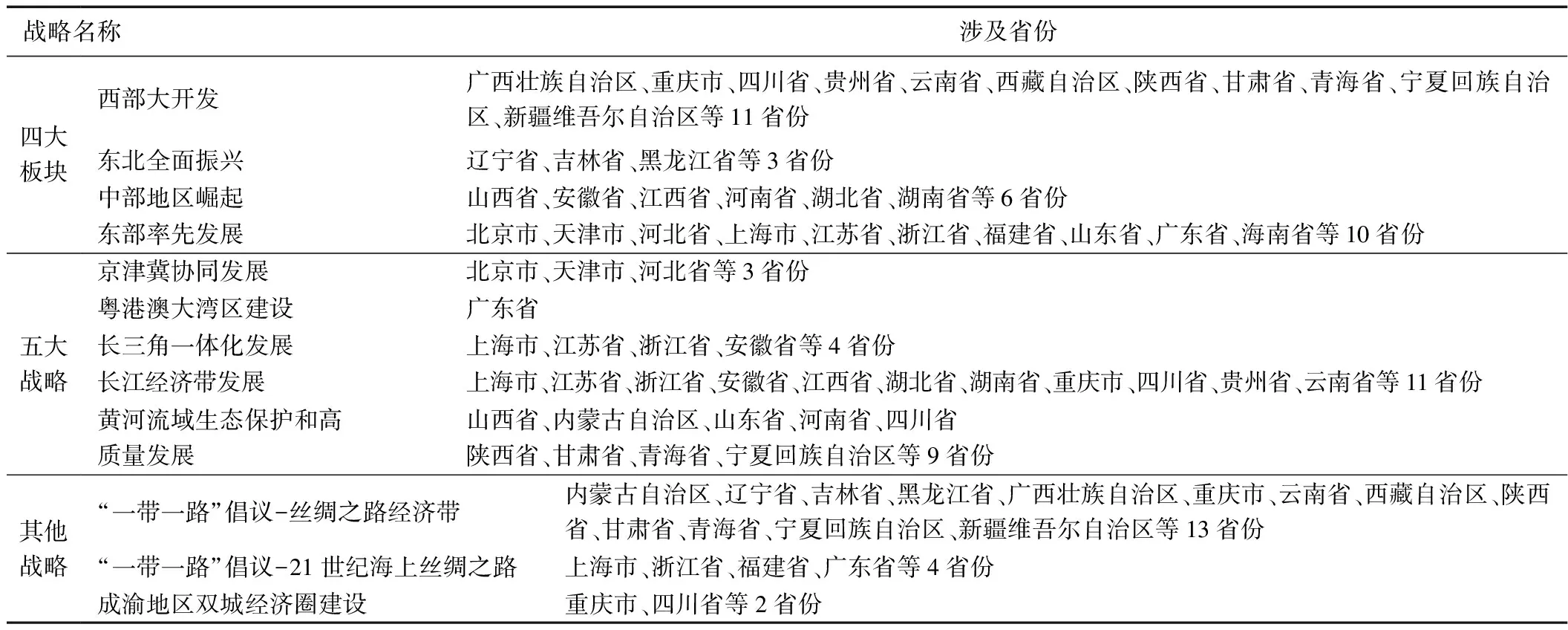

(1)国家级区域发展战略。我国陆续提出了包括“四大板块”“五大战略”,及“一带一路”倡议、成渝地区双城经济圈建设等在内的多项国家级区域发展战略(表1)。这些战略明确了气象区域协调发展和保障国家战略实施的任务。

(2)国家中心城市。截至2019年,我国陆续公布确认9个了国家中心城市,分别是:北京市、天津市、上海市、广州市、重庆市、成都市、武汉市、郑州市、西安市。

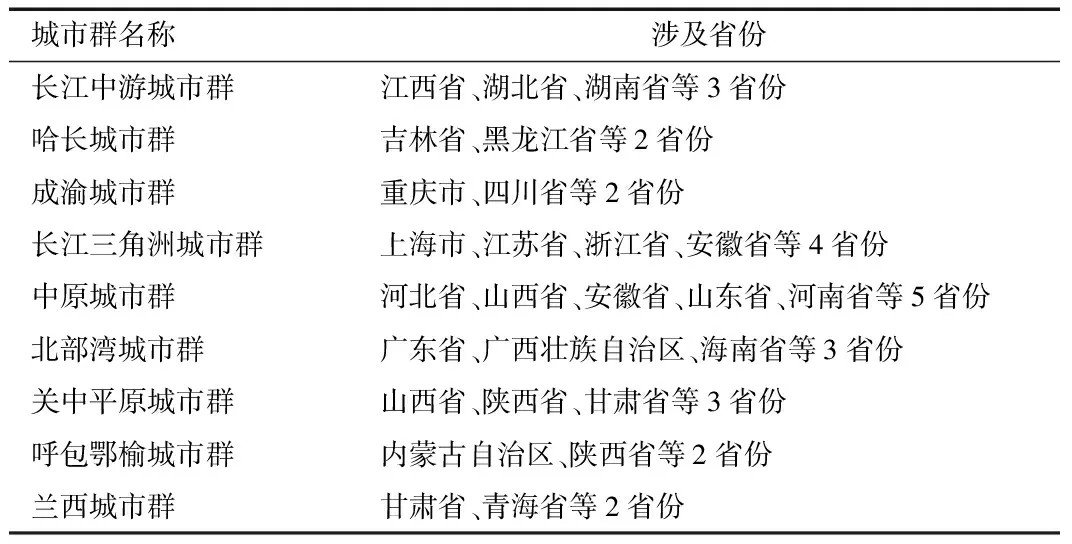

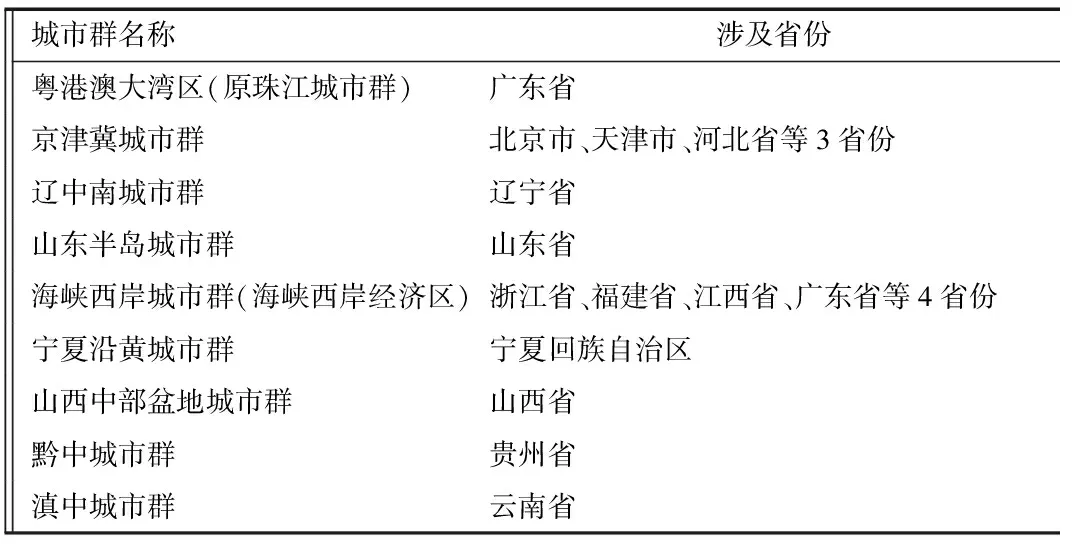

(3)城市群。城市群指由特大城市及周边地理临近、联系紧密的中、小城市组成,以实现协调城市分工和促进区域协调发展的目的的空间组织形式,是省域发展战略要求的载体和气象服务保障省域发展战略的抓手,我国各城市群涉及省份情况见表2。

表1 各项区域发展战略涉及省份情况表

表2 各城市群涉及省份情况表

城市群名称涉及省份粤港澳大湾区(原珠江城市群)广东省京津冀城市群北京市、天津市、河北省等3省份辽中南城市群辽宁省山东半岛城市群山东省海峡西岸城市群(海峡西岸经济区)浙江省、福建省、江西省、广东省等4省份宁夏沿黄城市群宁夏回族自治区山西中部盆地城市群山西省黔中城市群贵州省滇中城市群云南省

(4)自贸试验区。我国陆续公布确认了22个自贸试验区,分别为上海、广东、天津、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、海南、山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江、北京、湖南、安徽、浙江等地的自由贸易试验区。

以上省域发展战略均需要相应的气象服务保障予以匹配。

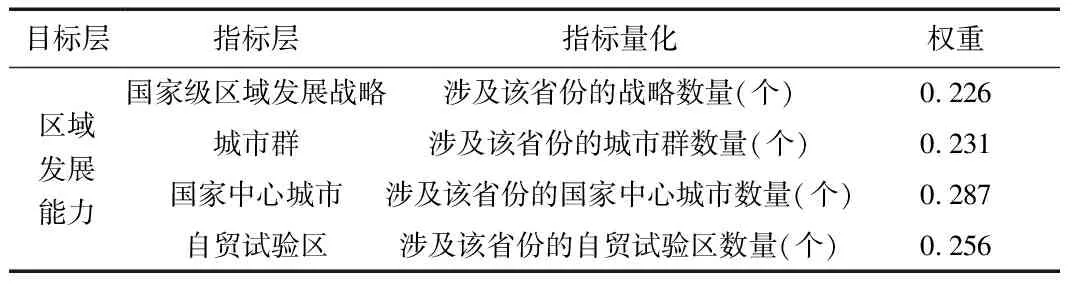

1.3 指数构建

本研究在保障相关选取指标的科学性、代表性和可获得性的前提下,依据各省份涉及的国家级区域发展战略、城市群、国家中心城市和自贸试验区等情况,构建了衡量各省份区域发展能力的指标体系(表3)。

表3 区域发展能力评价指标体系

省域发展能力指数构建采用“熵权法”进行,具体步骤如下。

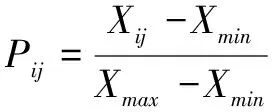

首先采用公式(1)对数据进行标准化处理:

(1)

其中,P为指标标准化后的数据,X为评价指标量化值,X和X分别为研究指标的最大值和最小值。

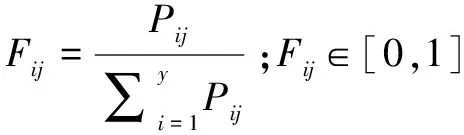

采用公式(2)计算样本值占指标的比重:

(2)

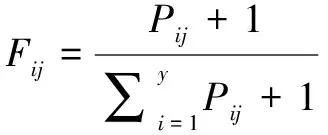

其中,F为样本值占指标的比重,当P=0时。X用公式(3)计算。

(3)

(i=1,2,…,y;j=1,2,3,4)

采用公式(4)计算指标的熵值H:

(4)

(i=1,2,…,y;j=1,2,3,4)

采用公式(5)计算指标的权重M:

(5)

采用公式(6)计算省域发展能力指数(RDCEI)。

(6)

2 各省份省域发展战略情况分析

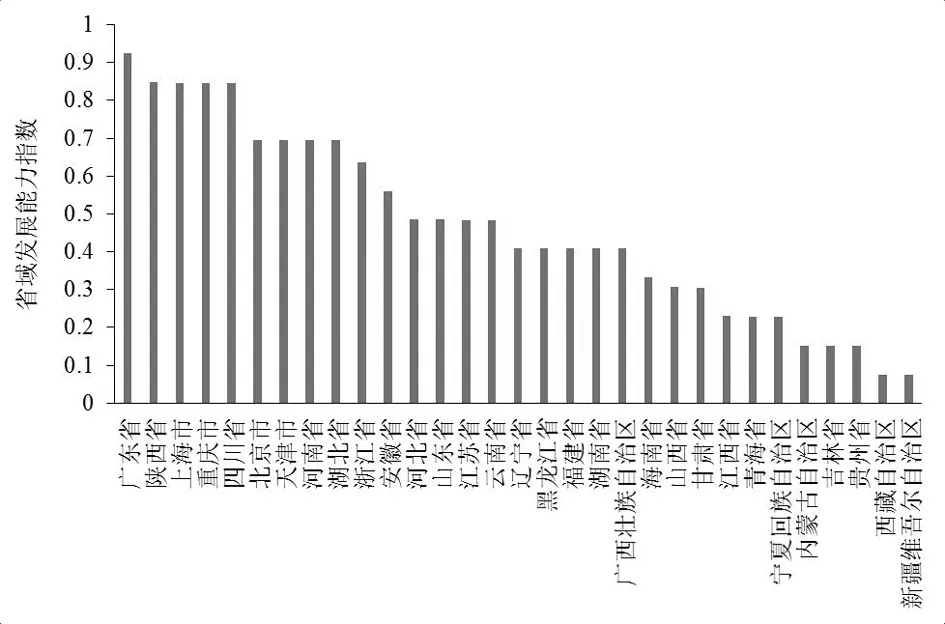

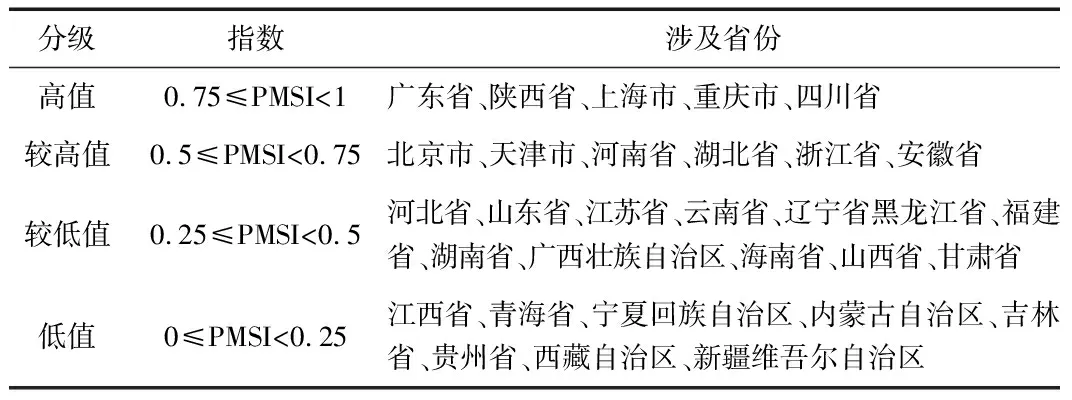

省域发展能力指数综合反映了各省份政策支持、经济社会发展能力等方面不同,呈现明显的区域和省份间差异(图1)。

图1 各省份省域发展能力指数

本研究依据计算得到的省域发展能力指数值将各省气象事业发展情况划分为高值、较高值、较低值和低值4个等级,其中绝大部分省份位于较低值(12个)和低值区(8个),5省份位于高值区,6省份位于较高值区。位于高值和较高值区的省份中45%的省份位于东部较发达地区,较低值和低值区55%的省份位于西部和东北地区。

表4 省域发展能力指数等级划分

3 各省份气象事业发展水平及战略服务保障需求匹配度分析

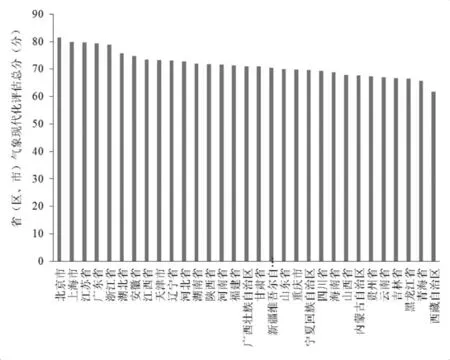

各省份气象事业发展水平由2020年气象现代化评分表示,通过建立科学指标体系从综合观测、信息网络、预报预测、气象服务、科技创新及发展保障等6方面对不同省份气象事业发展水平进行量化,各省份评分范围为61.69分-81.46分,平均为71.60±4.67分,58%的省份高于70分,反映了我国各省份气象事业发展间差异不大,整体水平较强(图2)。

图2 各省份气象现代化评分情况

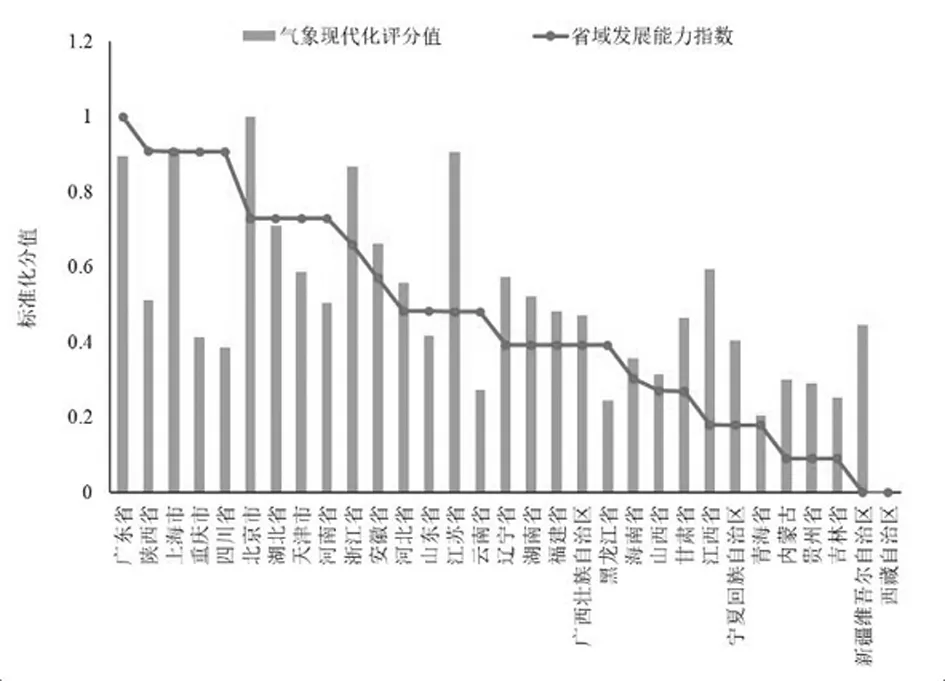

省域发展战略通过提供政策支持,推动地方经济社会发展对气象事业发展提供支撑,其对省级气象事业发展的影响具有间接性和相对持久性,同时也对该地区气象战略服务保障能力提出了要求。如“一带一路”倡议实施涉及交通运输、能源、农业等多方面合作,这些方面发展都与天气及气象保障等直接相关,要求气象部门做好“一带一路”沿线国家气象观测、预报等多方面服务。京津冀协同发展战略要求气象部门建立京津冀三省(市)气象服务协调机制等。气象事业能否提供高质量服务,保障省域发展战略的实施,关键在于各省份是否具有较高的业务水平。尽管各省份标准化省域发展能力指数之间差异高于标准化气象现代化评分的差异;然而二者之间存在极显著的正相关关系(R=0.37,n=31,p<0.01)。一方面反映出我国气象业务自上而下的垂直管理机制支撑了各省份气象事业较为均衡的发展;另一方面,反映出气象事业发展水平与省域发展战略服务保障需求具有显著的匹配度。

图3 各省份省域发展能力指数与气象现代化评分关系

假设各省气象事业发展是支撑省域发展的重要组成部分,那么从标准化气象现代化评分与省域发展能力指数的关系可以看出,省份气象事业发展对省域发展的可能的解释率为37.45%,还存在较大的不确定性。各省份气象业务能力也存在区域分布差异。社会经济发展基础较好且自身业务能力较强省份,以江苏省为例,其位于东部率先发展、长三角一体化发展、长江经济带发展3项省域发展战略交汇处,2020年地区生产总值为全国第2位且气象现代化评估总分位居全国第3,其气象业务发展能较好服务相关省域发展战略。而位于西部地区的陕西省、重庆市等多项省域发展战略交汇的省份存在气象业务水平与战略服务保障需求不匹配的现象,这也和当地经济发展水平不高,地方财政支持不足有关。

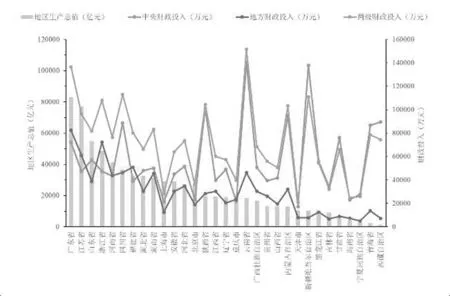

地方经济社会发展和政策保障等多方面因素通过财政、政策等手段最终综合推动省级气象事业自身业务能力的发展。标准化地区生产总值与标准化地方财政投入值显著相关(R=0.73,n=31,p<0.01),位于西部大开发和东北全面振兴战略区的省份存在地方投入不足的问题。中央财政投资与地区生产总值存在反相位关系,体现了经济发展较差地区中央投资与地方财政投入存在互补关系(图4),中央、地方投资合力促进了各地气象业务高质量发展。

图4 各省份地区生产总值及地方气象财政投入情况

4 讨论与建议

4.1 政策建议

本研究基于对战略需求与气象服务保障水平匹配度的分析,提出提升省域发展战略气象服务保障能力的主要建议如下:

(1)找准定位,靶向发力,主动融入省域发展战略。气象服务发展水平对省域发展战略的高质量实施具有直接影响,应把握大局大势,瞄准省域发展战略目标任务,科学谋划业务发展方向。同时积极争取政策支持,用好中央和地方推动省域发展各项政策及重大项目,主动把握发展机遇,促进部门发展。

(2)需求导向,加强协调,服务地方经济社会发展。虽然省域发展战略服务保障需求与各省份气象事业发展水平具有显著匹配度,仍存在省级气象业务能力不能满足省域发展战略需求的情况。气象部门应聚焦各部门、各行业对气象服务保障需求,有针对性地提高自身核心业务能力,通过信息共享、联合编制规划等方式形成保障地方经济社会高质量发展的整体合力。

(3)突出特色,提升能力,形成区域协同保障格局。国家级气象部门应根据各省份气象事业发展水平与省域发展战略的匹配程度考虑投资方向,提高弱势省份业务能力,实现均衡发展,形成协同保障的格局。省级气象业务单位应及时跟进相关业务能力评分评价情况,实时摸清家底,形成长期判断。应针对各地战略定位的区域性、功能性和独特性,突出地方发展特色。同时应站在国家整体战略立场上全局思考、统筹谋划、整体布局,建立区域协调机制。

4.2 研究不确定性分析

本研究基于各省份涉及的省域发展战略等情况构建省域发展能力指数,以此分析各省份气象事业发展水平与省域发展战略服务保障需求的匹配度。但限于无法获得各省域发展战略实际产生的项目、投资等实效性数据,该指数仅基于各省涉及的战略数量建立,存在一定的不确定性。