云南大白菜主产区根肿病发生流行规律及防治策略

张智浩,解国玲,徐权杰,刘佳伟,吴流通,苏友波

(云南农业大学资源与环境学院 昆明 650201)

大白菜(L.ssp.)属十字花科,是一种重要的叶菜类蔬菜,不仅具有较高的商业价值,对人体健康也有积极的促进作用。截止到2019 年末,云南省蔬菜栽培面积达116.50 万hm,蔬菜产量2 304.14 万t,叶菜类和白菜类产量分别为292.38 万t 和528.66 万t。大白菜在云南省高原特色蔬菜产业中占有重要地位,因其营养丰富,风味清新且种类繁多,深受人们的喜爱,已成为主食蔬菜之一。在我国人口数量不断增长和耕地面积不断减少的双重压力下,我国的作物连作需求较其他国家更为迫切,连作已成为我国集约化种植模式中较为普遍的一种种植方式。然而长期单一连作,会导致土壤中各种病原微生物大量累积,土传病害发生严重,严重影响作物或蔬菜的产量和品质。目前,我国已成为世界上作物土传病害发生率最高和发生情况最严重的国家。作物土传病害每年对我国近0.03 亿hm经济作物生产造成的损失达数百亿元。土传病害已成为农业可持续健康发展的主要瓶颈,在生产中造成作物抗性降低、产量下降和生产成本上升等重大问题。促进蔬菜产业的可持续健康发展已成为重要的共识。但保护蔬菜业,必须先调查限制蔬菜产业可持续健康发展的主要土传病害及其发病规律,研究结果不仅能促进蔬菜产业可持续健康发展,而且对农村商品经济发展和实现乡村振兴具有重大现实意义。土传病害被认为是作物生产的主要限制因素,芸薹根肿菌()、欧文氏菌()、尖孢镰刀菌()等土传病原菌可导致白菜、水果等多种重要经济作物减产50%~75%。虽然大白菜病害调查工作早已陆续开展,但有关云南大白菜病害发生,特别是关于大白菜主要土传病害的发病规律和危害调查的报道较少,且随着经济的发展,云南省蔬菜种植结构和大白菜种植规模发生了巨大变化。因此,对云南省大白菜主产区开展主要病害的发病规律调查十分迫切。目前,土传病害已严重影响了云南省大白菜产量和品质,挫伤菜农的生产积极性,成为生产上亟待解决的问题。云南省大白菜主要病害发生率及危害程度随种植技术及种植规模的变化而改变,为促进云南大白菜这一重要蔬菜资源的利用与保护,有必要进行系统的大白菜主要病害调查。了解云南大白菜主产区主要病害发病规律及危害,为指导农业生产、帮助农户预防和有效控制土传病害蔓延提供理论依据,同时也为制定云南省蔬菜产业可持续健康发展战略和打造云南绿色食品品牌提供数据基础。

1 材料与方法

1.1 调查内容

2020 年10-12 月,选择玉溪市通海县、昆明市晋宁区、昆明市嵩明县、大理州祥云县、曲靖市陆良县5 个云南叶菜主产区作为调查区,5 个地区皆为云南省滇中地区叶菜主产区,蔬菜栽培历史悠久,规模较大,具有代表性。主要调查大白菜、上海青、生菜、油麦菜等叶菜类蔬菜的主要土传病害发生现状及发病规律。调查对象为晋宁区、嵩明县、通海县、祥云县、陆良县等主要叶菜产区的蔬菜种植户。

1.2 调查方法

1.2.1 调查问卷 向种植户发放调查问卷,调查问卷内容主要包括:主栽蔬菜种类和品种、种植时间、种植面积、产量、产值、年种植茬数,化肥、有机肥和生物有机肥施用情况,主要土传病害等。

1.2.2 访谈调查 走访蔬菜种植户和县乡农技部门获取更丰富和详实的信息,2020 年发放纸质调查问卷150 份,收回有效问卷128 份。

1.2.3 资料调查 以CNKI《中国学术期刊网络出版总库》为检索源,在数据库期刊专业检索口以根肿病为主题词进行检索,时间跨度为2001 年1 月1日至2020 年12 月31 日,检索时间为2021 年2 月7 日,共检索到相关文献490 篇,剔除重复、与主题不符、非学术性文章(含会议通知、新闻报道、政策文件等)后,最终得到来自中国知网数据库的279篇有效文献作为分析研究的对象。对通海县、晋宁区、嵩明县、祥云县、陆良县的主要土传病害发生现状及发病规律进行分析。并与当地懂技术的叶菜种植者、技术人员,以交流会商的形式进行研讨、调查。

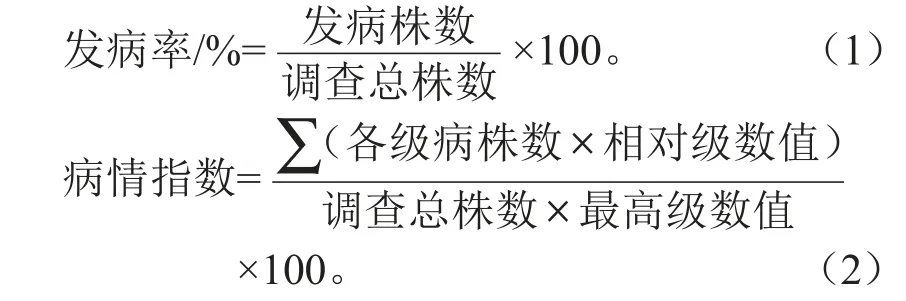

1.2.4 发病率调查及病害分级 采用随机调查、大白菜种植基地随访和定点调查等方法调查云南省危害大白菜主要病害的种类及发生规律,对症状进行观察、拍照,记录病害发生情况;对危害较严重、经济影响较大的土传病害进行重点调查。选择有代表性的蔬菜种植基地进行调查,每个蔬菜基地随机选取5 个田块进行调查,每田块调查50 株,按下列公式计算发病率。大白菜根肿病病情分级按Siemens 等的5 级分级标准:0 级,大白菜根系没有发生肿瘤;1 级,大白菜侧根发生肿瘤,数量占根系全部的1%~25%;2 级,主根上出现肿瘤,侧根上数量占根系全部的26%~49%;3 级,主根上有肿瘤,数量占根系全部的50%~75%;4 级,主根上有肿瘤,数量占根系全部的75%以上。病害发生程度分级按桑利伟等的分级方法进行:发病率<5%为零星发生;发病率5%~10%为轻度发生;发病率11%~30%为中度发生;发病率31%~50%为重度发生;发病率>50%为大流行。发病率、病情指数分别按以下公式计算:

1.3 数据统计分析

使用Excel2016 软件计算发病率及病情指数,使用SPSS 26.0 软件进行差异显著性检验。

2 调查结果与分析

2.1 产业基本情况

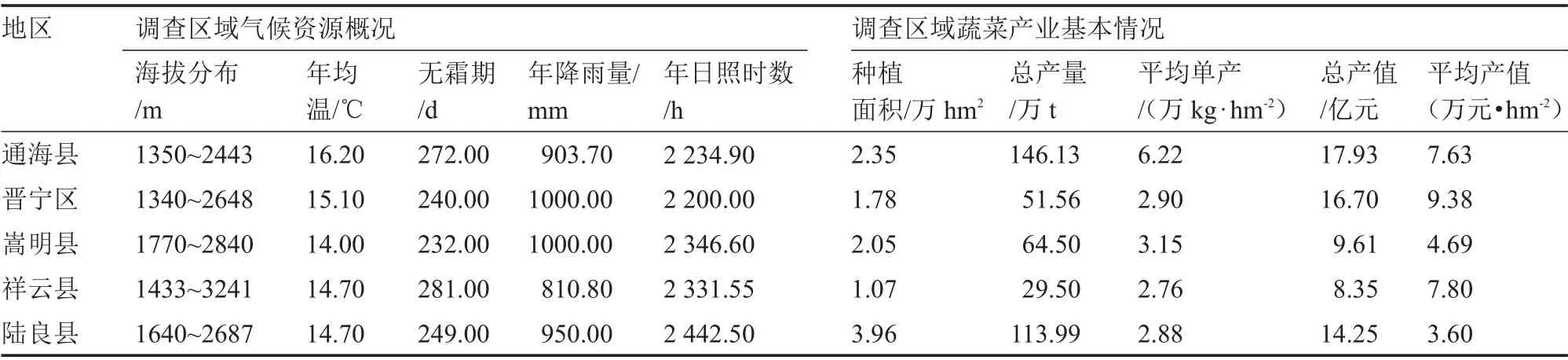

调查的玉溪市通海县、昆明市晋宁区、昆明市嵩明县、大理州祥云县、曲靖市陆良县年均温14.00~16.20 ℃,无霜期232~281 d,年均降雨量810.80~1 000.00 mm,年日照时数2 200.00~2 442.50 h,适宜叶菜类蔬菜种植。据统计,2020 年通海县蔬菜种植面积2.35 万hm,总产量146.13 万t,平均单产6.22 万kg·hm,总 产 值17.93 亿 元,平 均 产 值7.63 万元·hm;晋宁区蔬菜种植面积1.78 万hm,总产量51.56 万t,平均单产2.90 万kg · hm,总产值16.70 亿元,平均产值9.38 万元·hm;嵩明县蔬菜种植面积2.05 万hm,总产量64.50 万t,平均单产3.15 万kg·hm,总产值9.61 亿元,平均产值4.69 万元·hm;祥云县蔬菜种植面积1.07 万hm,总产量29.50 万t,平均单产2.76 万kg·hm,总产值8.35 亿元,平均产值7.80 万元·hm;陆良县蔬菜种植面积3.96 万hm,总产量113.99 万t,平均单产2.88 万kg·hm,总产值14.25 亿元,平均产值3.60 万元·hm(表1)。

表1 调查区域气候资源概况及2020 年蔬菜产业基本情况

2.2 大白菜主产区根肿病发生原因

调查发现,云南省十字花科蔬菜根肿病的扩散主要通过田间残留,病土育苗,旋耕、灌溉等农事操作和农事器具传播。云南省大白菜主产区根肿病流行的主要原因是:(1)茬口密集、土地无休耕。长期种植单一品种,土地复种指数高、连作障碍严重,农药化肥等化学物质短时间内大量投入有限的空间,导致土壤养分失衡,土壤有害微生物大量积累。(2)菜苗调运、农机等工具携带病原菌导致根肿病在棚间快速转移、蔓延。(3)不当农事操作,造成土传病害危害严重。大白菜收获后,菜农们将地上部收走,将地下部肿根深翻旋耕打碎在土壤里,肿根在土壤中腐烂,释放出更多的孢子,休眠孢子在土壤中越冬,等到第二年春季环境适宜时,休眠孢子开始萌发,逐渐扩散到相邻的田块,只要再植十字花科作物,根肿病将连年发病且愈发严重。(4)土传病害发生趋于复杂化。土传病害通常与地上病虫害、土壤酸化、土壤盐渍化、土壤养分失衡等混合发生,复杂化的演变趋势加大了土传病害的防控难度。

2.3 大白菜主产区根肿病发病规律

调查发现,大白菜苗期易受根肿菌侵染且不易发现,幼苗移栽14 d 后开始出现肿根,1~2 个月后根肿病暴发达到高峰期。调查还发现,根肿病在全省十字花科作物种植区域均有发生,发病主要集中在5-8 月和10-12 月。设施栽培高温高湿的环境条件下,根肿菌快速传播蔓延,导致根肿病发病率高于露天栽培,其中多年重茬大棚根肿病发生较严重,且发病区域主要在大棚入口及边缘两侧,新建成的蔬菜基地则少有根肿病发生。

2.4 大白菜主产区根肿病防治措施

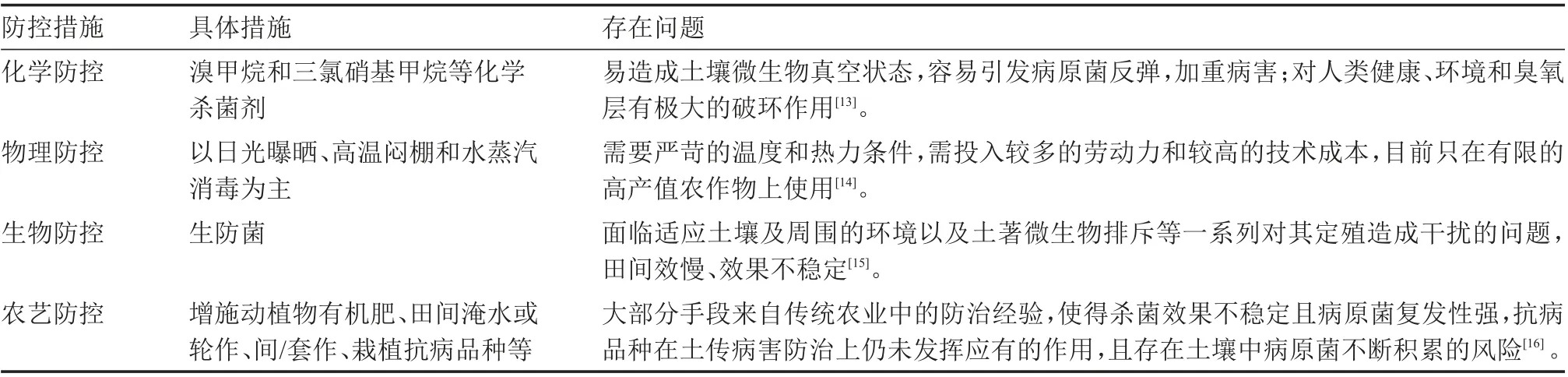

调查发现,目前大白菜主产区主要通过育苗移栽、与菊科(Compositae)等非十字花科作物倒茬轮作和大量施用硅钙肥(6.39 t·hm),硅钙总含量(,后同)≥83%,CaO 含量≥47%,SiO含量≥36%,提高土壤pH 值(pH 9~10)等措施来防治根肿病。育苗移栽相较种子直播缩短了根肿菌对寄主植物的侵染期;与非十字花科作物倒茬轮作短期内可延缓根肿菌侵染,但长期轮作不利于蔬菜产业发展,且根肿菌与非寄主植物间的互作关系还有待进一步探究。大量施用硅钙肥导致土壤pH 值升高,虽一定程度抑制了休眠孢子萌发,但生产中发现只要再次种植十字花科作物仍然会发生根肿病危害。这些方法和技术大多针对某一特殊问题,虽具有一定的防治或缓解连作障碍的效果,但这些方法作用单一,常常不能解决多因素造成的连作障碍问题。生防菌剂易受田间复杂环境气候影响导致效果不稳定且价格昂贵,如果应用不当,可能导致生产成本增加。人们对长期使用化学品后的环境污染和食品安全问题日益担忧,石灰重复施用会破坏土壤结构,轮作、混作模式下土壤中根肿菌休眠孢子难以根除等仍是实际生产中是难以解决的问题(表2)。因此,为保证农业的绿色可持续发展,迫切需要一种具有广谱抑病特性和对环境、生物友好的绿色防控技术方法来防控根肿病。

表2 白菜根肿病防治措施及存在的问题

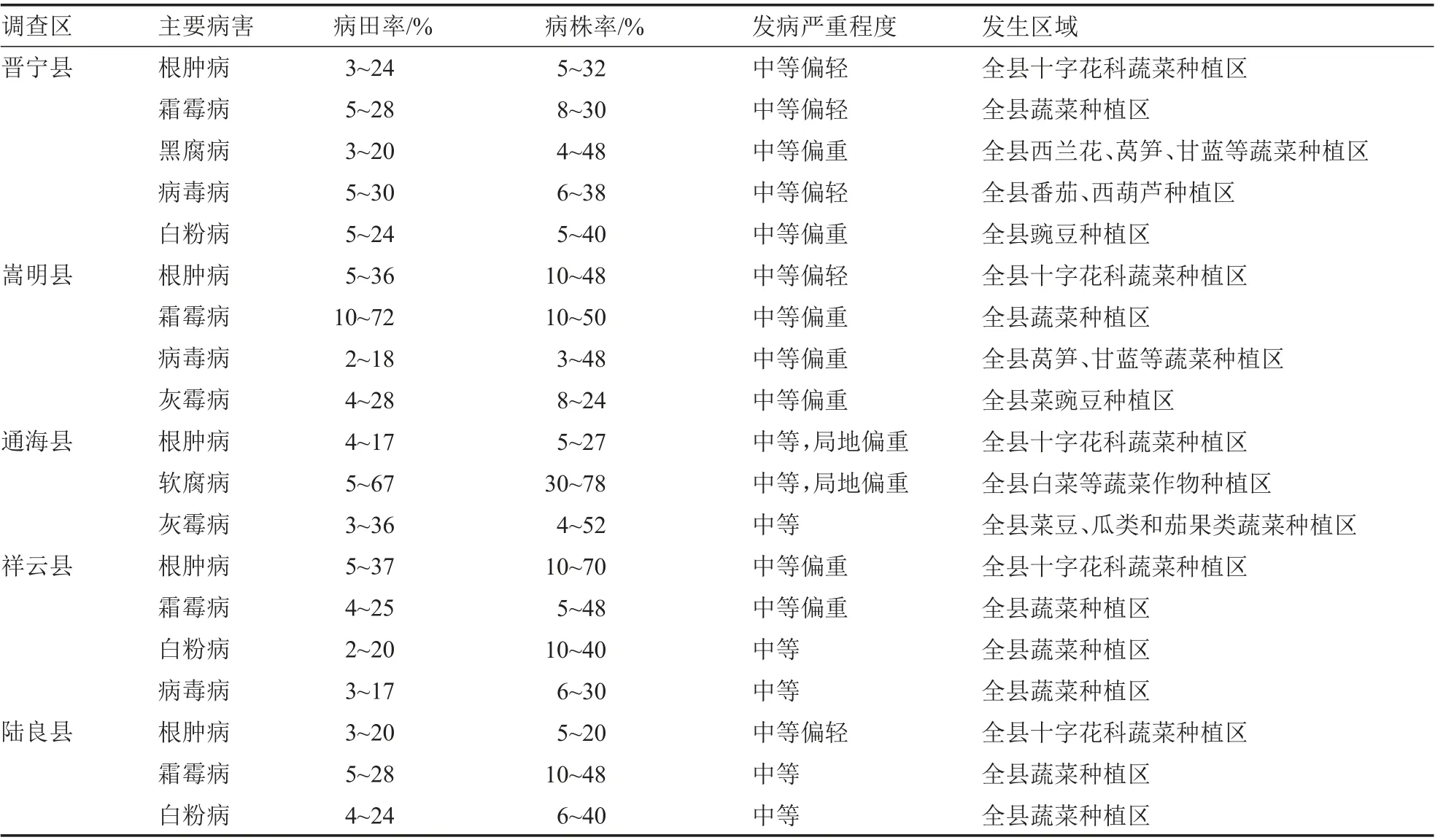

2.5 大白菜主产区主要病害区域分布

祥云县大白菜主产区根肿病病田率为5%~37%,局地偏重;通海县近年根肿病发生病田率4%~17%,发生程度中等,且发生高峰从每年6-7月扩大为局部地区全年均出现普遍发生;晋宁区根肿病病田率3%~24%,发生程度中等;嵩明县根肿病病田率5%~36%,发生程度中等;陆良县根肿病发生病田率3%~20%,程度较轻。此外,霜霉病、病毒病、白粉病、灰霉病在云南省大白菜主产区局地发生,发生程度因各地气候条件和栽培管理措施不同而存在差异(表3)。

表3 2020 年大白菜主产区主要病害情况

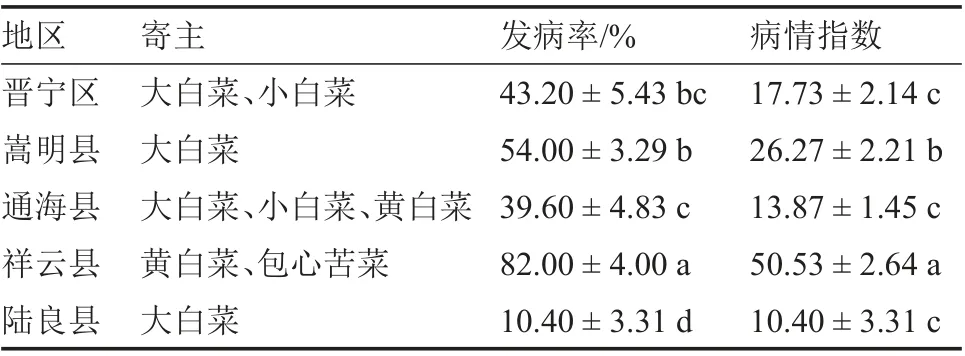

调查发现,祥云县局部蔬菜基地十字花科作物根肿病发病率达82.00%,病情指数为50.53;嵩明县大白菜主产区根肿病发病率为54.00%,病情指数为26.27;通海县大白菜主产区根肿病发病率为39.60%,病情指数为13.87;陆良县大白菜主产区根肿病发病率为10.40%,病情指数为10.40。祥云县大白菜主产区根肿病发病率和病情指数显著高于晋宁县、嵩明县、通海县和陆良县。按根肿病发病率和病情指数从高到低排序依次为祥云县>嵩明县>晋宁区>通海县>陆良县(表4)。

表4 大白菜根肿病田间发生调查

3 讨 论

近年来云南省大白菜主要病害发生了新变化,根肿病上升为大白菜的主要土传病害,其危害程度远远大于软腐病等其他病害,年均造成十字花科作物减产25%~60%。在对云南省大白菜主产区的调查时还发现,软腐病、霜霉病、灰霉病在大白菜产区局地发生,发生程度中等,可能是调查期间正值气候较干旱、少雨时期,不利于这些病害的发生和流行。根肿病发生受品种、土壤理化性质、栽培方式等多方面影响,不同大白菜品种对根肿病存在抗性差异。根肿病休眠孢子在苗期就开始侵染植株,减少初期侵染源能有效减轻根肿病的危害程度。从生长季节看,由于气温影响,大白菜根肿病呈现冬春病轻、夏秋病重的特点,通过育苗移栽的方式,大白菜根肿病的发病率和病情指数均低于种子直播。从空间分布上看,设施大棚边缘两侧和出入口处大白菜根肿病发病率及严重程度均高于棚内其他区域,这与Hlavjenka 等研究结果一致。

芸薹根肿菌是专性寄生菌,扩散性强、传播途径多样、危害大、防治困难,其休眠孢子可在土壤中生存长达15~20 年,当遇到宿主植物后,休眠孢子会继续萌发,在土壤中进行传播。COOK 等将其生命周期分为休眠孢子、根毛侵染和皮质侵染3个阶段。长期单一连作、不当的农事操作均会促进大白菜根肿病的蔓延,加重根肿病的严重程度。通过施用富含石灰的土壤改良剂提高土壤pH 值来减少根肿菌侵染,抗病品种选育、轮作、施用氟啶胺等化学杀菌剂和枯草芽孢杆菌、哈茨木霉等生防菌剂,以及感病品种与抗病品种混作等是目前防治大白菜根肿病的主要措施。物理防治和化学防治可以通过减少或延迟根肿菌对白菜根系的侵染,在一定程度上缓解大白菜根肿病的发生及严重程度,但存在施用成本高、易引发病原菌反弹等问题。目前生物熏蒸只在少数高产值农作物上使用,在推广使用范围上受限。抗病品种和生防菌虽然对抑制根肿菌侵染表现出较好的试验效果,但在田间会出现防效不稳、病原菌积累等问题。目前,抗病品种在土传病害防治方面短期内虽能取得很好的效果,但随着土传病原菌的累积,存在抗病品种无法抵御土传病原菌侵染的远期风险。土壤微生物是土体中最丰富的生物群体,在维持土壤健康与农业绿色发展方面发挥着重要作用。随着“植物-根系-根际-菌丝际-土体及微生物”根际命运共同体、根际免疫和土壤-植物反馈等作物-土壤互作理论的提出,土壤微生物组在控制土传病害、消减连作障碍方面表现出巨大的潜力,为消除十字花科作物根肿病提供了重要的生态防控手段。

从根肿病发生区域看,以昆明为中心,逐渐扩散至玉溪市、楚雄州、大理州。目前,尚无可完全根治十字花科作物根肿病的方法。近年来,有学者研究发现,在没有生物防治剂的情况下通过漂浮育苗系统来控制幼苗生长可延迟土传病原菌对寄主植物的侵染,与直接播种相比,使用该方法后,发病症状明显减轻。卢美欢等从云南温泉中筛选出1株埃及类芽孢杆菌,对软腐病病原菌具有较好的抑制效果,且能促进大白菜种子萌发和生长,具有很好的微生物农药开发前景。此外,解淀粉芽孢杆菌可以有效遏制软腐病病原菌的传播,减轻大白菜软腐病的发病程度。微生物农药、生防菌、土壤原生动物和土壤微生态平衡研究在防治大白菜土传病原菌侵染方面具有广阔前景。这些方法在通过有益菌与病原菌竞争营养、生态位等方式,创造不利于病原菌生存环境,一定程度上延缓了芸薹根肿菌对十字花科作物的侵染。但只要环境适宜,土壤中根肿菌休眠孢子就又开始萌发、侵染根部。只有重视大白菜病害的防控工作,在充分了解田间病害发生程度的情况下,有针对性地采取防控措施,研发和推广新型生物防治、物理防治、农业防治为主和高效低毒的化学农药为辅的无公害防控技术,集成十字花科绿色综合防控技术,才能最大限度降低根肿病对十字花科作物的侵染和损害。

云南省十字花科蔬菜根肿病的复杂程度和致病性高于中国其他地区,导致根肿病防控难度大大增加。新栽培模式下发生、致病的规律不清楚,高度依赖化学农药、致病机制缺乏深入研究等是导致云南省大白菜主产区根肿病发生流行的重要原因。目前解决土壤连作障碍多采用化学药剂或微生物技术等被动性措施,主要存在成本高、操作复杂、容易造成二次污染、破坏植物生长的根际环境等问题,且主要靠政府项目资金进行推广应用,实用性差。土壤熏蒸、微囊包埋技术等防治根肿病虽有一定效果,但实际生产中难以大面积推广应用。土壤消毒+生物有机肥+生物菌基质育苗+菌剂追施,能够基本解决死苗烂棵和根病问题,全面和平衡施肥+合理灌溉可壮苗增产。此外,基质栽培模式在破解土壤连作障碍、营造植物生长良好的根系生长环境方面亦表现出巨大潜力。调控环境、促进作物生长、提高作物“免疫力”,使作物保持健康生长状态,从而避免被“感染”是防治作物土传病害的基本思路。探索就地取材、低成本、环境友好、技术操作简单、实用性强、可以实现蔬菜无障碍换茬且不需要项目资金支持的十字花科根肿病绿色综合防控技术,才能被广大农户自觉推广应用。

4 结论与展望

4.1 结论

通过对祥云县、嵩明县、通海县、陆良县、晋宁县等云南省主要叶菜(大白菜、上海青、生菜、油麦菜)产区的调查,发现云南省主要叶菜产区以大白菜为主要栽培种类,且生产中存在品种相对单一、茬口密集、效益不稳等问题。这些地区复种指数高,年均可达6~7 茬,连作普遍,以大白菜、小白菜的连作较为常见,导致根肿病发生面积逐渐扩大,危害程度不断加剧。霜霉病、灰霉病、白粉病、病毒病等在云南省各保护地蔬菜产区局部发生,危害程度中等,根肿病在云南十字花科主产区均有发生,危害程度中等,局部偏重。目前,暂无可完全根除大白菜根肿病的方法,对病害发生进行早期诊断,了解病害的流行、发生规律和危害程度,针对根肿病早期进行有针对性的防控措施,才能实现根肿病高效防控,进而降低损失。

4.2 展望

4.2.1 从根际微生态角度解析根肿菌入侵作物过程中的生存与致病机制 基于根际命运共同体、根际免疫和土壤-植物反馈等土壤微生物组与土体、作物互作理论,系统理解根肿菌在土壤环境中生存、传播、增殖和侵染十字花科作物根系过程,了解土壤理化性质、大量、中微量营养元素丰缺、诱导植物产生免疫、增强抗性相关酶对根肿菌生存和侵染的影响以及优化根肿菌与其他土壤微生物之间的竞争关系,对从根际微生态角度消减十字花科作物连作障碍尤为关键。

4.2.2 抗病品种的发掘与利用 培育和种植抗病品种是防控作物土传病害较经济有效且对环境友好的途径。对现有品种进行抗性鉴定分类,鉴定新的抗根肿病种质并发掘其主效抗性将有效遏制十字花科作物根肿病的危害和蔓延。利用高通量和下一代测序技术对抗根肿病基因进行精确定位和图位克隆,是创制和培育抗病优质新品种的基础和关键。通过遗传学和基因组学手段解析抗病性和优良农艺性状形成的遗传学基础,创制和培育适于我国大白菜主产区的高产、抗病、抗逆种质资源和新品种,必将有利于大白菜根肿病的遗传改良及十字花科作物产业的可持续健康发展。此外,随着作物与病原菌互作机制、致病机制研究的逐步深入,病原菌辅助作物抗病育种技术在防控十字花科作物根肿病中将发挥重要作用。

4.2.3 基于健康栽培的十字花科作物根肿病治理理论与实践探索 现代农业是在经济利益驱动下的对土地资源的掠夺式经营,很多病害是“种”出来的。以调控土壤环境、促进作物生长和提高作物免疫力为目标,通过健康土壤培育结合生物防治、水肥控制、植物免疫诱抗技术和生物基因工程等技术,客观认识病害发生情况,制定根肿病发生风险预警依据,排查潜在风险,合理制定和调整种植计划或提前制定防控措施,必将有利于解析根肿病的发病机制,为根肿病基础研究与防控应用提供理论和技术支持。