创设优质情境 提升核心素养

崔永红

(江苏省江阴中等专业学校,214433)

爱因斯坦说:“提出一个问题比解决一个问题更重要,因为解决一个问题也许是一个数学上或实验上的技能而已,而提出一个新问题,新的可能性,从新的角度去看旧的问题,却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步”.因此,在数学课堂教学中要重视培养学生提出问题的能力.通过创设情境,引导学生通过观察、试验、分析、归纳、类比、联想等数学方法,形成问题意识,去发现问题,提出问题.通过鼓励与表扬等手段,增强学生提出问题的信心,让学生乐于提出问题.

一、创设猜想情境,在观察比较中发现与提出问题

问题情境是发现问题、设计问题的重要前提,是设计高质量问题的重要保证.这是因为问题情境是一种氛围,既能引发学生的认知冲突,促使学生积极主动地、自由地去想象、去思考、去探索、去发现问题和解决问题.教学中的问题情境创设是否成功,主要看学习任务与学生已有经验是否匹配.因此教师既要充分了解学生的已有经验及智能水平,又要深入研究教材,把握新旧知识的内在联系,才能更好地创设成功的问题情境,从而为学生发现问题、设计问题、大胆地提出问题服务[1].

案例1二元一次不等式表示的平面区域的教学.

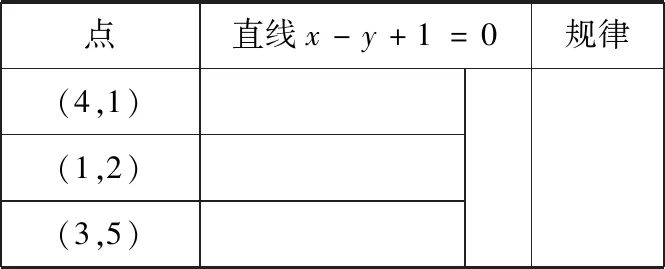

在以往的教学中,教师常常会设计一个表格,如表1,取几个点,将点的坐标代入指定的直线方程的左边,观察平面区域中的点与二元一次不等式有何规律?

表1:平面上点与直线的位置关系

如果从发现问题、提出问题的角度去进行教学设计,就不是填表而是让学生去设计表格,不仅要知其然,还要知其所以然.

首先引导学生思考:直线x-y+1=0与点集{(x,y)|x-y+1=0}有什么关系呢?

生1:点在直线上等价于点的坐标满足直线方程.

教师趁热打铁,要求学生自己提出一个问题?

生2:点(3,2)在直线的下方,那么点(3,2)与方程x-y+1=0有何关系?

生3:点(3,5)在直线的上方,那么点(3,5)与方程x-y+1=0有何关系?

学生惊喜地发现,点(3,2)代入方程的左边得x-y+1>0,——怎么这么巧?于是有学生提出再尝试将几个点(5,3),(6,4)代入方程的左边,发现有相同的规律,认为有必要研究平面区域与二元一次方程之间的关系,于是上表自然地设计出来了,直线x-y+1=0将平面分成两部分——左上方区域与右下方区域,猜想出一个结论:在直线同侧的点的坐标代入直线方程左边,符号相同.

在数学教学中,要创设合适的问题情境,让学生自已猜想、发现问题.如果能从问题产生的本源出发,去发现数学规律,其创新意识的培养价值是不一样的.当学生再设计表格时,学生的探索激情和学习效率以及对问题本质的认识,显然比老师让学生填表又高出一个层次.特别是当学生探究出平面区域与二元一次不等式的关系时,学生兴奋、快乐的情感体验很难言表.正所谓数学教学的过程实质上就是不断发现问题、提出问题、分析问题与解决问题的过程.

二、创设操作情境,在体验感悟中发现与提出问题

系统论认为:系统地组织起来的材料所提供的信息,远远大于部分材料提供的信息总和.创造心理学也认为:新的发明创造主要取决于整体性的认知框架的转换,而整体性认知框架的形成则在于对问题整体性的把握.因此,对问题的整体性把握是培养创新思维能力的必要条件,可以通过让学生在实践操作、亲身体验的过程中发现问题,进而提出问题[2].

案例2三角形中位线的性质教学.

对于三角形中位线的传统教学设计,一般是先定义中位线,然后再证明中位线定理,最后是应用定理.一切都在复制、粘贴的格式化中完成.为了引导学生发现问题,可进行如下创新设计:

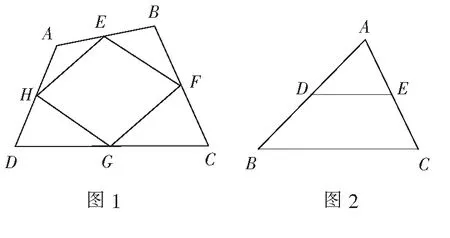

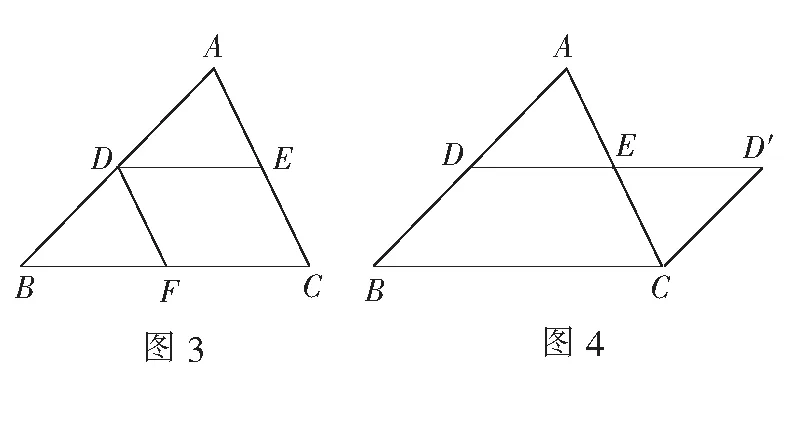

部置学生至少画出三个任意的四边形并依次连结四边中点.

师:观察你画的图形,有什么发现吗?

生1:不管怎么画,如图1,四边形EFGH好像都是平行四边形.

师:很好!确实是平行四边形!

生2:为什么总是平行四边形?

学生感叹这太奇怪了!这时,有学生发现,如果EFGH是平行四边形,则三角形中位线与底边平行.

师:问题转化为三角形中的中位线问题.请学生继续操作、思考.

设计的问题怎么解决?有的学生通过拼凑,有的学生将∆ADE绕E点旋转180°,他们会惊奇地发现:有全等、有平行四边形等,如图3和4,从而将学生自己设计和提出的问题再通过探索得到证明.

在接下来的定理应用和课堂巩固的教学环节,由于学生刚从问题本质的研究中来,所以对问题的延伸就显得居高临下,对图1的神奇现象自然转化为三角形中位线定理来解决.

在数学教学中,要淡化数学知识的神秘感,针对学生好动、好胜、好奇的个性心理特征,让学生动手操作,在操作中观察与猜想,发现问题,提出问题,激发学生学习的内驱力.本案例的教学过程,正如爱因斯坦提到的关于教育的两个最美好的条件:一是神圣的好奇心以及在探索中所获得的喜悦和满足感,另一个是“内在的自由”,即能够进行独立思考、探索和自由合作交流[3].

三、创设动态情境,在观察思考中发现问题与提出问题

信息技术具有化静为动,化抽象为直观,变不易观察为容易观察等特点.因此,在信息技术的助力下,学生更容易发现问题、提出问题和解决问题.

案例3利用导数判定函数单调性的教学.

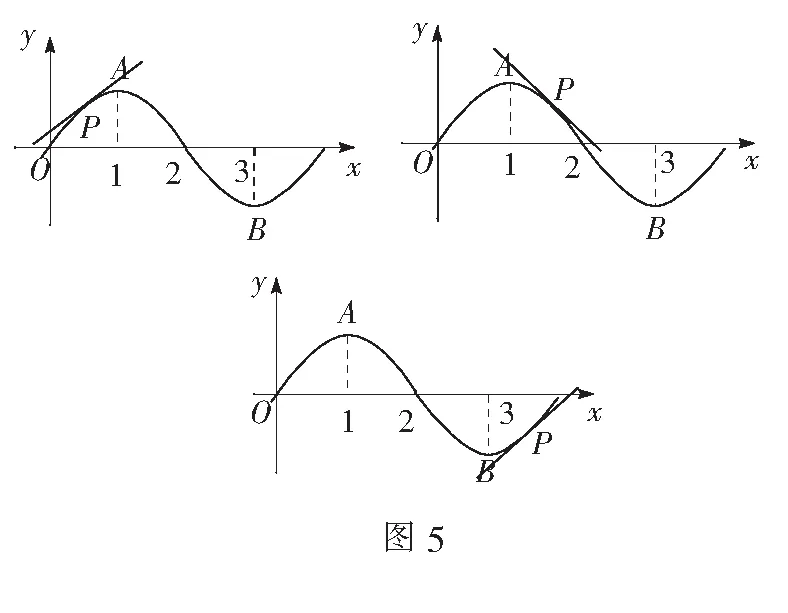

教师用几何画板动态演示:设直线l是曲线在点P处的切线,那随着点P的运动,切线也随之运动,如图5.

师:通过刚才的演示,你能发现什么问题吗?

生1:好像点P处的切线自左向右成上升趋势,那么图象呈上升趋势;反之,点P处的切线自左向右成下降趋势,那么图象也呈下降趋势.

师:观察很仔细,能用数学语言描述发现的问题吗?

生2:对应区间上任一点处切线的倾斜角为锐角,函数在该区间上是增函数;反之,对应区间上任一点处切线的倾斜角为钝角,函数在该区间上是减函数.

师:能用数学符号表述吗?

生3:对应区间上任一点处切线的斜率大于0,函数在该区间上是增函数;反之,对应区间上任一点处切线的斜率小于0,函数在该区间上是减函数.

师:对照图象,能进一步用数学符号表达刚才的发现吗?

生:前面我们学习了导数的几何意义,可以用导数来表示单调性,在(0,1)上y=f(x)是增函数,切线的倾斜角是锐角,所以斜率k>0,即f′(x)>0;在(1,3)上y=f(x)是减函数,切线的倾斜角是钝角,这时斜率k<0,即f′(x)<0;在(3,4)上y=f(x)是增函数,这时切线的倾斜角是锐角,所以斜率k>0,即f′(x)>0.

师:很好!通过分析,最终得到该函数的导数与单调性之间的关系,再由特殊到一般,继续动态演示,你能有什么样的结论呢?

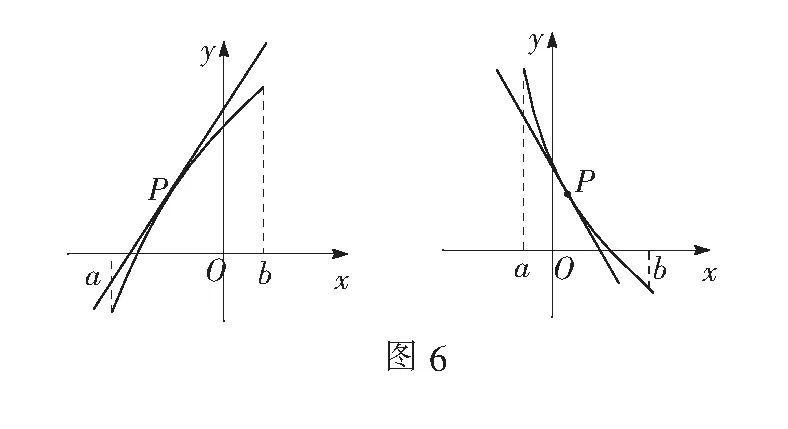

在前面讨论的基础上,教师一边演示切线的运动,一边让学生归纳总结,其他同学补充与修改,得到函数的导数与单调性的关系:

定理设函数y=f(x)在[a,b]上连续,且在(a,b)内可导.

(1)若在(a,b)内,有f′(x)>0,那么函数y=f(x)在[a,b]上是增函数;

(2)若在(a,b)内,有f′(x)<0,那么函数y=f(x)在[a,b]上是减函数.

结论的发现,同学们都很兴奋,这时有学生提出,从图象看,结论是正确的,能否用数学的证明该结论呢?

一石激起千层浪,同学们陷入深思中,有的同学动笔在纸上写写,有的同学在思考,也有的同学你看看我,我看看你,无从下手.

师:这名同学思考问题很严密,数学是一门推理的学科,我们要养成重证据、讲道理的思维习惯(证明略).

新课标指出,要注重信息技术与数学课程的深度融合,实现传统教学手段难以达到的效果.本案例用信息技术动态展示函数图象上任一点处切线的变化与函数单调性的关系,引导学生自主发现问题、提出问题.信息技术的应用不在于多,而在于适时、适度、有效、必需且充分.帮助学生把握数学知识的本质,运用信息技术要有助于学生数学抽象、直观想象、逻辑推理等素养的提升.

总之,创设问题情境的途径很多,譬如还可以创设类比情境,让学生通过类比提出问题;也可创设一种争辩情境,让学生在争论辩论中提出问题.所以创设问题情境不仅要求教师理解数学,熟悉教材,了解新旧知识的内在联系,而且要求教师理解学生,熟悉学情,这样才能不断地为学生发现问题、大胆地提出问题服务[4].其中,教师的作用主要体现在优质情境的设计,课堂活动的组织和引导.