东祁连山不同土地利用方式下土壤重金属污染评价

赛宁刚,祁娟,贾燕伟,车美美,杨娟弟,王晓娟,徐长林

(甘肃农业大学草业学院,草业生态系统教育部重点实验室,甘肃兰州 730070)

土壤是与人类关系极为密切的环境介质,也是人类赖以生存和发展的重要自然资源[1]。土壤污染严重影响到人们的正常生活,其中土壤重金属污染是土壤污染的主要类型之一。近年来,土壤重金属污染已成为全球许多国家面临的环境污染问题之一[2-3]。我国由于工农业、交通运输和采矿业等行业的飞速发展,使得重金属的排放日益增加[4-5]。大量的重金属元素进入土壤,最终超出土壤的承载能力[6],形成了重金属污染。土壤一旦受到重金属污染就很难恢复,因此对土壤造成较大的潜在危害,使得土壤环境的安全问题日益严峻[7]。目前我国重金属污染的土壤面积已经达到上千万hm2,占我国总耕地面积的20%以上[8],而且土壤重金属污染也由东部沿海地区逐渐向西部蔓延。土壤重金属污染不仅是环境问题也关系到食品安全问题,土壤重金属元素会通过土壤-植物系统进入人或者动物体内,使其重金属元素积累,从而对健康造成危害[9-10]。赵玉文等[11]研究表明牦牛体内的重金属元素含量与牧草中的重金属元素含量呈显著正相关关系。这表明青藏高原土壤重金属元素已经通过土草系统的食物链传递,对家畜和人造成一定的健康隐患。

青藏高原是地球上独特的地理区域,由于其海拔较高,其生态比较脆弱,环境的自我修复能力低,很容易受到破坏,青藏高原一旦受到破坏便会造成严重的环境损失和经济损失。研究表明,青藏高原土壤生态系统已遭受一定程度重金属污染[12-13]。青藏高原重金属生态风险评价的结果表明,青藏高原超过50%的地区土壤污染程度为中度或高度,其中青海地区土壤污染较严重,西藏地区土壤污染相对较弱[14]。

东祁连山属于青藏高原的东北边缘,也是青藏高原东北区域的一道生态防线,探究该区域的土壤重金属污染状况对于青藏高原生态的防护工作具有重大意义。周会程等[15]对天祝不同退化草地的重金属元素污染研究表明,草地的退化程度与土壤重金属污染呈正相关关系,有关祁连山东北边缘不同土地利用方式下土壤重金属含量情况鲜见报道。本研究以东祁连山为研究区域,探究东祁连山不同土地利用方式下土壤重金属含量状况和分布特征,结合青藏高原土壤元素背景值,对该区域的土壤重金属污染做出评价,为青藏高原的重金属污染治理做好基础工作并提供治理的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于甘肃省武威市天祝藏族自治县(N 36°31′-37°55′,E 102°07′-103°46′),处于河西走廊东端,属青藏高原东北边缘祁连山东段高寒山区,海拔3700 m左右,年均降水量416 mm左右,雨季集中在7-9月,多为地形雨。土壤偏碱性,pH值7.5~8.2,年平均气温为-0.1℃,全年积温为1380℃,没有绝对霜期。土壤类型以高山草甸土和亚高山草甸土为主,植被类型相对复杂,但生态脆弱,极容易受到破坏。

1.2 样地选择

样地概况如表1所示,在研究区选取了4种不同土地利用方式下16个采样点分别调查取样,并利用GPS记录每个采样点的地理坐标和海拔高度。

表1 样地概况Table 1 Overview of sample site

1.3 土壤样品的采集及试验方法

本研究于2020年8月中旬在研究区选取了16个采样区并将采样区划分为4种不同利用方式,进行调查取样,每个采样区选取5个样地,每个样地随机选择5个样点,每个样点利用土钻采集0~20 cm土壤样品。均匀混合各样点的土壤后进行装袋,样品带回实验室。将采集的样品经过自然风干后,混合研磨待测。

7种重金属元素:Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Ni和Mn采用德国耶拿公司生产的TOPwave微波消解仪进行消解。用三酸(HF-HNO3-HCl)消化法制备待测液,称取土样约0.5 g,加入6 mL HNO3+2 mL HF+2 mL HCl于微波消解仪中消解,定容至50 mL,每个处理3次重复。测量方法如下[16]:Cr、Pb、Zn、Cu、Ni和Mn含量采用中国北京普析通用公司自主生产的ATS-990型火焰原子吸收光谱仪测定;Cd含量采用中国北京普析通用公司自主生产的GF-990型原子吸收石墨炉进行测定,每个处理3次重复。各分析方法的最低检出限均等于或优于《多目标区域地球化学调查规范(1:250000)》(DZ/T0258-2014)[17]的要求。

1.4 重金属污染评价方法

本研究采用青藏高原土壤元素背景值[18]为参考比值,结合中国土壤元素背景值[19],对不同土地利用方式土壤重金属元素含量进行比较,并采用单因子污染指数法、内梅罗综合指数法及潜在生态风险系数法进行评价,以明确祁连山不同类型土地中土壤的重金属污染特征并做出污染风险评估。

1.4.1单因子污染指数法 单因子污染指数法是对土壤中某一种重金属元素的污染程度进行评价[20],其计算公式为:

式中:Ci为污染物i的实际测定的浓度(mg·kg-1);Si为污染物i的评价标准,本研究选用西藏土壤元素背景值作为污染物的评价标准,单因子指数分级标准如表2所示。

表2 单因子污染指数分级标准Table 2 Classification standards of single-factor pollution index

1.4.2内梅罗综合污染指数法 内梅罗综合污染指数法是目前国内外学者评价重金属污染通常采用的方法[20],是在单因子污染指数的基础上,求出各指数的平均值,利用最大值和平均值计算,重点体现了环境要素中含量最大的污染物对环境质量的影响,其公式如下:

式中:PN为内梅罗污染综合指数;Pimax为单因子污染指数的最大值;Piave为各个污染元素指数的算术平均值。依据内梅罗污染指数法将污染等级分为5个等级,如表3所示。

表3 表层土壤内梅罗指数分级指标Table 3 Classification standard of Nemero integrated pollution index

1.4.3潜在生态风险系数法 潜在生态风险系数法是瑞典学者Häkanson于1980年提出的用于评价重金属对环境造成潜在生态风险的方法[21],其能够在考虑重金属含量的同时,将重金属的生态效应、环境效应与毒理学联系在一起[22],其公式如下:

表4 潜在生态风险评价指标Table 4 Index of potential ecological risk assessment of heavy metals

1.4.4重金属毒性系数 7种重金属元素Cr、Cd、Cu、Zn、Ni、Pb和Mn的毒性系数分别为2、30、5、1、5、5、1[23]。

1.5 数据处理

采用Excel和SPSS 22.0进行土壤重金属含量、污染指数、生态风险指数的统计和分析,采用Excel制图。

2 结果与分析

2.1 研究区土壤重金属含量特征

研究区Cr(图1a)元素的青藏高原土壤元素背景值高于中国土壤元素背景值,Ni(图1e)和Pb(图1f)元素两种基本相等,其余各元素的中国土壤元素的背景值均大于青藏高原土壤元素背景值。研究区重金属Cr、Cu(图1c)、Zn(图1d)、Ni、Pb含量均超过了青藏高原土壤元素背景值和中国土壤元素背景值,超标率均为100%,Cd(图1b)和Mn(图1g)绝大多数超过了青藏高原土壤元素背景值,超标率分别为88%和94%,超出中国土壤元素背景值的超标率分别为50%和69%。

从各重金属元素的变异系数来看,元素Cd的变异系数最高,达到了26%,Zn元素的变异系数最低,仅为5%,Cr、Cu、Ni、Pb和Mn的变异系数分别为10%、16%、14%、12%和18%(表5)。

表5 土壤重金属浓度统计参数Table 5 Statistical parameters of soil heavy metal concentration

2.2 不同土地利用方式下土壤重金属污染评价

通过单因素污染指数分析可知(表6),各样地土壤中Cr的污染指数为1.06~1.44,属于轻度污染;Cd元素的污染指数为0.88~2.29,其中3号和16号样地分别为0.88和0.96,等级划分为清洁,1号和2号样地为2.29和2.15,划分为中度污染,其余样地等级划分为轻度污染;Cu元素污染指数为2.56~4.70,4号、7号、11号和14号样地等级划分为中度污染,其他样地达到了重度污染等级,其中1号样地污染指数最高,为4.70;Zn元素的污染指数为2.69~3.35,其中3号、4号、7号、8号和13号为2.69~2.95,等级划分为中度污染,其余样地均高于3,等级均划分为重度污染;Ni元素污染指数为2.21~3.39,其中16号、12号和4号样地污染指数分别为3.07、3.10和3.39,达到了重度污染等级,其余样地均划分为中度污染;Pb元素污染指数为2.18~3.37,其中1号样地污染指数最高,为3.37,达到了重度污染等级,其余各样地等级均划分为中度污染;Mn元素污染指数为0.91~1.79,其中15号样地污染指数最低,为0.91,等级划分为清洁,其余样地等级均划分为轻度污染。

通过内梅罗综合污染指数分析可知(表6),各样地的7种重金属元素综合污染中,1号样地最为严重,污染指数达到了3.82,污染等级为V,属于重度污染土壤;其次为2号样地,污染指数为3.29,污染等级也为V,也属于重度污染土壤;其余样地污染指数为2.49~2.93,污染等级为Ⅳ,属于中度污染土壤。

表6 土壤重金属单因子指数和内梅罗污染指数Table 6 Single factor index and Nemero pollution index of soil heavy metals

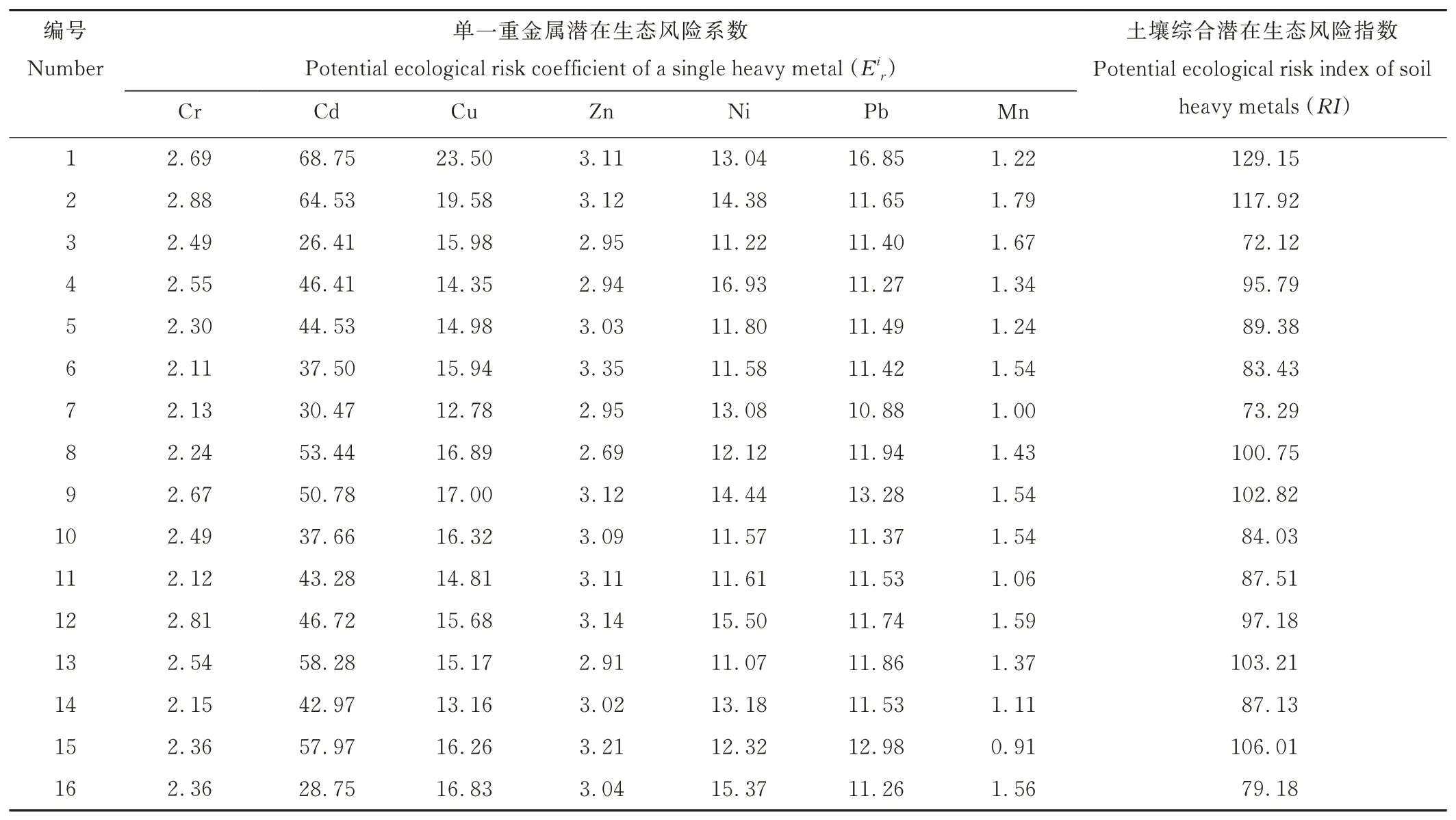

2.3 不同土地利用方式下土壤重金属潜在生态风险评价

通过对研究区各样地土壤的潜在生态危害指数分析得出(表7),7个重金属元素的潜在生态风险程度依次为Cd>Cu>Ni>Pb>Zn>Cr>Mn,其中Cr、Cu、Zn、Ni、Pb、Mn元素的单项重金属潜在生态危害指数为0.91~23.50,小于单项污染系数40分,土壤的重金属污染属于轻微污染等级;Cd元素自身的毒性系数远高于其他重金属元素,因此其单项重金属潜在生态危害指数是最大的,其单项重金属潜在生态危害指数为26.41~68.75,其中1号样地的污染指数最大,为68.75,其次为2号样地,为64.53,3号样地和16号样地较小,分别为26.41和28.75,污染系数<40分的有3号、6号、7号、10号和16号样地,污染等级为轻微污染,其余各样地的污染指数为40~80,属于中等污染。

通过综合生态风险指数(RI)分析可知(表7),各样地的风险指数为72.12~129.15,综合生态风险得分均<150分,属于低生态风险等级,其中1号样地的综合生态风险指数最大,为129.15,其次为2号样地,为117.92,7号和3号样地较小,分别为73.29和72.12。将16个样地划分为农田、草地、湿地和其他4类不同利用方式土壤类型,其中5种农田类土壤平均风险指数最高,为101.90分,其次为3种其他类土壤,为93.52分,7种草地类土壤平均风险指数为92.22分,湿地土壤风险指数为73.29分。

表7 土壤重金属污染系数和潜在生态风险系数Table 7 Soil heavy metal pollution coefficient and potential ecological risk coefficient

3 讨论

7种重金属元素中,Cd、Cu、Zn和Mn元素的青藏高原土壤元素背景值水平均低于中国土壤元素背景值,表明青藏高原土壤重金属含量水平低于全国平均水平,Ni和Pb元素与中国土壤元素背景值基本相同,而青藏高原Cr元素背景值高于中国土壤元素背景值,这可能与青藏高原地区的成土母质有关。本研究结果与青藏高原土壤元素背景值相比,重金属元素Cr、Cu、Zn、Ni、Pb均高于背景值,Cd和Mn元素只有少部分低于背景值,其余均高于背景值,说明7种重金属元素在研究区有不同程度的富集,其中Zn和Ni富集程度最高,分别为196.67 mg·kg-1和74.28 mg·kg-1,是土壤背景值的3.2和3.0倍(表5),长此以往会对该区域土壤造成严重的重金属污染,需要进一步做出修复措施。

在各样地中,农田类重金属元素含量普遍较高,这可能与人类的田间活动有紧密的关系,其中Cd和Pb元素在农田类土壤中平均含量较高。推测与当地长期施用化肥和机械作业所排放的尾气有关,而磷肥中多含有Cd在内的多种重金属元素[24],长期过量使用会造成土壤中Cd元素积累,导致农田土壤Cd元素大幅超标[25],这与赵晓光等[26]的研究结果一致。过量使用农药也是造成农田土壤重金属污染的原因之一[27];7种草地类土壤中,垂穗披碱草(Elymus nutans)草地的Cr、Cd、Ni、Pb含量较小,麦宾草(Elymus tangutorum)草地的Cu、Zn、Mn含量较小,这与不同草种对不同重金属元素的富集效果是否不同还需要进一步探讨;比较35年燕麦(oats)地与35年燕麦地旁土壤发现,35年燕麦地各重金属元素均大于35年燕麦地旁土壤,其中Cd、Ni、Pb元素比35年燕麦地旁分别高1.35、1.25和1.17倍,Cd和Pb元素受人为干扰大,这与农田机械作业的因素有关;河谷土壤与河谷麦宾草草地土壤相比,除Cr和Zn元素之外,其余各元素均大于河谷麦宾草草地,表明河谷麦宾草草地对土壤重金属元素污染具有明显的修复作用。

变异系数反映了重金属元素在土壤中的变异性和均匀性,从一定程度上反映了人类活动对土壤重金属元素的影响[28]。变异系数越大则说明重金属元素的离散程度越高,不同位点的重金属元素含量差异较大。7种土壤重金属元素的变异系数依次为Cd>Mn>Cu>Ni>Pb>Cr>Zn,其中Zn元素变异系数最低,为5%,说明Zn元素在研究区域分布比较均匀,从而证明研究区各类型土壤中Zn元素有同一来源,而且分布受人类干扰小,推测为自然来源;各类型土壤中Cd元素的变异系数最高,为26%,说明Cd元素在研究区土壤中分布不均,受到人类干扰大。

内梅罗综合污染指数显示,农田类土壤受污染程度的平均指数最高,为3.10,达到了土壤重度污染水平。而化肥、农药、有机肥以及除草剂的大量施用是常规农业生产的主要手段,其中含有不同量值的重金属元素[29-30],耕地土壤中的重金属含量会随着化肥、农药及有机肥等的长期施用而不断积累[31-32]。农田土壤重金属污染对研究区土壤环境造成潜在的生态风险。农田类土壤主要种植的是经济作物,这些作物会被人直接食用,或者被家畜食用,家畜又被人类食用,最终这些重金属积累到人体内[33-34],危害到人体健康。草地类土壤受污染程度的平均指数为2.71,达到了中度污染水平。其他类土壤受污染程度的平均指数为2.82,比草地指数高,其他类土壤主要是河谷、沟口,农田旁土壤,这类土壤植被覆盖率低,土地裸露面积大,重金属被植物吸收的效率低,但由于没有像农田那样受人为干扰,因此其污染水平高于草地类土壤而低于农田类土壤。湿地类土壤受污染程度指数最低,为2.49,有研究发现人工湿地具有很好的净化能力,可以通过微生物转化和植物吸收等途径来净化污水中的各种污染物,如碳、氮和磷等[35-36],陈思敏等[37]研究发现,人工模拟湿地系统对污水中Pb、Cu、Zn、Mn、Cd的净化率达71.28%以上,因此推测湿地环境人为干扰小和自我修复能力强,对重金属元素具有很好的净化作用。各利用方式土壤中,受污染程度由重到轻依次为:农田类>其他类>草地类>湿地土壤。

通过分析潜在生态风险系数可知,5种农田类土壤平均指标最高为101.90分,其次为3种其他类土壤,平均指标为93.52分,7种草地类土壤平均指标为92.22分,湿地土壤指标为73.29分,分数越低表明生态风险水平越低。各利用方式土壤的平均分为90.23分,低于风险等级的150分,属于低生态风险等级。潜在生态风险系数法结合了重金属元素的毒性效应,而毒性系数的确定对环境污染物潜在生态风险评价具有现实意义[22]。研究区各不同利用方式土地中,由于Cd自身的毒性系数远高于其他重金属元素,因此,其潜在生态风险指数最高,其余元素的潜在生态风险指数均较低,土壤只受到轻微的生态风险。而农田类土壤中Cd元素含量普遍较高,虽然本研究表明农田类土壤处于低生态风险等级,但农田作业会使得Cd元素含量处于升高趋势,长此以往,势必会增加污染风险等级。如果不及时治理,任其发展,会对研究区域的生态环境造成严重的危害。研究区需要根据评价等级,制定相应降低生态风险的防治措施,也要从源头上减少有害重金属元素的产生以及它的传播途径。

4 结论

研究区16个样地的4种不同利用方式的土壤中,7种土壤重金属元素的平均值均超过了青藏高原土壤元素背景值,说明各类重金属元素含量均有相应的增高趋势,而且出现了不同程度的土壤富集现象,其中农田类土壤富集现象最为严重,人为干扰是造成农田类土壤Cd和Pb元素富集的重要因素。

各利用方式土壤的内梅罗综合污染平均指数为2.84,达到中度污染程度,各利用方式土壤的综合潜在生态风险系数为94.31,属于低生态风险。各利用方式土壤污染程度和潜在生态风险排名依次为:农田类土壤>其他类土壤>草地类土壤>湿地土壤。需要对农田的土壤环境做出进一步的处理措施,防止重金属元素通过土草系统的传递和积累效应影响到人类和家畜的健康。

土壤重金属元素除在4种不同利用方式的土壤之间有明显差异外,在不同类型农田和不同类型草地土壤之间也存在差异,这些差异是否与各农田不同作物和草地的不同植物对重金属的吸收效率有所不同有关,这需要进一步研究去做出科学合理的解释。