“双碳”视域下四川地热产业的发展路径

罗强

通常意义上的地热一般指地温(ground temperature),是对地表面和以下不同深度处土壤温度的统称,严格意义上的地热是指贮存在地球内部的可再生热能,一般集中分布在构造板块边缘一带,起源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。地热作为可再生资源,用好地热资源对于我国能源结构调整、实施“双碳”战略有着不可忽视的作用。地热碳排放大约是煤炭的百分之一、石油的九十分之一、天然气的四十五分之一、太阳能的十五分之一、风能的五分之一,在诸多清洁能源中,地热将是“后起之秀”,潜力巨大。

2021年9月,国家八部委联合发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》提出了三大目标,包括:到2025年,全国地热能供暖(制冷)面积比2020年增加50%,全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年,地热能供暖(制冷)面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。这份目标详尽的政策“路线图”,为四川建立健全绿色低碳循环发展经济体系,大力发展地热资源,实现经济效益、社会效益和生态效益统一发展提供了清晰的路径。

一、地热资源开发背景

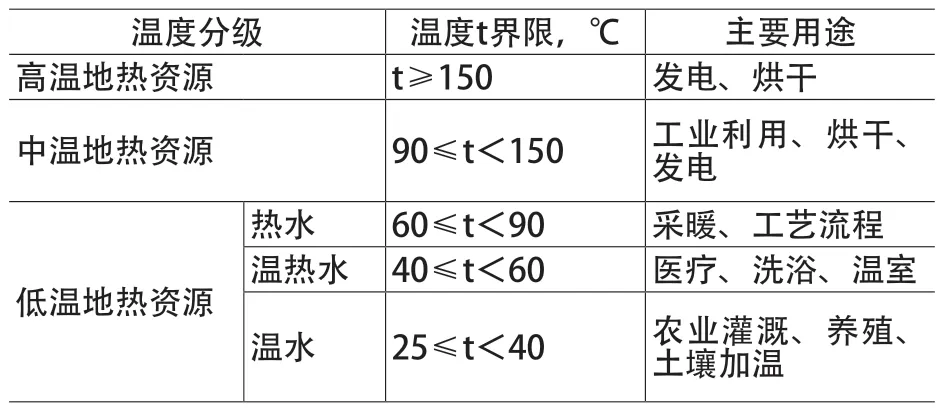

自工业革命以来,煤炭、石油、天然气等不可再生的化石能源被大规模开采和利用,重塑了人类现代生产生活形态。在工业文明现代化助推经济社会飞速发展的同时,人们也逐渐认识到,化石能源的利用是一把“双刃剑”,为现代生产生活提供了便利,但其燃烧所排放的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、粉尘等气体固体排放物,不仅污染了环境,而且产生的温室气体是导致温室效应的主要因素,对人类社会可持续发展带来了严峻的挑战。2020年二氧化碳全球平均浓度达到413.2ppm,为工业化前水平的149%,全球平均气温比工业化前高出约1.11摄氏度。应对全球气候变化已成为全球的共识,2015年12月签署的《巴黎协定》具有历史性向度,这份协定最大的成果就是确立了全球应对气候变化的长期目标。此后,我国以落实《巴黎协定》为工作主线,应对气候变化工作取得积极进展。《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》显示:2017年我国单位国内生产总值二氧化碳排放(碳强度)比2005年下降约46%,已超过2020年碳强度下降40%—45%的目标。同时,中国承诺2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右,森林蓄积量增加13亿立方米。2021年11月13日,《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会达成了《格拉斯哥气候公约》,全球在《巴黎协定》气候共识的基础上,就全面开启碳市场等关键议题达成一致,包括中国在内的国家建立和签署了减煤、燃油车退市、去化石能源补贴等新一批行业低碳倡议。总体来看,绿色能源、低碳发展不可逆转的趋势,已成为全球可持续发展的共识。在可再生新型能源中,地热资源具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点,据2015年世界地热大会数据显示,全球5000m以内浅地热资源量约为4900万亿吨标煤;10000m以内地热资源量约43000万亿吨标煤(约合30100万亿吨原油),是全球常规油气资源总量3万多倍。全球年可采地热资源量为170亿吨标煤/年。与风能、太阳能相比,地热能不受季节、气候、温差变化等因素影响,较传统化石能源(煤、石油、天然气)具有更好的环境可接受性(见表1),能源利用系数高(72%),是太阳能5.4倍,风能3.6倍。可见,可再生能源前景广阔。

表1 地热资源用途分布

二、国内外地热开发利用现状

事实上,20世纪60年代,意大利科学家利用地热点亮第一盏灯泡之后,地热资源就进入研究阶段,研究较早、开发较晚却是不争的事实,直到20世纪70年代末地热能利用才进入尝试(开发利用)阶段。时至今日,地热的梯度开发特别是与规模化发电领域的水能、风能、太阳能相比,依然进展缓慢,即便美国、菲律宾、土耳其、新西兰等国家较早利用地热发电,其装机容量也依然较小。进入21世纪,地热能逐渐被市场看好,直接利用装机容量有所增长,2020年全球直接利用装机容量达到108GW,热能利用量为2835亿kWh/年,装机容量利用系数为0.30。2021年世界地热大会统计数据显示,1995-2020年,全球地热资源直接利用国家已由28个增至88个,地热能在建筑节能、工业应用、农业养殖等方面实现规模化应用。

由于资源条件限制,我国能源生产和消费仍然以煤炭、石油、天然气为主,实现从化石能源到可再生能源的转型任务十分艰巨。中国地处环太平洋地热带和喜马拉雅——地中海地热带,地热资源丰富,主要分布在藏、滇、川、疆等地,地热能资源类型以埋深在200—4000m的中低温为主,根据我国《地热能开发利用“十三五”规划》测算,浅层地热资源量(200m):约95亿吨标准煤,年可利用7亿吨标煤;中深层地热资源量(3000m):约1.25万亿吨标准煤,年可利用19亿吨标煤;干热岩地热资源量(3000—10000m):相当于856万亿吨标准煤,如果按照可采量2%计算,折合17.2万亿吨标煤。

经过半个多世纪的探索,我国在地源热泵等浅层地热直接利用技术方面不断成熟,在应用层面已建立了一套相对完整的地热勘探、开采、利用、评价方法,可以说,我国地热能产业正处于一个尚未爆发的“风口”。据初步测算,仅地热产业将拉动直接投资4000亿元,可提供近80万个就业岗位,并带动地热全产业链投资价值达1万亿元。到2035年,将累计带动地热全产业链总投资达5万亿元。《地热能开发利用“十三五”规划》也明确提出,各地区要因地制宜开展地热能的开发利用,到2020年,地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米。

我国在“双碳”目标背景下,提高清洁能源的比重,不断强化能源体系建设,对能源消费结构可谓重塑,地热能作为可再生清洁能源受到了进一步重视。2021年10月,世界地热大会在冰岛举行,会议发布了中国地热能利用成果,数据显示:截至2019年底,中国浅层地源热泵功能面积已超过8.58亿平方米,位居世界第一。截至2020年底,中国地热直接利用装机容量达40.6GW,占全球38%,连续数年位居世界首位。其中,地热供暖装机容量7.0GW,地源热泵装机容量26.5GW,分别比2015年增长138%、125%。

三、四川地热能开发利用现状

四川省处于我国西南,地质构造复杂多样,跨中国三大构造域:西部是特提斯喜马拉雅构造域,东部属滨太平洋构造域,北部为古亚洲构造域。经历了中、新生代以来多期剧烈地壳运动,地质构造极为复杂,以龙门山断裂带、鲜水河断裂带、康滇断裂带组成的“Y”字型构造为界,形成了经纬纵横交错的奇特构造体系,其地层展布、岩浆活动,造就了丰富的地热资源分布。特别是鲜水河断裂、金沙江断裂及金沙江断裂围成的区域断裂繁杂,活动断裂发育,出露温泉众多,全省大多天然温泉均出露在该地区。

四川是我国地热资源储量大省,全省地热资源类型丰富,高、中、低温地热资源兼有,川西地区以中、高温为主,盆地及盆周山区以中、低温为主。据统计估算,四川省地热资源可利用总量位居全国第3位,单位面积可用资源量排在第11位,地热储层分布于多层系,温度分布差异大,从25℃—175℃。根据中国地质局2011年估算,相当于标准煤21.3×10吨。2019年在川西地区做的地热资源量估算,川西地热总资源量相当于标准煤14.6×10吨。近年来,四川从省级层面系统研究和全面总结全省各地区、各类型地热资源特征和开发潜力,支持公共建筑地热能规模化应用;同步开展成渝地区双城经济圈城市群、成都都市圈、成德眉资同城化发展区地热需求调查评价工作,支撑新型城镇化建设;启动乌蒙山区、秦巴山区等为重点,实施低温地热资源勘探示范工程,为农村供暖、零碳示范旅游区、基础设施节能改造提供支持,并于2007年起推动地源热泵示范应用工作,2010年颁布地方标准《四川省地源热泵系统工程技术实施细则》,顺利建成以成都铁路东客站、环球中心、金沙遗址博物馆、成都水文队、水电成勘院温江办公楼等为代表的试点示范项目,全省浅层地热建筑应用面积约145万平方米。但是,受制于空间距离、地质地理环境、气候特征、资源分布及产业发展阶段等客观因素影响,四川的地热产业资源开采难、转化难、利用难,未能形成规模化开采利用,特别是川西总体利用程度不高,仅在康定、理塘等开展了集中供暖,90%以上的地热资源仍处在洗澡、泡脚、煮鸡蛋等低附加值阶段,梯级利用严重不足。

总体来看,尽管四川盆地地热资源储量丰富,浅层地温能产业仍处于起步阶段,未能形成完整的产业链条,地热开发利用滞后于东部先进省区。当前面临四大困局待破:一是开发成本较高。四川气候总体宜人,家用地源热泵开机时间不足,节能效应难以对冲前期一次性新增投入。适宜发电的优势中、深部地热资源多位于川西高原,现有电价收益不能覆盖前期钻探投资风险和后期运行维护成本。二是关键技术有待提升。水热型地热资源利用的回灌和封闭换热技术不够成熟,除垢防垢、防腐蚀等关键技术还未突破,潜力更大的干热岩开发热储改造和发电技术均处试验阶段。三是规模优势尚未形成。四川地热资源综合开发利用与北方相比还处于起步阶段。中、深层地热主要用于温泉洗浴,梯级利用不足,如在建筑节能领域推广面积只有天津市的6%左右。四是管理体制有待理顺。地热资源管理涉及能源、自然资源、水利等部门,产业发展涉及发改、住建、经信、农业农村等部门。目前,职能职责还有待理顺,法律法规有待健全,资源收费、项目审批等还需进一步规范。

四、四川地热资源发展的优势和路径

(一)优势

四川是我国能源资源大省,具有“水丰气多,煤少油缺”的突出特点,是国家清洁能源示范省、全国优质清洁能源基地。水能资源技术可开发装机容量1.48亿千瓦,占全国的22.4%,居全国第2位。太阳能理论蕴藏量居全国第6位,规划“三州一市”(甘孜州、阿坝州、凉山州和攀枝花市)光伏发电基地总规模8506万千瓦。风电在现有经济技术条件下可开发量约1800万千瓦。四川境内天然气总资源量达39.57万亿立方米(页岩气资源量27.5万亿立方米)居全国第1位。2021年四川清洁能源的占比达到82%,位居全国前列,人均碳排放为全国倒数第二(仅高于西藏)。经初步测算,全省地热资源可折合标准煤逾3000亿吨,可利用总量居全国第3位。

2021年,我国统筹经济发展和疫情防控,能源消费量增速较快,2021年,四川全省发电量4329.5亿千瓦时、占全国总量的5.31%,发电量位居全国第六;全社会用电量3274.81亿千瓦时、占全国总量的3.84%,用电量排名全国第九。同时,四川省外送电规模加大,2021年外送电量1368亿千瓦时、占全省发电量的30%。四川存在电源与负荷逆向分布、网源建设不同步、川西水电送成都的通道能力不足等问题,电力保障方面面临较大挑战。未来极端天气等多重影响因素依然存在,区域性、时段性能源供需偏紧,对保障能源生产供应、稳定市场预期提出了更高要求。四川作为全国重要的优质清洁能源基地,截至2022年3月底,全省已建水电装机容量已达9146万千瓦,剩余开发空间不大,亟待加快开发新型绿色低碳替代能源。此外,储量丰富的天然气如做燃料直接发电经济效益差,煤炭排放高、污染大;太阳能、风能不稳定,应用难。在新能源和可再生能源中,地热的综合利用效率最高。根据碳排放综合贡献数,地热能低于水电,稍高于核电,是名副其实的绿色低碳能源,开发利用地热资源,对于实现“双碳”目标、缓解能源供应压力和进一步形成新的产业增长点具有长远的战略意义和重要的现实意义。

四川盆地及盆地周地区交通方便、经济发达、风景旅游区遍布,具备旅游地热开发的必备条件。同时,盆地内成都及其周边地区为浅层地温能适宜区和开发利用程度较高区,具备利用浅层地温能的条件和需求。川西高原地区地热资源丰富,中、高温地热资源广布,拥有开发利用地热资源的先决条件,高温地热资源可以用于发电,余热可以进行粮食烘干、供暖、洗浴、温泉旅游、温室大棚、水产养殖,该类型综合梯级利用方式利用程度高,且当地政府和群众对地热发电、供暖以及综合梯级利用需求强烈,具有极大的开发利用前景。川西南地区具备旅游地热开发条件,热带水产养殖也可成为该区休闲旅游发展的一大亮点。目前,四川地热产业发展链条基本完备,从资源勘探、咨询设计、技术研发、装备制造到工程施工均有布局且支撑到位。成都理工大学、西南石油大学研发实力雄厚,四川省地矿局所属相关专业地勘单位勘探技术过硬,中电西南电力设计院、中建西南院设计咨询经验丰富,东方汽轮机、长虹等装备制造基础扎实,中石油、中石化等工程开发实力雄厚、能力突出,且在四川省域内已钻探有5000余口干井,可以很好的二次利用。2021年四川成立了天府永兴实验室,并专门设置地热资源开发研究中心,基本涵盖理论研究、技术研发、成果转化等全创新链条。四川有丰富的资源禀赋,有发展产业的基础条件,要围绕地热资源规模化产业化勘探和开发利用,整合力量、深入研究,加快把四川地热大省资源优势转化为发展优势。

实现碳达峰碳中和是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。习近平总书记指出,“实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。”要坚持稳中求进,逐步实现。狠抓绿色低碳技术攻关,加快先进技术研发和推广应用。四川对推动绿色低碳优势产业做了系统谋划,明确提出要加快推进地热资源勘探开发,因地制宜开展地热资源综合利用示范。四川跻身地热资源万亿级产业赛道,必须综合施策。

(二)路径

1.摸清家底做好规划是前提。扎实开展四川省地热资源详查和评价,摸清全省地热资源底数,持续抓好四川省“十四五”地热资源开发利用规划编制工作,进一步优化川西、盆地、川东北等各地区专项规划。根据全省不同地区的控热构造、岩性岩相、产出特征等条件的差异,各区地热资源的类型与分布展现不同的特点,根据各自特点采取不同的开发利用方式,尽可能实现地热资源综合梯级利用。

2.加大政府和社会投入是关键。随着国家对地热能的重视,目前我国出台的《政府出资产业投资基金管理暂行办法》及《关于构建绿色金融体系的指导意见》,为地热产业的金融融资提供了良好的政策基础,但要吸引更多投资进入地热能开发领域还需要加大地热开发利用的补贴力度,从税收、信贷、上网电价、取热不取水的资源费收取等方面给予更大力度的政策支持,从政府层面推动地热开发利用。要鼓励和引导社会资本投入地热资源的开发利用,借鉴澳大利亚、日本、巴西、丹麦等国家和山西、天津等省市的经验做法,出台政策、建立基金支持地热开发。

3.抓好产业配套是方向。在地热资源开发利用上游、中游、下游的装备生产制造上下功夫,围绕地热勘探、钻探、开发(发电、中浅层地热供热制冷应用、农业智能烘烤、保温设施等)研发制造高效可靠质优的装备。充分发挥地热能开发创新平台及重点企业技术优势,鼓励推进技术创新,组建产学研用相结合的技术创新体系,特别是在提高地热能采收率、制冷、供暖效率方面有突破,推动有关企业研发制造中浅层钻机、分布式中小型地热发电机组、中低温地源热泵等地勘设备、开采装备,进一步壮大四川省清洁能源装备产业。

4.建立健全机制体制是保障。成立省内工作协调机制,明确地热发开管理归口部门,完善相关机制体制,规范地热资源勘探开发利用,切实推动解决地热产业发展过程中存在的制度性障碍、政策性问题和关键核心技术,推动各行业主管部门加强联动。完善地热产业发展法规制度,规范地热资源开发利用过程中的审批、收费等行为。此外,要强化人才培养,支持高校院所完善专业设置,为地热产业发展提供人才支撑。

5.推进示范项目落地见效是重点。要鼓励支持各类地热项目的投资建设和运行,通过项目的示范带动,扩大地热能的应用规模,提高在终端能源消费的占比,当前要抓好2+x示范项目(即四川省确定的遂宁安居和甘孜稻城两个示范区+各市州确定的示范项目)特别是结合四川中低温地热为主的特点,在大城市和中小城市、城镇大力推广浅层地热地源热泵,解决夏季制冷和冬季供暖问题,要用极限思维应对极端情况。2022年夏天,在有完整气象记录以来(1961年)最高温、最干旱、最高用电负荷“三最”叠加的严峻形势下,四川确立了“保民生、保安全、保重点”的原则,四川全省空调使用的电力负荷达到了2000万kW,在极端缺电的十多天时间里,全部工业停下来保民用,给工业企业带来很大损失。如果民用供冷和供热能实现地热的部分替代,不仅能源安全保供的可靠性提高,而且可以更低碳环保,解决成都等大城市燃气供暖带来的氮氧化物污染问题。

五、结语

由于地热资源的丰富性、稳定性、环保性和安全性,地热将在未来几十年后成为全球第五大类一次能源。四川要巩固全国清洁能源示范省的地位实现绿色低碳高质量发展,为全国的能源转型发展和“双碳目标”做贡献,应当也可以在地热资源开发利用方面大有作为,地热资源开发利用正当其时。

————不可再生能源