经济政策不确定性视角下的股市跨国关联性

——基于中国与G7国家主要股票市场的分析

任晓航,曹景轩,贾帅帅

(1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;2.广州大学 广东金融发展与数据科学研究中心,广东 广州 510405)

一、引言

随着改革开放以来经济的快速发展,中国已经成为世界上最大的新兴市场和第二大的股票市场,在全球金融市场中占据日益重要的地位。与此同时,自从加入WTO以来,中国金融市场对外开放程度逐步提高,大量的国际资本得以在跨国市场间快速且较为自由地流动,这使得中国的金融市场化程度、市场效率以及规模不断提升。伴随全球金融一体化进程不断加快,我国股市与境外风险的共振隐患也日益明显(杨子晖等,2021)[1]。从2008年全球金融危机爆发,系统性金融风险第一次被世界所关注,到2015年8月24日,全球各大股指遭遇重挫,引发“黑色星期一”重大股灾事件,紧接2020年受新冠疫情影响,欧美国家频频触发熔断机制,上证综指也难逃超3 000个股跌停的剧烈震荡的出现。可见,近年来国际股票市场风险事件频发且具有一定的联动特征。如何准确衡量全球股票市场的联动,已成为现阶段维护国家金融安全与稳定的重要环节(杨子晖等,2021)[2]。有鉴于此,中国政府在2021年政府工作报告以及中央经济工作会议上分别强调“坚决守住不发生系统性风险的底线”“要正确认识和把握防范化解重大风险”。新冠肺炎疫情全球大流行对国际经贸流通的秩序造成了持续干扰,2022年爆发的俄罗斯与乌克兰危机又形成了全球政治经济秩序大调整的空前挑战,各国经贸关系、尤其是中国与G7国家经贸关系的健康发展面临巨大不确定性。如何有效应对国际系统性金融风险联动,仍将是政府监管部门面临的重大挑战。在此背景下,研究全球股票市场联动性,识别中国与其他国家间股票市场的相关性及其影响因素,具有很重要的学术价值与现实意义。它不仅有助于相关部门分辨金融市场联动关系,也有助于加强政府对境外风险的识别与判断,未雨绸缪地化解潜在的系统性金融风险,为经济持续健康发展创造有利条件。

股票市场联动是系统性金融风险研究领域的重要问题。1987年股市灾难期间,美国股票价格指数大幅波动,并迅速传播到各国的资本市场,这使得国际股票市场联动开始受到国外学者的高度重视。我国对股票市场联动的研究起步较晚,且大多遵循国外学者的理论。大部分结论都可以概括为危机时期的高度协同运动,例如,苏木亚和郭崇慧(2015)[3]使用谱聚类方法对不同国家不同阶段的股指波动稀疏性进行分类,并对中国行业指数进行格兰杰因果关系检验和脉冲响应分析,结果表明,欧洲债务危机影响我国股市不同行业指数的波动率,并且波动溢出呈现集中性;梁琪等(2015)[4]使用一个有向无环图来研究多个市场的整体内部收益率和波动溢出的方向和程度,以检验不同国家和地区股票市场的共同运动路径,结果发现,中国股市国际一体化水平不断提高,但存在显著的不对称性;李岸等(2016)[5]和Zhang(2017)[6]研究了全球股市共同运动的相互作用和亲和力,发现中国股市早已与全球股市分离,然而,危机期间与国际市场的联动性显著增强,危机后波动性与其他股市保持密切联系;李潇俊和唐攀(2021)[7]指出,金融关联性是衡量系统性金融风险的关键指标,并依据时变广义动态因子模型考察了两次金融风险事件中股市行业间的时变关联性及风险溢出程度,体现了该模型在时变性与大样本一致估计量方面的优良特征。

学者又对影响股票市场之间的相关性的因素进行研究,目前世界各国出现了对影响股票市场波动的协同机制的研究。例如,Wongbangpo和Sharma(2002)[8]研究了东南亚股市价格指数协动与经济基本面之间的关系,发现东南亚股市之间存在长期和短期协动市场和宏观经济因素;Kim等(2011)[9]研究了美国股市收益、市场条件变化和经济基本面之间的关系,表明当市场环境稳定时,股市收益与基本面相关,而在危机和泡沫时期则不太可预测;Beine和Candelon(2011)[10]研究了新兴股市的联动,发现贸易强度、工业产值差异和金融自由化对股市间的联动关系有重大影响。此外,利率和汇率市场政策增强了股票市场的联动性,如龚金国和史代敏(2015)[11]研究了中国与美国股市之间或中国国内市场之间的协动,以及宏观经济波动、美元指数、金融自由化指数和贸易强度,发现美元指数和交易强度对不同股票市场之间的联动程度有显著影响。

综上所述,纵观该领域研究,目前国内学者在研究中国与国际股市联动的影响因素时,大多集中在宏观经济和政策因素上。在不同的研究中,汇率、贸易强度、金融自由化和产业结构都被证明对股票指数在各国间的协同运动有重大影响。

与此同时,随着近年来国际局势不断恶化,加之2020年疫情在全球的出现,使得逆全球化趋势变得更加严重,经济政策不确定性对金融市场的相关性影响也已成为市场各方关注的焦点。相关研究主要集中于交叉市场收益相关和多国股票市场联动现象。在目前经济政策不确定性对交叉市场收益相关的研究中,Li等(2015)[12]指出,经济政策不确定性对股市与债市和黄金市场的相关性有负向影响。Fang等(2018)[13]的研究结果则表明,从长期来看,股市与原油市场之间的相关性受到美国经济政策不确定性的积极影响。在经济政策不确定性对股票市场联动影响的研究中,Li和Lu(2017)[14]认为,经济政策不确定性已成为股市相关性的重要影响因素;游士兵和吴欢喜(2017)[15]指出,中国与日本的经济政策变动是影响两国股市相关性的重要因素;杨亚娟等(2021)[16]认为,中国经济政策不确定性指数变动对中美股市的长期相关性具有显著的正向影响;李洋等(2021)[17]通过中国上市金融机构微观数据构建金融机构风险传染网络,考察了经济政策不确定性对系统性金融风险传染的影响,认为经济政策不确定性不仅会加剧金融机构的风险传染还会加重其自身脆弱性,从而显著增加系统性金融风险。

综上所述,虽然目前学者逐渐关注经济政策不确定性对金融市场联动的影响,但现有研究尚未就经济政策不确定性对金融市场相关性的影响是否显著以及具体影响方向等问题得出一致结论,且较少涉及经济政策不确定性对中国与国际金融市场相关性的影响。

有鉴于此,本文以2011年1月4日至2021年12月31日间的G7集团成员国作为研究对象,分析了中国与G7成员国股票市场的相关性,以考察经济政策不确定性视角下的跨国金融风险溢出问题。在影响因素的选取上,本文弥补了以往研究在经济政策不确定对股市相关性影响方面的缺陷,同时考虑了宏观经济因素。具体而言,本文利用DCCMIDAS模型和分位数回归,探讨影响中国股市与G7国家股市的长期条件相关性的因素。首先,本文基于GARCH-MIDAS模型的实证结果,对波动率进行长短期分解,估计单变量GARCH-MIDAS模型中的参数。其次,基于已得到的标准化残差来估计DCCMIDAS中的参数,得到中国股市与G7国家股市长期与短期条件的动态相关系数。最后,本文分别检验全球经济政策不确定性(GEPU)和宏观经济因素对中国股市与G7国家股市之间关联性的影响,结果表明,中国上证A股与G7国家股市相关性均受GEPU的影响,其中中日股市相关性受到的冲击最为显著;贸易依存度会显著冲击到中国与北美洲两个股票市场的相关性,而欧洲以及日本的贸易依存度则没有显著的股票市场相关性;通货膨胀率差异对中国与G7国家中的欧盟国家的股票市场相关性产生冲击,而在日本和北美这种冲击则不会显著影响股市相关性;汇率增长对中国与G7国家股票市场联动性几乎不产生影响。

本文通过金融计量方法,创新地提出了观测潜在系统性金融风险的指标,它不仅有助于政府相关部门完善跨市场金融监管体系与风险处理机制,而且还有助于进一步健全国际股票市场相关因素的异质性理论,防范中国与单一金融市场的风险联动,为“要正确认识和把握防范化解重大风险”和“守住不发生系统性金融风险的底线”提供实证参考依据。

二、实证模型设定

大多数与金融市场联动的经济指标的采样频率都低于金融数据。经济指标通常每月报告一次,而股票价格可以每天甚至更频繁地观察。由于因变量和自变量数据频率不一致,导致传统的分析方法失效。学者通常利用两步法协调二者分析频率,即首先获得高频日度数据,然后将高频日度数据聚合成低频月度数据,最后进行回归分析,以月度的经济数据和金融数据考察二者联动的经济机制。然而,这种方法存在许多明显缺陷:一方面,聚合会丢失金融市场月内微观信息;另一方面,由于金融市场的滞后性,使得我们无法获得充足的数据,最终产生较大的统计偏差。本文参考Colacito等(2011)[18]提出的DCCMIDAS模型,将低频的月度经济指标内生到高频日度数据中,既实现二者分析频率的同步,又减少了因聚合而造成的金融市场月内数据信息丢失的问题。

(一)GARCH-MIDAS模型设定

首先,根据Engle等(2013)[19]的研究方法,需要对单一股票市场收益率构建GARCH-MIDAS模型,定义ri,t为8个国家(中国与G7国家)股票市场的收益率向量,表示国家i在第t日的对数收益率。基于各国家股指数据,计算日度收益率ri,t为:

其中,Pi,t表示国家i在第t日的收盘价。利用混频数据技术MIDAS将收益率的波动划分为长期成分和短期成分,故可将日度收益率ri,t分解为公式(2)的形式。

其中,μ是该国家股指的期望收益率;波动率含有长期成分τt(月度变化的长期成分)和短期成分gi,t(日度频率变化程序的短期成分)。假设日度频率变化的短期波动成分gi,t服从GARCH(1,1)过程:

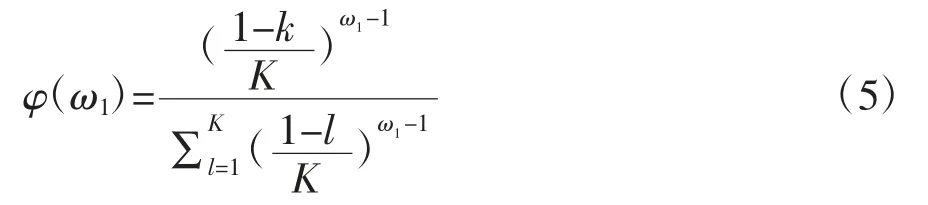

其中,α和β是待估参数,要求α>0,β<0且α+β<1。长期成分τt通过平滑已实现波动率设定:

其中,m,θ,ω1是三个待估参数。根据Engle等(2013)[19]的研究,选用Beta权重函数,具体形式为:

(二)DCC-MIDAS模型设定

DCC-MIDAS模型是DCC模型和GARCHMIDAS模型的结合,可以分析多个市场间长期和短期的动态条件相关。根据Colatico等(2011)[18]的研究方法,设定两个国家i和j的股指收益率残差序列矩阵qi,j,t满足公式(6)。

其中,a和b是待估参数,要求a>0,b>0,且a+b<1;qi,j,t是短期动态相关成分;ρi,j,t是长期动态相关成分矩阵,是已实现ci,j,t相关滞后期的加权求和,故其满足公式(7)。

此外,ci,j,t满足公式(8)。

其中,εt为GARCH-MIDAS模型中的标准残差;为历史相关性的滞后阶数,为满足低频月度数据要求,本文将其设置为12。

(三)回归模型设定

为检验GEPU和宏观经济因素对中国和G7国家股票市场的长期动态条件相关性的影响,需分别对其进行回归。依据公式(7)DCC-MIDAS模型的结果,考虑GEPU对中国股票市场和G7国家股票市场长期相关性的单一影响,模型满足公式(9)。

其中,corrt是中国股票市场和t股票市场之间的月度动态相关性。

然后,为研究宏观经济因素的影响,在上述模型中继续加入宏观经济状况因素,模型满足公式(10)。

其中,TRADEt是中国(不含港澳台,下同)对t国的进出口总额占大陆GDP的比例;INFt是t国CPI增长率与中国CPI增长率之差的绝对值;ERGt是t国货币兑人民币汇率增长率。

继续对解释变量对于非解释变量条件分布的其他重要分位数异质效应进行研究。本文采用Koenker和Basset(1978)[20]提出的分位数回归(QR)进行分析,分位数模型满足公式(11)。

基于分位数回归模型,为了研究其他重要分位数异质效应,相应的分位数回归模型满足公式(13)和公式(14)。

本文选取了5个分位数,即τ=0.1,0.25,0.5,0.75,0.9,并将其分为三个相关区,即低相关区τ=0.1,0.25;中相关区τ=0.5;高相关区τ=0.75,0.9。

三、实证分析与结果

(一)数据与变量选取

本文以2011年1月4日至2021年12月31日期间中国与G7国家的股指收益率为样本,其中包括:中国股市的上证综指(SSEC)、美国股市的标准普尔500指数(SP500)、英国股市的伦敦金融时报100指数(FTSE100)、法国股市的CAC40指数(CAC40)、德国股市的DAX30指数(DAX30)、意大利股市的ITLMS指数(ITLMS)、日本股市的日经225指数(N225)、加拿大股市的TSX综合指数(TSX),共1 500组有效数据,数据来源于WIND资讯金融数据库。

表1列示了8个股指收益率序列的描述性统计结果。从中可以看出,英国市场的平均收益率为-0.004,单日最大收益在八个市场中最低,仅为4.569。除了英国市场外,剩余七个市场平均收益率均为正值且都接近于0。所有市场收益率均呈现出左偏态,且峰度值均大于3,说明八个市场均具有尖峰、厚尾、非正态分布等典型特征,JB统计量也证实了分布的非正态性。ADF检验说明每个序列在1%的显著性水平下平稳。

表1 收益率序列的描述性统计

(二)DCC-MIDAS模型分析

利用最大似然估计法对模型参数进行估计,要先估计GARCH-MIDAS模型,估计结果如表2所示。

表2显示了GARCH-MIDAS模型的参数估计值。除了部分μ和ω不显著外,其余参数均十分显著。α,β>0,且α+β<1,说明短期波动成分围绕长期波动成分上下波动。加拿大市场和中国市场的α+β更接近于1,说明加拿大和中国股票市场的波动持续性更强,相反,英国和德国股票市场波动的持续性较弱。与其他市场相比,美国市场的θ较大,说明美国股票市场的可实现波动有相对较大的比例可以传导到长期波动中。所有市场的ω均大于1,说明在股票市场中,市场信息影响具有时效性,这符合经济现象规律。参数m在每个市场均显著为正,说明长期波动具有显著的历史记忆性。

表2 GARCH-MIDAS估计结果

然后,本文对中国和G7国家的股票市场的动态相关性模型进行估计,估计结果显示所有参数均在1%的置信度下显著,其中,参数a的估计值为0.035 65,参数b的估计值为0.835 69,参数w的估计值为1.008 23,说明历史相关性会对中国和G7国家股市联动造成影响。b的估计值与1相差较大,说明各国股市时变相关的持续性有限,股市联动关系并不稳定;a的估计值为0.035 65,趋近于0,说明已实现外部随机干扰对当前动态相关影响较小;w显著体现了月度已实现相关性对股市间长期联动的贡献。

至此,得到了中国与G7国家的长期动态条件相关性,如图1所示。2012—2019年,中国与大部分G7国家股票市场长期性相关始终在0至0.2范围内波动,处于较低水平。已有研究指出,中国与发达国家股票市场一体化程度较低,联动效应较弱(Li,2007;Lai & Tseng,2010;Hussain & Li,2018)[21-23],本文的发现佐证了以上研究结论。与此同时,图1结果也显示相比于中美股市,中日和中欧股市联动性更强,这与Hussain和Li(2018)[23]的研究结论一致。此外,值得注意的是2020年以来,受COVID-19影响,中国与G7国家股票市场相关性显著增加。

图1 中国与G7国家的长期动态条件相关性

(三)回归模型分析

可从DCC-MIDAS模型得到中国和G7国家的股票市场长期动态条件相关系数,表3列示了描述性统计结果。为了避免“伪回归”问题的出现,本文消除了相关系数的时间趋势,并用其回归后残差作为被解释变量,并采用单位根的方法对变量进行平稳性检验,可以发现,在1%的显著性水平下,所有变量都是平稳的,因此,对这些变量进行回归分析不会发生“伪回归”问题。

表3 中国和G7国家股市长期相关性的描述性统计

为了进一步考察中国股市与G7国家股市联动的内在机理,本文选取了全球经济政策不确定性、贸易依存度、通货膨胀差异、汇率等四个解释变量,来探究中国股市和G7国家股市长期相关性的影响因素。相关变量的定义与解释,如表4所示。

核心解释变量是全球经济政策不确定性,是指人们无法确定的经济政策未来效果。Huseyin和Mihai(2016)[24]以及Baker等(2016)[25]指出,一个国家的经济政策不确定性主要通过居民的消费需求途径影响到股票市场,并且经济政策不确定性越高,企业面临的资金成本越高,最终导致其投资规模减小。早期通常采用事件分析法研究经济政策不确定的影响,但在量化指标上存在很大的局限性。Baker等(2016)[25]开创性的通过有关经济政策不确定性的新闻词条频率构建了EPU指数。EPU指数综合不同时间、不同类型的政策,为实证分析提供有效代理变量。

贸易依存度是指一个国家或地区进出口总额与GDP的比值。当一个国家或地区对另一个国家或地区的贸易依存度较高时,意味着双方的经济变化会变得更为敏感,从而会影响两国或地区的股票市场。

通货膨胀率差额对股票市场也存在不同程度影响,主要体现为两国或地区通货膨胀的差异一定程度上代表了经济发展的差异。除此之外,通货膨胀差异还会改变资产价格和流动性,从而影响股票市场。

汇率则会通过影响出口企业在国际市场的竞争力、跨境资本流动的方向以及投资者的行为从而影响股票市场。

表4 变量的定义与解释

表5列示了核心解释变量GEPU和G7国家的宏观经济因素的描述性统计结果。从中可以看出,日本的通货膨胀差异波动最小,而美国和加拿大的波动最大。ADF检验结果均显著,则可以说明每个解释变量在1%的显著性水平下均平稳。

表5 变量的描述性统计

表6报告了模型1(公式9)和模型3(公式13)的回归结果。表6检验结果显示,全球经济政策不确定性显著影响了中国与G7国家的股票市场的相关性。其中,在1%的显著性水平下,全球经济政策不确定性越大,中国与G7国家股市间的相关性越高。表6进一步表明,中国与日本股票市场相关性受到经济不确定性作用强度最大,达到了0.371,而美国则受到较小冲击。此类现象可以归结于地理位置因素,地理毗邻、距离较近、交通便利的国家之间,容易产生紧密的经济联系,从而经济政策不确定性增加,两国的经济会同时受到不同程度影响,进而使得股票市场相关性增加。

表6 模型回归结果

得益于分位数回归方法,可以检验GEPU效应的异质性特征,例如不同国家市场关联机制之间的非线性和不对称性。表6可以观察到中国与G7国家相关性在低分位数(τ=0.1,0.25)受到经济不确定性的冲击显著高于中高分位数(τ=0.5,0.75,0.9),且系数均在1%的水平上显著。这表明在股市间相关性低的时期,经济政策发生较大波动容易加深股票市场一体化程度,而随着股市间相关性不断增加,全球经济政策不确定性影响越来越弱。

GEPU对股市相关性的影响,主要是因为一个国家的经济政策不确定性的增加,实际上意味着其资产的未来风险的提高。一个国家的投资者,为了规避经济政策不确定性的风险,往往会减少在该国的投资,导致股票价格下跌,流动性不足,甚至有可能引发金融中介的信用风险,为了弥补流动性短缺,金融中介往往被迫出售其他国家的股票,但这也会导致其他国家股票市场价格下跌,流动性不足。除此之外,经济政策不确定性还可能影响国际投资者的资产配置,通常明智的投资者会增加在经济政策不确定性低的地区的头寸,抛售在经济政策不确定性高的地区的资产。

在模型1(公式9)和模型3(公式13)的基础上,模型2(公式10)和模型4(公式14)加入了宏观经济因素对于中国与G7国家股票市场相关性的影响,结果如表7所示。

表7 分位数回归结果

(续表7)

由表7可知,贸易依存度对中美、中加两个股票市场的相关性有显著的负面冲击(-2.449和-14.051),这与游家兴和郑挺国(2009)[26]的研究一致,不符合Paramati等(2015;2016)[27,28]对于双边贸易可以正向影响股市联动性的假设。中国与欧洲以及日本则不存在此类关系,佐证了Evans和Hnatkovska(2014)[29]、Vithessonthi和Kumarasinghe(2016)[30]关于股市与国际股市间相依性并不受其国际贸易依存度影响的研究。造成此类现象的原因可能与中美与中加贸易波动较大,政策影响剧烈且经常爆发冲突有关。中美股市相关性受贸易依存度的冲击力度仅为-2.449,远小于中加股市,表明中美股市相对受双方贸易影响较小。贸易依存度在中美股市相关性的低分位数(τ=0.1,0.25)中冲击最大;相反在中加股市中,贸易依存度在中高分位数(τ=0.5,0.75,0.9)的冲击最大,这可能是因为美国金融体系较加拿大更为成熟稳定,对贸易冲击有更强吸收能力。

与此同时,表7描述了通货膨胀率差异对中国与G7国家股票市场相关性的影响。其中,中国与欧盟国家的通货膨胀率差异对股票市场联动性存在冲击,而与日本、英国以及北美地区,此类冲击则不显著。由表7可知,通货膨胀率差异的系数通常为负值,且绝大部分仅在低分位数中(τ=0.1,0.25)具有统计显著性。这表明,只有在股市间相关性低的时期,两国通货膨胀率差异加大,会使得股票市场联动增强。此外,表7还显示汇率增长率的影响不显著,这表明汇率并不是改变股票市场相关性的宏观经济因素。

四、结论

迄今为止,关于股票市场间的联动机制众说纷纭,学者对于全球经济政策不确定性和宏观经济因素的影响存在与否、强弱程度以及影响方向一直缺乏一个较为明晰的结论。为了识别中国与其他国家间股票市场的相关性及其影响因素,有效应对国际系统性金融风险联动,本文利用DCC-MIDAS模型,克服了由于长期宏观变量频率与股市频率存在差异造成的传统DCC模型的局限性,基于日频数据构建中国股市与G7国家股市长期动态相关性,并利用结果进行分位数回归,考察影响股市间相关性的外部因素。

本文得出一些结论。首先,中国上证A股与G7国家股市相关性均受GEPU的影响,其中中日股市相关性受到的冲击最为显著。除此之外,本文还发现在股市间相关性低的时期,经济政策发生较大波动容易加深股票市场一体化程度。其次,贸易依存度会显著影响到中美、中加两个股票市场联动,而欧洲以及日本的贸易依存度并不是重要的影响因素。相比于中美股市,中加股市联动更容易受到贸易依存度的冲击。除此之外,贸易依存度在中美股市相关性较低时期产生冲击最大,相反在中加股市中,贸易依存度则在相关性较高时产生较大影响。最后,通货膨胀率差异对中国与G7中的欧盟国家股票市场联动产生冲击,而在日本和北美这种冲击则不会显著影响股市相关性。此外,本文还发现,只有在股市间相关性低的时期,两国通货膨胀率差异加大,才会使得股票市场联动增强。

本文研究结论对境外风险识别与判断和统筹协调防范系统性金融风险具有借鉴意义。第一,不同国家地区与我国金融市场联动效应具有异质性特征,股票市场关联机制存在非线性和不对称性。随着中国金融市场国际化程度不断加深,金融监管部门应结合各国家股市联动特点,建立动态风险预警机制,预先识别系统性金融风险。第二,中国应重点关注全球经济政策不确定性的变化,完善政策风险应对机制,同时积极与世界各国协商经济政策,促使全球共同抵御经济危机,以防范系统性金融风险跨市场传染。第三,股票市场联动性与双边贸易、通货膨胀差异密切相关。监管部门应高度关注与中国贸易依存度较高,通货膨胀率差异较大的市场,加强跨市场风险传染管理,高度警惕发达国家金融市场风险溢出效应,防范宏观经济因素引发的系统性金融风险。