秦岭保护站的“形韵”与“智造”

——以子午峪保护站为例

陈琰 胡乔彬 刘淇 党荔舟 王超伟

秦岭——中华文明的精神标识和中华地理的自然标识,是我国重要的生态安全屏障和生物基因库。秦岭北麓距离西安市区仅十余公里,山谷峪道两旁,常伴有宽窄不一的河道,植被茂盛、景色优美,多有村庄择平地而生,因此峪道成为人们进入秦岭的主要通道,但若缺乏有效管理,容易引发环境污染、林地破坏、火灾等问题。因此,采取一定的保护措施,控制建设风貌,开展峪口管理,保护秦岭北麓生态环境,显得尤为重要。本次设计实践选址于秦岭北麓子午峪口处,这里距离西安市区较近,且峪内有小五台、金仙观等多个人文景观,因此旅游季人流如织,尤其需要科学有序管控。

1 项目概况

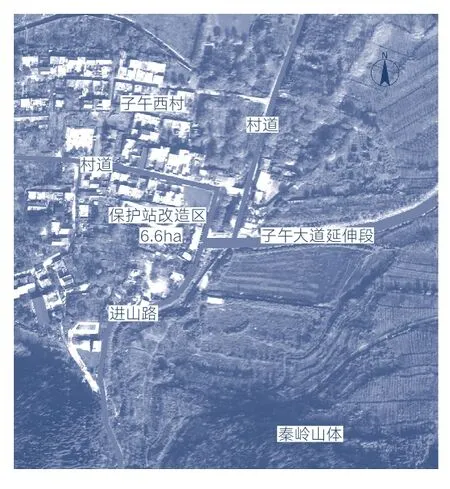

项目位于西安市长安区,用地紧邻子午大道延伸段,保护站建设区规划面积约4 400m,场地南北高差约1m,最高处高于道路4m,南侧紧邻秦岭山体。

1.1 设计理念

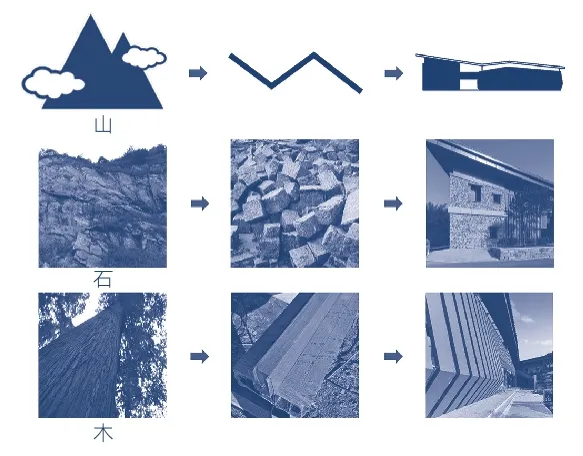

秦岭本身的地形地貌特点及其丰富的植被、雄伟厚重的山体、朴实自然的民居、自由灵动的河流等共同构成了这里的自然生态要素,因此,我们抽象和提取了当地最具代表性的“山、石、木”三种自然要素,运用现代建筑材料和设计手法进行新的组织,形成建筑特有的文化内涵。

1.2 总体布局与竖向设计

建筑紧邻道路布置,面朝子午大道主路,适当依山体等高线及场地轮廓进行弯折,自然形成L形体块关系,围合出内庭院,传承传统建筑合院精神,为往来游客与办公人员提供停留与休闲的场所,同时也形成良好的标示性与城市界面。

在竖向设计方面,由于项目地处秦岭北坡,整体呈现南高北低的现状,场地东南角与城市道路基本平齐,东北角与城市道路相差约3m。在尊重原始地形的前提下,通过8%坡度的坡道解决北侧城市道路与基地之间的高差问题。此外,在建筑东北角设置挡土墙,并结合景观和绿化,消隐这部分高差,减少视觉上的突兀感,与环境相融。

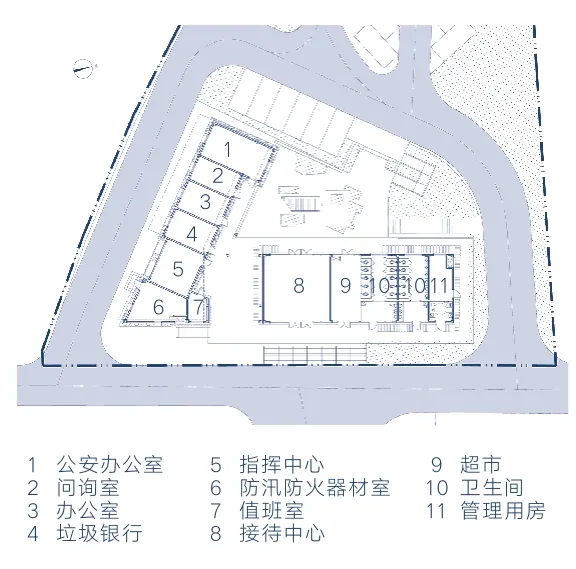

1.3 功能组织

建筑以管理、服务功能为主。在面向景观与内院的方向布置办公用房,一层设置防汛防火器材室、公安办公室、问询室、指挥中心等;二层为派驻检查室、法庭工作室、谈话室等。在面向主路的方向布置服务型功能用房,一层为游客接待中心、超市、公共卫生间等,二层主要为露台,便于游人观景与休憩。

2 秦岭保护站的“形韵”——建筑与环境相融

2.1 自由的建筑造型

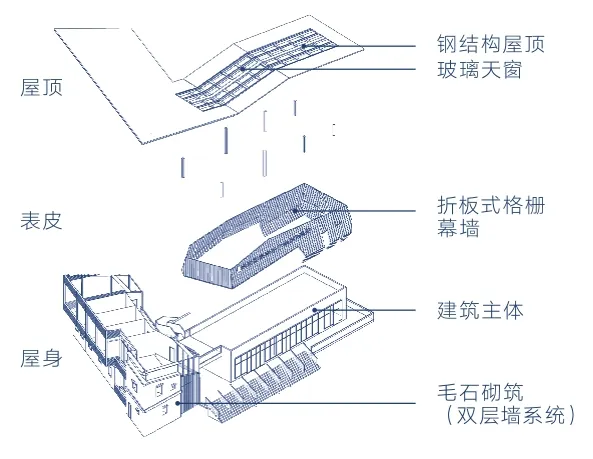

建筑通过室外架空的灰空间联系两个功能体块,并结合屋顶形态,打造建筑造型上的“自由”感——建筑犹如自由生长在大山之中。室外单跑楼梯,不仅是交通空间,更是通过其“随意一折”的扭转角度,成为建筑形态的点缀与缩影。现代构成手法的折线型屋面,轻盈飘逸,呼应秦岭山形。专门定制的折板式格栅幕墙,呼应并强调自然之无形。

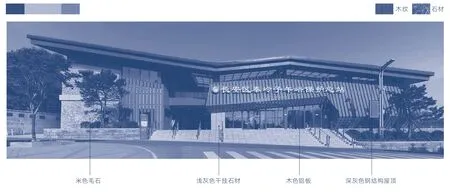

2.2 自然的建筑材料

通过贴近自然的选材,将建筑与环境融为一体。建筑立面选取仿木色格栅铝板,呼应自然肌理,充分融合环境;局部的建筑墙体材料,选取自然毛石砌筑,结合退台毛石挡墙,扎根山地,形成与秦岭地区山石的呼应。此外,建筑需要快速建造,且体现绿色环保理念,采用绿色可回收的钢材,作为主要结构材料;毛石也选取可重复利用的当地石料。

2.3 有机的色彩肌理

秦岭的传统建筑材料“土、木、石”决定了秦岭建筑的基本色彩肌理,它们不仅决定了建筑的基本构成,也决定着建筑的色彩与肌理。“青砖灰瓦,黄土墙垣”是秦岭地域材料色彩搭配的真实写照,因此选取现代的建筑材料,如钢、石、铝板等,赋以青、灰、赭石、土黄等颜色,充分展现有机的、接近自然的色彩肌理。

2.4 渗透的建筑空间

通过对内外公共空间的处理,合理设置露台、架空与外廊空间,创造人与自然间的渗透关系,最大限度地让建筑的主要功能空间与室内外公共空间产生联系,并通过水平引导、垂直引导、灰空间引导等多种方式,使空间相互联系,从而实现公共空间的通达性,由此使得秦岭的自然环境与建筑的功能空间产生过渡,形成与自然相互渗透的有机建筑空间。

2.5 细部构造与选材

建筑外墙采用以毛石为主的砌筑墙体,与内部墙体的保温层留有一定缝隙,形成“双层墙系统”。建筑构造利用气压差、热压差,使建筑外墙有效适应秦岭山区的天气变化,提高墙体的保温隔热、隔声性能,改善室内条件,从而提高人们工作、生活环境的舒适性。此外,从建筑结构方面来说,毛石砌筑墙体的基础与建筑合用,能有效防止建筑不均匀沉降。毛石砌筑采用横向拉筋固定,保证了砌体结构的安全,一定程度上提高了双层墙系统的稳定性。

3 秦岭保护站的“智造”——智慧化管控

传统的秦岭峪口仅靠人为管控保护,难度较大。工程车辆、游客随便进出,并且共用一条道路,存在很大的安全隐患,峪内环境人为破坏难以管控。因保护站监控中心的缺失,人工巡检强度大,耗费大量的人力、财力、物力。以保护站建筑为依托,在峪道沿线设置智慧化管控设施,有效提高秦岭保护与日常监测的效率,扩大管控的覆盖面,从而更加有利于推进秦岭保护的相关工作。以本次设计实践的子午峪保护站项目为例,以建筑为依托的智慧管控系统,整体基于无线自组网、有线光缆、通讯光缆进行基础网络传输,主要集成了以下设备和功能。

3.1 智慧合杆布署

子午峪建设区域从七里坪到峪口保护站,全长3.5km。峪内共27个点位。智慧合杆主要集成了以下功能:1)人、车、物自动识别;2)周界防范:设置越界报警,当游客违规靠近河道、跨越危险区域时,指挥中心会即时报警并弹出报警画面,工作人员对游客进行广播喊话劝离,避免游客对秦岭峪内水源和生态环境造成破坏,同时有效防止危险事故的发生;3)安防监控:24h实时监控,多屏高清同步,数据可调取回放,大大提高峪内安防指数;4)信息发布:在峪内安装多媒体视频信息发布管理系统,可展示动态人流数量、天气预报、安全提醒、商业广告等内容;5)广播喊话系统:如遇紧急事宜,在向有关部门通报并得到批准后,可对外广播并实现紧急信息、通知、政务、新闻等信息的及时发布;6)气象监测:利用散布在整个子午峪的智能采集器,实现对森林防火、气象监测、水质监测、空气监测等环境保护参数的在线采集,把监测数据发布到电子显示屏上。

3.2 热成像森林防火预警系统部署

由红外热成像仪图像采集和图像探测系统、无线网络传输系统及显示系统,组成的智能森林防火指挥系统,以数字化、网络化视频监控为基础,节能环保、安全高效,能够实现无人值守不间断工作,自动对视频图像信息进行分析判断,及时发现监控区域内的异常烟雾和火灾苗头,以最快、最佳的方式进行告警并提供有用信息。能有效协助消防人员处理火灾危机,并最大限度地降低误报和漏报现象,同时还可查看现场实时图像,根据直观的画面直接指挥调度救火。

3.3 人证合一通行系统

1 规划用地周边道路交通情况

2 子午峪保护站实景

3 子午峪保护站实景

4 “山”“石”“木”自然要素提取与转译

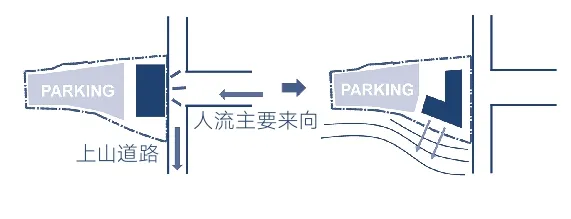

5 人行流线与布局分析

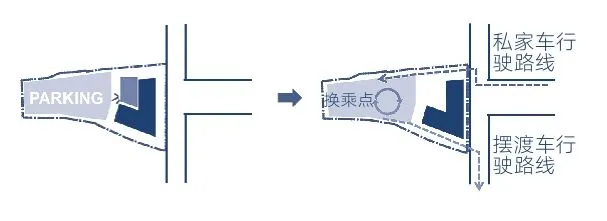

6 车行流线与布局分析

采用首次刷证进入方式,再次进出峪内无需刷证,直接刷脸比对后台身份证信息即可进出。目前秦岭已经实现了所有峪口的联网,即:一个峪口刷身份证,其他几个峪口直接刷脸就可以进出。极大地简化了游客及行人进出峪口的操作。目前各个峪口按照要求,已经严禁机动车辆进入,游客可乘坐保护站内摆渡车辆购票往返。

3.4 指挥中心

秦岭保护的“智慧大脑”,实现智能联动。将峪口峪内所有子系统集成到综合管理平台,统一监管,打破各个模块之间的壁垒。该指挥中心集风险管控、监测预警、值班值守、应急指挥等多功能于一体,结合秦岭生态保护日常管理和突发事件应对的实际需求,着力实现对秦岭片区全时空、全要素、全链条的监测指挥,为科学高效的应急响应和调度指挥提供有力的人员和硬件设施保障。

3.5 智慧秦岭APP

智慧秦岭APP,将计算机网络技术、环境监测传感技术、数字可视化技术进行智能化、网格化、自动化的集成与整合,形成一个完整的“秦岭智慧化环境监测系统”,将从各个区域监测点采集的各类监测数据经过运算分析后通过有线和无线网络,产生可视化公告、多媒体触摸屏查询或智能手机查询方式。此外,关键节点监控画面可实现实时传送,实现终端实时监控,方便管理,监控可在手机端查看。

4 结语

秦岭峪口保护站建筑,是我国秦岭生态环境保护工作进程中应运而生的建筑类型,采用现代的设计方法,结合现代的建筑材料,依托建筑智能与科技,为秦岭生态保护工作提供功能性建筑空间的同时,实现精准监测、科学管理,极大地提高了秦岭生态保护工作的效率。秦岭子午峪保护站建筑,是一次成功的实践,在满足基本建筑功能要求的基础上,从秦岭保护站的“形韵”与“智造”两方面进行设计实践,对“建筑与环境相融”与“智慧化管控策略”做了相应总结,为同类型建筑设计提供了参考与借鉴。

7 建筑功能布局分析图

8 一层平面图

9 立面图

10 “有机的色彩肌理”实景

11 建筑构造肌理示意图

1,4-11 作者自绘

2,3 作者拍摄

项目名称:秦岭子午峪保护站

业主:西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

建设地点:陕西省西安市长安区

建筑设计:中联西北工程设计研究院有限公司

项目负责人:陈琰

设计团队:毛伟佳、刘淇、党荔舟、任云霞、陶帅、安建良、王超伟、胡乔彬、孔瑞、赵笑峰、张薇、李佳轩、刘虎堂

总建筑面积:630.35m

设计时间:2019

建成时间:2019

摄影:路径、刘淇