数字技术赋能制造业高质量发展的关键突破路径*

贾利军,陈恒烜

制造业是立国之本,强国之基,其高质量发展事关国家核心竞争力与安全。从国家竞争的视角来看,制造业的高质量发展不是单纯的效率提升或成本优化问题,而是涉及发展主动权、主导权与安全的战略问题。习近平总书记多次强调:“要坚定不移推动高质量发展,扭住深化供给侧结构性改革这条主线,把制造业高质量发展放到更加突出的位置”(1)《习近平在重庆考察并主持召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会时强调 统一思想一鼓作气顽强作战越战越勇 着力解决“两不愁三保障”突出问题》,《人民日报》2019年4月18日。。“十四五”规划提出,“推动数字经济和实体经济深度融合”,其核心要义就是通过数字技术与制造业的深度融合,实现制造业的高质量发展。因此,如何从理论和现实层面来探究数字技术赋能制造业高质量发展的内在机理与实现路径,对于我国应对当前错综复杂的国际经济形势,确立核心竞争力,保障国家安全,具有极其重要且非常急迫的战略意义,也是当前国家亟需破解的发展难题。

本文从产品创新(2)这里的产品主要指的是资本品,即携带新技术的材料、元件、设备(既包括生产设备,也包括试验和测试设备),它们往往对应的是特定历史时期的价值链高端。的视角出发,揭示数字技术赋能制造业高质量发展的核心、特征与关键突破路径。一般而言,技术进步要想作用于经济发展,往往采取产品形式。(3)Mowery D,Rosenberg N,Paths of Innovation: Technological Change in 20th-Century America,Cambridge University Press,1998,p.173.产品开发是工业组织把市场需求和技术可能性结合起来并转化为生产力的关键环节,所以是技术创新的中心过程,也是技术创新的最高活动层次。(4)路风:《走向自主创新2:新火》,中国人民大学出版社,2020年,第3页。对此,弗里曼等(5)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第322、145-146页。学者通过技术史考察提供了大量有力的证据,比如早在1642年帕斯卡(Blaise Pascal)就提出了计算器的基本原理,之后在19世纪20—60年代期间,巴贝奇(Charles Babbage)开发出的“分析引擎”(Analytical Engine)和“差别引擎”(Difference Engine)被视为现代计算机的鼻祖,但是他们最终都没能制造出计算机,原因在于当时的基本元件和设备不足以完成这一任务,直到电子器件以及所有的微电子装置出现以后,快速、廉价和高效的计算机才被制造出来。类似的例子在技术史和工业史中屡见不鲜,它们共同说明了产品创新在与工业革命相关的所有创新中的重要地位。由此出发,本文试图回答如下问题:为什么制造业始终是历次工业革命的核心基础?处于第三次工业革命后半段的数字技术赋能制造业呈现出怎样的演变特征?数字技术赋能我国制造业高质量发展的关键突破路径是什么?

一、制造业始终是历次工业革命的核心基础

马克思指出:“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会阶段联系着的。”(6)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第532-533页。自 18 世纪中期以来,资本主义生产方式的演变主要表现为工业革命的展开,该过程在经济活动中呈现长期的波动,即康德拉季耶夫长波。佩蕾丝(7)[英]卡洛塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,田方萌等译,中国人民大学出版社,2007年,第18-19页。和弗里曼等(8)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第322、145-146页。以每次技术革命浪潮的代表性技术为起点,从波峰到波峰划分出五段倒“V”型长波。在此基础上,贾根良(9)贾根良:《第三次工业革命与工业智能化》,《中国社会科学》2016年第6期。、胡乐明等(10)胡乐明、刘刚、高桂爱:《经济长波的历史界分与解析框架:唯物史观视角下的新拓展》,《中国人民大学学报》2019年第5期。综合长波学者们的观点,界分了六段长波与三次工业革命,并指出每次工业革命事实上均由两个长波相继而成(11)关于长波的历史划分在学术界尚存争议,但这并非本文的研究重点。本文的主题是技术创新,主要采纳的是新熊彼特学派的长波理论。,呈现“W”型走势。“W”型走势扼要地展示了工业革命的不同时期与特点,可以将其划分为导入期、拓展期(12)佩蕾丝在《技术革命与金融资本》中将这一阶段命名为“frenzy phase”,对此本文借鉴胡乐明等(2019)学者的译法,将这一时期命名为“拓展期”。、协同期和成熟期四个阶段。(13)在不同的历史区间,多种趋势可能同时发生,这里仅仅提炼每一时期的主题和重点,是为了分析的方便,但绝不意味着它们彼此是线性的、界限分明的。其中,拓展期和协同期都孕育了大量渐进式的产品创新,二者共同构成了整个工业革命的中心环节。在拓展期,生产工艺的创新使新原理能够变为产品,带动新兴部门迅速扩张;在协同期,传统部门在应用新技术进行产品开发的过程中不断进行渐进式创新,并引发广泛的组织变革。

(一)重大产品创新是工业革命推动经济增长的关键

新原理、新知识要想促进生产力的发展,需要创造出能够改变生产实践的产品。“从最初的概念化到技术上可行性的确定,即从发明到商业可行性,从创新到随后的扩散常常是一个漫长与复杂的过程”,甚至,“一个最具革命性的发明几乎要到100年才能替代其前身”(14)[美]道格拉斯·诺思:《经济史中的结构与变迁》,厉以宁译,商务印书馆,2005年,第184页。。工业革命的基本原理突破从出现到产生重大经济影响存在较长的时滞。例如,第二次工业革命的核心发明——电力和内燃机出现在1870—1900年间,而在工业领域得到广泛应用却是在20世纪初,并从20世纪20年代开始才对全要素生产率的提升产生重大影响。(15)[美]罗伯特·戈登:《美国增长的起落》,张林山等译,中信出版社,2018年,第550-551页。第三次工业革命的数字技术革命也是如此,虽然20世纪60年代大型计算机已在一些大公司被应用,但计算机的基本原理早在二战之前便已出现。

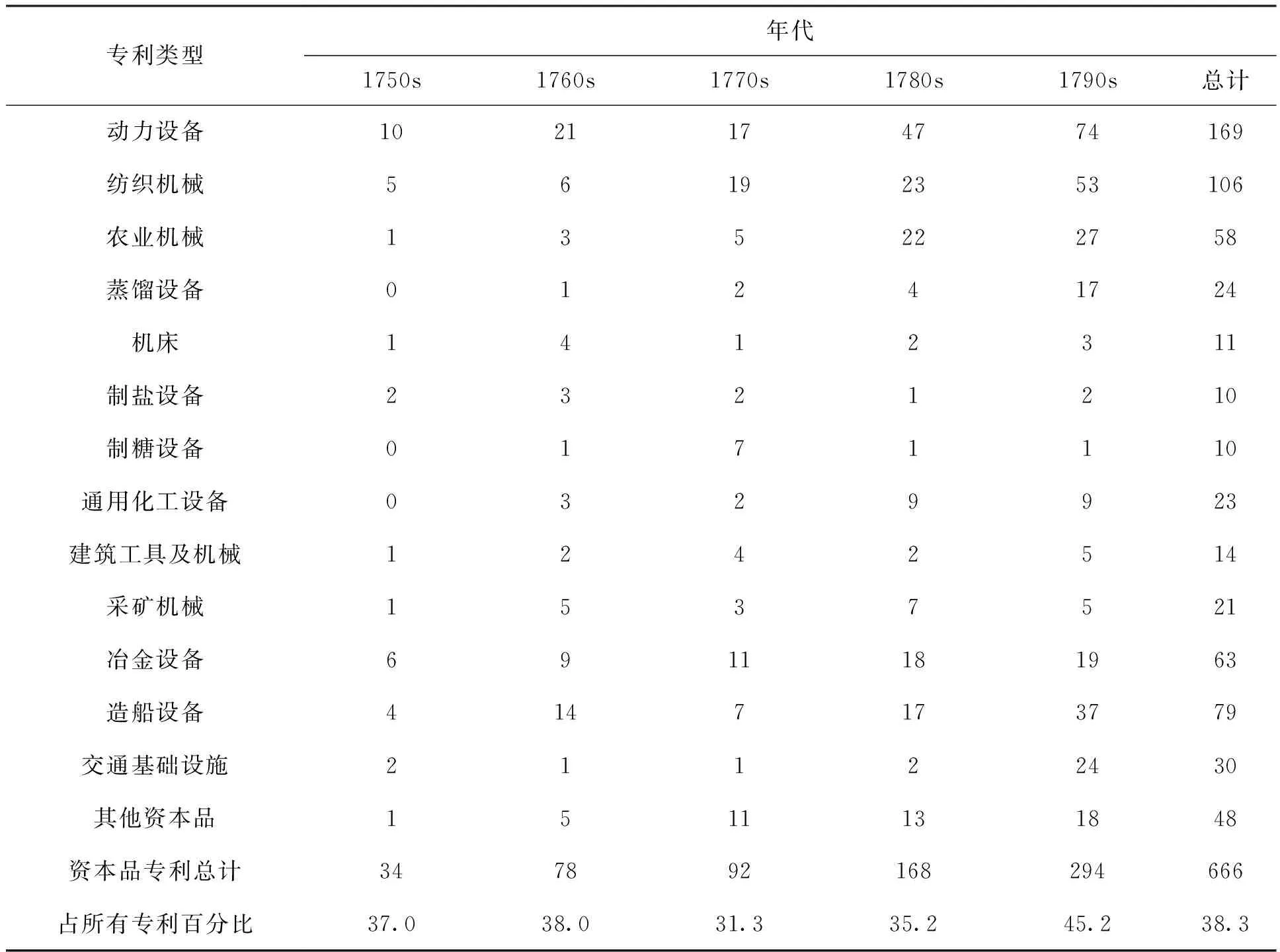

重大产品创新是工业革命推动经济增长的关键。这些新产品的行业覆盖面越广,那么其革命性越强。由于资本品是联结各个生产部门的纽带,它为最终消费品的生产提供高质量、高技术的机械设备和零部件,因此资本品及其携带的新知识能够通过传递、扩散效应,引发广泛的行业变革。佩蕾丝认为,以资本品为代表的“关键要素”(如铁、煤、钢、石油、电子芯片)能够诱发新的要素组合,形成生产这些资本品的“动力部门”(motive branches),并带动“支柱部门”(carrier branches)的迅猛发展。(16)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第151页。生产核心投入(资本品)的“动力部门”和“支柱部门”的迅速增长是特定历史时期的典型特征(参见表1),正是依靠这些部门的技术革命,所有工业部门的生产率才能累积增长,并逐渐扩散至农业、服务业等行业。如果没有以新资本品为代表的主导部门的扩张,就不可能出现随后的繁荣。譬如19世纪90年代初期,随着第二次工业革命进入拓展期,钢制品、电力设备和重型机械钢铁等新兴工业部门快速扩张,而在之后的协同期,这些资本品的应用推动了第二次工业革命在各个产业领域和地区的扩散,逐步确立了福特主义生产组织方式的主导地位,使第二次工业革命迅速进入成熟期。只有当资木品部门具有足够的规模和增速,这种扩张才能实现,这就是为何一些新兴工业化国家必须首先建成生产资本品的基本部门(譬如钢铁行业)(17)[荷]范·杜因:《经济长波与创新》,刘守英、罗靖译,上海译文出版社,1993年,第142页。,然后才转向消费品方面。因此,工业革命最终的增长潜力,实际上是由拓展期的资本品创造以及协同期的资本品应用共同决定的,唯有在前者充分展开的基础上才能实现更强劲的扩散效应。

表1 美国1956—1973年间增长最快的部门和创新领先的部门

(二)制造业是历次工业革命的重要基石

无论是资本品创造还是资本品应用都离不开制造业。第一次工业革命是18世纪晚期制造业的“机械化”催生的“工厂制”替代了家庭作坊式的生产组织方式,第二次工业革命是20世纪早期制造业的“自动化”创造的“福特制”流水生产线使“大规模生产”成为主导,第三次工业革命是制造业的“数字化”,以此为基础的“大规模定制”可能成为未来的主流。(18)[美]杰里米·里夫金:《第三次工业革命:新经济模式如何改变世界》,张体伟、孙豫宁译,中信出版社,2012年,第276-278页。可见,制造业始终是历次工业革命的重要基石。其背后的原因在于,新技术要想带来普遍的经济增长就需要立足于特定的经济活动,这些活动必须是规模报酬递增的,而制造业恰好具备该特征。

按照杨格定理,规模报酬递增的本质是“劳动分工取决于市场规模,而市场规模又取决于劳动分工”(19)[美]阿林·杨格:《报酬递增与经济进步》,贾根良译,《经济社会体制比较》1996年第2期。,制造业能够通过创造和生产资本品,即迂回生产的方式,在产业内外部建立普遍的联系,推动劳动分工与产业间分工的深化与广化,并形成正反馈效应,这种特性在农业和服务业那里并不明显。引致需求原理表明,一个部门的技术进步意味着另一个部门对其产品更为强劲的需求。在制造业体系中,各生产部门有需求上的互补,也就意味着隶属于不同部门的生产者不仅生产了自己的产品,也生产了对方的需求,对于不同部门也是如此。换言之,它们为其他部门提供了市场,这种市场并非传统意义上的消费市场,它还涵盖了生产性的需求市场。(20)[美]威廉·拉佐尼克:《车间的竞争优势》,徐华、黄虹译,中国人民大学出版社,2007年,第328页。新资本品的制造最初也许由个别企业完成,然而随着市场规模的扩大,围绕该产品的上下游企业逐渐涌现出来,并相互之间建立起稳定的生产性联系。只有建立在这种不断形成的生产“网络”上,才能形成一个技术与技能的共享平台,创新才能够扩散到更多的产业部门,推动整个国民产业的生产效率的提高,对于经济发展的影响也就更加深刻。菲利普·阿吉翁(21)[法]菲利普·阿吉翁、赛利娜·安托南、西蒙·比内尔:《创造性破坏的力量》,余江、赵建航译,中信出版社,2021年,第172页。指出,一个国家为加速经济增长,更快向发达国家生活水平趋近,需要更关注制造业而非农业或服务业,这是因为制造业处于价值链的核心,能够促进上游和下游相关产业的增长,譬如DVD生产商就是与上游产业发生关联的案例,它会推动光驱乃至更广泛的多媒体产业的发展。牛奶加工厂则是与下游产业发生关联的案例,它可以带动冰激凌工厂的发展。此外,制造活动的“干中学”将促进知识积累,这些知识又能传播到其他产业部门,从而推动整个经济的增长,而农业进步则对制造业生产率增长影响甚微。

(三)制造业的自主研发是工业革命主导国家的核心竞争力

资本品的创造有赖于制造业部门的自主研发。具有进入壁垒的技术加上具备规模报酬递增的部门,两者共同作用才能带来真正的经济增长。低端资本品由于技术含量低的特点,进入壁垒不明显,较为充分的竞争将使投入带来的收益呈现报酬递减的趋势。相反,高端资本品由于存在一定的进入壁垒以及不完全竞争的特点,相较于一般资本品而言更能够为制造业带来规模报酬递增的效应。如表2所示,18世纪50年代,英国的资本品专利数量占所有授权专利的近五分之二,而到了18世纪90年代,将近一半的发明专利涉及资本品。可见,在工业革命的拓展期,走在前面的往往是与通用技术相关的高端资本品的大量投资。此时本国对于资本品的自主研发至关重要,倘若依赖资本品进口来发展本国的制造业,本国的制造业企业就不可能获得技术能力,而这种技术能力却是抓住技术革命机遇的关键。技术能力很难仅靠知识转移或者科学研究获得,本质上,它根植于产品开发活动。由产品开发所产生并积累在平台中的知识、经验和技能是其他任何技术活动层次所不能产生的。(22)路风:《走向自主创新2:新火》,中国人民大学出版社,2020年,第26页。即使是高端制造业,其创新内容也往往不是发明,而是力图在一定的成本约束下设计出可以达到性能要求的产品。(23)Nelson Richard,Nathan Rosenberg,Technical Innovation and National Systems,Oxford University Press,1993,pp.3-21.这意味着,制造业部门必须在资本品研发这件事上亲力亲为,而不能指望靠技术引进提升技术能力。技术进步不仅需要可共享的、公共的知识进步,也需要专有的、不可言传的知识积累。(24)[意]G.多西、[英]C.弗里曼、[美]R.纳尔逊等合编:《技术进步与经济理论》,钟学义、沈利生、陈平等译,经济科学出版社,1992年,第277页。只有坚持自主研发,制造业部门才能获得属于自己的技术能力,在此基础上才能更好地学习和利用工业革命涌现的新知识、新原理,创造出携带关键核心技术的资本品。

表2 18世纪英国各类资本品所获专利数量

资本品的应用同样离不开制造业部门的自主研发。技术创新靠的是科学知识与人工制品之间的往复实践(recursive practice),这些知识暗含在数量和种类都极其可观的设计中,而这些设计又体现在为数更多的装置、人工制品和实践中,并被反复用于新知识的创造。(25)Ziman J,Technological Innovation as an Evolutionary Process,Cambridge University Press,2000,pp.219-233.在协同期,从资本品的创造到资本品得到广泛的应用之间存在着“通用”到“专有”的转化,这是一个基于已有产品的连续的、渐进的改进过程,表现为“精心改进—制造—再改进—再制造”。(26)Rosenberg N,Landau R, Mowery D,Technology and the Wealth of Nations,Stanford University Press,1992,pp.383- 394.携带通用技术的资本品并非“即插即用”,将它应用于不同部门必须依靠次级工艺创新,每个次级创新都是让通用技术适应特定部门的需要。(27)这意味着,制造业部门要想使用新资本品提高生产率,同样需要开展自主研发活动。例如20世纪早期,亨利·福特发现直接由电缆提供动力的机器在布局上可以完全彼此独立,于是福特改造了传统的动力轴,根据各种机器在生产过程中的任务顺序安排其位置:装配线由此诞生,并极大地提升了生产率。(28)[法]菲利普·阿吉翁、赛利娜·安托南、西蒙·比内尔:《创造性破坏的力量》,余江、赵建航译,中信出版社,2021年,第46、49页。可见,次级工艺创新往往与实际的生产过程紧密结合在一起,并且脱离不了制造业部门过去积累的经验。尤其对于制造业企业而言,此类创新大部分还是以本企业积累的技术经验为基础。在这种情况下,自主研发不再仅仅属于高端制造业,对于那些期望借助新资本品实现转型的传统制造业企业而言,自主研发也是成功的前提。

二、数字技术赋能制造业发展的关键特征

20世纪70年代初,“滞胀”拉开了第三次工业革命的序幕,晶体管、半导体、微处理器的陆续登场使“新经济”初具规模,并与旧生产方式发生断裂。20世纪90年代初期,第三次工业革命进入拓展期,计算机、互联网技术的蓬勃发展推动了“新经济”的快速膨胀。2008年金融危机的爆发开启了第三次工业革命的协同期,人工智能、物联网、区块链等连接技术、智能制造和3D打印等制造技术与新型能源动力技术以及相应的分散式、网络化、平台型生产组织方式趋于深度融合与广泛扩散。当前仍是第三次工业革命的协同期,对于制造业而言,数字技术的扩散推动其深度转型是这一时期制造业发展的主题,数字技术赋能制造业发展既具有以往工业革命发展的历史规律,也呈现出新的关键特征,体现在如下三个方面。

(一)数字资本品在制造业数字化转型中具有极其重要的战略地位

此次工业革命与前几次工业革命相同点在于,前期都需要大量投资于那些与通用技术相关的资本品,比如西门子、飞利浦、日立和松下等大型企业,都将很大比重的研发资金用于微电子技术,从这一领域获得的专利占到它们全部专利的20%之多,研发经费经常占到销售收入的10%。(29)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第322页。区别在于数字技术为各行业带来的转型效应更加明显,范围更广,渗透性更强。信息革命肇始于芯片和硬件的研发,两者的增长又带来了软件和通讯设备的繁荣,互联网的蓬勃发展则紧随其后(30)[英]卡洛塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,田方萌等译,中国人民大学出版社,2007年,第20页。,而目前我们正在经历的数字革命则以半导体芯片、数字媒体设备、智能设备、传感器等产品为实现形式,它们更加深刻而广泛地推动了组织和商业模式的转变。

数字资本品的战略地位对于一国而言比以往任何工业革命时期都更加凸显。这是因为产业数字化的覆盖面十分广阔,当所有行业都要采用数字资本品进行转型之时,谁能够掌控其中的关键核心技术,谁就能占有更多的附加值,否则数字化转型越快,越会受制于人。微观层面上,那些因为控制了核心元件而获得了行业领导权的企业,能够通过领导平台(产品系统)的演进而从整个行业的发展中受益。(31)Gawer A,Cusumano M,Platform Leadership: How Lntel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation,Harvard Business School Press,2002,pp.15-16.譬如20世纪的日本在建立TFT-LCD工业时,在包括几乎所有必要设备和材料供应链上的每一个环节,都至少有一家本土企业参与,这些企业围绕着平板显示业务,提供光刻机、干刻机、偏光片等资本品。(32)Prakash A,Hart J A,Coping with Globalization,Routledge,2000,pp.117-147.在国家层面亦是如此,如表3所示,早在20世纪80年代美国、日本、欧洲等国家和地区便基本控制了世界半导体市场,其中美国长期垄断了50%以上的半导体市场份额。面向未来,数字资本品的重要性愈加凸显。以物联网为例,实现“万物互联”需要以一系列智能互联传感器为基础,随着联通范围的加速扩展,对物联网设备的需求将飞速上升。相关机构预测,物联网设备将从2015年的约154亿台增至2025年的754亿台(33)[德]克劳斯·施瓦布、尼古拉斯·戴维斯:《第四次工业革命》,世界经济论坛北京代表处译,中信出版社,2018年,第114页。,如此规模的资本品具有十分重要的战略价值。习近平总书记深刻指出:“要聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域,加快锻造长板、补齐短板”(34)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》,《求是》2022年第2期。。数字资本品的创造既是制造业数字化转型的前提,也是赢得国际竞争主动权的关键,任何想要在第三次工业革命中迎头赶上的国家都不能忽视这个环节。

表3 20世纪80年代世界半导体市场份额(单位:百分比)

(二)制造业的数字化转型更加有赖于行业特定的生产实践经验

与以往工业革命的代表性技术相比,数字技术赋能制造业转型难度更大。前两次工业革命的关键资本品如棉纺织机、蒸汽机、电力设备、重型机械等与制造业之间呈现出一种“强连接”关系,即可以较为直接地投入到制造活动中去,而第三次工业革命中的芯片、存储器、电信设备、智能设备等资本品则与制造业形成了“弱连接”关系,它们的生产虽然离不开制造业,但最初使用它们的多是非生产部门。换言之,以往的工业革命是通用技术首先向制造业发生扩散,然后波及其他行业,而当前似乎恰好相反。相关研究表明,无论是ICT技术还是AI 技术,都更侧重于分配领域而非价值创造领域。(35)Gordon Robert,“The Demise of U.S.Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections”,NBER Working Paper,2014,No. 19895:19-37.在20 世纪 80 年代,美国70% 的 ICT 资本都投向了服务业部门(36)Zvi Griliches,Output Measurement in the Service Sectors,University of Chicago Press, 1992,pp.442-444.,互联网服务成了增长最快的经济部门,它首先出现在美国,后来遍及世界各地。(37)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第336页。该现象在数字经济时代仍然存在,表现为数字技术对社交、娱乐、批发零售、广告、金融等行业的改变远大于制造业。

现象背后的深层逻辑是,前两次工业革命发生的是资本品对人类体力劳动的替代,而在第三次工业革命时期则是对人类脑力劳动的替代(38)贾根良:《第三次工业革命与工业智能化》,《中国社会科学》2016年第6期。,这使得新技术与制造业之间的关系发生了深刻变化。在以往的工业革命中,资本品一方面携带通用技术,另一方面,制造业由于采取标准化的生产方式使得通用技术可以很快介入生产活动。然而现在,数字资本品的重点不是为工厂提供新材料、新能源动力,而是通过挖掘、传输、分析数据,为工厂提供能够自主决策、管理、控制生产活动的“大脑”。对于制造业而言,决策、管理等精神劳动与生产实践中的体力劳动不可能分离,有效的决策、管理往往建立在实践产生的经验和知识之上,而这些经验知识又是行业特定、企业特定和组织特定的,专有性极强。当制造业企业试图引入数字资本品实现数字化的时候,需要将特定的经验知识转化为可以被机器识别、分析的数据,但是这种数据很难从其他企业转移过来,它们只能来自于该企业日积月累的生产实践之中。该特点在以往的工业革命中并不明显,对于工厂而言,从蒸汽机到内燃机只是生产设备的更新,生产率能否提升取决于设备的先进程度,而与工厂过去积累的实践经验关系不大。这恰恰说明了数字技术赋能制造业的特殊之处:前者的通用性、扩散性唯有建立在后者的专有性基础之上,才能推动后者的数字化。在经验与知识的情境特定性、专有性越强的地方,数字技术在短时间之内就越难以扩散到这些行业。制造业无疑属于这样的行业,它蕴含着特定的难以转移的经验、知识和技能,这使得它的数字化转型相对于服务业等部门而言难度更大,更加复杂。

(三)更加强调制造业自主研发的融合性与整体性

一方面,数字经济时代的先进制造业的自主研发边界更加模糊,产品研发与制造的联系更加紧密,创新的融合性尤为凸显。对于半导体等高端数字资本品而言,科学家与工程师的深度协作是其重要特征,产品研发同时也是生产工艺的研发,新产品研发所需的试验只有在真实的生产条件和场景下才是有效的。比如,许多大型的先进制造业企业如英特尔、IBM等成立了大量内部的研发团队,甚至把制造工厂作为实验室,实现了“研发—生产”的深度融合。基于自身的生产线建立研发中心,进而开展关键核心技术与产品工艺攻坚,是这些制造业企业成功的根源。因此,对于先进制造业而言,以往的“产学研”创新模式在当前需要做出相应调整,要围绕着制造活动中遇到的技术瓶颈和工艺难题,有针对性、有目标地带动应用研究与基础研究,真正做到从生产实践中来,到生产实践中去。这一切的前提在于,从战略上始终坚持先进制造业产品的自主研发。

另一方面,数字经济时代的制造业自主研发呈现出整体性的特点,尤其是对传统制造业的自主研发提出了更高的要求。数字资本品向传统制造业的扩散不是简单“加上去”的,后者的数字化转型同样离不开相关企业的自主研发。数字技术要想扩散到传统制造业,就需要企业从自身面对的特定市场出发,基于自身积累的经验知识,围绕数字资本品展开一系列次级工艺创新,通过“干中学”的方式打造属于自己的个性化、智慧化的数字转型方案与产品。对于传统制造业而言,只有坚持自主研发才能利用好数字技术,这一点在数字经济时代尤为凸显。当信息技术和移动互联网的发展使制造业的产品或工艺流程可以实现智能互联时,能够在产品或工艺上应用这些技术的前提条件是应用者能够开发这些工业的产品或工艺。(39)路风:《光变:一个企业及其工业史》,当代中国出版社,2016年,第316页。许多制造业企业的数字化转型之所以夭折,并非企业不愿意引入数字资本品,而是没有能力将这些产品与自身的生产实践相结合,往往直接拿过来用。其根源在于缺乏将数字资本品本地化的次级工艺创新,这种创新无法通过技术引进完成,只能依靠企业从自身出发不断在重复的生产、试验、开发活动中实现。

三、数字经济时代我国制造业高质量发展的关键突破路径

目前,全球经济正处于第三次工业革命的协同期,这是一个后发国家赶超发达国家的重要机遇期。依照佩蕾丝的观点,发展中国家实现跨越式发展需要抓住机会窗口,它是由核心国家(core countries)每半个世纪就发生一次技术革命开启的。(40)[美]埃里克·S·赖纳特等编:《穷国的国富论:演化发展经济学论文选》(下卷),贾根良等译,高等教育出版社,2007年,第178页。此时新的通用技术和组织原理向传统产业扩散,并带动后者的技术升级,从而使整个产业部门获得持续的创新潜力,这是实现跨越式发展的最佳时机。

习近平总书记深刻指出:“发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”(41)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》,《求是》2022年第2期。根据中国信息通信研究院数据,2020年我国数字经济规模为39.2万亿,占GDP比重达38.6%,在全球经济增长乏力的背景下以9.7%的速度逆势上涨,成为国民经济恢复与增长的核心动力。(42)中国信息通信研究院:《中国工业经济发展形势展望白皮书(2021)》,2021年12月16日,file:///C:/Users/jl/Desktop/P020211216415439987359.pdf.如何抓住数字技术带来的重要机会窗口?对于我国制造业而言,需要完成双重任务:一方面要加强数字资本品的自主研发,另一方面要完成传统制造业的数字化转型。

(一)制造业要完成双重任务:数字产业化与产业数字化

要想彻底发挥数字经济的增长效能,必须要弥补上一轮长波中我国在数字资本品研发方面的短板。信息化发生于第三次工业革命的拓展期,核心是数字资本品的创造。以芯片为代表的数字资本品具有基础性和先导性,能够为日后所有相关行业提供技术标准和基础产品,而在这一领域我国的自主研发相比于发达国家较为薄弱。按照工业革命的展开顺序,我国本应在20世纪80年代大力部署数字资本品的研发生产,然而当以美国为首的发达国家在20世纪80年代大力发展数字资本品并建立新兴产业之时,我国却采取了“市场换技术”的战略,试图通过引进国外高端资本品的方式实现国产化,导致我国对数字资本品的自主研发投入严重不足,这在很大程度上造成了我国在数字资本品领域的相对落后局面,也是我国在芯片等领域受制于人的直接原因。

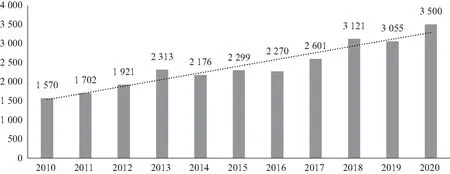

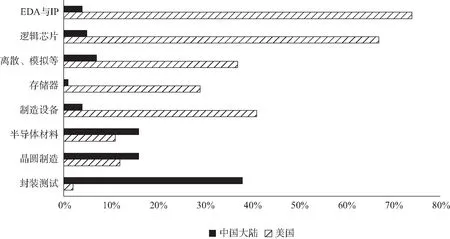

目前,与高端数字资本品相关的电子信息制造业是我国制造业的主要短板。从贸易结构上看,海关总署数据显示我国集成电路进口规模由2010年的1 570亿美元增至2020年的3 500亿美元,占全部进口商品比重也相应由2010年的11.24%增加到了2020年的16.97%,可见我国集成电路产品的进口依赖依然严重(图1)。从生产环节上看,我国除了20世纪70年代起步的封测技术较为领先外,芯片设计、制造环节的整体水平还与领先国家有较大的差距,相比之下,美国在半导体行业的多个细分领域则占据显著优势,尤其在EDA/IP、逻辑芯片设计、制造设备等关键领域占全球市场比重达40%(43)参见BCG波士顿咨询公司与SIA美国半导体行业协会:“Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era”,April 1,2021,https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain.以上(图2)。

图1 我国集成电路进口规模趋势图(单位:亿美元)数据来源:根据中华人民共和国海关总署公布的历年全国重点进口商品量值表整理而成。

图2 2019年美国与中国大陆在半导体细分领域占全球市场规模对比数据来源:BCG波士顿咨询公司与SIA美国半导体行业协会。

以上反映出我国在与数字技术相关的核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺等方面自主化程度较低,而这些其实都是我国在第三次工业革命上半段的信息化发展中遗留的历史问题,也是导致当前我国数字经济“大而不强、快而不优”的直接原因。信息化是未来智能化的基础(44)贾根良:《第三次工业革命与工业智能化》,《中国社会科学》2016年第6期。,因此我国仍需在高端数字资本品的相关领域下大力气“补课”,牵住数字关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”,提高数字技术基础研发能力,把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中,这是实现数字技术赋能制造业高质量发展的最为关键的一步。

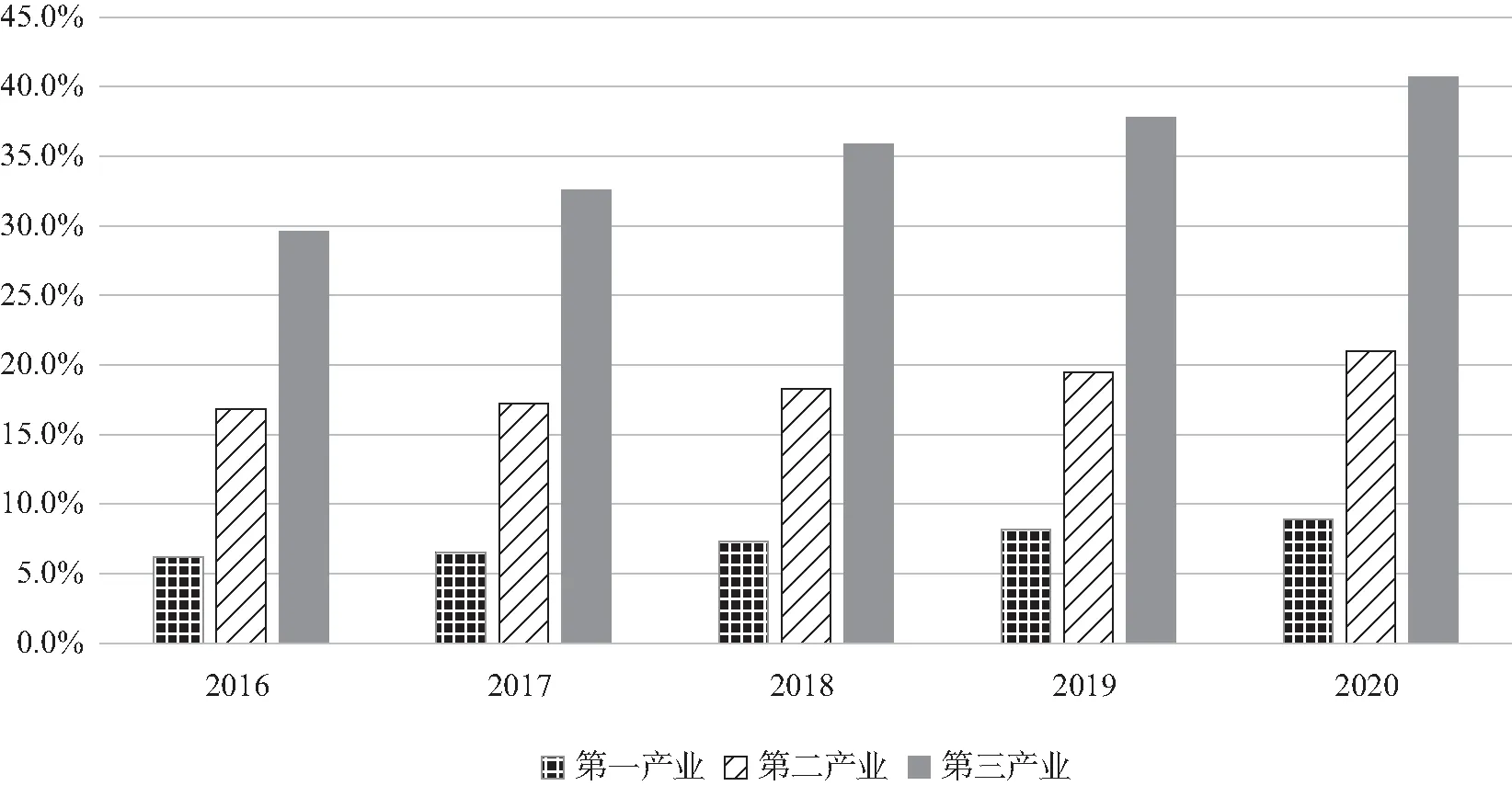

另一方面,协同期的特点是新技术范式与传统产业的融合推动后者的转型,由于我国是从第三次工业革命的协同期开始借助数字技术浪潮进行追赶的,因此传统制造业的数字化转型是当前的重要任务。当下,5G、工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链等数字技术正推动着经济社会各领域的数字化、网络化、智能化转型。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》(45)中国信息通信研究院:《中国数字经济发展白皮书(2021)》,2021年4月,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf.,产业数字化是传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分,包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。总体上看,我国数字经济正进入与实体经济融合范围不断拓展、程度不断深化、结构不断优化的新阶段,产业数字化在数字经济中的占比较高,并逐年上升(图3)。分行业看,数字经济对第二产业的渗透率逐年增加(图4),互联网、大数据、人工智能等新兴数字技术与制造业的深度融合趋势明显,这将促使制造业加速向数字化、智能化、个性化发展,制造业转型将迎来全新动能。从以往工业革命协同期的演变趋势看,这是一种历史必然。面对世界经济数字化浪潮的历史大势,利用数字技术助推制造业的数字化转型已然成为关乎我国经济长远发展的“必修课”。

图3 我国数字经济内部结构数据来源:中国信息通信研究院。

图4 我国数字经济渗透率数据来源:中国信息通信研究院。

(二)数字资本品的自主研发与传统制造业的数字化转型要协同发展

在数字技术带来的重要赶超机会窗口期,我国制造业实现高质量发展的关键突破路径在于使数字资本品的自主研发与传统制造业的数字化转型相互促进、协同发展,这也是实现数字产业化与产业数字化的必然要求,具体如下。

1.借助数字技术的融合特性,主攻重大工程与产品工艺。应将五大数字技术与先进制造业的工艺创新相结合,化挑战为机遇。技术集群的深度融合是数字经济最具革命性的特点,新的数字技术将在融合过程中不断涌现。这种融合特点不仅是由数字技术本身决定的,也是由所处的长波阶段来决定的。事实上,每次工业革命协同期出现的技术集群都呈现融合特性,只是数字技术的融合性更为显著,由此导致的各部门、各领域的相互依赖达到前所未有的水平,以往专属于特定生产环节的技术能够冲破部门界限,实现产业内外的跨界融合,推动产业集群的生态化。因此,要统筹协调好基础原理创新与产品工艺创新的关系,以高端资本品的自主研发为重点,通过新型举国体制着力解决重大的、最为紧迫的工程与产品工艺问题,通过明确技术攻关使命带动基础研究,构建关键技术攻坚与生产工艺优化的融合创新共同体。同时,借助数字技术推动研发活动的组织创新与模式创新,打通基础研究、产品开发、工程应用和产业各部门的技术壁垒、知识边界与数字鸿沟。

2.以数字资本品开发平台为中心,推动制造业自主创新与全面协同发展。互联网企业掌握的技术不能直接变成产品,但制造业企业可以通过数字技术开发出新数字资本品,并进一步带动上下游企业共同演进。比如,为半导体制造业提供曝光机的企业就来自传统的照相机行业(46)路风:《走向自主创新2:新火》,中国人民大学出版社,2020年,第418页。,此外许多日本和欧洲的大型企业试图将其半导体业务与其他业务活动整合起来,并通过联合研发获得优势。(47)[英]克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮等译,中国人民大学出版社,2007年,第321页。其背后的原因在于,数字资本品包括众多的元件和多种技术领域,即使某制造业企业有能力开发所有组件,全部自行提供的生产和管理成本必将过高,因此需要外部供应网络的支持,此时供应商的产品质量就会影响该企业的自主研发效果。因此,无论是先进制造业还是传统制造业都需要在资本品层面进行自主研发,并构建产品开发平台,实现创新的协同与联动。这就首先需要国有企业带头,通过政府购买、建立新技术试点企业等方式,来摆脱国内市场对于国外资本的进口依赖。在此基础上发展独立自主的数字产品制造业,构建国产首台(套)、首批次产品大规模产业应用的生态系统,解决国产化技术和资本品不愿用、不敢用的难题。其次,瞄准数字产业化链条与产业数字化链条之间的连接点实施重点投资,以点带面培育先进制造业集群,组建产业规划工作小组对产业链关键环节正在孕育的新生部门开展战略研判,整合生产要素提前做好战略部署。最后,打造大中小制造业企业一体化平台,加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业,加快形成国内上中下游企业互为市场的新格局。

3.利用好本地企业客户,实现制造业创新的本土化、多样化。创新的时刻就是新产品或新工艺被引进市场的时刻。(48)[荷]范·杜因:《经济长波与创新》,刘守英、罗靖译,上海译文出版社,1993年,第194页。制造业创造的产业间需求可以为“引致创新”提供有利条件,利用好我国庞大的产业间需求就能够塑造我国自主创新的禀赋优势。由于创新往往受制于用户的偏好和成本约束,所以成功的创新需要平衡好新产品的制造与市场需求,后者将在创新中发挥重要作用。(49)Dosi G,“Technological Paradigms and Technological Trajectories”,Research Policy,1982,(11):147-162.正是本土用户需求的多样性为我国制造业的追赶提供了更多的创新路径。在统一化、标准化生产模式逐渐远去,个性化、智能化生产成为主流的数字经济时代,每个企业同消费者一样都对产品(主要是资本品)存在不同的需求偏好和成本约束。新中国成立至今,我国已经建立了世界上最为庞大和齐全的产业体系,巨大的产业数字化需求对数字资本品的创新提供了强劲的拉动作用,因此更要立足国内生产性需求市场,充分重视本土企业尤其是中小企业的需求,通过数字技术挖掘企业需求潜力、拓展数字资本品的需求空间,使制造业的产品创新轨道和数字化转型模式实现本地化、多样化,坚定不移地走出一条具有中国特色的制造业高质量发展之路。

四、结 论

当前,我国经济发展的内外部环境十分复杂,新冠疫情更是对实体经济产生了严重冲击,我国制造业发展正处于攻坚阶段。在严峻的形势面前,数字经济已然成为推动我国经济持续稳定增长的关键动力。习近平总书记深刻指出:“当今时代,数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机,是新一轮国际竞争重点领域,我们一定要抓住先机、抢占未来发展制高点。”(50)习近平:《不断做强做优做大我国数字经济》,《求是》2022年第2期。通过数字技术赋能制造业高质量发展有利于推动构筑国家竞争新优势,是我国迈向社会主义现代化强国的必然选择。

基于产品创新视角,通过历史考察可以发现历次工业革命的核心基础始终在于制造业,这种历史规律在数字经济时代呈现出新的特征:制造业的数字化转型更加凸显了数字资本品的战略地位,更加有赖于行业特定的生产实践经验,更加注重制造业自主研发的融合性与整体性。由此决定了我国制造业高质量发展面临的双重使命:一方面要加强数字资本品的自主研发,另一方面要完成传统制造业的数字化转型。关键突破路径在于使二者相互促进、协同发展,具体包括:借助数字技术的融合特性推动重大工程与产品工艺攻关,围绕数字资本品开发平台推进制造业自主创新与全面协同发展,利用好本地企业客户实现制造业创新的本土化、多样化。