美国新自由主义危机与当前经济“滞胀”风险

——以积累的社会结构理论为视角*

丁晓钦,罗智红

2020年爆发的新冠疫情给整个人类社会造成了巨大破坏,人类至今还未从病毒的影响中走出,全球政治、经济也受到了巨大冲击。在疫情影响下,2020年全球经济多年来首次负增长,增速下滑了3.2%,世界前10大经济体中,只有中国经济实现了小幅增长(2.3%),其余国家皆为负增长,作为世界第一大经济体的美国,2020年全年经济增速为-3.5%。(1)国际货币基金组织:《世界经济展望》,2021年7月27日,https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021.而其失业率表现则更为惨淡,2020年4月份美国失业率飙升至创纪录的14.7%,几乎是2007年至2009年整个金融危机期间失业潮的两倍。(2)人民日报海外网:《美国失业率有多严重?〈纽约时报〉一张图表显示:爆表了!》,2020年5月11日,http://news.haiwainet.cn/n/2020/0511/c3541093-31787683.html.不仅如此,与经济问题相伴随的一系列政治和社会问题更为触目惊心。身为世界头号经济强国,却没有能力为其医护人员生产口罩和防护设备;基本生活品同样陷入短缺之中,空荡荡的超市货架,争抢洗手液、意大利面和沙丁鱼,甚至为卫生纸而斗殴成了美国社会“喜闻乐见”的场景。美国政府的表现则更让人大跌眼镜,特朗普政府在对待新冠疫情问题上坚持一贯的自由主义作风,对剧烈上升的感染人数和死亡人数置若罔闻,特朗普本人甚至还号召民众不必戴口罩,荒谬程度可见一斑。疫情肆虐和经济危机之下,美国警察枪杀黑人弗洛伊德一案又将美国长期以来的种族矛盾彻底点燃,全美骚乱和抗议不断升级。2020年底总统大选特朗普败于拜登,特朗普支持者与拜登支持者之间又爆发出激烈的冲突,政局陷入动荡之中。可以说,2020年是美国政治、经济和社会矛盾不断交织的一年。进入2021年,随着疫情影响逐渐趋于稳定,全球经济开始复苏,上半年美国实际GDP同比增长了6.2%,似乎从疫情带来的短期冲击中走了出来,但三季度美国GDP增速又迅速下滑到2.1%。与此同时,通货膨胀率却一路高歌猛进,十月份美国的通胀率已经达到6.2%,创下31年来的历史最高记录。(3)《通胀再加速!美国10月CPI同比大涨6.2%,创30年以来新高》,2021年11月10日,https://view.inews.qq.com/a/20211110A0D2RC00.2022年以来,根据美国劳动部每月公布的数据,该国通胀率进一步破7破8,六月份一度冲高到9.1%,始终呈现出“高烧不退”的状态。这种迹象表明,美国经济很可能步入新一轮的“滞胀”周期,并且是伴随着政治矛盾和社会矛盾的全方面危机,如何深刻认识这一危机,积累的社会结构理论(Social Structure of Accumulation Theory,简称SSA)提供了一个较为系统全面的视角。结合该理论的基本观点以及新自由主义SSA主要特点——金融化、全球化、自由化,本文将从国内和国际两个视角去分析新自由主义SSA与当前美国面临的滞胀风险之间的紧密关系。

一、积累的社会结构理论与经济周期

资本积累从来就不是一个均衡稳态的过程,而是不断呈现出一种周期性波动的特点。根据马克思主义经济学的观点,资本主义经济总是会经历一个危机、萧条、复苏、繁荣的循环往复过程,即资本主义经济周期。马克思在《资本论》第三卷中写道:“如果我们考察一下现代工业在其中运动的周转周期,——沉寂状态、逐渐活跃、繁荣、生产过剩、崩溃、停滞、沉寂状态等等,对这种周期作进一步分析,则不属于我们的考察范围。”(4)《马克思恩格斯文集》,第7卷,人民出版社,2009年,第404页。在经济学说史上,有四种著名的经济周期,即基钦周期(3~5年),以存货为主要参照,也叫存货周期;朱格拉周期(7~11年),以固定资本更新为主要参照,又称固定资产投资周期;库兹涅茨周期(15~25年),以建筑活动兴衰为主要参照,又称建筑周期;康德拉季耶夫周期(45~60年),这是持续时间最长的波动周期,因而也叫做经济长波,通常被认为与重大科技革命和大规模基础设施建设投资紧密相关。(5)高峰:《论长波》,《政治经济学评论》2018年第1期。

针对康德拉季耶夫长波,学术界长期对其进行了深入研究,针对其内在形成机制形成了几种主要的解释理论,包括熊彼特开创的技术长波理论、曼德尔构造的马克思主义长波理论、调节学派的调节理论以及大卫·戈登等(6)David Gordon, Richard Edwards, and Michael Reich, Segmented Work, Divided Workers, Cambridge University Press, 1982, p.25.提出的积累的社会结构理论。熊彼特的技术长波理论强调技术的决定性作用,认为重大技术突破的出现及其所释放出来的社会生产潜力耗尽是经济波动的主要动因;曼德尔的长波理论主要聚焦于利润,认为利润率的上升和下降导致了经济的长期波动,并重点强调了阶级斗争的影响;调节学派主要考察技术和制度的辩证关系,将二者的和谐与冲突作为经济长期波动的主要因素来阐释;积累的社会结构理论则强调有利于资本积累的特定制度环境即积累的社会结构的形成和衰败在经济长期波动中的决定性作用。可以看出,积累的社会结构理论并不拘泥于技术的决定性作用,而是强调一整套制度的形成与解体。与同样研究制度的调节理论相比,调节理论侧重于结构性分析,而积累的社会结构理论更倾向于对阶级斗争的分析。(7)[美]大卫·科茨、田方萌、孟捷:《法国调节学派与美国积累的社会结构学派之比较》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2018年第5期。不仅如此,它对制度结构的分析也是最为详尽的,不仅关注阶级斗争,还关注金融制度、资本与公众的关系、国家与公民的关系甚至家庭关系,因而是评价最高的分析资本主义社会制度变迁的非正统思想。(8)丁晓钦、尹兴:《积累的社会结构理论述评》,《经济学动态》2011年第11期。

积累的社会结构是一个动态的过程,这一整套制度本身会不断进行局部调整以适应积累的需要,但从长期来看,当制度的核心内容变得难以维系时,整个机制将全部崩溃。1929~1933年经济大危机之后,标志着古典自由放任主义的终结,美国逐渐建立起了国家垄断资本主义,并于二战之后达到了黄金时期,但到了20世纪70年代,国家干预的SSA使得美国陷入“滞胀”的泥潭难以自拔。西方马克思主义经济学对此的解释包括传统的资本有机构成提高论和消费不足论,以及新兴的利润挤压论,积累的社会结构理论属于对利润挤压论的发展。(9)孟捷:《战后黄金年代的终结和1973—1975年结构性危机的根源——对西方马克思主义经济学各种解释的比较研究》,《世界经济文汇》2019年第5期。在此情况下,以金融化、全球化和自由化等为主要特征的新自由主义走上了历史舞台。关于新自由主义SSA是否是一个新的SSA,积累的社会结构学派也对此争论不断,否定的观点认为历史发展不会是循环往复的过程,人们已经逐渐认识到了自由市场的弊端和政府干预的必要作用,不可能又重新倒退回自由主义。(10)Phillip Anthony O’Hara, Growth and Development in the Global Political Economy: Social Structures of Accumulation and Modes of Regulation, Routledge, 2006, pp.47-65.但资本主义经济发展的特点不断表明新自由主义SSA确实是对国家垄断资本主义的彻底取代,2008年金融危机的爆发更加证实了这一点,于是马丁·沃夫森(Martin H.Wolfson)和大卫·科茨(David M.Kotz)等开始提出重建21世纪积累的社会结构理论,表明新自由主义积累的社会结构不是以资本积累为核心,而是以利润为核心,并以劳资关系作为制度建构的核心,以全球为分析单元。(11)范春燕:《21世纪“积累的社会结构”理论评析》,《马克思主义与现实》2012年第5期。2008年金融危机之后,积累的社会结构学派有学者认为金融危机意味着这种金融化的过程走向了终点,从而新自由主义的SSA也将被终结。(12)[美]维克托·利皮特:《积累的社会结构理论》,载[爱尔兰]特伦斯·麦克唐纳、[美]迈克尔·里奇、[美]大卫·科茨主编:《当代资本主义及其危机:21世纪积累的社会结构理论》,童珊译,中国社会科学出版社,2014年,第40-61页。但资本主义随后十余年的走向并没有表明新自由主义SSA的结束,特朗普政府的一系列逆全球化政策似乎也让人看到与新自由主义主张的全球化相悖的特征,但这种贸易上的逆全球化实际上是试图在为金融资本的全球化开辟道路,本质上仍是新自由主义的延续,只是这种延续正表明美国新自由主义越来越难以维系,只能通过资产阶级政府层面透支国家信用的“耍流氓”式行为来强行支撑。

疫情爆发以来,不断有学者再次讨论新自由主义积累的社会结构是否终结。克勒奇·萨迪克(Klç Sadk)在长波理论的框架内分析了新冠疫情作为一个长波转折点很有可能意味着新自由主义SSA的终结,并认为新冠大流行制造了一场经济危机,引发了一场意识形态转型,进一步削弱了新自由主义。(13)Klç S. ,“Does Covid-19 as a Long Wave Turning Point Mean the End of Neoliberalism?”,Critical Sociology, 2021, 47(4-5): 609-623.国内学者也根据积累的社会结构理论对当前资本主义社会出现的经济停滞和民主政治危机等进行了研究,葛浩阳分析了当前资本主义民主政治屡屡“失灵”的现状,认为这实际上是维护资本主义剥削制度的民主政治外壳难以再继续服务于新自由主义积累的社会结构(14)葛浩阳:《积累的社会结构理论视角下资本主义民主政治再考察——基于西方“民主失灵”现状的理论分析》,《教学与研究》2021年第8期。;杨苹苹分析了金融危机以来资本主义经济停滞的原因及影响,强调了新自由主义积累的制度结构导致了经济的停滞,进而又引发了当代资本主义社会的治理危机。(15)杨苹苹:《当代资本主义经济停滞问题:制度结构与治理危机——基于积累的社会结构理论的分析》,《北方论丛》2022年第1期。这些文献从经济、政治、意识形态等角度分析了当前美国更加复杂和尖锐的各种矛盾,表达了学术界对于新自由主义历史走向的持续关注,本文从新自由主义的三个主要特点——金融化、自由化和全球化出发,结合新自由主义面临的国内和国际危机,分析当前美国面临的“滞胀”风险,阐明一旦美国经济真的步入“滞胀”危机,则新自由主义SSA很可能从“滞胀”中走向消亡,一如其从“滞胀”中诞生。

二、国内视角下的新自由主义SSA危机

国内SSA主要讨论积累的社会结构下一国之内的积累方式,这种积累方式是如何由社会制度所给予保障的以及对于社会所造成的影响。在新自由主义积累的社会结构下,在国内的两大主要表现包括自由化和金融化,自由化表现在放松对资本家的管制,弱化工会的影响,金融化则表现为经济的“脱实向虚”和不断的金融深化,这在为资本主义带来利润增长的同时也极大加剧了经济的风险和社会的贫富分化。

(一)贫富差距——政治和社会危机重重

马克思主义政治经济学认为,资本主义生产的根本目的是获取剩余价值,由此带来的结果就是社会的两极分化,即资本家越来越富,工人越来越穷,而这又会导致社会有支付能力的需求不足,引发资本主义社会周期性的经济危机。因此,需要政府调节收入分配,避免社会出现过度的贫富分化。在战后管制的SSA下,通过资本管制和福利国家建设等制度安排,劳资关系出现了一段相对和谐的时期。但是,在实行了新自由主义政策以后,资本失去了束缚,很快便开始对劳动收入份额进行蚕食,新自由主义SSA成为资本不断获得剥削利润的助推器,同时也使美国的贫富差距不断拉大。新自由主义使得贫富差距拉大的原因主要有以下几点:首先,在新自由主义SSA下,资本主义社会明显呈现出“资方强势,劳方弱势”的特点,放松资本管制使得资本家在劳资关系博弈中占据主导地位,工会影响力下降,工人阶级面临着失业和工资增长缓慢甚至下降的不利局面,伴随着经济全球化的不断发展,这一问题变得愈发严重。其次,以利润为主要积累目的的社会结构使得财富高度集中于发达国家的富人阶层,金钱也拥有了更大的政治权力,大资本扶持的右翼自由(保守)势力总是能够使政策向资本家阶级倾斜。再次,减税作为新自由主义重要的政策主张总是被政府所反复使用,政府的减税政策使富人阶层享受到大量的税收减免,而且富人本身也可以通过各种税收筹划工具使得所得税具有累退性质。最后,金融化进一步强化了资本家阶级和工人阶级之间的不平等。股市的繁荣带来了资产价格的不断上涨,而资产只为少数人所享有,并且通过持有股权的方式可以很好地实现财富的代际传递,从而形成不平等的代际传递。当经济受到冲击时,为金融资本制定大规模输血计划成为少数精英的专权,工人阶级则承担着经济衰退和财政紧缩所导致的失业后果。

为了欺骗民众接受新自由主义政策,推行新自由主义的精英们宣称新自由主义政策将带来更快的经济增长,并将带来惠及所有人的好处,提出所谓“涓滴经济学”,即富人阶层变得更加富裕之后,财富就会一滴一滴地流到穷人手里,使穷人受益,因此工人应该接受较低的工资和重要政府项目的削减。然而40多年过去,美国不仅经济增速要落后于战后黄金时代,而且贫富差距也在不断扩大,富人的财富以几何级数增加,普通民众的实际工资却长期得不到增长。最新发布的《2022年世界不平等报告》(16)Inequality Org,“Wealth Inequality in the United States”,April 24,2022, https://inequality.org/facts/wealth-inequality/.显示,国家之间的收入差距在减小,国家内部的差距却在增大,美国、俄罗斯和印度等国家内部贫富差距的扩大幅度比其他国家大得多。在美国,由于巨额债务负担(主要是抵押贷款和学生贷款),最富有的阶层和中产阶级之间的不平等加剧。疫情爆发后,被金融垄断资本所绑架的美国政府罔顾广大人民的生命健康和安全,一味地采取无限量化宽松的货币放水政策来维护金融市场信心,推高了股价和房价,使收入最高的人群又一次享受到了资产的增值。美股在经历了几次熔断之后便又开始了持续上涨,几大信息科技巨头股价屡创新高,资本家的财富得到了更大程度的增长。根据美国政策研究所(Institute for Policy Studies,简称IPS)对福布斯数据的分析,2020年3月18日至2021年10月15日期间,美国所有亿万富翁的总财富增加了2.071万亿美元(70.3%),在700多位美国亿万富翁中,最富有的五位(杰夫·贝佐斯、比尔·盖茨、马克·扎克伯格、拉里·佩奇和埃隆·马斯克)在此期间的总财富增加了123%,从3 490亿美元增加到7 790亿美元。与资本家阶层利益高度绑定的高管也同样分享到了“好处”,在该国100家最大的低工资雇主中,CEO的平均薪酬在2020年增长了15%。(17)World Inequality Lab,“World Inequality Report 2022”,April 24,2022,https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf.与此同时,底层人民却受到了巨大的冲击,一方面失业率不断上升,据芝加哥大学研究人员称,在2020年2月1日至6月底期间,最低收入群体的失业率最高,而最高收入阶层在此期间的失业率最低;另一方面基本生活也难以得到保障,2020年美国无家可归者超过58万,饥饿人口超过5 000万。(18)Tomaz Cajner, Leland D. Crane, Ryan A. Decker, et al, “The US Labor Market during the Beginning of the Pandemic Recession”, Brookings Papers on Economic Activity, 2020.疫情使富者愈富、穷者愈穷的马太效应表现得淋漓尽致。

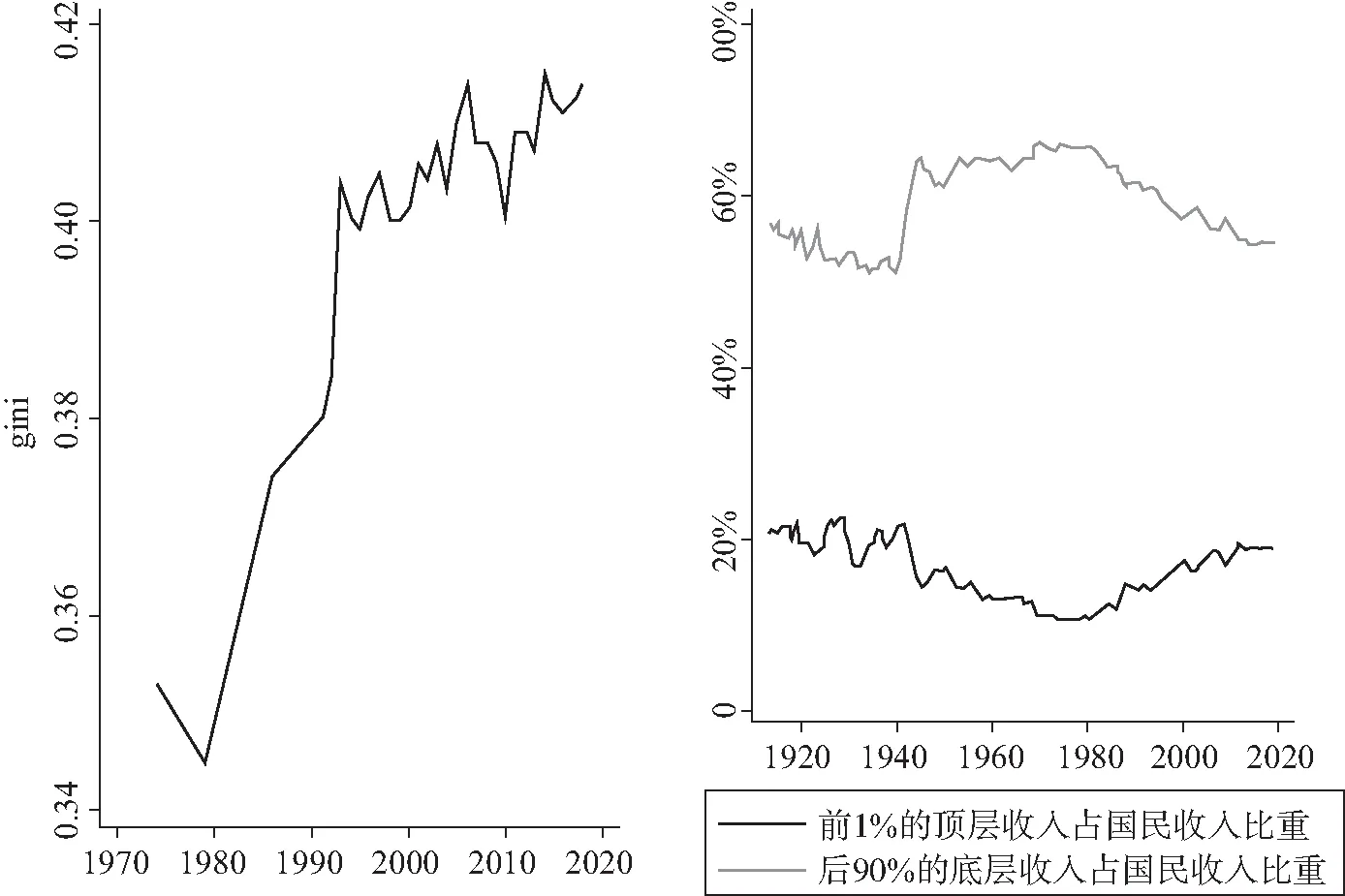

图1显示了新自由主义SSA下美国社会收入不平等的状况。从图中可以看出,自20世纪70年代进入新自由主义时期之后,美国的基尼系数出现了持续的攀升,前1%的顶层收入占国民收入的比重不断上升,而后90%的广大民众收入占国民收入的比重却呈不断下降的趋势。根据OECD的数据,美国前1%的最富有人群占据了42.5%的国民财富,远远超过其他OECD国家,排名第二的新西兰这一数据比重不到28%。

图1 美国的基尼系数及不同阶层收入占国民收入比重资料来源:世界银行、世界不平等数据库。

新自由主义所造成的贫富分化带来了严重的政治和社会危机。收入差距的扩大激化了社会的阶级矛盾,阶级矛盾的白热化首先表现为普通民众与华尔街之间的冲突,从2011年的“占领华尔街”运动,到10年之后2021年初美国股市散户“大战”华尔街精英事件,无不体现了美国民众对以金融资本为代表的上流社会的强烈声讨。阶级矛盾激化也造成了民众对于现行体制的极大不信任,借着民众对精英政治的失望和对现状的不满,特朗普政府作为右翼民粹主义的代表而上台执政,尽管特朗普执政期间一系列的“非常规”政策赢得了部分底层民众的好感,但疫情爆发以后作为资本家的代言人,其糟糕的防疫政策给美国人民的生命安全造成了巨大损失,拜登上台以后,情况并没有得到多大改善,其在上台后一年多的时间里支持率屡创新低(19)《最新民调:拜登支持率滑至历史低点;川普重要摇摆州支持率超高》,2022年4月13日,https://xw.qq.com/amphtml/20220413A00RB000.,反映出美国的政治和社会问题积重难返。

(二)金融危机——金融泡沫急剧膨胀

新自由主义SSA主要针对战后以来凯恩斯主义影响下管制的SSA进行调整。20世纪70年代,在凯恩斯主义政策的长期阶段之后,利润率有所下降,于是这些政策逐渐被自由主义政策所取代,通过加强劳动剥削来恢复利润率。新自由主义SSA确实促进了资本主义经济的改善,削弱工会力量和使工人实际工资停滞不前的制度性调整也有利于延缓利润率下降,但与此同时,不再受到较强束缚的资本家展开了对利润的疯狂追逐,新自由主义积累的社会结构实际上是以利润为中心而非以资本积累和经济增长为中心。(20)丁晓钦、陈昊:《回归与发展:积累的社会结构最新理论研究》,《马克思主义研究》2017年第2期。为了追逐利润,新自由主义主张放松对金融部门的监管,于是大量剩余资本开始涌入金融领域,各种金融创新工具也应运而生,经济金融化愈演愈烈,因而金融化被认为是新自由主义SSA的核心。马克思曾说过:“一切资本主义生产方式的国家,都周期地患一种狂想病,企图不用生产过程作中介而赚到钱。”(21)《马克思恩格斯文集》,第6卷,人民出版社,2009年,第67-68页。从剩余价值的生产分配过程来看,金融资本应是从属于产业资本,从而获得产业资本家让渡的一部分剩余价值。但金融资本本身比产业资本具有更强大的扩张性,在管制的SSA中较严格的金融监管体系能够在一定程度上抑制金融资本的野蛮增殖;在自由的SSA中,随着金融监管的松动,金融资本和产业资本相互之间更加独立甚至出现反向运行,金融机构痴迷于直接追求金融和投机收益,而不需要服务于产业资本的积累。金融化使美国摆脱了生产过程,享受到了直接“钱生钱”的快感,整个经济“脱实向虚”,把一切可以“生钱”的要素都用来资本化、金融化了,金融泡沫变得越来越大。美国政府所进行的几次量化宽松,使得利率降得极低,为杠杆操作和金融泡沫的延续起到了推波助澜的作用。就连美国家庭也开始金融化了,财产性收入成了美国家庭的重要收入来源,美国人民就这样被资本家牢牢地捆绑在了金融化的锁链之上。鲁保林等认为经济金融化趋势难以逆转,主要是因为金融集团的政治影响力举足轻重、新自由主义观念根深蒂固以及对金融主导型增长模式的路径依赖。(22)鲁保林、冯鑫晨、邬嘉晟:《新自由主义与经济金融化的逻辑》,《海派经济学》2021年第3期。

美国学界也开始对这种现象表示担忧,早期学界用“后工业化”来描述美国经济自20世纪80年代以来工业比例萎缩、服务业比例增大的趋势。2008年金融危机前后则普遍接受以“去工业化”一词来描述这一趋势,并用“经济金融化”来替代“金融深化”,以概括这段时期金融业过度扩张的趋势。(23)刘晓欣、刘骏民:《虚拟经济的运行方式、本质及其理论的政策含义——马克思逻辑的历史延伸》,《学术月刊》2020年第12期。“金融凯恩斯主义”理论的提出者美国经济学家海曼·明斯基认为,随着经济的过度金融化,经济波动的根源在于金融体系的不稳定,而不再是劳动市场和产品市场。(24)Hyman P. Minsky,“ The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to Standard Theory”, Challenge, 1977, 20(1): 20-27.现实似乎印证了这一点:从1997年亚洲金融危机到2008年全球金融危机,最近的几次经济危机都是以金融危机的形式爆发的。

“经济金融化”对美国宏观经济政策的影响是全方位的。首先,金融化使得美国的产业政策难以发挥作用。虽然美国总是被宣扬成自由市场经济体制的典型,但美国政府在对新型产业和先进制造业的战略指引和政策支持上实际上发挥了很大的作用,作为美国制造业变革的主要推动者,美国政府在实施产业政策方面甚至要比中国还要做得多、做得好(25)贾根良、楚珊珊:《产业政策视角的美国先进制造业计划》,《财经问题研究》2019年第7期。,互联网产业、苹果公司的背后都可以看到政府的巨大作用。但经济的过度金融化使得产业政策对实体经济的创新作用被金融创新所淡化,当金融创新日益与实体经济创新相脱离,而且在国民经济中占据越来越大的比重时,产业政策的效果便大打折扣了。历史也验证了这一点,当IT革命的热潮逐渐消退时,随之而来的便是“互联网经济泡沫”。而且新的产业的发展往往需要一个较长的周期,而金融资本关心的却是短期利益最大化。风险投资、私募基金等资本市场主要参与者只看重把故事讲好,用最快的速度上市圈钱,随后变现撤出寻找新的题材。

金融化也使得货币政策成为美国政府进行经济逆周期调节的主要政策工具,财政政策则相对弱化,而货币政策的制定者——美联储则成了金融垄断资本的代理人。2008年金融危机之后,除了前文提到的积累的社会结构学派一些学者之外,主流媒体和学术界也都纷纷议论华尔街的崩溃是新自由主义的谢幕。(26)Klein, N,“Wall St.Crisis Should be for Neoliberalism What Fall of Berlin Wall was for Communism”,October 6,2008, http://www.democracynow.org/2008/10/6/naomi_klein; Stiglitz, J.E.,“The End of Neo-liberalism?”July,2008,http://www.projectsyndicate.org/commentary/the-end-of-neo-liberalism-; Wallerstein, I.,“The Demise of Neoliberal Globalization”,February 1,2008, http://mrzine.monthlyreview.org/2008/wallerstein010208.html.但历史随后的走向却证明新自由主义仍然在延续着自己的末日黄昏,原因在于资本主义政府一再试图维持这种高度金融化的积累模式,不断采取各种非常规的货币政策向金融市场注入流动性,这种积累模式完全依赖于金融资本与资产阶级政府的紧密结合。

但由于产业政策难以发挥作用,缺乏新的产业的引领,日渐萎缩的实体经济根本无法支撑起不断膨胀的虚拟经济,致使金融泡沫不断膨胀,一个明显表现就是股市与实体经济的背离。从2009年到2019年,美国的GDP从14.5万亿美元上升到21万亿美元左右,涨幅近45%,而同期道琼斯工业指数却从6 600点左右直接飙到2020年2月最高时的29 500点,涨幅接近3.5倍,股市的涨幅是GDP涨幅的7倍以上。金融泡沫这种延缓危机的方式正在“酝酿”着更多、更大的危机,而疫情所导致的这次危机正是偶然中的必然。疫情爆发后,美股接连遭遇数次熔断,其脆弱性显而易见。为了救市,作为金融垄断资本代理人的美联储不仅采用了零利率、无限量化宽松等政策,以不计后果的方式向金融市场注入流动性来提振市场信心,甚至还选择了直接进场,使金融泡沫急剧膨胀,金融危机风险加剧。

三、国际视角下的新自由主义SSA危机

20世纪70年代滞胀危机以来,英美两国率先在国内进行了新自由主义改革,使国内SSA发生重大变化,并借助经济全球化,通过主导国际规则,控制主要国际经济政治组织,将其新自由主义政策推行到大多数资本主义国家,从而形成了以美国为主导、权责不对等的新自由主义国际SSA,包括贸易方面的世界贸易组织,金融方面的国际货币基金组织和世界银行等,由此形成的美元霸权和军事霸权一起构成了美国霸权主义的核心优势。但是美国长期奉行的霸权主义政策不得人心,受到全世界其他国家和人民的普遍反对,目前美国霸权影响下的新自由主义国际SSA已经发生了巨大改变,美国的全球霸权式微,金融扩张受阻,经济“去全球化”,率先接受新自由主义政策的拉美国家左翼纷纷上台,社会主义中国的和平崛起,使得美国面临的经济难题更加复杂且难以通过全球市场转嫁给其他国家。本文接下来将从国际贸易SSA、国际金融SSA、国际政治SSA三个方面来分析美国经济面临的全球困境。

(一)国际贸易SSA——全球供应链危机

面对着不断激化的国内社会矛盾和政治冲突,奉行新自由主义的美国政府从来都没想过进行彻底的国内变革,改变造成这些危机的新自由主义积累的社会结构,而是想着对外转移矛盾,通过渲染新兴经济体和国外移民对美国就业的威胁,来达到巩固自身统治的目的。美国政府近年来一系列以邻为壑的“逆全球化”政策行为,不仅与以中国为代表的发展中经济体关系恶化,与发达国家间的裂痕也在扩大。长期以来,美国都是世界最大的债务国,为了扭转贸易逆差,总是采取霸权主义的方式强行要求其他国家主动削减对美国的贸易顺差。当20世纪七八十年代日本经济迅速发展,对美贸易顺差不断扩大,成为美国最大的债权国时,美国便强迫日本签订“广场协议”,要求日元对美元升值。而当美国将中国作为主要对手之后,又挑起了针对中国的贸易摩擦,其霸权主义和强权政治的行径再次暴露无遗。面对美国使用各种解数对中国提出的各种无理条件,中国坚持不卑不亢地与其斗争。实际结果证明,贸易战没有赢家,美国对中国商品加征高关税、阻碍中国商品进入美国市场所带来的重要恶果就是国内商品供应链出现问题,成为通货膨胀率居高不下的一大源头。

(二)国际金融SSA——金融全球化扩张受阻

20世纪70年代末,以格拉斯伯格(Davita S.Glassberg)为首的一批美国左翼经济学家首先提出了“金融霸权”的概念。(27)柳永明:《论金融霸权》,《经济学家》1999年第5期。所谓金融霸权,是指以大银行家和大机构投资者为核心的金融寡头及其政治代表,通过控制经济活动施以重大影响并以此牟取暴利或实现其他政治、经济目的的一种社会关系。美国国内严重的金融化,使得无论出现何种类型的危机,美国政府所做的第一件事都是“救市”,以维护金融资本的利益。这也反映出美国经济长期脱实向虚所引起的弊端,政府已经不再是市场经济的“守夜人”,而是股市的“守护者”。一旦经济发生“黑天鹅”或者“灰犀牛”事件,美国政府所能做的就是机械地进行量化宽松,向金融市场撒钱,长期的货币超发使金融泡沫不断膨胀,超发货币也只是寄希望于通过美元霸权让全世界人民为其买单。因此,当前世界经济呈现出一种经济“去全球化”和金融“加速全球化”的新格局,全球新自由主义已经演变为资本尤其是金融资本的自由主义。程恩富等认为,20世纪八九十年代以后金融垄断资本在全球金融市场纵横驰骋是一种新帝国主义的表现,与之相伴随的是货币战、贸易战、资源战、信息战等接连不断,金融寡头及其代理人罔顾国际贸易和国际投资规则,持续恣意掠夺全球资源和财富,无所不用其极。(28)程恩富、鲁保林、俞使超:《论新帝国主义的五大特征和特性——以列宁的帝国主义理论为基础》,《马克思主义研究》2019年第5期。1997年亚洲金融危机的爆发就是金融资本为追求投机利润而扰乱全球经济市场的突出案例。美国挑起中美贸易摩擦也有借此迫使中国全面放开资本市场管制,掠夺中国财富的深层次目的。一次又一次利用金融霸权在全世界“薅羊毛”的行为也让美国的信用遭到透支,各国加快建立替代性全球金融支付体系的意愿进一步提升,“去美元化”进程正在加速。(29)连俊:《“去美元化”触碰美国心病》,《经济日报》2022年4月5日。

(三)国际政治SSA——美国全球霸权难以维系

虽然美国的经济实力和军事实力短期依旧难以撼动,但其在国际政治层面的领导力却在不断下降。特朗普政府时期的对外政策就表现出强烈的“孤立主义”特征,维护自由主义国际秩序的意愿渐趋消极,而新冠疫情更是撕下了美国的最后一块遮羞布,其全球领导能力之差暴露无遗。政治领导力日益弱化,进而导致其霸权地位面临衰落,主要表现为以下几个方面:

一是美国全球公信力下降。美国国内的收入不平等、种族矛盾问题日益突出,而作为资本家利益代表的资产阶级政府又不可能寻求彻底的社会变革来从根本上改变这一现状,其一贯做法便是转移视线。比如,特朗普上台之后便开始制造国际矛盾,不断退出美国加入的国际组织和美国签署的国际条约,对其他国家出口美国产品加征惩罚性关税,高举民粹主义和贸易保护主义的旗帜,以掩盖国内矛盾。在日益引起人类关注的环境问题上,特朗普政府却选择了退出《巴黎气候协定》,这让美国的公信力跌至冰点。疫情爆发以来,全球范围内的疫苗推广也充满了不平等。根据世界卫生组织和世界银行的数据,高收入国家——例如美国和欧盟成员国——获得的疫苗剂量远远超过其应得的份额。尽管仅占全球人口的16%,到2022年1月中旬,高收入国家每100人接种的疫苗剂量几乎是低收入国家的13倍。(30)Inequality Org,“Covid-19 and Inequality”,April 24,2022,https://inequality.org/facts/inequality-and-covid-19/.这种不平等无疑再次让全世界进一步认清了美国所谓的“全球领导能力”和资产阶级所宣扬的自由、平等的实质。

二是美国军事霸权开始收缩。美国的全球霸权是依靠其军事霸权来维持的,而这也让美国付出了大量的军费开支,造成巨大的国力消耗。2021年9月公布的两份报告中,经济学家和社会科学家分析了阿富汗和伊拉克战争,以及规模小得多的叙利亚和也门战争的成本,其结论是最终成本超过8万亿美元。(31)Neta C. Crawford,“The US Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars”, September 1,2021, https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/economic/economy/macroeconomic.尽管为了不让民众感受到税负负担,美国的军费开支主要来源于借款,但这也增加了政府的财政负债。而对于每一次战争,美国的盟国们同样要分担军费开支,甚至美国在海外的军事基地也需要其盟国“交保护费”,导致其同盟圈子越来越不团结。1975年,美国深陷“滞胀”困境时从越南撤军;如今,美国已从阿富汗撤军,从伊拉克撤军也呼之欲出,可见其军事霸权已是强弩之末。

三是拉美地区左翼领导人纷纷上台,新自由主义在全球受到冲击。在英美推行新自由主义之后,拉美的自由化改革紧随其后。从20世纪80年代后期至90年代初期,拉美国家逐渐由一般性经济调整向新自由主义倡导的结构性改革转变,彻底放弃了长期以来实行的进口替代工业化战略。新自由主义政策虽然在一定时期内促进了一些拉美国家经济的快速发展,但也导致了严重的贫富分化,社会矛盾尖锐。以1998年查韦斯当选委内瑞拉总统为标志,拉美进入“左翼时代”。然而,2015年起,拉美地区又开始刮起“右转”风。但仅仅几年过去,拉美国家就迅速转入了“左翼周期”,2020年以来玻利维亚、秘鲁、洪都拉斯以及智利的左翼候选人纷纷在大选中获胜。如果加上不被欧美部分国家承认的尼加拉瓜连任总统奥尔特加,以及在巴西声势复振的前总统卢拉,显然拉美国家的政治风向是在普遍左转,反对新自由主义则是他们共同的特点。

四是中国的国际影响力日益增强。相对于美式民主的虚伪面孔,中国提出的人类命运共同体思想是一个真正符合世界各国人民共同利益的理念倡议。在发展方式上,“北京共识”明显体现出比新自由主义“华盛顿共识”更强的科学性和正义性。中国也在积极为构建新的国际政治经济秩序而努力,发起建设“一带一路”、亚洲基础设施投资银行等重大倡议,这都对新自由主义的国际SSA造成了冲击。疫情爆发以来,触发了人类命运共同体意识的全面醒悟(32)郝玉萍、谢元态:《人类命运共同体理念在国际比较中凸显的理论价值——兼论全球新冠疫情冲击下的人类醒悟》,《海派经济学》2021年第1期。,以人民为中心的中国特色社会主义制度充分发挥了相较于以资本为中心的资本主义制度的优越性,充分保障了人民群众的生命和健康安全,也为世界贡献了中国方案和中国智慧,向全世界展现了中国的大国能力和国际担当。

四、新自由主义SSA危机下的经济“滞胀”风险

如前所述,新自由主义积累的社会结构下的美国面临着国内贫富差距扩大与金融泡沫膨胀的困境,在国际上则面临着军事霸权收缩和美元霸权衰弱,以及中国等新兴发展中国家挑战等问题。这使得美国在疫情爆发之后应对能力有限,只能采取货币超发的方式应对危机,而这种应对方式导致美国经济随后出现剧烈的通货膨胀,并且正在失控,加之国内经济增长潜力有限,国际实力相对下降,使得美国目前的通货膨胀很有可能进一步演变为经济“滞胀”。

由于经济“脱实向虚”,遇到外部冲击之后政府只能不断采取扩张央行资产负债表的方式刺激市场。疫情爆发后,为了刺激经济,拯救失业,美国再次采取了“大水漫灌政策”。根据美国前财政部长萨默斯的观点,美联储当前的经济刺激规模大约是2008年经济危机之后的刺激规模的5-10倍。(33)美国前财长萨默斯:《全球经济或将迎来日本式停滞》,2021年11月12日,https://www.sohu.com/a/500780606_115479.失业率虽然下降了,但危机却远未平息,并以通货膨胀的形式表现了出来。美国劳工统计局发布的数据显示,截至2021年11月,美国消费者价格指数在过去12个月上涨了6.8%,是1982年6月以来的最大涨幅。可以看到,前一年失业率创造了历史新高,后一年通货膨胀率又创造了几十年以来的新高,实际上美国政府所做的不过是利用菲利普斯曲线的基本原理在进行失业和通货膨胀之间的短期取舍罢了。如图2所示,可以明显看出疫情爆发以后美国宏观经济政策影响下失业率和通货膨胀率之间的负相关关系。然而这种负相关关系只在短期才存在,长期垂直的菲利普斯曲线表明二者之间并无相关关系,量化宽松的货币政策短期内能够刺激经济,降低失业率,但当市场对此形成新的预期之后,这种刺激便不再起效,经济增速又会再次放缓,失业率也会逐渐升高,而通货膨胀率已永久性提高了,整个社会经济便因此陷入“滞胀”的泥淖。

图2 2016年以来美国失业率和通货膨胀率变动资料来源:美国经济统计局。

现实情况表明,美国经济确实在走向长期菲利普斯曲线的结果。几乎可以达成一致共识的是,美国目前经济的最大问题在于“胀”,失业率仍保持在一个相对低的水平,也就是美国在通胀和失业之间还在选择后者。但是在通胀的高涨之下,工资增长被蚕食掉了,实际工资低增长甚至负增长终将给劳动力市场埋下隐患。而在通货膨胀已经到了不得不治的情况下,一旦美国选择紧缩经济,国内的贫富分化对经济的影响便会凸显。首先,美国目前的消费是靠货币超发维持的,当货币政策紧缩时,中产群体萎缩、底层群体巨大的现状将会抑制消费增长,导致总需求不足,从而加速经济短期下滑。其次,收入和财富不平等造成的教育、培训、营养、医疗等机会不平等,削弱了劳动者的质量,造成经济长期增长的动力严重不足。

过去,美国还可以选择依靠美元霸权让全世界为其通货膨胀买单,而今,美元霸权不断受到挑战,随着越来越多的国家认识到美元霸权的危害并着手“去美元化”的进程,美国操弄全球经济的效果将越来越有限。加之美国自身相对实力也在衰退,世界各国更不愿意再受美国所主导的世界秩序所影响。在国际层面,美国经济面临着两大突出矛盾:一是通货膨胀转嫁与美国全球霸权衰退之间的矛盾;二是维持全球霸权地位与国际供应链危机之间的矛盾。这些矛盾都是不可调和或难以调和的尖锐矛盾,通货膨胀转嫁必须借助霸权尤其是美元霸权来实现,而这意味着美国更加难以在贸易战问题上向中国主动妥协,因为华盛顿对北京挑起的贸易争端本身就是为了维持其摇摇欲坠的世界霸权(34)龙治铭、冯志轩、李帮喜、Rémy Herrera:《中美贸易摩擦:真正的“盗贼”终于摘下面具?》,《政治经济学季刊》2021年第1期。,但坚持贸易战又会进一步加剧全球供应链危机,从而加大美国国内的通货膨胀压力,如此一来,美国的“滞胀”危机将更加难以避免。

如今,几大信号更加预示了“滞胀”危机的到来:一是国债收益率倒挂。正常情况下国债市场是长期收益率高于短期收益率,一旦长期收益率低于短期收益率,曲线出现倒挂,就将成为一种强烈的衰退信号。历史资料表明,在过去半个世纪里,美国经济每次衰退之前,收益率曲线都出现了倒挂。今年3月29日,美国2年期国债收益率一度超过10年期收益率,且美国多个长短期国债收益率近日都出现倒挂,凸显市场对美国经济可能出现硬着陆甚至经济衰退的担忧。(35)秦天弘:《国债收益率曲线倒挂加大美国经济衰退担忧》,《经济参考报》2022年3月31日。二是由俄乌战争导致的国际能源危机。美国20世纪70年代滞胀发生的直接原因就是中东“石油”危机所造成的剧烈通胀,而此刻俄乌战争依然焦灼,造成原油、小麦等大宗商品价格飙升,受此影响,美国的通货膨胀率持续高涨,3月份美国同比通胀率从7.9%升至8.5%,创40年新高。(36)光明网:《美媒:美国3月通胀率跃升至8.5% 创40年新高》,2022年4月13日,https://m.gmw.cn/2022-04/13/content_1302897274.htm.

五、经济“滞胀”与新自由主义SSA未来走向

“正是因为老的正在死去,新的不能诞生,在这一过渡期,各种各样的病态现象都会发生”(37)Gramsci Antonio, Prison notebook, Columbia University Press, 1996, pp.32-33.。美国当前的经济“滞胀”风险与政治和社会危机是其过去几十年来在新自由主义SSA影响下,长期累积的各种矛盾在新冠疫情催化下出现的“聚变式”爆发,这很可能意味着新自由主义SSA的彻底终结和一种新SSA的开始建构。

美国经济目前所面临的情景并不陌生。战后黄金年代时期,美国信奉凯恩斯主义政策主张,加强政府对经济活动的干预,长期采用扩张性财政政策维持经济繁荣。但到20世纪70年代,短期的菲利普斯曲线不再奏效,美国经济开始出现“滞胀”并持续了十余年。如今,美国又是长期采用了扩张性货币政策维持这种金融化经济的表面繁荣,目前经济增速下滑、通货膨胀率居高不下的问题表明历史很有可能再次上演。而且这次面临的危机不只是经济危机,更是政治和社会多重危机。新自由主义政策刚开始推行时,劳资关系还处于战后以来相对和谐的时期,资产阶级政府也没有面临如此之大的信任危机,因而新自由主义的论调还能“忽悠”民众争取民意支持。现在民众对于精英政治已是极端厌恶,劳资对立、种族矛盾等社会问题都亟待解决,经济上的两难选择和政治、社会的危机叠加使得新自由主义SSA更加难以为继。

美国政府在国内面临着通货膨胀与经济增长放缓的艰难局面,国际上也面临着霸权主义式微和社会主义中国的巨大挑战,这种内外交困的局面使得美国很难再通过时间延迟和空间转移的方式来延缓危机的发生。尽管美国的科技创新能力依旧毋庸置疑,但再次出现像20世纪90年代那样新的技术变革的可能性微乎其微,通过技术修复的方式来阻止经济衰退的趋势已不再现实。

新自由主义倡导的自由化、私有化、金融化等政策选择难以调和经济增长、物价稳定和社会和谐之间的矛盾,这种“不可能三角”使得新自由主义国内SSA本身不具有稳定性。国际上,新自由主义加剧了国与国之间的矛盾,遭到国际社会越来越广泛的质疑。随着国际生产力和生产关系格局的演变,新自由主义国际SSA变得更加难以维持,美国与盟国之间不再团结,拉美国家左翼纷纷上台,社会主义中国日益强大,表明新自由主义的国际SSA正在局部瓦解。新自由主义危机蔓延使得美国民众选择了特朗普,英国工党选择了科尔宾,以英美为代表的典型的盎格鲁——撒克逊自由主义模式不断表现出自我否定的趋势;疫情之下,美国经济再度陷入困局,表明无论哪个政党上台,无论哪种主义占上风,资本主义制度的基本矛盾不可调和,新自由主义SSA难以为继。当一个SSA向另一个SSA过渡时,必然会经历一段政策上的不连续时期,会导致经济上出现调整与适应期,因此,这种潜在的“滞胀”危机将不可能是短期现象。特朗普政府的失败表明,新自由主义SSA被取代的方向并不是保守的重商主义,极端的右翼民粹主义也不可能成为社会的主流。未来新的SSA会如何构建还不得而知,但可以肯定的是,这是对资本主义制度本身的一次重大挑战。无论是美国国内SSA还是美国主导的新自由主义国际SSA,其变化的趋势将是社会主义的因素不断增加,在未来新的国际SSA的形成过程中,社会主义中国无疑将发挥举足轻重的作用。