基于核心素养的物理单元复习学习活动设计对策探究

——以初中物理“力与运动”单元为例

郑伟平

物理学科核心素养是学生在接受物理教育过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力,是学生通过物理学习内化的带有物理学科特性的品质,是学生科学素养的关键成分。

物理学科中的单元活动设计基于课标要求和学生需求,依托真实的物理情境,指向学生的学科核心素养发展。初中物理学科单元学习活动设计以任务驱动和问题解决为立足点,促使学生动手实践。通过单元学习活动,学生经历提出物理问题、解释物理现象、建构物理模型的科学实践过程,体会物理知识间的内在逻辑,学会应用科学方法进行科学探究和解决物理实际问题。通过整合物理概念和规律,全面提升学生的物理观念、科学思维、科学探究以及科学态度与责任等核心素养。

一、 设计单元学习活动框架

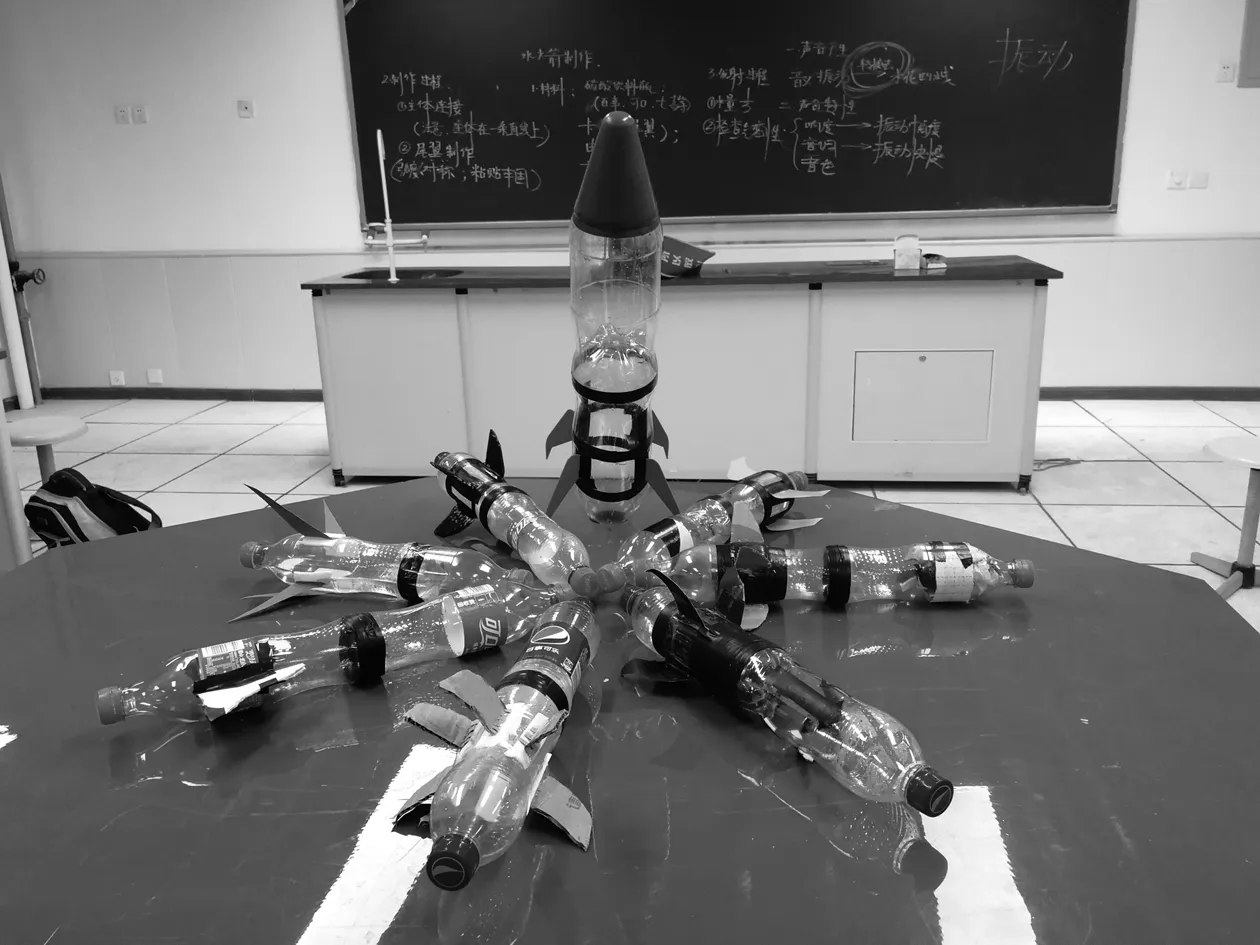

根据单元教学目标,整体设计单元大任务和单元学生活动,以制作水火箭流程为载体,串联“力与运动”的学习内容,整合“力与运动”相关概念和规律,应用必备知识和关键能力提升水火箭的发射高度。

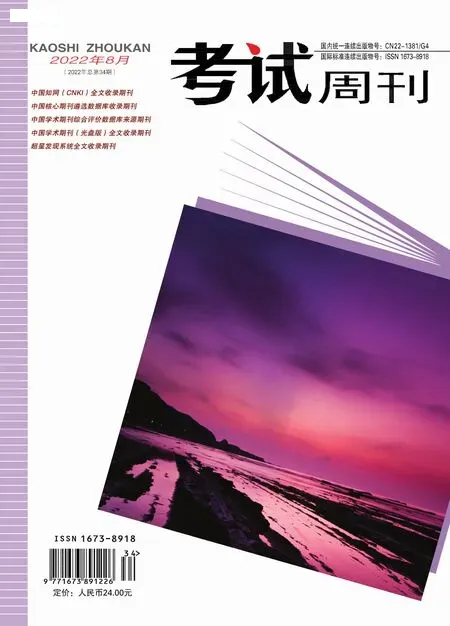

(一)单元知识结构图

(二)单元目标

本单元的主要学习活动是制作水火箭,通过经历四次重要的制作过程,逐步体会模型、理想实验、推理、等效替代、控制变量等科学方法。通过小组合作,大组交流制作过程的困惑和技巧,共同提升水火箭的升空效果,感悟团队交流协作的重要性。

1. 理解力的初步概念

经历水火箭的力学现象归纳出力的基本概念过程并理解力的概念;通过水火箭的发射感受力作用的相互性;通过水火箭的橡皮塞、运动轨迹变化认识力的作用效果;能用力的示意图描述水火箭受力情况。

2. 理解重力、弹力和摩擦力

通过水火箭和发射水火箭知道重力、弹力和摩擦力;经历水火箭发射嘴的制作,学会产生弹力的条件;通过发射水火箭知道重力的施力物体和方向;通过发射架的制作,探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度和接触面之间压力大小关系;通过水火箭发射升空高度测试实验,知道改变空气阻力大小的方法。

3. 理解牛顿第一定律和惯性

学会应用牛顿运动第一定律表述物理问题,用分析和论证方法推理在地球与太空发射水火箭区别;认识伽利略的理想实验,了解理想实验的实质;通过水火箭的发射认识惯性,能够将惯性知识应用到提升发射高度的实践中。

4. 理解力与运动的关系

经历水火箭升空和下降过程的分析,获知同一直线上力的合成情况;对水火箭的平衡状态分析,认识平衡力的概念;让学生讨论与交流感受在平衡状态和非平衡状态的运动情况。

(三)单元任务

1. 大任务

制作水火箭,研究水火箭为何能够飞上天?

水火箭又称气压式喷水火箭、水气推进火箭,是利用废弃的碳酸饮料瓶制作成动力舱、箭体、箭头、尾翼的火箭。瓶内注入一部分水,在瓶口塞上一个装有自行车内胎气门嘴芯橡皮塞,利用高压打气筒充入空气到达一定压力后橡皮塞爆发,瓶内水和气迅速喷出,在力的反作用下发射升空,推动箭体冲向空中。

2. 子任务

学习活动1:比一比,谁发射瓶气密性更好?

学习活动2:比一比,谁的箭体做得更美?

学习活动3:比一比,谁制作水火箭发射架更稳定?

学习活动4:比一比,谁的水火箭发射得更高?

二、 设计单元学习活动问题链

单元学习活动一定要围绕重、难点知识的教学进行设计,具体活动目标需对接单元教学目标,并在具体活动中体现知识可视化。创设活动情景应该有利于激发兴趣、引发思考、提出问题、思维碰撞、形成任务、科学探究、形成观念。

(一)学习活动1:比一比,谁发射瓶气密性更好?

1. 活动目标

经历检测水火箭的气密性活动,知道力的作用是相互的、力的三要素和力的作用效果;应用力学观念说出检测发射瓶气密性的逻辑思维过程;体验控制变量和转化法的科学研究方法;养成乐于观察、实践、改进的科学态度和实事求是、敢于发表个人见解的科学精神。

2. 活动资源

打气筒、碳酸饮料瓶、橡皮塞、气门芯、电钻、凡士林、皮尺等。

3. 活动情境

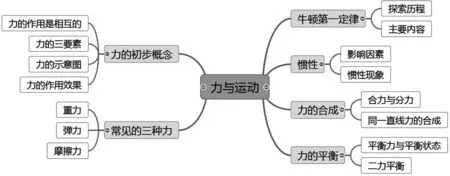

活动一:制作发射嘴,观察发射嘴材料(如图1)和构造。

问题1:为何选用橡皮塞作为发射嘴?

学生体验:利用电钻在橡皮塞6mm左右钻孔(如图2),将气门芯塞入橡皮塞制作发射嘴。由此感受力的三要素和力可以改变物体的形状。

活动二:发射饮料瓶,观察饮料瓶的运动轨迹。

问题2:为何饮料瓶能够飞出?

学生体验:利用打气筒给饮料瓶充气,观察饮料瓶的飞行轨迹。由此感受力的作用是相互的和力可以改变物体运动状态(如图3)。

图1

图2

图3

活动三:比较饮料瓶的飞行距离,交流讨论飞行距离与气密性关系。

问题3:怎么比较发射瓶的气密性?飞行距离还跟什么因素有关?如何控制其他因素只探究与气密性有关?

学生体验:利用皮尺测量饮料瓶的飞行距离,进而猜想飞行距离与什么有关?由此经历转换、控制变量等科学方法,激发探究欲,形成了应用所学的物理知识解决实际问题的能力。同时,经历质疑—建构—探究—重构的科学思维,认识到交流与合作的重要性,有主动与他人合作的精神。

活动四:水平发射饮料瓶,分析饮料瓶在地面上滑行情况。

学生体验:将饮料瓶在地面滑行过程建构成物理模型。由此感受滑行过程中力的示意图。

4. 活动评估

学生是否能够应用力的初步概念来说出比较发射瓶气密性活动的物理问题?学生能否应用力的示意图来表示饮料瓶在滑行过程的受力情况?学生是否熟练掌握控制变量法、转换法等科学方法?

(二)学习活动2:比一比,谁的箭体做得更美?

1. 活动目标

通过比较箭体制作美感的方式,学会感受物理视角下的美感;通过水火箭的箭体分析,加深对重力、弹力和摩擦力的理解。

2. 活动资源

两个同型号饮料瓶、电工胶、泡沫胶、硬纸板、塑料PVC板等。

3. 活动情境

活动:制作水火箭箭体。

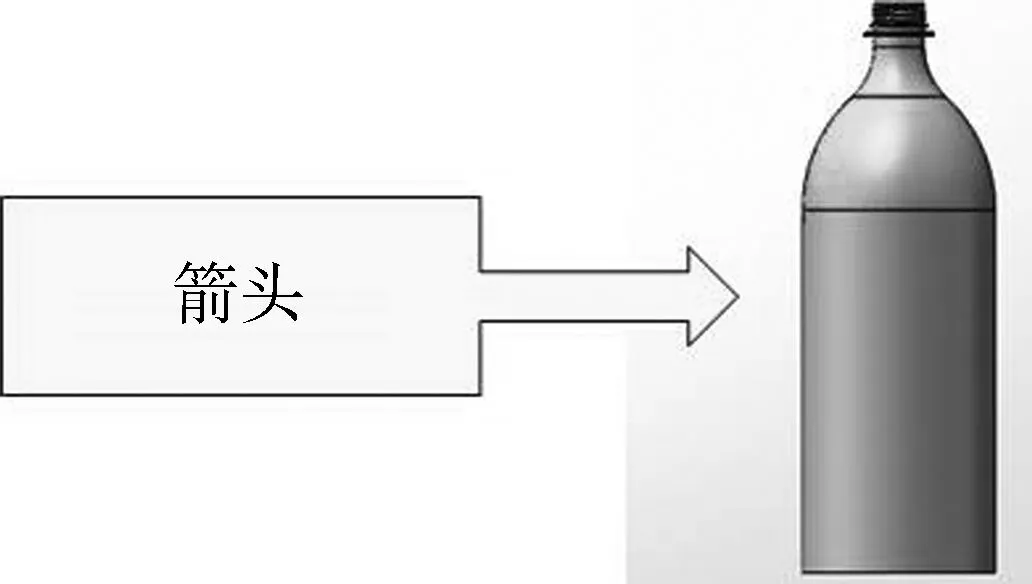

问题1:箭头瓶底从哪里裁剪才能顺利套进充气瓶?箭体充气充水瓶子是哪部分?

学生体验:裁剪商标下边沿0.5~1cm处,裁剪后瓶身比较锋利,小心划伤(如图4)。由此感受科学实践的安全性以及探究过程的科学性。将箭头瓶子作为充气瓶,观察打气后瓶子情况(如图5)。由此感受弹性形变、弹力产生条件以及大气压力。

图4

图5

图6

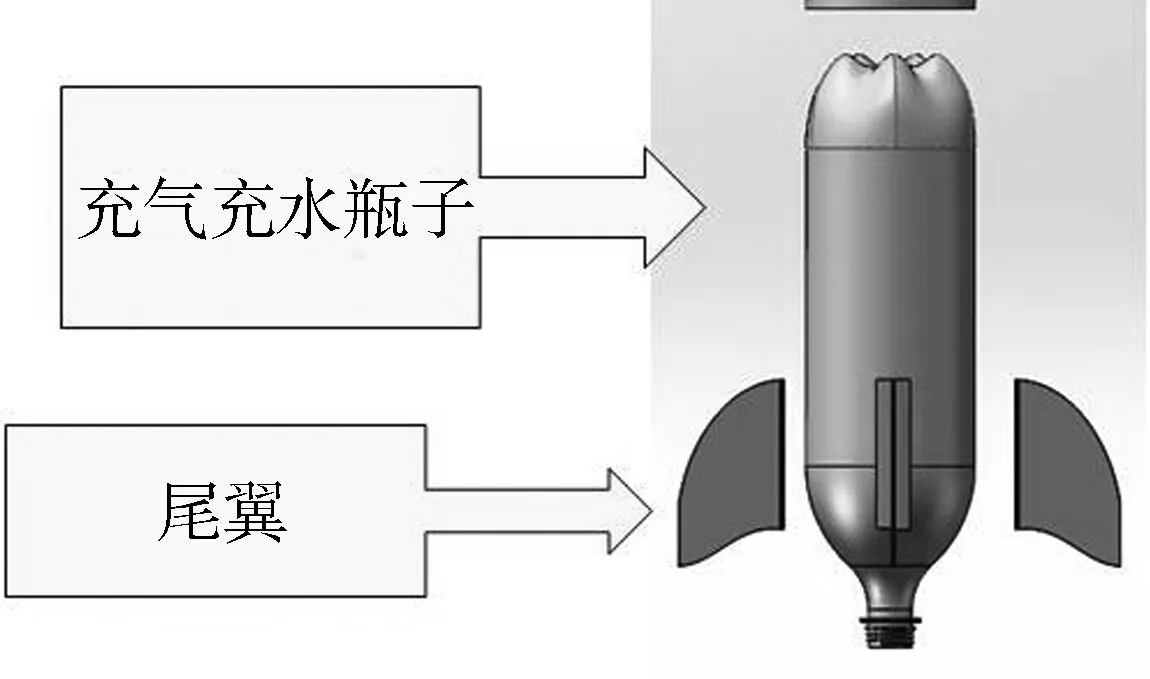

问题2:尾翼的粘贴是否均匀?尾翼材料如何选择?尾翼的粘贴是否牢固?

学生体验:尾翼均匀对称分布(如图8),有利于箭体直线飞行;选用硬度较高且不易变形材料,不宜选择纸张、泡沫等材质;双面胶先在瓶身固定尾翼,电工胶进行多层加固。由此感受物理视角下对称美,知道重力大小和重心位置影响因素。

图7

图8

问题3:为何保证箭体是直线?如何保证?火箭头做成什么形状有利于减小阻力?

学生体验:将箭体竖直放置在桌面,观察箭体状态(如图6)。由此感受重力的三要素,分析箭体受力情况,得出箭体平衡状态的受力情况(重力和支持力)。将火箭头做成圆锥形,旋转飞行有利于减小阻力。由此感受空气阻力及减少空气阻力的方法。

4. 活动评估

学生是否能够应用重力、弹力、摩擦力的相关知识制作更有美感的箭体?学生是否能够应用重心与稳定判断箭体是否直线型?学生是否考虑减小箭体重力和空气阻力提高箭体性能?学生能否解释箭体的物理对称美?

(三)学习活动3:比一比,谁制作水火箭发射架更稳定?

1. 活动目标

经历发射架的制作活动,知道惯性,学会应用惯性解释水火箭的升空问题;通过箭体在发射架的滑行实践,理解摩擦力,学会通过改变摩擦力提升发射性能。

2. 活动资源

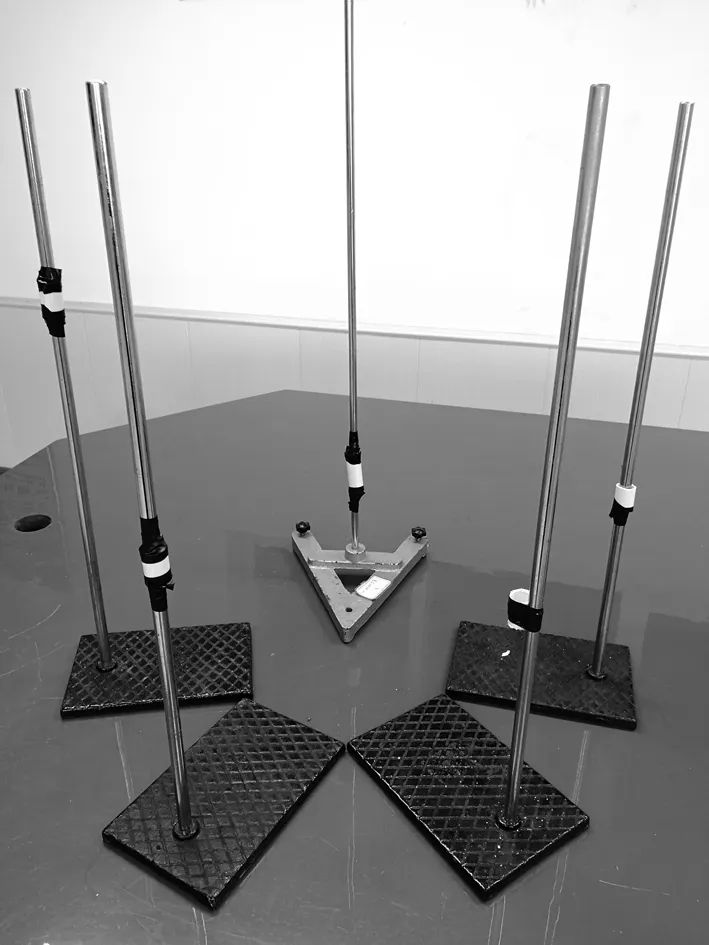

铁架台、电工胶、PVC管、锯子、小刀等。

3. 活动情境

活动:制作水火箭发射架。

问题1:为何选用铁架台作为发射底座?

学生体验:对比塑料底座与铁架底座发射水火箭的区别。由此感受惯性大小与质量有关。

问题2:如何控制箭体在发射台的滑行距离?如何减小箭体摩擦力?

学生体验:利用10mm口径的PV管在铁架台(图9)滑行,控制箭体的直线滑行。由此感受直线运动的条件,学会选择套管的口径与材料,感受减少摩擦力的方法(图10)。

图9

图10

4. 活动评估

学生是否能够应用惯性解释发射架底座的物理问题?学生是否熟练操作改变滑动摩擦力提升发射性能?学生能否应用摩擦力知识改造发射架的滑行轨道?

(四)学习活动4:比一比,谁的水火箭发射得更高?

1. 活动目标

经历水火箭的发射活动,知道平衡状态和非平衡状态,认识非平衡状态运动情况;通过交流讨论在地球、太空发射水火箭区别,理解理想实验的实质,学会表述牛顿第一定律;养成乐于观察、实践、改进的科学态度和实事求是、敢于发表个人见解的科学精神。

2. 活动资源

发射架、火箭箭体、打气筒、水桶等。

3. 活动情境

活动一:发射水火箭,观察水火箭运动轨迹。

问题1:水火箭上升过程运动情况?受力情况?

学生体验:发射水火箭,拍摄水火箭运动轨迹。由此感受直线运动和曲线运动区别(图11、图12、图13)。上升阶段分为两个过程:加速上升和减速上升,合力方向与速度方向同向做加速上升,合力方向与速度方向反向做减速上升。

图11

图12

图13

问题2:如何提升水火箭的上升高度?

学生体验:调整充气瓶的气压、水量,观察水火箭发射高度。由此感受控制变量法在科学探究中的应用,并学会解决实验中的物理问题。

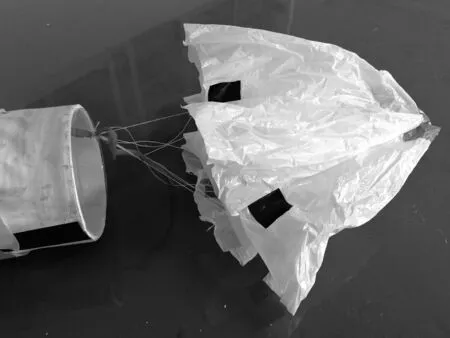

问题3:水火箭下降过程运动情况?受力情况?如何通过减速来降低安全风险?

学生体验:安装降落伞,观察水火箭下落轨迹。下降过程,合力方向与速度方向同向做加速下降(图14)。通过设计降落伞(图15),水火箭下落受到的空气阻力增大,当受到合力为零时,匀速下降(图16)。

图14

图15

图16

问题4:分析水火箭上升和下降情况。

学生体验:将水火箭在空中运动过程建构成物理模型。由此感受同一直线上二力合成,并感知力与运动的关系。观察和归纳平衡状态和非平衡状态的运动情况,推导不同状态的受力特点。

活动二:交流讨论水火箭在地球与太空发射区别。

问题5:水火箭在太空发射能否成功?如果可以,在太空中做什么运动?在太空中发射会遇到什么困难?怎么解决这些困难?

学生体验:学生分析太空与地球的环境区别,并提出自己对太空发射水火箭的见解。由此学生感受理想实验的实质,并学会应用牛顿第一定律表述水火箭在太空中的运动情况。

4. 活动评估

学生是否能够通过对水火箭的受力分析和运动分析归纳出力与运动的关系?学生是否能够应用牛顿第一定律和惯性解释水火箭在外太空的发射问题?学生能否判断平衡状态与非平衡状态运动的区别?

三、 结语

总之,在设计单元学习活动时要理清整个单元的知识体系,明确本单元的核心概念、核心规律,创设与单元目标一致的真实问题情境。基于真实问题情境的单元学习活动才有助于学生形成物理建模等科学思维,有利于培养学生解决实际问题的能力。在单元学习活动的进程中,学生能够习得物理概念、物理规律等知识,形成物理观念,经历科学探究过程,掌握科学方法,提升科学思维,体验用科学方法解决问题的过程及其中蕴含的科学态度与精神。