赵城:1835年的血光和酷刑

◇ 卫洪平

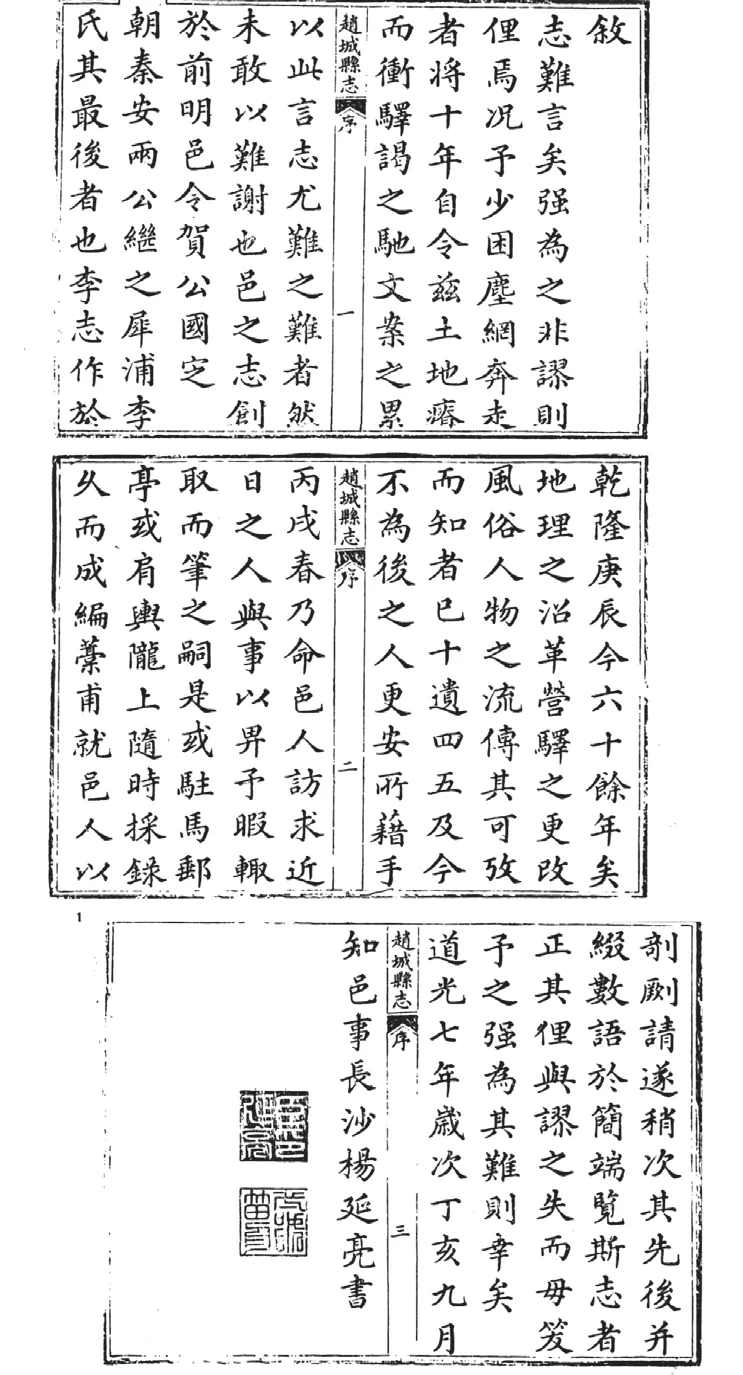

杨延亮纂著的《赵城县志》序

我上初中时,有一次历史老师即兴讲起清代道光年间本县(赵城)一个大事件——震动朝野的“曹顺起义”,印象最深的是一段歌谣,开头两句:“耿峪耿壁好大胆,豆腐刀子造了反。”

说来惭愧,我业余喜欢看点乡邦文献,可是几十年过去,对本县历史上这个大事件的来龙去脉却不大了解,也没想过要去弄明白。当然,我对先前那种一味歌颂“曹顺起义”的做法早就产生质疑,认为“起义者”不问青红皂白,把一个有作为的知县及其全家老少一个不剩统统杀掉实在野蛮。产生质疑的直接原因是,我的书柜里有一部清道光版《赵城县志》,常会取出来翻一翻,而被“起义者”杀掉的,正是县志纂著者、湖南长沙人杨延亮。

杨延亮18岁考取湖南乡试解元,20岁中进士,分发山西。清道光元年(1821年)补授赵城知县,时年26岁,一干就是15年,赵城应该是他的第二故乡了。我从清道光七年(1827年)纂成的《赵城县志》里,大略知道一点他的治绩:

修缮常平仓。常平仓是古代为调节粮价、储粮备荒而在各地设置的官仓,这一制度设计一方面对防止谷贱伤农、谷贵伤民以及赈济灾民有积极作用;另一方面官府还可以将常平仓的粮食出借给农民作为种子或口粮,以供不时之需。赵城的常平仓在县署南面,年久失修。杨延亮到任后,将九座仓房修缮一新,每个仓口都挂着一块正方形的匾额,一匾一字,连起来便是:“时和岁稔人寿年丰登”。按他的记载,每年给孤苦贫寒百姓发放救济粮,都“在仓动支,按月报销”。

破除馈赠陋习。赵城本地的西瓜成熟较晚,农历五六月间市面销售的西瓜都是从南边运来的。按旧例,每到这季节,前几任县令都要“责民供献”,馈送州府官员,“民不胜扰”。杨延亮到任后即“罢除之”。

杨延亮纂著的道光版《赵城县志》

化民成俗。杨延亮有两则简短的政务日记,各记载了一件趣事。一是县城南15里上纪落村,传说为汉将军纪信故里,是官道穿行之地。此处有个青石坡,“上下百余步,峭若壁”,往来车辇都须雇用村中马匹,才能牵挽上坡,马户以此谋利。马户之间抢夺生意,“时时构讼”,影响交通;遇到下雨天,又“恣意索值”,过往行旅挨了宰,背后骂这地方的人太黑。杨延亮便与村老相商,将马户编号,依次受雇,不分晴雨,每匹马受雇一次挣20文,恣意索取者受处罚。这个规定镌刻在路边一块大石头上,人们一望可知,按约行事,从此马户客户两便,官道也畅通了。再一件是旧俗男女婚约没有庚帖,一些不讲信义的人家随意悔婚,诉讼不断。杨延亮断过几起悔婚案之后,定下新规矩:换庚帖。将庚帖分为红柬、绿柬,男家用红柬,女家用绿柬,定亲后互换庚帖,以资凭信。我小时候经见过换庚帖的乡俗,却不知与这位杨知县敦化有关。

振兴文教。清乾隆年间赵城南关、北关各有一处义学,北关义学完好,南关义学年久荒废。杨延亮到任后,即在南关城隍庙复设了一所义学。在他看来:“富者读书易耳,贫者欲教其子弟,先苦于延师之难。尝有天资聪悟,终其身未能入塾者,此义学之设为不可少也。”我在别的资料里看到,辛亥革命元老、著名诗人张瑞玑的祖父,是县学的廪生,深得杨延亮器重,杨氏编印的《赵城课士录》“载其文甚伙”。三晋名儒、清光绪《山西通志》副总纂张铁生(于铸)更是杨延亮一手培养起来的,据《山西献征》载,铁生“十岁作文已可观”,杨延亮初到赵城主持童子试,对铁生“特奇赏,拔擢第一,遂招入署伴诸子读,且授以诗古文词诸学。”铁生后来中举,历任绛县教谕、蒲州府教授。张之洞巡抚山西时,创设太原令德堂,延聘张铁生(同时延聘的还有杨深秀、杨笃)“住堂充襄教事”。据1924年赵城进士乔海峰撰写的《重修杨昭节公墓碑记》:“邑之秀而文者,经公裁成,多蔚为时望。……溯嘉庆一朝,吾邑文风久衰歇,至公而振兴之。洎至清末近百年,而历任山西学使者,尤称赵城文风为岭南诸县冠,盖公之流泽长也。”杨延亮谥昭节,岭南即韩信岭以南。清末民初,山西还流行一种说法:“南赵北崞,文化人多”。

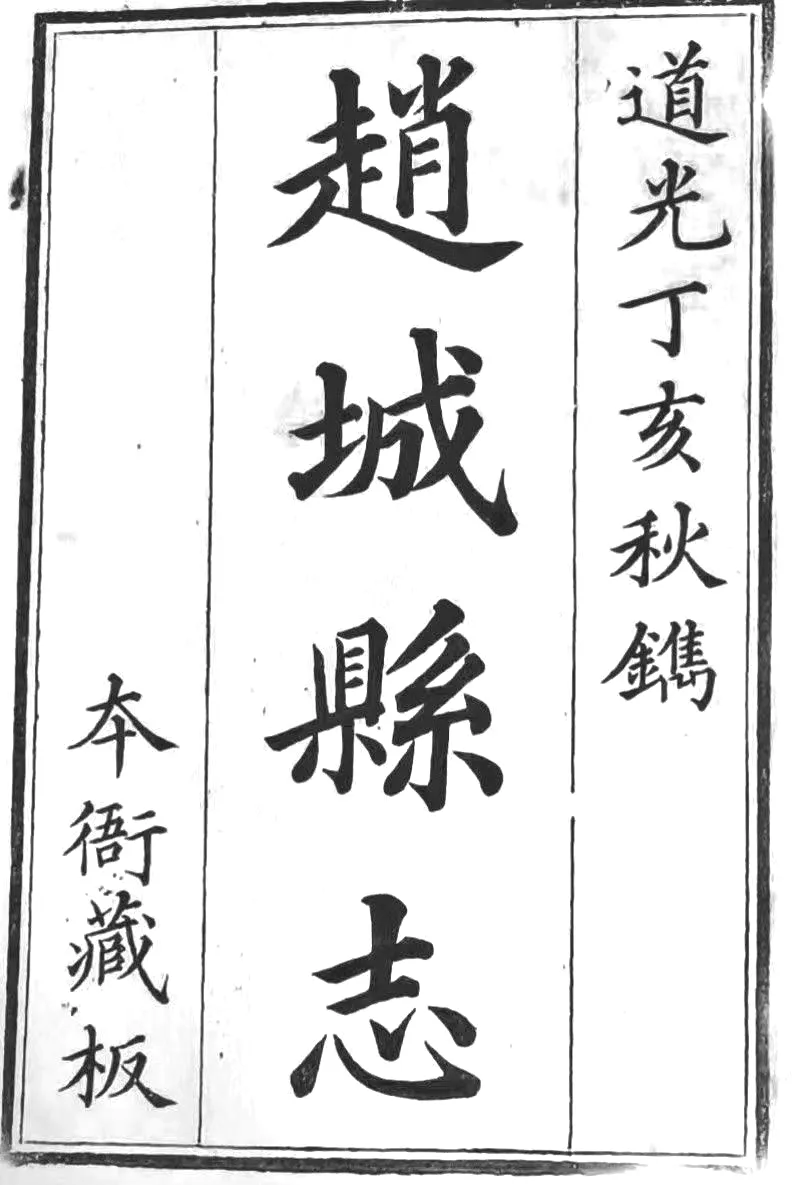

纂著《赵城县志》。这部县志上承清乾隆二十五年(1760年)旧志,下迄清道光七年(1827年),再往后,一直到1954年赵城县建制被取消,与洪洞合并,120多年间赵城再无新志。从丙戌(1826年)春组织采访,到丁亥(1827年)秋独立完编,年青的知县“或驻马邮亭,或肩舆陇上,随时采录,久而成编”。通编避冗繁,显精粹,弃迂阔,求真实。兹举一例,旧志载城西北10里的许村有“蔺相如墓”,此说相沿已久,民间还衍生出一种习俗:童子入学,佩戴墓上产的“灵棘”,可变得聪慧。杨延亮根据《史记正义》《广舆记》,申明“蔺相如墓在邯郸”,进而指出:“《史记》载相如为赵人,所谓赵者本邯郸赵,旧之误以赵城当之。墓之附会,盖由于此。”墓且不存,灵棘焉附?所谓童子佩戴相如墓“灵棘”的习俗,后来便消失了。对绅民的义行善行,杨延亮则尤为重视,他说:“予访荐绅,求所谓义行之士。”“予于善行,虽小必书,愿悭鄙者知所愧厉也。”他治县的目标是:“教之以睦婚任恤之谊,深之以诗书弦诵之文,其士抱义戴仁,其氓含哺鼓腹,洋洋乎坊里之太和哉!”他的文风朴实、尚简,县志自序仅200字,艺文卷亦不收自作诗文。年青知县的襟抱,于此可见一斑。

赵城立县千余年,有作为、有名望的宰官,可考者寥寥,我只知道三位:第一位是宋代的宗泽,他为力主抗金忧愤而死,临终前犹三呼“过河!过河!过河!”。第二位是清光绪丁戊奇荒中殉职的刘祥瀚,他的事迹在百姓口碑里。第三位便是杨延亮,却被“起义者”杀掉了。死前他已推升云南南安州知州,即将离赵,一家老少全部罹难,竟无一幸免!

今年春节前,寓真先生招饭,闲谈时点题,让我围绕“曹顺起义”给山西法治文化研究会的刊物写篇史话。我便网购了一册山西人民出版社1957年出版的《曹顺起义史料汇编》(乔志强编),不料一读之下,怦然心惊,沉重的历史气压让我感到窒息!

交了寓真先生的差事,心里却难平静下来。我仿佛被历史的铁钳挟制在200年前家乡的土地上,耳边响起早年听过的歌谣:

“耿峪耿壁好大胆,豆腐刀子造了反……”

“耿”在赵城方言里读diě。耿峪、耿壁是赵城县(今洪洞县赵城镇)城东10里相邻的两个村子,按那时行政区划,属东乡耿壁里。县志载,“东乡水地居半”,灌溉之利仅次于南乡,在知县杨延亮眼里,“其民喜操作,无悬耒而嬉者”。村东10里便是峰峦入云的霍山。20世纪80年代,考古人员在这一带发现了新石器时期的陶片,有钵、尖底瓶、罐、盆等,谓之“耿壁遗址”。

乔志强编《曹顺起义史料汇编》 山西人民出版社1957年8月出版

“豆腐刀子造了反”并非纪实,只是个形象化的说法,形容参加起事的人势甚众,因为这里的村民大都会做豆腐。武器呢,当然也不是小小的豆腐刀子,据史料记载,起事者尽出“各家刀棍农具”,“将弯的改直,圆的出尖,像是矛枪样子,连夜打造。”

何以如此仓促?

原来这年农历二月十六日,先天教教主曹顺与师父韩鉴等数十名教徒,在韩鉴家商议造反,决定“陆续敛钱打造军器”,到中秋节那天,同时在赵城、洪洞、霍州、平阳府“起事”。各村头目传告下去:“事成大有好处”“将来可以做官”。不料三月初三,在县署当差的狄思亮,神色慌张地来到耿峪,向曹顺急报:耿峪等村秘密习教之事,杨县官已经侦知,正派差役查拿。狄思亮是曹顺数月前新收的教徒。

曹顺与韩鉴等人紧急磋商。

韩鉴顾虑较多,他75岁,20年前(1816年)因加入先天教犯过案,那时他的师父直隶人傅济被正法,他本人“枷杖发落”。韩鉴心有余悸,说:“咱人少,没有兵器,难敌官兵。”

曹顺32岁,个子不高,两眼如鹰。对韩鉴说:“若被县官拿住,都没性命,不如先动手。”

59岁的杨潮法,是城北五里窑子镇驿站马号里的马夫头,见过些世面。他接过曹顺的话说:“赵城地方是往来大道,如果将官府的文报截住,各处消息不通,救兵一时不能前来,这样就可以裹挟多人,守住险要的地方抗拒。”

韩鉴不再说什么,曹顺当即决定:“明日(三月初四)夜半起事”。

苗三娃粗通文墨,奉命起草传单:“老母限期已满,吾主定于初五日子时起手,将你人马发起,如一人不到立时杀死,一家不到杀个鸡犬不留。于初四日晚间一齐入城。”

李吉星字体端正些,誊真几份,每张传单都盖上一颗铜印。曹顺派人揣着传单,分几路到各村传知。又叫韩鉴等人“搜取各家刀棍农具”,连夜改造成军器。

三月初四傍晚,“纠得徒众并逼胁村人共有二百多人”,在韩鉴家的院子里聚齐。曹顺给大家分发器械,“叫他们头上扎挽绸布做记号,红色为大,蓝的为中,其余都挽青结。”红、蓝、青三种结都叫“英雄结”。又封韩鉴胞弟韩奇(37岁)、张汶斌(39岁)为领兵元帅,李吉星、苗三娃为军师。人群里有胆子小的,害怕衙门守卫的枪炮。曹顺给大家壮胆:“我有法术,能避火器,不怕枪炮!”

接着,派杨潮法到窑子镇驿站做准备,待攻占县城后,将驿站的号马分给众人骑乘,北攻霍州,南取洪洞、平阳。派狄拉子进城往福慧庵送信,叫僧人道洪(俗姓韩,耿峪村人)预备夜里的饭食,县差狄思亮准备火把在县署接应。派韩五达等人骑马四路探听,截取文报。又让刘世孝、郝来喜立刻动身,前往平阳府城埋伏,预备里应外合。

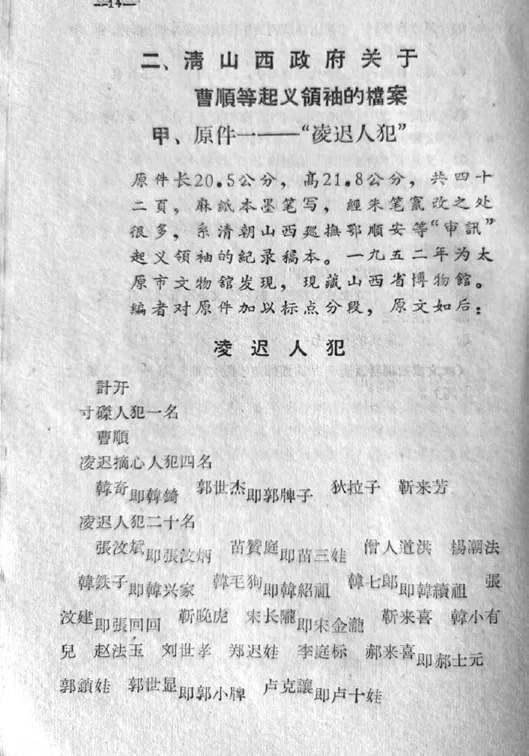

山西巡抚鄂顺安等审训曹顺等人的档案资料(山西大学历史系乔志强根据原件整理)

一切布置停当。三更过后,领兵元帅韩奇带着耿峪村六七十人,各拿刀枪棍棒,向县城进发。曹顺、韩鉴、李吉星、韩金宝等在耿峪村坐镇指挥。

曹顺何许人?他怎么成了起事的主谋?

据山西巡抚鄂顺安等清廷官员的审讯档案记载,“曹顺供:是耿峪村人,年32岁。”在这份供词里,曹顺说他平日学习阴阳,会治病,兼学拳棒,与本村素习先天教的韩鉴交好,道光二年(1822年)拜韩鉴为师,习练闭目运气,常念咒语,供奉无生老母。道光十一年(1831年),直隶人傅邦疑(其父即韩鉴的师父、20年前被清廷正法的傅济)来山西传教,韩鉴让曹顺拜傅邦疑为师。傅邦疑临走前,教徒们向他供奉了一千文盘缠,此后每年定期上供。清道光十四年(1834年)九月,韩鉴因年老把教事交给曹顺,让胞弟韩奇、儿子韩毛狗、侄子等人拜曹顺为师,又帮曹顺在周围各村网罗信徒。曹顺便成了赵城一带先天教(民间又称“烧香会”)教主。

那时曹顺父亲已经过世,母亲曹申氏75岁,妻郝氏生了一儿一女,儿子曹根兴才6岁,女儿只有6个月。曹顺在供词中说:“小的贫苦难度,因想傅邦疑远在直隶,年年收用众徒弟的银钱,小的近在本村,多传几个徒弟即可多得银钱。”早几年,因曹顺“素习阴阳兼通医道”,常到城中福慧庵,跟行医的僧人道洪闲谈,借过道洪一本《九莲经》,很是痴迷。接任教主后,为多得银钱,曹顺“捏说”自己是释迦牟尼转世,能“知人前生”,且有“挑莲”之功。所谓“挑莲”,就是用手指插入人口,向上一挑,据说可长气力兼祛疾病。曹顺托道洪借行医之便,四处哄诱煽惑,乡人“多半信服”。不久,曹顺又“捏说”入教的人大都有些来历,韩鉴是吴汉转世,韩奇是海瑞转世,张汶斌是魏延转世,李吉星是徐庶转世,苗三娃是杨四郎转世,马香娃是哪吒转世,马香娃的儿子马丑样是吴三桂转世……于是拜曹顺为师者接踵而至,曹顺还给各村指定了头目。东乡的耿峪、耿壁、苑川、赤霍村,南乡的杨堡村,北乡的仇池、益涧、后沟、下跑蹄村,周围十几个村庄,几乎家家烧香,户户念咒:“观音老母造法船,造在婆娑海岸边。……有朝一日船开了,想上法船难上难。”县署的差役狄思亮、赵法玉,书吏董良史,便是这时候入教的。教徒们供奉的银钱,或数十文,或一二百不等,悉归教主所有。曹顺乘势自立门户,断了给直隶那位傅邦疑师父的例供。

洪洞县赵城镇耿峪村曹顺旧宅遗存

说来也巧。转过年,即道光十五年(1835年)正月,曹顺用聚敛的钱财动工修房,取土时刨出一颗铜印。别人遇上这样的意外,庆幸一番也就罢了,曹顺却不然,他往深里想:“铜印非常人之物,既能得授,将来自当大贵。”其时曹顺势焰正旺,“遂起意造反”,而且说干就干,铜印现身不足满月,便定下惊天大计。前述传单上盖的便是这颗铜印。

话说三月初四夜半,一钩新月挂在西城门楼的上空。韩奇带领一干人马,由西南角城墙坍缺处进城,先到西巷福慧庵,吃过僧人道洪预备的馍馍后,便扑向县署。此时已交四更,张汶斌带领其他村庄的人马也赶到了,两队人马会合一处,共有200余人。

狄思亮、赵法玉举着苇秆火把接应。众多火把一齐点着,拥入县署。

狄、赵二人熟门熟路,引着韩奇、张汶斌、道洪等,穿过大堂一侧的蜀葵花丛,径入内宅。

此时,杨延亮和一家老少已经睡熟了。

当天杨延亮格外高兴,下午张铁生从平阳府参加岁试返回,一进城就来县署退思厅向他报喜。退思厅墙上挂着杨延亮亲书的“半日静坐”匾。铁生兴奋地告诉恩师,这次岁试,山西学使杜文正对他十分青睐,评为“高等”。铁生是杨延亮看着长大且一手培养的,情同父子,二人谈到数月后的乡试,满是期待。送铁生走出退思厅,杨延亮又叮嘱了几句。铁生走后,杨延亮沉浸在作育良材的快慰之中。

莫非派县役缉拿“教匪”之事,杨知县已经忘掉?或者虽然记得,却不甚在意?卧榻之侧危机四伏,怎么会全然不知?是太书生气呢,还是太自负,抑或是太糊涂?

夜深了,退思厅后面的荷花池里,传来几声蛙鸣。

不难猜测的是,杨延亮一定会想到:马上就要离开此地,到数千里外的云南去履新了。时间过得真快!这一晃来赵城15年了,当年风华正茂,如今已是两鬓斑白,15年朝于斯、暮于斯,赵城的山水人物早已渗入他的血脉,与生命融为一体了。

杨延亮就这样怀着对赵城深深的眷恋,进入梦乡……

忽然间,后宅陷入一片喧闹混乱之中。

黑影幢幢。火光中刀枪乱舞。

惨叫,骂詈,哭喊。

血光飞溅,空气中弥漫着浓烈的血腥味。

可怜杨知县,还有杨母、杨妻、四个儿子、两个女儿,一家9口,转眼之间惨死在血泊中。

两名家丁、一名幕友、一名婢女也被杀死。

鄂顺安审讯档案中的“匪众”供词,留下一些杀戮的细节,惨不忍睹!

韩奇:“小的到了北上房东间屋里,用刀把杨县官杀死,狄拉子、郭世杰、靳来芳也用刀枪砍戳了几下。”

狄拉子:“小的同韩奇们在内宅上房东屋内,把杨县官杀死,又到西屋里,用面刀杀了一个小孩子。”

靳来芳:“小的拿的是铁枪,同韩奇在上房把杨县官杀死,又到西边房内杀了一个年轻的人。”

郭世杰:“小的拿顺刀同韩奇、靳来芳、狄拉子将杨县官杀死后,又到后边西房内杀了一个女娃。”

韩七郎:“小的拿铁枪进了县署,同韩毛狗们在各房内寻人乱杀,记不清杀的是哪一个。”

张汶建:“小的拿厨刀同到衙门,到东边房内杀了一人。”

靳来喜:“小的拿木棍到了衙门,张汶斌带有两把刀,分给小的一把,在房内炕上杀了一个女孩。”

韩小有:“小的到正房东首里间,用镰刀同韩锁锁杀了一个女人,像是个太太,手戴金镯,韩锁锁把手砍断,把金镯拿去。”

……

杀掉杨知县一家后,韩奇、韩毛狗等放火烧了内宅和大堂。韩梦娃拿出一个黄绸包袱,张汶斌打开看是县署的印信,便派人向曹顺报功。曹顺吩咐将印信交给张汶斌,打算事成后封张汶斌当赵城知县。

监狱被打开,放出11名犯人,放火烧了。

典史署(俗称武衙门)的鸟枪弓箭,被抢夺一空,放火烧了。

县库被焚,存贮的钱粮杂税等银146两全部被抢。

“起义者”汹汹走上大街,抢了一家估衣铺,挨门搜人,烧抢铺户,逼令商民投顺。将“投顺”的人头上扎起刚从绸缎铺抢来的绸条,带到县衙听候调遣。

清代赵城县典史署(俗称武衙门)遗存

那一夜,火光照亮县城,染红了西城楼那块“汾水回澜”的匾额,也染红了城墙外汾河激起的浪花。

次日(三月初五)早晨,韩奇坐在县署仪门前清点人数。他派苗三娃和宋长漋、靳晚虎和张汶建各带一队,分头攻打洪洞、霍州。在窑子镇驿站,杨潮法将72匹号马分派给两支队伍。两队人马扬镳而去,沿途裹挟多人,也有不听裹挟,当场被打死打伤的。北去霍州的人马中,有益涧村郭兰喜、郭锁娃父子,路过益涧时,碰见本村郭保有、赵喜红,便要裹挟二人同去。二人不从,骂他们反叛,郭锁娃当即与同伙杀死郭保有,赵喜红则被郭兰喜等人打伤后随顺。

赵城事变的消息,三月初五日传到平阳府。平阳知府王茂松立即关闭城门,加强防卫。曹顺派去潜伏的刘世孝、郝来喜来到城下,见情势不妙,转身就走。二人“走过洪洞城外,见伙伴多人被官兵放枪打退”,“也就随同大家跑了”。

初五晚,杨潮法、韩五达探马飞回耿峪,向曹顺、韩鉴急报:攻打霍州、洪洞的人马,都被城上官兵的枪炮打退,死伤的死伤,俘虏的俘虏,其余的人都逃散了。

杨、韩等人抱怨曹顺,指斥什么法术啊,什么能避火器啊,“全是哄人”!

抱怨归抱怨,逃命要紧。

韩鉴、韩毛狗父子逃入霍山。韩鉴已年迈,腿脚不便,加之二十年前被“枷杖发落”过一回,自知凶多吉少,便躺在破窑洞里,让儿子把窑门封塞,绝食而死。韩毛狗又逃命去了。

曹顺与李吉星逃到霍山山神庙,躲藏几日。搜捕的风声越来越紧,曹顺“恐官兵就到,心里害怕”,白天不敢出来,夜里从僻路行走。初十日碰见张汶斌,商议往哪里逃,曹顺想起七八年前听韩鉴说过,先天教由山东传到直隶,再由直隶传到山西,山东有个姓刘的教首,三人便逃往山东,打算投奔教首。

韩金宝一入霍山,便消失得无影无踪了。

三月初六早晨,在县署坐卧不宁的领兵元帅韩奇得悉,派往洪洞、霍州攻城的人马已经败逃,教主曹顺、兄长韩鉴他们头天晚上也逃走了。

“完了!完了!”

韩奇惊慌失措,放弃占领一天一夜的县城,撒腿就跑。

“起义者”纷纷逃散了。

赵城典史(掌管缉捕、监狱)章际清、乡绅卫拜飏、卫皋飏等,在城内集合乡勇,展开搜捕。

距县城20里的西乡石止村,有习武传统。事件发生后,平阳营驻防赵城的武官李大法,带着6名官兵赶来救援,两名被打死,李大法带伤逃出城外,直奔石止村。到后请求武生董清秀、乡约王作相招募乡勇,进城救援。董清秀、王作相当即鸣锣,不到一天就招募了100多名乡勇。初六早晨,石止村的乡勇们渡过汾河,冲进县城,与官绅组织的乡勇一起搜捕起事者。

韩奇、道洪等20余人,很快就被乡勇拿获了。

三月初六巳刻,山西巡抚鄂顺安才接到霍州知州禀报赵城事变的消息。按行政区划,赵城隶属霍州。

知州如何得悉?原来是杨延亮的家丁焦福,初四日四更“惊闻大堂喧闹”,“不知本官存亡”,慌忙跳出衙署后墙,奔往州署报告的。

鄂巡抚接报,“不胜骇异”。鄂兼着提督衔,节制各镇,于是一面派五百里快马驰奏朝廷,一面调集省城800名满汉官兵,由他带着即刻南下,“驰往察看情形”。又调遣大同镇总兵清安,“带领弁兵三千名驰往会剿”。

三月初七,鄂顺安途经祁县,接到霍州知州禀报:“初五日申刻,约有匪徒300余人,头系红蓝绸布,奔至该州小南门外攻城放火,经兵役乡勇奋力击退。”同日,驻扎平阳的太原镇总兵台费音所部500名官兵,由参将白凤池带着进入赵城。

初八,鄂顺安行抵平遥,接到洪洞知县禀报:“初五日午刻,有贼匪四五百人,行至县城势欲攻打,经该文武各官督率兵役施放鸟枪,匪众退避。”同日,太原镇总兵台费音率领马队100名驰抵赵城。

初十,鄂顺安800人马蜂拥而至。

在京城,鄂顺安五百里快奏震动了朝廷。三月初八到十三日,道光帝接连发出几道谕旨。

谕山西巡抚:“谕令鄂顺安迅速扑灭,勿使蔓延。”“将来拿获首逆,该抚必须亲提严讯确情。”

谕直隶总督、河南巡抚、陕西巡抚:“著各该督抚等严饬与晋省接壤地方文武各官,小心防范。如有匪徒窜入,立即查拿究办,无任隐匿远飏。”

谕军机大臣:“首逆曹顺及在逃匪犯,务饬分路追缉,戈获究办,不准稍有松懈。”“首逆曹顺,务饬赶紧拿获,并讯明动手戕官之犯,摘心致祭,以慰忠魂。”

时已暮春,晋南天气暖和起来了,田野里满眼都是油绿的麦苗。

然而,赵城却笼罩在一片肃杀的氛围里。仿佛倒春的寒气,逼得四乡百姓心里直打寒噤。三月十八那天,本该热闹红火的霍山广胜寺庙会,人影稀少,清冷了许多。霍泉凝碧,飞虹塔的倒影在清冽的海场(霍泉喷出积成大池子,名曰“海场”)里颤动。

官兵的搜捕追缉,遍布山西全境,辐射陕冀鲁豫,到处杀气腾腾!

在严密搜拿追缉中,“自刎自缢及投崖身死者,不计其数”。

县署大院,简城书院,城隍庙,店铺……到处是官兵、乡勇,到处关押着被抓捕的“匪徒”。

曹顺、张汶斌、李吉星逃离霍山后,一路“日间求乞,夜宿空庙”。三月二十二日,三人刚刚进入山东曹州府,在观城县西关的空庙里藏歇,即被昼夜巡查的县役拿获。山东巡抚钟祥在报功奏折里称,东省奉上谕严密侦缉,且委派按察司彭某星夜赶赴山西,面见鄂顺安,取回“在逃首从各犯年貌清单”,使“查办较有端绪”。

六月初七日,钟祥遵旨,派重兵将曹顺、张汶斌押回赵城,“交鄂顺安归案办理”。李吉星随后在山东正法。

接下来,便是昼夜熬审、凌迟摘心、枭首示众、阉割发配……种种惨绝人寰的酷刑苦役。兹据审讯档案和鄂顺安六月二十四日结案奏折,梳理如下:

1.“凌迟人犯”25名。曹顺被“寸磔”(碎解肢体的酷刑);韩奇、郭世杰、狄拉子、靳来芳4人被“凌迟摘心”;张汶斌、苗三娃、道洪、杨潮法、韩毛狗、赵法玉等20人被“凌迟处死”。

韩枝等77名,被“斩决枭首示众”。

鄂顺安奏折称,上述100多人行刑之日,“观者如堵,人人称快,徇足以彰国法而昭炯戒。”

2.韩鉴、狄思亮等5名被“凌迟锉尸”。锉尸是割剐尸体的酷刑。韩鉴在霍山绝食而亡,其子韩毛狗被捕后受刑不过,领着官兵起出韩鉴尸体遭割剐。狄思亮先已被官兵击毙,后遭割剐。

李沅等17名,被“斩决戮尸枭首”。

3.曹根兴(6岁)等8名,是曹顺等人的子孙,被判“阉割发配新疆给官兵为奴”。阉割发配俗谓“阉流刑”,鄂顺安奏称:“内有未及十岁者,先在本省监禁,俟届十一岁时再行解至内务府办理。”按清律,凌迟犯子孙确实不知情者可以免死,但均须解交内务府阉割,发往新疆为奴,10岁以下幼童监禁至11岁时阉割。

4.苗三娃等人的父兄弟侄8名,被发配新疆给官兵为奴。李仁杰等99名,“讯系裹挟同行,与甘心从逆者有间。惟该犯等明知造反,或被逼助势乘机掳抢财物,且内有习教之人,均照谋叛知而不首律,杖一百、流三千里,从重发往新疆给官兵为奴。”刘三麻等66名,“或被胁前往赵城县城内,或逼令同赴霍州、洪洞县城下,均即乘空逃逸,并未习教助逆”,“各杖一百,徒三年”。高三乐等11名,系高三才等的父母、祖孙、兄弟,“发极边足四千里充军”。

5.曹申氏等32名,是曹顺等人的母女妻妾儿媳,被“发各省驻防,给官员兵丁为奴”。韩狄氏等18名,是韩枝等的妻女,“按律应给功臣之家为奴,惟此等习教从逆家属,未便容留京师”,“改发各省驻防官员为奴”。

6.其他:“歼毙及畏罪自尽者,韩世培等三十六名”;“歼毙数十名……惟尸身或已溃烂不全,被犬残食不能辨认”。书吏董良史,习教渎职,按谋叛律斩决。李丁娃等395名,“被逼暂时同行,中途逃散,讯系良民,均已释放”。韩金宝等及其株连的家属在逃,分别开具年貌特征,“一体严缉”。狄耿儿被判斩决,因与韩金宝等逃逸者熟识,“酌留待质”。

最后是,“各叛犯财产,清查入官”。

这一巨案,遭受各种酷刑被处死者163名,“歼毙者”数十名,流放边地为官奴、兵奴、充军者242名;错抓误捕后遭受昼夜熬审、严刑拷打者395名。总计800余名。

事后,杨延亮获谥“昭节”,敕建专祠。一家老少的骸骨,烧得已无法辨认,“乃就其遗址,四面筑墙”,围成一座坟墓。1924年,赵城县知事李仞千重修“昭节杨公之墓”,山西最后一位进士、赵城乔海峰撰写碑文。大约到20世纪60年代,杨墓、杨祠便荡然无存了。

山西巡抚鄂顺安呢?同年九月二十九日,道光帝“谕内阁:鄂顺安自简任山西巡抚,诸事疲软,不能实力整顿。即如本年三月,赵城县逆匪纠众滋事……山西事务较简,办理尚如此竭蹶,鄂顺安实不胜巡抚之任,著降为三品顶戴,补授盛京礼部侍郎。”十月三十日又谕:“自道光二年起,至十五年三月止,所有历任失察邪教文武各员,交吏兵二部照例议处。”

那200多名官奴兵奴、流放充军者呢?据乔志强采访记录,20世纪50年代,有新疆伊犁充军人的后代,与耿峪村合作社背后韩家有过通信联系。

在逃的韩金宝等人呢?我想起几年前听说有人去青海,遇见自称祖籍是赵城耿峪、耿壁的,说他们迁移出去已经十几代了。于是给县里研究乡邦文献的朋友解潭之发微信:

“当年逃脱的韩金宝等,史料中没有抓捕归案的记载,前几年青海自称祖籍耿峪、耿壁的人,如果姓韩,可能是侥幸脱逃者的后代。”

潭之回复:“有极大可能!”

末了,需要说明的是,我不是历史研究者,在今天,“曹顺起义”这一骤生骤灭、地域性很强的个案,恐怕很难引起历史研究者的兴趣了。先前的研究者绝少顾及杨延亮的治绩,论述这一事件亦往往忽略“起义者”杀戮等细节,大都循时代风尚,从宏观着眼,或称颂其“抗暴精神”,或肯定其“表示了农民反抗统治者的革命力量”,或者如一位著名史学教授所断言:“统治阶级所录的‘供词’故意把有反清斗争意义的话,全部抹杀,一字不录,所以现存‘供词’里没有反清色彩,我们却不能放过这一点。”我的兴趣则在微观方面。实在惋惜本县历史上一个有作为的、也是履职时间最长的知县遭横祸,且死得那么惨,心有戚戚焉;又实在震骇于“起义者”的惨无人道和统治者的残暴至极,乃铺陈史料,写了这篇历史叙事文章。

一位我素来敬重的学者兼作家,看过初稿后回复:“这类铺陈史料的叙事,最后还应有史论,方能见作者见识。”他说得很对,这也正是笔者感到欠缺的地方。情知自己作不出满意的史论来,便想:何不把历史细节连缀成篇摆在这里,让读者去评断?

所幸这位仁兄了解我的难处,大概是要启发我吧,在电邮里随兴谈了一点他的“史论”,贴在下面,与诸位分享。

“将曹作为农民起义的英雄,是历史的局限性和史家的正统观念,是所谓阶级分析法。从你的文章看,曹以邪教教主愚民惑众非一日,杨县令失察,在位偏重文教,也是祸源之一。道光年间,清朝衰败之相已暴露,内忧外患,天下不宁,赵城县惨案仅一也。”

民国癸亥冬,五台李公仞千宰赵城。越明年,政成民和,乃议修昭节杨公之墓,以志景仰,砺末俗。工既竣,镌石墓前,属峰为文,纪杨公生平,俾轶事不至湮没。意至美也。独惜年代久远,记载阙如,特就平日之传诵人口者,略陈其梗概焉。

公讳延亮,号菊泉,湖南长沙人也。年十八,中嘉庆癸酉科,湖南乡试解元。逾冠,成进士,以即用知县分发山西,补授赵城县。于道光元年到任,时公年二十六。遇事精明,吏不敢欺。治赵十五年,多善政,而敦俗、劝农、振兴文教,尤其荦荦大者。公余集多士于衙斋,校论文艺,终日无倦容。邑之秀而文者,经公栽成,多蔚为时望。所刊行有《赵城课士录》,并自为诗集。其他著作,灾患之余,概就散失。溯嘉庆一朝,吾邑文风久衰歇,至公而振兴之。洎至清末,已近百年。而历任山西学使者,犹称赵城文风,为岭南诸县冠。盖公之流泽长也。

道光十五年,循例升云南南安州知州,将受代矣,未及去而难作。先是有山东人曹顺者,传邪教于邑东之耿峪等村,乡曲愚民,翕然信仰。煽惑既久,寖成乱阶。三月五日之前夕,贼率其党羽,潜伏城内,夜深猝起,举火焚衙署以胁公。公不屈,一家七口同时殉焉。其时巡抚山西者,为长白鄂公。闻信后,一日夜驰抵县境,捕逆党,歼渠魁。其胁从者,分别治以军流诸等罪。事既定,为请于朝,予谥建祠,命有司春秋致祭焉。呜呼,公其可以不朽矣!

今县署之二堂后,旧有内室,公殉节之地也。当时求公骸骨,煨尽之余,纷然不可辨识。乃就其遗址,四围筑墙以为墓。九十年来,砖石剥落,日就倾圮。若听其鞠为茂草,后之人,谁复知一坯荒土,其中有忠魂毅魄、灵爽实式凭乎?然则李公此举,其亦有人心风俗之感也夫。峰故乐于赞成,并拜手为之记。

这篇碑文作于1924年,收入1944年翻印的道光版《赵城县志》卷三十七,由笔者分段、标点。碑已不存。碑文撰写者乔海峰(1866-1927),字季青,号铁髯,赵城(今洪洞县赵城镇)人。乔海峰是清光绪甲辰科(1904年)三甲135名进士,同科8名山西籍进士,他排在最后。甲辰科是科举时代最后一科,乔海峰系山西最后一名进士。据已故洪洞县志办公室主任林中园《百年来洪洞方志编纂概略》(未刊稿)记述,碑文书丹者为张瑞玑。张瑞玑(1872-1928)字衡玉,号老衡、谁园第一主人,赵城人,光绪癸卯科(1903年)进士,辛亥革命元老,民国山西首任财政司长、署山西省民政长。

光绪版《山西通志》名宦录载入杨延亮

关于曹顺的籍贯。碑文中说“山东人曹顺”,这与光绪《山西通志·名宦录》的说法(“山东匪徒曹顺”),与赵城民间歌谣中的说法(“清时一人叫曹顺,本是济南曹州人”)是一致的。笔者不久前去耿峪村探访,问一位60多岁的村民,是否知道“曹顺起义”,对方淡然地说:“曹顺,山东曹州府人。”也与碑文的说法一致。问题是,这个说法与山西巡抚的奏折(内称“曹顺是赵城县耿峪村人”),与山东巡抚的奏折(内称曹顺“系赵城县人”),以及山西巡抚审讯档案里曹顺的供词(“是耿峪村人”)明显不符。何以出现这种情况?山西大学历史教授罗元贞在《赵城先天教曹顺的反清起义》(见1962年《山西地方史研究》第二辑)一文中,作了这样的分析:“杨延亮事迹一文和墓碑上说曹顺是曹州人,我认为是错误的,可能是当时执笔的地主阶级知识分子认为曹顺‘大逆不道’,有伤山西人的体面,他姓曹,又是跑到曹州府被捕的,所以就把他说成是山东曹州人。”笔者认为,罗先生的分析是可信的;如果把罗先生文中的“山西人”换成“赵城人”,可能更贴近那时的实际情况。罗先生文中所说的“墓碑”,该是乔海峰撰文、张瑞玑书丹的这一通碑。

碑文中说“一家七口同时殉焉”,赵城民间云“杨知县无狗,死了八口”,均与史实不符。据山西巡抚在赵城所上的奏折,应是一家九口,即杨延亮本人,杨母、杨妻子、四个儿子、两个女儿,同时罹难。

碑文中说山西巡抚“闻讯后,一日夜驰抵县境”,亦与史实有出入。据山西巡抚鄂顺安的奏折,该抚于初六日获悉“曹顺起义”,当日调集800名满汉官兵“驰往察看情形”,初七日过祁县,初八日到平遥,初十日始抵赵城,前后4个昼夜。“长白鄂公”即鄂顺安,满洲正红旗人,赵城惨案后被降为礼部侍郎。

碑文中“岭南”指韩信岭以南。