贵州新型城镇化与绿色经济效率耦合协调关系

——基于西南地区的比较分析

冉津铭 黄海燕

(贵州财经大学经济学院,贵州 贵阳 550025)

一、引言

在国务院出台的《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发〔2022〕2号)中,特别提到“全面推进以人为核心的新型城镇化”。2006-2020年,贵州实现了多地同城化、县城城市化,推进了全省特色小镇和小城镇建设,城镇化建设成果瞩目。2006年贵州城镇化率仅为27.46%,低于全国平均水平16.88个百分点。2020年,该省城镇化率大幅提高至53.15%,低于全国平均水平10.74个百分点,差距显著缩小。在生态文明建设方面,贵州于2017年被纳入首批国家生态文明试验区建设省份。2021年2月,习近平总书记在贵州考察调研时强调:“守住发展和生态两条底线,努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。”新型城镇化与生态文明建设均是贵州“四新四化”中的发展目标,二者协调发展对于该省再迎新“黄金十年”不可或缺。

早在2009年,我国兴起了新型城镇化的相关研究,吴江等(2009)[1]发现资源环境状况的恶化伴随城镇化进程的加快而凸显,彭红碧等(2010)[2]认为我国需要走出具有中国特色的新型城镇化道路。

自2012年中央经济工作会议上正式提出“要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”以来,新型城镇化得到学术界的广泛关注(单卓然,2013)[3],学者除了测度新型城镇化水平[4~7]外,还不断拓展了研究内容。孙叶飞等(2016)[8]检验了新型城镇化发展与产业结构变迁的经济增长效应;熊湘辉等(2018)[9]研究了影响新型城镇化水平的动力因素;徐维祥等(2020)[10]、赵磊等(2020)[11]、张虎等(2022)[12]分别研究了新型城镇化与乡村振兴、旅游业、绿色发展的耦合协调水平。

绿色经济效率是一种考虑资源与环境代价的综合经济效率(钱争鸣,2013)[13],学者对绿色经济效率的测算多采用 DEA方法[14~17],也有学者通过构建评价指标体系,采取熵值法对绿色经济效率进行研究[18、19]。分区域来看,有从中国省域整体进行的研究[20],也有学者针对具体区域进行细致研究[21~23]。同时,以新型城镇化与绿色经济效率为主题的研究也少量存在,朱金鹤、张瑶(2019)[18]、翁异静等(2021)[19]采用熵值法分别对中国30个省份、浙江省11个地级市的新型城镇化水平与绿色经济效率进行测算,并分析二者的协调度;方齐云、许文静(2017)[24]采用熵值法测算新型城镇化水平、EBM模型测度中国各省的绿色经济效率,研究新型城镇化对绿色经济效率的影响;范秋芳、张园园(2022)[25]则利用考虑非期望产出的SBM模型测算绿色经济效率,研究中国各省新型城镇化对绿色经济效率的影响。

总的来看,学者们分别在新型城镇化和绿色经济效率的研究中取得了丰硕的成果,为开展各自领域的后续研究打下了坚实的基础。但二者是一脉相承、协同推进的关系(裴玮,2017)[26],却鲜有学者探讨二者的关系。对于贵州而言,包含“在生态文明建设上出新绩”在内的“四新”是习近平总书记对其作出的战略指引,包含“新型城镇化”在内的“四化”是总书记针对贵州实际给予的路径指导,“四新”和“四化”集中体现了总书记对贵州工作的一系列重要指示精神。因此,本文选取贵州省为研究区域,基于2006-2020年数据探讨其新型城镇化水平、绿色经济效率及二者间耦合协调关系,并与西南地区的重庆、四川和云南三省市进行比较分析,以期有针对性地提出推动贵州新型城镇化与绿色经济协调发展的对策建议。

二、数据来源、指标体系与研究方法

(一)数据来源

数据来源于EPS数据平台、相关年份《中国统计年鉴》、贵州、重庆、四川和云南西南四省市统计年鉴以及生态环境状况公报。为消除价格因素的影响,人均GDP、资本存量、地区生产总值均通过GDP平减指数折算为2006年的可比价格。

(二)指标体系

结合现有研究[4~12]和新型城镇化的内涵,从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、生态城镇化、城乡统筹五个维度出发,选取13个具体指标构建衡量新型城镇化水平的评价指标体系,并通过熵权法计算各指标权重,其结果如表1所示。

表1:新型城镇化水平评价指标体系

采用考虑非期望产出的超效率SBM模型测算绿色经济效率,需要从投入、期望产出以及非期望产出三个方面选取指标[27]。其中,对资本存量的衡量采用基于永续盘存法的计算方法[28],以各省市2006年资本形成总额除以10%的方法确定各省市2006年基期资本存量,以全社会固定资产投资总额作为每年新增投资额,折旧率取9.6%。为提升模型准确性,计算时使用熵权法将工业“三废”中具有代表性的污染物合为一个指标。该模型下绿色经济效率评价指标体系如表2所示。

表2:绿色经济效率评价指标体系

(三)研究方法

1、熵值法

(1)数据标准化

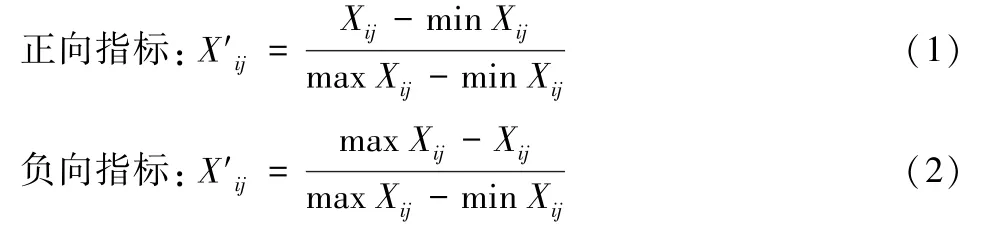

本文选取极值标准化方法对新型城镇化综合评价指标体系下各项指标的具体数据进行标准化处理:

式中,Xij和X′ij分别表示第i(i= 1,2,…,n)年第j(j=1,2,…,m)项指标的原始数据及标准化处理后的结果,maxXij与minXij分别表示第j项指标原始数据中的最大值和最小值。

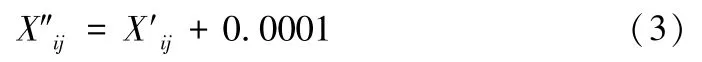

为了消除数据标准化后为零的影响,在标准化处理后的结果上进行平移;

式中,X″ij表示对标准化处理后的数据进行平移的结果。

(2)指标权重计算

首先,计算指标比重。第i年第j项指标的比重Pij为:

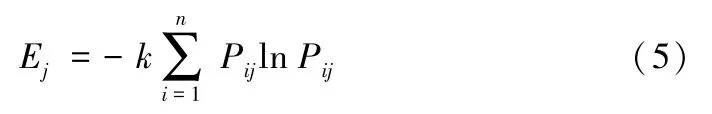

接下来,计算指标信息熵。第j项指标的信息熵Ej为:

然后,计算指标熵的冗余度Dj:

最后,计算各项指标权重Wj:

(3)综合评价指数计算

本文采用线性加权法,通过指标权重Wj与标准化处理后得到的X′ij计算综合评价指数Sj:

2、考虑非期望产出的超效率SBM模型

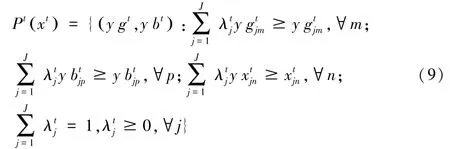

本文的决策单元为西南地区单个省市,以包含重庆、四川、贵州、云南在内的西南四省市构造生产前沿面。将每个省份看作单独的决策单元,假设每个决策单元具有N个投入指标,xnj(n= 1,…,N)∈R+,此处x表示投入指标,j表示第j个省份,j= 1,…,J,得到M种期望产出,ygmj(m= 1,…,M)∈R+,和P种非期望产出,ybpj(p=1,…,M)∈R+。使用数据包络分析方法(Data envelopment analysis,DEA)将含有非期望产出的生产边界表达为下列式子:

此处,x= (x1,…,xN),yg= (yg1,…,ygM),yb=(yb1,…,ybp)。代表每个横截面观测值的权重,≥0,∀j,该约束条件用于表示是否存在可变规模报酬,在该约束条件下技术是为可变规模报酬(VRS),若去掉这一约束条件,那么规模报酬就是不变的(CRS)。

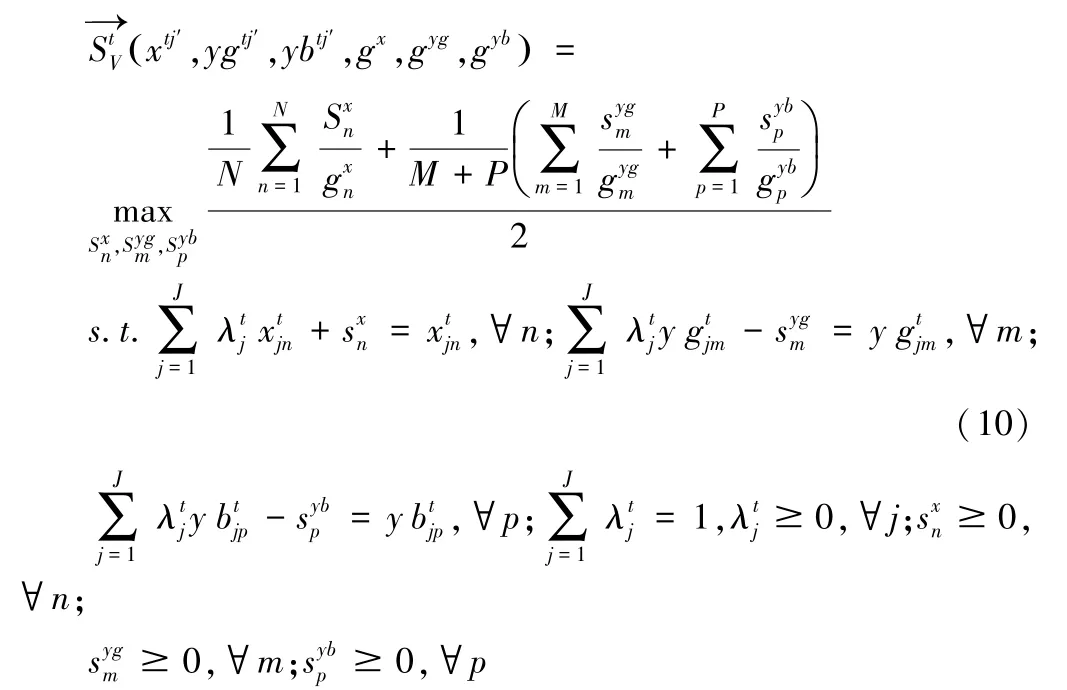

将能源环境纳入考虑的SBM方向性距离函数的表达式为:

此处,(xtj′,ygtj′,ybtj′) 代表省份j的投入及产出向量,(gx,gyg,gyb) 代表方向向量,(sx,syg,syb) 代表省份j的松弛向量。若(sx,syg,syb)皆大于零,则说明实际投入和污染大于边界的投入和污染。因此,(sx,syg,syb)表示投入过度使用、污染过度排放和期望产出生产不足的量。

3、修正的耦合协调度模型

修正后的耦合协调度模型的优势在于能够加大耦合度C值的区分度,从而在社会科学领域具备更高的效度,并能够使得进一步计算出的耦合协调度更合理地代表耦合协调关系与发展水平的测度[29]。因此,本文采用修正的耦合协调度模型对新型城镇化与绿色经济效率的耦合协调水平进行研究。修正后的两系统耦合协调度模型为:

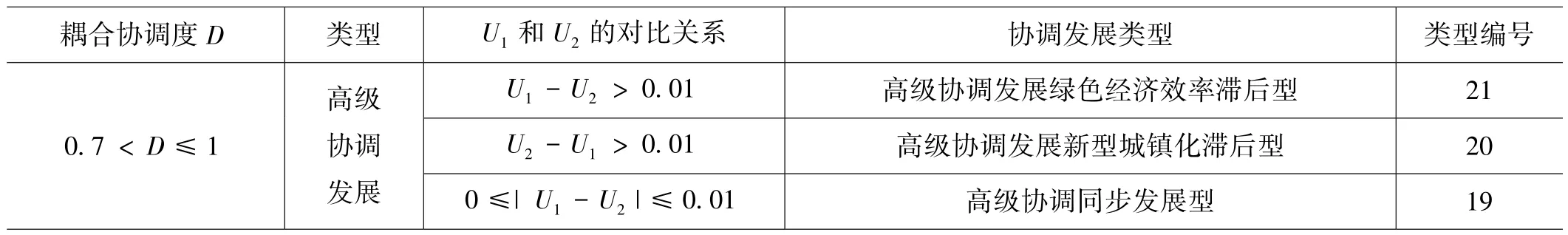

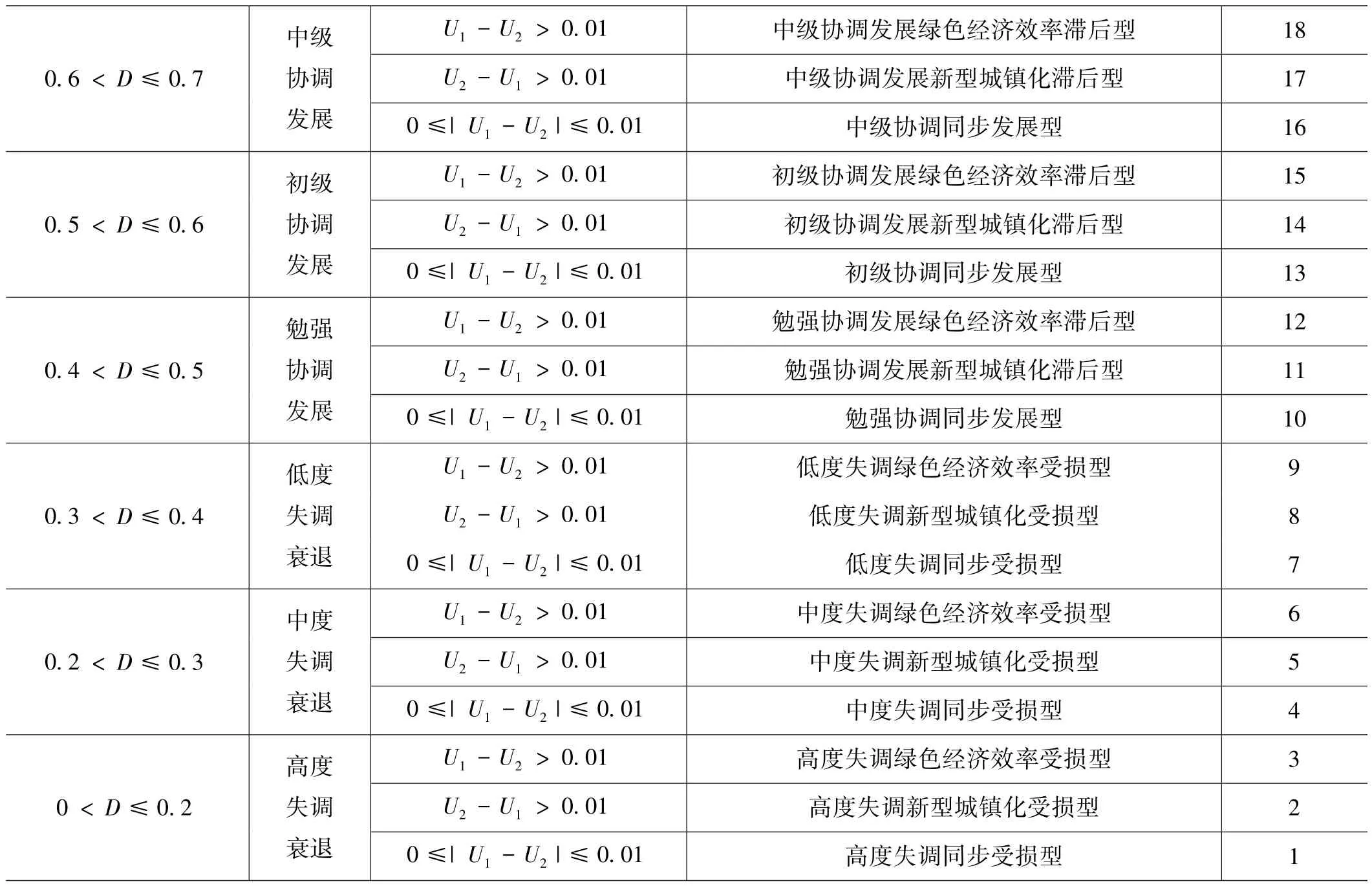

式中,U1、U2分别代表两个子系统的值,i=1,2;C表示耦合度,C∈(0,1),C值越大子系统间的离散程度就越高,即耦合度越高,反之越低;T为系统综合评价指数,采用线性加权法计算;α为子系统的权重,本文中α1、α2均赋值为0.5;D表示耦合协调度,D∈ (0,1),D值越大表示耦合协调水平越好,反之越差。耦合协调度评价标准如表3所列。

表3:耦合协调度评价标准

0.6<D≤0.7中级协调发展U1-U2>0.01 中级协调发展绿色经济效率滞后型 18 U2-U1>0.01 中级协调发展新型城镇化滞后型 17 0≤|U1-U2|≤0.01 中级协调同步发展型 16 0.5<D≤0.6初级协调发展U1-U2>0.01 初级协调发展绿色经济效率滞后型 15 U2-U1>0.01 初级协调发展新型城镇化滞后型 14 0≤|U1-U2|≤0.01 初级协调同步发展型 13 0.4<D≤0.5勉强协调发展U1-U2>0.01 勉强协调发展绿色经济效率滞后型 12 U2-U1>0.01 勉强协调发展新型城镇化滞后型 11 0≤|U1-U2|≤0.01 勉强协调同步发展型 10 0.3<D≤0.4低度失调衰退U1-U2>0.01 低度失调绿色经济效率受损型 9 U2-U1>0.01 低度失调新型城镇化受损型 8 0≤|U1-U2|≤0.01 低度失调同步受损型 7 0.2<D≤0.3中度失调衰退U1-U2>0.01 中度失调绿色经济效率受损型 6 U2-U1>0.01 中度失调新型城镇化受损型 5 0≤|U1-U2|≤0.01 中度失调同步受损型 4 0<D≤0.2高度失调衰退U1-U2>0.01 高度失调绿色经济效率受损型 3 U2-U1>0.01 高度失调新型城镇化受损型 2 0≤|U1-U2|≤0.01 高度失调同步受损型 1

三、实证结果与分析

(一)新型城镇化水平分析

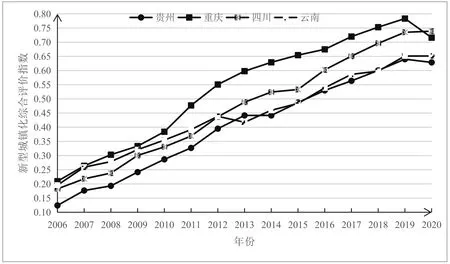

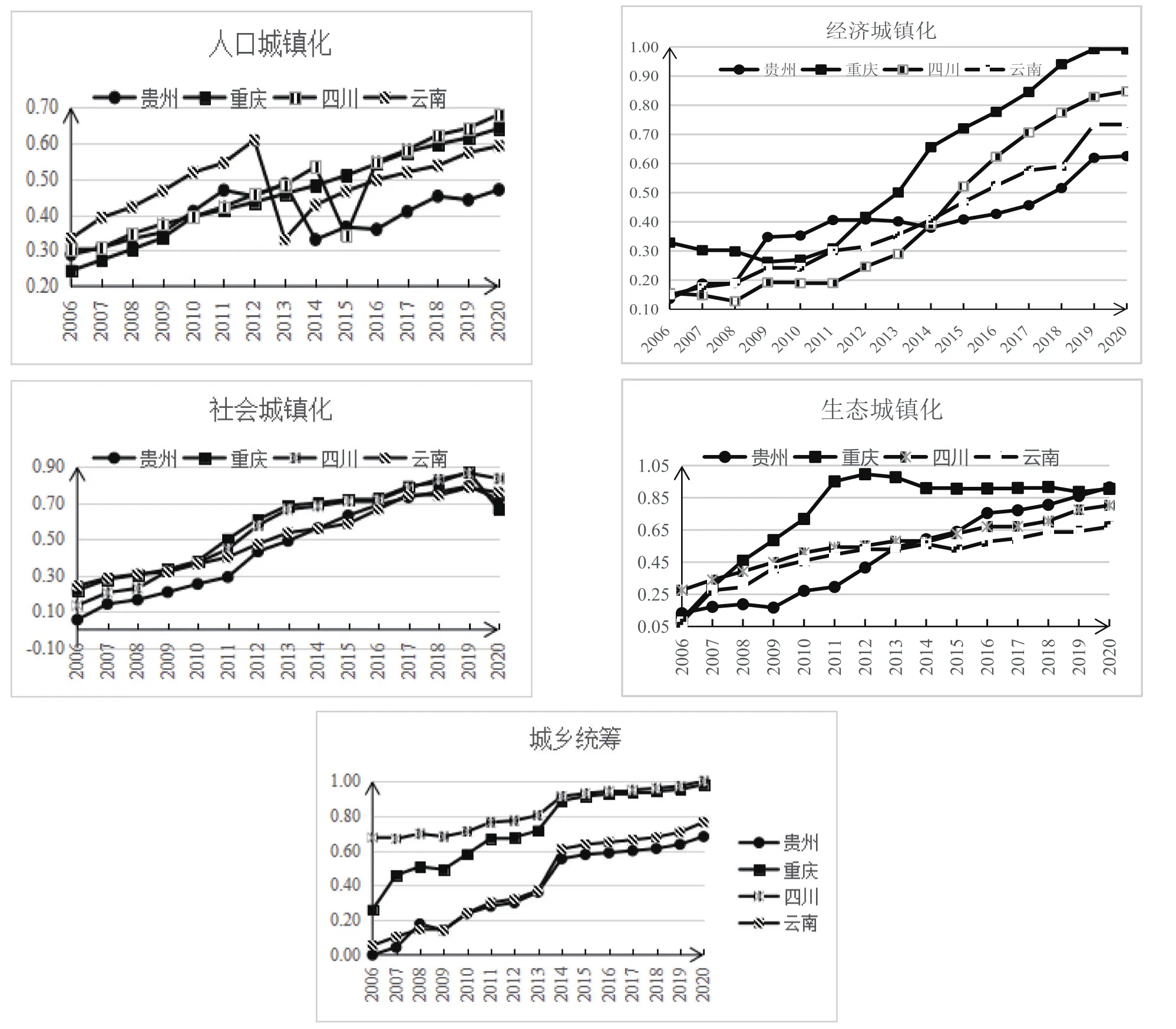

根据熵值法计算出2006-2020年西南地区四省市(贵州、重庆、四川、云南)的新型城镇化综合评价指数(图1)及分维度评价指数(图2)。

图1:2006-2020年西南地区新型城镇化综合评价指数

图2:2006-2020年西南地区新型城镇化各维度评价指数

从纵向时序比较看,贵州新型城镇化水平总体呈稳步上升趋势,新型城镇化综合评价指数从2006年的0.124大幅增加到2020年的0.6286,但是该指数在2014年、2020年分别较上年略微下降,究其原因发现:2014年新型城镇化水平综合评价指数的下降是由于人口城镇化、经济城镇化评价指数下降,该年城镇化率虽得以提升,但其同比增幅低于城市人口密度的降幅,从而使人口城镇化指数下降;同时,人均GDP的同比增幅低于第三产业产值占比的降幅,因此使得经济城镇化评价指数下滑。2020年贵州新型城镇化水平综合评价指数的下降是由于社会城镇化评价指数的下降,主要原因是城镇登记失业率由2019年的3.11%增加到3.75%,2020年突发了席卷全世界的新冠肺炎疫情,贵州也不可避免受到波及,经济活动受限,部分企业被迫停工停产,就业形势较往年更加严峻。

从横向地区比较看,虽然贵州2020年新型城镇化水平综合评价指数仍排在西南地区最末位,但其增幅却很大,2006-2020年贵州该指数增加了0.5046,同期重庆、四川和云南分别增加了0.5066、0.5562、0.4548。相比而言,2006-2020 年贵州人口城镇化、经济城镇化增幅不够显著,该省新型城镇化水平主要由社会城镇化、生态城镇化以及城乡统筹推动。将2020年新型城镇化水平分维度来看,贵州人口城镇化仍然滞后,城镇化率虽然超过云南,达到53.15%,但与重庆的69.46%仍有不小差距,城市人口密度也低于四川和云南;贵州经济城镇化水平较低,虽然第三产业发展水平与其余三省市差距不大,但贵州人均GDP仅为25282元,而云南、四川、重庆人均GDP分别为32964元、39869元、50250元,可见贵州在经济发展方面存在较大追赶空间;贵州社会城镇化成果显著,城镇登记失业率与最低的四川差距仅为0.12%,公共交通与医疗设施与其余三省市差距不大,但基础教育仍是薄弱环节;在生态城镇化方面,贵州获得了巨大成果,该项评价指数达到0.9142,在四省市中最高,但在建成区绿化覆盖面积与生活垃圾无害化处理上仍有改善空间;在城乡统筹方面,贵州需要持续缩小城乡差距。

(二)绿色经济效率分析

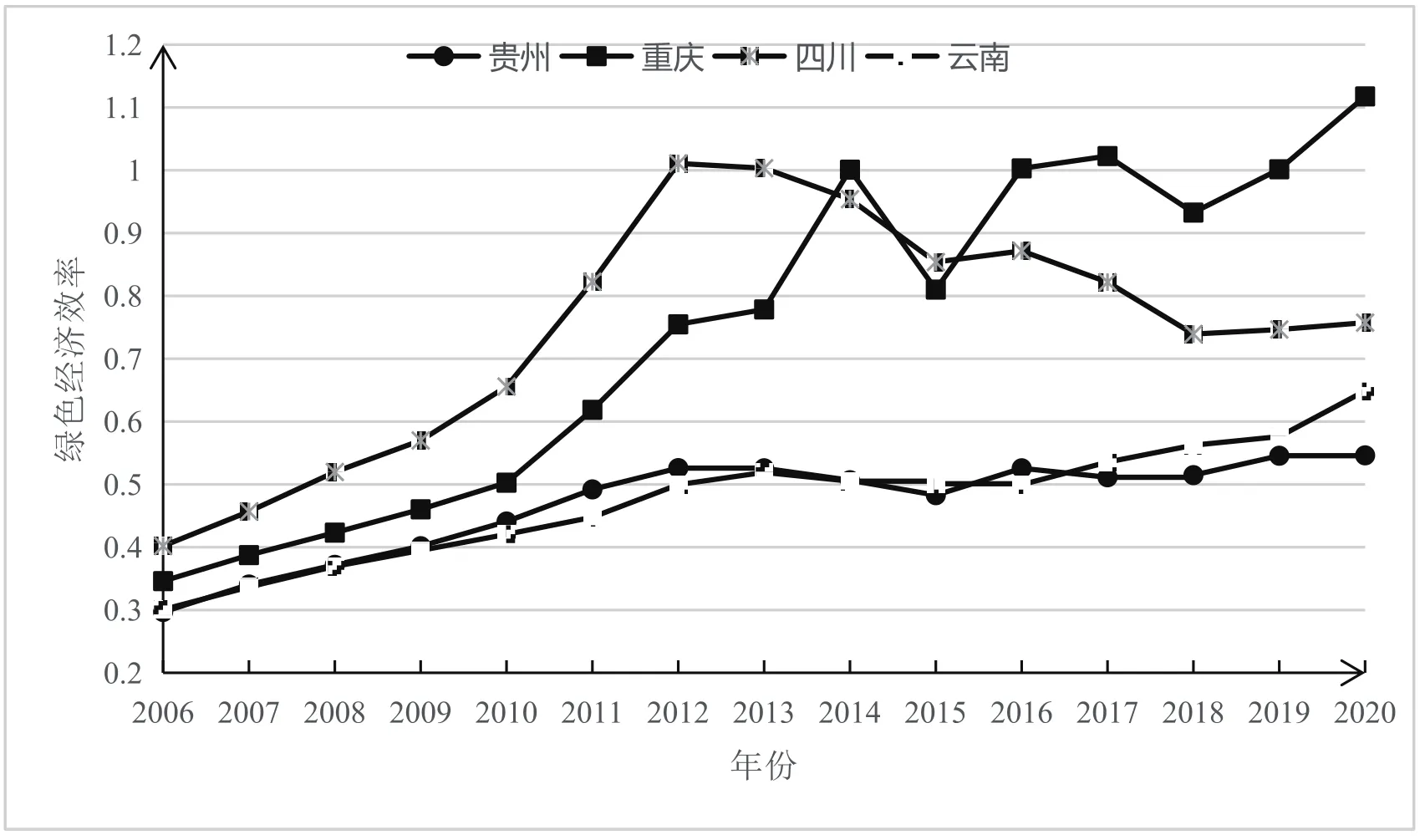

通过考虑非期望产出的超效率SBM模型测算出的绿色经济效率是一种静态测算与评价拥有相同投入产出变量的决策单元之间相对效率的指标,其测算结果如图3所示。

图3:2006-2020年西南地区绿色经济效率

图3显示,2006-2012年贵州绿色经济效率处于持续上升状态,2013年后呈波动上升;2006-2020年重庆、云南二省市的绿色经济效率基本处于持续改进的趋势中;四川绿色经济效率在2012年达到峰值后开始波动下降。重庆和四川绿色经济效率最高并处于第一梯队,贵州、云南处于第二梯队,但近年来贵州逐渐被云南拉开差距。究其原因在于:一方面,本文计算的是相对效率,由于重庆绿色经济发展水平明显优于西南地区其他三省市,从而导致模型评价下其余三省市的绿色经济效率略低;另一方面,贵州经济基础薄弱,长期属于欠发达与欠开发省份,技术、人才与重庆、四川差距较大,存在总体经济实力不强、自主创新能力较弱等问题。虽然贵州生态环境优良、自然资源丰富,但尚未发挥巨大的生产力,资源配置与生产技术存在改进空间。

(三)新型城镇化与绿色经济效率耦合协调分析

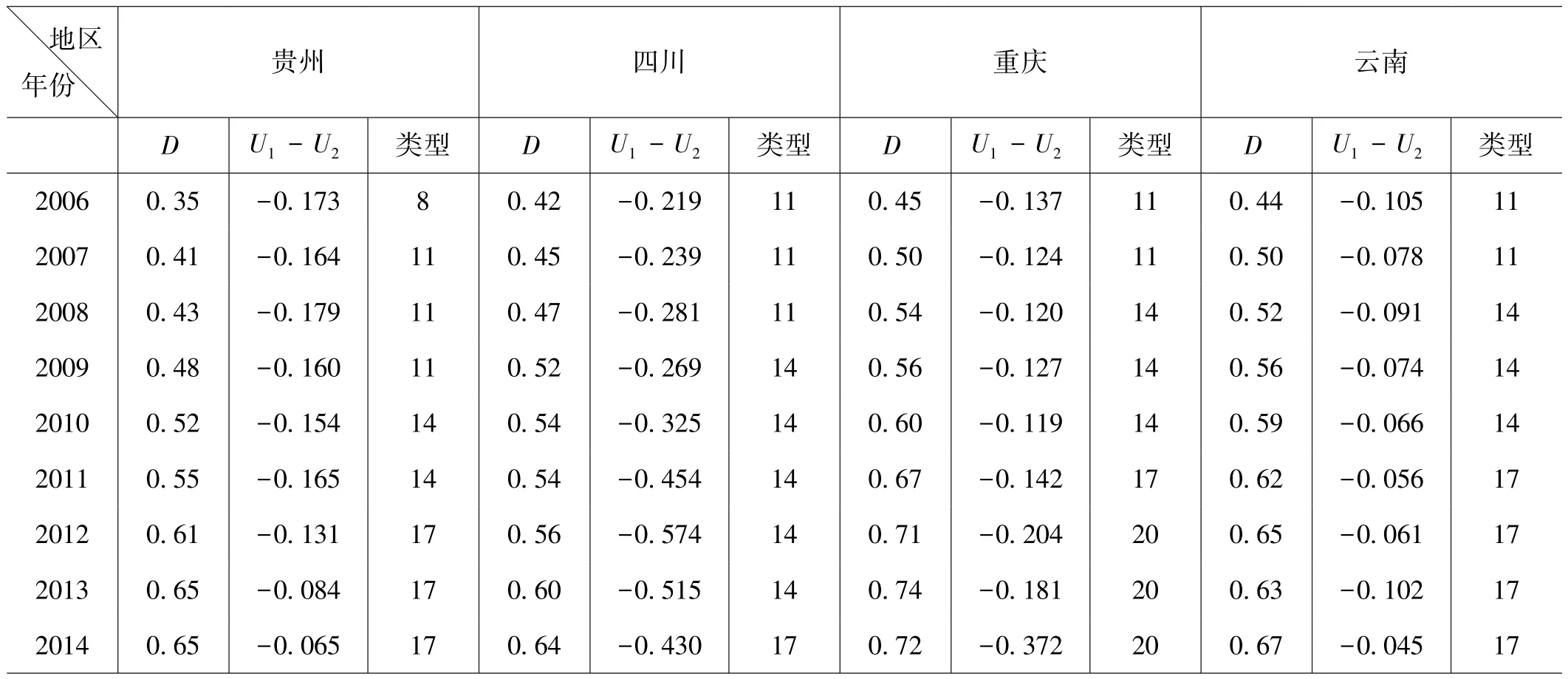

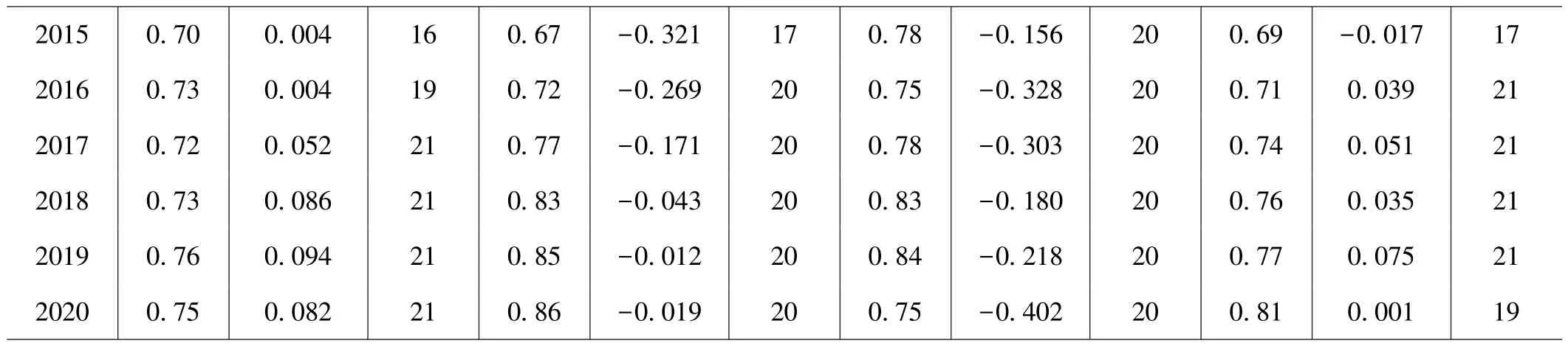

采用修正后的耦合协调度模型测算2006-2020年贵州、四川、重庆和云南西南四省新型城镇化与绿色经济效率耦合协调度,结果如表4所示。

表4:2006-2020年西南地区新型城镇化与绿色经济效率耦合协调关系

2015 0.70 0.004 16 0.67 -0.321 17 0.78 -0.156 20 0.69 -0.017 17 2016 0.73 0.004 19 0.72 -0.269 20 0.75 -0.328 20 0.71 0.039 21 2017 0.72 0.052 21 0.77 -0.171 20 0.78 -0.303 20 0.74 0.051 21 2018 0.73 0.086 21 0.83 -0.043 20 0.83 -0.180 20 0.76 0.035 21 2019 0.76 0.094 21 0.85 -0.012 20 0.84 -0.218 20 0.77 0.075 21 2020 0.75 0.082 21 0.86 -0.019 20 0.75 -0.402 20 0.81 0.001 19

从纵向时序比较看,2006-2020年贵州新型城镇化与绿色经济效率的耦合协调度稳步上升,15年间二者耦合协调类型从低度失调跨越式进入高级协调发展,成果显著。2006年,贵州新型城镇化与绿色经济效率处于低度失调状态,新型城镇化水平相对滞后且综合指数仅为0.124;2007-2009年处于勉强协调状态,耦合协调状态得到小幅改善,但新型城镇化的滞后程度仍未缩小,这期间城镇化率仅从28.24%提高到29.89%;2010年进入初级协调阶段,但协调程度不高;2011-2015年耦合协调度开始大幅增长,从初级协调发展新型城镇化滞后型跨越到中级协调同步发展阶段,主要得益于贵州“十二五”时期的牢牢把握“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调和2012年国发2号文件的大力支持;2016年以来,贵州坚持稳中求进,全面推进“五个大提升”、“3个100万”、“三改”、“强省会”等重大行动,城镇承载能力、城镇品质加快提升和城镇经济水平不断提升,跨越到新型城镇化与绿色经济效率高级协调同步发展阶段;2020年二者耦合协调度达到0.75,但是出现了绿色经济效率滞后的现象,新型城镇化与绿色经济效率之间的协调发展机制还有上升空间。

从横向地区比较看,2006年贵州新型城镇化与绿色经济效率耦合协调关系处于低度失调新型城镇化滞后型,与其他三省市相差了一个大等级;2006-2016年间,贵州发展势头迅猛,二者间耦合协调关系与四川、云南同时迈入高级协调发展状态,与西南地区其他三省市处于同一梯队,取得了显著性成果;2020年,贵州新型城镇化与绿色经济效率耦合协调度虽已提升至0.75,但与其他三省市的具体类型完全不同,贵州处于高级协调发展绿色经济滞后型,重庆、四川均处于高级协调发展新型城镇化滞后型,云南处于高级协调同步发展型,其中四川虽未处于同步发展型,但其2020年U1-U2值为-0.019,与同步发展较为接近,而贵州对应值为0.082,绿色经济效率的滞后程度相对较大,需加快提升绿色经济效率,以更好地助力新型城镇化发展,从而促进二者协调发展。

四、结论与政策建议

(一)结论

本文对2006-2020年贵州新型城镇化与绿色经济效率耦合协调关系进行纵、横向实证分析,主要结论如下:第一,贵州新型城镇化水平总体上稳步上升,生态城镇化水平在西南地区居高,但人口城镇化、经济城镇化滞后,经济发展、基础教育与城乡差距仍是薄弱环节;第二,贵州绿色经济效率不高,囿于资源配置与生产技术原因,尚未充分发挥生态环境优良和自然资源的生产力;第三,贵州新型城镇化与绿色经济效率的耦合协调度稳步提高,耦合协调水平从低度失调新型城镇化受损型显著提高到高级协调绿色经济效率滞后型,同西南地区其余三省市的差距大幅缩小,但新型城镇化与绿色经济效率发展尚未同步,2006-2014年新型城镇化发展一直滞后于绿色经济效率,2014、2015年二者呈同步发展,2017-2020年绿色经济效率发展滞后程度相对较大。

(二)政策建议

针对贵州新型城镇化与绿色经济效率耦合协调发展中存在的问题,从以下四方面提出对策建议:第一,打造带动贵州发展的区域高质量发展增长极、推进贵州数字产业发展。黔中城市群是位于贵州中部地区的国家级城市群,但其引领作用不够明显,内部市州间分工与协作能力较差。可通过以省会城市贵阳为中心打造贵阳都市圈,以贵州第二大城市遵义为中心做强遵义都市圈,结合其他市州实际情况选取卫星中心城市,通过已有基础的立体式交通网络,发挥各中心城市的辐射作用,带动城市间的协同发展,借由做好西南地区的物流枢纽,与成渝城市群加深联系,实现省际融合发展。贵州还有着国家数字经济发展创新区的定位,应抓住数字经济这一机遇,全产业链激活数字经济要素,用数字赋能经济社会发展,实现后发赶超;第二,补齐基础教育短板是贵州新型城镇化建设的另一着力方向。贵州存在广大教育基础薄弱的农村地区,城乡教育资源不够均衡。应持续严格落实控辍保学、劝返复学提高农村地区受教育程度,进一步改善农村中小学校的基本办学条件,加强易地扶贫搬迁集中安置点配套教育设施建设,通过实施特岗教师、国培计划等项目提升学校师资力量,解决边远农村小规模学校教师学科性、结构性缺编问题,提高学校综合办学能力,通过结合各地实际与高水平师范院校达成合作共建教育研究院,鼓励优秀教师校际流动,引进优质教育资源实施高质量办学,同时,省级层面的教育经费与教育项目应适当向教育资源薄弱地区倾斜;第三,推进以县城为重要载体的城镇化建设。贵州重视农村公路的建设,实现了农村公路村村通、组组通,为实现县城城镇化奠定了良好的基础。贵州应顺应县城人口流动变化趋势,发挥县城连接城市、服务乡村、集聚人口作用,结合县城实地情况发展特色优势产业,以产业带动就业,以产业化带动城镇化,引导农民进城购房落户、完善人才落户政策,抓住西部大开发的机遇,打造适宜人口发展形势的住房、教育、养老、就业服务环境,提升城镇承载能力,带动常住人口增长,助推人口、经济城镇化发展;第四,加快发展绿色经济推动贵州经济高质量发展,助推生态优势向发展优势持续有效地转换。贵州具备良好的生态环境,在人口老龄化加深的社会背景下,可结合省内交通便利、人口资源优势发展康养产业。同时,贵州应立足于长江上游生态系统的重要区域,与四川、重庆加强区域自然资源合作,立足比较优势,发展山地特色高效农业,与长江中下游区域建立横向生态保护补偿机制并加快实施。贵州在经济发展上要依靠生态优势,发展生态产业。严格把控高能耗、高排放项目准入关口,促进企业加快绿色低碳转型升级改造,打通传统工业的低碳转型、绿色发展之路,构建绿色低碳的产业体系,推动产业生态化、生态产业化,缓解社会资源能源约束和生态环境压力,提升绿色经济效率,促进新型城镇化与绿色经济效率耦合协调发展。