家长电信诈骗认知与调解行为*

刘 毅 姜晓源

电信诈骗是指一种犯罪分子利用电话、计算机网络等电信技术获取非法利益的违法犯罪活动①,不仅造成巨大的经济损失,而且容易导致个体信任危机、阻碍个体社会交往等,更有受害者可能因一时无法承受经济损失带来的打击而丧失生命②。

学生群体涉世未深,他们的思维简单直接、决策冲动、情绪控制能力差,更倾向于凭感觉做事;同时,他们的人际信任水平较高,更容易信任陌生人。③在学生群体中,中学生处于青春期的发展阶段,手机和网络使用普遍,但其自我控制与判断能力较低,因此,与其他学段的学生相比,中学生更容易受到电信诈骗的危害,如何保护其免受电信诈骗的危害是一个亟待解决的现实问题。

与学校、社会相比,家长作为促进子女社会化的首要群体④,其调解行为能够减少媒介的负面影响,促进子女身心健康发展⑤,是保护子女免受电信诈骗危害的重要措施。拓展平行过程模型(extended parallel process model),即EPPM模型被认为是适用于解释个体行为发生条件和影响机制的重要理论模型且被广泛应用。⑥因此,本研究将基于EPPM模型检验中学生家长调解行为的发生条件,同时还将家长的电信诈骗认知作为新的前因引入该模型,考察中学生家长的电信诈骗认知对其调解行为的影响。

一、文献回顾

(一)EPPM模型

EPPM模型源于恐惧诉求研究,恐惧诉求指通过具有威胁性和说服性的信息来促使人们遵从建议,即通过强调“如果不遵从建议就会受到危害”来促使人们产生保护行为。⑦恐惧诉求的重要组成部分包括:恐惧,即一种由威胁引起的消极情绪;感知严重性和易感性,即人们对威胁严重程度和对自己遭受威胁可能性的评估;自我效能和反应效能,即人们对自己执行建议行为的能力和对建议行为有效性的信念;结果变量,包括信息接受或拒绝,信息接受即人们遵循信息建议,改变自己的态度、意愿以及行为,信息拒绝即人们对信息产生防御性抵抗。⑧为了解释人们在应对威胁时不同反应行为的发生机制,研究者们相继提出了恐惧驱动模型(fear-as-acquired drive model)、平行过程模型(parallel process model)以及保护动机理论(protection motivation theory)。

虽然恐惧驱动模型、平行过程模型和保护动机理论各有可取之处,但是它们都没有彻底解释人们应对威胁时不同反应行为的发生机制。对此,维特(K.Witte)综合上述模型和理论提出了EPPM模型,明确指出了危险控制过程和恐惧控制过程的发生条件和影响因素。EPPM模型主要包括威胁感知(感知严重性、易感性)和效能感知(自我效能、反应效能)两组核心构念以及危险控制过程和恐惧控制过程两种反应行为的发生机制。⑨

根据EPPM模型,在处理信息时,人们首先会从感知严重性和易感性两个维度进行威胁评估,当威胁感知水平较高时,才会继续从自我效能和反应效能两个维度进行效能评估,高效能感知水平将引发危险控制过程,促使人们采取保护行为,而低效能感知水平将引发恐惧控制过程,促使人们产生防御行为;当威胁感知水平较低时,人们将不会继续进行效能评估。在本研究中,感知严重性和易感性分别指家长对电信诈骗威胁的严重程度和其子女遭受电信诈骗威胁的可能性的评估,自我效能和反应效能分别指家长对自己执行监管指导行为的能力和有效性的信念。我们认为,当家长对电信诈骗的威胁感知水平较高时,高效能感知水平会促使他们采取调解行为,而当家长的威胁感知水平较低时,效能感知水平将不会对他们的调解行为产生影响。

基于此,本研究提出如下研究假设:

H1a:对高电信诈骗威胁感知水平的家长而言,高效能感知水平组的家长比低效能感知水平组的家长表现出更高水平的积极性调解和限制性调解行为。

H1b:对低电信诈骗威胁感知水平的家长而言,效能感知水平与其积极性调解和限制性调解行为无关。

(二)电信诈骗认知

尽管个体差异如过往经历、文化背景以及性格等作为EPPM模型的前因会影响人们的威胁评估和效能评估,但是与上述间接因素相比,人们的认知是信息处理过程中更为重要的组成部分,其作用更为直接,人们的认知主导的危险控制过程会促使人们采取保护行为,因此,认知可能是EPPM模型的重要和直接的前因。从理论上讲,家长对电信诈骗的认知会影响其对电信诈骗的威胁评估和效能评估,进而促使其产生不同的反应行为。因此,本研究将家长的电信诈骗认知作为EPPM模型的前因来对该模型进行拓展。

认知是指人们对认知对象的相关信息和知识进行加工形成的认识。已有研究发现,人们对某一事物的认知程度会显著影响其对该事物的威胁感知水平。此外,基于自我效能理论,人们获取的相关事物信息和知识作为一种代替性经验会影响其效能感知水平。在本研究中,电信诈骗认知是指家长对电信诈骗相关信息和知识加工形成的对电信诈骗的认识。电信网络作为滋生和传播电信诈骗信息的空间和渠道,其中有关电信诈骗的信息塑造了人们对电信诈骗的认知,尤其在互联网时代,网络信息具有广泛的可访问性,人们渐趋习惯甚至依赖利用电信网络搜寻和获取信息,这重构了人们的认知及其过程。我们认为,家长的电信诈骗认知程度越高,一方面意味着他们越能感知到电信诈骗对其子女的威胁,另一方面意味着他们可能越了解如何预防电信诈骗,进而越相信自己有能力采取调解行为,并且相信自己所采取的调解行为能够有效保护子女免受电信诈骗的危害。

基于此,本研究提出如下研究假设:

H2a:家长的电信诈骗认知与其感知严重性正相关。

H2b:家长的电信诈骗认知与其易感性正相关。

H3a:家长的电信诈骗认知与其自我效能正相关。

H3b:家长的电信诈骗认知与其反应效能正相关。

(三)家长调解

家长调解是一种家长通过与其子女围绕媒介进行交流沟通的方式来减少媒介对子女产生负面影响的重要教育策略,被视为推动子女社会化发展的重要措施。通常而言,家长调解行为有以下三种类型:积极性调解,如与子女讨论媒介使用以及媒介内容;限制性调解,如对子女的媒介使用时间和内容类型制定相应的规则;共同使用或观看,如与子女共同使用某一媒介或观看某一媒介内容。家长和子女极少共同主动接触电信诈骗信息,因此,在本研究中,我们仅考察家长的积极性调解和限制性调解行为。

已有研究检验了家长的积极性调解和限制性调解对其子女的互联网和手机使用的调解作用。为了预防互联网对其子女产生负面影响,家长会对子女的互联网使用进行积极性调解和限制性调解,并且限制性调解更能有效保护子女免受互联网的负面影响。对于子女的手机使用而言,研究者也有相似的发现,家长会对其子女的手机使用采取一定的调解行为以预防手机的危害,风险感知水平和效能感知水平较高的家长更倾向于采取限制性调解,此外缺乏家长调解的子女更有可能遭受危害,即家长调解行为具有一定的保护作用;同时,积极性调解能够有效减少手机对其子女产生的负面影响。

认知是行为的决定性因素,已有研究发现,家长的认知能够显著预测其对子女的干预行为,具体而言,家长对子女可能存在或遭遇问题的认知与其后续采取干预行为的程度正相关,如家长认识到其子女的行为问题程度越高,他们参与社区组织的子女心理健康服务的程度就越高。在本研究中,电信诈骗已是严重威胁中学生健康发展的现实问题,家长对电信诈骗的认知会促使其采取调解行为来保护他们免受危害。

基于此,本研究提出如下研究假设:

H4a:家长的电信诈骗认知与其积极性调解正相关。

H4b:家长的电信诈骗认知与其限制性调解正相关。

除了电信诈骗认知以外,家长的个体感知,尤其是家长对媒介、媒介内容以及媒介对子女的影响的感知也是其调解行为的重要影响因素。EPPM模型中的感知严重性、易感性、自我效能和反应效能作为个体感知的重要维度,它们对家长调解行为的预测作用在已有的研究中得到了考察和检验。已有研究表明,家长的感知严重性、易感性、自我效能和反应效能都是其调解行为的积极预测因素。在本研究中,手机和网络是电信诈骗信息的主要传播渠道,为了保护其子女免受电信诈骗的负面影响,家长会对子女的手机使用和网络使用进行积极性调解和限制性调解,并且家长对电信诈骗的感知严重性、易感性、自我效能和反应效能越高,其采取积极性调解和限制性调解行为的程度就越高。

基于此,本研究提出如下研究假设:

H5a:家长的感知严重性与其积极性调解正相关。

H5b:家长的感知严重性与其限制性调解正相关。

H6a:家长的易感性与其积极性调解正相关。

H6b:家长的易感性与其限制性调解正相关。

H7a:家长的自我效能与其积极性调解正相关。

H7b:家长的自我效能与其限制性调解正相关。

H8a:家长的反应效能与其积极性调解正相关。

H8b:家长的反应效能与其限制性调解正相关。

此外,EPPM模型中的感知严重性、易感性、自我效能和反应效能被认为是解释其他因素“如何影响”个体行为的重要中介变量,这有助于进一步揭示个体行为的发生机制。我们认为,家长的电信诈骗认知作为EPPM模型的前因,可能会通过感知严重性、易感性、自我效能和反应效能的中介作用对其调解行为产生影响。

基于此,本研究提出如下研究假设:

H9a:感知严重性、易感性、自我效能、反应效能在家长的电信诈骗认知与积极性调解之间具有中介作用。

H9b:感知严重性、易感性、自我效能、反应效能在家长的电信诈骗认知与限制性调解之间具有中介作用。

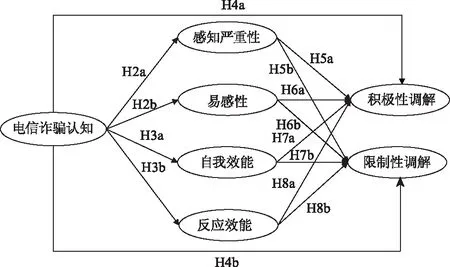

综上,我们提出如下理论模型(见图1):

图1 理论模型

二、研究方法

(一)数据收集

本研究采用问卷调查法收集数据,主要通过微信、QQ等渠道以滚雪球的方式于2020年9月至10月在“问卷星”平台面向我国中学生家长发放并回收414份问卷。经过筛查后,最终有效问卷为345份,有效回收率约为83.33%。

在有效问卷中,学生家长的平均年龄为43.26岁(SD=5.62岁),其中,初中生家长占55.7%,高中生家长占44.3%;男性占47.2%,女性占52.8%;小学学历者占8.1%,初中学历者占17.1%,高中、中专、中技或职高学历者占34.8%,大专学历者占14.5%,本科及以上学历者占25.5%;家庭年收入在10万元以下(不含10万元)者占39.1%,10万元—20万元(不含20万元)者占40.3%,20万元—30万元(不含30万元)者占18.3%,30万元及以上者占2.3%。

(二)测量

本研究参考和改编了现有的成熟量表来测量所有构念(见表1),并分别将感知严重性和易感性、自我效能和反应效能组合为威胁感知构念和效能感知构念,将其取值范围(2—14)的中位数“8”作为区分威胁感知和效能感知高低的临界值。

三、研究结果

本研究使用SPSS 25.0以及Mplus 7.0软件对数据做相应的统计处理。

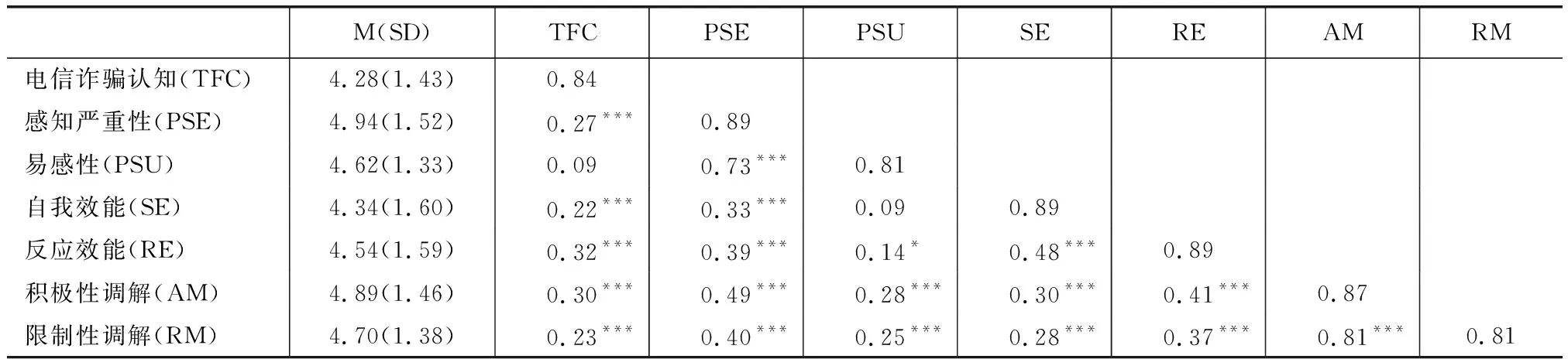

(一)测量模型

本研究对测量模型进行了验证性因子分析,结果(见表2)表明,测量模型拟合度良好。信度与效度检验结果(见表3)表明,所有构念的内部一致性信度(Cronbach′sα)均大于0.80,组合信度(composite reliability,CR)均大于0.70,表明其具有良好的信度;因子载荷(factor loading)均大于0.70,平均方差抽取量(average variance extracted,AVE)均大于0.50,表明其具有良好的聚合效度;每个构念的AVE值的平方根都大于该构念与其他各构念间的相关系数(见表4),表明所有构念具有良好的区分效度。

表1 构念及其测量

表2 模型拟合指数

(二)假设检验

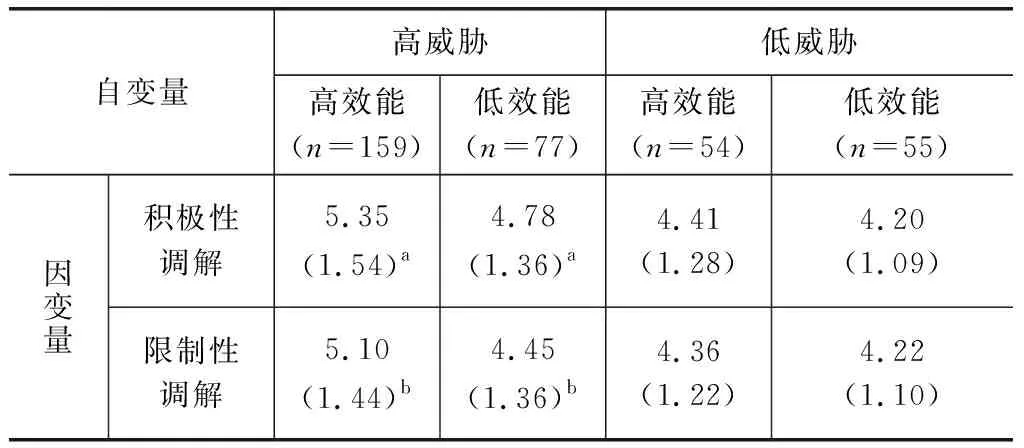

本研究采用独立样本t检验来对H1a和H1b进行检验。在本研究中,高威胁感知水平组(M=11.01,SD=1.79)与低威胁感知水平组(M=6.45,SD=1.03)分别有236位和109位家长;高效能感知水平组(M=10.56,SD=1.95)与低效能感知水平组(M=6.17,SD=1.27)分别有213位和132位家长。独立样本t检验的结果(见表5)表明,H1a和H1b得到支持。

表3 信度与聚合效度

表4 均值、标准差、相关系数与AVE值的平方根

表5 独立样本t检验结果

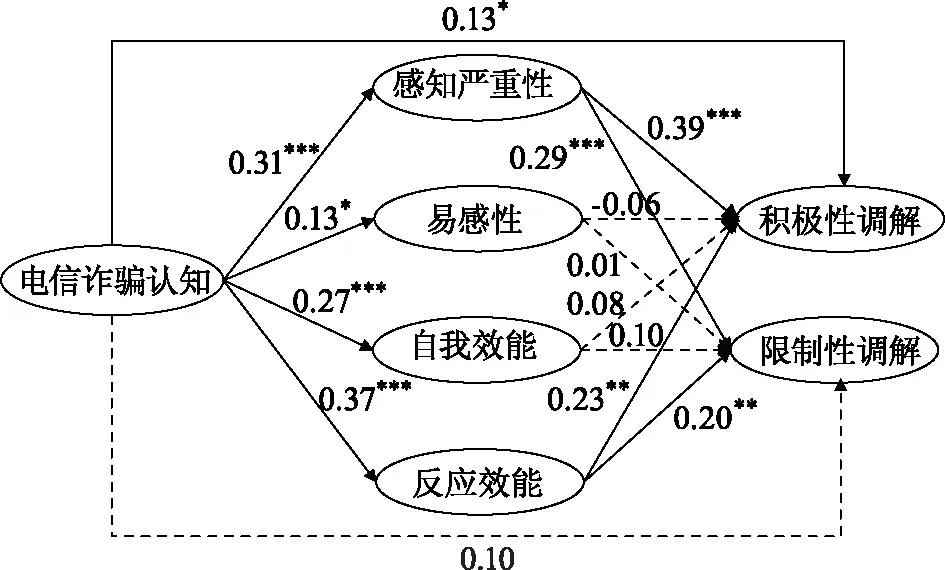

本研究将家长的性别、年龄、受教育程度和家庭年收入作为控制变量,使用结构方程模型的方法对H2a—H8b进行检验,结果(见表2)表明,结构方程模型拟合度良好。结构方程模型分析的路径系数(见图2)表明了所有研究假设的检验结果,其中H2a、H2b、H3a、H3b、H4a、H5a、H5b、H8a和H8b得到支持,而H4b、H6a、H6b、H7a和H7b未得到支持。

注:实线箭头表示显著路径,虚线箭头表示不显著路径;* p<0.05,** p<0.01,*** p<0.001。

本研究使用Bootstrap法抽样3000次进行中介效应分析来对H9a和H9b进行检验,结果(见表6)表明,家长的电信诈骗认知通过感知严重性、反应效能的中介作用分别对其积极性调解和限制性调解产生影响,H9a和H9b均得到部分支持。

表6 中介效应检验结果

四、讨论及后续研究

(一)讨论

首先,本研究基于EPPM模型检验了家长调解行为的发生条件。研究结果表明,对于高电信诈骗威胁感知水平的家长而言,高效能感知水平组的家长比低效能感知水平组的家长表现出更高水平的积极性调解和限制性调解行为,而对于低威胁感知水平的家长而言,效能感知水平与其调解行为无关。这与此前相关研究的结论相一致,即只有当威胁感知和效能感知水平都较高时,人们才会改变自己的态度和意愿,采取保护行为;而当人们的威胁感知水平较低时,效能感知与其反应行为无关。

其次,本研究将家长的电信诈骗认知作为新的前因引入EPPM模型。研究结果表明,家长的电信诈骗认知分别与其感知严重性、易感性、自我效能和反应效能正相关。从本质上来看,EPPM模型作为一个信息处理过程模型,人们的认知恰是信息处理的重要预测因素,会影响人们的威胁评估和效能评估。在本研究中,家长对电信诈骗的认知程度越高,他们的威胁感知和效能感知水平也就越高。

再次,本研究发现家长的感知严重性和反应效能分别与其积极性调解和限制性调解正相关,而易感性和自我效能与调解行为无显著相关关系。这与黄(Y.Hwang)等的研究结论部分一致,即家长的感知严重性和反应效能是其调解行为的积极预测因素。在本研究中,当家长认为电信诈骗具有严重危害时,为了保护子女,他们会更倾向于采取调解行为;同理,当家长认为自己对子女的积极性调解和限制性调解行为有效时,他们也会更倾向于采取调解行为来保护子女免受电信诈骗的危害。但是,本研究并未发现易感性和自我效能对积极性调解和限制性调解的积极预测作用。这可能是因为家长受到个人自尊特质的影响,普遍倾向于认为自己的子女不易受到电信诈骗的负面危害,家长之间的易感性差异较小,并且面对具备严重威胁的电信诈骗,家长的自我效能普遍不高,因此易感性和自我效能的作用并不显著。

最后,本研究发现,家长的感知严重性和反应效能是其电信诈骗认知和调解行为之间重要的中介变量,而易感性和自我效能未起中介作用。也就是说,家长的电信诈骗认知主要通过影响其感知严重性和反应效能来进一步促使家长采取积极性调解和限制性调解行为,这在一定程度上揭示了家长的电信诈骗认知对其调解行为的影响机制。

(二)理论贡献和现实贡献

从理论角度而言,本研究重新实证地印证和拓展了EPPM模型。

第一,EPPM模型源于恐惧诉求研究,后来被广泛应用于健康传播等领域考察和解释人们的意愿和行为。本研究首次将EPPM模型应用于电信诈骗这一语境来考察家长对其子女的调解行为,重新印证了EPPM模型的基本观点,并且发现了EPPM模型中感知严重性和反应效能的中介作用,在一定程度上拓展了该模型的应用范围。

第二,如前所述,个体差异如过往经历、性格、文化背景等是EPPM模型的前因,本研究则将认知作为新的前因引入EPPM模型。研究结果表明,家长的电信诈骗认知对其感知严重性、易感性、自我效能和反应效能具有显著的预测作用,这在一定程度上对EPPM模型本身进行了拓展。

从现实角度而言,本研究的发现有助于引导家长更加有效地保护子女免受电信诈骗的危害。

第一,家长的电信诈骗认知影响着他们对电信诈骗信息的威胁评估和效能评估,进而影响着他们对子女的调解行为。这启发家长更多地关注、认识和了解电信诈骗尤其是关于预防电信诈骗的知识,以便能够更好地处理电信诈骗信息,做出保护行为。

第二,家长采取积极性调解和限制性调解干预子女媒介使用的程度较高,此前有研究表明,家长调解能够有效减少子女遭受的危害。因此家长的积极性调解和限制性调解可被作为保护子女免受电信诈骗危害的有效措施,如限制子女使用手机或网络查看的内容、告诫子女在遇到可能会暴露隐私信息的情况时及时停止使用手机或网络等。

(三)研究不足及后续研究

本研究基于EPPM模型考察了家长的电信诈骗认知对其调解行为的影响,得出了一些具有理论和实践价值的发现,但是也存在一些不足,可以在后续研究中加以完善。

第一,研究的结果虽然支持了大部分的研究假设,但是从EPPM模型的基本观点及先前研究的结论来看,易感性和自我效能的中介作用可能受到其他因素的影响而未被发现。后续研究可以围绕此问题,尝试探寻影响感知严重性、易感性、自我效能和反应效能的中介作用的因素。

第二,研究的调查对象聚焦于中学生家长,因此将本研究的结论推广到中学生家长以外的群体时需要谨慎,后续研究可以结合各群体的具体特征来进行。

注释:

① Mohammed A.Ali,Muhammad A.Azad,Mario P.Centeno,Feng Hao,Aad Van Moorsel.Consumer-FacingTechnologyFraud:Economics,AttackMethodsandPotentialSolutions.Future Generation Computer Systems,vol.100,2019.p.409.

② Ning Ye,Le Cheng,Yun Zhao.IdentityConstructionofSuspectsinTelecomandInternetFraudDiscourse:FromaSociosemioticPerspective.Social Semiotics,vol.29,no.3,2019.p.320.

③ 赵雷、黄雪梅、陈红敏:《电信诈骗中青年受骗者的信任形成及其心理——基于9名90后电信诈骗受骗者的质性分析》,《中国青年研究》,2020年第3期,第52-53页。

④ Eleanor E.,Maccoby.TheRoleofParentsintheSocializationofChildren:AnHistoricalOverview.Developmental Psychology,vol.28,no.6,1992.p.1006.

⑥ Daniel J.Barnett,Ran D.Balicer,Carol B.Thompson,et al.AssessmentofLocalPublicHealthWorkers’WillingnesstoRespondtoPandemicInfluenzaThroughApplicationoftheExtendedParallelProcessModel.PLOS ONE,vol.4,no.7,2009.pp.1-8.

⑦⑧ Kim Witte.PuttingtheFearBackintoFearAppeals:TheExtendedParallelProcessModel.Communication Monographs,vol.59,no.4,1992.pp.330-331,pp.331-332.