抗咪唑啉酮类除草剂基因ALS627N改良粳稻品种除草剂抗性研究

李梦臣, 冯志明,2, 崔 傲, 王广达, 许志文, 黄 涛, 丁炜宸, 胡珂鸣,2, 陈宗祥,2, 左示敏,2

(1.扬州大学农学院/江苏省作物基因组学和分子育种重点实验室/植物功能基因组学教育部重点实验室,江苏扬州 225009;2.扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心/江苏省作物遗传生理重点实验室,江苏扬州 225009)

草害是影响作物高产、稳产、优质的重要因素之一,是当今农作物育种家主要针对的难点之一,也是苦恼广大农民的一大问题。在水稻生产中,随着直播稻栽培面积的不断扩大,稻田草害越来越严重。喷施除草剂是防治草害的有效手段,而除草剂对常规作物同样具有伤害性,一定程度上限制了其使用范围,培育及推广抗除草剂水稻品种是目前最为经济有效的解决杂草问题的方式,对于水稻轻简栽培、提升农业生产效益具有重要意义。

目前,在抗不同种类除草剂的作物中,只有抗草甘膦、草胺膦及抗咪唑啉酮类除草剂作物获得大面积的种植,其中由非转基因手段获得的抗咪唑啉酮类除草剂作物最受人们青睐。咪唑啉酮类除草剂是农业生产上广泛使用的一类高效广谱低毒的除草剂,目前已有6种商业化产品,包括咪唑乙烟酸、咪草酸、咪唑烟酸、咪唑喹啉酸、甲基咪草烟和甲氧咪草烟,能有效防除1年生禾本科杂草和阔叶杂草,其机理是通过抑制植物生物合成过程中关键酶乙酰乳酸合酶(acetolactate synthase,ALS)的活性,进一步抑制植物体内支链氨基酸如异亮氨酸、亮氨酸和结氨酸等的合成,进而抑制植物生长。作物对咪唑啉酮类除草剂的抗性来自基因1个或多个氨基酸变异而导致酶的结构变化,已报道的抗除草剂位点包括Ala96、Ala122、Asp376、Gly95、Gly654、Pro197、Ser627、Ser653和Trp548,不同位点突变导致了不同水平的除草剂抗性。

抗咪唑啉酮类除草剂水稻在美国早已通过诱变手段被创制并广泛应用,如XL729、XL745、XP534及XP756等抗咪唑乙烟酸杂交水稻市场份额高达75%。近年来,我国学者也创制了一些抗咪唑啉酮类除草剂水稻新种质/品种,最早通过审定的抗除草剂水稻品种是天津市水稻研究所培育的金粳818,其携带抗咪唑乙烟酸基因;此外,北京大学邓兴旺团队用EMS 诱导黄华占获得的抗除草剂突变体洁田稻001,在2019年获得新品种权;利用这些种质,也相继培育出一些其他抗除草剂新品种。然而,目前江苏抗除草剂粳稻品种非常紧缺,无法适应农业生产中的用种需求,虽然针对金粳818中携带的抗除草剂基因开发了若干紧密连锁或功能性分子标记,并通过标记辅助选择(marker-assisted selection,简称MAS)开展了分子育种工作,初步表明在江苏粳稻育种中具有巨大的应用潜力,但是对于其在江苏粳稻背景下是否会对农艺性状、稻米品质及抗病性带来不利影响,还未有过系统研究。

本研究通过MAS方法将金粳818中的基因导入江苏省2个优良食味粳稻品种南粳5718和南粳505中,获得了一系列背景与受体亲本基本一致、携带基因的高世代回交稳定改良系,通过对改良株系进行除草剂抗性鉴定,考察其主要农艺性状、品质性状以及对稻瘟病、白叶枯病抗性,探讨了在江苏粳稻抗除草剂育种中的利用价值。

1 材料与方法

1.1 水稻材料

供体亲本为金粳818,是天津市水稻研究所育成的常规优质粳稻品种,目的基因受体亲本为江苏省推广的优良食味粳稻品种南粳5718和南粳505。鉴定目的基因抗性的除草剂为咪唑乙烟酸。

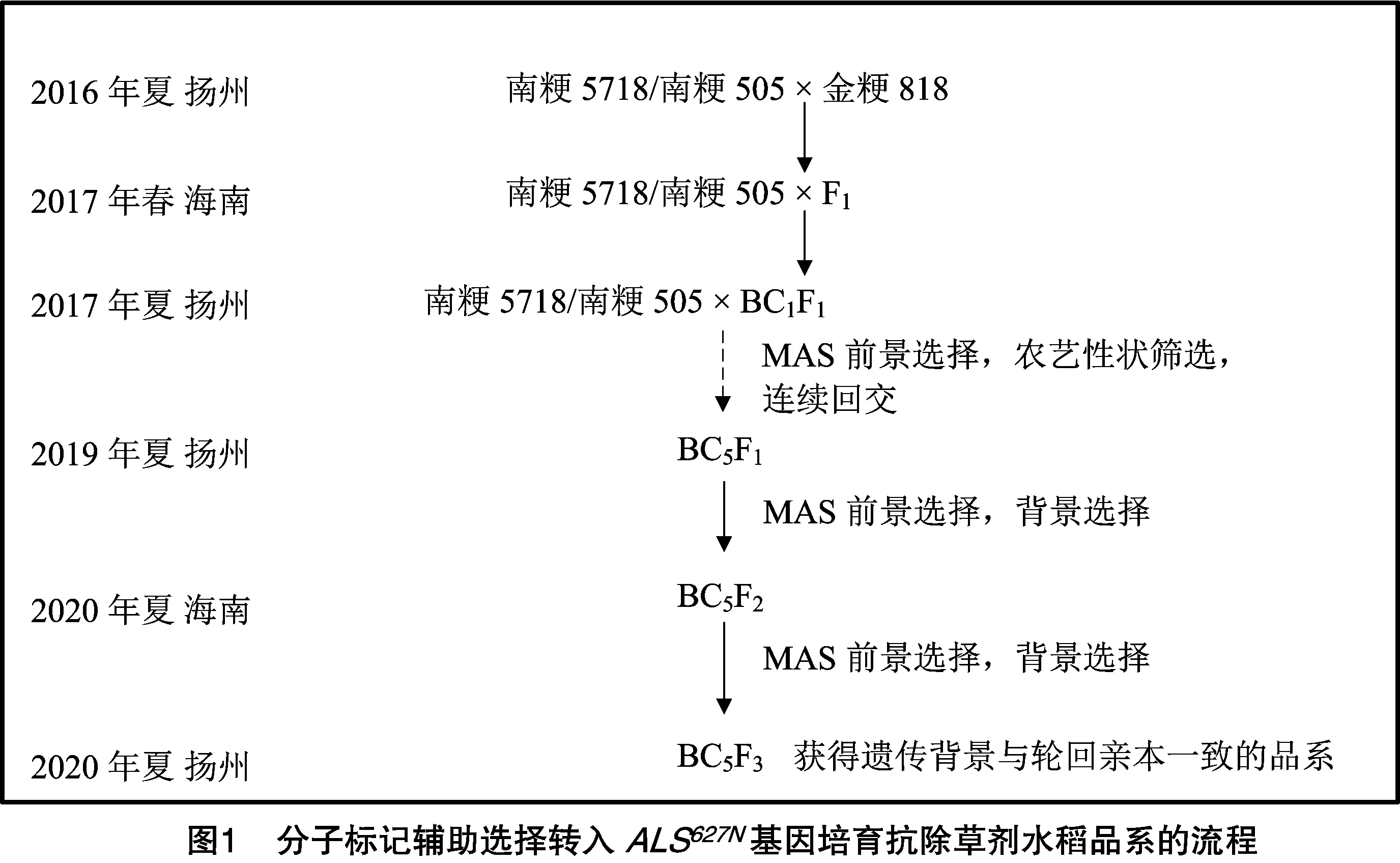

1.2 回交改良系创制

材料创建流程见图1,2016—2020年在扬州大学文汇路校区校内基地(119°24′53″E,32°23′21″N)和海南陵水县扬州大学南繁基地(110°01′40″E,18°31′50″N),以南粳5718和南粳505为母本与金粳818杂交,再分别以南粳5718和南粳505作轮回亲本连续5次回交、3次自交,其间利用与紧密连锁的分子标记RM7413对进行“前景”检测,低世代结合田间表型筛选,BCF和BCF世代利用农业农村部颁布的农业行业标准NY/T 1433—2014《水稻品种鉴定技术规程 SSR标记法》中推荐的48个SSR标记和左示敏等筛选获得的用于江苏粳稻品种鉴定的在水稻染色体上分布相对均匀的52个核心标记(其中7个为行业标准NY/T 1433—2014《水稻品种鉴定技术规程 SSR标记法》中的标记),共93个SSR标记进行背景检测,获得背景与轮回亲本一致的BCF株系。

1.3 DNA提取和PCR扩增

采用CTAB法提取单株叶片DNA,接着进行PCR扩增试验反应。体系如下:10 μL 2×MIX, 0.5 μL Forward primer(10 μmol/L),0.5 μL Reverse primer(10 μmol/L),2 μL DNA(100 nmol/μL),7 μL ddHO。反应程序分为3步:95 ℃ 5 min;95 ℃ 30 s,58 ℃ 15 s,72 ℃ 30 s,共38个循环;72 ℃ 5 min。PCR 完成后,采用 10%的聚丙烯酰胺凝胶电泳进行检测,电压选择180 V,电流为200 A,时间为2 h左右,电泳结束后进行银染,最后封胶拍照并分析胶图。

1.4 除草剂抗性鉴定

于2021年夏季在镇江市京口区新民洲试验基地(119°33′24″E、32°16′22″N)将的高世代回交改良系和相应对照品种进行直播,3次生物学重复,每个重复直播面积1.2 m左右。在3叶1心时,将咪唑啉哃类除草剂5%咪唑乙烟酸水剂(山东先达农化股份有限公司)稀释 1 000 倍,按300 L/hm喷雾处理,于10、20 d分别调查抗性并拍照记录,叶片全部枯萎或死亡为感,植株存活为抗。

1.5 农艺性状和品质性状调查

于2021年夏季在镇江市京口区新民洲试验基地种植的高世代回交改良系和相应对照品种,采用完全随机区组设计,3次生物学重复,每个重复种植9行,每行50株,共450株,株行距为分别为11.1、3.00 cm。考察的基本农艺性状和品质性状包括株高、全生育期、有效穗数、穗粒数、结实率、千粒质量、折合产量、整精米率、垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量等。

1.6 稻瘟病和白叶枯病抗性鉴定

于2021年夏季在扬州大学文汇路校区校内基地进行稻瘟病和白叶枯病抗性鉴定。穗颈瘟抗性鉴定菌株由江苏省农业科学院植物保护研究所刘永峰研究员提供,选用2021年分离得到并经过24个近等基因系鉴定具有代表性的菌株作为鉴定用菌株,分别为2021-3、2021-43、2021-71、2021-150和2021-497,共计5个菌株。穗颈瘟的鉴定采用5个菌种的混合液接种鉴定,在水稻孕穗期每穗注射1 mL混合菌液,每个品种接种6个幼穗,接种方法和病级评价标准参考文献[14]。白叶枯病抗性鉴定菌株PX079也是由江苏省农业科学院植物保护研究所刘永峰研究员提供,在水稻孕穗期,采用剪叶法进行接种,用剪刀蘸取菌液,剪去剑叶叶尖约2 cm长部分,每个品系至少接种10个单株,每个单株至少接种1个剑叶,在接种后20 d调查病斑长度。

1.7 数据分析

使用Excel 2016录入和整理数据,用SPSS 19.0软件中的独立样本测验方法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 利用分子标记辅助选择获得ALS627N高世代回交改良系

为了明确抗咪唑啉酮类除草剂基因在江苏粳稻中的育种利用潜力,以金粳818作为抗咪唑啉酮类除草剂基因供体亲本,分别与南粳5718和南粳505杂交,再以南粳5718和南粳505作轮回亲本分别回交,从BCF开始利用标记RM7413对进行前景检测,再结合田间农艺性状选择更接近轮回亲本的单株继续回交,获得BCF世代;对前景选择获得的目标单株,再用93个分子标记进行背景检测,南粳5718和南粳505这2个回交方向分别获得遗传背景与轮回亲本一致的单株2株和1株,以及遗传背景与轮回亲本有1~2个位点杂合的单株各2株,分别收获种植成BCF。在7个BCF群体中,分子检测筛选出纯合且遗传背景与轮回亲本一致的单株28株(南粳5718背景)和22株(南粳505背景),部分检测结果如图2-A所示,条带与金粳818一致的单株即为携带的纯合植株,部分背景检测结果见图2-B。

在BCF世代继续进行田间综合表型筛选,最终在2个背景下各筛选获得基本性状与轮回亲本高度相似的3个BCF稳定改良系,分别为南粳5718R-5、南粳5718R-6、南粳5718R-9和南粳505R-2、南粳505R-7、南粳505R-12,用于接下来的综合性状评价。

2.2 ALS627N高世代回交改良系抗咪唑乙烟酸除草剂

为了评价高世代回交改良系对咪唑啉酮类除草剂的抗性,笔者在田间对BCF世代稳定品系进行了咪唑乙烟酸除草剂喷施试验。如图3所示,在喷施除草剂之前,2个对照品种(南粳5718和南粳505)与改良系均生长正常;当喷施除草剂后 10 d,对照品种逐渐枯黄死亡,而不同背景下的改良系均保持生长正常;当喷施除草剂后20 d,对照品种已全部枯死,而改良系生长正常,表明2个粳稻背景下的携带的高世代回交改良系对咪唑啉酮类除草剂咪唑乙烟酸具有很好的抗性。

2.3 ALS627N高世代回交改良系的农艺和稻米品质性状

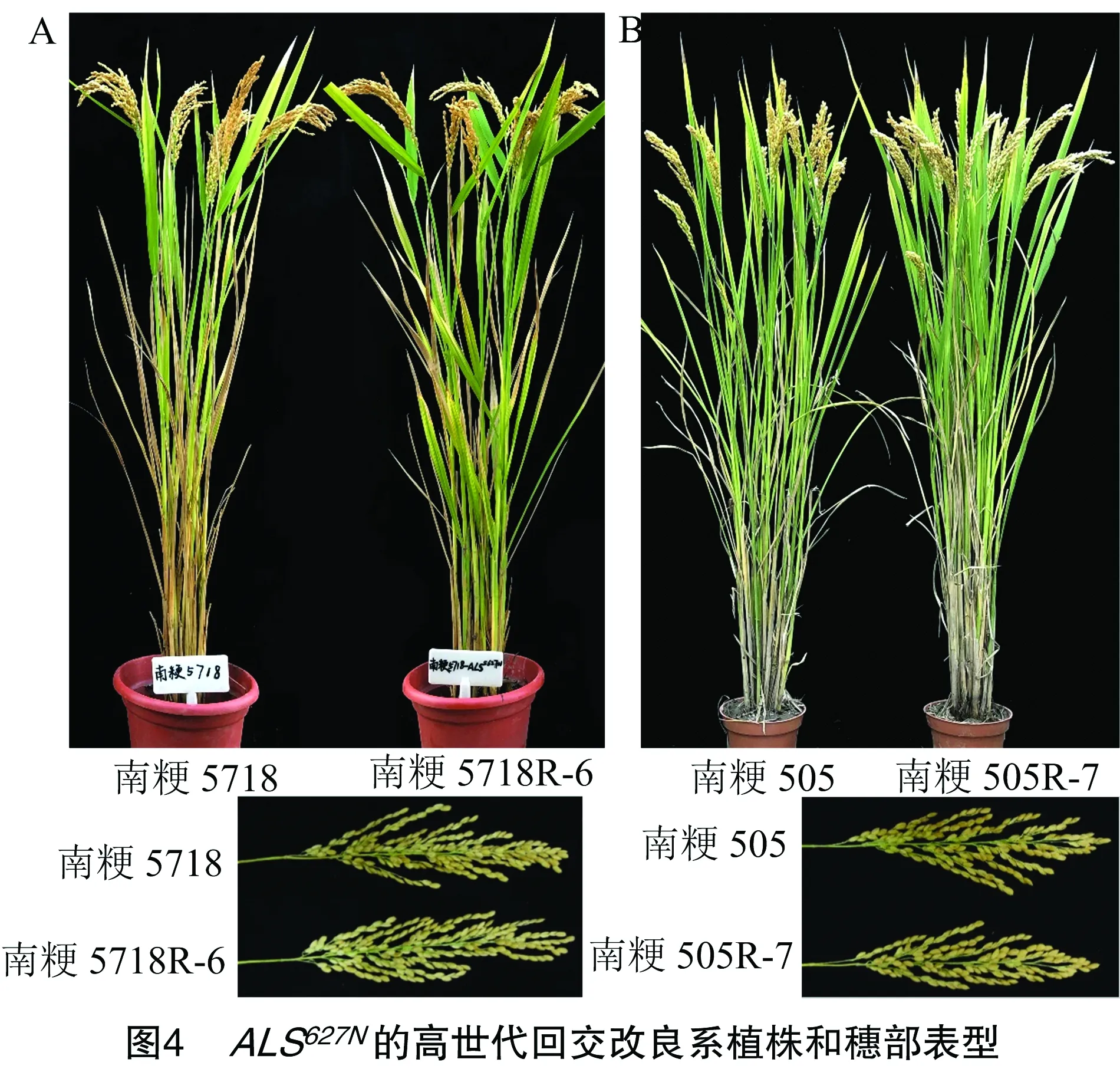

为了明确引入是否会影响农艺性状和稻米品质, 笔者考察了高世代回交改良系和相应对照品种的基本农艺性状和品质性状。如表1和图4所示,总的来说,大多数改良系表现出与相应的轮回亲本相似的性状。虽然在一些性状上某些品系和对照之间存在显著差异,但这些性状在不同改良系中变化并不一致。如南粳505R-2和南粳505R-7表现出比南粳505更高的结实率,而其他改良系则表现出与相应对照接近的结实率;南粳5718R-5表现出比南粳5718更高的垩白粒率,南粳505R-2表现出比南粳505更低的垩白粒率,而其他改良系则表现出与相应对照接近的垩白粒率。表明这些性状的改变与没有紧密联系,意味着在江苏粳稻中引入对水稻农艺性状和稻米品质没有紧密联系的不利影响。

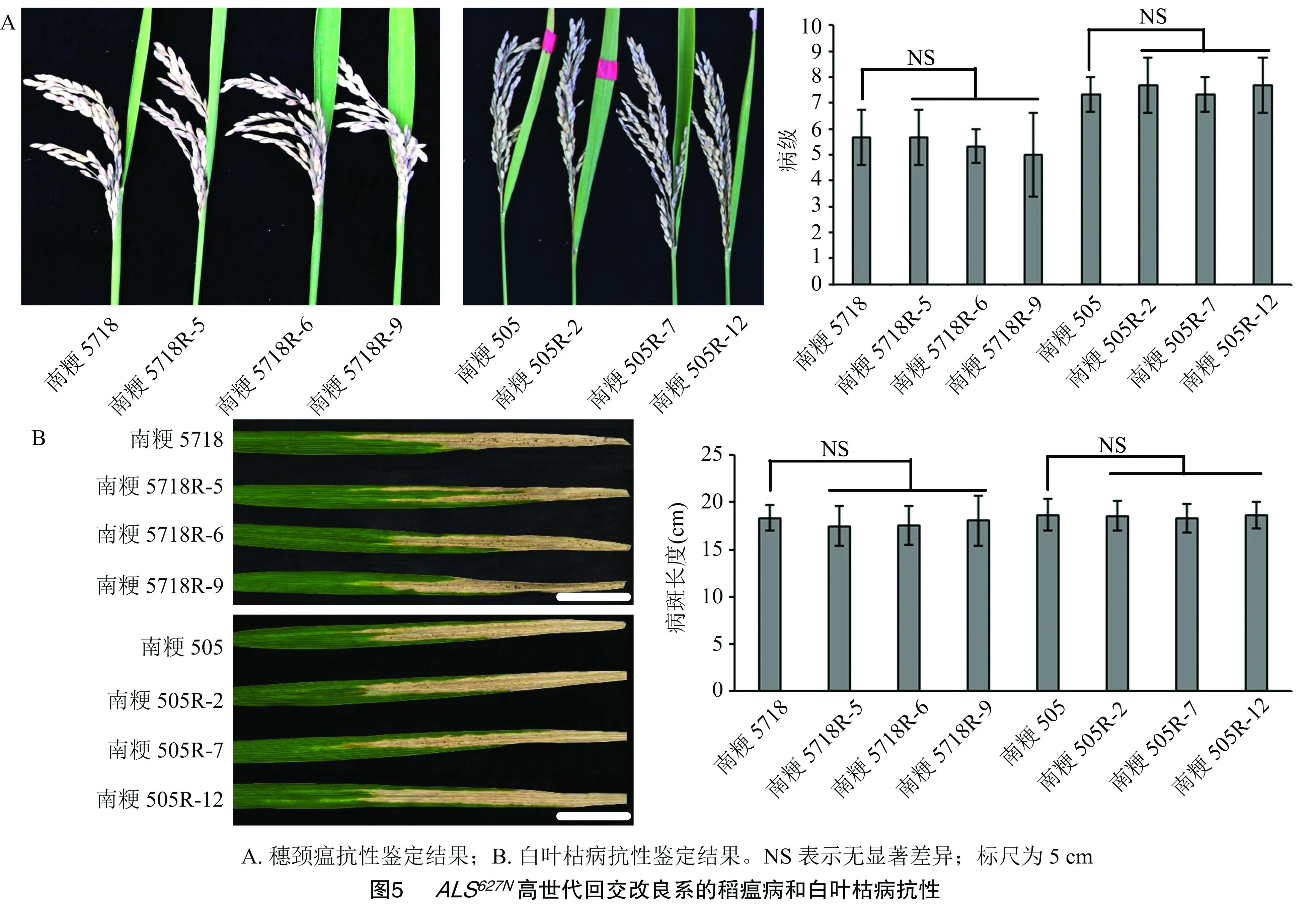

2.4 ALS627N高世代回交改良系对稻瘟病和白叶枯病的抗性

为了明确的引入是否会影响水稻对稻瘟病和白叶枯病的抗性,笔者对的高世代回交改良系和相应对照品种进行了抗性鉴定。如图 5-A 所示,对照品种南粳5718和南粳505平均单穗损失率病级分别为5.6和7.3,而南粳5718背景改良系的病级在5.0~5.6之间,南粳505背景改良系的病级在7.3~7.6之间,和各自对照品种均无显著差异。如图5-B所示,南粳5718和南粳505的病斑长度分别为18.35、18.67 cm,回交改良系的病斑长度在17.55~18.6 cm之间,和各自对照均无显著差异。这些结果表明在江苏粳稻中引入不会影响其稻瘟病和白叶枯病抗性。

3 讨论与结论

江苏粳稻种植近年来逐渐向轻简化、机械化方向发展,直播稻的面积大幅度增加,但在直播稻田里容易发生草害,尤其是杂草稻危害,已给水稻产量和品质带来严重危害。目前市面上广泛售卖和使用的除草剂虽然有很好的抑制杂草作用,但是其在消灭杂草的同时对水稻本身也带来无法忽视的伤害,且难以清除杂草稻,这使此类除草剂的使用受到很大限制。因此,培育抗除草剂水稻品种是解决该问题的有效方式。然而,目前江苏抗除草剂粳稻品种非常紧缺,无法适应农业生产中的用种需求。咪唑啉酮类除草剂是一类广谱内吸性除草剂,能有效防除杂草和杂草稻,且不危害人体和牲畜,金粳818中含有抗咪唑啉酮类除草剂基因,虽然有研究表明在江苏粳稻育种中具有巨大应用潜力, 但是对于其在江苏粳稻背景下是否会对农艺性状、稻米品质及抗病性带来不利影响,还未有过深入研究。本研究结合分子标记辅助选择将金粳818中的基因转入江苏省2个优良食味粳稻品种南粳5718和南粳505中,评价其在育种实践中的应用潜力,在每个背景下分别选择3个背景与相应受体亲本一致的BCF世代回交改良系,除草剂抗性鉴定结果显示,受体亲本喷施后全部枯死,而改良系对咪唑乙烟酸表现出完全抗性,表明基因在江苏不同粳稻背景下对除草剂咪唑乙烟酸具有很好的抗性,这与前人报道一致。

为了进一步评估基因在生产应用中是否存在负面效应,笔者详细比较了改良系与受体品种在一些重要性状上是否存在差异。结果发现虽然部分改良系中的个别品质性状发生一些改变,但是这些性状在不同改良系中的变化并不呈现一致的趋势,表明导入基因对水稻重要经济性状没有紧密联系的不良影响。虽然笔者使用的93对分子标记(包括农业行业标准48对SSR标记)在江苏省粳稻中有很好的鉴别能力,但密度还是有限,不能完全代表整体背景,因此,这些性状的变化可能是由于这些改良系的背景和受体品种还有轻微差异,穗颈瘟和白叶枯病的抗性鉴定也发现高世代回交改良系的穗颈瘟和白叶枯病抗性水平与受体亲本一致,表明的引入也不会影响稻瘟病和白叶枯病抗性。这些研究表明基因在培育抗除草剂水稻品种上具很高的育种利用价值,此外,本研究选择的受体品种南粳5718是目前在江苏水稻生产上大面积推广种植的优良食味软米品种,得到的抗除草剂改良系实际应用价值高,不仅有望迅速服务于农业生产,还可以作为抗除草剂育种新的供体,最终加快江苏及其周边地区抗除草剂粳稻品种的开发。