乾隆朝江南居士群体科举资本的经营

陈玉兰, 王子珍

(1.浙江师范大学 江南文化研究中心,浙江 金华 321004; 2.浙江师范大学 人文学院,浙江 金华 321004)

居士本指饱学居家、隐而不仕之士。佛教传入中国后,则泛指居家修佛之士。至宋代,自称居士成时代风尚,有未仕而称居士者如秦观,有贬谪而称居士者如苏轼,亦有致仕而称居士者如欧阳修,此时称居士者多指暂不在官的士人,是否信佛并不重要。到清代,居士多指身不在官而居家参禅修道者。居士意涵不同时代容有变化,但顾名思义自当是淡薄科第鄙弃利禄之人。然而乾隆朝居士却往往意在功名仕途,在前路受限的情况下,他们以退为进找捷径,着意经营自己的经济资本、文化资本、社会资本,这可谓是一种奇特的科举现象。这种现象的产生自有其特定的时代背景。

一、乾隆朝江南居士群体概况

随园居士袁枚曾谓乾隆朝“士大夫靡不奉佛”(《答项金门》)。[1]其实非唯在朝士大夫,不少在野文士也以奉佛居士自称却声名籍籍,他们学通儒释、究心佛典,且南北奔走、声气相投,形成引人注目并招来物议的特殊群体。乾隆朝居士群体以游走于江南者影响最大,且与前明、晚近相比颇具时代特殊性和典型性,故特为拈出,以作探究。

(一)乾隆朝江南居士群体的人员构成

乾隆朝彭绍升、罗有高、汪缙、薛起凤等外服儒服、内宗梵行,四人有“契好之诚,切磋之密”(《罗台山述》),[2]卷八431其著述,长洲彭氏曾合为《彭刻四种》刊行,可谓江南居士群体之代表。

二林居士彭绍升(1740—1796),江苏长洲人。曾祖彭定求、父亲彭启丰均为状元。彭绍升乾隆二十二年(1757)会试中式,后选为知县,辞不就官,侍母著述以终。其为儒学,得汪缙启发;其皈依佛法,受薛起凤影响,并与罗有高过从甚密。平生会通佛儒,著述甚丰。热衷慈善,泽被甚广,于落魄居士亦多有照拂。

爱庐居士汪缙(1725—1792),江苏吴县人。出身商贾之家,少孤,由母亲程氏抚养成人。好禅,出儒入佛。曾主讲于来安县建阳书院,受浙江学使之聘校阅试卷。终身偃蹇诸生,喜闭门著述。

香闻居士薛起凤(1734—1774),江苏长洲人。年少丧父,由其舅比丘广严福公①于苏州卖卜供其衣食。因承舅教,意欲撤除儒释藩篱。乾隆二十五年(1760)乡试中举。曾先后于海虞授徒、于沂州书院掌教。

尊闻居士罗有高(1734—1779),②江西瑞金人。29岁以优行贡入太学,32岁应顺天乡试中式,座师为长洲彭启丰。大约于乾隆二十七年(1762),与彭绍升在京都相识,此后两人习静参禅、淬砺学问。经彭绍升绍介,罗有高于乾隆三十一年(1766)左右与汪缙、薛起凤定交。

除以上四人而外,声气相投的居士还有苏州李大夏、沈执中。李大夏曾与汪缙、彭绍升、薛起凤一同护送起凤业师周鹿原上吴中佛教名山支硎山过山居生活,且曾捐赠藏经一部,藏于中峰寺。其长姊即汪缙妻,其父李秉钟修身积善,受汪缙劝告,持七佛偈,曾言“宁人负我,我毋负人”,不久又悟“言人负我,我已负人矣”(《书李诚斋行述后》)。[3]卷七441彭绍升受其点化。由此可见,彭绍升、汪缙、李大夏与李秉钟在地缘和亲缘关系之外,别有一重修佛悟道、互相切磋的学友关系。沈执中(1699—1778),为彭启丰同学,补增广生。喜读内经,曾向彭绍升借《传习录》亲手抄录,养恬淡虚无之气,自题其室曰“心太平居”。彭绍升视之为知己,不仅因通家之谊,更因“于性命之际有密契”(《沈先生述》),[3]卷二十二310两人合创近取堂,行慈善事。罗有高存诗不过55首,送沈执中者便有6首,汪缙亦有诗相赠,可见沈执中与该居士群体交往之密。

从存世诗文集看,薛起凤擅诗,有寄彭绍升、汪缙的组诗;汪缙尺牍现存32函,其中致彭绍升23函,致罗有高3函;罗有高现存尺牍39函,其中致彭绍升15函,致汪缙6函;彭绍升《二林居集》《一行居集》有尺牍凡55函,其中与罗有高4函,与汪缙9函。仅从诗文书信数量与交往密度而言,在这一乾隆朝江南居士群体中,彭绍升无疑为核心人物。

(二)乾隆朝江南居士群体的特点

考察乾隆朝江南居士的情感志趣、互动交游情况,大致可归纳出该群体有如下特点。

1.修佛行善,声气往来

江南居士群体活动主要有两个方面:其一,共同参禅,论文悟道。彭绍升早年习佛曾受薛起凤引导,后与罗有高多次闭关习静,曾与汪缙讨论当下不知反本的学术现象。汪缙与罗有高曾就儒佛界限展开激烈争论,罗有高与彭绍升同宗净土,常常通过书信交流日常念佛的方法与感悟。其二,共商行善,合作刻书。彭绍升曾与沈执中合创近取堂,周济乡里;与李大夏共商辟建文星阁放生池以及创办同善会事宜;其《居士传》五十六卷的编撰耗时多年,期间汪缙、罗有高参与评点、校阅;罗有高为师友邓元昌、宋光国整理遗集,汪缙、彭绍升为之分写序跋传记。

2.重视文辞,有志立言

江南居士群体虽均以儒佛一家为思想旨趣,但普遍负有强烈的仕进之心与以文名世的立言之志。彭绍升以进士而选为知县,却而不就,一意著述,所传文字甚夥。罗有高力主“辞非君子所废”(《答杨迈公书》),[2]卷三166汪缙则自小便有志举业与著述。薛起凤曾感慨“词赋工何益,嗟予况不工”(《生日寓斋感怀八首》其四),[4]卷二96这与其说是否认文辞的作用,更像是频年作客海虞,为生计所累后的牢骚与自谦之言。当袁枚想删去早年诗作时,薛起凤劝其保留,认为“孤松苍于冬,时花繁于春:各有其时,不可废也”(《小仓山房诗集序》)。[5]不仅如此,他认为《小仓山房诗集》诗歌编年展示了袁枚四十年之行藏,可当成随园“年表”阅读——诗即是人,可见薛起凤对文学的重要性了然于心。

3.着意求仕,应举不辍

这于彭绍升看似例外,但其实彭氏17岁成举人,18岁会试得中,22岁补殿试中式,早年应举亦不可谓不用心,后来只因少时伤毁一目的生理缺憾,以及其家族累世华簪有盈满之患而不入仕途。他之所以自号“二林居士”,乃因所敬慕的明代名儒无锡高攀龙与东晋居士庐山刘遗民修学之地都名“东林”的缘故,从中也透露出彭绍升原本兼有入世与出世双重情怀,故其皈依净土,当有借以实现经世理想的成分在。汪缙化用陶渊明“吾亦爱吾庐”诗句自号爱庐居士,日常喜欢闭户息交,以“名心殊淡”自我标榜,却穷尽一生不弃举业,其学友汪启堂笑谑他“名心之浓,无复浓于此矣”(《汪允坚传》)。[6]卷九370罗有高会试屡黜,直至重疾缠身,仍不甘放弃。薛起凤亦不曾看淡功名,当外甥兄弟或早夭或入道,家族孤寒,亲人“无家空望吾”时,他也曾自悔力量渺小,“寒枫不成荫,霜草彻根枯”(《哭外甥任文煜有序》),[4]卷二112悲慨死生俱苦。借科举仕进以摆脱生计烦恼,振兴家族,是他频上公车的动力。

4.互相体贴,抱团取暖

居士群体一味求仕,但却未能如愿,科名之累与家计之忧接踵而至,群体成员之间的交往就有惺惺相惜的情分。罗有高会试落第归里,因家中长兄分爨,他不得不辟居他处以奉养双亲。时亲老子幼,新居寥落,科举挫折与生活琐碎交织,“如着败衣入丛棘中”,闭关之愿、迁吴之志无从实现,牢骚断肠,于是他写信向彭绍升倾诉。(《与彭允初》)[2]卷三148苦暑之夜辗转难眠的汪缙,回忆平生所学而“痛其未成”,想起友人以弈棋比喻学问之道,颇有所感,于是作《弈喻》《弈事》《弈乐》各一篇,《弈说》三篇,赠给对其文章激赏不已的罗有高。(《弈喻》)[6]卷一40薛起凤患咯血,病革之时,彭绍升为之诵读《玉诠语录》,以示慰藉。(《答彭允初六首》其五)[4]卷三130

综上所述,乾隆朝江南居士群体往往兼有儒家进取与释家虚空的思想,兼顾修行与修心的双重追求。他们有研究佛典的爱好,但不意味着对俗世功名、位望的放弃。甚至相反,似乎是因科名受挫,内心跌宕,抑郁之情无法解脱,才转习佛老,借参禅习静消泯人生的挫败感。如果将文士与皇权的关系分为向心型、离心型与交互型,一味求仕当为向心型,隐居山林为离心型,那么居士则是处在两者之间,属于交互型。乾隆朝江南居士群体悉数经历了科举考试,大多数为功名仕进踽踽终身,总体而言,他们向心的意愿远高于离心。这群以居士自居却一味求仕的文士群体,为何在乾隆时期出现,又为何主要活动在江南,值得先作一番探究。

二、乾隆朝江南居士群体的形成背景

居士群体出现在乾隆时期的江南,并非偶然,而与清帝对佛教的扶持、社会风尚的促进、乾隆朝科举政策导致的登科危机以及士子们借佛道义理以行精神自救等因素有关。

(一)朝廷的引导与社会风尚的促进

从外部原因看,统治者的引领、社会思潮的转变与江南地区的慈善传统,促使士人探索佛理、力行善事。

1.清统治者扶持佛教

顺治帝好佛,其出家传闻流衍至今。康熙六巡江浙,多次访寺题壁。雍正则以“超等宗师”自居,亲自选辑历代祖师《语录》,主张三教异用同体。乾隆精研佛理,继续世宗未竟的刻经事业,并且兴建佛寺、翻译佛经,又废除度牒制度,使士民出家自由。佛寺的大量兴建,佛典的较易获得,使得访寺、读经成为士人生活的一部分,贯通儒释便有了文化的土壤。如薛起凤有诗《将移中峰寺读书不果寺有东坡先生墨刻印本金刚经未一见也怅然有作二首》,既表明寺庙的藏书对士人而言有其文化吸引力,又反映士子读书山寺的偏好。又如罗有高会试落第后,归里山居,曾与彭绍升在信中交流研读《御选语录》的心得。(《与彭允初二》)[2]卷三151这是朝廷的引导落实到士人的具体阅读,进而发生群体交流互动的例证。

2.社会思潮发生变化

自晚明心学影响以来,居士甚夥,在儒林掀起狂禅之风。他们大多高才博学,曾经为官,生活中纵情声色,狂放不羁,追求闲适情趣。而后局势日危,政治控制日密,袁宏道等士绅居士故而离弃狂禅而归于净土。至清初,众多高才之士在鼎革之际藏身僧寺,以逃禅度日。至康熙晚期,遗老渐殒,而心学亡国之声不绝如缕。加之文网渐密,于江南地区高发的文字狱、科场案,在江南文人心里投下阴影,使之不得似晚明文人高谈阔论、身体力行心性解放。于是许多在朝士大夫转而沉溺考据,避而不谈心性。但与此同时,江南经济富庶,政治上与皇权中心有一定距离,这使江南的在野士人拥有比在朝文士更多的自由,即便政治氛围压抑,也能顺应政权的导向,通过参研佛理、严持斋戒获得心灵的自足。他们学通儒释、群相唱和、昌言内典,实是对其时埋首故纸、究心考据学风的矫正。

3.江南地区素有慈善习尚

明末清初,江南地区的善书运动历时数十年之久。人们重印并新撰善书,扬善抑恶,以整顿社会秩序,特别是道德伦理秩序,故而江南地区有做慈善的传统。据王卫平统计,仅以育婴、施棺及综合三类善堂为例,清前期“江南地区慈善组织的数量占全国总数33%”。[7]长洲彭氏家族因累代高官显宦,积累了丰厚家财,又为积善之家,至彭绍升则已然是江南慈善事业的重要推动者。慈善的济世心与佛教的救世理相通,而身居俗世的居士往往在其中发挥重要作用。若将居士分为学术居士与士绅居士,则前者以研究义理并立言著述为主,后者则承担实际的乡里公共事务,发挥士绅的基层管理作用。集合了学术居士与士绅居士的居士群体在江南出现,与此地一贯的慈善习尚关系匪浅。

(二)科举政策与士子登科危机

从士人自身分析,则居士群体的出现与乾隆朝士子的登科危机有关。乾隆朝的科举政策,既有承继康、雍两朝而赓续的,亦有后来出新而调整的,于文士仕进而言有诸多不利因素。

1.秋闱试士增多

清中叶人口攀升,受教育者基数提高,促使生员学额扩额。以江苏、浙江、安徽府州县学文学额为例,康熙二十八年(1689)府学、大学、中学和小学的文学额分别为25、20、16、12名,而雍正二年(1724)调整到25、25、20、16名,被录取的生员即可应乡试。[8]另外,乾隆时期频繁发布学额恩广谕令,致使学额增扩。据李世愉统计,自康熙朝至光绪年间的恩广总共34次,其中乾隆朝占20次,大约增广学额3万名。[9]又因赈灾、河工等需要,自康熙朝开通的捐纳制度,到乾隆年间政策更加宽松。(乾隆十六年八月下丙辰条)[10]此种非理性的科举行为,客观上也增加了乡试的人数。

2.举人选为知县的道路壅滞

乾隆十七年(1752)恩科首开拣选举人担任知县、教职的条例,“大省四十人,中、小省以十人为差,此谓大挑”。但乡试每科总中额一千多名,按三年一试算,十年则中式约五千人,除去会试上榜者,尚余数千。而知县员缺有限,很快便出现僧多粥少的现象——乾隆三十年(1765),“举人选用知县需次,每至三十余年”(《纪举人授官》)。[11]此外,乾隆时期的满洲乃至宗室也因高级职官缺员不敷分配而被降等任职、担任知县,[12]客观上挤占了举人任知县的机会。于是,大部分举人只能频频赴京,希望在会试中博得一第,以保仕进无虞。

3.进士录额渐趋减少

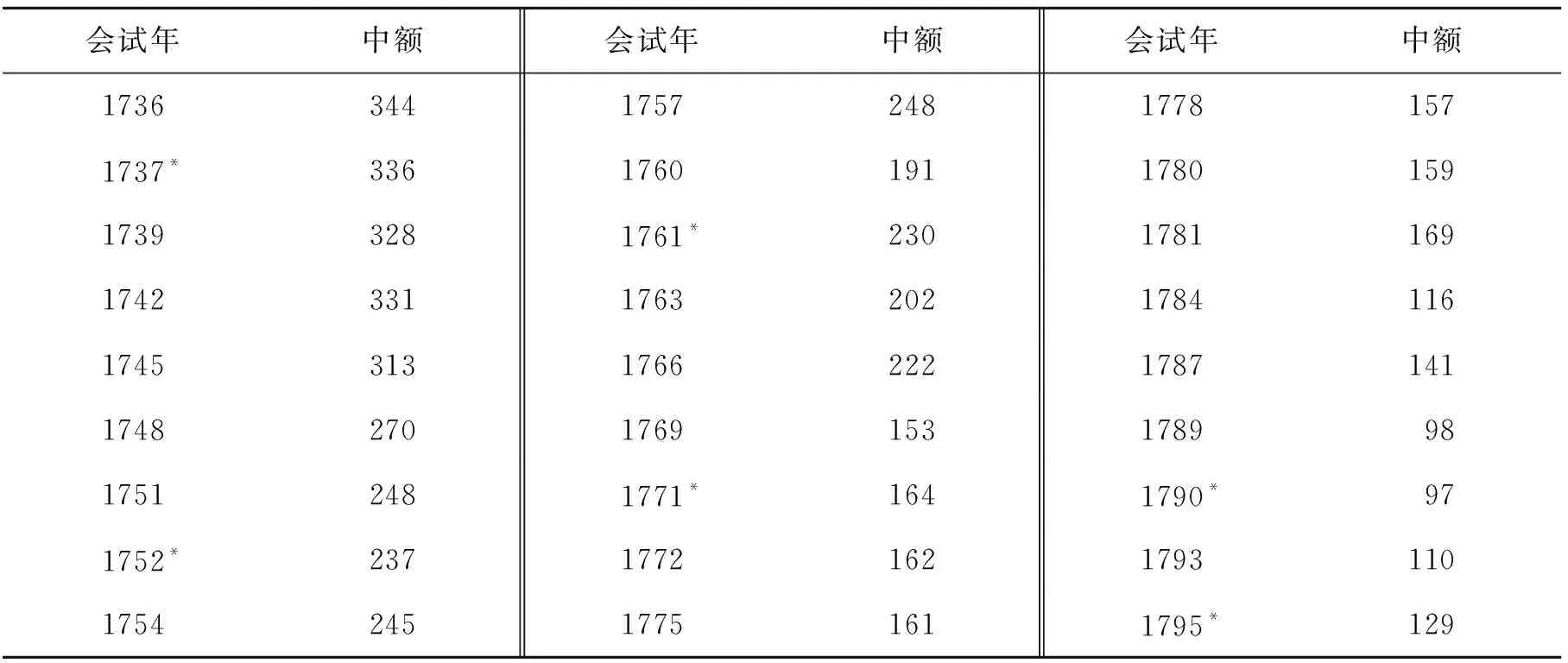

依江庆柏《清代进士题名录》统计1736—1795年会试中额,可知这60年共举行27次会试,平均每次录取约206人。[13]而历时地看,从乾隆元年中额344人降到乾隆末年的129人,录额锐减。现将乾隆朝历科会试中额列如下表。

表1 乾隆朝历科会试中额一览表③

秋闱试士增多、举人选知县道路艰难、进士录额减少,乾隆时期的科举形势对文士而言日趋严峻。为了拓宽仕进的途径,安抚、安置落第士子,朝廷并非无所作为,但其新政陆续失效,甚至导向结果很坏。一是设置明通榜。由学政统计各省教授休致之缺,从会试落第者中挑选行文明白顺畅的举人赴任,但毕竟供不应求,地方教职也非士子心中优选。二是设置中正榜,以补内阁中书、学录的缺。该制因设在会试榜发之后,关防不够严谨周密,多番改革后废止。(乾隆五十五年谕令)[14]卷五七48三是恩赏年老的落第试子。清廷恩赏随时代迁移发生这样的变化:康熙朝举人以“学问优长”授为进士,雍正朝大臣后代以祖上功绩恩赏功名,至乾隆元年则开启将年过古稀的举人擢为进士的旷典,甚至以举人、副榜赏赐年老诸生,以致名器泛滥无当。(《礼部·贡举·恩赐》)[14]卷三五四551-559如果说恩赏才学富赡者是对科举取材制度本身灵活性的一种弥缝,凭官绩恩荫是对尽心仕宦的鼓励和出于政治结构维稳目的,那恩赏白首举子则更似对广大文士执着功名的引导,是统治者钳制文士的笼络策略,透露出中下层文士出路单一的时代悲哀。乾隆时期士子身不在官,多非所愿,实是形势所迫。进身未果的士子,在尼山碰壁,便转向灵山以求精神自救。

(三)文士精神自救的同声相应

结合江南居士群体的诗文,可以观照科举失败后士子走向礼佛参禅的自救历程。会试连黜的薛起凤,诗歌多发露孤寒之感。诗中舟、客、飘蓬等意象俯拾皆是,如“银河风浪愁槎客”“频年客海东,高树又凉风”“人同社燕年年客”“独客残年愁水宿,转怜归鸟向山翻”等。(《壬午七夕大风雨》[4]卷一39《秋夕书感》[4]卷一58《次汪明之韵六首有序》[4]卷二90《舟中口占》[4]卷二106)但事实上,自乾隆二十八年(1763)起,他常年在苏州虞山授徒。虞山在苏州北部,长洲在苏州中部靠南,自虞山“到家才百里”(《十二月二十四日归舟作》),[4]卷一63乘船一日可达。因经济无可依恃,兼身体病弱,故每年清明、腊月往返两地便觉奔波劳顿,但为生计故,也不敢辞劳。而立之年,因一目有疾,多年不能写小字,授课之余,每天只能翻阅一两卷佛道书籍聊以自慰。当他以羸弱之躯为稻粱谋之际,十年前一同于桂榜题名的故人陈遂初已新成修撰,相形之下难免自怜:“神仙已上蓬莱殿,病客犹留饭颗山。”(《送陈遂初修撰入都二首》其二)[4]卷三144接受希冀与现实的落差是古来不遇士子的宿命。因自小受三家典籍濡染的缘故,薛起凤的诗歌糅合三教之语,以儒业为立身之本,释道则使他的心灵有所寄托,故有“山心兼度世,儒佛尔同方”(《答汪大绅诗十四首》其四)[4]卷三124之句赠予汪缙;对同客海虞授徒为生的汪元亮亦许下心期:“拔去名根酬愿海”(《次汪明之韵六首有序》其五)[4]卷二92“相期数晨夕,回向一钟楼”(《赠汪明之八首》其六);[4]卷一43饱受疾病折磨时,他“欲学《黄庭》好驻颜”(《赠王纯孙扬孙兄弟有序》其二),[4]卷二102以出世之想作灵魂的慰安。

第一次会试落第后,罗有高立志归山,以著书为愿,欲“以十年治十三经,以十年治佛藏,以十年治道藏”(《与宋粹天书》)。[2]附录遗稿439数次踬踣后,他连同著书之念也消磨殆尽,理想生活变成了“茅屋三间,危峰镜湖,好花一瓶,名香一炉,一个蒲团,一个钵盂,佛号十万声,《华严》一两卷”(《知归子赞》)。[2]卷六351科举受挫后,他确实多次隐居山林。乾隆三十三年(1768),会试报罢归里,家事纷杂,他带领族中子弟入凤凰山,朝夕讲学导善。三十八年(1773),又入宜黄山,并发誓下科一定中式,否则出家。汪缙也曾作《居山说》,表露山居之乐。其好友张策时屡试不第后,发下誓言曰:“以三年为断限,如不能进取,则披发入山去矣。”(《答张策时书》)[6]卷五204元和于宁有倚马之才,却偃蹇诸生,晚年归心佛乘,每次过访汪缙,只是借佛书抄录,自言“自解读佛书后,但觉世间书都无味”(《于凝远传》)。[6]卷九372

乾隆朝江南居士群体看似进退自由,进可仕宦,退可山居,实则进退维谷。转向参禅悟道,实是士子们自由意志受现实挤压、人生可能性受限之后的心灵自洽。这些求仕不得的居士虽然屡屡表述山居之妙,表明归山之愿,却大多淹留尘世,困顿到老。他们内心高自位置,歆羡隐士中怀闲散、夷然旷然、忘却名心的洒脱,认定超脱流俗的传世之作必出隐者之手,这是久困科举樊笼的中下层文士对自身苦闷内心的一种调适,也是他们藉以精神自救的方式。

在乾隆朝佛教盛行、仕途堰塞的时代背景下,人数颇众的落第士子只好居家,借参禅习静以抚慰心灵。同气相连之下,便形成了江南居士群体。

三、江南居士群体科举资本的经营方式

江南居士一方面通过参禅悟道安顿身心,为下次科考蓄力,另一方面为了提高科场中式的概率,也不得不着意于科举资本的经营。据法国著名社会学家布迪厄的理论,能为特定劳动者所支配的资本,作为一种镶嵌在客体或主体的结构中的力量,是解释社会运行规律的原则。它包括经济资本、文化资本和社会资本。[15]在科举场域中,经济资本主要是物质方面,是文士通过科举实现阶层上升(科举流动)的基本前提;文化资本是指文士所拥有的教育资源的总和,它以个人习性、文化产品和社会制度三种形式存在;社会资本是指文士在科举场域中所拥有的网络关系集合体,这种关系能为他在科场中及仕途上提供支持和便利。一般而言,关系网络包罗越广,网络成员所拥有的资本总量越大,即可认为文士的社会资本越雄厚,是以文士们颇重视科场关系的经营。

在上述江南居士群体中,罗有高、薛起凤、汪缙都仅有举人或生员功名,是没有机会入仕的中下层文士。而三人中,若从科举流动的实现、科举资本经营途径的多样性、社会影响的广泛性而言,罗有高更具典型意义。以之为中心,以其交游圈中人物作为映照,考察其科举期间的重要活动,可以管窥乾隆时期居士群体科举资本的具体经营情况。

(一)交友问学:文化资本的选择与学问路径的形成

中下层文士的文化资本通常得靠个人的努力,先赋型的较少。罗有高就是如此。他主动选择和获取文化资本,其学问路径亦因之发生数次转折。17岁时,罗有高寓居于都萧氏别业,遍读藏书,尤慕兵家。当他听闻于都宋昌图对先儒之书颇有研究,又谨守孝悌,便欲结交。适逢学政按察赣州,罗有高猜测宋昌图必在前往拜会的诸生之列,便伺机寻访,于相遇后自陈所学。两人来回交锋,最终罗有高心悦诚服,向宋昌图请教持敬、主一。这是罗有高由兵家迈向程朱理学的一个关键点。不久后,经宋昌图引荐,罗有高主动拜访赣州邓元昌。邓元昌笃信儒道,罗有高于是遍读先儒书,“尤喜明道、象山、阳明、念庵诸先生之论学”。此则为其由程朱而陆王的转捩点。二十多岁,罗有高拜谒宁化雷鋐,受业于门下一年余,雷鋐对他的评价是:“子忒杀聪明,然譬诸活水银,吾惧其流也。”(《罗台山述》)[2]卷八423这与罗有高勇于自见的性格是相符的。关于雷鋐对罗有高学问的影响,文字记载不多,但是从问学地点的频频转换、问学机遇的巧妙捕捉可见罗有高在同道与受业师的择取上是富有进取心的,他科举中重要的文化资本多为自致所得。成举人后,罗有高又曾向朱仕琇学古文辞,向戴震问训诂之学。(《薛起凤罗有高汪缑述》)[6]卷九339-357和选择宋昌图为友、问业于邓元昌相同,遇到学术观念不同之人,罗有高不作唯唯诺诺的乡愿之态,而是先主动追问、辨难,择其善者而从,从而获取更优质的文化资本。

(二)坐馆为师:社会资本的构建与立言理想的趋近

罗有高凭借举人身份、佛学修养、文学才华,在依于主家时,以自身的文化资本换取了以社会资本为主的资源,并逐渐实现立言理想。罗有高是彭启丰门生,多次在彭家处馆,大致活动如下:

1.以参佛为基,构建社会关系

罗有高与彭绍升因文结缘,两人常闭关参禅。他们的学佛对友人和知名学人均有影响:罗有高和汪缙就“逃释归儒”和“叛儒归释”有书信交锋;潘奕隽被他们的参禅气氛感染,曾慨然有志于佛道;彭绍升和戴震因《孟子字义疏证》就为学首务在辨善恶还是明字义的问题上有过激烈争论。罗有高以为儒、释一家,并向宋昌图解释学佛可提升文艺,有益社稷。可见他仍以儒家济世观念参禅。以佛教为纽带,罗有高得以构建一个情感和学术联系较为紧密的关系网络。

2.协同刻书,实现立言之志

深受儒家“三不朽”思想影响的罗有高于治经、为文始终坚持不懈。他认为文辞不可忽视,周秦诸子借文章名垂千古,文化的权力可以通过文辞获得。彭绍升亦认同罗有高的观点,并将他与黄永年、王芑孙并称为父亲的三大得意门生。罗有高精于佛理,又擅长文辞,于欲借佛学实现经世之志的彭绍升而言,实为有力助臂。经彭绍升收集付刻的罗有高诗文集《尊闻居士集》八卷本,收录大量佛学之作,促使罗有高的居士、理学家身份得以确认。

3.与文士交游,拓宽社会关系网络

罗有高乡试中式后两三年,经彭绍升介绍,社会关系网迅速扩张。于京师与进士韩梦周、阎循观相识,此后亦常书信来往。1767年春,罗有高自苏州还家,一众吴中文士于毗陵送别,饯行者有彭绍升、汪缙、沙维杓、薛起凤、李大夏、潘奕隽、潘奕藻等。当年他们中有进士、举人、生员、布衣,后来与罗有高仍过从密切。

(三)游幕为宾:科举资本的全面积累

乾隆三十五年(1770)四月,李文藻知广东恩平,罗有高最迟至秋天便入其幕。活动有二:其一,襄助阅卷,积累经济资本和社会资本。文士以幕友身份被延去襄阅试卷是惯例。乾隆三十八年(1773)曾有谕旨,批评学政吝惜养廉银,在请幕友阅卷上省钱,并要求每省学政至少应延幕友五至六人。[16]即可明确阅卷有助其经济资本的累积。除却经济收益,因同主考官、房师等官员有共事的因缘,罗有高此后与广东学政翁方纲亦颇有交集。翁方纲在罗有高病重时有诗相赠,评价罗有高“君非今之人,眼有万万古”(《送罗台山还瑞金得愈字》)。[17]又因李文藻的关系,罗有高与其知交周永年也有过往,最轰动的一次在四十三年(1778)前后。据章学诚记载,此年京中士大夫相从论学,深谙佛典的周永年唯独深契罗有高。(《庚辛之间亡友列传》)[18]此事件可视为其渐次经营的社会资本形成合力后发生效益,促成罗有高晚年的高光时刻——彼时,周永年已经是朝廷五征君之一。从李文藻到翁方纲、周永年,罗有高的社会关系网络覆盖了当时学界的许多重要人物。其二,校书刻书,积累文化资本,积攒立言成就。罗有高为李文藻所校的第一部集子是李文藻之弟李文渊的《李静叔遗集》。入李文藻幕后,又校刻江永撰写的《古韵标准》。李文藻去世前数月,向外甥蒋器口授遗嘱,将子弟辈的教育、诗文集整理和墓碑文撰写事宜交托给罗有高。[19]这些事项关乎家族文化延续和个人声名传世,可见罗有高在其社会关系网络中颇有一席之地。于罗有高而言,游幕对他科举资本的助益是全面的。

(四)征集诗文:社会资本的整合与声望的树立

征集诗文是科举资本经营方式中较为特别的一种。经营者以一种风雅的方式,跨越年龄、身份、阶层,整合潜在的、游离的社会关系,经营其社会资本,提升个人名望。乾隆二十七年(1762),罗有高以优行贡入太学,三十一年(1766)是他入京第五年,其父罗让已经71岁了。身为人子,因为举业,未能侍奉于老父身侧,便只好凭借所交名士作为告慰资本。为此,罗有高于京师时便给彭绍升等人寄去其父生平事述,向吴中能文者索文。汪缙在寿序中记载:“豫章罗台山,为其尊君敬亭先生七十有一初度,由京师归献寿。将取道于吴,遂以所述,邮示彭允初乞言,且属其征之吴中之能言者。”(《罗敬亭先生寿叙》)[6]卷四165自苏归里时,罗有高已收集好二百余篇诗文。(《罗敬亭先生七十序》)[20]卷六107除却吴中文士,身处江西的鲁九皋也在征集之列,此次贺寿诗文索求之广可想而知。以《罗台山家史资料汇编》收罗的48篇贺寿诗文为线索,一一核验撰者贺寿一事的虚实,可考者尚有彭启丰《罗敬亭寿序》、郑虎文《寿罗孝廉有高尊甫敬亭上舍七十》、杨锡绂《罗敬亭七十寿序》。三人皆为其时高官,其诗文以庆寿为名,行延誉之实。

普遍而言,因为科举之路耗时的不确定性,江南居士群体对科举资本的经营往往同治生息息相关,即治生过程伴随科举资本的积累。交友问学、坐馆为师、游幕为宾与征集诗文中,授徒是经营科举资本最常见的途径,薛起凤、汪缙游移于各馆之间,亦主要从事教职。授徒所得束脩不多,勉强糊口,但算是文士发挥所长的职业。若主家为大有力者,或许在经济资本之外,尚能以自身的文化资本换取到对方的社会资本,即实现资本转换。江南居士群体在前辈、名流家中不仅课读其子嗣,也常常协助撰文、校书、刻书,居士可借此实现立言理想。

四、江南居士群体经营科举资本的结果与影响

封建文士受三不朽价值理念的引导,或仕宦以求物质回报、掌握政治权力,或立言以求精神认同、获得文化权力。江南居士群体孜孜矻矻经营科举资本,其结果体现在科名的提升、声望的积累、著作的传世等方面,但居士求名求利的行为也引发了当时与后世的持续争议。

(一)江南居士群体经营科举资本的结果

仍以尊闻居士罗有高为例,他通过择友问学,改善了文化资本;通过在座师之子彭绍升家和同年邵洪家坐馆,在李文藻府署游幕,构建社会资本,积累经济资本;通过索要诗文,经营社会关系网络,从而提高自身与家族的声望。及其殁,彭绍升为他撰事述,王昶写墓铭,鲁九皋书哀词。他最在意的立言理想在诗文集几经镌刻中也得以实现。《尊闻居士集》八卷由彭绍升首刊于乾隆四十七年(1782),陈月潭二刻于道光十八年(1838),韩聪甫三刻于光绪七年(1881),此后于光绪八年(1882)、民国十四年(1925)仍有重刻续补本。另有《尊闻居士集》两卷,江西李祖陶选入《国朝文录续编》中,并盛推罗文高处堪称“我朝第一手”(《邓先生墓表》)。[21]此丛书晚清李慈铭、平步青亦曾经眼,两人虽对李祖陶颇有微词,却肯定罗有高的古文造诣。平步青曾为之作传,认为罗氏“为文陋摹拟,绝依傍,多发明,物则精思,而依于规矩,时造极精微。同时讲学法镜野、鲁山木、阎怀庭、韩公复诸家,皆不逮其精审。碑版文尤得《左》《史》神韵。虽遁而学禅,而皈心宗乘,服膺《玉林语录》,兼通天台、慈恩诸家,为文益洸洋恣肆,而精核妙悟,亦彼教中杰出者欤”(《罗台山》)。[22]平步青以为罗有高作为儒生,却逃禅溺佛,固然不值得肯定,但他的佛学修养反而成就了他的文章,强化了他在义理妙悟方面本来便有的优势。经过迭代推尊,罗有高可算是立言有成。

统观整个江南居士群体,经营科举资本似乎对其科名提升的效果并不明显,但于其著作传世和名望积累却有显著的影响。

第一,著作合刊,保存至今。彼此投契的居士们,用文字记载习静持斋的生活、科举落第的失意,为人作碑传墓铭、文集序跋,为当地楼寺景观撰写事序,这既满足其精神自救及立言不朽的需要,也是建构社会资本的方式。该群体既有汪缙、罗有高、薛起凤等热衷撰著者,又有彭绍升这样的颇有家财者留意文献,故而他们的著作得以妥善保存。据《续修四库提要》记载,乾隆年间刊刻的《汪子文录》十卷、《香闻遗集》四卷、《尊闻居士集》四卷、《二林居集》二十四卷,合为《彭刻四种》四十二卷。今人彭喜双以此为基础,有所增补,收《汪子遗书》十九卷、《尊闻居士集》八卷附《遗稿》一卷、《香闻遗集》四卷、彭绍升六部文集⑤及《彭氏宗谱》,合辑为《清儒四家集》,共十二册。

第二,名誉隆起,流芳后世。在应举队伍中,江南居士群体因熟通佛典,独树一帜,很难不引人注目。他们所交往的士人有不喜谈禅说道的布衣,如沙维杓、彭绩;有汉学字义考证一派,如戴震;有浙东史学一派,如邵晋涵、章学诚;有程朱理学一系,如韩梦周、阎循观。社会资本的扩大,使其名誉得以提升。王昶旁通内典,自诩为当世精通梵学的四位士大夫之一,对罗有高的佛学造境亦不吝溢美之词。[23]则居士群体精通内典之事在朝士大夫亦多有耳闻,并且其声名不止一世。孙宝瑄1902年的日记中这样记载:“余觅《二林居集》及《尊闻居士集》数年不得,盖彭尺木、罗台山皆本朝治佛学之卓卓者,其诗文皆粹美。”[24]502《清儒学案》则将彭绍升、汪缙、罗有高列入《南畇学案》,标举这一群体宣扬心学、昌言内典的思想倾向。(《南畇学案》)[25]陆宝千将此士林佛学群体作为乾隆时期的思潮代表,突显他们在思想史上的位置,认为“此数人当考据全盛之日,破儒释之藩篱,宣灵山之法音,亦可谓功不唐捐矣”。[26]蒋海怒甚至从经世角度,将其思想视为佛学用于政治变革的萌芽。[27]

(二)江南居士群体经营科举资本的影响

居士求仕对社会冲击强烈,自乾嘉以来人们对他们议论不休。一方面,论者从儒士溺佛角度加以指责。以韩梦周为例。韩梦周是乾隆二十二年(1757)进士,与彭绍升同年,与罗有高诗文往来较密,并曾招汪缙为建阳书院主讲,与江南居士群体可谓相知匪浅。但韩氏谨守程朱理学,论学与江南居士群体其实相左,曾批评道:“学陆王之学者,多归于佛,不止当时,后来亦然。交游中如彭允初、汪大绅、罗台山皆是,其大决藩篱,至以念佛为教,求生西天,惑亦甚矣。”(《国朝学案小识·翼道学案·潍县韩先生》)[28]卷五72在他看来,江南居士群体由心学而入佛学,想去除儒释藩篱,反倒溺心佛教,是没有走正道。但事实上,江南居士群体不仅有研读佛典的义理之作,而且身体力行,推动清代江南慈善事业的发展,并非空谈禅悟。孙宝瑄于此颇有见解:“若真能治佛学者,其慈悲热力,不知增长若干度,救世之心愈切矣。救世之心切,则一切有益于群之事,无不慷慨担任,且能勘破生死一关。”[24]392-393

另一方面,则批评他们身为熟参佛典的居士,却热衷于著述,汲汲于功名。新城鲁九皋(1732—1794),是罗有高相识二十余年的知交。一次数月相处后,鲁九皋书序奉劝:“闻佛之说,以清净寂灭为宗,以不立语言文字为上乘,凡皆所以求有得于内也。今君服儒服、言佛言,方日孳孳然以著书立说为要,以驰骋文字为能,其无乃用其心于外与?夫外日益则内日损,此非独佛之徒戒之,即儒者以为患也。”(《送罗台山序》)[20]卷六103此种严分儒释修行法则的观点,与数十年后的江藩一致。

江藩(1761—1831),早年受业于余萧客、薛起凤、汪缙,与居士程在仁同学。著有《国朝汉学师承记》,多年后又以彭绍升《儒行述》为史源,撰成《国朝宋学渊源记》,将彭绍升、汪缙、薛起凤、罗有高列入附记,然独对罗有高大加挞伐。其核心观点就是罗有高“自谓解脱,然名心不死”。江藩以为人之所以学佛,只是为了生死,“闭户参究,回光反照,即可以了矣,何事仆仆道路为”(《国朝宋学渊源记·附记·罗有高》)。[28]卷五74他并不认同居士这种横跨儒释两家的身份,认为名利心炽烈者必不能学佛,学佛者勿上公车,参道就是为了消掉胸中“秀才”二字。而之所以不指责薛起凤、汪缙,实乃为师者讳;不厚责彭绍升,又是为乡贤讳。

在江藩看来,佛即佛,儒即儒,二者泾渭分明。这种分割儒释的观点承自其父江起栋。江起栋教育江藩,人的性情不同,故有人喜欢儒家,有人喜欢释家,但彼此不能混淆,一旦混淆则如鲁九皋所言,表面有得,内里修行实则减损。江藩父子严守儒释门户,恰与居士群体贯通儒释以撤除门派之见的观点相悖。而江南居士群体都经历过科考,是自小接受儒家教育、试图通过科举仕宦以不朽的。修佛只是生活方式,是科举落第后的精神寄托,他们的根本立场仍是儒家——在鲁九皋表达对罗有高儒佛并修的担忧后,罗氏有过回应,以为学佛有助于提升文艺、辅佐王事,(《别鲁絜非叙》)[2]卷二114则罗有高显然是本着儒家立场,将学佛视为立言、立功的途径。

鲁九皋、江藩等人确实指明了江南居士群体最显著的矛盾。但居士群体自称居士,意味着不能彻底摆脱皇权,坚持应试的行为,实则表现其奋力靠近皇权的渴望,这愈发体现了乾隆时期中下层文士对提振门楣和仕进立功的执着。其不废著述,代表着中下层文士立功不得、退而立言的普遍选择;其学佛悟道、居山闭户的生活方式则展现了乾隆时期科举失意者为弥合现实与理想的差距所做的心灵调适,即罗有高评议李贽时所谓“古之伤心人,别有怀抱”(《李卓吾传》)。[29]

作为乾隆朝特定文化政策、科举生态、社会风尚综合作用之产物的江南居士群体,自有其不同于晚明和晚清居士群体的特点。一方面,他们不似晚明狂禅居士纵情享乐,反而多持斋戒、习静参佛,看似清心寡欲,却又一意登科,汲汲功名以求仕进;另一方面,他们也不似晚清居士心怀救国理想,其服儒服、言佛言,只为调和儒释、调适心灵,曲线达成儒家三不朽的理想。拈出江南居士群体一意求仕的科举现象,实足可以观照乾隆时期中下层士人心态与科场生态。

注释:

①广严福公俗姓邓,名明福,原为滕县诸生,厌弃世法,出家传磐山宗,号不二和尚。甚赏汪缙,认为他字字句句皆从性海流出。

②罗有高生年存在争议,争议源自王昶《罗君台山墓志》所载生卒:己亥(1779)正月归家,逾旬而殁。……距生于雍正癸丑(1733)某月日,年四十有六。依王昶所载,则罗有高卒年当是47岁。鲁九皋、彭绍升作为罗有高知交,第一时间收到好友讣讯,他们均记载罗有高卒于己亥正月,即卒年(1779)无误。至于其生年,当系于1734年,原因有二:其一,彭绍升《罗台山述》未记生年,仅述罗有高“年四十有六”,则倒推罗有高当生于雍正甲寅(1734)。其二,鲁九皋《罗台山哀词》回溯两人订交于乾隆十八年(1753),“余时年二十有二,台山少余二岁”,则罗有高生于雍正十二年(1734)无疑。王昶为罗有高晚年所交士大夫,撰写墓文一事则为罗有高嗣子罗之明所托——“之明以遗集来”,未提收到罗有高《行述》一事,生年或为误系。

③会试与殿试之间虽然还有一道覆试关,但一般并不黜落,故进士额和未与殿试额相加,约同于会试中额。

④六部文集具体为《二林居集》二十四卷、《一行居集》八卷附一卷、《测海集》六卷、《观河集》八卷附《儒门公案拈题》《善女人传》二卷、《居士传》五十六卷。

- 浙江师范大学学报(社会科学版)的其它文章

- 教学与科研如何联结

——基于某“冲A”学科的案例分析