以音乐培育中华民族认同

——西南多民族学校的一项混合方法研究

○ 关 涛

一、绪 论

中国是拥有五十六个民族的统一多民族国家,民族团结是社会的最大关切之一。①马戎:《中华文明共同体的结构及演变》,《思想战线》,2019年,第2期,第47-48页。十三届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,将“中华民族”首次写入宪法,凸显了促进全国各族人民交往交流交融,以构建中华民族认同的重要意义。2019年,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上强调了铸牢中华民族共同体意识的重要性。习主席指出,“中华民族的文化是由各民族共同创造的,我们要保护和传承各民族优秀传统文化,坚持文化认同为民族团结的根脉,以促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体”②习近平:《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》,《人民日报》,2019年9月28日,第1版。。显然,中华民族认同是一种宏观的国家民族认同,且带有强烈的文化属性。③任剑涛:《从“民族国家”理解“中华民族”》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2019年,第5期,第1-2页;朱军:《中华民族共同体意识共同性的现代性转化及发展》,《民族研究》,2021年,第3期,第139-140页;佐斌、秦向荣:《中华民族认同的心理成分和形成机制》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》,2011年,第4期,第76页。如何引导各民族在文化上“相互尊重、相互欣赏、相互学习、相互借鉴”,促进他们包容和开放的族际态度,进而培育其强烈的中华民族认同,对中国的崛起和中华民族的伟大复兴具有重大意义。④李昌禹:《习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话鼓舞人心》,《人民日报》,2019年9月29日,第2版。

音乐是柔和而富有弹性的纽带,有助于民族的互融与凝聚,以及文化的延续和稳定。⑤Merriam, A.The Anthropology of Music.Evanston,Ill: Northwestern University Press, 1964, p.365.前人研究证实,通过学校音乐教育能够积极影响学生的国家民族认同,⑥Hebert, D.G.& Kertz-Welzel, A.Patriotism and Nationalism in Music Education.Ashgate Publishing Company, 2012, pp.1-20; Westerlund, H., Partti, H.&Karlsen, S.Handbook of Musical Identities, Oxford University Press, 2017, pp.439-503.其课程内容包括国歌⑦Southcott, J.Nationalism and School Music in Australia.In Hebert, D.& Kertz-Welzel, A(Eds.),Patriotism and Nationalism in Music Education.Ashgate Publishing Company, 2012, pp.43-59.、效忠誓词⑧Ilari, B., Chen-Hafteck, L.& Crawford, L.Singing and Cultural Understanding: A Music Education Perspective.International Journal of Music Education,2013, 31(2).pp.202-216.、爱国主义歌曲⑨Hebert, D.Ethnicity and Music Education:Sociological Perspectives.In R.Wright(Ed.), Sociology and Music Education.Ashgate.2010, pp.93-113.、传统歌曲⑩Reed-Danahay, D.Education and Identity in Rural France: The Politics of Schooling.Cambridge University Press, 1996.、流行民谣⑪Dairianathan, E.& Lum, Chee-Hoo.Soundscapes of a Nation(alism): Perspectives from Singapore.In Hebert,D.& Kertz-Welzel, A(Eds.).Patriotism and Nationalism in Music Education.Ashgate Publishing Company, 2012,pp.111-131; Lum, C.H.My Country, My Music: Imagined Nostalgia and the Crisis of Identity in a Time of Globalization.International Journal of Music Education,2017, 35(1), pp.47-59.等。然而,这些研究大多实施于西欧、北美以及移民语境,极少关注中国语境下音乐教育与中华民族认同的关系。并且,既有研究多数使用单一的研究方法,鲜有以混合研究取径,从横向和纵向两个维度探究音乐影响国家民族认同的程度和过程。再者,前人研究从未将各民族音乐纳入学校课程,以跨文化音乐课程的形式培育学生的国家民族认同。

与移民语境不同,我国各民族拥有得天独厚的形成史——在漫长的迁移与融合中形成了“你来我去,我来你去,我中有你,你中有我,而又各具个性的多元统一体”⑫费孝通:《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族大学出版社,2018年。。依据中华民族多元一体格局理论,五十六个民族是基层,中华民族是高层。各民族对彼此文化的认可和接受有助于形成并发展更高层的中华民族认同。⑬费孝通:《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族大学出版社,2018年。我国的实证研究也发现族际态度与中华民族认同呈现正相关。⑭安晓镜、杨未艳、朱姝、王晓庄:《西南地区少数民族初中生民族认同与国家认同的关系:自尊、多元文化意识的链式中介效应——以云南省楚雄州为例》,《民族教育研究》,2018年,第6期,第111-118页;Guan, T., Luo, N.&Wang, L.Ethnic Identity, Chinese National Identity, and Intergroup Attitudes of Adolescents from an Ethnic Autonomous Region in China.Identity: An International Journal of Theory and Research, 2021, (1), pp.1-15.这从理论和实证的角度提供了一个极具意义的研究议题——在我国的多民族语境,将当地各民族的音乐文化融入教学,能否促进学生开放而包容的族际态度,进而培育他们积极的中华民族认同?为此,本研究采用混合方法干预取径(mix-methods intervention approach),探索跨文化音乐课程对西南多民族学校中彝族、汉族、蒙古族和藏族中学生族际态度和中华民族认同的影响。研究结果能从研究语境、研究范式以及音乐曲目的使用上弥补国内外研究的空白,并为我国学校教育如何培育各族学生积极的中华民族认同提供实践性的指导。

二、文献综述

(一)学校音乐教育与国家民族认同

世界各国政府都希望通过学校音乐教育来传递国民意识、培育共同价值观,进而增强学生的国家民族认同感。⑮Folkestad, G.National Identity and Music.In R.MacDonald, D.J.Hargreaves & D.Miell(Eds.), Musical identities.Oxford University Press, 2002, pp.151-162.因此,在美国⑯Ilari 2013, 31(2).pp.202-216; Hebert 2010, pp.93-113.、法国⑰Reed-Danahay 1996.、澳大利亚⑱Southcott 2012, pp.43-59.、芬兰⑲Kallio, A.A.& Partti, H.Music Education for a Nation: Teaching Patriotic Ideas and Ideals in Global Societies.Action, Criticism, and Theory for Music Education, 2013, 12(3), pp.5-30; Kallio, A.A.Drawing a Line in Water: Constructing the School Censorship Frame in Finnish Secondary School Popular Music Education.International Journal of Music Education,2014, 33(2), pp.195-209.、新加坡⑳Dairianathan and Lum 2012, pp.111-131; Lum 2017,35(1), pp.47-59.等国家,国歌、爱国主义歌曲以及颇受年轻人欢迎的流行民谣成为课程曲目的首选。两项开展于英国㉑Winstone, N.& Witherspoon, K."It's All About Our Great Queen": The British National Anthem and National Identity in 8-10-year-old Children.Psychology of Music, 2016, 44(2), pp.263-277.和以色列㉒Gilboa, A.& Bodner, E.What Are Your Thoughts When the National Anthem Is Playing? An Empirical Investigation.Psychology of Music, 2009, (37), pp.459-484.的量化研究也证实国歌在国家民族认同的发展和维护中发挥着重要作用。然而,前人研究很少关注多民族地区,不同民族的音乐也从未用于增进学生的国家民族认同。这可能是由于国际研究语境的局限性所致,比如单一民族国家或者移民国家就很难使用不同民族的歌曲进行国家民族认同的培育。

我国多样的民族构成以及丰富的民族音乐文化为学校音乐教育培育国家民族认同提供了新的路径——使用各民族音乐促进学生积极的中华民族认同。习近平总书记指出:“中华文化是各民族文化的集大成。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。”㉓同注②。可见,学习各民族的音乐文化,有助于形成积极的中华民族认同。费孝通也提出了“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的民族观㉔方李莉:《费孝通之问:人类社会如何走向“美美与共”》,北京:商务印书馆,2021年。,阐明对各族文化的接受和认可,有助于发展更具凝聚力的国家民族认同。再者,在中宣部、中央文明办等10部委推荐的爱国歌曲中,就包括了如《情深谊长》《天路》《美丽的草原我的家》《远方的客人请你留下来》等各族民歌。显然,在我国的多民族地区,以各民族音乐培育中华民族认同有着坚实的思想、理论和政策支撑。

(二)跨文化音乐课程、族际态度与国家民族认同

跨文化主义(interculturalism)指鼓励人们跳出静态和固定的交流模式,在持续而多层次的互动中形成过程性的身份认同。㉕Westerlund, H., Karlsen, S.& Partti, H.Introduction.In Westerlund, S., Karlsen, S., & Partti,H(Eds.), Visions for Intercultural Music Teacher Education.Springer Open.2020, pp.1-12.跨文化(intercultural)一词承认在全球范围内,地点、身份认同和表达模式的复杂性,以及促进跨文化对话、提高跨文化理解的重要性。㉖Burnard, P., Mackinlay, E.& Powell, K.Introduction and Overview.In P.Burnard, E.Mackinlay, & K.Powell(Eds.), The Routledge International Handbook of Intercultural Arts Research.Routledge.2016, pp.1-9.基于此,跨文化音乐课程强调学习和探索不同民族的音乐文化,以促进民族间的沟通、互动、反思与合作。㉗Miettinen, L., Gluschankof, C., Karlsen, S.&Westerlund, H.Initiating Mobilizing Networks: Mapping Intercultural Competences in Two Music Teacher Programmes in Israel and Finland.Research Studies in Music Education, 2018, 40(1), pp.67-88.

早在20世纪末,中国的音乐教育家就在学校教育中提倡跨文化音乐学习。㉘刘沛:《世界音乐教育与世界音乐教育学》,《中国音乐学》,1997年,第1期,第101-110页;谢嘉幸:《让每个学生都会唱自己家乡的歌》,《中国音乐》,2000年,第1期,第35-39页。但以往的研究主要关注当地单一民族音乐的传承和发展,在一定程度上忽略了多民族地区音乐文化的多样性。㉙王增钢:《民间音乐资源进入学校课堂长效机制的探索——以“贵州侗族大歌”为例》,《中国音乐》,2010年,第4期,第160-162页;张应华:《贵州少数民族地区中小学校本土音乐教育的系统性研究》,《艺术探索》,2008年,第6期,第102-106+167页。在校外音乐教育方面,一项针对12名被试的案例研究表明,学习不同民族的音乐、舞蹈和游戏,并开展跨民族的表演与合作,能够促进四川省多民族地区初中学生的相互理解和族际态度。㉚关涛:《“美美与共”与“和而不同”——音乐在藏彝走廊盐源县民族学生中和谐共融的作用》,2016年中国音乐学院硕士学位论文。另一项开展于贵州省多民族地区的混合方法研究也发现学生族际态度的增长得益于对本民族以及其他民族音乐文化的学习。㉛Du, J.G.& Leung, B.W.The Sustainability of Multicultural Music Education in Guizhou Province, China.International Journal of Music Education, 2021, 1, pp.1-18.这些研究明确了在校内外开展跨文化音乐学习的重要性。㉜Guan, T.& Matsunobu, K.2022.Effects of an Intercultural Music Course on Adolescents' Intergroup Attitudes in Southwest China.Music Education Research,2022, 24(2), pp.238-255.

国际音乐教育学者建议跨文化音乐课程的设计应基于文化响应式教学法(culturally responsive pedagogy),如运用民族音乐素材和语言,由当地音乐教师以及文化传承人进行教学,以及开展协作式的集体音乐活动。㉝Bond, Vanessa L.Culturally Responsive Education in Music Education: A Literature Review.Contributions to Music Education, 2018, 42, pp.153-180; Locke, T.& Prentice, L.Facing the Indigenous 'Other': Culturally Responsive Research and Pedagogy in Music Education.The Australian Journal of Indigenous Education, 2016, 45(2), pp.139-151.例如,实施于澳大利亚㉞Crawford, R.Beyond the Dots on the Page:Harnessing Transculturation and Music Education to Address Intercultural Competence and Social Inclusion.International Journal of Music Education, 2020, 38(4), pp.537-562.和加拿大㉟Dolloff, L.To Honor and Inform: Addressing Cultural Humility in Intercultural Music Teacher Education in Canada.In Visions for Intercultural Music Teacher Education, edited by Westerlund, H., Karlsen, S.,Partti, H.Springer.2020, pp.135-148.的跨文化音乐计划就采用了土著语言和乐器,邀请了当地音乐教师和文化传承者,开展了以学生为中心的集体音乐活动,同时强调了不同文化的声音,尤其是被边缘化的族群声音。另外,北美的一项集体性案例研究㊱Roberts, J.C.Elementary Students' Situational Interest in Lessons of Word Music.Bulletin of the Council for Research in Music Education.2017, (212),pp.7-26.和一项民族志研究㊲Howard, K.The Emergence of Children's Multicultural Sensitivity: An Elementary School Music Culture Project.Journal of Research in Music Education, 2018, 66(3), pp.261-277.也在跨文化音乐课程中融入了不同民族的音乐、语言、文化传承者以及跨民族合作等活动。实施于美国㊳Edwards, K.L.Multicultural Music Instruction in the Elementary School: What Can Be Achieved? Bulletin of the Council for Research in Music Education, 1998,138, pp.62-82; Nam, I.Children's Perceptions About,Attitudes Toward, and Understandings of Multicultural Music Education (Unpublished doctoral dissertation).Arizona State University, 2007.和葡萄牙㊴Neto, F., Pinto, M.& Mullet, E.Can Music Reduce Anti-dark-skin Prejudice? A Test of Cross-cultural Musical Education Programme.Psychology of Music,2016, 44, pp.388-398; Neto, F., Pinto, M., & Mullet,E.Can Music Reduce National Prejudice? A Test of a Cross-cultural Musical Education Programme.Psychology of Music, 2019, 47(5), pp.747-56.的跨文化音乐干预同样使用了民族歌曲和乐器,聘请了本土艺术家,并进行了集体性音乐活动。

跨文化音乐学习对族际态度的影响是多方面的。部分学者认为不同民族的音乐风格以及独特的节奏和旋律能够引起学生的好奇心和兴趣,从而鼓励他们探索音乐所蕴含的文化和历史。㊵Schippers, H.Facing the Music: Shaping Music Education from a Global Perspective.Oxford University Press, 2009.有学者则指出在合作式的音乐活动中,学生间的沟通和互动能够加深他们对彼此文化背景的理解,进而促进积极的族际态度。㊶Miettinen Gluschankof Karlsen & Westerlund 2018,40(1), pp.67-88.前人研究还发现中学生能够通过对不同民族音乐文化异同点的辨识,消减民族刻板印象,从而发展出开放和包容的族际态度。㊷Ilari Chen-Hafteck, & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216; Edwards 1998, 138, pp.62-82.

然而,国内外研究却没能更进一步,探索跨文化音乐学习对国家民族认同的影响。中国的研究发现,多民族地区学生的族际态度越包容和开放,他们对中华民族的身份认同感就越强烈。㊸Guan, T., Luo, N.& Wang, L.Ethnic Identity,Chinese National Identity, and Intergroup Attitudes of Adolescents from an Ethnic Autonomous Region in China.Identity: An International Journal of Theory and Research, 2021, (1), pp.1-15.国际研究也证实,族际态度和国家民族认同呈现正相关。㊹Gaertner, S.L.& Dovidio, J.F.Reducing Intergroup Bias: The Common Ingroup Identity Model.Psychology Press, 2000.这从实证的角度表明,跨文化音乐学习有可能通过影响学生积极的族际态度,进而培育他们强烈的国家民族认同。

三、方法论

(一)研究问题

本研究采用混合方法干预取径㊺Creswell, J.& Plano Clark, V.Designing and Conducting Mixed Methods Research(Third ed.).Sage Publications, 2017.调查跨文化音乐课程对中国西南多民族学校中彝族、汉族、蒙古族和藏族初中学生族际态度和中华民族认同的影响程度和具体过程。以下两个研究问题引导了整个研究:

(1)跨文化音乐课程在多大程度上影响了彝族、汉族、蒙古族和藏族中学生的族际态度和中华民族认同?(量化研究问题)

(2)在跨文化音乐课程中,彝族、汉族、蒙古族和藏族中学生的族际态度是怎样发生改变,并影响了他们的中华民族认同?(质的研究问题)

(二)音乐干预(跨文化音乐课程)

跨文化音乐课程的设计是基于音乐教育中的文化响应式教学法。㊻Guan & Matsunobu 2022, 24(2), pp.238-255.以下为文化响应式教学法的五个基本要素㊼Gay, G.Preparing for Culturally Responsive Teaching.Journal of Teacher Education, 2002, 53(2),pp.106-116.:

(1)开发具有文化多样性的知识库;

(2)设计与文化密切相关的课程;

(3)展现文化关怀,建立一个基于学习、分享与对话的社群;

(4)鼓励跨文化的沟通与互动;

(5)从文化差异的角度关注不同学生的学习风格。

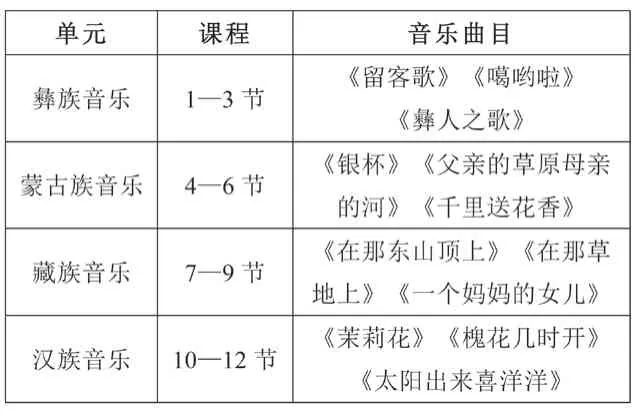

在主研究(main study)开始前,研究者开展了一项预研究(pilot study),以了解当地各民族学生的学校、家庭音乐经验以及音乐偏好。㊽关涛:《多民族地区初中学生音乐偏好的实证研究》,《人民音乐》,2020年,第12期,第44-49页。以此为基础,研究者就预研究结果与当地音乐教师、文化传承人以及民歌手进行讨论,并选定四个民族(彝族、汉族、蒙古族和藏族)的音乐曲目作为跨文化音乐课程的主要内容。其原因在于,彝族、汉族、蒙古族和藏族是当地主要的四个民族,他们的音乐能够最大程度代表学生的文化背景;跨文化音乐课程总共实施12周,每周一节课,每节课50分钟至60分钟。

跨文化音乐课程共分为四个单元,每单元以一个民族的音乐作为主题(见表1)。曲目包括民族语言歌曲和双语歌曲(第一段歌词为汉语普通话,第二段歌词为相应的民族语言)。课程内容包括专注式聆听和参与式聆听、歌唱、乐器演奏,学习音乐背后的文化和历史,以民族节日、风俗和宗教为题进行跨文化分享与对话、开展师生互动等。㊾Campbell, P.S.World Music Pedagogy: Where Music Meets Culture in Classroom Practice.In Abril, C, R.&Gault, B, M (Ed.), Teaching General Music: Approaches,Issues, and Viewpoints.Oxford University Press, 2016,pp.89-111.

表1 跨文化音乐课程的四个单元

跨文化音乐课程由该校彝族音乐教师(盛老师)实施。盛老师出生并成长于当地,精通彝语和汉语,同时对藏语和蒙语有一定的了解。在一所师范大学的音乐学院毕业后,他选择回到家乡成为一名音乐教师。在开展跨文化音乐课程之前,他已经积累了五年的教学经验。盛老师对音乐教学充满热情,同时也熟悉和擅长彝族、汉族和蒙古族音乐。这一方面得益于他大学时期声乐老师的指导,另一方面也跟他孜孜不倦地向当地民歌手学习和请教有关。课堂教学中,盛老师会视当日的曲目内容交替使用汉语和民族语言进行双语授课,以促进学生对不同民族音乐内容的理解。另外,盛老师还邀请了汉族、藏族和蒙古族的文化传承人以网络视频或者亲临教室的方式为学生分享民族音乐和文化。

(三)研究过程和被试

2020年夏,研究者到达四川省凉山州某县某民族学校。经过三周协商,研究者取得了学校领导、年级主任和学生家长的许可,得以入校开展研究。在向学生解释他们的参与是自愿和匿名的,他们可以随时、随地无理由退出研究后,研究者获得了所有参与者的知情同意书,并在接下来的三个月时间进行了收发问卷、开展访谈和观察等一系列研究活动。

共有16个初中班级报名参加研究,通过随机抽样(random sampling),选取五个自然班参与正式研究。这五个班级分为控制组1、控制组2、干预组1、干预组2和干预组3(见表2)。班级中的学生(平均年龄=14.39岁;标准差=1.05)都来自彝族、汉族、蒙古族和藏族(总人数=326;53%女生)。在12周的研究中,控制组不接受任何音乐课程干预;干预组1接受学校常规音乐课程;干预组2和3接受跨文化音乐课程干预,其区别在于总体课程内容相同,但授课的单元顺序改变,干预组2接受的跨文化音乐课的顺序为彝族、蒙古族、藏族和汉族音乐单元,干预组3接受跨文化音乐课程的顺序为藏族、蒙古族、汉族和彝族音乐单元。

表2 五个参与研究班级的社会人口统计信息(N=326)

由于处在多民族地区,本研究中的大部分学生都掌握两种语言,即各自的母语和汉语普通话。另外,31%学生的父母分属两个不同民族,可见当地跨族际通婚比较普遍。再者,彝语在当地较为普及,一些汉族、蒙古族和藏族的学生能够使用彝语进行交流。

(四)研究工具

1.族际态度量表

本研究使用秦向荣开发的族际态度量表(intergroup attitudes scale)㊿秦向荣:《中国11至20岁青少年的民族认同及其发展》,2005年华中师范大学硕士学位论文。对四个民族学生的族际态度进行测量。该量表改编自Phinney的外族态度量表(other group orientation scale),Phinney, J.The Multigroup Ethnic Identity Measure: A New Scale for Use with Diverse Groups.Journal of Adolescent Research, 1992, 7(2), pp.156-176.并在中国语境下得到了广泛运用,Ilari Chen-Hafteck, & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216; Edwards 1998, (138), pp.62-82.从而确保了量表的效度。族际态度量表拥有五个题项,考察个人对其他族群的态度,以及他们与其他族群互动的意愿。被试按照李克特六分量表对题项进行评分,“1=非常不同意”到“6=非常同意”,分数越高,表示对其他民族的态度越积极。本研究样本的Cronbach's alpha=.76,表示量表具有可靠的信度。

2.中华民族认同量表

本研究使用中华民族认同量表Campbell 2016, pp.89-111.测量四个民族学生的中华民族认同。此量表被广泛用于中国不同的语境,拥有可靠的效度。如尹东江、刘铁:《农村青少年国家认同及影响因素的实证研究》,《基础教育研究》,2017年,第19期,第23-26页。量表拥有23个题项,4个维度(即4个子量表),分别测量学生对于中华民族认同的评价(对中华民族的积极评价和自豪感)、认知(对中华民族文化、历史和习俗的知悉)、情感(对中华民族的认同感、归属感和依恋)和行为(参与维护和传承中华民族传统的活动)。被试按照李克特六分量表对题项进行评分,“1=非常不同意”到“6=非常同意”,分数越高,表示中华民族认同感越强。本研究样本在四个子量表上的Cronbach's alpha分别为 .80,.82,.86,.84,表明量表具有可靠的信度。

3.反思笔记

研究者邀请跨文化音乐课程中的学生在每个单元结束后撰写反思笔记,Westerlund, H., Partti, H.& Karlsen, S.Teaching as Improvisational Experience: Student Music Teachers'Reflections on Leaning during an Intercultural Project.Research Studies in Music Education, 2015, 37(1), pp.55-75.他们可以自由分享对跨文化音乐课程的看法和建议,以及学习本民族和其他民族音乐文化后的收获和感受。此外,研究者使用立意抽样(purposive sampling)Patton, M.Q.Qualitative Research and Evaluation Methods(3rd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage.2002, p.230.选取愿意积极分享观点并对跨文化音乐学习充满兴趣的学生进行后续的观察和访谈。从2020年9月至12月,研究者总共收集了427份反思笔记。

4.半结构式访谈

半结构式访谈Kvale, S.& Brinkmann, S.Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing(2nd ed.).Sage.2009.被用于探索跨文化音乐学习、族际态度和中华民族认同间的关系。访谈提纲参考了族际态度量表、中华民族量表、反思日记和参与式观察。访谈问题的例子有“跨文化音乐学习是否增进了你对其他民族同学的了解?为什么?”“在反思日记中,你提到中华民族是一个大家庭,我们不仅应该学习本民族的音乐,还应对其他民族的音乐文化有进一步的了解,你能谈谈为什么会有这样的想法吗?”

每单元结束后,研究者会进行七次焦点小组访谈以及四次个人访谈。小组访谈45—50分钟,每组邀请两到四名来自同一民族的学生。个人访谈约40分钟,分别邀请不同民族的学生。在三个月的时间内,总共完成了28次小组访谈和16次个人访谈。

5.非参与式观察

研究者每周分别对两个跨文化音乐班进行一次非参与式观察。Kawilich, Barbara B.Participant Observation as a Data Collection Method.Forum: Qualitative Social Research, 2005, 6(2), pp.1-19.上课时,研究者在教室的一角做观察笔记,重点关注学生在听或参与本民族和其他民族音乐时的反应、学生与音乐教师的互动以及学生之间的跨文化对话和分享。研究者还关注教室的物理环境、师生互动的频率和持续时间,以及学生间的一些微妙动作,如眼神交流、面部表情和身体暗示。2020年9月至12月,研究者对两个跨文化音乐班进行了24次课堂观察,共18小时。研究者征得了学生和老师的同意,对访谈和观察进行了录像,以供后续分析。

6.研究者的省思

研究者作为质性研究的主要工具之一,对自身的分析路径进行了省思,以最大程度上消减研究偏见。关涛:《音乐教育质性研究方法前瞻——以〈音乐教育的文化心理学〉为例》,《星海音乐学院学报》,2020年,第2期, 第128-137页。比如,研究者坚持撰写备忘录和自述笔记,Glesne, C.Becoming Qualitative Researchers: An introduction(3rd ed.).Pearson Education.2006.对研究行为和观察到的事象进行批判性反思。研究者使用了多种研究工具对数据进行收集、分析和呈现,以达到三角检验和深度描述,进而保证研究发现的可信度(credibility)和可靠性(trustworthy)。再者,研究者将发现的主题和分类发还给被试学生以及音乐教师,向他们反复求证研究转述是否符合他们的原意,以达到参与者审核的效果。Patton 2002, p.230.

作为一名“外来研究人员”,研究者明白无法完全阻止学生由于各种原因(比如研究者的权威身份)所提供的部分“不实”信息。为此,研究者选择居住在学校附近,在三个月期间每天进出学校与学生进行接触,并与他们一同在食堂进餐。在实地考察和日常交谈中,研究者穿着随意、举止轻松,并尽量使用当地语言与学生对话。另外,研究者没有参与任何与教学相关的活动,而是以旁观者的身份融入学生群体中,捕捉和理解他们的一言一行、一举一动和一颦一笑。Patton 2002, p.230.

整个研究的数据收集和分析流程:(见图1)四、研究发现

图1 研究数据的收集、分析流程图

(一)量化研究结果

研究者使用SPSS 25(IBM SPSS,Armonk,NY,USA)对量化数据进行整理,以回答研究问题1。通过单样本K-S检验对样本数据的偏度和峰度进行检验,发现样本呈现近似正态分布。因此,研究者使用参数统计方法对数据展开分析。

采用多变量方差分析(MANOVA)检验控制组和干预组1、2、3在族际态度量表和中华民族认同量表上是否存在组间差异。随后进行单因素方差(ANOVA)分析,以控制组和干预组为基础,探索量表和子量表呈现的具体差异。事后比较(post hoc testing)使用Bonferroni进行校正(对于中华民族认同的每个子量表,校正后的p值为 .05/4= .0125)。控制组和干预组的描述性统计见表3和表4。

表3 中华民族认同量表得分(N=328)

表4 族际态度量表得分(N=328)

MANOVA显示控制组与干预组的量表得分呈现显著性差异,F(27,923)=11.69,p< .001;wilk'sΛ= .424,η2= .25。随后,对每个量表和子量表进行ANOVA分析。结果发现控制组和干预组在中华民族认同的四个子量表以及总量表中都呈现显著差异:评价F(3,324)=18.85,p<.001,η2= .15;认知F(3,324)=7.28,p< .001,η2= .06;情感F(3,324)= 10.00,p< .001,η2=.09;行为F(3,324)= 13.48,p< .001,η2= .11;总量表F(3,324)=29.90,p< .001,η2= .22。

事后比较(图基检测)发现对于评价子量表,控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .89),干预组2和3(p= .96)之间也没有显著差异。对于认知子量表,控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .74),干预组2和3(p= .98)之间也没有显著差异。对于情感子量表,控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .99),干预组2和3(p= .99)之间也没有显著差异。对于行为子量表,控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .99),干预组2和3(p= .85)之间也没有显著差异。最后,对于中华民族认同总量表,控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .99),干预组2和3(p= .91)之间也没有显著差异。

对于族际态度量表,控制组和干预组之间的得分也呈现出显著差异,F(3,324)=33.30,p< .001,η2 = .24。事后比较(图基检测)发现控制组和干预组1的得分显著低于干预组2(p< .001)和干预组3(p< .001),而控制组和干预组1之间没有显著差异(p= .99),干预组2和3(p= .74)之间也没有显著差异。

(二)质性研究发现

对于研究问题2,研究者对质性数据进行了归纳Ilari Chen-Hafteck, & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216; Edwards 1998, 138, pp.62-82.和溯因Miettinen Gluschankof Karlsen & Westerlund 2018,40(1), pp.67-88.,试图在不断收集和分析数据的过程中得出结论。另外,NVivo 12(QSR International,Melbourne,Australia)也被用于编码、检索和理论化数据。

数据分析中出现了六个具有连贯性的主题,能够解释跨文化音乐课程是如何促进学生的族际态度,进而培养了他们清晰而强烈的中华民族认同。

1.对音乐风格和知识的兴趣

不同民族音乐的风格和知识在课程一开始就引起了学生的兴趣。当地的民族歌曲在音色、歌词、节奏、旋律、发音和表达上都很有特色,因此,学生很容易对这类音乐产生浓厚的好奇心和兴趣,进而想要进一步地聆听、模仿和学唱。在第一次的反思日记中,学生写道:“我很高兴在跨文化音乐课程中学习和了解不同民族的音乐,因为我意识到音乐是独特的。聆听和学习各民族的音乐可以帮助我欣赏音乐的美,感知不同音色所表达的情感。比如藏歌的音色很特别,有一种空灵的感觉。”(蒙古族男孩,2020年9月22日)“我发现每个民族都有自己的音乐风格,我们可以走进他们的歌声,与他们交谈。在音乐旋律上,彝族音乐热情温暖,蒙古族音乐浩瀚无垠,藏族音乐悠长连绵。因此我很感谢盛老师教授的跨文化音乐课程,因为我能接触不同风格的民族音乐。”(藏族女孩,2020年9月26日)

2.探索音乐背后的文化与历史

除了音乐风格之外,学生还被民族音乐所蕴含的文化、历史和习俗所吸引。小组访谈表明,一旦民族音乐引起了学生的关注,他们就会自发地探索音乐背后的文化和历史:“我会通过学习其他民族的音乐来了解他们的风俗和节日,比如彝族火把节、西藏雪顿节,还有蒙古族的那达慕大会… …在跨文化音乐课程中,不同民族的音乐让我体会到民族文化的博大精深和悠久历史。”(汉族女孩,2020年10月24日)

此外,藏族文化传承人熊女士也给学生留下了深刻的印象。在藏族音乐课上,作为特邀讲师的她介绍了家乡的藏歌和风土人情。学生反应积极,对学习藏族音乐以及相应的文化表现出极大的兴趣。

观察笔记1(藏族音乐课):学生们问:“你会写藏语吗?”熊女士一边在黑板上写着藏语“吉祥如意”,一边回答:“当然了,在我9岁和13岁的时候,我的父母跟喇嘛师傅就陪我去了拉萨参加藏文考试,我目前藏语的水平是八级。”学生们忍不住地喊着:“难以置信!”在为学生讲述自己的布达拉宫朝拜之旅后,熊女士开始教一首藏歌《在那东山顶上》。她的藏腔延绵悠长,带着藏族独有的韵味。学生被这种独特声音所吸引,进而追问歌词的内容和含义。熊女士解释:“这首歌改编自六世达赖喇嘛仓央嘉措的爱情诗,表达了藏族人民对爱情的追求和向往… …”

3.积极的族际交流

通过音乐了解不同民族的文化、历史和风俗后,学生们逐渐熟悉了彼此的文化背景,从而在族际交流中表现得更加自信。他们会在课上和课后主动与不同民族的同学交谈和互动,这进一步增强了他们的族际态度。比如,蒙古族学生就在跨文化课堂上介绍了本民族的音乐与文化。

观察笔记2(蒙古族音乐课):“今天是蒙古族音乐课。有蒙古族同学愿意介绍本民族的风俗吗?”盛老师问。五只小手举了起来,全班同学带着期待的目光开始鼓掌。一个蒙古族男孩说:“我们在9岁或13岁的时候会举行成人仪式。孩子们会穿上蒙古服装,在亲戚和喇嘛的祝福下完成仪式。”一个蒙古族女孩继续:“过年时,我们会吃一种特殊的食物——花花糖,在新年期间还会有篝火晚会。”另一个蒙古族男孩笑着补充道:“篝火晚会上,我们会跳甲措舞,这能帮你找到爱人。如果你喜欢一个女孩,你可以牵着她的手载歌载舞。如果她也喜欢你,她就会回应你。”全班同学笑着喊道:“太棒了!”

由上观之,蒙古族学生主动介绍了本民族的音乐和文化,其他民族学生也积极响应,盛老师则扮演了推动者的角色。这种双向互动不仅增强了蒙古族学生的自尊心和自信心,也满足了其他学生的求知欲,从而促进了他们的族际态度。

同样,两名来自蒙古族和彝族的学生分别在小组访谈中谈道:“当你熟悉了不同民族的音乐和文化后,与其他民族同学交流时就不会感到尴尬,这能帮助你结交朋友。上完彝族音乐课后,我对彝族的音乐产生了兴趣,我经常问彝族同学他们的民歌,他们有时会唱给我听。”(蒙古族男孩,2020年10月14日)“我很喜欢盛老师的跨文化音乐课程,这让我接触到不同的民族音乐与文化。课后,我们也拥有了更多的共同话题,比如音乐、习俗和节日。与其他民族同学的相互学习和交流也增进了我们的友谊。”(彝族男孩,2020年10月22日)

4.对音乐文化及其现状的比较与反思

在跨民族交流的过程中,学生们有机会比较和反思各民族的音乐与文化,并逐渐对民族音乐文化的共性和差异形成开放包容和开放的态度。一名汉族女孩在个人访谈中比较了当地蒙古族和汉族的方言和成人仪式:“在跨文化音乐课程中,我了解到一些词语。如‘玛达米’在蒙古族和汉族方言中有不同的含义,在汉语方言中,这个词的意思是‘穷人’,但在蒙古语中,它的意思是‘欢迎客人’。因此,我会尊重不同民族对这个词的用法。此外,通过蒙古族同学的介绍,我发现他们的成人仪式是在9岁到13岁之间,亲戚、朋友还有喇嘛会来他们家里见证这一时刻。然而,汉人的成人礼是在12岁的时候,那时家里要举行宴会庆祝。”(汉族女孩,2020年11月22日)

一名彝族学生也在反思日记中分享了她对不同民族音乐文化的比较学习经验:“在蒙古族音乐课上学到的祝酒歌《金杯银杯》让我感到蒙古族的敬酒仪式是大胆而奔放的。这与我们彝族热情而温暖的祝酒歌有所不同。我还发现藏族和彝族歌曲在音调和音高上有着相似之处,也许我们可以尝试将不同民族的音乐融合在一起,创造出更加美妙的歌曲。”(彝族男孩, 2020年11月15日)

作为我国的多数民族,部分汉族学生在跨文化音乐学习中对自身现状进行了反思,并表示希望更多地学习其他民族的音乐文化。在小组访谈中,他们谈道:“在过去的常规音乐课中,我们少有学习其他民族的音乐、语言和风俗,这导致一些民族学生不太了解自身的文化背景。我的彝族同桌甚至说她已经不会唱彝歌了。但在跨文化音乐课程中,我们接触到了其他民族的音乐和语言,对其他民族的文化和习俗有了更好的了解,这使得同学之间的交流和互动增多了。因此,我认为我们应该多了解不同民族的音乐和文化,这能让我们更加紧密地团结在一起。”(汉族男孩,2020年11月21日)

显然,汉族学生通过比较常规音乐课程和跨文化音乐课程,发现了民族音乐文化在常规音乐课堂中的缺失。他们表达了对此的关注,并担心少数民族同学会遗忘本民族的文化知识。因此,他们提出应该在常规课程中多纳入不同民族的音乐。这反映出跨文化音乐学习促进了汉族学生对其他民族同学的理解和尊重,并加深了他们对民族团结的理解。

5.减少民族刻板印象

随着跨文化音乐课程的深入,部分学生开始明确意识到他们曾持有的民族刻板印象。在个人访谈中,他们坦诚这种刻板印象是根深蒂固的,需要相当长的时间才能消除。但通过对其他民族音乐文化的学习和理解,以及积极的互动和对话,他们逐渐减少了民族刻板印象,并以开放和积极的态度去欣赏和拥抱民族文化的多样性。一位汉族女孩解释:“在我上小学时,我对彝族人一无所知。有人告诉我彝族人脾气不好,习惯也不好,因此,我不敢接近他们,总是和自己民族的人一起玩。直到我参加了跨文化音乐课程,我才意识到我的想法是错误的。在彝族音乐课上,彝族同学热情地教我彝族歌曲的含义和发音,并积极地向我介绍彝族的风俗。下课后,我们经常讨论不同民族的音乐文化。在一起学习音乐的过程中,我发现彝族同学真诚、认真、容易相处且乐于助人。现在我们的关系非常密切。”(汉族女孩,2020年11月26日)

一位蒙古族女孩也谈到了对藏族同学的新认识:“我以前对藏族的同学有偏见,总是认为他们行为古怪,不太合群。但通过学习藏歌《在那东山顶上》,我对藏族人洒脱真挚的性格着了迷。他们的歌声仿佛在说:‘你想要说什么就说出来,想要做什么就去做,不要隐藏你的真情实感。’”(蒙古族女孩,2020年11月23日)

在跨文化音乐课堂中,学生还对彼此的宗教信仰进行了跨文化分享和对话,进一步消减了民族刻板印象。

观察笔记3(彝族音乐课):在课堂讨论环节,话题转向了彝族的宗教信仰“毕摩”。大部分学生都认为这是一种封建迷信,在当今社会已经没有价值,甚至很多彝族同学建议应该将其取缔。此时盛老师没有直接加入讨论,而是继续邀请学生自由发言。一位彝族女孩怯生生地反驳:“我认为毕摩有存在的价值,因为他通晓彝族人的音乐、文化、历史和习俗,并传播我们彝人的语言和文字。在古代,毕摩的仪式还能够祛病祈福。”女孩的声音发出后,全班突然安静了下来,都在默默地思考。这时,盛老师建议:“也许我们应该从不同的角度来看待宗教信仰,因为在特定的时间,他们也发挥着重要的作用,如民族语言、文字和宗教音乐的传承。”一位藏族女孩随声附和:“我们藏族人就非常重视宗教认同。在我的家乡木里,有三座著名的寺庙,所有藏民都定期礼拜。此外,我们的许多音乐都与宗教信仰有关。因此,宗教音乐也是我们身份认同的一个方面。”此时,大部分学生开始点头,互相耳语。

后续访谈发现,为毕摩发声的彝族女孩的父亲就是当地的一位著名毕摩。在女孩小时候,父亲就向她传授彝族的音乐、舞蹈、语言和文字。因此,这名女孩坚信毕摩在当代社会中的价值,并通过主动的对话向同学们表达了自己的想法。这也收获了来自藏族女孩的积极回应。正是女孩们的坚持和课堂上积极的互动与对话,使得学生对于民族宗教的刻板印象开始转变。

6.意识到团结、统一和相互依存的重要性

在跨文化音乐课程行将结束时,越来越多的学生意识到团结、统一和相互依存的重要性。他们在第12周的反思日记和访谈中频繁地提及“祖国大家庭”“五十六个民族”和“中华民族”等词语,并认为课堂上的积极互动和跨文化音乐学习有助于加深相互了解,促进民族团结。“即使我们不属于同一个民族,但我们身体里都流着炎黄子孙的血液。五十六个民族是一个大家庭,因此我们在跨文化音乐课程中学习了不同民族的音乐和文化。在学习过程中,我们积极地对话、分享、互动、交流和反思,同时还直面了曾持有的民族偏见。在这样的过程中,我们变得越来越团结了。”(彝族男孩,2020年12月22日)“当我在班集体中演唱蒙古族歌曲时,我感到非常自豪。当我唱其他民族的歌曲时,我也感到无比亲切,就像一个大家庭团聚了。我很荣幸出生在中华民族这个大家庭里,并能够学习和了解其他兄弟民族的音乐文化。”(蒙古族女孩,2020年12月25日)

此外,跨文化音乐课程通过不同的民族音乐单元为彝族、汉族、蒙古族和藏族的学生提供了接触并学习各族音乐文化的机会。在这个逐步累积的过程中,他们深刻意识到彼此都是中华民族大家庭中的一员,本民族和其他民族的音乐文化是中华文化不可或缺的组成部分。

“在跨文化音乐课程中,我首先接触了本民族音乐,随后学习了蒙古族、藏族和汉族的音乐。在学习过程中,我感到每个民族的音乐文化传统都值得学习和传承,因为他们表达的情感不同,且都属于中华民族。”(彝族男孩,2020年12月22日)“跨文化音乐学习给我的启发是不能固步自封,只有进一步学习不同民族的音乐文化,才能更好地融入中华民族大家庭。学习其他民族的音乐让我更好地了解了我们中国的民族文化,也促进了同学之间的友谊,最终加深了我对中华民族灿烂文化的认同感和归属感。”(汉族男孩,2020年12月20日)“因为中国有五十六个民族,每个民族都拥有悠久的文化和历史,如果我们只学习自己民族的音乐文化,那我们的路就会越走越窄。在跨文化音乐课程中,我很高兴能学习四个民族的音乐和语言,并非常希望在未来学习更多的不同民族音乐… …我以能够更多地了解和学习各族音乐文化为豪。只有这样,中华民族源远流长的民族音乐文化才能得到发扬和传承。”(藏族女孩,2020年12月20日)

可见,跨文化音乐学习成为联结各族学生的纽带,并在促进学生积极族际态度的过程中,培育了他们强烈的中华民族认同。课程伊始,学生就对不同民族的音乐文化产生了浓厚的兴趣,继而主动探索音乐背后的文化和历史。在积累了一定的音乐文化知识后,学生变得更加自信,并开始了积极的族际沟通。在相互学习、分享和互动的过程中,他们有了更多的机会去比较和反思不同民族的音乐、文化及其现状,继而发展出包容和开放的族际态度。部分学生也在学习将要结束时坦承了曾持有的民族刻板印象,并尝试通过跨文化分享和对话消除这些负面态度。由此,经过跨文化音乐课程的学习,学生们形成了清晰而强烈的中华民族认同感。

五、讨 论

(一)研究问题1

研究发现在参加了跨文化音乐课程后,干预组2和干预组3的族际态度和中华民族认同得到了显著提高。而没有音乐干预的控制组以及接受常规音乐课程的干预组1在族际态度和中华民族认同得分上则没有显著性变化。另外,干预组2和3在族际态度和中华民族认同的得分上显著高于控制组和干预组1。这表明在中国西南的多民族学校,历时三个月的跨文化音乐学习促进了彝族、汉族、蒙古族和藏族初中学生积极的族际态度,并培育了他们强烈的中华民族认同。而音乐课程的缺失和常规音乐课程则不能显著影响四个民族学生的族际态度和中华民族认同。

实施于西欧、北美和移民语境的研究也发现跨文化音乐课程能促进学生积极的族际态度,而常规音乐课程以及音乐课程的缺失则无法发展学生积极和包容的态度。Edwards 1998, (138), pp.62-82; Neto 2016, 44, pp.388-398; Neto 2019, 47(5), pp.747-56; Sousa, M.D.R., Neto, F.&Mullet, E.Can music change ethnic attitudes among children?Psychology of Music, 2005, 33(3), pp.304-316.本研究证实了前人研究结果,并将其拓展到了新的语境,表明在中国的多民族地区,跨文化音乐学习同样能够促进学生积极的族际态度。另外,前人研究中的被试年龄基本限定于7—11岁的小学生群体,极少研究关注处于族际态度培养关键期的初中生群体。Knifsend, C.A.& Juvonen, J.Extracurricular Activities in Multiethnic Middle Schools: Ideal Context for Positive Intergroup Attitudes? Journal of Research on Adolescence, 2017, 27(2), pp.407-422.本研究填补了这一缺失,将被试年龄提升至14岁,并进一步表明跨文化音乐学习能够积极影响彝族、汉族、蒙古族和藏族初中生的族际态度。

本研究发现,将当地各民族的音乐文化纳入跨文化音乐课程,能够增进各族学生的中华民族认同。这一定程度上扩展了前人的研究发现,表明除了国歌Winstone 2016, 44(2), pp.263-277.、流行民谣Dairianathan 2012, pp.111-131; Lum, 2017, 35(1),pp.47-59.、爱国主义歌曲Hebert 2010, pp.93-113.以及革命歌曲Law, W.W.& Ho, W.C.Music Education in China: In Search of Social Harmony and Chinese Nationalism.British Journal of Music Education, 2011, 28(3), pp.371-388.以外,各族民歌也会在培育国家民族认同的过程中发挥重要作用。这也从实证的角度呼应了费孝通的中华民族多元一体格局理论以及“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的民族观同注⑫㉔。,证明学习、理解、接受和认可不同民族的音乐文化,有助于形成清晰而强烈的中华民族认同感。

与前人研究不同,本研究能从四个维度(即评价、认知、情感和行为)全面审视跨文化音乐课程对中华民族认同的影响。结果发现在跨文化音乐学习中,学生逐步接触并了解了中华各民族的音乐、文化和历史,对中华民族产生了强烈的归属感和认同感,进而能够积极地评价中华民族且以之为豪,同时愿意传承和维护中华各民族的音乐文化。这契合了习近平总书记提出的,“我们要保护和传承各民族优秀传统文化,坚持文化认同为民族团结的根脉,以促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体”同注②。。结合习近平主席的讲话和本研究的发现,还可以得出一个重要结论——国家民族认同的培育可以从文化、历史、政治、音乐、社会、经济和科技等多维度切入,以促进学生理解国家民族认同的广泛性和重要性。Cheng, Y.C.& Yuen,T, W.W.Broad-based National Education in Globalization: Conceptualisation, Multiple Functions and Management.International Journal of Educational Management, 2017, 31(3), pp.265-279; 朱军:《中华民族共同体意识共同性的现代性转化及发展》,《民族研究》,2021年,第3期,第23-38+139-140页。

(二)研究问题2

本研究发现了六个具有连贯性的主题,能够阐释跨文化音乐学习逐步促进学生的族际态度,进而培育他们中华民族认同的过程。(见图2)

图2 跨文化音乐学习培育族际态度和中华民族认同的六个主题

第一个主题表明学生会对不同民族的音乐风格,尤其是新颖的节奏、旋律和音色产生自然的好奇心和兴趣,进而想要聆听、模仿和学唱,这呼应了前人的研究发现。Roberts 2017, 212, pp.7-26; Neto 2016, 44,pp.388-398; Neto 2019, 47(5), pp.747-56.第二个主题则进一步证实对民族音乐浓厚的兴趣会鼓励学生探索音乐背后的文化、历史和风俗。Ilari & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216; Neto 2016, 44, pp.388-398; Neto 2019, 47(5), pp.747-56.而随着对各族音乐文化的了解,学生在跨族际交流中变得更加积极、自信和放松,这就进入了第三个主题。前人研究也表明熟悉各民族的音乐、文化和风俗,会为来自不同文化背景的学生提供更多共同话题,从而避免日常交流的尴尬,增进跨民族友谊。Bond 2018, 42, pp.153-180; Locke & Prentice 2016, 45(2), pp.139-151.

在积极的族际交流过程中,学生得以充分了解彼此,进而转入了第四个主题——对不同音乐文化的共性和差异展开对比和反思,以增进积极的族际态度。Ilari & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216.另外,部分汉族学生通过对比常规音乐课程和跨文化音乐课程,发现了民族音乐文化在学校音乐教育中的缺乏,并提出希望更多地学习其他民族的音乐。这说明跨文化音乐学习促进了学生民族团结的意识。

在对比和反思的过程中,部分学生开始审视并改变自身持有的民族刻板印象,这就来到了第五个主题。正如学生所言,民族刻板印象可能是根深蒂固的。因此,只有经过长时间的接触、互动和反思,他们才会信任彼此,并坦诚相见于曾经的民族偏见。正如前人研究发现的,来自不同文化背景的学生会在一个轻松、舒适且彼此信任的环境中对自身的民族刻板印象开诚布公。Harwood, J.Music and Intergroup Relations:Exacerbating Conflict and Building Harmony through Music.Review of Communication Research, 2017, 5, pp.1-34.本研究则对前人研究进行了补充和完善,提出当学生学习了各民族的音乐文化,开展了积极的族际沟通,并对彼此现状进行了对比和反思后,他们更有可能抛弃民族偏见,形成积极、包容且开放的族际态度。

在前五个连贯性主题的累积过程中,学生最终进入了第六个主题——深刻意识到民族团结、国家统一和相互依存的重要性。这表明跨文化音乐学习通过促进学生积极的族际态度,培育了他们强烈的中华民族认同。这一方面证实了前人研究发现的族际态度与中华民族认同呈现正相关,说明族际态度在培育国家民族认同的过程中扮演着中介和桥梁的角色。Ilari Chen-Hafteck, & Crawford 2013, 31(2).pp.202-216; Edwards 1998, 138, pp.62-82; Guan & Wang 2021, 1, pp.1-15.另一方面也从理论角度表明在多民族地区,中华民族共同体意识的培育可能是一个循序渐进且潜移默化的过程,并带有连续性、阶段性和浸润性的特质。通过跨文化音乐学习,不同民族的学生会从一个主题逐步迁移至另一个主题,最终形成清晰而强烈的中华民族认同。

根据Phinney等Phinney, J., Jacoby, B.& Silva, C.Positive Intergroup Attitudes: The Role of Ethnic Identity.International Journal of Behavioral Development, 2007, 31(5), pp.478-490.提出的民族认同的四个阶段,本研究中参与跨文化音乐学习的学生可能已经达到了“完成阶段”(achieved),即通过自身积极的探索形成了对中华民族深层次的承诺。这种承诺体现在六个主题中,不仅是指学生对具体中华音乐文化的习得,以及表现出传承民族音乐的强烈意愿,更是呈现了他们的中华民族认同从个人层面(对不同民族音乐文化的探求)到群体层面(民族间的交流和反思),最后到国家层面(意识到民族团结、国家统一和相互依存的重要性)的蜕变。换言之,跨文化音乐课程促进了不同民族学生持续且多层次的互动,让他们能在音乐学习的过程中思考并理解作为中华民族一份子对于自身的影响和意义,并在此基础上通过主动的探索、对话、互动、比较和反思,形成对中华民族明确的归属感和认同感。

六、建议与总结

跨文化音乐课程的顺利实施,也为如何培育多民族地区学生的族际态度和中华民族认同提供了实践性指导。比如:

1.运用文化响应式教学法,使教学内容贴近当地的社会文化语境。将当地的民族音乐文化纳入课程中,并邀请文化传承者和民歌手参与课堂教学。

2.鼓励跨文化分享和对话,善于运用学生的民族文化知识,促进他们的能动性和自我效能感。

3.了解、接受并尊重每一位学生的文化背景、音乐偏好、学校和家庭音乐经验,并尝试将其融入课堂教学。关涛:《从“多元文化”到“去中心化”——对北美音乐教育范式的批判与反思》,《中国音乐》,2021年,第1期,第180页。

4.营造开放、灵活、平等、轻松而包容的音乐学习环境。以跨民族合作和集体音乐活动为主,培养学生的集体认同感和荣誉感。此外,设定明确的音乐学习目标和期望,鼓励不同民族学生以小组为单位完成这些目标,使他们体会民族团结和相互依存的重要性。

5.对民族刻板印象开诚布公,让民族偏见消弭于学生的对比、反思和讨论中。

6.培养当地音乐教师,给予他们更多进修和提升的机会。同时,给予音乐教师在曲目、教学法和互动上更多的自主权,并重视本土语言在音乐学习中的作用。

7.在教学中保持积极、开放、灵活以及足够的耐心,对每一位学生抱有同等的期待。

8.重视培养学生之间以及师生之间的跨民族友谊,形成长期、稳定且互相信任的关系。

总之,本研究首次使用混合方法干预的取径探索了跨文化音乐课程对族际态度和中华民族认同的影响。结果发现跨文化音乐学习显著提升了西南多民族学校中彝族、汉族、蒙古族和藏族初中生的族际态度和中华民族认同。本研究中浮现的六个连贯性主题,亦能作为“分析概括”的理论框架,去检验跨文化音乐学习在不同语境下的效果。但需要说明的是,本研究开展于我国西南的多民族地区,其语境的独特性导致研究者在曲目和教学法选择上都会以当地实际情况为基础。因此,如果研究语境、教学方法以及学生文化背景等因素发生改变,那么研究结果也可能不同。

2021年8月27日至28日,习近平总书记在中央民族工作会议中强调,“只有铸牢中华民族共同体意识,才能增进各民族对中华民族的自觉认同,夯实我国民族关系发展的思想基础,推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体”。基于此,本研究从实证和理论的角度为如何在我国多民族地区培育学生的中华民族认同提供了具体路径。这一路径可以成为未来研究的基石,继续推动以音乐教育为纽带,促进国家民族认同的国内外研究向前发展。