古埃及墓室壁画中图像与碑铭体的关系探究

史雅楠(太原师范学院,山西 太原 030002)

一、古埃及墓室壁画

(一)古埃及墓室壁画溯源

古埃及享地缘优势,少外敌入侵和异族文化影响,历史进程较连贯,依傍尼罗河,原始农业发展。古埃及共历经三十个王朝,分九个时期,以法老为首的中央集权占主导地位。

在传统生死观的指引下,有关陵墓的建设及装饰在统治者眼中尤为重要。死亡被视为生命从一个世界向另一个世界转移的过程,陵墓作为通往下一世的“装置”,展现了其生前的生活场景与死后的美好期盼。统治者更希望将现世的财富和权力延续到下一世,故墓室壁画程式化且理念保守。加之古埃及人民极其信奉神灵,相信灵魂不灭,因此,墓室壁画内容与形式一脉相承。

(二)古埃及墓室壁画特征

古埃及历经的九个时期在艺术风格方面兼具继承性和创新性,从程式化发展到多样化,从符号趋向写实,其间亦有世代传承的特征。普苏森尼斯一世是于公元前1047至前1001年统治塔尼斯的古埃及二十一王朝第三位法老,他被埋葬于下埃及的塔尼斯编号为3的陵墓,该陵墓于1940年被发现。陵墓中冥神奥西里斯的局部壁画反映了古埃及壁画的特征。

其一,壁画以丰富的视觉艺术来表达情感,包含宗教、哲学思想。图1是以古埃及的宗教神话为背景,描绘了死者在复活过程中死亡审判的环节。奥西里斯是冥界的主宰和死亡判官,决定人死后是否可得到永生,是保护死者的神。

其二,绘制人体时采用“正面律”的程式化表现手法,将正侧面、写实与变形结合,旨在追求完整,使灵魂能回到一具完好无损的尸体中。

其三,多点透视构图方式近三千年未变。

其四,夸张与放大的表现形式,有意将重要人物、权贵形象放大,周遭围绕着形象较小的家人、奴隶等,体现出森严的等级制度和社会秩序。图1中冥神奥西里斯形象占比最大。

图1 冥神奥西里斯(左三)

最后是秩序化。在法老的统治下,壁画整体庄严肃穆,构图上从未出现过大量留白。图1右上角采用横带状的排列结构绘制奴隶形象,用水平线划分画面,整体顺序有致,绘制过程中以“格层法”区别远近关系,更有纵深感。壁画中色彩的使用也有固定规范,每种颜色所代表的意义不同,适用范围也不同。

二、古埃及碑铭体文字

(一)古埃及文字溯源

1.古埃及文字产生背景与构成规律

“Hieroglyph”来自希腊语,字面意思是“神圣的刻符”,指整个字符集。周有光先生提出“圣书字”狭义上指碑铭体,广义上指古埃及三种字体的总称即碑铭体、僧侣体和人民体。王海利先生指出“古埃及象形文字”与“Egyptian Hieroglyphs”不能对译,且圣书字在构成和组合方式上与汉字迥然不同,故采用“圣书字字符”一说更准确。

迄今出土最早的古埃及刻符约在公元前3150年,是前王朝晚期阿拜多斯地区(Abydos)u-j号墓的骨制和象牙制标签上的符号。涅伽达文化Ⅰ末期出土的一些陶片及希拉康坡里出土的纳尔迈调色板上的少数符号与后来的字符相似,可作为圣书体字符的缘起。

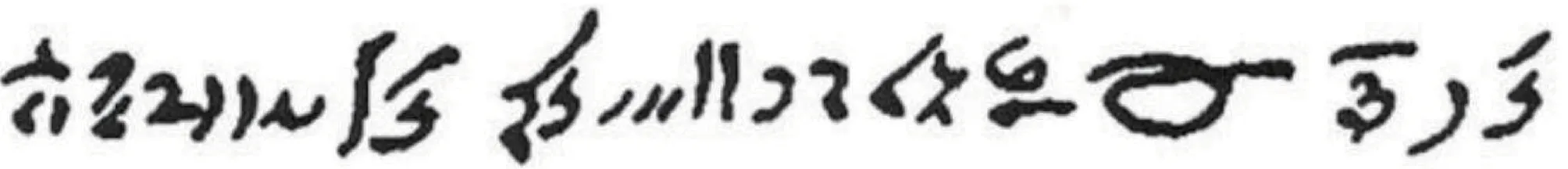

圣书字字符较西周金文的造型更具象写实,单个图符所表达的含义更局限,通过对现有的图符进行组合、变形和限定可达到记录语言的目的。圣书字字符由近千个基本图符组成,常用符号多达700个,由意符、音符和定符三部分组成。意符是用图符来表示所指具体存在事物的含义。音符中单辅音音符共25个,表发音且对应一个字符,记录时通过“语音补充”方法,一能提示前面的字符为音符,并附其读音;二可使字符书写更灵活、美观。因为古埃及碑铭体不记录元音,所以以定符或部首符号来限定词汇具体含义,置于词尾且不发音,用于表明词义范畴。由于这种独特的构成规律,碑铭体在书写时多个字符表达一个含义,且字符有方向、可叠放。

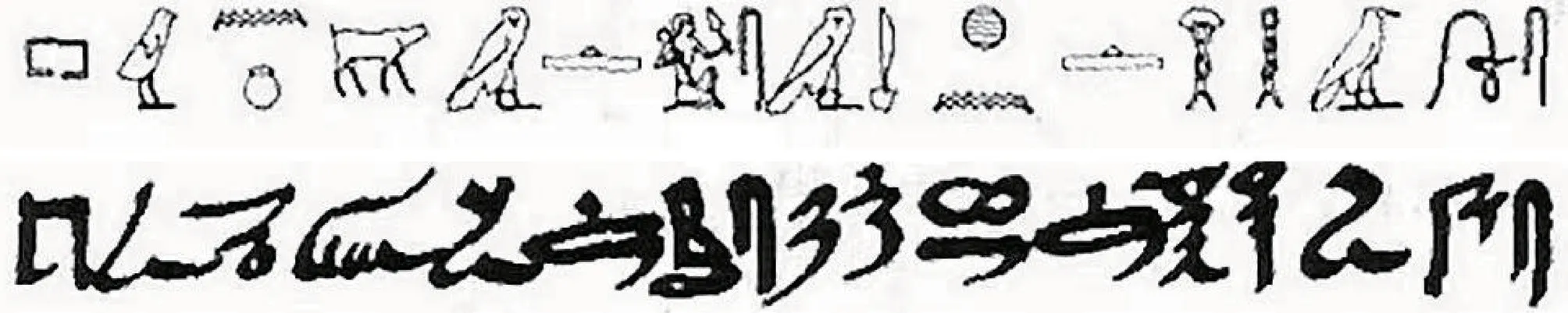

2.古埃及文字的三种书体

随着字符增多,书写目的、材质转变,书吏不断简化书写方式,陈永生先生将古埃及文字的三种书体命名为碑铭体、僧侣体(见图2采自James P.Allen Middle Egyptian,p.6)和民书体(见图3采自James P.Allen Middle Egyptian,p.7),三种书体曾同时并行使用。碑铭体从公元前3000年一直使用到公元1世纪左右,这种符号系统占据埃及语言文字历程的3/4。最初在多种场合担任多种用途,并不限于庄重神圣的场合,手写与雕刻形式并存,且两种形态相差无几。碑铭体由书吏墨书,工匠比照雕刻,后逐渐退出日常生活,只铭刻、涂绘于圣庙、陵墓、纪念碑及金字塔铭文中,较易识读。长铭文常在历史性、自传性的文本中出现,亦用于宗教性的赞美诗或葬礼咒语。

图2 碑铭体(上)与之对应的僧书体(下)

图3 民书体

“Hieratic”即“僧书字”“僧侣体”“僧书体”,在希腊罗马时期一般仅埃及僧侣使用。僧书字与圣书字几乎同时出现,从古王国时期使用到公元3世纪,以芦苇笔和墨写于莎草纸、皮革、木头上,常用于临时性信件、账本等,是圣书字的草体形式,大量连写使象形性减弱,更简略、圆润,较难识读。“Demotic”为平民大众使用,称为“民书字”“民书体”“人民体”“大众体”“世俗体”“书信体”或“土俗体”。民书字形体上与圣书字相去甚远,脱胎于僧书字但是其更草率的手写形式,在早期只用于行政法律和商业文献。

选取我院2016年1月—2018年1月收治的80例白血病PICC导管瘤患者作为研究对象。根据护理的不同可以分为实试验组和常规组,每组患者40例。纳入标准为:符合白血病临床诊断,需静脉化疗,生命体征在正常范围;排除标准:不愿参加本次实验患者,合并肾肝肺等严重疾病患者,精神、心理疾病患者。实验组中,男性患者26例,女性患者14例,年龄15~65岁,平均年龄(43.92±3.25)岁;常规组中,男性患者25例,女性患者15例,年龄为16~66岁,平均年龄(44.12±4.86)岁。两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

(二)古埃及碑铭体特征

写实性、图画性造型原则始于古埃及史前刻符阶段,自然主义特征突出,艺术性极强,字符形态规范成定式。碑铭体主要为来世书写,体现古埃及人注重画面叙述性。为了来世的幸福生活、灵魂和肉体的完整性并帮助死者复活,墓室内雕像与绘画都须详尽精微,逼真写实,文字按照标准范式书写得一丝不苟。其中一些示意危险的字符需抹去一些部分,防止伤害死者。

碑铭体文字形态固定化,与古埃及人生死观中对永恒和稳定的追求以及宗教思想中“逼真”意识的追求相吻合。古埃及人认为字符被赋予生命,在墓葬文化中承担延续现世、通向永恒的重要作用。

图4 箭头指向为圣书字书写方向

书吏的工具箱中调色板一般配有红、黑两种颜料,黑色用于正常书写,红色用于标注开头、结尾或其他特殊提示。

三、古埃及墓室壁画中图像与碑铭体关系分析

(一)壁画图像与碑铭体相辅相成

1.壁画图像与碑铭体的共生

中国有“书画同源”之说,在古埃及陵墓壁画中也有体现。最初,人们使用一些形象、直观的图形来表现和代表具体的物品和存在物,处于原始层次;当这些图形中的一部分经过联想层次的简化加工后,它们就具有了物品与存在物形象扩展后与之相近概念的含义,这种扩展与不确定性成为具有多重延伸含义的文字画,与图像发展为两种不同路径。文字画逐步简化规范后形成图画文字,在古埃及文字中由意符、音符、定符组合成完整可读的语言。碑铭体经历了从最初的图形到符号的简化,继而逐渐形成特有的语言语意系统,基于古埃及文字与图像同源原因,让二者具备了统一的具象思维及写实性特征。

碑铭体由图像产生,又为其释义,在表意与布局上与壁画图像成互补关系。古埃及陵墓中部分壁画由图像与碑铭体共同组成,一方面,部分图像描绘死者生前所经历和享受的世俗生活,其周围的碑铭体用以记载墓主人的丰功伟绩和现世场景;另一方面,图像与碑铭体相组合还具有加强王权、传播宗教神学思想的政治功能。古埃及人受宗教思想影响相信灵魂不灭,亦有对来世的期待,将碑铭体融入其中有解释、扩展图像含义之用。图1中作为冥府之主的奥西里斯是死亡审判的主持者,无论是国王、王公贵族,还是下层平民百姓,都希望自己死后可以顺利地通过审判,如此便可以顺利到达永生之地,所以才会利用碑铭体在对应的图像周围来记录赞美诗、咒语和祈祷文,分别用于赞美神、驱除邪恶、祈祷美满的重生生活。此外,碑铭体在与图像的组合中还担任装饰作用,与墓室壁画相互辉映。

3.壁画图像与碑铭体彼此构建的思维模式

古埃及墓室壁画中图像均采用“正面律”法则,手法写实如同碑铭体构形。以网格法确保图像中人物与动物形象比例正确、形象完整,绘制前画好网格,按照规定的范式绘画图像,规范书写碑铭体,确保死者经过重重考验能以完整的躯体到达下一世,两者均体现埃及艺术“规范的传统”特征和写实主义的艺术精神。

图像与碑铭体的同质性源于思维一致性。古埃及人的艺术创作皆以“万物有灵”观为基础,他们崇拜一切自然事物,崇拜动植物、“复合神”以及人格化的神,他们利用图像和文字将所崇拜的事物具象化,将其宗教思想写实化,这种形象思维,以及黑格尔提到的“象征首先是一种符号”代表的象征性思维是图像与文字同质性的深层原因。

(二)壁画图像与碑铭体疏密节奏关系

碑铭体与图像的组合以大团块的图像为主体,其间用横带状结构留白小,有疏简之意。碑铭体字符多,紧凑繁密,与图像呈疏密对比、主次分明的关系,增强装饰艺术感染力,充分利用墓室内的展示面积。这种布局疏密、块面大小、着色轻重的多重对比颇富视觉冲击,赋予壁画整体生命力,气息贯穿其间,具有韵律感、流动感。图像与文字组合的表现手法在内容与形式上互补,产生新的视觉张力和欣赏视角,使古埃及壁画始终具备绘画的可读性与文字的绘画性,这种平衡感是古埃及人艺术创造的直观体现。

(三)壁画图像与碑铭体共赋色彩关系

图像与碑铭体共赋色彩,其一,生产力低下,取色工艺烦琐,着色丰富可彰显王权至上;其二,画面整体更和谐,动感十足。图文和谐也体现了古埃及人对自然崇拜的艺术精神,强烈的来世观念表现在墓室壁画艺术臻于完美的内容、形式与色彩范式中,图文着色丰富更具视觉冲击力,也更贴近现世丰富的生活场景,这种所见即所得的写实主义与古埃及人对规范、自然的追求一直贯穿于墓室艺术始末。

四、结语

古埃及墓室壁画中图像与碑铭体相辅相成,相得益彰,和谐平衡,体现了思维一致性,这种图文组合的表现形式能更透彻地分析古埃及人的思想精神及艺术追求,有助于为艺术创作在汲古道路上提供更多出新路径。