音院书库值夜手记(七)

文字_伊凡

第七夜:袖珍“印刷厂”

上海音乐学院书库的值班室实际上是个小套间。在一排排书架后,有扇门通向另一个不算小的储物间。前文提到,那里堆放了一些学院几次搬家都没能处理掉的杂物,我的老师得知后一直想去看看里面会不会有手摇大喇叭唱机——就像早年上海滩著名洋行谋得利商标上画的那种——他想拍照做资料。于是我便趁今天值班,约老师一同前去找找看。

我们在储物间里分头找。我从右侧一路看过去,大喇叭唱机没找到,倒是发现一个蓝色漆布外包的长方形手提木箱。小箱子打开后,它的盖子和底座犹如蝴蝶展翅般平摊开来。底座最上层有个纱网,左边的空盖里还存着一把油墨滚筒、一卷蜡纸、几支钢针笔和一块有着极细纹路的长方形钢板。这应该就是传说中的老式油印机吧!

01 二十世纪五十年代末,上海音乐学院“小提琴民族化实验小组”的部分成员,左起:沈西蒂、俞丽拿、丁芷诺、何占豪、张欣、沈榕

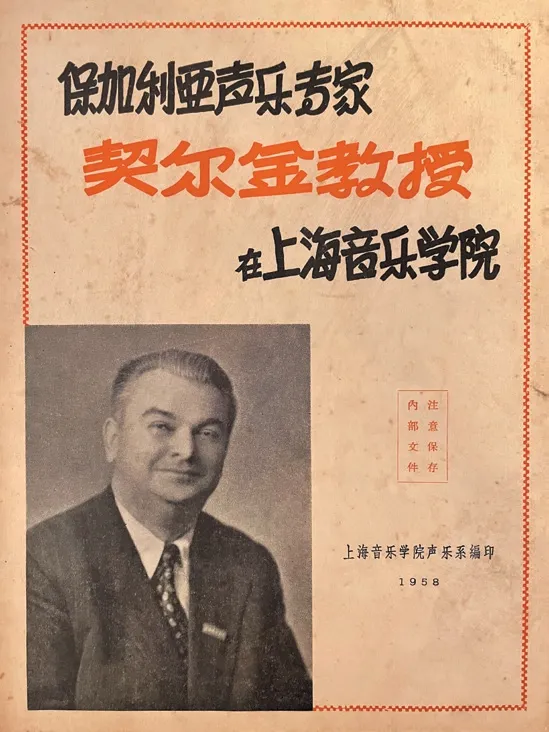

02 契尔金教授讲义,吴凤仪、刘慧娟整理

回想油印时代,誊印者需垫着钢板,用钢针笔在蜡纸上刻字,再用滚筒滚上油墨盖上纸拓印。它的原理实际上就是把蜡纸上的蜡刮去,让滚筒上的油墨按着无蜡的字迹渗透到纸上。我小心翼翼地拿起一张蜡纸对着资料室的灯光仔细辨认,依稀看到上面刻着“中国古代……音乐史谱例……幽兰……”等字样,这极有可能是中国古代音乐史泰斗夏野教授上课用的讲义,仔细一想应有半个世纪之久,真可谓是音乐学院中的一件“文物”。

正当我为考古成就得意时,老师也从储物室的左边一头绕了过来。他看到这蓝色的小木箱笑道:“可别小看它啊,二十世纪五六十年代它可是我们整个音乐学院的‘印刷厂’呢!”的确,那个时代没有打印机、复印机这类物件,学院的老师们是怎样进行工作和教学的呢?

记得老师曾说过,印刷术的发明极大推进了人类认知发展的进程,印刷技术也总和社会文明的状态紧密相系。诚然,这一蓝色木箱里装着的袖珍“印刷厂”,见证了二十世纪音院音乐事业发展的轨迹。我们在不知不觉间放慢了脚步,在堆满油印资料的书架“小巷”中徜徉起来……

01 小提琴大师奥伊斯特拉赫在上海音乐学院参观

02 作曲家阿尔扎玛诺夫为上海音乐学院复调班上课

03 小提琴家别里捷音乐大师班

资料室的书架是按年代排列的,倒数第二排起主要陈列了二十世纪五六十年代的油印书谱。老师告诉我,那时候每有外国专家开设讲座,全国各地的同行学者都会赶来听课。专家在台上讲话,靠近下场门的地方总有个四方桌,两三个学生在那里速记,记录员傍晚就要整理好专家当天讲课的笔记,连夜刻印,并装订成册,第二天立刻发给学员。这排书架上不仅有阿尔扎玛诺夫、阿拉波夫、斯克烈勃科夫等知名作曲家与理论家的专家课讲义,还有声乐专家契尔金,小提琴家奥伊斯特拉赫、别里捷、米基强斯基,指挥家迪利济也夫,钢琴家谢洛夫,管乐专家考尔拉切克,竖琴专家施瓦茨等人的大师班记录。原来著名音乐学家卓菲亚·丽莎、作曲家卡巴列夫斯基、钢琴大师里赫特都曾来到上海音乐学院讲学。

“这就是我们音乐学院五六十年代学术活动的见证啊”,老师仿佛知道我在想什么,继续说道,“至少说明中华人民共和国成立以后,我们对外文化的交流活动还一直在继续啊!”这我有很深刻的印象,据校史记载1965年有四十一批、包括十九个国家的外国专家友人来访。

老师很惊讶这些资料还在,感慨道:“油印机的功劳,还相当于一个出版社呢!不然,老师们的学术著作该如何发表呢?”他顺手拿起一本龙榆生先生的《词曲概论》翻了几页,“看,这是最初的稿本。”

这一叠油印资料里还有马革顺先生编写的《合唱学》初稿,有高厚永、胡登跳先生的《民族器乐概论》《民族管弦乐法》、丁善德先生的《配器法》《关于中国风味的曲调及民谣的和声配置》、钱仁康先生的《曲式分析提纲》等。除了著作之外,更多的还是教材,从钢琴、小提琴再到二胡、扬琴,几乎学院的每个学科都可以在这里找到教本。此外还有一些汇编资料,如音乐研究所编的《音乐资料译丛》、钢琴系编写的《钢琴教学丛刊》以及各系各课程的教学大纲。那时候百废待兴,能写出一本教材,就是为音乐教育事业添砖加瓦。所以上海音乐院出品的自主教材,几乎都出在那些年代。

老师说:“那是个理想的年代。一方面,老师们自己动手,克服了当时缺少教材的难题,同时也使得教学逐渐走向规范;另一方面,大家也心怀热忱,甚至愿意批判自己在过往经验中形成的思维定式,积极适应新形势下倡导的教学理念。”

我和师父沿着这一排表演系资料的巷子走着,一直走到底,书架上全部都是他们留下的资料,多是二十世纪五十年代末的,其数量之多让我非常惊讶。

01 阿拉波夫教授《管弦乐法》讲课笔记,施永康整理

02 阿尔扎玛诺夫教授《音乐作品分析》讲课记录,陈钢整理

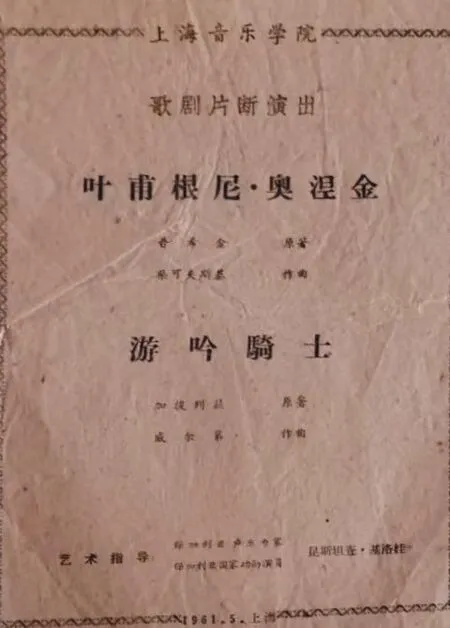

03 1961年,上海音乐学院歌剧片段演出节目单,油印本

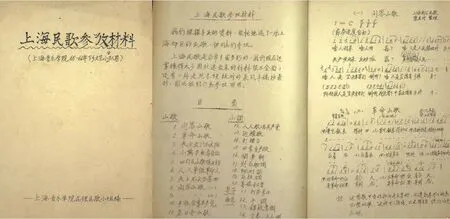

04 1965—1966年,上海音乐学院下乡文艺小分队《上海民歌参考材料》

“1958年,为响应国家‘革命化、民族化、群众化’(简称‘三化’)的文艺方针,音乐学院有了更实际的目标,那就是建立中国的民族乐派。”老师一边说,一边在书架上找着什么。

“我想这台油印机也应该印了不少各系民族化探索活动的记录资料,”他说,“钢琴系有星海小组、聂耳小组,要走向群众,教会工人农民弹琴;管弦系则通过许多具象的演奏手法,开展民族化风格的探索,有了小提琴民族化实验小组,诞生了大名鼎鼎的小提琴协奏曲《梁祝》。”

他要我留意有没有看到过《梁祝》最早的钢琴伴奏油印谱,很遗憾的是我寻觅了半天也未得见。不过是否有油印机的见证已不再重要,因为《梁祝》已经以“中国特色的罗密欧与朱丽叶”闻名天下。民族化实验小组和后来的实验乐团,也创编了许多群众喜闻乐见的小提琴曲目,如小提琴独奏《二泉印月》《梆子风》、小提琴齐奏《山区公路通了车》等,践行了群众化、民族化的号召。

二十世纪六十年代初期,又是一轮新的教改开始了,上海音乐学院成立了教材编研室,由丁善德副院长任主任,下设十个教研小组,尽快恢复、提高教学质量,逐渐恢复了坚实稳妥、循序渐进的教学秩序。

于是车尔尼、孔空、加勒米安之类的基训练习又重新在琴房的走廊响起,古老的对位分类法习题又出现在了练习本上。和声课上得更热闹,老师的那一届作曲系由桑桐先生担任主教,陈钢先生担任助教,课程资料之丰富、理论之充实,大大超过了以往的教学,闻讯回来蹭课的毕业生挤满了教室。

“这当然又少不了油印机的功劳,”师父在书架上找出厚厚一摞七八册油印教本,“这就是当时我们班用的教材,每一课的谱例都是由同班同学金复载与贺晓秋蜡纸刻写、油印装订的,这里耗费了他们多少心血啊!”他轻轻抚摸着牛皮纸的封面说。

在专门堆放二十世纪六十年代资料的书架上,我还看到有一些油印的节目单。最显眼的是声乐系歌剧排练汇报演出的资料。

老师从我手里接过看了一会儿:“那时候还没有歌剧系,所以当时排演柴科夫斯基《叶甫盖尼·奥涅金》的消息很轰动,虽然只有第一幕,但也实现了上海音乐学院‘零’的突破。”可以想象,当年的学生们一定兴奋了很久,都在猜想谁来扮演塔基亚娜和奥涅金。

岁月不断流逝,在两年后音乐学院实行边劳动、边学习、边创作、边演出、边采风、边生活的“六边”活动。为此全院停课,将各系分成好几支队伍,组织到多个省份下厂、下乡、下部队。

虽然脱离了琴房和课堂,但了解农村生活、熟悉民间音乐,扩大学生的生活视野也是一件有意思的事。前不久我采访过陈钢先生,得知他在下乡期间还学会了拔火罐、打金针,为农民治疗疾病,人称“音乐院郎中”,有一次还治好了一个长年瘫痪的老农,名闻乡野。

各个队回上海的时候都有作品汇报。江西队带回了《井冈山大合唱》,云贵队带回了《阿西里西》,作曲系、钢琴系、指挥系组成的金山队更是赤脚走上音乐厅表演。除了大作品以外,同学们还开创了许多新形式,如小提琴齐奏、男女声小合唱、民乐小合奏等。

几排放油印资料的书架走完了。我问老师,如何看待上海音乐学院的历史与当下?

恩师一笑置之,沉默了一会儿说:“对萧友梅、黄自等创始者以及贺绿汀、丁善德等前辈们的初心——发展中国的音乐而言,我们上音人一直在努力。从1949年到1966年这十七年,尽管内外困境重重,但我们还是做了一些事,留下了许多作品,编撰了大量教材,培养了很多学生,为今日的上海音乐学院奠定了腾飞的基础。”

确实,反观这十七年走过的路,恐怕亲身经历者都会有新的认识。回望这段历史,我们这几代音乐人都努力学会了理性思考,不断探究着音乐与社会、与民众的关系,音乐教育应秉承的理念,以及中国当代音乐发展的前路在何方等一些大问题。更重要的是,我们已重视理论建设和决策的科学化,并在历史的进程中学会判断其中得失,定会在今后的发展中做得更好!