近代陕西媒体主体意识的觉醒

——以1929年陕西大灾荒的报道为中心

骆 欣

(西安翻译学院文学与传媒学院,陕西西安710105)

曾是中国历史文化舞台主角的陕西,在近代报刊中的存在感很低。以《申报》为例,篇名含“陕西”的报道仅98条,远低于相邻省份(山西1334,甘肃478,河南2558,宁夏271)。而这有限的报道却大多与“灾”有关,旱灾、瘟疫、匪灾、兵灾,其中以1929年(“民国”十八年)的大饥馑为甚。“穷乡僻壤”几乎成为当时陕西的标签,“陕西自辛亥以还,兵匪援壤,民不堪命,去岁秋禾,已经薄收,自春迄今,雨泽毫无,饿殍载道,惨不忍睹”,(1)参见申报馆《陕西赈灾会成立讯》,《申报》1929年1月5日,第14版。“陕灾残酷:生者枵腹望救,死者已如蚊蝇”。(2)参见大公报馆《陕灾惨酷》,《大公报》1929年4月4日,第7版。

从新闻史角度对灾害新闻进行专门研究的比较少见,杜涛的《晚清〈申报〉的灾害新闻》(3)参见杜涛《晚清〈申报〉的灾害新闻》,《社会科学辑刊》2015年第3期,第133-137页。指出,《申报》对灾害新闻的报道使报社走出了一条参与救灾与促进报业发展的双赢道路;曾丹的《〈申报〉1931年水灾报道分析》(4)参见曾丹《〈申报〉1931年水灾报道分析》,《青年记者》2017年第13期,第89-90页。在内容分析的基础上探寻在当时特殊的时代背景下灾难新闻报道的特点。他们的研究都不同程度地关注舆论的社会影响,但均属媒介业务角度的微观研究。民国时期随着本埠报业的发展,灾害新闻报道也大量出现。特别是“民国”十八年陕西大饥荒,灾情奇重,灾民众多,相关的报道持续时间也长,留下了大量的珍贵史料。遗憾的是,对陕西灾害新闻报道的研究几乎还是空白。

陕西人把一年中一料未收称为“饥年”,两料未收称为“荒年”,连续三料未收称为“年馑”。“民国”陕西大灾荒是三年六料基本未有收成,所以虽被命名为“民国十八年年馑”,但这场特大自然灾害实际是从“民国”十七年就开始了。据“民国”十九年底陕西省赈务委员会主席、民政厅厅长邓长耀的陕灾报告中的统计数据:全省有200多万人活活饿死,200多万人流离失所,逃亡他乡,800多万人以树皮、草根、观音土苟延生命于奄奄一息。[1]51在旱灾发生的同时,风灾、雹灾、蝗灾、瘟灾、兵灾、匪灾又一并袭来。后来研究者的灾情统计数据远超于此。

灾情初期,本埠和外埠的媒体都有关注,但因为政局混乱以及地方媒体发展滞缓等主客观原因,本埠媒体的报道无论数量、角度特别是社会效应都十分有限,远不及外埠大报。随着灾情持续严重,陕西省于“民国”十七年就成立了“陕西省救灾委员会”,并在各县成立“救灾分会”,“民国”十八年南京政府成立了“全国赈灾委员会”,曾任北洋政府内阁总理的许世英为赈灾委员会主席。同年9月,“全国赈灾委员会”派出以田杰生为代表的“西北灾情视察团”赴陕,与陕西赈务会的蔡雄霆、王淡如共同负责监察工作,同时组织西安主要报刊主笔联合组成“陕西灾情通讯社”,向全国各大报馆拍电,通报灾情。[1]52本文通过史料梳理发现,在与外埠媒体的合作中,陕西本埠媒体逐渐由灾情报道的“配角”成长为“主角”,报道的角度和形式更加丰富,报道的诉求更为明确和务实。更重要的是,灾害新闻报道中本埠媒体成长迅速,媒体的主体意识逐渐觉醒,媒体属性实现了从新闻——政治宣传——信息的转变。

一、灾情报道中本埠媒体角色的变迁:从配角到主角

晚清以降,“长安虽汉唐旧都,但其地处西陲,朝廷素不视为重镇,故各省均有电线传递消息而陕西独付之阙如”,[2]因为慈禧和光绪西逃到陕西,朝廷才着手在陕西铺设电报线,可见传播技术都缺位的陕西在当时是一个“被遗忘的角落”。1911辛亥革命发动,陕西是最早响应民主革命的西部省份,革命成功,共和政体确立,报刊进一步勃兴。是年12月10日,由同盟会员党晴梵等编印的《国民新闻》就在西安创刊。还有南南轩、张琛如和张瑞玑等发起创办的《昆仑日报》在西安创刊。[3]4据《昆仑日报》经理党晴梵介绍“该报日出两大张,一切无异于各大埠报纸,自置铅印机,有社论、新闻、杂俎等内容,是陕西出刊大规模日报的开始”。[4]33-34此言虽有自我夸耀之嫌,但可见当时党晴梵之类陕西文化人对陕西报业发展方向的选择。目前学界普遍认为,1912年(“民国”元年)1月15日,在西安创刊的大型日报《秦风日报》是陕西出版大型日报的开端,且该报对“民国”陕西的名报《秦风日报》(1937)、《秦风日报·工商日报联合版》(1943)、《新秦日报》(1921)均有影响。但由于陕西兵匪不断,阶级斗争和政治斗争激烈,现代报业虽已起步,但未成气候,报刊数量少,发行时间短,商业报刊更是难以发展。灾情出现后本埠报刊虽也有报道,一方面,因为缺少有影响的舆论平台,单打独斗收效甚微;另一方面,当时陕西政局不稳,文化界舆论界又缺少有号召力、组织力的领袖人物,政界和地方社会没有形成有效互动,使得灾情报道缺少团队合作意识,难以引导舆论。所以,灾情初期的新闻报道主角仍是《申报》《大公报》之类有影响的外埠商业大报。

(一)灾情报道初期的配角

1926年“‘二虎’守长安”时期,对陕西报业打击很大,作为陕西出版中心的西安,除《新秦日报》一家勉强支撑外,其他报纸均停刊。围城后城市的元气还未恢复,罕见的旱灾就来势汹汹,本就苦不堪言的社会生活更是雪上加霜。当时陕西各县纷纷以灾情报告的形式向省政府请求救济,当然这些灾情报告只是政府内部信息沟通的媒介,不能算作新闻报道,但对于复刊不久,经营困难,采写人员不足的本埠媒体而言,却是一个重要的信息来源。而真正意义上的灾情报道,初期的本埠媒体与外埠大报相比显得很不起眼,是名副其实的配角。

1928年灾情初期,陕西正经历刘镇华时期到冯玉祥时期的转变,军阀战争、政局变动分散了媒体报道对灾情的关注。现存史料中本埠媒体对陕灾报道较为全面的是《陕西中山日报》。该报1928年11月在西安创刊,开始时由国民党陕西省务指导委员会(即后来的省党部)直接办理,后又改为省指委宣传部发行。在近两年的出版时间里,该报紧密配合冯军政府的旨意进行了一系列的政治宣传。与此同时,也基本如实反映了陕西大灾荒下灾民极端痛苦的生活面貌。[3]177值得一提的是,冯军据陕的三年中,正是这场灾害席卷陕西之时,受灾面积、受灾程度和灾民人数都十分惊人。蒋介石出于限制冯军的原因,有意阻挠赈务。而冯军为了与蒋对抗,对赈灾关注十分有限,甚至还截留赈粮,要求百姓预缴公粮。双方为了一己私利,均不顾及无辜灾民,这些都加剧了陕西人民的灾难。《陕西中山日报》除了刊登大量的灾情报道及呼吁救赈的文章外,对上述情况也有所披露。对冯军问题的暴露见于1930年1月11日本省新闻的头条消息:《各县征粮限本月20日以前扫数运省——倘有玩忽军食,定以军法从事》。当时陕西灾情已万分严重,在此情况下冯军加紧征粮,对灾民无异于追夺性命。该报对这种事态并没有什么评论,只是大量刊载陕西的灾情惨状,如《大雪连降苦冻为灾的西安》《长安数料未收》《苦冻为殃之凤翔》等报道文章。[3]178报道各地灾民饿冻而毙的现状,与征粮消息形成对照,可见当时的报纸只能选择这样委婉的方式来表达观点,引发读者思考。

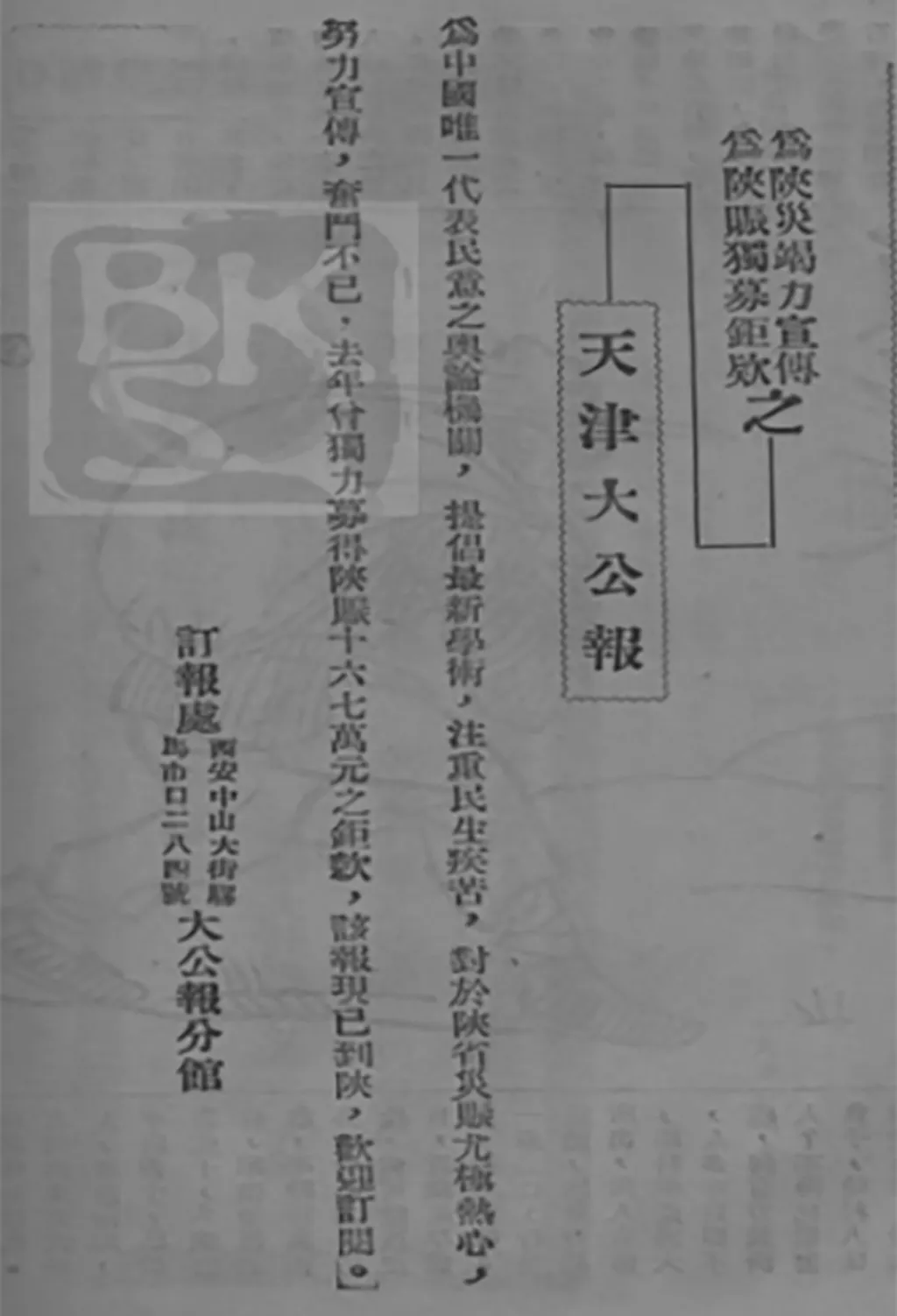

与本埠媒体有限的报道量和平平的报道效果形成对比的是外埠媒体的职业化报道。《申报》从1928年就开始对陕西的灾情进行持续关注,1928年11月13日下午,豫陕甘三省赈灾委员会召开第一次会议,11月14日,“本馆专电”栏目就见报。此后对陕灾的报道频率明显提升,如1929年1月10日“本埠新闻”栏目刊发两条相关报道《陕省定位最终灾区之复函》《华洋义赈会拨济陕灾》。民国时另一份民间大报《大公报》对陕灾的报道更详尽,更有策略,如《关中灾况愈紧——陕西救灾会通电呼吁,因饥自伐者日必数十百人》(1929年1月12日)、《于右任之痛言——陕西天灾之后复受政治影响,二集领袖同志应有相当责任》(1929年9月30日)、《西北之人何辜 遭此空前浩劫——“中国之光荣历史皆西北民众之成绩 饮水思源全国应有贡献于西北同胞”西北视灾团之沉痛呼吁》(1929年11月26日)。正因为肯定《大公报》的灾情报道,本埠媒体《陕灾周刊》在为其广告时评价“为陕灾竭力宣传 为陕赈独募巨款之《天津大公报》”。除此之外,《新闻报》《时事新报》《华北画报》等外埠报刊都对陕西灾情进行了报道,可见当时外埠大报是报道的主体,本埠报刊只是配角。

(二)灾情报道中后期的主角

随着灾情进展迅速,受灾面积、程度和灾民数量不断攀升,《上海民国日报》《申报》《新闻报》《时报》《时事新报》等五家为代表的上海报界发起成立了“西北灾情视察团”,推选记者郭步陶、王安之、马芷庠三人为团员,后南京国民政府、“全国赈灾委员会”委派干事田杰生为向导沿途负责,于1929年9月21日由上海出发。“西北灾情视察团”来陕的目的是:明了灾区真相,刊之报端,引起全国同胞注意,而谋共同设法救济之策。[5]西北灾情视察团抵陕给陕西媒体带来了发展机遇——陕西灾情通讯社成立。与西北灾情视察团对接的陕西赈务会蔡雄霆、王淡如在视察团返沪后所发电报中提到了“陕西灾情通讯社”的成立情况“淡如等受田君杰生之委托,宣传陕西灾况,但以力量绵薄,不能描写灾情于万一,终于有日,函请热心救灾诸君子,暨本省中山日报社、军人朝报社、陕西民报社、真理实情报社、西安市日报社、新秦日报社、陕西通讯社各主笔,共同组成陕西灾情通讯社,由该灾情通讯社直拍尊处,尚希尽量发表,共挽浩劫,无任祈祷”。[6]陕西灾情通讯社的成立有助于陕西报界与国内主流大报的互动,打通了陕西灾情对外传播的通道,有利于灾情的宣传报道;更重要的是陕西新闻媒体在与本埠媒体的沟通合作中,在与外埠大报的互动学习中,彻底完成了现代化转型,成了灾情报道的主角。

1930年10月,冯玉祥军队在中原大战中兵败,国民党政府任命杨虎城为陕西省政府主席,由于杨的扶持,陕西新闻业迎来了一个黄金发展时期,而大灾荒的报道实践则是起点。除了陕西灾情通讯社依托的几家陕西媒体外,陕西省赈务会专门出版的两份刊物表现得可圈可点,一是1930年4月出版的《陕西赈务汇刊》(1933年改名为《陕赈特刊》),二是1930年11月创刊的《陕灾周报》。《陕西赈务汇刊》是一份民政工作性质的赈灾刊物,所载内容为自“民国”十七年十月陕西救灾委员会成立之日起至十八年十二月底止关于该会办理赈务经过事项,主要包含灾情与灾赈、公牍、法规、纪录、专载、职员及捐款名录等。自1933年第2期开始改刊名为《陕赈特刊》后,主要刊载杨虎城入陕1930—1933年间的赈务文件,包括有命令、公牍、函电、会议记录、报告、法规、请愿书等。《陕灾周报》是针对当时陕西连年荒旱,民不聊生的状况,以扩大宣传,呼吁赈灾,鼓吹民生革命为宗旨的赈灾刊物。出版时间仅4个月,但内容丰富,有救灾计划、救济方法、陕西省主席杨虎城请求拨款的函电和各地灾情通报,并以漫画、文学小品形式向民众宣传防灾、救灾的方法。可见1930年开始,本埠媒体已经成为陕灾报道的主角。

二、灾情报道的内容多元化

如果说成为灾情报道的主角,形成“我要报道”的意识是近代陕西媒体主体意识在形式上觉醒的话,那么对“报道什么”“如何报道”的考量和实践,就更能体现媒体主体意识内容层面的觉醒。对当时本埠媒体大量的灾情报道进行内容分析,我们可以清晰地发现,无论与外埠大报还是之前本埠的报道相比,1930年开始的灾情报道已经具有明显的现代报业特征。

(一)报道角度多元化

外埠媒体的灾情报道大多从专业角度出发,以新闻价值作为评判标准,围绕新闻要素进行采写。因此对陕西大饥荒的报道大多“就灾说灾”,使用数字,描述典型,以“骇人听闻”来吸引读者注意,继而参与公益救灾活动。灾情报道初期,本埠媒体也是如此。但是1930年之后的灾情报道的角度就很多元。以《陕灾周报》为例,报纸固定的专栏有:灾赈纪实、赈务消息、灾评、论坛、函电、法规、文艺、编辑馀沈、农谈。从专栏名称拟定就可看出该报对灾情报道的不同角度。灾赈纪实、赈务消息、函电是对灾情和赈灾情况的全面报道,能够让读者了解各县的受灾情况,灾民的生存现状,赈灾工作的进展,政府和社会人士对陕灾的态度、政策、行动等;灾评、论坛、编辑馀沈则体现了报道的深度,通过解释性、评论性的文字让读者对灾的认知更加理性;法规、农谈都带有一定的教育普及;文艺以及创刊初期的祝词、宣言、开场白之类文章更是诉诸感情进行赈灾呼吁。

这一时期本埠媒体的报道数量明显增加,对灾情的报道更细致更全面。《各县灾情惨状之一斑》详细报道了西安、眉县、武功、兴平、陇县、乾县、同官(潼关)、周至、富平、陕南各县的具体灾情。报道中除了有具体的数据,典型的新闻点之外,还有很多引人思考的解释性、评论性文字。如报道灾民们为了活命拆房截成木材运到省城换粮,结果导致燃料价格大跌,数口之家拆房数间仅能换得十日到半月之粮,“严寒将至,无片瓦以避风雨,原为救命而反速其死,凄惨情状,笔不忍述”。[7]53报道眉县灾情时分析“人民贪于种烟小利,所有农田之肥沃者,皆广殖鸦片,硗瘠者始种麦稻焉。此次三年旱灾,食量异常空虚,而人民以种烟随多嗜食,全家大小,竟有人人无不吸烟者,体力既弱,一遇年荒,谋生无计。”[7]53将自然灾害之外的致灾原因一针见血指出。除了报道和分析灾情之外,还有对救灾意义的分析,减灾防灾的建议等,指出“救灾,是陕西灾民迫切的要求;救灾,是民生革命的第一步工作;不救灾,谈不到革命的新建设;不救灾,西北经济就谈不到解决的办法;陕西民众要求活路,必须力促救灾,做到彻底;救灾不是救济无业流氓,是要救济失业农工;救灾不是光只博施济众的而要注重生产增加的;救灾先要澄清吏治肃清土匪;救灾不是光只消费的,实是要化无业的游手为社会生利分子的;冬赈急赈是救灾初步的工作。兴办水利,发展农业,才算彻底救灾的要图。”[8]这样的分析可谓入木三分。

民国陕西报人党晴梵曾撰文指出:“‘布衣宰相,无冕之王’是世人给予记者的尊称,新闻记者手秃笔一枝,非武力强权所能夺,彼之背后,依彼之笔锋而定其方向者,不知有几千万国民,他日成为史料,经千万年后,更无法消减其痕迹!”[4]32但同时,“新闻记者又是独立而最缺乏抵抗力之人”,[4]32可以对国民产生潜移默化却实实在在的影响。所以“新闻事业既非治者阶级,又非被治阶级,而实处治者与被治之间。”[4]32理想的新闻记者应“忘‘小我’,抛弃‘小主观’,罗列世上一切事物于真理与事实的X光线之下。”[4]32这些文字充分体现了现代的新闻观,媒体不应是政权的附属物,而是定位在政府与民众之间的独立体,记录事实、追求真理才是新闻媒体的价值追求。在大饥馑的报道中,本埠媒介通过日渐清晰的角色定位、内容定位、受众定位,不仅更全面地记录了灾情和赈灾的事实信息,传播了地方政府的救灾新政,还注重引导灾民了解灾情防御的必要,推进陕西民生革命,让世人感受到了陕西媒体主体性的觉醒。

(二)报道形式多样化

消息、通讯、函电公告是外埠媒体主要采用的新闻体裁。《申报》在“国内要闻”“来件”等栏目对陕灾进行直接报道,也通过“本埠新闻”对陕灾进行侧面报道(本地赈灾情况)。这些报道大多篇幅不长,不刻意渲染灾情,更关注信息本身的传播。相比《申报》,《大公报》的报道量就更大,通讯、新闻特写占比更明显,偏爱用煽情性的复合式标题,例《谁信有此!慈母不忍听儿啼 深夜活埋深雪中 关中饥寒飞鸟坠地而死》,(5)参见大公报社《谁信有此!慈母不忍听儿啼 深夜活埋深雪中 关中饥寒飞鸟坠地而死》,《大公报》1930年1月4日,第4版。这类报道容易引起注意、促进赈务,宣传色彩较为突出。

与外埠媒体的报道相比,本埠媒体的灾情宣传报道形式更为多样。除了运用消息、通讯、公告外,评论、口号、摄影、漫画、文艺作品等也十分常见,这些不同的报道形式扩大了宣传效果,实现了社会动员,也为陕西的发展带来切实的成效。

信息实录类报道的典型代表是1930年4月创办的《陕西赈务汇刊》,该刊物的内容为“关于本会(陕西救灾委员会)办理赈务经过事项”,[9]并强调“据实罗列”,通过各地灾情简报、工作报告等对灾情和赈灾信息进行客观报道,适时采用图表进行说明。特别是第一期第一卷大量的新闻摄影,直观形象地反映了灾情的惨烈和赈灾的阶段性成效,是十分珍贵的史料。

新闻评论类的体裁在本埠报刊中占比明显上升。《陕灾周报》专设“灾评”和“论坛”两个专栏,发表编辑部和社会人士对灾情、赈灾、社会发展等方面的思考和观点,编辑馀沈、农谈、开场白等栏目也时常刊载评论性文章。《救灾与救心》《彻底救济陕灾与发展西北》《禁烟!救灾》这些精彩的新闻评论与新闻报道相配合,形成了集束手榴弹式的传播效应,更重要的是对深化报道主题和舆论引导效果显著。

漫画、口号、文艺作品对宣传报道的有效辅助是这一时期灾情报道的又一变化。与传统的新闻体裁相比,这些传播手段更能动员普通社会。漫画形象直观,引人思考;口号直抒胸臆,朗朗上口;诗歌、散文是文艺含蓄的表达形式。《陕灾周报》每期均有大量祝词、口号、题词,或长或短,很具鼓动性。文艺作品也都出自社会名流、文化名人、政府官员等舆论领袖之手。随周报同出的是“陕灾画报”,一般在第二、三页,大开张占周报两个版,用漫画形式或报道消息或展现灾情或宣传引导或批评时政。这些报道形式和内容的转变能够反映出当时的新闻人已经具备了一定的受众意识。

三、灾情报道的舆论导向更趋务实

1894年中日甲午战争后,西安有了第一台印刷机器,陕西近代报业自此开端。但直到“民国”初年,陕西报业仍然没有完成真正的现代化。一方面,新闻从业者主体仍是知识分子和新式官员,还未从中独立出有一定规模的纯粹以新闻为业的记者编辑,报刊更多是他们参与社会、争取话语权的渠道和手段。另一方面,当时报刊的内容定位很难贴近普通社会,加之商业报刊占比有限,尚未培养出稳定的读者群。两者互为因果,加上政局不稳,使得陕西报业发展缓滞。冯玉祥主陕时期,政治上比较开明,陕西新闻事业曾一度迅速发展,先后创办了《新秦日报》《陕西日报》《民生日报》等5家大报,陕西的新闻舆论氛围明显改善。特别是民国陕西大饥荒的报道,是一次重要的新闻实践。在这场实践中,本埠的媒体获得了更多的报道资源和作业机会;更重要的是在实践中媒体的社会功能得到凸显。1930年10月,杨虎城主陕,为了陕灾宣传、推进赈灾及地方发展,杨对新闻事业大力扶持,在这样的社会背景下陕西媒体的主体意识觉醒,宣传报道目的清晰,完成了报业现代转型,进入黄金发展期,同时也成为促进陕西民生革命,推动地方建设的力量。

(一)为陕灾竭力宣传

陕西媒体主体性觉醒的一个重要表现是媒体人的觉醒。晚清以降,受新思潮影响的陕西就出现了新式学堂,从新式学堂走出陕西走出国门的“留学生”人数逐年增加,成了改造陕西的重要力量。民国陕西大饥荒灾情奇重,这些曾经或正在“留京”“留沪”“留日”“留英”的陕籍学生,或创办报刊或借助当地报刊为陕灾大力宣传募集赈款,而那些留学归陕或来陕工作的知识分子更是身在新闻现场,自然成了当地宣传报道的参与者。

特别是杨虎城主陕后,宣传工作受到重视,各类报刊特别是专门的赈灾报刊纷纷创刊。陕西媒体人发挥了在地化优势,为陕灾竭力宣传,一时间陕西灾情之“惨”、灾民之“多”的报道集中出现。相关报道发挥了媒介引导舆论的议程设置功能,陕西旱灾成为当时的一个新闻热点,引发了社会普遍的关注。同时,陕西媒体人还报道了大量政界和社会文化名人的赈灾活动,如《西北灾民救星于右任先生回陕了》(国民政府中央委员陕西籍人士于右任)、[10]《李厚基将变产捐助达陕灾赈》(北洋政府时期将军)、[11]51《朱子桥重修华严塔以工代赈》(华北慈善联合会委员长朱子桥)、[11]51《党晴梵先生鬻书助赈》(陕西文化界名士党晴梵)等。[11]52《陕灾周报》的祝词、题词更是出于各界名人之笔。这样的报道形式能够发挥名人效应,通过舆论领袖的引领作用,达到良好的宣传效果,继而推动实际的赈灾工作。

(二)从赈灾到民生革命

如果说“为陕灾竭力宣传”是主体性觉醒的初级阶段。那么“在贫瘠的西北发出自己的声音”则是觉醒的更高阶段。“自己的声音”是对灾情和赈灾情况更全面的报道,更是观点和诉求的直接表达。《彻底救济陕灾与发展西北》中指出:“彻底救济陕灾是发展西北的先声,赈灾问题不仅在赈款增加,赈粮充裕,以及速办冬赈急赈等应该去做的事实。而着实要在澄清吏治,肃清土匪,整顿保甲,缩编军队,厉行济乡,严惩土劣,努力去消减灾荒的制造者。”[12]《灾民最后的迫切要求》中谈道:“灾民的迫切要求不是教政府当局,空唱高调的,或是在大会中做上一篇洋洋的救济灾民的空文,通过八百万公债救济陕灾的悬案,画饼充饥,用以欣羡我们的,望梅止渴,用以安慰我们的……我们的希望是中央对救济陕灾要迅速,发行八百万元公债要尽数的拨到,再者救济灾民要注重到失业的工农,同时更要注重生产事业的增加。”[13]这些观点都是从时效角度出发对政府提出的建议,客观中肯,切中要害。《救灾与救心》《救灾勿忘教育》则是从深层赈灾的角度谈治本之法,前者说救灾必先救心,若是心不能救,必定作法自毙;后者认为黑幕难免,救心也非治本之法,根本之法在于补充知识。这一阶段陕西媒体的灾情报道不再在“骇人听闻”“求关注”上下功夫,更注重报道的信息性、视角的平民化。媒体越来越自觉地从务实角度出发,将赈灾与民生革命联系起来,通过多种形式,指出了致灾的原因,提出了救灾赈灾的方法,讨论了灾后地方建设的工作。

1929年的陕西大饥荒是陕西近代史上的一次大灾难,对陕西社会各个方面影响深远,也在客观上提供了本埠媒体新闻实践的机会。为了更好地赈灾宣传,陕西成立了灾情通讯社,通讯社的成立有效加强了外埠媒体和本埠媒体的联动。在这场新闻实践中,本埠媒体渐成报道的主体,报道内容的角度和形式多元化,舆论引导的意识更趋务实。陕西媒体的主体意识觉醒促进了地方舆论空间的形成,新闻媒体与政府良性互动,推动了陕西的水利、农林、交通、教育各项事业的发展,为一个新陕西的出现奠定了基础。