瑞芬太尼靶控输注对结直肠癌根治术患者麻醉效果及安全性的影响

吴家剑,胡宝生,陈铁良,王宝良,董智刚,杨立群

结直肠癌是消化系统常见恶性肿瘤,目前结直肠癌根治术是其主要治疗手段,能有效切除病灶,控制病情进展,延长生存期[1-3]。另有多项研究显示,外科手术中,科学有效的麻醉技术不仅能平稳患者围术期生命体征,减轻对血流动力学的影响,还可确保良好的术野肌松度,提高手术效率,降低术后不良反应风险[4-5]。瑞芬太尼是临床应用较广泛的麻醉药物,具有起效快、镇痛效果好等特点[6-8],在复合麻醉中有持续静脉输注和靶控输注两种给药方式,但以往研究较少涉及二者在结直肠癌根治术中应用效果的比较。本研究通过探究结直肠癌根治术患者复合麻醉中瑞芬太尼输注方式的安全性、麻醉效果及麻醉药物用量,从经济性、疗效、安全性方面分析瑞芬太尼输注方式,为临床复合麻醉中瑞芬太尼输注方式选择提供依据。

1 资料与方法

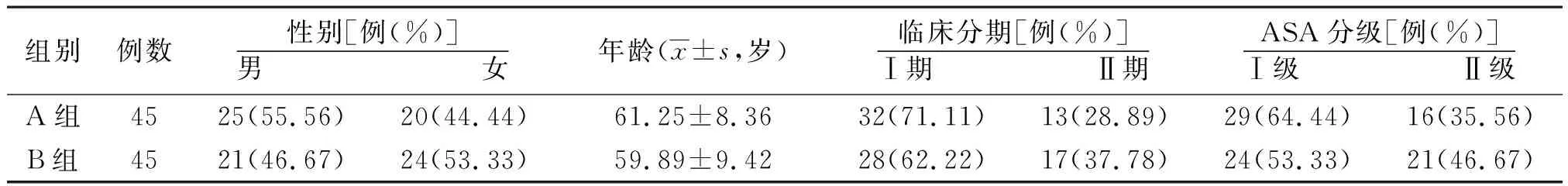

1.1临床资料 选取我院2019年5月—2021年5月收治的结直肠癌90例为研究对象。纳入标准:择期行结直肠癌根治术患者,美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级;知情并签署同意书。排除标准:阿片类药物禁忌证者;精神病史者;心肝肾脏器疾病者。根据麻醉方法分为A组和B组各45例。2组性别、年龄、临床分期等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2方法 A组给予瑞芬太尼靶控输注,入室后常规监测生命体征,包括血压、呼吸、心率、脑电双频指数及血氧饱和度等,开放静脉通道,麻醉诱导:静脉推注咪达唑仑0.05 mg/kg,调整瑞芬太尼效应室浓度0.4~0.8 μg/kg,丙泊酚浓度4 mg/kg,患者意识消失后给予罗库溴铵0.6 mg/kg静脉推注后行气管插管。麻醉维持:药物血浆浓度平衡后进行机械通气,潮气量8~10 ml/kg,频率12~15/min,呼气末二氧化碳分压(PETCO2)35~45 mmHg。依照患者麻醉的实际情况在术中适当调整丙泊酚浓度,使其效应室浓度维持在3.5~4.5 μg/ml,手术期间给予罗库溴铵5~8 μg/(kg·min)间断注射,手术结束前1 h不予追加,使患者保持心率和血压平稳,手术结束时,停止输注瑞芬太尼。B组给予瑞芬太尼持续静脉输注,麻醉前准备同A组,麻醉诱导:咪达唑仑0.05 mg/kg、丙泊酚1~2 mg/kg、瑞芬太尼1~2 μg/kg静脉推注,插管成功后,静脉泵注丙泊酚4~5 mg/(kg·h),根据术中情况适当调整输注泵,手术结束时,停止泵注丙泊酚。

1.3观察指标

1.3.1围术期生命体征:统计2组麻醉前、诱导后、术后10 min舒张压、收缩压及心率变化情况。

1.3.2应激指标:分别于麻醉前、麻醉后3 h采集患者静脉血,高速离心取血清(3500 r/min,10 min),采用酶联免疫吸附试验检测去甲肾上腺素(NE)、肾上腺素(E)、皮质醇(Cor)水平变化,试验所用试剂盒均由默沙克生物有限公司提供。

1.3.3镇痛情况:采用警觉/镇静评分(OAA/S)、躁动评分(RS)评估拔管10 min情况。OAA/S评分:1分为轻推无反应,2分为轻推头部或肩部有反应;3分为反复或大声呼叫有反应;4分为正常呼叫反应冷淡;5分为正常呼叫,反应迅速。RS评分:0分为安静合作;1分为刺激有反应;2分为有挣扎,无须按压;3分为强烈挣扎,需按压。术后6 h采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)评估疼痛情况,评分范围0~10分,评分越高,疼痛越剧烈。

1.3.4麻醉苏醒情况:统计2组自主呼吸恢复、呼之睁眼、完成指令及拔管时间。

1.3.5麻醉药物用量:记录2组术中瑞芬太尼和异丙酚用量。

1.3.6安全性:统计2组术中及术后不良反应发生情况。

表1 2组结直肠癌临床资料比较

2 结果

2.1围术期生命体征 2组麻醉前舒张压、收缩压及心率比较差异无统计学意义(P>0.05)。A组诱导后、术后10 min舒张压、收缩压及心率均低于B组(P<0.01)。见表2。

表2 2组结直肠癌围术期生命体征比较

2.2应激反应相关指标 2组麻醉前E、NE及Cor比较差异无统计学意义(P>0.05)。A组麻醉后3 h E、NE及Cor均低于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组结直肠癌麻醉前后应激反应相关指标比较

2.3镇痛效果 A组拔管10 min OAA/S、RS及术后6 h VAS评分均低于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组结直肠癌麻醉后镇痛效果比较分)

2.4麻醉苏醒情况 A组自主呼吸恢复、呼之睁眼、完成指令及拔管时间均短于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 2组结直肠癌麻醉苏醒情况比较

2.5麻醉药物用量 A组瑞芬太尼、异丙酚用量少于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 2组结直肠癌麻醉药物用量比较

2.6围术期不良反应发生情况 A组术中发生不良反应6例(13.33%),其中高血压3例,心动过缓2例,低血压1例;B组术中发生不良反应7例(15.56%),其中高血压4例,心动过缓2例,低血压1例。2组术中不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。A组术后发生不良反应11例(24.44%),其中恶心呕吐2例,骨骼肌强直1例,寒战、躁动各4例;B组术后发生不良反应13例(28.89%),其中恶心呕吐3例,骨骼肌强直2例,寒战3例,躁动5例。2组术后不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

结直肠癌发病率逐年升高[9-10]。近年来,随微创技术的发展,腹腔镜下结直肠癌根治术具有创伤小、术后恢复快、效果显著等优势,已成为主流术式[11-13]。但诸多研究报道,对于结直肠癌患者而言,术中恰当的麻醉方式对手术效果、术后康复等均具有积极影响[14-15]。

目前,超短效静脉麻醉药物异丙酚复合阿片类镇痛药物已广泛应用于临床麻醉,瑞芬太尼属于新型超短时强效阿片类镇痛药物,其持续输注半衰期为5~8 min,消除半衰期为8~20 min,适用于临床持续输注给药,但因其体内半衰期短,镇痛作用消失快,极易造成术后超敏痛,临床应用通常需复合麻醉[16-17]。异丙酚是一种镇痛作用时间短、起效快、可控性较强的静脉麻醉药物,单次静脉注射起效时间为30~60 s,可维持5~10 min,且持续输注无蓄积,可迅速苏醒[18]。近年来,随临床对药物代谢动力学深入研究,静脉麻醉从单次给药至持续给药进一步发展至根据血药浓度自行调节的靶控输注,麻醉安全性增高,受到医学领域的广泛重视和应用[19]。鉴于此,在结直肠癌根治术中,通过瑞芬太尼、异丙酚靶控输注复合静脉麻醉与经典手控持续静脉输注麻醉比较,以探究不同复合静脉麻醉方式对结直肠癌患者的影响。本研究结果显示,A组诱导后、术后10 min舒张压、收缩压、心率及术后6 h VAS评分均低于B组,可见与持续静脉输注相比,静脉靶控输注可有效平稳围术期生命体征,减轻术后早期疼痛感。靶控输注的基础是药效动力学和药代动力学,以效应室或血浆浓度为指标,通过计算机控制输注速率以维持、控制适当麻醉深度的一种静脉麻醉方式[20]。相比手控静脉给药麻醉,靶控输注的计算机参与使复杂运算变得简单易行,用药的同时能显示效应室药物浓度和目标血药浓度,累积剂量和给药时间,麻醉师能精准控制麻醉深度,显著提高麻醉安全性[21]。与持续静脉输注相比,靶控输注能更平稳的维持麻醉深度,减少循环波动,降低手术操作对患者生命体征的影响[22]。本研究显示,A组自主呼吸恢复、呼之睁眼、完成指令及拔管时间均短于B组,瑞芬太尼及异丙酚用量少于B组。由此可见,靶控输注可减少麻醉药物使用量,促使患者早期苏醒。

应激是机体对应激源产生的适应性综合反应,表现为以下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)兴奋为主的神经内分泌反应,以增加机体抵抗力,保持并恢复机体内环境[23]。而手术和麻醉操作刺激极易使机体产生强烈的应激反应,而E、NE、Cor是反映HPA轴变化的敏感性指标,测定其含量能准确反映机体应激状态[24-25]。本研究结果显示,麻醉后3 h,A组E、NE及Cor水平均低于B组,表明相较于持续静脉输注麻醉,靶控输注可充分利用镇痛药物和静脉全麻药物的协同作用,异丙酚对阿片类药物的代谢存在抑制作用,以提高阿片类血药浓度,且瑞芬太尼也可通过减少异丙酚消除和分布而进一步增加异丙酚血药浓度,通过二者间的药效学相互作用,保持最佳血药浓度,发挥最大的镇痛镇静作用,以减轻机体应激反应[26]。另外,本研究结果显示,2组术中及术后不良反应发生率比较差异无统计学意义,提示无论是持续静脉麻醉还是靶控输注麻醉复合给药均具有一定安全性。

综上所述,与持续静脉输注麻醉相比,瑞芬太尼复合异丙酚靶控输注麻醉在维持麻醉深度、最佳血药浓度、平稳生命体征、抑制应激反应、减少麻醉药物用量等方面效果更为显著。