刑事二审抗诉实证研究

——以M省数据为主要对象的分析

刘方权

引 言

刑事抗诉是法律赋予检察机关刑事审判监督最重要的手段,也是检察机关刑事审判监督的标志性工作。(1)参见庄永廉、陈国庆、单民等:《如何构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局》,载《人民检察》2017年第7期,第42页。2017年1月召开的全国检察长工作会议上,时任最高人民检察院检察长曹建明同志提出,要“构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局” 。这一要求为新形势下加强和改进刑事审判监督工作明确了总体思路,指明了发展方向。2021年6月,《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》指出,要强化审判活动监督,“综合运用抗诉、纠正意见、检察建议等监督手段,及时纠正定罪量刑明显不当、审判程序严重违法等问题”。(2)参见《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》(2021年6月15日)第6项。为更全面地了解当前检察机关刑事抗诉工作的实践情况,把握存在的问题和原因,并进一步探寻刑事抗诉制度与工作机制的完善路径,笔者通过对检察机关抗诉书、法院裁判文书等材料的梳理,对二审程序刑事抗诉案件的类型、抗诉理由、裁判结果等进行全面细致的分析,以期能为刑事抗诉制度的评价提供一定的经验。

本文所使用的二审抗诉书来源于最高人民检察院“12309中国检察网”,裁判文书来源于“中国裁判文书网”。基于研究便利的考虑,笔者下载了“12309中国检察网”之“法律文书公开”栏下“抗诉书”项M省各级检察机关作出的全部204份二审抗诉书。(3)检索日期为2021年7月23日。当天该网站共收录了刑事抗诉书8723份,其中M省的204份,占总数的2.34%。204份二审抗诉书主要来自A(58份)、C(53份)、H(25份)三市检察机关,F、J、B、D、E等市均只有10余份,最少的是G市,只有1份。在县(区)基层检察机关中,最多的是A市下辖的CL市人民检察院(13份),其次是A市的GL区人民检察院、C市的LC区人民检察院各有10份。 另外,这些抗诉书中由设区市检察机关作出的只有10份,其中A市人民检察院6份,J市人民检察院3份,D市人民检察院1份。从案由上看,204份二审抗诉书共涉及72个案由,主要集中于诈骗(包括普通诈骗、贷款诈骗、借款诈骗、集资诈骗、合同诈骗、信用卡诈骗,共20份)、盗窃(19份)、受贿(17份)、贪污(16份)、故意伤害(14份)、危险驾驶(14份)、聚众斗殴(11份)、赌场毒品(9份)、非法经营(8份)、寻衅滋事(8份)。从时间上看,204份二审抗诉书起于2014年,止于2021年7月23日,其中2014年的只有3份,2021的只有5份,而2015—2020年的抗诉书数量虽然不多,只占当年实际提出二审抗诉案件数的20%~25%,(4)根据2016-2021年M省人民检察院工作报告披露的数据,该省各级检察机关2015-2020年分别提起刑事抗诉案件145件、155件、187件、199件、162件、198件。但整体分布较为均衡,从数量与比例角度而言,相当于抽样的效果。

本文通过对204份二审抗诉书的全面梳理,提取每件抗诉案件的抗诉理由,并进行类型化分析。同时,根据抗诉书中一审判决书文号或者被告人姓名,通过中国裁判文书网检索到相应的二审裁判文书112份,(5)较为遗憾的是相应的二审裁判文书只找到了112份,占抗诉案件数的54.9%。因此对二审裁判文书缺失部分的抗诉案件的效果分析难以有效展开。再根据这112份二审裁判文书中的裁判理由与结果,对检察机关二审抗诉的质量与效果作出初步评价。最后,对二审程序刑事抗诉制度与实践提出一些看法,并探讨二审抗诉制度可能的完善路径。

一、刑事二审抗诉的理由

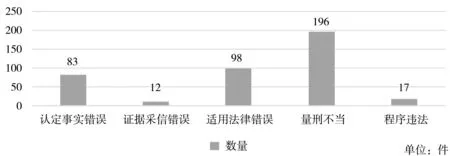

根据《人民检察院刑事诉讼规则》(以下简称《刑事诉讼规则》)第584条及《人民检察院刑事抗诉工作指引》(以下简称《抗诉指引》)相关规定,大致可将检察机关的抗诉理由概括为事实认定、证据采信、法律适用、量刑、审判程序等五个方面。通过对204份抗诉书抗诉理由的梳理,可以清楚地发现量刑(明显)不当是绝大多数案件的抗诉理由(196件),其次是适用法律错误(98件)、认定事实错误(83件),而因程序违法和采信证据错误而抗诉的相对少得多(各为17件和12件)。(见图1)需要特别说明的是,大多数抗诉书的抗诉理由不是单一的,而是数项理由并举,并且表现出因事实认定错误导致法律适用错误,进而导致量刑不当这样一种递进式的逻辑关系。

图1 204件抗诉案件中的抗诉理由情况

(一)认定事实错误

原判决或裁定认定事实确有错误导致定罪或者量刑明显不当,是《抗诉指引》所规定的第一种应当提出抗诉的情形。根据《抗诉指引》第9条第1项规定,认定事实错误又可细分为三种情形:刑事判决、裁定认定的事实与证据证明的事实不一致,认定的事实与裁判结论有矛盾,有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误。204份抗诉书明确提到原判决认定事实错误的有83份,通过对抗诉书有关事实认定错误内容的概括,大致可以将实践中的认定事实错误概括为三种类型:出现了新事实,从而证明原判决确有错误(27份);原判决对涉案财物、犯罪对象等的数额、数量认定错误(23份);对案件特定情节认定错误(36份)。(6)由于有些案件中的事实错误既涉及数额、数量等情节,又涉及自首、立功等情节,因此总数为86份。

自认罪认罚从宽制度试点改革以来,被告人认罪认罚后上诉引起了一些地方检察机关的强烈反应,认为被告人违反诚信,以虚假的认罪认罚换取从宽处罚后又试图利用上诉不加刑原则的庇护进行上诉,从而获取更大的利益。因此出现了在认罪认罚从宽案件中检察机关“以抗诉对上诉”这一争议极大的现象,也在一定程度上引起了公众对检察机关二审程序抗诉实践的关注。在本文研究的204件案件中,即有27件系针对认罪认罚被告人上诉的应对性抗诉。多数此类抗诉书在阐述抗诉理由时都认为,“一审判决基于被告人认罪认罚而作出的从宽处罚的基础已丧失,并致量刑不当”;“在认罪认罚后无正当理由以量刑过重为由提出上诉,并非真诚悔罪并愿意接受处罚,不能适用认罪认罚从宽制度”,即将被告人上诉视为证明一审判决适用认罪认罚从宽制度错误的新事实,并将之作为提起抗诉的理由。

特定情节认定错误是认定事实错误中较为复杂的一类,可以将这些情节大致归纳为以下几种:被害人过错、从重或加重情节、自首或立功情节、主/从犯身份,以及其他情节(如聚众斗殴时是否“持械”、(7)在抗诉的5件聚众斗殴案中,检察机关的抗诉理由中均认为一审判决认定(未认定)被告人具有“持械”的情节系认定事实错误,导致对被告人量刑畸重(或畸轻)。例如,在陈淑雯、周文芳、郑锦淑等人聚众斗殴案中,A市TJ区人民检察院即认为被告人陈淑雯在斗殴过程中持扫帚斗殴,一审判决未认定其具有“持械”斗殴的情节,导致对其量刑畸轻。又如在邱献飞抢劫案中,提起抗诉的F市SW人民检察院认为被告人邱献飞在盗窃被发现后用“防狼喷雾剂”攻击被害人,一审判决未将“防狼喷雾剂”认定为凶器,导致法律适用错误,将抢劫罪认定为盗窃罪。盗窃或抢夺时是否“携带凶器”等)。在83份一审判决认定事实错误的抗诉书中,共有36份涉及特定情节认定错误,其中,从重或加重情节认定错误的有12份,主/从犯身份认定错误的有9份,自首或立功情节认定错误的有7份,被害人过错认定错误的有3份,其他情节认定错误的7份。

(二)采信证据错误

以采信证据错误为由提起的抗诉相对要少得多(只有12件),其中,笼统地认为采信证据错误的有4件,认为一审判决对定罪证明标准把握错误的有6件,特别值得注意的是,有2份抗诉书认为一审判决违反了非法证据排除规则,导致采信证据错误。(8)在C市LJ区人民检察院提起抗诉的黄怡伟等9人诈骗案中,检察机关认为一审法院将已经被LJ区人民检察院在审查起诉期间排除,且未经庭审质证的非法证据作为定案根据,可能影响对本案的公正裁判;在C市HA县人民检察院提起抗诉的吴某某玩忽职守、受贿案中,一审法院错误适用非法证据排除规则,排除了两份讯问笔录及纪委在对被告人进行“两规”审查期间制作的询问笔录,导致重罪轻判,适用刑罚明显不当。而采信证据错误的直接结果便是导致本(不)应认定的犯罪事实未能认定(或错误认定),进而导致量刑明显畸轻(或者畸重)。但从抗诉书的表述看,有些抗诉书明确表述一审判决采信证据错误(9)例如,B市CX人民检察院在唐忠华贩卖毒品案抗诉书中认为,一审判决采信被告人唐忠华庭审辩解而未采信其侦查阶段的供述,未认定起诉书指控的二起贩卖毒品案件,属于采信证据错误,导致量刑畸轻。,有些则将一审判决因未采信某些证据而未认定相关犯罪事实的情形表述为事实认定错误(10)例如,C市SS人民检察院在成忠训贩卖毒品案抗诉书中认为,一审判决认定被告人成忠训贩卖毒品罪事实不清、证据不足,属事实认定错误,造成适用法律错误。H市CT县人民检察院在叶建强生产、销售不符合安全标准的食品案抗诉书中亦认为一审判决以事实不清、证据不足判决被告无罪系事实认定错误,导致法律适用不当。或者适用法律错误。(11)例如,A市FQ人民检察院在杨尊禄强奸案抗诉书中认为,一审判决以检察来源不明未由将鉴定结论排除在定案根据之外,导致认定杨尊禄强奸犯罪证据不足,将罪名变更为强制猥亵,系认定犯罪事实及适用法律错误。

(三)适用法律错误

根据《抗诉指引》规定,适用法律错误包括定罪错误与量刑错误。鉴于认定事实错误、采信证据错误均造成量刑明显不当的后果,因此,本文分析适用法律适用错误时主要针对定罪错误,而对量刑错误拟做单独讨论。从实践而言,罪与非罪、此罪与彼罪、罪重与罪轻的分歧,是控、辩、审三方在适用法律过程中的常见争议。因此,认为一审判决罪名认定错误,即一审判决改变了检察机关指控的罪名,是检察机关提起抗诉的重要理由之一。204个案件中共有98件涉及适用法律错误问题,其中4件涉及此罪与彼罪的分歧,17件涉及罪重与罪轻问题,而涉及将有罪判无罪的只有1件。(12)在封日晴职务侵占案中,D市SM区人民检察院认为,一审法院“认定封日晴具有非法占有目的证据不足”“民法意义上的恶意串通并不能直接等同于刑法意义上的职务侵占罪”,从而宣告封日晴无罪的判决适用法律错误。除了案件定性外的其他法律适用错误相对复杂,很难进行类型化概括。但值得注意的是,从抗诉书表述上看,对一些问题究竟属于“事实”还是“法律”有明显分歧,特别是对案件是否具有某种特定情节,有些抗诉书认为是认定事实错误,有些则认为是适用法律错误。例如聚众斗殴犯罪中是否具有“持械”情节,被告人是否立功、自首,以及在共同犯罪中的主/从犯地位等。

45件涉及罪名认定错误的抗诉案件中,有6件为检察机关起诉数罪,但一审判决只认定了一罪。其他39件都是一审判决改变了检察机关指控的罪名,共涉及26个罪名,被改变最多的指控罪名是贪污罪,即检察机关指控贪污罪,但一审判决认定为职务侵占罪或其他罪名(10件);其次是受贿罪,即检察机关指控受贿但一审判决认定为非国家工作人员受贿(5件)。另外,检察机关指控抢劫罪但一审判决变更为盗窃、绑架、敲诈等罪名的,指控聚众斗殴罪但一审判决认定为故意伤害罪的,指控贷款诈骗罪但一审判决认定为其他罪名的,各有3件。

(四)一审程序违法

204件抗诉案件中,检察机关以一审法院严重违反法定程序、可能影响公正裁判为由提起的抗诉并不多,只有17件,主要集中于认罪认罚从宽案件。这些案件有两种情形:一审法院未在检察机关提出的量刑建议范围内对被告量刑(8件)(13)8个案件中,3件系在检察机关量刑建议之上处刑,5件在检察机关量刑建议之下处刑。和一审判决据以定案的证据未经法庭质证(5件)(14)5个案件是:H市LC县人民检察院抗诉的“汪某某等20人恶势力犯罪集团敲诈勒索案”(一审判决中的部分量刑证据,如被告人退赃,属于出现可能影响量刑的新事实与证据,但一审法院未对相关证据组织庭审进行质证,也未将相关证据提供给检察机关征求意见),C市LJ区人民检察院抗诉的“黄怡伟等9人诈骗案”(一审法院将LJ区人民检察院已经排除,且未经法庭质证的被害人陈述作为定案根据),J市JC区人民检察院抗诉的“陈某某非法采矿案”(一审程序中未出示和宣读针对被告人的《审前社会调查评估报告》,也未在判决书中列明该份证据),F市JO区人民检察院提起抗诉的“林某某故意伤害、寻衅滋事案”(一审程序中未对作为宣告被告人林某某缓刑的重要根据的《审前社会调查评估报告》进行出示、质证、认证),C市QG区人民检察院提起抗诉的“陈某某故意伤害案”(一审法院未对本案被告人与被害人之间的和解协议、被害人出具的谅解书等量刑证据进行质证)。。另外,一审程序的审判组织组成不合法,(15)E市PH县人民检察院起诉张庆彬非法制造枪支,该罪的法定刑为3年以上10年以下有期徒刑,PH县人民法院适用简易程序审理此案,但未依法组成合议庭,而是实行了独任审判。一审判决张庆彬有期徒刑2年6个月,缓刑3年。一审违反级别管辖规定,(16)2015年11月5日A市PT县人民检察院对周某某非法吸收公众存款案向PT县人民法院提起公诉,后基于公安机关补充侦查的事实和证据后变更指控周某某涉嫌集资诈骗犯罪,且数额特别巨大,并认为周某某可能判处无期徒刑以上刑罚。2017年9月13日,PT县人民检察院致函PT县人民法院,要求该院将本案移送A市中级人民法院审理。但PT县法院未将案件移送A市中级人民法院,继续审理了本案。一审判决增加了检察机关未指控的犯罪事实,(17)吴伟、何辉等贩卖、运输毒品案中,在公诉机关未补充或变更起诉的情况下,一审人民法院直接判决认定起诉书未指控的犯罪事实(6次贩卖氯胺酮共40克)。值得注意的是,本案被告没有上诉。一审法院据以定案的证据系非法证据(18)泉州市洛江区人民检察院起诉的黄怡伟等9人诈骗案中,一审法院将已经被洛江区人民检察院在审查起诉期间排除,且未经庭审质证的非法证据作为定案根据。,各1件。

(五)量刑不当

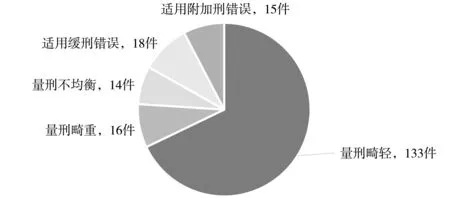

根据《抗诉指引》,量刑不当的类型大致可以概括为:量刑畸轻、量刑畸重、量刑不均衡、适用缓刑错误、适用附加刑错误。在204件抗诉案件中,抗诉理由涉及量刑不当的共有196件,占总数的96.1%。其中,以量刑畸轻为由的就有133件,占量刑不当总数的68%;而以量刑畸重为由的只有16件,占量刑不当总数的8%。另外,量刑不均衡的,有14件;适用缓刑错误的,18件;适用附加刑不当的,15件。(见图2)

图2 量刑错误情况

以量刑畸重为由提起的抗诉案件数量虽很少,只有16件,但其意义不容忽视,这是践行检察官客观义务的重要形式之一。因此,有必要对这些案件予以细致分析。从抗诉书对抗诉理由的论证看,导致一审判决对被告人量刑畸重的原因大致有以下几种:其一,忽视法定或者酌定从轻量刑情节。如刘某某强奸案中,被告人与被害人系恋爱关系,且被害人出具了书面谅解书、被告人自首且认罪认罚,检察机关认为符合缓刑条件,但一审判决未采纳检察机关的量刑建议,判处实刑;(19)参见樟检一部诉刑抗〔2020〕1号刑事抗诉书。又如黄某某故意伤害案件,一审判决未认定黄某某自首情节,导致量刑畸重。(20)参见秀检公诉刑抗〔2017〕1号刑事抗诉书。其二,错误认定从重情节导致量刑畸重。在3件聚众斗殴案件中,检察机关均认为一审判决错误认定被告人存在“持械”情节,从而导致刑畸重;(21)参见鼓检公诉诉刑抗〔2018〕1号、鼓检公诉诉刑抗〔2017〕1号、鼓检公诉诉刑抗〔2017〕2号刑事抗诉书。苏嘉斌贩毒案中,一审判决错误认定被告人苏嘉斌构成累犯,导致量刑畸重。(22)参见南检刑抗〔2015〕2号刑事抗诉书。其三,错误适用法律,在法律规定的刑罚幅度之外量刑或量刑没有法律根据,特别是对附加刑的判处。例如蒋某某强奸、行贿案,一审法院错误判处对被告人并处罚金15万元,即属无法律根据;(23)参见惠检诉诉刑抗〔2017〕5号刑事抗诉书。陈某某贩卖淫秽物品牟利案、(24)参见平检公刑抗〔2016〕4号刑事抗诉书。黄某某非法经营案一审判决判处罚金的数量均超出法定刑罚的幅度范围。(25)参见南检诉诉刑抗〔2019〕5号刑事抗诉书。其四,变更指控罪名导致量刑畸重。例如郑锦辉等聚众斗殴案,一审判决将罪名变更为故意伤害罪;(26)参见宁检公刑抗〔2017〕1号刑事抗诉书。黄东群等抢劫、非法拘禁罪,一审判决将罪名变更为绑架罪,从而导致对相关被告人量刑畸重。(27)参见榕检公一诉刑抗〔2016〕1号刑事抗诉书。

综上分析可看出,检察机关提起二审抗诉的理由,大体上可以概括为(量刑)结果主导(96.1%)模式,即无论是认定事实错误、采信证据错误,还是适用法律错误,甚至一审程序错误,大多与量刑结果密切相关。换言之,如果检察机关认为一审判决的量刑结果并无不当,特别是在大量案件适用认罪认罚从宽制度的背景下,只要一审法院采纳检察机关的量刑建议,即便检察机关认为一审判决在认定事实、采信证据、适用法律方面存在错误,也不一定会提起抗诉。《抗诉指引》第9条关于应当抗诉情形的条件设置,在某种程度上正是这种思维模式的反映。(28)根据《抗诉指引》第9条,原审判决或裁定认定事实错误、采信证据错误导致定罪或者量刑明显不当的,应当提起抗诉。适用法律错误虽不要求导致定罪或者量刑明显不当的后果,但从逻辑而言,只有事实清楚、证据确实充分,法律适用正确,定罪量刑才有可能准确,如果法律适用错误,通常很难得到准确的定罪量刑结果。另外,从实践情况看,对于相同情节究竟属于事实认定还是法律适用,不同检察机关有明显分歧。例如,是否存在自首、持械等情节,有些检察机关认为是事实认定问题,有些则认为是法律适用问题,这也反映出事实与法律二者边界的模糊性。最后,从抗诉理由的表述可清楚看到,事实/证据、法律适用、量刑结果之间存在较明显的逻辑递进关系,很多检察机关的论证逻辑都是“由于认定事实/采信证据错误,导致法律适用错误,进而导致量刑明显不当的后果”。

二、刑事二审抗诉的结果

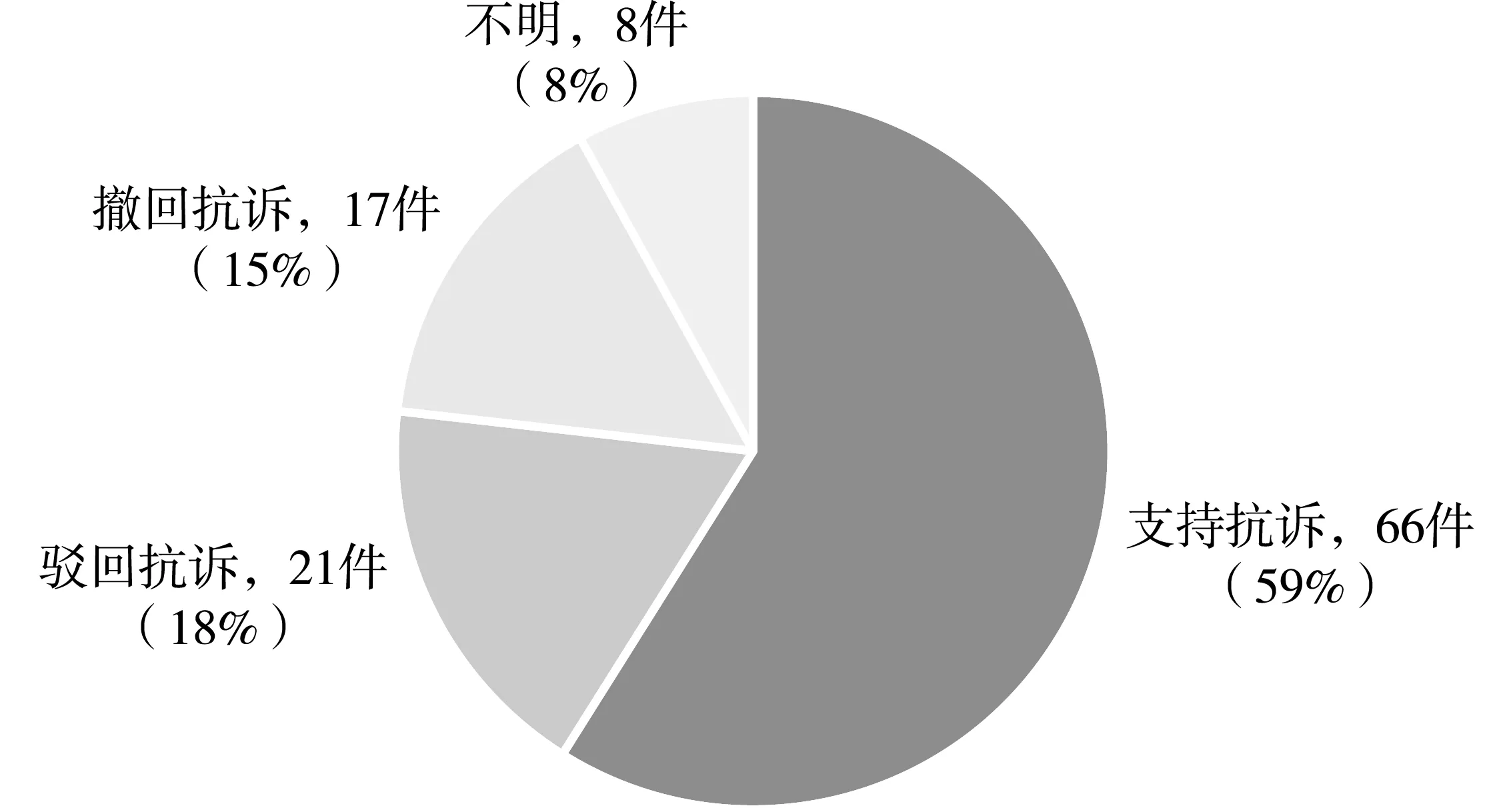

二审裁判结果是评价检察机关抗诉质量与效果的重要参照标准。从实践情况看,刑事二审抗诉案件结果大致有以下几种:检察机关撤回抗诉、二审人民法院未采纳抗诉意见(驳回抗诉)、二审人民法院采纳抗诉意见(支持抗诉),以及从二审裁判文书看不出法院对待抗诉意见态度的其他情形。112份二审裁判文书的裁判结果显示,二审人民法院采纳检察机关抗诉意见的,有66件;驳回抗诉的, 21件;检察机关主动撤回抗诉的,17件;另8件二审裁判文书,二审法院对检察机关抗诉意见的态度不明。(见图3)

图3 112件刑事二审抗诉案件的裁判结果情况

(一)撤回抗诉

根据《刑事诉讼规则》第589条第2款、《抗诉指引》第25条等规定,上一级人民检察院认为抗诉不当的,应当向同级人民法院撤回抗诉,并且通知下级人民检察院。从二审裁判文书中的撤回抗诉原因看,可以将上一级检察机关撤回抗诉的原因分为两种:一是被告人撤回上诉,检察机关认为抗诉的必要性已经不存在了;二是上一级检察机关审查案件材料及抗诉理由后认为,检察机关的抗诉理由不成立,或根据《抗诉指引》,属于不应提起抗诉的情形。17件上一级检察机关撤回抗诉的案件中,有6件系上诉人撤回上诉,(29)这6件均系适用认罪认罚从宽制度的案件,在一审判决后被告人上诉,检察机关遂以认罪认罚从宽制度适用的基础不复存在,一审判决确有错误为由提起抗诉。在被告人因各种原因撤回上诉之后,检察机关相应地撤回了抗诉。10件系上一级检察机关认为抗诉不当而撤回,1件二审裁判文书只写明上一级检察机关撤回抗诉但未说明撤回原因。(30)即E市PH县人民检察院提起抗诉的石龙深危险驾驶案,PH县检察机关以一审判决量刑畸轻,不应适用缓刑为由提起抗诉,E市中级人民法院审查过程中C市人民撤回抗诉,但未说明撤回理由。参见(2020)M06刑终349号刑事裁定书。

上一级检察机关认为抗诉不当从而撤回抗诉的10件案件中,有4件系一审人民法院改变检察机关指控罪名;(31)根据《抗诉指引》第10条第1项规定,“刑事判决改变起诉指控罪名,导致量刑差异较大,但没有足够证据或者法律依据证明人民法院改变罪名错误的”一般不提出抗诉。例如,H市CT县人民检察院提起抗诉的“王某非法采伐国家重点保护植物案”,一审判决认为在案证据不足以证明被砍伐树木系国家重点保护植物,遂改变更指控罪名,以故意毁坏财物罪对被告人定罪处罚。在抗诉书中对抗诉理由的论述却以“本院承办人员咨询过司法鉴定人员,鉴定人员认为……目前没有标准的技术检验手段,不能直接作出认定为野生植物的鉴定意见”开始,以“本院已向CT县人民法院起诉多起此类案件,这类案件均未对涉案植物是否野生作出相应鉴定,而是通过其他证据证实涉案植物属野生植物,CT县人民法院均采纳本院的意见,作有罪判决”结束论证。这样的论证力度显然非常薄弱,从逻辑上而言,至少有两个大问题,其一,司法鉴定人员的意见(而非司法鉴定意见)在法律上是什么性质?能作为抗诉理由的根据吗?其二,如果说CT县此前采纳了检察机关的意见,作有罪判决就一定正确吗?就这件案件而言,H市人民检察院以其抗诉不当而撤回抗诉无疑是符合《抗诉指引》相关规定的要求的。3件系未认定部分犯罪事实(其中1 起案件由指控2个罪名判决只认定1个罪名);(32)《抗诉指引》第10条第1项规定,“被告人提出罪轻、无罪辩护或者翻供后,认定犯罪性质、情节或者有罪的证据之间的矛盾无法排除,导致人民法院未认定起诉指控罪名或者相关犯罪事实的”,一般不提出抗诉。C市JJ人民检察院抗诉的杨文良妨害公务、盗窃一案,即这种情形,在一审程序中被告人杨文良提出关于盗窃犯罪的供述系相关侦查机关刑讯逼供的结果,一审判决认为在案证据不能证明该部分供述收集的合法性,应予排除,依法未被排除的被告人其他供述与其他证据无法相印证,因此对盗窃罪指控不予认定。抗诉书认为“被告人杨文良在核对后拒绝签名,但同步录音录像所显示的讯问内容与笔录记载内容基本一致,故可确认笔录的真实性,作为用于确定本案盗窃事实是否成立之依据”。从逻辑上而言,这一论证也是不严谨的,即便讯问笔录记载与同步录音录像一致,也不能证明笔录的真实性,而只能证明其合法性。2件系上诉人撤诉后,上级检察机关撤回抗诉;1件案件被告被宣告无罪。(33)H市CT县人民检察院提起抗诉的叶建强生产、销售不符合安全标准的食品案,该案一审判决认为起诉书指控被告人的行为属“超范围”滥用食品添加剂一节定义错误,指控的基本犯罪事实不清,针对被告人“滥用食品添加剂”其行为“足以造成严重食源性疾病”的指控事实不清、证据不足,检察机关提供的现有证据只能证实被告人叶建强于2015年8月14日使用明矾加工油条出售的事实,未能就被告人超限量滥用食品添加剂这一前提事实,以及该行为“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的”基础事实提供确实、充分的证据,不能认定被告人有罪。以上正是《抗诉指引》第10条规定的一般不提出抗诉的几种情形。

(二)驳回抗诉

从结果的角度而论,驳回抗诉即意味着抗诉失败,或者说抗诉质量与效果不高。因此,对驳回抗诉的抗诉理由、裁判理由进行分析,对提高二审程序刑事抗诉的质量与效果具有重要意义。112份二审裁判文书中,二审人民法院驳回抗诉的有21件,其中18件涉及量刑不当,14件涉及法律适用错误,6件涉及事实认定错误,2件涉及程序违法。(34)通常检察机关提出的抗诉理由都会包括好几个方面,有些数个理由之间表现出递进关系或者因果关系,例如因为认定事实错误,从而导致适用法律错误,进而导致量刑不当。因此,21份驳回抗诉的二审裁判文书包括了39种抗诉理由。

1.驳回抗诉案件中的“认定事实错误”

驳回抗诉的21起案件中,有6件抗诉理由涉及“认定事实错误”,其中,1件是一审判决数额认定错误,1件是被告人认罪认罚后上诉,1件错误认定自首情节,1件对被害人过错认定错误,1件对部分犯罪事实没有认定,1件未认定特定犯罪情节(“持械”)。这6起案件中,特别值得注意的是范世林盗窃案,该案抗诉书认为“认罪认罚从宽制度在于保障被告人的诉讼权利,倡导被告人自愿认罪,优化司法资源配置,提升诉讼质量和效率,并据此对被告人从宽处罚。本案被告人范世林以认罪认罚换取较轻刑罚,再利用上诉不加刑原则提出上诉,对原判量刑提出异议,其上诉违背认罪认罚承诺,故对其认罪认罚从宽应不再适用,据此,一审判决产生量刑不当问题” 。而二审裁定则认为抗诉对象应该是法院确有错误的判决,基于一审程序所调查的事实与证据,一审判决定罪准确、量刑适当,即一审判决并无错误,因此驳回检察机关的抗诉。自认罪认罚从宽制度试点以来,针对检察机关以抗诉应对上诉的做法,理论界有较大争议,但实践中多数二审人民法院都采纳了检察机关的抗诉意见,本案二审裁判关于为何驳回检察机关抗诉的说理逻辑是一些学者较为支持的,值得我们进一步思考与研究。

2.驳回抗诉案件中的“适用法律错误”

21件驳回抗诉的案件中,14件的抗诉理由涉及“适用法律错误”,其中9件涉及一审人民法院变更指控罪名,另5件都是因量刑情节认定错误导致量刑错误,抗诉书也将之归为法律适用错误。9起涉及指控罪名变更的案件中,数量最多的是指控贪污罪,一审判决变更为职务侵占罪或者其他罪名,而且其中7起都是由A市CL区人民检察院在2015年前后提起的,这一现象尤其值得重视;1件指控抢劫罪,一审判决变更为盗窃罪;(35)邱献飞抢劫案中,检、法二机关的分歧在于被告人邱献飞在盗窃过程中被发现之后,是否有为了逃避抓捕而使用暴力的问题,检察机关认为邱献飞用“防狼喷雾剂”喷向被害人脸部的行为构成了“暴力行为”或者说“防狼喷雾剂”构成了“凶器”,但法院认为“防狼喷雾剂”不属于凶器,喷射行为也不构成暴力。1件指控妨害信用卡管理罪,一审判决变更为非法提供信用卡信息罪。

在人民检察院与人民法院对案件事实没有实质性争议的情况下,一审法院改变指控罪名表明检、法二机关对法律规定理解的分歧。例如, CL市人民检察院提起抗诉的系列案件中,核心问题是检、法二机关对于涉案被告人的身份是否符合贪污罪构成的主体要件,以及涉案财产是否属于公共财产。CL市人民检察院认为相关涉案被告系“协助人民政府从事其他行政管理工作”人员,应以国家工作人员论,但CL市人民法院认为相关被告人从事的活动并非政府的行政管理活动,要么是企业的活动,要么是社区的活动;对于涉案财产,CL市人民检察院认为属于街道委托社区代管的公共财产,而CL市人民法院则认为属于社区的集体财产,不具有公共财产的属性。前述争议产生的原因在于相关法律规定不明确,因此A市检察机关在支持抗诉意见中不得不予以全力论证,仍未能被A市中级人民法院采纳。因此,如果根据《抗诉指引》第10条,对于没有足够证据或法律依据证明人民法院改变罪名错误,或者法律规定不明确、存有争议,抗诉的法律依据不充分的,一般不提出抗诉的要求,或许上述抗诉就是一种错误。

3.驳回抗诉案件中的“程序违法”

在21起驳回抗诉案件中,只有2件涉及程序违法,虽然以“程序违法”为由提起的抗诉案件本身不多,但这两起案件所涉及的“程序违法”事由,一个充满争议,一个却未引起理论界足够的重视。充满争议的是认罪认罚从宽案件,一审法院在未说明理由的情况下未采纳检察机关的量刑建议;(36)A市TJ区人民检察院提起抗诉的赵忠平危险驾驶案的程序违法事项,是一审人民法院在未说明理由的情况下未采纳检察机关提出的量刑建议,对认罪认罚被告人赵忠平在量刑建议幅度之下处刑。但该案二审裁定书回避了抗诉机关关于一审人民法院程序违法的抗诉意见,只是回应了为何对被告处以缓刑的抗诉意见。未引起足够重视的是指审判组织形式。根据《刑事诉讼法》第210条第1款规定,适用简易程序审理案件,对可能判处的有期徒刑超过3年的,应当组成合议庭进行审理。在张庆彬非法买卖运输邮寄储存枪支案中,E市PH县人民检察院认为本案罪名为非法制造枪支罪,法定刑为3年以上10年以下有期徒刑,一审法院对本案实行独任审判,审判组织的组成不合法,违反了刑事诉讼程序。对此,二审法院认为原审法院在开庭前根据本案的犯罪事实、性质、后果及原审被告人可能具有的自首等法定从轻或减轻情节,认为对其可能判处3年以下有期徒刑刑罚,由审判员一人独任审判本案,具有法律依据,审判程序合法;而且PH县人民检察院在原审宣判前对本案采用独任审判亦无异议,因此抗诉意见不能成立,不予支持。

如果单纯地从结果的角度来看,15%左右的撤回抗诉率在一定程度上也反映出检察机关在抗诉方面谨慎性的问题,一方面是公诉检察机关抗诉的任性,另一方面是上一级检察机关抗诉的谨慎性。当然,由于数据的局限性,笔者的这一判断并不一定成立。但在认罪认罚从宽制度下,检察机关针对被告人上诉而采取的“以抗诉对上诉”,并在被告人撤回上诉后同时撤回抗诉的做法,在一定程度上已经被理论界所诟病。另外,在二审法院驳回抗诉的案件中,绝大多数的抗诉理由都是适用法律错误。如果说事实认定与证据采信很多时候是一种经验性认知的结果,即便在二审裁判中改变案件的事实认定与证据采信结果都不会严重影响法官群体的法律职业权威,那么,对以适用法律错误为由提起抗诉,无疑是对法官群体法律职业权威的挑战。因此,尽管《抗诉指引》规定原审判决或者裁定适用法律确有错误时,并不要求导致定罪或者量刑明显不当的后果即应提起抗诉,但从笔者收集的数据来看,在二审法院采纳了检察机关“适用法律错误”的抗诉理由的案件中,多数有量刑明显不当的后果。

(三)采纳抗诉意见

二审裁判如果采纳了抗诉意见(包括提起抗诉的检察机关的抗诉意见及出庭支持抗诉的检察机关检察人员的意见),则可以认为二审抗诉取得较好抗诉效果。通常而言,二审人民法院在采纳检察机关的抗诉意见之后,根据不同的抗诉理由对案件或是依法改判,或是将案件发回重审。(37)最高人民检察院每年的相关工作统计,通常将二审程序抗诉案件的裁判结果分为改判、维持原判、发回重审。但从实践来看,根据笔者对112份二审裁判文书内容的分析发现,一些二审裁判文书一方面认为抗诉机关及出庭支持抗诉检察人员的抗诉意见正确,应予采纳;但另一方面又认为原审判决对被告人的定罪量刑并无不当,维持原判。因此,我们将二审人民法院采纳抗诉意见后的案件结果细分为三种类型:(部分)采纳抗诉意见依法改判,采纳抗诉意见发回重审,采纳抗诉意见但维持原判。从整体上看,二审人民法院采纳了抗诉意见的66起案件中,依法改判的有60起,采纳抗诉意见但未改判的有2起,(38)这两起案件分别是:(1)PH县人民检察院提起抗诉的“吴小龙危险驾驶案”,PH县人民检察院在抗诉书中认为一审判决错误认定被告人具有自首情节,从而导致对被告人量刑畸轻。E市中级人民法院在二审裁定中认为原审判决认定被告人吴小龙具有自首情节不当,应予纠正,但原判对吴小龙的量刑并无不当,因此维持原判。参见E市中级人民法院(2018)闽06刑终136号刑事裁定书。(2)J市ZR县人民检察院提起抗诉的“吴盛雄聚众斗殴案”,ZR县人民检察院在抗诉书中认为一审判决认定本案被害人存在过错系认定事实错误,导致量刑明显不当,且全案量刑不均衡。J市人民法院在二审裁定中认为原审判决认定被害人一方对本案的发生存在过错属事实认定错误,但原判定罪准确,量刑并无不当。驳回抗诉、上诉,维持原判。参见J市中级人民法院(2017)闽09刑终426号刑事裁定书。发回重审的有4起。(39)在4起发回重审的案件中,值得注意的是A市LJ县人民检察院提起抗诉的“王贵稀等盗窃案”,在该案中,LJ县人民检察院认为一审判决认定被告人具有自首情节属事实认定错误,导致量刑畸轻。A市中级人民法院的二审裁定未对检察机关的抗诉意见作出回应,以原审判决“事实不清、证据不足”为由将案件发回重审。参见A市中级人民法院(2020)闽01刑终929号刑事裁定书。

从抗诉理由来看,66起案件中,有61起涉及量刑不当,38起涉及法律适用错误,21起涉及事实认定错误,4起涉及程序违法,3起涉及证据采信错误。也就是说,二审人民法院采纳比例最高的抗诉理由是量刑不当。

1.二审采纳抗诉意见案件中的“量刑不当”

从逻辑上而言,“量刑不当”既包括主刑的量刑不当,也包括附加刑的量刑不当;既包括刑种、刑期的不当,也包括刑罚执行方式的不当。从样本抗诉书及二审裁判文书对抗诉理由的阐述与概括,大致可以将量刑不当分为这样几种类型:量刑畸轻、量刑畸重、量刑不均衡、附加刑适用不当、缓刑适用不当。从整体上看,在61起二审采纳抗诉意见,同时涉及量刑不当抗诉理由的案件中,(40)需要说明的是,由于一些抗诉书所论述的量刑不当同时包括量刑畸轻或者畸重,以及量刑不均衡,因此,统计出的量刑不当类型总数要高于案件总数。多数是量刑畸轻,共39起,而以量刑畸重为由提起抗诉的只有6起,涉及量刑不均衡的也只有5起,附加刑适用不当的7起,缓刑适用不当的10起。(41)缓刑适用不当大多指的是原审判决对不应适用缓刑的被告人适用了缓刑,因此也可将之归为量刑畸轻,但从样本案件看,检察机关以缓刑适用不当为由提起抗诉案件中,还包括一些对缓刑考验期限设置错误的情形,因此,笔者将缓刑适用不当单独作为一种类型。

在39起涉及量刑畸轻以及缓刑适用不当抗诉理由的案件中,二审法院在(部分)采纳抗诉意见的同时,都会对案件依法改判,改判结果通常是撤销原判后加重对原审被告的刑罚,或者撤销缓刑改判实刑,或者延长缓刑的考验期限。唯一例外是ZP平市人民检察院提起抗诉的“陈东日非法买卖枪支、非法持有枪支案”,H市ZP市人民法院一审判决陈东日犯非法买卖枪支罪,处有期徒刑2年2个月,缓刑2年7个月;犯非法持有枪支罪,处有期徒刑2年3个月,缓刑2年8个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑4年5个月,缓刑5年。ZP市人民检察院在抗诉理由中认为,原审判决明显违反刑法有关缓刑适用的规定。H市人民检察院在支持抗诉意见中认为,陈东日非法买卖枪支一节的事实认定为非法持有错误,应以非法持有枪支1支,制造、买卖枪支1支定罪,非法持有枪支犯罪不属情节严重。另外,陈东日带领公安民警抓获同案陈新东并起获陈新东的枪支,具有立功表现。二审人民法院采纳了H市人民检察院的支持抗诉意见,依法改判陈东日犯非法持有枪支罪,处有期徒刑1年,犯非法制造、买卖枪支罪,处有期徒刑2年,总和刑期有期徒刑3年,执行有期徒刑2年6个月,缓刑3年。虽说ZP市人民检察院最初提起抗诉的理由是正确的,但在H市人民检察院的支持抗诉意见下,原审被告人获得意外惊喜,刑期从有期徒刑4年5个月减少到了2年6个月,执行方式从缓刑5年减少到了缓刑3年。(42)参见H市中级人民法院(2019)闽08刑终246号刑事判决书。当然,本案或许有其特殊之处,即被告人陈东日妻子一级残疾,女儿多发性软骨瘤,母亲70多岁,家庭极其困难。一旦判处陈东日实刑,其家庭可能面临着无法解决的困难。从这一意义上而言,H市人民检察院与H市中级人民法院的实践更好地表现出了司法的人文关怀精神。

以量刑畸重为由提起的抗诉不多,在204件抗诉案件中只有16件涉及量刑畸重,而在112份二审裁判文书对应的抗诉案件中,抗诉理由涉及量刑畸重的只有6起。在这6起案件中,二审人民法院或者全部采纳了检察机关的抗诉意见,即既认可了检察机关的抗诉理由,也依法改判降低了对被告人的原判刑罚;(43)如“陈清景非法占用农用地案”,参见C市中级人民法院(2020)闽05刑终118号刑事判决书;“荣凯、王俊京等聚众斗殴案”,参见A市中级人民法院(2017)闽01刑终654号刑事判决书;“苏嘉斌贩卖毒品案”,参见泉州C市中级人民法院(2015)泉刑终字第1075号刑事判决书。或者是部分采纳了检察机关的抗诉意见,即虽未完全采纳检察机关的抗诉理由,但在一定程度上降低了对被告人的原判刑罚。(44)如“李政、郑阔等聚众斗殴案”,参见A市中级人民法院(2017)闽01刑终630号刑事判决书; “翁其智、王李特、陈东等聚众斗殴案”,参见A市中级人民法院(2016)闽01刑终1034号刑事判决书;“朱晓梅职务侵占案”,参见D市中级人民法院(2019)闽02刑终385号刑事判决书。

在涉及量刑不均衡的5起案件中,有4起针对的都是同案犯之间的量刑不均衡,即检察机关认为在共同犯罪中所起作用差不多的共同被告之间量刑存在差异,甚至情节更轻者却被判处了更重的刑罚。有些抗诉书在论述原判存在量刑不均衡的同时,还会指出对某个被告的量刑畸重。因此在抗诉理由上存在量刑不均衡与量刑畸重/轻之间重合的情况。另外1起针对的是同一法院对同一类型案件被告之间的量刑差异,即“同案不同判”问题。由于存在较为明确的参照对象,二审人民法院在采纳量刑不均衡抗诉理由后都会对特定被告的原判刑罚进行相应调整。

正如多数抗诉理由涉及量刑明显不当一样(96.1%),二审法院采纳抗诉理由的案件中,也多数包含了量刑不当,即便是因为适用法律错误而改判的案件同样呈现出结果主导的倾向。特别值得注意的是,在这些以量刑明显不当为抗诉理由并得以改判的案件中,检察机关抗诉的理由都是原审判决对被告人量刑畸轻,而因量刑畸重抗诉而改判的案件仅占其中的10%(6件)。如此明显的倾向性在很大程度上遮蔽了检察机关二审抗诉的审判监督属性。

2.二审采纳抗诉意见案件中的“适用法律错误”

二审采纳抗诉意见的66起抗诉案件中,有38起抗诉理由涉及“法律适用错误”。从整体上看,多数“法律适用错误”都直接或间接地与量刑不当有关,如适用缓刑错误,或是因认定或未认定某些量刑情节(如自首、主从犯)而导致量刑不当,或是未判处附加刑等。而与量刑不当不相关的法律适用错误相对较少,主要包括对追诉时效的计算错误、(45)参见C市中级人民法院(2016)闽05刑终1268号刑事判决书(曾贵清贪污、受贿案)。对指控的犯罪事实不予审理、(46)参见H市中级人民法院(2017)闽08刑终301号刑事裁定书(黄小玲盗窃案)。H市ZP市人民检察院的抗诉理由是,ZP市人民法院对检察机关指控的一起犯罪事实没有审理,ZP市人民法院在一审判决中认为因该案的犯罪地在H市XL区,由H市公安局XL分局立案侦查,XL区公安分局未将本案移送ZP市公安局并案侦查,故ZP市人民检察院对该案提起公诉不符合法律规定。在H市中级人民法院裁定发回重审后,ZP市人民法院曾将该案移送XL区人民法院,但未被XL区人民法院接受。2018年3月22日,ZP市人民法院重新组成合议本案进行重新审理,仍然拒绝对发生在XL区的该起盗窃案件进行审理。重新审理判决之后,ZP市人民检察院再次提起抗诉,2018年6月15日,H市中级人民法院第二次撤销原判发回重审。2018年8月3日,ZP市人民法院再次作出判决,仍维持原来的判决,ZP市人民检察院第三次抗诉,2018年12月10日,H市中级人民法院第三次发回重审。在取保候审期间,被告人黄晓玲在SH县盗窃,后经H市中级人民法院指定本案由SH县人民法院重审,2019年5月17日,SH县人民法院判决黄晓玲有期徒刑2年2个月,但对前述发生在XL区的盗窃案件仍未审理。参见H市中级人民法院(2018)闽08刑终142号、279号刑事裁定书,SH县(2018)闽0823刑初439号刑事判决书。未采纳检察机关的量刑建议、(47)参见H市中级人民法院(2020)闽08刑终293号刑事判决书(林勇金故意伤害案),参见A市中级人民法院(2020)闽01刑终293号刑事裁定书(王义钢诈骗案)。对涉案财物的处理等。(48)陈志扬受贿、贪污案,C市FZ区人民检察院在抗诉理由中认为,原审判决将被告人退出的贪污赃款判决全部追缴并上缴国库属处置不当,该款项系单位的合法财产,应返还原单位。C市中级人民法院采纳了检察机关的抗诉意见,二审判决将被告退出的贪污赃款81635元返还C市水利水电工程局。参见C市中级人民法院(2017)闽05刑终1165号刑事判决书(陈志扬贪污、受贿案)。特别值得注意的是,因为原审判决改变指控罪名,检察机关以法律适用错误为由而提起抗诉的案件,占M省检察机关抗诉案件样本数的20%左右(45件)。但在二审裁判采纳抗诉意见的案件中,此类案件的数量非常少,仅有4件,且其中只有1件在二审程序中采纳了检察机关指控的罪名,(49)A市MH县人民检察院提起抗诉的“王贺朋开设赌场、妨害信用卡管理案”,原审判决只认定妨害信用卡管理罪,A市中级人民法院采纳了检察机关的抗诉意见,认定原审被告王贺朋犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪。参见A市中级人民法院(2019)闽01刑终535号刑事判决书。另3件采纳的并不是检察机关认为原审判决罪名认定错误的抗诉意见,而是关于量刑畸轻的部分抗诉意见。(50)这4起案件分别为:C市HA县人民检察院提起抗诉的“黄祖墩等非法采矿、非法买卖、储存爆炸物案”,原审判决认为认定黄祖墩犯非法买卖爆炸物罪证据不足,不予认定;同案被告林大营非法买卖、储存爆炸物罪证据和理由均不足。参见C市中级人民法院(2020)闽05刑终250号刑事判决书;HA县人民检察院提起抗诉的“林时报等人非法采矿、非法买卖、储存爆炸物案”,参见C市中级人民法院(2020)闽05刑终249号刑事判决书;C市SS市人民检察院提起抗诉的“吴嘉祥、吴高泉帮助信息网络犯罪活动案”,SS市人民检察院在抗诉理由中认为原审判决适用法律错误,检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,原审判决只认定帮助信息网络犯罪活动罪,C市人民检察院在支持抗诉意见中认为原审判决定性准确,但未认定被告人“犯罪情节严重”。C市人民法院采纳了C市人民检察院的支持抗诉意见。参见C市中级人民法院(2020)闽05刑终1223号刑事判决书(吴嘉祥帮助信息网络犯罪活动案)。而驳回抗诉意见的案件中,抗诉理由涉及原审判决变更指控罪名的共有9件;撤回抗诉案件中,涉及原审判决变更指控罪名的有4件。换言之,检察机关关于原审判决变更指控罪名系法律适用错误的抗诉理由,很难被二审法院所采纳。

与量刑相关的法律适用错误中,有一个现象值得注意,即缓刑适用错误。这一错误大抵包括两种类型。一是对不具有适用缓刑法定情形的被告人适用了缓刑,如WP县人民检察院提起抗诉的陈某故意伤害案。(51)该案中,武平县司法局出具了陈某不宜适用社区矫正的调查评估意见书,而且陈某与被害人也未达成赔偿协议,未能获得被害人的谅解,更重要的是,陈某原本即处于缓刑考验期内,系在缓刑考验期内重新犯罪,但原审法院仍然对陈某宣告缓刑。参见H市中级人民法院(2017)闽08刑终1号刑事附带民事判决书(陈某故意伤害案)。二是对缓刑考验期的设置违反刑法相关规定。令人意外的是,这种明显错误还不少,如“陈东日非法买卖枪支、非法持有枪支案”,(52)参见H市中级人民法院(2019)闽08刑终246号刑事判决书(陈东日非法买卖枪支,非法持有枪支案)。“柯汉地故意伤害案”,(53)C市YH县人民法院以柯汉地犯故意伤害罪判处其有期徒刑6个月,缓刑10个月,违反《刑法》第73条第2款之规定,即缓刑考验期限不少于1年。“王某某失火案”,(54)H市WP县人民法院以王某某犯失火罪判处其有期徒刑7个月,缓刑10个月,违反《刑法》第73条第2款之规定,即缓刑考验期限不少于1年。“袁昆远故意伤害案”。(55)C市SS市人民法院以袁昆远犯故意伤害罪判处有期徒刑6个月,缓刑8个月,违反《刑法》第73条第2款之规定,即缓刑考验期限不少于1年。另外,有些抗诉书将主/从犯、自首、立功、特定的量刑情节等的认定归为“法律适用错误”,(56)例如,“陈清景非法占用农用地案”中的立功情节、“陈淑雯等聚众斗殴案”中的“持械”情节、“辜祥抢劫案”中的“入户”情节、“黄顽强受贿案”中的自首情节、“李四群故意伤害案”中的主/从犯的认定、“苏嘉斌贩卖毒品案”中的累犯认定、“苏杰河交通肇事案”中的自首认定、“魏祝等虚开增值税专用发票案”中的主/从犯认定、“朱志雄贩卖毒品案”中的累犯认定,相关检察检察机关在抗诉理由中均将之归为“法律适用错误”。而有些则将之归为“事实认定错误”。(57)如“匡勇交通肇事案”中的自首情节、“李建文诈骗案”中的被害人系老年人属于情节特别严重、“李政等人聚众斗殴案”中的“持械”情节、“荣凯等人聚众斗殴案”中的“持械”情节、“王贵稀等人盗窃案”中的自首情节、“翁其智等人聚众斗殴案”中的“持械”情节、“吴小龙危险驾驶案”中的自首情节,相关检察机关在抗诉书中则将之归为“事实认定错误”。这种混乱一方面反映出一些检察机关在论述抗诉理由时的随意性,另一方面也反映出在刑事诉讼实践中事实与法律问题二分的难题。

3.二审采纳抗诉意见案件中的“事实认定错误”

通过对二审裁判文书的梳理,对采纳抗诉意见案件中的事实认定错误大致可分为三类:被告人认罪认罚后上诉,与定罪量刑相关的数量、次数、涉案金额等定量事实,对可能影响量刑的特定情节(如自首)认定错误。在21件涉及事实认定错误的抗诉案件中,以被告人认罪认罚后上诉为由提起抗诉的有4件,与定罪量刑相关的数量、金额、次数认定错误的11件,对可能影响量刑的特定情节认定错误的6件。特别值得注意的是,对可能影响量刑的特定情节认定错误的6起抗诉案件中,3件涉及对被告人是否具有“自首”情节的认定,(58)3起涉及“自首”情节认定错误的案件是:D市JM区人民检察院提起抗诉的“匡勇交通肇事案”,JM区人民检察院认为被告人匡勇到案后未如实供述主要犯罪事实,原判认定具有自首情节属认定事实错误,参见D市中级人民法院(2016)闽02刑终214号刑事判决书;LJ县人民检察院提起抗诉的“王贵稀等盗窃案”,参见A市中级人民法院(2020)闽01刑终929号刑事裁定书;PH县人民检察院提起抗诉的“吴小龙危险驾驶案”,参见E市中级人民法院(2018)闽06刑终136号刑事裁定书。2件涉及是否“持械”情节,(59)这2起案件都是A市GL区人民检察院提起抗诉的,涉及的被告人是一起聚众斗殴案件的双方。GL区人民检察院在抗诉书中认为由于一审判决错误地认定两案被告在聚众斗殴过程中具有“持械”情节,导致对相关被告人量刑畸重。A市中院虽然没有完全采纳检察机关的抗诉意见,即并未推翻一审法院关于“持械”情节的认定,但都相应地减轻了对相关被告人的刑罚。参见A市中级人民法院(2016)闽01刑终1034号,(2017)闽01刑终654号刑事判决书。1件涉及被害对象的特殊性。(60)A市JA区人民检察院在“李建文诈骗案”抗诉案中认为,本案被害人是老年人,属于情节特别严重,原审判决对此未予认定,导致量刑畸轻。二审判决虽认为原审判决未认定本案具有“其他特别严重情节”,但认为此系“适用法律错误”而非“事实认定错误”。参见A市中级人民法院(2014)榕刑终字第891号刑事判决书。从整体上看,二审法院所采纳的事实认定错误类抗诉理由中,客观性较强的事实,如被告人认罪认罚后上诉,与定罪量刑相关的数量、金额、次数等事实与情节,占绝大多数;而裁量性较强的事实,如“持械”“自首”等事实情节,则相对较少。针对客观性较强的事实认定问题提起的抗诉,意味着抗诉的理由较为充分、支持检察机关抗诉理由的证据也较为充分,二审法院采纳抗诉理由也更为充分,依法改判或者发回重审的压力也更小。而针对裁量性较强的事实提起的抗诉,更多涉及的是对与特定情节相关的法律适用问题,如对“持械”之“械”的理解,什么样的物品构成“械”?又如对“自首”的理解,自首本身属于刑法规定的一个量刑情节,是一种法律评价,而不只是一种行为。因此意味着既可能存在检法二机关办案人员对相关法律理解的差异,也意味着抗诉的理由相对于客观事实而言没有那么充分,二审法院必须对其为何采纳相关抗诉理由进行充分说理,相应地进行改判或者发回重审的压力也更大。

4.二审采纳抗诉意见案件中的“采信证据错误”

66起二审采纳抗诉意见的案件中,只有3起的抗诉理由涉及证据采信错误,其中2起是贩卖毒品案,1起是诈骗案。2起贩卖毒品案的共同特点是,一审判决只认定了被告人被当场抓获时随身携带的毒品数量,而未认定检察机关指控的其他贩卖毒品的犯罪事实。例如,在H市WP县人民检察院提起抗诉的承顺光贩卖毒品案中,被告人陈顺光与李明通过微信约定,李明以460元每克的价格向陈顺光购买冰毒38克。在第一次交易时,陈顺光给了李明0.39克用来检验毒品纯度(当晚李明将该0.39克毒品交给了公安机关),双方约定次日在WP县城厢镇“客都汇”假日酒店附近交易,但在交易进行过程中,陈顺光感觉异常准备逃离现场,被公安人员抓获。当时从陈顺光身上没有找到毒品,但从酒店附近花圃内发现用塑料袋包括的冰毒36.32克。一审法院认为在案证据不能形成完整的证据锁链,无法保证指控事实的必然性和排他性,应根据疑罪从无的原则,对该36.32克冰毒不予认定。WP县人民检察院提起抗诉,H市人民检察院在支持抗诉意见中认为本案证据已经形成锁链,足以证实该36.32克冰毒系陈顺光采用“人货分离”方式贩卖的毒品。H市中级人民法院在二审判决书中认为原判对检察机关指控被告贩卖该36.32克冰毒不予认定属认定事实错误,应予纠正,检察机关抗诉意见成立,予以采纳。原判刑罚仅为有期徒刑11个月,并处罚金3000元,二审改判有期徒刑8年,并处罚金30000元,一审二审判处刑罚差距巨大。(61)参见H市中级人民法院(2018)闽08刑终372号刑事判决书(陈顺光贩卖毒品案)。

A市TJ区人民检察院提起抗诉的“卓维春合同诈骗案”一审判决认为,在案证据不足以证实卓维春借用林某等房产向银行贷款时存在非法占有的主观故意,客观上卓维春是否实施了隐瞒、欺诈等合同诈骗的相关行为存疑,对卓维春实施合同诈骗的指控事实不清、证据不足,不予支持,判决被告人卓维春无罪。TJ区人民检察院抗诉意见认为,该判决属于证据采信错误导致定罪错误。A市人民检察院认为,TJ区人民检察院的抗诉正确,应予支持,但抗诉理由应变更为定性错误,即应将指控罪名变更为诈骗罪。A市中级人民法院在二审判决中认为,卓维春以非法占有为目的,隐瞒真实财务状况,骗取他人房产为其向银行贷款作抵押,总计骗取贷款资金763万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,A市人民检察院的支持抗诉意见成立,应予支持。原审被告人卓维春犯诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金30万元。(62)参见A市中级人民法院(2018)闽01刑终939号刑事判决书(卓维春诈骗案)。

上述两起证据采信错误案件所涉利益重大,指控一旦成立即意味着应对被告人判处重刑;如果认为证据不足,不予认定,则意味着对重大犯罪的放纵。两级法院在裁判过程中都会慎重对待,对在案证据的审查、判断,对裁判的论证说理亦势必严谨、慎重。以卓维春诈骗案为例,一审判决书长达4万余字,对案件事实与证据进行详细分析,从判决书说理的全面、细致程度即可一窥原审法院的裁判态度。然而二审法院却基于大致相差无几的证据认为,鉴于原审被告人卓维春在借被害人林某等的房产用于向银行抵押贷款时已经严重资不抵债,没有还款能力,却向被害人隐瞒真实的资产状况,以支付利息为诱饵,不计后果地进行债务扩张,放任资金风险,则可认定其具有非法占有的主观故意。与此类似,陈顺光贩卖毒品案一、二审判决基于相同的事实与证据,两级法院对证据的评价(即在案证据是否达到了确实、充分的程度)却结论迥异。

三、刑事二审抗诉实践评价

围绕如何构建以抗诉为中心的刑事审判监督工作格局,最高人民检察院有关领导指出,当前刑事抗诉工作还存在抗诉力度、质量、效率、效果不高,重个案轻类案、重实体轻程序、重抗重轻抗轻、重二审轻再审倾向,抗诉规范化建设与抗诉能力水平不高等问题。(63)参见庄永廉等:《如何构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局》,载《人民检察》2017年第7期,第42页。此前,一些地市检察机关的同志也曾根据个别地市的实践经验提出类似观点,认为刑事抗诉工作存在抗诉数量不多、力度不大、效果不佳现象,未能充分有效地实现刑事抗诉制度的设置初衷。(64)参见魏良荣:《刑事抗诉效果的实证分析——以珠海市检察机关2003-2007年刑事抗诉案件为视点》,载《中国刑事法杂志》2009年第6期,第95页。换言之,似乎“抗诉力度不大(表现为抗诉案件数量少、比例低)、抗诉质量不高(表现为二审裁判对抗诉意见的采纳数量少、比例低)、抗诉效果不佳(表现为在同类案件中多次抗诉)”等问题,已经是各级检察机关对刑事抗诉实践问题的共识。(65)参见余德峰、王建荣:《刑事抗诉运行机制实证分析》,载《中国刑事法杂志》2009年第11期,第100-104页;庄明源:《审判中心主义视域下的刑事抗诉工作——以J市检察机关2010-2014年抗诉案件为例》,载《中国检察官》2016年第1期,第35-39页;陈淑银:《当前刑事抗诉工作如何把握抗诉标准》,载《中国检察官》2014年第12期,第47-48页;潘震等:《刑事抗诉运行机制实证研究——以广西2016年刑事抗诉案件为分析蓝本》,载《成都理工大学学报(社会科学版)》2018年第7期,第26-32页。鉴于本文研究的对象为刑事二审抗诉,故下文以上述对M省二审抗诉文书及相关裁判文书的分析为基础,结合被告人上诉、二审刑事案件数、二审裁判结果等数据,对检察机关二审程序刑事抗诉(基于研究样本来源的特定性,主要还是针M省检察机关的刑事二审抗诉实践)力度、质量与效果等问题做进一步讨论。

(一)刑事二审抗诉的力度

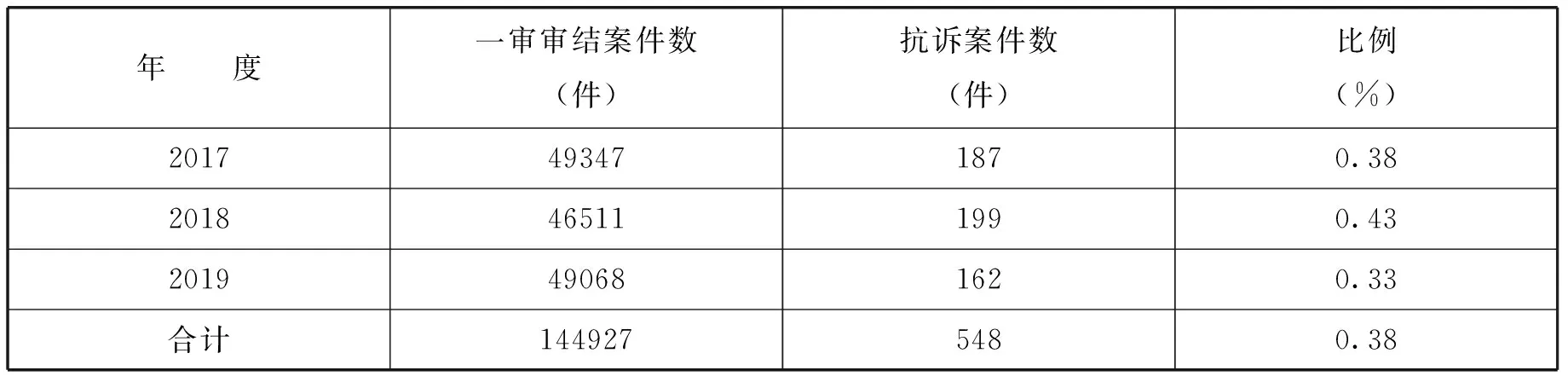

检察机关提起二审程序刑事抗诉的案件数量及其占当年一审审结刑事案件数的比例,是评价检察机关抗诉力度最为重要,也最为直观、客观的参照指标。从数据上看,全国各级检察机关提起二审程序刑事抗诉案件的数量逐年上升,所占各级人民法院一审审结刑事案件总数的比例提升则更为明显。数据显示,2008年全国各级人民法院一审审结刑事案件数为768130件,同年各级检察机关提出的二审程序刑事抗诉案件数仅为2893件,二审抗诉比例为0.38%;2019年全国各级人民法院一审审结刑事案件数为129.7万件,检察机关提出二审程序刑事抗诉的案件数为7525件,二审抗诉比例为0.58%(见表1)。

表1 2008-2020年全国法院一审审结刑事案件与检察机关提起二审程序刑事抗诉案件数量及比例情况(66)2008-2019年各年度数据均来源于《中国法律年鉴》,《中国法律年鉴》2019年披露的检察机关刑事抗诉案件数(包括二审程序抗诉案件和审判监督程序抗诉案件)为8302件,同年全国法院受理的刑事抗诉再审案件777件,二者相减得出2019年全国检察机关提起二审程序刑事抗诉案件数为7525件。 2020年一审审结刑事案件数量数据来源于2021年3月8日周强同志在第十三届全国人民代表大会第四次会议上所做的工作报告,全国检察机关提出的抗诉案件数量数据来源于最高人民检察院公布的《2020年全国检察机关主要办案数据》。需要说明的是,“工作报告”与“主要办案数据”都未区分二审程序抗诉与审判监督程序抗诉。

根据M省检察院历年工作报告披露的数据,2008—2020年期间,M省检察机关共提起刑事抗诉2068件,每年平均约159件(各年度数据见图4)。(67)参见《M省人民检察院工作报告》(2009-2021年),http://www.fj.jcy.gov.cn/jwgk/jcgzbg/,最后访问时间:2022年8月15日。需要说明的是,由于各年度工作报告中都未明确区分二审程序与再审程序的刑事抗诉,而是笼统表述为“对认为确有错误的刑事裁判提出抗诉”,因此无法准确地判断这些抗诉中二审抗诉的数量,但鉴于审判监督程序抗诉的数量极少这一事实,通过这些数据也可以较为准确地把握M省检察机关刑事抗诉的数量情况。由于未能掌握同时段全省各级人民法院一审审结刑事案件的准确数据,(68)从历年《M省高级人民法院工作报告》相关内容看,很少明确区分全省各级人民法院每年一、二审刑事案件的具体数量,通常的表述是“审结”“办结”刑事案件多少件。但根据M省高级人民法院官方网站公布的若干年度司法统计公报显示,一些年度统计的办理刑事案件数中包括了大量的减刑、假释案件。因此,如果简单地根据历年法院工作报告披露的审结刑事案件数与M省检察院相应年度工作报告中的抗诉案件数,来计算检察机关的抗诉比例,可能无法真实地反映M省各级人民检察院的抗诉工作力度。无法对同时段内M省检察机关的刑事二审抗诉比例进行精确计算。但幸运的是,笔者从M省高级人民法院官方网站披露的2017-2019年全省法院司法统计公报中获得了一些极有参考价值的数据,并根据相关数据对2017-2019年M省检察机关的刑事抗诉比例进行了大致的推算(见表2)。结果显示,这3年间M省检察机关的二审程序刑事抗诉比例大约为0.38%,明显低于全国检察机关0.61%的平均比例。(69)根据《中国法律年鉴》(2009年至2020年)、《最高人民法院工作报告》(2009年至2021年)》、《最高人民检察院工作报告》(2009年至2021年)所披露的相关数据,2008年至2020年全国检察机关共提起二审程序抗诉约7.3万件,全国各级人民法院一审审结刑事案件约1207.4万件,平均二审程序抗诉比例约为0.61%。

表2 2017-2019年M省法院审结刑事案件数与检察机关提起刑事抗诉案件数量及比例情况

图4 2008-2020年M省检察机关刑事抗诉案件数量情况

尽管人民检察院作为国家法律监督机关,对人民法院的判决裁定具有法律监督的权力,但这种监督需要建立在人民法院的判决或裁定确有错误的前提下。因此,评价检察机关抗诉力度如何的结论,并不能简单地通过检察机关提起二审程序抗诉案件的数量或者比例得出,而是需要有更为科学合理的参考指标。从理论上而言,最为理想的状态是“当抗则抗,不当抗则不抗”,而评价检察机关抗诉力度的最佳指标自然就是那些“当抗则抗”的一审裁判提起抗诉的情况。但从实践的角度而言,评价检察机关提起的抗诉是否属于“不当抗”或许可行,但如要确定检察机关未提起抗诉的一审裁判有哪些存在“当抗不抗”的情形,无疑是个巨大的困难——因为应当抗诉的前提必须是原审裁判确有错误,如果检察机关不提起抗诉,又如何发现原审裁判确有错误呢?

从刑事诉讼结构逻辑而言,发现原审裁判确有错误的路径,除了检察机关提起抗诉之外,还有被害人的抗诉请求、申诉,被告人的上诉、申诉,以及人民法院依职权对生效裁判自行启动的审判监督程序等。鉴于对被害人的抗诉请求、申诉等数据很难掌握,而法院依职权启动的审判监督程序数量极其有限等原因,通过对被告人上诉结果的分析,或许可以为我们把握检察机关“错过”或者说“放过”了多少“当抗则抗”的案件,从而为把握检察机关的二审抗诉力度提供一个较为可行的视角。

如果以二审法院的裁判结果为根据,二审法院依法改判或发回重审在一定程度上意味着一审裁判的错误,(70)当然这只是基于审级制度建构的理论逻辑而言,从实践逻辑而言,不能排除原审裁判正确,二审裁判错误的可能。因此这也属于检察机关应当提起二审程序抗诉的对象范围。(71)参见魏良荣:《刑事抗诉效果的实证分析——以珠海市检察机关2003-2007年刑事抗诉视点》,载《中国刑事法杂志》2009年第6期,第96页。基于这一逻辑,笔者对2008-2019年全国各级人民法院刑事案件二审裁判结果数据进行了梳理,对二审法院依法改判、发回重审案件的数据进行了统计,并将之与相应年度二审抗诉案件的相关数据进行比较,从而得出在此期间每年检察机关“错过”了多少“当抗则抗”的案件数据(见表3)。(72)笔者的计算逻辑是,假设二审裁判都是正确的,则二审依法改判、发回重审即意味着原审裁判确有错误,因此属于检察机关应当抗诉的对象。计算公式为:“(二审改判数+发回重审数)-(抗诉案件的改判数+抗诉案件的发回重审数)=应当抗诉而未抗诉的案件数”。根据《中国法律年鉴》披露的数据,2008-2019年全国法院二审刑事案件依法改判182176件,发回重审101679件,合计283855件。而同时期内检察机关提起二审程序抗诉后,二审法院依法改判、发回重审的案件数分别为23739件、11794件,合计35533件。即在此期间,二审法院认为原审裁判错误的283855件案件中,只有35533件系由检察机关抗诉的结果,换句话说,另有248322件原审裁判确有错误——“当抗则抗”的案件检察机关没有提起抗诉。

表3 2008—2019年全国法院二审及二审抗诉刑事案件改判与发回重审情况

表3数据显示,2008年检察机关二审程序抗诉案件被二审法院依法改判与发回重审的数量,只占所有二审改判与发回重审刑事案件总数的6.38%,尽管2008—2019年间,这一比例整体呈上升趋势,并于2018年达到16.3%,但整体比例仍然偏低。即便不以二审法院依法改判及发回重审的案件数,而是以检察机关提出二审程序抗诉的案件数来衡量(2008—2019年间全国检察机关共提起二审抗诉案件65994件),检察机关二审抗诉案件也只占所有二审改判及发回重审刑事案件的21.1%左右。就M省的情况而言,根据M省高级人民法院发布的《M法院司法统计公报》(2018年、2019年)披露的数据显示,2018年M省各级人民法院审结二审刑事案件7435件,其中依法改判897件,发回重审314件,二者合计1211件,同年M省检察机关提起二审抗诉案件199件,二审抗诉比例为16.4%;2019年的相应数据为,审结7708件,依法改判986件、发回重审277件,合计1263件,检察机关提起二审抗诉案件162件,二审抗诉比例为12.8%,低于2008—2019年全国的平均水平。(73)由于M省2018年、2019年的二审程序刑事抗诉数据对二审裁判结果没有体现,故对2018年、2019年M省检察机关的二审抗诉比例的计算,只能通过检察机关提起二审抗诉的案件数与同一年度二审法院依法改判及发回重审案件数进行比较。结果显示,不仅低于全国的二审抗诉案件数与二审改判及发回重审案件数之比,也低于二审抗诉后改判及发回重审案件数与二审改判及发回重审案件数之比。因此,从数量上看,极低的二审抗诉比例在某种程度上确实反映了当前检察机关抗诉力度不足的现实。

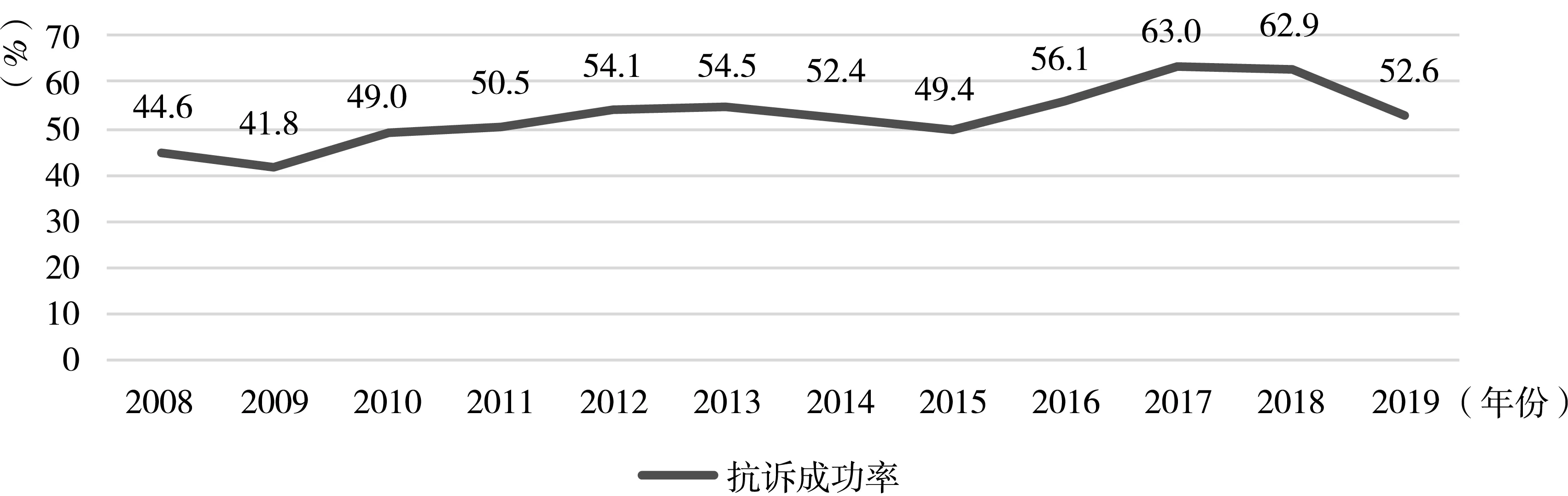

(二)刑事二审抗诉的质量

如果仍然将二审裁判结果——维持原判、依法改判或者发回重审作为衡量抗诉质量的标准,通过依法改判与发回重审的裁判数量及其所占提起抗诉案件总数的比例在某种程度上可对检察机关二审抗诉质量进行大致评价。(74)之所以说只能在某种程度上,而不是完全可以根据二审裁判改判及发回重审的数据对抗诉质量进行评价,是因为在二审程序中偶有存在法院明确表示对检察机关的抗诉意见不予采纳,驳回抗诉的同时却依职权对案件进行改判或者发回重审的情形。2020年北京市第一中级人民法院二审的“余金平交通肇事案”,即典型案例。在该案中,北京市门头沟区人民检察院以原审判决未采纳检察机关提出的量刑建议为由提起抗诉,北京市第一中级人民法院在二审判决中明确驳回门头沟区人民检察院的抗诉及余金平的上诉,同时却撤销原判,依法改判。参见刘计划:《抗诉的效力与上诉不加刑原则的适用——基于余金平交通肇事案二审改判的分析》,载《法学》2021年第6期,第174-191页。根据《中国法律年鉴》披露的数据,2008—2019年全国检察机关共提起二审程序刑事抗诉案件65994件,二审法院依法改判与发回的重审合计35533件,占二审抗诉案件总数的53.8%。具体到各年度,依法改判与发回重审案件占抗诉案件总数比例最低的是2009年,为41.8%,最高的是2017年,为63.0%(见图5)。

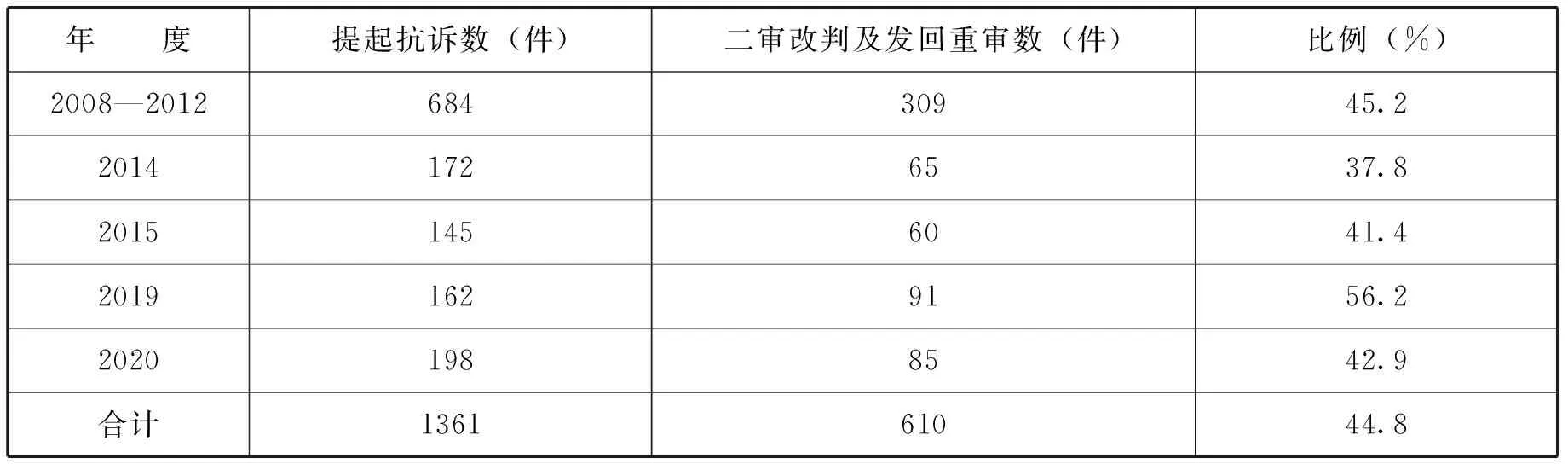

图5 2008-2019年二审程序抗诉成功率

图5数据显示,自2010年以来,全国检察机关二审抗诉成功的比例都在50%左右,2017年、2018年稍高,分别为63.0%和62.9%,整体上呈缓慢的上升趋势,在2019年又迅速回落到52.6%。M省的相关数据不够完整,目前笔者掌握的只有2008—2012年、2014年、2015年、2019年、2020年的数据,从这几年的数据看,M省检察机关共提起二审程序抗诉案件1361起,二审法院依法改判与发回重审610起,抗诉成功率为44.8%,比全国的平均比例低了9%左右,最低的是2014年,只有37.8%,最高的是2019年,略高于同年的全国水平,达56.2%,但2020年又迅速下降到了44.8%(见表4)。在本文研究的112份二审裁判文书中,二审法院(部分)采纳了检察机关抗诉意见的共有66份,占样本案件数的59%左右,略高于全国检察机关的平均水平。

表4 2008—2020年部分年度M省检察机关抗诉案件数与抗诉成功案件数

单纯从数据而言,二审裁判依法改判及发回重审的案件占二审程序抗诉案件的比例要达到多少,才能判定检察机关二审程序抗诉持质量已达到合格、良好或优秀的标准?从理论上而言,检察机关作为国家法律监督机关,任何权力的行使都必须谨慎、理性,就如刑事诉讼法所要求的,只有在认为原审裁判确有错误的情况下,才应当提起抗诉,而不能如同被告人一样——只要不服原审裁判即可上诉。(75)笔者在的样本裁判文书中多次看到类似“检察机关不服原审裁判”的表述,显然“不服”不能是检察机关提起二审程序抗诉的理由。因此其抗诉意见被二审法院采纳的比例至少不应低于50%,这或许正是最高人民检察院将55%设置为抗诉意见采纳率预警指标的重要原因之一。(76)关于55%的抗诉意见采纳率预警指标之说,参见北京市海淀区人民检察院课题组:《刑事抗诉实证研究——以海淀区人民检察院五年来的刑事抗诉案件为视角》,载《法学杂志》2012年第8期,第120页。从笔者统计的数据看,2008—2019年,全国检察机关的二审程序抗诉意见采纳率只有2016—2018年高于55%的预警指标,其他年度均在此之下,而M省只有2019年在55%的预警指标之上,其他年度距此甚远。

从个案的角度而言,无论是检察机关提起的抗诉,还是被告人提出的上诉,二审裁判结果事实上只有两种可能,(77)从法律层面看,根据二审裁判对案件的处理可以将抗诉、上诉的结果分为三种,即维持原判、依法改判、发回重审。即采纳或者不采纳抗诉(上诉)理由。换言之,就个案而言,检察机关抗诉与被告人抗诉的成功率都是50%。然而,基于检察机关抗诉的性质、理由与被告人上诉之间的差异,55%的抗诉意见采纳率显然并不高,甚至还未达到合格的评价指标。但如果从整体的角度而言,相对于二审裁判19.0%左右的“发改率”(即发回重审和依法改判案件数与二审审结案件数之比)而言,(78)根据《中国法律年鉴》(2008-2019年)所披露的数据,在此期间全国各级人民法院二审程序审结刑事案件1494648件,依法改判与发回重审283855件(其中依法改判182176件、发回重审101679件),发改率为19.0%。检察机关55%的抗诉成功率似乎相当不错。

但在笔者看来,将二审裁判的整体“发改率”作为检察机关抗诉成功率的参照对象,从而据此对检察机关的抗诉质量进行评价,似乎并非最佳的选择,更好的参照对象应该是检察机关的公诉成功率。理由是,检察机关的抗诉行为与公诉行为一样,都系一种公权力行为。根据刑事诉讼法等相关法律法规,检察机关只有在符合案件事实清楚、证据确实充分,需要追究刑事责任等条件时,才能提起公诉;只有在原审判决或者裁定确有错误的时候,才应当提起抗诉。从某种程度上而言,也正因为检察机关公诉权行使的这种谨慎性,导致法院判决被告人无罪的比例已低至被人诟病的程度,换言之,检察机关公诉的成功率相当高。有研究者根据“两高”工作报告及《中国法律年鉴》披露的数据对2008—2018年的公诉案件无罪率进行了统计,结果显示,在此期间中国公诉案件的无罪率仅为万分之四左右,(79)参见《中国无罪判决率的“门道”·20年数据盘点·数说司法》,搜狐:https://www.sohu.com/a/301078625_652400,最后访问时间:2022年8月16日。即公诉成功率接近100%。从这一意义上而言,将55%左右的抗诉意见采纳率作为抗诉质量的预警线并不是高了,而是低了。

另外,上级检察机关支持抗诉率也是衡量检察机关二审程序抗诉质量的重要参照标准之一,(80)支持抗诉率是指上级检察机关对下级检察机关提出的抗诉书进行审查之后,决定支持抗诉的案件数与下级检察机关提出抗诉的案件数之比。不少检察实务部门的同志在研究中均发现上级检察机关的支持抗诉率较低,例如,刘建柱等人发现,深圳市检察院提出的14起抗诉案件中,广东省检察院支持的仅有5件,支持率为45%。参见刘建柱、郑利辉:《刑事抗诉的实践与制度完善——关于深圳市检察机关刑事抗诉情况的调查》,载《国家检察官学院学报》2002年第6期,第98页。但也有个别研究发现,上级检察机关的支持抗诉率较高,例如,吴杨泽研究发现,在2361件二审抗诉案件中,上级检察机关作出支持抗诉决定的有2010件,支持抗诉率达85.1%,参见吴杨泽:《刑事抗诉制度现状及完善——以2014年全国刑事抗诉裁判文书为样本》,载《人民检察》2017年第4期。如果吴杨泽的研究样本代表性没问题,其所得出的85.1%的支持抗诉率与本人根据《中国法律年鉴》相关数据得出的15.4%左右的撤回抗诉率倒是非常接近。由于上级检察机关不予支持而未提起抗诉的数据难以掌握,我们采用撤回抗诉率以替代支持抗诉率作为评价检察机关抗诉质量的又一标准。但由于数据统计项目的变化,《中国法律年鉴》中只提供了2008—2011年以及2019年的撤回抗诉案件数据。这五年全国检察机关共提起刑事二审抗诉案件22612件,撤回抗诉3473件,撤回抗诉率为15.4%(见表5)。根据本文研究样本112份二审裁判文书显示,共有17件抗诉被撤回,撤回抗诉率约为15.2%,接近全国平均数据,从这一意义上而言,本文研究样本具有较强代表性。但也有些实践部门的同志认为,上级检察机关对下级检察机关的抗诉审查,可能造成基层检察机关无实质的刑事抗诉权,一定程度上挫伤了下级检察机关的抗诉积极性;(81)参见余德峰、王建荣:《刑事抗诉运行机制实证分析》,载《中国刑事法杂志》2009年第11期,第102页。还有认为上级检察机关由于担心抗诉案件不改判而不支持下级检察机关抗诉,不仅导致抗诉案件数量的减少,而且导致应当抗诉案件没有提出抗诉。(82)参见陈淑银:《当前刑事抗诉工作中如何把握“抗诉标准”》,载《中国检察官》2014年第12期,第49页。

表5 2008—2020年部分年度检察机关提起与撤回抗诉案件数

(三)刑事二审抗诉的效果

刑事抗诉效果不佳似乎是既有研究的共识之一,(83)参见陈国庆等:《如何构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局》,载《人民检察》2017年第7期,第42页;魏良荣:《刑事抗诉效果的实证分析——以珠海市检察机关2003-2007年刑事抗诉案件为视点》,载《中国刑事法杂志》2009年第6期,第95页;张际枫:《关于完善刑事二审抗诉标准的思考》,载《国家检察官学院学报》2012年第1期,第107页。对于何谓抗诉效果,《最高人民检察院关于加强和改进刑事抗诉工作的意见》(以下简称《抗诉工作意见》)对刑事抗诉工作基本要求之“有效”的解释是,“围绕经济社会发展大局,关注社会热点,回应公众关切,突出监督重点,加强矛盾化解,注重刑事政策在抗诉工作中的具体运用,实现抗诉工作法律效果和社会效果的统一” 。(84)参见《最高人民检察院关于加强和改进刑事抗诉工作的意见》(2014年11月26日高检发诉字〔2014〕29号)。从这一意义上而言,评价检察机关刑事二审抗诉效果可以从“法律效果”和“社会效果”两个角度来展开。由于抗诉质量的高低决定了抗诉法律效果的高低,甚至从某种意义上而言,抗诉质量即抗诉的法律效果。(85)有些研究者在对抗诉效果进行评价时则将抗诉效果等同于抗诉质量,参见魏良荣:《刑事抗诉效果的实证分析——以珠海市检察机关2003-2007年刑事抗诉案件为视点》,载《中国刑事法杂志》2009年第6期,第97-99页。因此,下文对二审抗诉效果的评价主要针对的是其社会效果。

如果忽略相关要求提出的具体语境,“法律效果与社会效果的统一”不仅仅是刑事对抗诉工作的要求,而是对中国司法工作的基本要求。而回到本文的研究,我们要思考的是,刑事二审抗诉工作能不能,并在何种程度上承受“围绕经济社会发展大局,关注社会热点,回应公众关切……加强矛盾化解”之重任?检察机关在刑事诉讼中同时行使公诉权和监督权,但两种权力的属性完全不同。前者是一种追诉性权力,更多是基于指控犯罪的目的而行使,在一定程度上可以通过积极地追诉犯罪来实现对“发展大局”“社会热点”“公众关切”的回应,并在追诉中注重对“刑事政策”的运用;而作为监督性权力的抗诉权,其针对的是确有错误的原审判决——而不是确实有错的被告人,根本目的在于确保审判的合法性。但这种区别却往往被忽略,大多数检察机关在履行审判监督的职能的过程中难以摆脱公诉优先的心理,抗诉很多时候被视为公诉的延伸,注重的是对有罪判无罪、重罪轻判的案件提起抗诉,而鲜有对无罪判有罪、轻罪判重罪的案件提起抗诉。(86)参见陈国庆等:《如何构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局》,载《人民检察》2017年第7期,第42页(刘计划教授的发言)。在这一意义上而言,检察机关的二审程序刑事抗诉实践很大程度上反映的是检察权的追诉属性,而非监督属性。

吴飞飞等人在论及如何实现检察工作法律效果与社会效果相统一时认为,检察官应当秉持一种“客观义务”,而绝不是追诉狂,对客观义务的坚守,在一定程度上决定了检察机关执法水平的高低和执法效果的好坏。(87)参见吴飞飞等:《检察工作法律效果与社会效果相统一初探》,载《云南大学学报·法学版》2010年第4期,第68页。这一论断为我们评价检察机关刑事二审抗诉的社会效果提供了一个可能的视角。定罪救济责任作为我国检察官客观义务的重要内容之一,尽管既体现为为被告人的利益而抗诉(有利于被告人),也体现为不为被告人的利益而抗诉(不利于被告人),(88)参见陈卫东、杜磊:《检察官客观义务的立法评析》,载《国家检察官学院学报》2015年第3期,第35页。但鉴于不利于被告人之抗诉在某种程度上与检察机关公诉权行使目的之间的同质性,因此,就刑事二审抗诉制度而言,对我国检察官客观义务更好的表达应该是为被告人利益抗诉,而非相反。

虽然我国刑事诉讼法对刑事二审抗诉未做“为被告人利益”与“不为被告人利益”的区分,(89)参见刘计划:《抗诉的效力与上诉不加刑原则的适用——基于余金平交通肇事案二审改判的分析》,载《法学》2021年第6期,第185页。但从抗诉理由却明显可以看出检察机关抗诉目的的差异。例如,在本文所研究的204份抗诉书样本案件中,有利于被告人的19件,占样本案件数的9.3%,中间型抗诉6件,占样本案件数的2.9%,不利于被告人的179件,占样本案件数的87.7%。另外,有研究者通过对2014年全国刑事抗诉裁判文书的分析发现,在2293件有效二审抗诉案件样本中,有利于被告人的抗诉只有200件,占样本案件总数的8.7%左右,不利于被告人的抗诉1823件,占样本案件总数的79.5%,中间型抗诉270件,占11.8%。(90)所谓中间型抗诉,是指抗诉理由既有有利于被告人的,也有不利于被告人的,或者其他与被告人的实体利益无直接关联的内容,如一审程序违法、涉案财物处理等。相关论述与数据可以参见吴杨泽:《刑事完善——以2014年全国刑事抗诉裁判文书为样本》,载《人民检察》2017年第4期,第59页。即从整体上而言,检察机关提起的二审程序刑事抗诉案件多数不利于被告人的。尽管从逻辑上而言,无论抗诉理由是否不利于被告人,检察机关都可以认为是基于审判监督的目的而提起的。但不得不指出的是,接近90%案件的抗诉理由都不利于被告人这一事实给案件当事人,以及公众所造成的印象必然是:检察机关的二审程序抗诉是对其公诉权延伸,是检察机关追诉行为的继续,而不是一种客观、中立的监督行为,也无法突显和有效证成抗诉权的审判监督属性。因此,如果从检察官客观义务的意义上而言,很难说当前的刑事二审抗诉取得了良好的社会效果。

结 语

抗诉确实是检察机关履行审判监督最为重要的手段,但如何评价检察机关抗诉的质效,绝不能简单地以提起二审抗诉案件的数量、二审法院对抗诉意见的采纳情况为根据。从规范意义上而言,二审抗诉的前提是——原审判决确有错误,换句话说,在原审判决没有错误的情况下,检察机关的抗诉则是抗诉权的滥用,抗诉的数量与抗诉制度的目的完全背离。例如,在认罪认罚从宽案件中检察机关以“抗诉对上诉”的举动,不仅为理论研究者所诟病,也为一些二审裁判所否定——二审抗诉的对象是原审裁判,而不是原审裁判之后出现的新事实。另外,对检察机关抗诉效果的评价,亦不能单纯地根据上一级检察机关对抗诉意见的支持情况,以及二审裁判对抗诉意见的采纳情况,在简单的结果导向下,特别是以二审法院对抗诉意见的采纳情况为根据来评价抗诉效果的评价模式之下,很有可能导致检察机关在抗诉之前或者过度地揣摩二审法院的态度,或者无原则地与二审法院之间进行程序之外的沟通。基于前述认识,特别是在认罪认罚从宽制度适用比例已经超过85%,法院对检察机关提出的量刑建议采纳比例达95%以上(91)最高人民检察院《2022年1至6月全国检察机关主要办案数据》(2002年7月20日)。的时代背景之下,检察机关提起二审抗诉的空间将非常有限,即便检察机关对所有认罪认罚后又上诉,以及一审法院未采纳检察机关量刑建议的案件都提起抗诉,总量与案件占比都将有限,2022年1至6月全国检察机关提起抗诉案件同比下降15.1%(92)最高人民检察院《2022年1至6月全国检察机关主要办案数据》(2002年7月20日)。的事实在一定程度上也证明了这一点。为此,有必要转换对检察机关二审抗诉工作及质效评价的视角,从对二审抗诉量的重视转向对质的重视,从二审裁判对抗诉意见的采纳情况转向抗诉理由的倾向——即更多地重视为被告人利益的抗诉,从而更好地凸显检察机关作为法律监督机关和检察官客观义务的角色形象。

- 地方立法研究的其它文章

- 刑事诉讼目的理论重构

——基于刑事诉讼规则构成的考察