体外受精-胚胎移植女性患者病耻感及生育相关压力调查

梁 莹 杨雪婷 范博君 赵彩霞

空军军医大学第二附属医院(西安,710000)

体外受精-胚胎移植(IVF-ET)是目前治疗不孕不育最有效手段,但大部分接受治疗的女性仍会因观念落后、经济负担重、身心压力过大等产生强烈应激反应,并由此引发焦虑、抑郁、悲观、睡眠障碍等问题[1]。大量研究显示[2],严重心理问题会对个体大脑皮层神经递质释放过程产生影响,干扰性腺轴从而影响激素分泌、子宫内膜血流量等,降低了IVF-ET成功率。鉴于此,临床有必要对IVF-ET女性患者的心理问题给予更多关注。病耻感是女性不孕症患者较常出现的一种心理问题,会使患者产生焦虑、抑郁情绪,降低自我评价、自我效能感、生活满意度,影响社交能力,给患者的身心健康造成严重危害。调查指出有53%~64%的女性不孕症患者存在不同程度的病耻感[3]。生育相关压力是指患者因不孕症受到社会舆论、婚姻矛盾、父母角色需求等因素影响而产生的心理压力,其往往伴随不孕症长期存在,是影响不孕症女性患者心理健康的重要因素。本研究探讨IVF-ET女性患者的病耻感及生育相关压力现状,为临床预防提供参考。

1 资料和方法

1.1 调查对象

选取2020年1月—2021年1月在本院接受IVF-ET治疗的不孕症女性患者303例为研究对象。纳入标准:①临床明确诊断为不孕症[4];②接受IVF-ET治疗;③已婚;④年龄20~49岁;⑤有正常的沟通理解能力,可独立完成问卷填写。排除标准:①精神病史者;②拒绝配合调查或中途退出研究者;③伴有心脑血管疾病或肝肾功能不全者。本研究经本院伦理委员会审批,受试者均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1调查工具①一般资料调查表:内容包括患者基本信息(年龄、居住地、婚姻状况、文化程度、宗教信仰、是否独生子女、职业、个人收入、结婚时间),生育情况(不孕年限、流产次数、不孕原因、生育史),治疗情况(既往治疗方式、辅助生殖治疗史、当前助孕周期),以及生育性别、生育压力主要来源、家庭生活类型、是否接受领养等。②生育相关压力调查表[5]:量表涉及5个维度(夫妻关系、性压力、社会压力、父母角色需求、拒绝无子女生活方式)共46个条目,各条目采用6级评分法(1~6分),满分276分,得分越高表明患者的生育相关压力越大。生育相关压力调查表的Cronbach’s α系数0.862,问卷的区分效度及聚合效度良好。本研究中生育相关压力调查表的Cronbach’s α系数为0.849。③不孕症患者病耻感量表[6]:涉及4个维度(家庭羞辱、周围人群羞辱、社会退缩、自我贬损)共27个条目,各条目采用5级评分法,满分135分,得分越高表明患者的病耻感水平越高,Cronbach’α系数0.872,信效度良好。

1.2.2调查方法通过微信扫码方式发放调查问卷,调查前由调查者进行研究目的说明,问卷填写采用匿名方式,数据内容仅做研究使用,严格保密。在征得被调查者同意后,由被调查者扫码开始问卷填写,遇到不理解条目时,由调查者使用统一解释语说明。问卷当场收回,系统自动检查问卷填写的完整度,保证无漏项。问卷填写后由调查者逐份检查,剔除有明显逻辑错误和答案呈明显规律性变化的问卷。

1.2.3质量控制正式调查前先发放30份问卷预调查,并根据预调查结果调整和完善问卷内容。被调查者均签署知情同意书,问卷填写采用统一解释语,调查者使用一致语言解答被调查者疑问。数据采用双人录入模式,以确准确无误。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

本研究共发放问卷320份,回收有效问卷303份,有效回收率94.7%。被调查患者年龄(31.5±6.7)岁(25~46)岁,不孕时间(6.3±2.8)年(2~15)年,居住地农村109例、县城101例、城市93例,文化程度初中及以下85例、高中/中专70例、大专70例、本科及以上78例,初婚256例、再婚47例。无宗教信仰287例,独生子女56例,职业包括公司职员85例、工人24例、农民51例、事业单位40例、个体39例、其他22例、无业42例,个人月收入<3000元/月126例、3000~5999元/月137例、6000~9999元/月33例、≥10000元/月7例,结婚时间≤2年34例、3~5年138例、6~9年84例、≥10年47例,不孕年限≤2年39例、3~5年147例、6~9年83例、≥10年34例。有生育史62例。不孕不育原因:女方163例、男方29例、双方41例、原因不明70例。129例期望生育男孩,生育压力主要来源:自己58例、丈夫109例、父母辈103例、其他33例。家庭生活类型:夫妻单独生活146例、与父母同住38例、与公婆同住119例。82例能够接受领养,既往治疗类型:未治疗70例、中医治疗42例、西医治疗30例、中西医结合治疗161例。有辅助生殖治疗史88例。现助孕周期:第1~2次277例,第3~5次22例,>5次4例。

2.2 生育相关压力评分

IVF-ET女性患者的生育相关压力见表1,各维度中以“父母角色需求”得分最高。

表1 IVF-ET女性患者生育相关压力总分及各维度评分(分)

2.3 病耻感评分

IVF-ET女性患者病耻感总分见表2,其中“社会退缩”维度得分最高。

表2 IVF-ET女性患者病耻感总分及各维度评分(分)

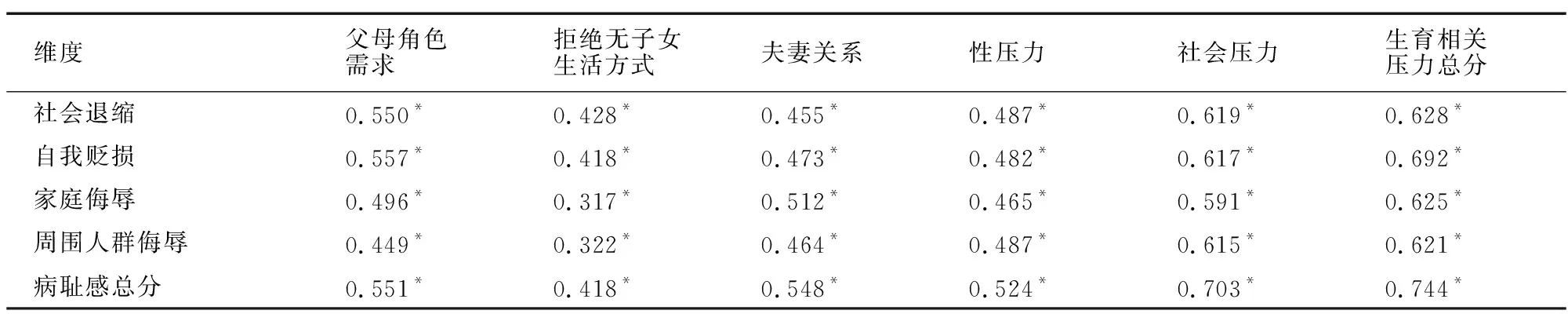

2.4 病耻感与生育相关压力相关性

患者病耻感各维度、总分与生育相关压力各维度及总分均呈正相关(P均<0.05)。见表3。

表3 IVF-ET女性患者病耻感与生育相关压力的相关性分析(r)

2.5 病耻感总分的单因素分析

居住农村、非独生子女、初中及以下文化程度、无业、个人收入<3000元/月、不孕≥10年、不孕不育原因为女方、期望生育男孩、生育压力主要来源家庭的患者病耻感总分相对更高。见表4。

表4 IVF-ET女性患者病耻感总分的单因素分析(分,

2.6 病耻感的多因素分析

将单因素分析显示有统计学意义的一般资料变量、生育相关压力总分作为自变量,以病耻感总分作为因变量,对各指标赋值后做逐步回归分析。结果显示,模型通过F检验,R2=0.798,说明居住地、文化程度、个人收入、是否期望生育男孩、生育压力主要来源、生育相关压力总分可以解释病耻感总分的79.8%的变化原因,居住地农村、文化程度初中及以下、个人收入≤3000元/月、期望生育男孩、生育压力主要来源家庭等增加病耻感总分(P<0.05)。见表5。

表5 IVF-ET女性患者病耻感总分的多因素分析

3 讨论

病耻感是不孕症女性患者较常发生的一种心理问题,患者在被确诊为不孕症后,常会因不能做母亲的遗憾、家庭成员的失望、外界舆论的压力等而产生病耻感。不论是国内还是国外,病耻感在不孕症女性患者中均广泛存在,病耻感可造成自我评价降低,加重患者的悲观、抑郁等负性情绪,影响其心理健康,进而导致生活质量下降。

姜璎钊等[7]报道的北京地区女性不孕症患者的病耻感总分为67.93±17.24分;赵璟等[8]报道的武汉地区不孕女性的病耻感得分为51.95±16.54分。本研究结果高于前述两项报道,说明不孕症女性患者的病耻感水平存在地区差异,本研究中被调查IVF-ET女性患者的病耻感水平偏高,可能是因为调查中69.3%的患者来自农村或县城,异地就医通常会耗费较高的经济及时间成本,使患者心理负担更重,病耻感水平偏高。在病耻感各维度中,“社会退缩”维度得分最高,提示IVF-ET不孕症患者对社会环境有较高的敏感性,在被诊断为不孕症并接受IVF-ET治疗期间,易因害怕受到外界刺激而主动减少与外界环境的接触与交流。虽然随着我国居民受教育水平提高,女性生育观念发生明显转变,但“结婚生子、绵延子嗣”的传统观念仍占据重要地位,多数女性在被诊断为不孕症后会有自己不是“完整”女人的认知,在社交活动中更易产生回避、退缩心理[9]。

女性作为孕育生命的主体,是生育压力的主要承担者。国内一项横断面研究显示[10],不孕不育夫妇的生育压力得分为162.69±19.56分。钱坤等[11]报道的不孕症女性的生育压力总分为155.22±20.37分,生育压力处于中等水平。本研究中,IVF-ET女性患者的生育相关压力总分略高于前述报道,患者的生育压力问题应引起临床高度重视。在生育相关压力各维度中,“父母角色需求”得分最高,其次为“拒绝无子女生活方式”。可见不孕症女性患者普遍有较强的生育愿望,有子女的陪伴的家庭生活仍是绝大多数不孕症患者期望的理想生活模式。在中国的家庭关系中,孩子是重要纽带,尽管随着现代人生育理念的转变,选择不生育子女的丁克家庭越来越多,但由孩子和父母组成的传统家庭占比仍然占据着绝对的主导地位。据国内的一项调查显示[12],我国7省市的受访女性中有71%表示希望生育至少2个孩子,而不愿意生育者仅占1.8%。可见我国育龄女性的生育意愿总体较高,而有较高生育意愿的女性在被诊断为不孕症后,其生育压力则会明显放大。另外,在生育相关压力中,“夫妻关系”得分也较高,表明在多数家庭中生育问题都是影响夫妻关系的重要因素。

本研究发现IVF-ET女性患者的病耻感与生育相关压力密切相关,二者呈正相关关系,可能是因为生育相关压力较大患者,对涉及生育的各种问题十分敏感,在面对社交活动时容易采取回避、退缩应对方式,长此以往会造成社会支持降低,病耻感升高。过高的生育压力会让患者过度放大生育对生活的影响,对生育问题的过度关注使其心理负担加重,影响到患者正常的情感表达,导致夫妻沟通障碍而影响夫妻关系。另一方面,患者容易将家庭矛盾的出现归咎于自己不能生育,进而使病耻感加重,而病耻感的加重又会进一步增加患者的生育压力,最终陷入恶性循环[13]。

不孕症女性患者的病耻感会受到多种因素的影响,本研究分析发现,居住地农村、文化程度初中及以下、个人收入≤3000元/月、期望生育男孩、生育压力主要来源丈夫、生育压力主要来源父母辈、生育相关压力等均能增加病耻感。随着社会发展,国内不少农村居民纷纷走出农村,思想观念日益开放,但相比城市女性,农村育龄女性的生育观念相对保守,生育意愿十分强烈,养儿防老仍是大多数农村居民广泛认可的生育理念。相比农村,城市居民的养老意识较强,加上养老机构完善,即便没有儿女也能从容应对老年生活,所以城市女性罹患不孕症后不能生育带来的病耻感要比农村女性更轻[14]。文化水平较高女性,职业选择更多,个人收入水平相对较高,她们对实现自我价值的追求更加多元化,生育并不是她们人生追求的唯一目标,敢于挑战和突破传统生育观念,生育意愿相对更低,所以病耻感普遍更低。期望生育男孩的不孕症女性有着重男轻女的传统思想,其思想观念相对保守、落后,十分看重女性的生育能力,所以在罹患不孕症后会产生明显的病耻感[15]。生育压力主要来源丈夫及父母辈会使不孕症女性的病耻感增加。IVF-ET的治疗周期较长,结果有较大的不确定性,女性患者在治疗过程中希望丈夫及家庭成员能够给予充分的理解和支持,此时丈夫、公婆对患者施加生育压力,容易让患者变得更加敏感、无助、焦虑,从而加重病耻感。

综上所述,IVF-ET女性患者普遍存在着明显的病耻感,且生育相关压力较高,病耻感与生育相关压力有正相关关系,生育相关压力、个人收入水平、居住地、生育压力来源、生育性别偏好是影响患者病耻感的主要因素。面对不孕症带来的身心压力,提醒IVF-ET患者应当积极进行心理调适,寻求自身价值,必要时寻求心理医生帮助;患者家庭要给予充分的理解和支持,不给患者施加压力,以减轻患者的病耻感,这不仅能够促进患者心理健康,也有益于提高IVF-ET的治疗效果和成功率。