政治兴趣、媒介信任抑或认知需求?

——网民媒介使用的心理分析

马得勇 候为刚

(中国人民大学 国际关系学院, 北京 100872)

一、问题的提出

近年来国内发生多起个人用户因私自通过VPN账号(俗称“翻墙”)访问境外网站而被公安机关处罚的治安事件,一时引起舆论的关注。这类社会现象不免让人困惑,互联网时代信息随手可得且数量庞大,为何有些人仍要花费时间和精力,甚至冒着受法律惩罚的风险去获取那些不易获得的信息?(1)对于访问境外网络,我国有相关法律法规的明文规定:国际联网必须使用邮电部门提供的国际出入口信道,任何单位或个人不得自行建立或使用其他信道进行国际联网;违反这一行为的,可处15000元以下罚款。具体规章内容可参见:《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》,2020年12月,https://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574802.htm,2021年11月18日。是因为他们对既有媒介提供的信息不信任而去寻找替代性信息源,还是因为既有媒介提供的信息与其意识形态立场不符而寻求其他信息源?对于这类问题,既有的研究大致可分为三类,第一类研究重点关注媒介结构、信息属性如何影响受众的信息获取偏好以及对信息的态度,此类研究最终形成了议程设置、框架效应等若干重要理论;第二类研究重点关注诸如政治兴趣、政治能力、意识形态立场之类的受众政治倾向因素如何影响其信息获取偏好;第三类研究则重点关注受众的人格、认知特性在信息获取中的作用。从国内研究状况看,运用议程设置理论和框架效应理论分析中国媒介传播现状的研究成果众多,对于突发公共事件后民众的信息获取渠道的研究也时有发表(2)参见贾哲敏、孟天广:《信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度》,《电子政务》2020年第5期。。从个体层次分析受众信息获取偏好的研究,有的集中于个体的人口学变量如何影响其信息接触(3)参见喻国明、刘淼:《媒介动机如何影响人们的媒介使用——基于“全民媒介使用与媒介观调查”的描述与分析》,《新闻爱好者》2020年第6期。,有的聚焦于公众信息获取渠道的差异如何影响其政治态度(4)参见王菁:《媒介使用与民众政治支持:面向中美贸易摩擦的实证分析》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第2期。,而对于公众基于何种心理动机和政治偏好去选择信息渠道,目前的研究仍不够全面和深入。

为此,本文将以全国性概率抽样问卷调查和网民问卷调查为基础,对中国网民信息渠道的使用情况进行描述性分析,在此基础上,本文将重点从政治态度和认知心理的视角,分析网民选择不同信息渠道时受到自身哪些因素的影响。通过这一分析,本文希望能够发现和归纳出影响公众信息获取行为中的普遍性因素和特殊性因素,以试图解答人们信息选择中的“理性”与“非理性”。

二、信息获取:主动与被动

简而言之,人们获取信息有主动和被动之分。在信息海量增长、信息传播渠道多元化的时代,大多数人无须花费额外精力和财力即可轻易获得大量信息。不过,这往往是一种被动的信息接收方式。对于有些人而言,随手可得的信息未必能满足其对信息的需求,因而会主动地寻求信息。这两种信息获取方式背后可能存在不同的心理动机和认知逻辑。因此,为了能够清晰地理解当前中国民众的信息需求现状及其背后的驱动力,有必要对影响受众信息获取偏好的既有研究成果进行梳理。

人为什么需要信息?可以从两个方面来回答这一问题。一是人们无需任何努力即可获得的信息。例如,人自出生后即利用眼、鼻等感觉器官和感知系统接触其周边信息,如母亲的气味和长相,身边存在的危险、食物等。这类信息随着人的成长不断扩大和变得复杂。个人在政治社会化过程中不断积累相关信息,并在此基础上形成特定的生存经验、处事信念和思维模式。总体而言,这类信息对于接收者而言,他无须付出额外努力即可获得。二是随着媒介通信技术的迅猛发展,普通民众在信息获取方面比以往更为便捷。可以说,在新媒体时代,每个人只需具备基本的文字识别和媒介使用能力,无须花费额外精力和财力即可获得大量信息。然而,那些随手可得的信息未必能满足某些人的认知需求,同时,面对海量信息,接收者的选择并非随心所欲,而可能存在一定的偏好。个体接收何种信息不仅受到外在的信息供给、媒介框架等因素的影响,也受其自身人格特质、认知模式及政治态度等多种因素的影响。

(一)信息获取的结构性因素

毋庸置疑,一国宏观政治结构很大程度上决定了该国民众所获取信息的属性和质量。在西方国家,党派性立场较强的媒介往往会通过设置具有党派属性的议程信息,来诱导民众选择与其立场一致的信息、政策(5)参见R. Slothuus and H. Vreese, “Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects,” The Journal of Politics, vol.72, no.3, 2010, pp.630-645.。民众能够接收什么样的信息,一定程度上受制于其所处社会的信息管控。尽管一国政府可能会通过自我审查、淹没及摩擦等手段提高受众接收信息的难度,但面对信息审查时,那些习惯获取境外媒介信息的受众会主动学习逃避审查的方法,进而拓宽其获取信息的渠道(6)参见R. William and E. Roberts, “How Sudden Censorship Can Increase Access to Information,” American Political Science Review, vol.112, no.3, 2018, pp.621-636.。可见,同样的信息监管环境对不同个体的信息源偏好的影响存在差异。

除了宏观政治结构会对民众信息获取偏好产生影响之外,媒介技术的更新也可能带来受众信息获取偏好的变化。詹姆斯·卡伦指出,媒介技术的迅速发展会加快媒介权力结构的去中心化,进而降低人们获取敏感信息的难度(7)参见詹姆斯·卡伦:《媒体与权力》,史安斌、董关鹏译,北京:清华大学出版社,2006年,第69-85页。。不过,亦有学者认为,随着媒介技术的更新,个体原有的信念、偏好可能得到强化,进而更突显观点的极化(8)参见D. Geschke, J. Lorenz and P. Holtz, “The Triple-filter Bubble: Using Agent-based Modelling to Test a Meta-theoretical Framework for the Emergence of Filter Bubbles and Echo Chambers,” British Journal of Social Psychology, vol.58, no.1, 2019, pp.129-149.。议程设置理论和媒介框架理论作为解释信息供给结构如何影响受众的信息需求的经典理论,受到人们的关注。议程设置理论以西方社会的媒介运行状况为分析对象,指出媒介在影响人们看到了什么和怎么看方面发挥了重要的作用(9)参见马克斯韦尔·麦库姆斯:《议程设置:大众媒介与舆论》(第二版),郭镇之、徐培喜译,北京:北京大学出版社,2018年。。媒介框架理论则基于心理学的框架效应理论和社会学的信息简化理论,强调受众自身的特性以及媒介在表述风格、叙事方式、价值权重、因果推理等方面会对受众产生重要的影响,形成“框架效应”(10)参见A. Tversky and D. Kahneman, “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice,” Science, vol.211, no.4481, 1981, pp.453-458; D. Chong and J. Druckman, “Framing Theory,” Annual Review of Political Science, vol.10, 2007, pp.103-126.。随后的诸多研究也证实了这两种理论确实发挥了重要影响(11)参见J. Druckman, “On the Limits of Framing Effects: Who Can Frame?” The Journal of Politics, vol.63, no.4, 2001, pp.1041-1066; D. Chong and J. Druckman, “ A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environments,” Journal of Communication, vol.57, no.1, 2007, pp.99-118.。总的来看,结构性因素强调外在的信息监管、媒介技术更新如何塑造受众信息选择的偏好,但往往忽视了个体的价值立场以及认知需求这类更为深层次的动机,未能对为何在信息渠道相对多元的新媒体时代,仍有部分受众不满足主流媒介信息的“投喂”,而主动寻求其他替代性信息这一现象作出合理的解释。

(二)政治态度影响媒介使用

一般而言,政治态度包括政治兴趣、意识形态立场、政治信任以及政治满意度等要素。政治态度的差异会导致个体信息接收习惯的差异。其中,意识形态是受到学者关注最多的因素,这种情况在意识形态多元或两极分化的国家司空见惯。国外大量研究表明,人们会根据其自身的意识形态立场来选择与之相符的媒介信息渠道(12)参见E. Bakshy, S. Messing and L. Adamic, “Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook,” Science, vol.348, no.6239, 2015, pp.1130-1132.,而忽略或排斥与之不一致的信息(13)参见C. Taber and M. Lodge, “Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs,” American Journal of Political Science, vol.50, no.3, 2006, pp.755-769; R. Garrett, “Politically Motivated Reinforcement Seeking: Reframing the Selective Exposure Debate,” Journal of Communication, vol.59, no.4, 2009, pp.676-699.。例如,每逢美国总统大选,相比自由派民众,保守主义者在网络上的互动更频繁。这意味着在政治极化过程中,宣传策略难以产生改变个体立场的劝服效果,尤其对那些根植于动机性推理的错误知觉倾向较为明显的人而言(14)参见D. Flynn, B. Nyhan and J. Reifler, “The Nature and Origins of Misperceptions: Understanding False and Unsupported Beliefs about Politics,” Political Psychology, vol.38, no.S1,2017, pp.127-150.。基于政治立场的信息接触行为往往导致受众对事实的理解产生一种认知上的“知道的错觉”(15)参见丹尼尔·卡尼曼:《思考:快与慢》,胡晓娇、李爱民、何梦莹译,北京:中信出版社,2012年,第179-187页。,并进而形成“信息茧房”或“虚假共识”(16)参见L. Ross, D. Greene and P. House, “The ‘False Consensus Effect’: An Egocentric Bias in Social Perception and Attribution Processes,” Journal of Experimental Social Psychology, vol.13, no.3, 1977, pp.279-301.。研究表明,媒介信息的选择性接触行为会加剧受众意识形态立场的分化和极化(17)参见N. Stroud, “Polarization and Partisan Selective Exposure,” Journal of Communication, vol.60, no.3, 2010, pp.556-576.,即使科学家提供更精确的证据,政治立场上的保守主义者也不会轻易改变其原有的态度(18)参见M. Mann and C. Schleifer, “Love the Science, Hate the Scientists: Conservative Identity Protects Belief in Science and Undermines Trust in Scientists,” Social Forces, vol.99, no.1, 2020, pp.305-332.。这意味着,意识形态立场的分化与受众信息选择之间存在相互强化的互动效果。

除了意识形态立场,诸如政治满意度、媒介信任、政治知识及政治兴趣等政治态度也会影响到个体信息获取渠道的选择。个体对政治社会现状的感知、评价往往直接影响其接收什么样的信息。部分研究注意到,受众在信息网络中的不平等地位和对政治现状的感知差异,可能会影响其关注、获取什么样的信息(19)参见A. Guess and B. Lyons, “Misinformation, Disinformation and Online Propaganda,” in N. Persily and A. Tucker, eds., Social Media and Democracy: The States of the Field, Prospects for Reform, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p.12.。譬如,研究显示以色列民众对国内主流媒介的不满意会强化其主动消费外媒信息的动机(20)参见Y. Tsfati and Y. Peri, “Mainstream Media Skepticism and Exposure to Sectorial and Extranational News Media: The Case of Israel,” Mass Communication & Society, vol.9, no.2, 2006, pp.165-187.。在互联网时代,民众对外部世界的了解、评价很大程度上依赖于各种网络媒介。那么,选择什么样的媒介,很大程度上与个体对该媒介的信任程度有关。一项实验发现,媒介可信度深深影响了受众选择何种信息源的偏好(21)参见卡尔·霍夫兰等:《传播与劝服:关于态度转变的心理学研究》,张建中等译,北京:中国人民大学出版社,2015年,第31页。。随后不少研究都证实了这一结论(22)参见H. Jacobson, “Mass Media Believability: A Study of Receiver Judgments,” Journalism Quarterly, vol.46, no.1, 1969, pp.20-28; C. Gaziano and K. McGrath, “Measuring the Concept of Credibility,” Journalism Quarterly, vol.63, no.3, 1986, pp.451-462; C. Wathen and J. Burkell, “Believe It or Not: Factors Influencing Credibility on the Web,” Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol.53, no.2, 2002, pp.134-144.。有人指出,对媒介的可信度,某种程度上与个体的自我确证(self-verification)动机有关。当面对不确定时,个体的自我确证动机会被激发,从而倾向通过其预设、信赖的渠道获取信息(23)参见齐瓦·孔达:《社会认知:洞悉人心的科学》,周治金、朱新秤译,北京:人民邮电出版社,2013年,第91-92页。。

政治兴趣是公众了解(消费)政治信息,参与政治活动的重要动机(24)参见R. Luskin, “Explaining Political Sophistication,” Political Behavior, vol.12, no.4, 1990, pp.331-361.。作为一种内在的人格特质,政治兴趣包括好奇心与倾向性动机两层含义。当个体表现出倾向性兴趣时,即使缺乏外在的环境诱因,也能存在某种动机或倾向驱使其做出某种政治行为(25)参见M. Priro, Hooked: How Polities Captures People’s Interest, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp.3-5.。政治兴趣如何影响个体信息选择是学界关注的又一主题,但是学界对其具体的影响机制的分析存在分歧。研究发现,政治兴趣对人们信息接收习惯的影响较为稳定,尤其会促进受众在网络社交平台上的互动(26)S. Lecheler and C. De Vreese, “News Media, Knowledge, and Political Interest: Evidence of a Dual Role from a Field Experiment,” Journal of Communication, vol.67, no.4, 2017, pp.545-564.。一般而言,政治兴趣浓厚的人,可能更倾向于浏览自己感兴趣的内容,这样可能会强化其原有态度,削弱识别、接收其他信息的意愿和能力,从而滑向“信息茧房”(27)参见凯斯·R.桑斯坦:《信息乌托邦:众人如何生产知识》,毕竞悦译,北京:法律出版社,2008年,第7-9页。,最终扩大个体间信息选择偏好的差异(28)参见E. Dubois and G. Blank, “The Echo Chamber is Overstated: The Moderating Effect of Political Interest and Diverse Media,” Information, Communication & Society, vol.21, no.5, 2018, pp.729-745.。此外,公众事先所具备的政治知识(political knowledge)或其对政治的了解程度,即政治意识(political awareness)对于公众接收何种信息具有显著的影响(29)参见V. Price and J. Zaller, “Who Gets the News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications for Research,” Public Opinion Quarterly, vol.57, no.2, 1993, pp.133-164.。

上述政治态度因素在一定程度上可以解释信息获取渠道多元化与个体的信息选择性接触特征愈加明显共存的现象。不过,与意识形态立场相比,政治满意度、政治兴趣和媒介信任似乎是影响个体是否会主动获取信息的一般类动机。在政治态度类因素的驱使下,个体对信息的接收可能更关注信息属性(如是否符合其党派认同、是否符合其兴趣)。因而,这类因素尚不足以解释为何有些人在信息接收过程中会表现出更重视信息质量(如信息真实性、内容深刻性),而非信息属性的特征。

(三)人格与认知心理对信息偏好的影响

相比信息管控、媒介技术以及媒介议程设置等外在因素,政治心理学的研究更多关注受众的人格特质、心理动机对其信息接收行为的影响。不少研究表明,权威人格对个体选择信息具有举足轻重的影响。研究表明,权威人格者往往对外部环境的威胁感知更加敏感,因此会重视那些包含威胁信号的信息(30)参见H. Lavine, M. Lodge and K. Freitas, “Threat, Authoritarianism, and Selective Exposure to Information,” Political Psychology, vol.26, no.2, 2005, pp.219-244.,那些对周围环境的威胁感、不确定感更强或更焦虑的个体也会更容易相信谣言等虚假信息(31)参见R. Rosnow, J. Esposito and L. Gibney, “Factors Influencing Rumor Spreading: Replication and Extension,” Language & Communication, vol.8, no.1, 1988, pp.29-42.。也有研究发现,“大五人格”特质中的“开放性”特质会促使个体更愿意主动从多种渠道接收信息(32)参见M. Tidwell and P. Sias, “Personality and Information Seeking: Understanding How Traits Influence Information-seeking Behaviors,” The Journal of Business Communication, vol.42, no.1, 2005, pp.51-77; A. Gerber, G. Huber, D. Doherty and C. Dowling, “Personality Traits and the Consumption of Political Information,” American Politics Research, vol.39, no.1, 2011, pp.32-84.。

除了探讨权威人格影响信息选择偏好的研究外,不少心理学研究还分析了认知需求(need for cognition)与个体信息偏好之间的关系。认知需求是指个体享受需要思考的活动(33)参见J. Cacioppo and R. Petty, “The Need for Cognition,” Journal of Personality and Social Psychology, vol.42, no.1, 1982, pp.116-131.。研究发现,作为人类获取信息和探索新奇领域的一种心理动机,认知需求对个体获取信息的行为具有重要影响。认知需求强的个体更倾向于从多种渠道获取信息,也更愿意接收其不信任的信息(34)参见Y. Tsfati and J. Cappella, “Why Do People Watch News They Do Not Trust? The Need for Cognition as a Moderator in the Association between News Media Skepticism and Exposure,” Media Psychology, vol.7, no.3, 2005, pp.251-271.;认知需求弱的个体,其认知结构碎片化特征更明显(35)参见Y. Bar-Tal, L. Kishon-Rabin and N. Tabak, “The Effect of Need and Ability to Achieve Cognitive Structuring on Cognitive Structuring,” Journal of Personality and Social Psychology, vol.73, no.6, 1997, pp.1158-1176.。认知闭合(cognitive closure)则是与认知需求相反的一种心理动机,或者说是从相反的角度对认知需求动机的界定和表述。研究显示,认知闭合强的个体在思维上循规蹈矩,不愿意接收新信息和新事物,喜欢确定的而非模棱两可、模糊的状态,因而在信息获取方面倾向于从熟悉的环境和渠道中获取信息(36)D. Webster and A. Kruglanski, “Individual Differences in Need for Cognitive Closure,” Journal of Personality and Social Psychology, vol.67, no.6, 1994, pp.1049-1062.,也更倾向于利用启发式思维(heuristic)判断信息(37)参见A. Roets and A. Van Hiel, “The Role of Need for Closure in Essentialist Entitativity Beliefs and Prejudice: An Epistemic Needs Approach to Racial Categorization,” British Journal of Social Psychology, vol.50, no.1, 2011, pp.52-73.。

上述研究分别从信息管控、媒介自身属性以及受众特性三个层面对个体信息选择偏好作了阐述。这三类影响机制并非独立作用。宏观层面的制度结构决定了中观层面的信息供给结构,信息供给结构则限定了受众所能接触到的信息的属性、数量,而受众内在的人格特质、认知模式、意识形态倾向等因素则影响着个体对信息的选择。

(四)中国民众的信息获取

国外诸多研究已经证实了信息管控、媒介属性及受众自身特性在不同程度上影响个体的信息选择。那么,这些影响受众信息获取偏好的因素在中国网民群体中是否同样存在呢?既有关于中国网民信息获取偏好的研究,主要围绕国内民众信息获取状况以及政府的信息审查政策是否影响民众的信息获取偏好等维度展开。

一是探究国内民众信息获取现状以及信息获取偏好对政治态度的影响。其中,不少研究注意了解民众信息获取的主要途径。21世纪初有调查发现,电视、报纸和广播是当时农民的三大信息源,而互联网使用率较低(38)参见王玲宁 、张国良:《我国农村受众媒介接触行为调查分析》,《新闻记者》2003年第11期。。进入新媒介时代后,网民信息获取的偏好出现了不断变化的态势。研究发现,上海2011年“11·15”特大火灾事故发生后,市民对该事件的了解主要通过电视和网络(39)参见周葆华:《新媒体环境下突发公共事件的信息接触、受众表达与媒体评价——上海市民对“11·15”特大火灾事故的认知与反应》,《新闻记者》2011年第1期。,之后的网民调查则显示微博和网络社区是网民日常接触最为频繁的媒介类型(40)参见王丽娜、马得勇:《新媒体时代媒体的可信度分析——以中国网民为对象的实证研究》,《武汉大学学报(人文科学版)》2016年第1期。。而在2020年新冠肺炎疫情期间,代表新媒介的微信和代表传统媒介的电视成为国内民众获取关于疫情信息的最主要渠道,疫情使得电视这一传统媒介重新回到用户视野中(41)参见曾祥敏、张子璇:《场域重构与主流再塑:疫情中的用户媒介信息接触、认知与传播》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第5期。。也有一些研究探讨信息获取偏好是否会影响个体的政治态度。王菁发现在中美贸易摩擦背景下,国内民众的政治支持受到其接触的信息源的影响(42)参见王菁:《媒介使用与民众政治支持:面向中美贸易摩擦的实证分析》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第2期。。通过这些研究可以发现,随着互联网技术的飞速发展,中国民众的信息获取途径发生了显著变化,而人格特质、社会情境因素也会影响人们对信息获取渠道的选择。

二是聚焦哪些因素会影响到民众的信息获取偏好。除了一些人口学变量经常被研究者关注外,政治兴趣作为影响中国民众信息获取的重要因素受到学者的重点关注。吕杰的研究发现一般性政治兴趣对于公众关注并选择的九个信息渠道中有八个存在着显著影响(43)参见J. Lu, “Acquiring Political Information in Contemporary China: Various Media Channels and Their Respective Correlates,” Journal of Contemporary China, vol.22, no.83, 2013, pp.828-849.。也有研究发现用户浏览信息既包括有目的主动获取,也包含被动地信息接收(44)参见喻国明、刘淼:《媒介动机如何影响人们的媒介使用——基于“全民媒介使用与媒介观调查”的描述与分析》,《新闻爱好者》2020年第6期。。也有基于全民媒介使用与媒介观调查的数据研究发现,人格特质是影响用户信息获取偏好的重要因素,表现为外倾型人格是最活跃的媒介用户,自由型人格则倾向于浏览娱乐类信息,而建构型人格则倾向于使用技术、知识含量较高的媒介(45)参见喻国明、方可人:《人格特质如何影响人们的社会认知与媒介使用——基于“全民媒介使用与媒介观调查”的描述与分析》,《东南传播》2020年第4期。。对此,有研究解释到,这是因为疫情提高了民众的信息需求程度,使其倾向于通过多种渠道获取信息(46)参见贾哲敏、孟天广:《信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度》,《电子政务》2020年第5期。。

除了探讨用户自身因素以及外部危机事件带来的冲击,还有研究探讨政府信息审查是否改变了人们信息获取的行为偏好和政治态度。有研究发现,信息管控并不会轻易地削弱民众对政府的信任度(47)参见D. Stockmann and M. Gallagher, “Remote Control: How the Media Sustain Authoritarian Rule in China,” Comparative Political Studies, vol.44, no.4, 2011, pp.436-467.。对于信息接触对政治态度的影响机制,有学者从生活预期与实际遭遇二者落差的角度作出了解释,认为这种落差可能促使个体更愿意相信主流媒介的声音,进而稀释了信息审查的负面效果(48)参见J. Chen and Y. Xu, “Why Do Authoritarian Regimes Allow Citizens to Voice Opinions Publicly?” The Journal of Politics, vol.79, no.3, 2017, pp.792-803.。有学者通过实验研究发现,长期接收国内信息的民众在偶尔接触到不同于国内官方立场的外媒信息时,并不会轻易改变其态度,甚至会表现出更加支持既有观点的“逆火效应(backfire effect)”,他们认为这是源于人们在接收信息时存在一种“先占优势”,即个体会将那些优先接收到的信息作为真实信息来看待,而其后所接收到的信息如果与其已有信念不符,就会拒绝接受(49)参见陆屹洲、马得勇:《媒体框架效应及其持续性——以中美经贸摩擦为议题的实验研究》,《新闻大学》2020年第11期。。

一般认为,个体的政治立场很大程度上影响其所接收信息的渠道和属性,研究也发现亲西方的中国网民,更偏好浏览那些美化西方的外媒信息(50)参见H. Huang and Y. Yeh, “Information from Abroad: Foreign Media, Selective Exposure, and Political Support in China,” British Journal of Political Science, vol.49, no.2, 2019, pp.611-636.。从目前的研究看,媒介使用和政治立场之间存在着复杂的双向互动关系,两者之间难以清晰区分出因果关系(51)参见马得勇、陆屹洲:《信息接触、威权人格、意识形态与网络民族主义:中国网民政治态度形成机制分析》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。。

(五)研究焦点

既有研究围绕信息管控、媒介属性和受众自身特质等多重因素展开对个体信息选择偏好的讨论,解释了在信息获取渠道相对多元的社会,人们获取信息偏好的影响因素。不过,既有研究仍存在一些不足。国外关于信息获取偏好的影响因素的探讨,至今尚未得到国内舆论场域的检验。中西方政治体制的明显差异,不免让人感到困惑,这些影响因素是否会因制度环境的差异而不同?另外,国内大多数研究主要停留在描述用户媒介使用现状的层面,尽管国内少数研究通过实验揭示了影响人们获取信息偏好的一般性机制,但尚未厘清造成不同用户信息获取偏好差异的影响机制。

图1 公众媒介使用分析框架

为此,本研究聚焦两个问题:一是探讨对大部分习惯于阅读国内媒介信息的民众而言,哪些因素在影响其信息获取偏好?二是解释为什么会有少部分人不满足于国内信息源的信息而浏览国外信息源的信息?对这两个问题的回答涉及两方面的因素:一是必要但不充分因素,例如政治兴趣和政治满意度。由于信息获取便捷,这类因素使人们无须花费额外成本即可满足其对信息的需求。但是,这类因素并不必然导致个体会花费额外的经济、时间等成本去获取国内无法获取的信息。二是驱动个体浏览外媒所特有的因素,如政治立场和认知需求。对这部分受众而言,国内信息虽然数量巨大但在意识形态立场、报道风格、信息属性等方面同质性较高,对社会现状缺乏批判性,因而这类信息难以满足其认知需求,需通过替代性渠道获取额外信息。不过,目前国内尚没有经验研究对这类影响因素加以检验。

因此,本文认为对公众媒介使用偏好的分析可以从一般性因素和特定因素两个大的方面进行考察(如图1所示)。其中,政治兴趣、政治满意度及媒介信任这类因素是研究者经常关注的,不过我们认为这是驱使民众获取信息的表层因素,而意识形态立场、人格因素以及认知心理则可能是驱动人们选择某个特定信息渠道的深层因素。

三、研究设计

(一)研究对象与数据来源

为了能够了解全国普通民众信息获取的基本状况,本文首先利用“2019年中国城乡社会治理调查”数据进行描述性统计分析。“2019年中国城乡社会治理调查”是由清华大学、北京大学、中国人民大学等国内10余所高校的研究者联合在全国范围内展开的概率抽样调查,每隔4—5年开展一次。但是该调查数据涉及心理认知、人格特质、意识形态和网络信息获取途径方面的题项较少,无法满足本文需要的因果机制分析,因此我们以网民调查数据作为统计分析的依据。本研究使用的“网民社会意识调查”自2012年开始实施,每年度开展一次调查,学界使用该系列数据已发表大量论文。本研究使用的是2020年度的调查数据。该调查主要通过两个途径发放,一个由“问卷网”公司向其注册用户发放,研究者向问卷网支付一定费用;另一个由研究者通过新浪微博、微信等途径免费发放,共收集有效样本2028份。该调查设置了性别和年龄段的配额,以便使其更接近实际的网民群体人口分布状况。调查还通过设置最短答题时间限制,每个微信号只能答一次以及依靠问卷网平台上专门的用户信用考核系统等方式来保证答题质量。

(二)变量测量

本文涉及的主要变量包括被解释变量——信息获取偏好(也可视为信息获取渠道)和预期可能影响受众信息渠道选择的各类因素,如政治满意度、官媒信任和政治兴趣这类政治态度类变量,以及微观心理因素和认知因素,如权威人格、政治立场和信息需求等。

1.被解释变量:信息使用偏好

为了更好地了解用户媒介使用状况,调查者通过设置获取信息的不同媒介渠道来观测受众的媒介使用偏好,在问卷中设置“在下面这些信息获取渠道中,你经常使用的有哪些渠道”系列选项来观测网民获取信息的主要渠道。问卷调查中供答题者备选的主要有“国内门户网站”“国内纸版报纸和杂志”“收看或收听国内电视台和电台”“微信”“新浪微博”“境外媒体及其网站”“手机新闻客户端App”“境外中文网站”“港台中文媒体及网站”共9种渠道(52)关于9种信息渠道的原始问题为:在下面这些新闻信息获取的渠道中,你经常使用的有哪几个渠道? (可多选)1.收看或收听国内电视台和电台;2.境外媒体及其网站;3.手机新闻客户端App;4.新浪微博;5.国内门户网站;6.国内纸版报纸和杂志;7.境外中文网站;8.微信;9.港、台地区主要中文媒体。以上备选项在问卷中随机排序。每个渠道的备选项最后编码为二分变量:“0=不使用,1=使用”。。

2.关键解释变量:政治态度与认知心理

本研究涉及的解释变量为政治态度类变量与认知心理类变量,主要包括政治满意度、官媒信任、政治兴趣以及意识形态立场这类政治态度类因素,以及权威人格、认知需求这类人格、认知心理因素。

政治态度类变量。政治满意度可能影响受众对主流媒介的信任度,进而影响其信息源偏好。因此,作为影响受众浏览何种媒介信息的政治态度类因素,政治满意与媒介信任通过在问卷中设置“对政治现状的满意度如何”,“对官方新闻媒介的信任度如何”这两个问题分别加以测量(53)政治满意度的备选项为:3=很不满意,4=不太满意,5=一般,6=比较满意,7=非常满意;官媒信任度的备选项为:3=完全不信任,4=不太信任,5/8=一半一半或不知道,6=基本信任,7=完全信任。。对于政治兴趣的测量,调查中设置了“总体来说,您对政治类新闻感兴趣吗”这一题目(54)政治兴趣的备选项为:3=完全没兴趣,4=不太感兴趣,5=一般,6=比较感兴趣,7=非常感兴趣。。关于意识形态立场,本文参考了马得勇和张曙霞的测量指标体系,主要测量左/右立场,从个人权利—国家权力、经济自由—政府干预、历史遗产三个维度的5个指标加以测量(55)参见马得勇、张曙霞:《中国网民的“左”与“右”》,《二十一世纪》(香港)2014年第2期。。

认知心理类变量。权威人格与信息获取之间的关系在国外的研究中已被大量研究证实。有关权威人格的测量较为成熟,在此不做过多分析。由于认知需求被认为是影响个体信息获取行为的重要变量,因此本研究中将其作为解释变量纳入分析。关于认知需求的测量指标,最初由卡乔波和佩蒂等人提出34项指标,随后简化至18项,最近由其他学者简化至6项指标(56)G. Lins, P. Hanel and J. Wolf, “The Very Efficient Assessment of Need for Cognition: Developing a Six-item Version,” Assessment, vol.27, no.8, 2020, pp.1870-1885.。为了研究方便,本文对其最新提出的6项指标进行改进,设计了6项指标体系来测量认知需求(57)认知需求的原始问题为:下面这些描述你觉得哪些符合自己,哪些不符合?1.“比起简单的问题,我更喜欢处理复杂的问题”;2.“我喜欢处理一些需要耗费很多脑力的问题”;3.“我经常思考一些很抽象、很理论化的问题”;4.“我并不觉得思考是一件有趣的事”(反向);5.“我非常享受完成一项可以通过引入新方法来解决问题的任务”;6.“我更愿意处理一些基本不需要思考的事情,而不愿意尝试会挑战我的思维能力的事”(反向)。上述问题的备选项赋值方法:“1=很不符合,2=不太符合,3=中间,4=中高度符合,5=高度符合”。数值越大,表明认知需求越大。经过因子分析提取了一个公因子。可靠性分析显示克隆巴赫系数为0.796,表明指标测量信度高。。

除了重点分析的变量之外,我们还将性别、年龄、教育程度、政治面貌、家庭年收入等作为控制变量纳入分析。

四、分析结果

(一) 描述性统计

本文首先以“2019年中国城乡社会治理调查”的数据为基础对中国民众的信息接触现状进行分析。如表1所示,收看境内电视、浏览境内互联网信息以及阅读手机短信/微信/微博信息是国内民众获取政治信息最主要的三种渠道,使用频率分别占比分别为41.6%、25.2%、18.4%。可见在新媒介时代,电视等传统媒介在普通民众获取信息的渠道中仍占据主导地位。与吕杰基于2008年的ABS调查数据相比可以发现(58)参见J. Lu, “Acquiring Political Information in Contemporary China: Various Media Channels and Their Respective Correlates,” Journal of Contemporary China, vol.22, no.83, 2013, pp.828-849.,电视仍然是中国普通民众的主要信息获取渠道,只是比例有了明显的下降,从2008年的82.7%下降至48.79%。相比之下,民众通过收看境外电视、浏览境外网站获取政治信息的比例偏低,分别仅占0.5%、0.3%。在上网人群中,当被问及“多长时间上一次网”时,回答“每天都上网”的受访者占比66.2%(59)“每天都上网”选项包括“始终连接着”、“每天几个小时”、“每天大约半小时到一小时”、“每天至少一次”4个原始备选项。。然而,选择“从来不上网”的受访者比重也较高,达到25.1%。这反映了在新媒介时代,受众在是否使用互联网获取信息方面的行为呈现两极分化。其次,调查结果显示,使用微信、微博这类社交网站的受访者占比高达71.7%,这表明微信等自媒体是上网者日常交流、获取信息的主要媒介工具。然而,需要引起注意的是,受访者在回答信息渠道的问题时,不同的提问方式获得的调查结果存在很大差别。

由于2019年全国性问卷调查数据缺少所需要的心理学方面的解释变量,本文根据2020年的网络调查数据对中国网民的信息获取偏好进行分析。因变量信息获取渠道为0/1的二分类变量,故采用Logistic回归进行分析。由表2可知,网民群体获取信息的渠道仍以微信、手机App为主(均值分别为0.67、0.57,表示有67%的应答者选择微信,57%的应答者选择手机App,随后依次是微博、门户网站、国内电视台及纸媒信息源(均值分别是0.49、0.49、0.46、0.30,数字意义同上),而对境外媒体的依赖程度最低(接触国外主流媒体、港台中文媒体和境外中文媒体的均值分别为0.16、0.09、0.07,数字意义同上)。一般而言,以电视台为代表的官方媒介在发布的信息内容上同质性较高,专业性较低,可满足普通公众的信息需求。与电视台、纸媒这类官方媒介信息相比,微信、微博这类信息源发布的信息更为多元,含有不少专业性评论的信息,因而这类信息源往往能满足那些对信息质量具有较高需求的受众。包括各类手机新闻客户端App在内的大众媒介承载的信息,主要表现为“短、频、快”等特征,也可满足那些对信息质量没有较高要求的网民群体。相比之下,由于政府信息管控政策的限制,那些想要获得境外媒体信息的网民将面临更大的难度和成本,需通过政府提供的国际出入口信道或利用其他VPN账号才可浏览到相关信息。与被动地接收国内媒介信息“投喂”的受众相比,那些主动浏览外媒信息的受众可能具有更高的认知需求。

表1 中国民众信息获取渠道

线下全国性调查数据和线上网民调查数据都显示,仍有部分受众主要通过电视等传统媒介获取信息。这表明在新媒介时代,尽管信息获取渠道日益多元,但民众对传统媒介的使用存在一定的偏好依赖。与此同时,民众尽管对微信微博、手机App等这类国内媒介信息有较高的接触频率,但对境外媒介的使用频率处于很低的水平。

表2 网民社会意识调查相关变量汇总

续表

(二) 回归分析结果

图2、图3以图示方式展示了对网民信息获取偏好的Logistic回归分析结果,其对应的回归分析结果如表3、表4所示。图中自变量所显示的点两侧的细线为误差线,如果该误差线没有穿过X轴的0刻度线,即表示该变量对因变量具有统计上的显著影响,即统计显著性p<0.05;如果穿过0刻度线,即表示该变量对因变量没有统计上的显著影响,即p>0.05。

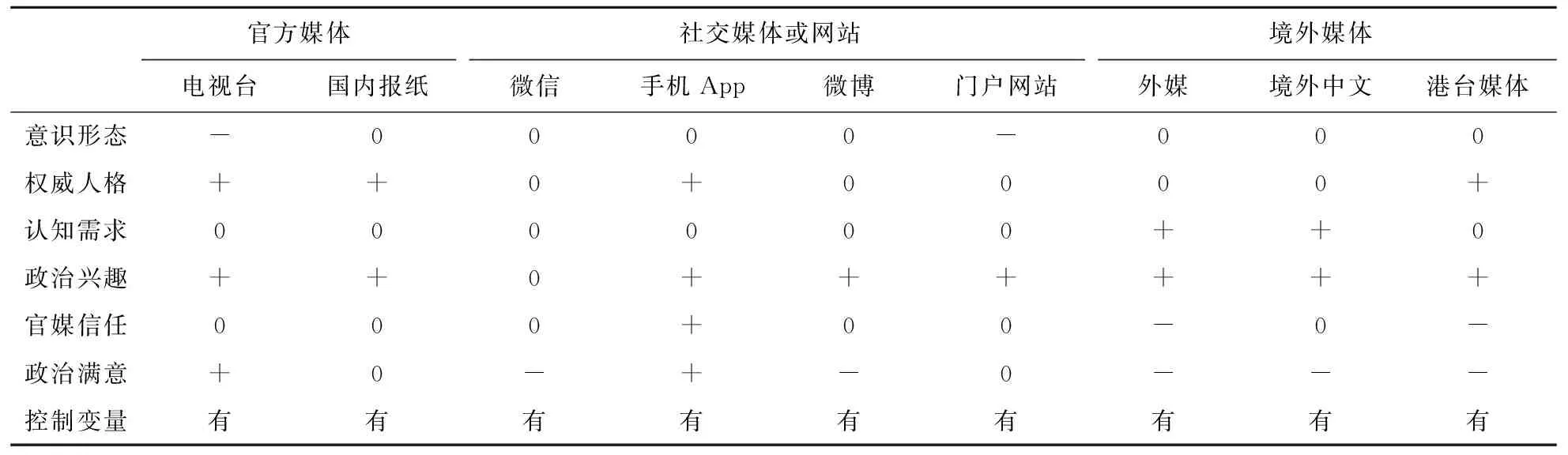

表3 媒体使用偏好的回归分析(对应图2)

续表

表4 媒体使用偏好的回归分析(对应图3)

首先,本文考察了政治兴趣、政治满意度及官媒信任这类态度类变量对网民获取信息偏好影响的差异。为方便阅读,作者将电视台、国内报纸、外媒、境外中文、港台媒体等5种信息渠道放在图2,将门户网站、微信、微博、手机App等4种信息渠道放在图3。从图2、图3的分析结果可以看到,政治兴趣是促使网民获取不同信息源信息的重要驱动力。政治兴趣越强的人,越具有会浏览各种媒介(包括电视台、外媒、手机App、微博、门户网站、纸媒、境外中文及港台媒体诸多渠道)信息的偏好特征,即倾向于从多种渠道了解政治。换言之,政治兴趣的强弱会影响受众所接触的信息源类型及数量。

从图2、图3展示的结果可以看到,网民媒介使用偏好也会因政治满意度的高低而异。对当前政治状况满意程度较低的网民,更愿意通过境外媒介、境外中文网站、微信和微博这类非主流渠道浏览信息;对当前政治状况满意度较高者,则倾向于通过电视台这类官方的,或者手机App这类便捷的国内媒介渠道浏览信息。这与我们日常的感觉相符。

图2 网民信息源偏好的回归分析(1)

图3 网民信息源偏好的回归分析(2)

对媒介的信任与用户选择何种信息渠道往往被认为存在较强的关联。个体若信任某种媒介,一般更倾向于从该媒介获取信息,对主流媒介的不信任也可能促使个体选择替代性信息渠道。因此,媒介信任与媒介信息源偏好也是本研究重点考察的内容。从图2和图3展示的分析结果来看,对官方媒介信任度较高的网民,倾向于浏览手机App、电视台、纸媒及门户网站这类国内信息源信息;而对官方媒介信任度较低的网民,则更愿意获取境外中英文媒介的信息。这从另一个侧面反映出网民浏览外媒的心理动机。

从图2、图3可以看到,除了政治兴趣、政治满意度、媒介信任等影响公众获取信息的一般类态度因素,人格倾向、认知需求等个体心理特质也是塑造信息获取偏好差异的重要因素。其中,权威人格、意识形态立场对受众信息选择的影响一直是国外同类研究关注的重点。从图2、图3展示的分析结果可以看出,政治立场偏左的民众,更倾向于选择电视台、门户网站作为信息获取渠道,但政治立场并不是影响个体选择诸如微信、微博、外媒等其他信息渠道的因素。另外,权威人格特质显著的人一般会表现出排斥了解新事物、拒绝从多种渠道收集信息的保守特征,因此会更倾向于选择具有官方背景的媒介作为信息获取渠道(60)参见D. Ma and O. Lewis, “Personality, Media Choice and Political Ideology: Explaining Ideological Pluralism in China,” Democratization, vol.27, no.4, 2020, pp.527-546.。从图2、图3也可以看到,在这些信息渠道中,权威人格在外媒、微信、微博、境外中文、港台媒体和门户网站这6种信息渠道的选择上没有明显的正向或负向影响,而在电视台、纸媒、手机App这3种渠道中具有统计上的显著影响。这可能是因为,与信息内容更为异质、多元的外媒、微信、微博这类渠道相比,电台、传统纸媒、手机App这类渠道具有更加明显的官方或大众化特征,信息来源相对单一,信息内容也更加同质化,这恰好在一定程度上满足了权威人格较强的网民的信息获取习惯。

认知需求是人们主动搜索和获取信息的重要动机,但是在海量信息涌现的新媒介时代,这一动机未必和人们接收信息存在关联。那些认知需求不强的人也同样会有很多接触或者被“投喂”信息的机会。因此,认知需求是否影响人们的信息获取有待检验。从我们的分析结果来看,在9种信息渠道中,有7种国内信息渠道均与认知需求的强弱没有显著关联,而只有两类境外媒介信息获取渠道与其存在统计上的显著相关,即认知需求越强的人,浏览境外媒介信息的偏好越明显。这可能是因为国内既有的信息供给状况难以满足这部分受众的认知需求,因而其会通过浏览境外中英文媒介信息以满足其需求。值得注意的是,在对微信使用的回归分析中,仅有政治满意度对微信使用产生了负面的影响,而其他变量对微信使用并未产生任何统计上的显著影响。这可能是因为,使用微信的人群尽管较大,但通过微信获取具有异质性的政治信息(如浏览具有评论性质的微信公众号信息)的人并不多见。

表5是对上述分析结果的汇总。我们按照信息渠道的属性将九类划分为三大类:传统媒体、互联网媒体、外媒,但并未发现公众在这三大类信息渠道上表现出某种共同的特性。我们推测原因可能是,这三大类媒体其实在内部也存在较大差异,因而公众选择信息渠道的原因也各有不同,而真实的原因只能做进一步研究才能知晓。从已有的分析可以看出,政治兴趣是影响人们获取信息的一般性因素,这与此前的研究发现基本一致(61)参见J. Lu, “Acquiring Political Information in Contemporary China: Various Media Channels and Their Respective Correlates,” Journal of Contemporary China, vol.22, no.83, 2013, pp.828-849.。网民的意识形态立场并非影响其选择信息渠道的重要因素,这与美国等西方国家存在明显差异,也与此前的研究不一致(62)参见H. Huang and Y. Yeh, “Information from Abroad: Foreign Media, Selective Exposure, and Political Support in China,” British Journal of Political Science, vol.49, no.2, 2019, pp.611-636.。权威人格强、政治满意度高的人会更愿意从信息内容同质化的官方媒介渠道中获取信息。认知需求强、对政治不满意的人们会花费更大精力去获取境外信息。从以上分析结果不难看出,政治兴趣作为一种信息获取的普遍性动机,可以解释人们为什么会浏览政治新闻,但并不能解释为什么有些人会选择某一种或几种特定渠道来获取信息,而权威人格、政治满意度和认知需求动机则在一定程度上回答了这一问题。

表5 网民信息渠道偏好分析汇总

五、结论及思考

(一)研究总结

相较于此前学者关注较多的政治兴趣、意识形态立场和人口学变量,本研究的创新之处在于,较为系统地分析了中国民众信息获取行为背后的政治心理和认知动机。我们的研究有助于理解在特定政治体制和信息供给结构下,中国民众的信息获取行为背后的心理和认知规律。

本文的统计结果表明,政治兴趣虽然是诱发人们使用各种媒介的最为普遍的因素,但并不能解释人们对媒介渠道偏好的差异,而权威人格、政治满意度、认知需求能够在很大程度上解释为什么人们会选择某一特定信息渠道。权威人格强、政治满意度高、对官方媒介更加信任的网民倾向于从官方媒介和手机App这类更具同质性的渠道获取信息;政治满意度低、对官方媒介信任度低的网民会更倾向于从相对异质性的微博或微信获取信息。

在信息爆炸式增长和飞速传播的互联网时代,受到媒介体制、机器算法、媒介框架、个人认知动机等多重因素的影响,大部分中国网民习惯于从便捷的渠道获取新闻信息。这种信息获取行为无疑会影响到其行为和态度。但是,仍有相当一部分中国网民不满足于被动的信息“投喂”而主动花费时间和精力去寻找异质性信息。驱使他们这样做的动机,部分地来自于对社会现状有不同认识和意见,部分地来自于认知需求动机的驱使。曾经被国外研究认为对信息获取产生重要影响的意识形态立场和权威人格因素并非影响中国网民获取信息,至少不是获取异质性信息的重要因素。这表明不能简单套用国外已有研究的结论来解释中国网民的信息获取偏好。

(二)进一步的思考

长期以来,人类获取信息的常见途径是人际间的口耳相传或以书籍、报纸、电视等媒介为载体的信息传播方式。这种信息传播方式速度慢,而且往往需要信息接收对象具有一定的教育程度等条件。同时,信息传播很大程度上受到了权力精英、知识精英和文化精英的主导,普通民众则处于被动接收的地位。互联网技术的飞速发展改变了信息传播方式和速度。尽管仍然存在“技术鸿沟”这样的进入壁垒,但互联网和新媒介技术的发展已经大大改变了人们接收和传播信息的数量和速度。然而,信息传播的快捷和数量的庞大并不意味着人们能够获取高质量的信息,也并不意味着人们接收信息的内在动机发生了重大变化。人们获取信息的动机和意图很大程度上会影响其政治态度和政治行为,但人的这种动机和意愿部分可能源自先天的人格特质和认知模式,部分源自后天的政治社会化的塑造。

无论是出于政治兴趣选择大众化的信息供给渠道,还是源于对现有信息供给现状的不满足而寻求替代性信息源,中国网民的信息获取行为模式总体上仍然符合人类在认知周边环境和信息加工过程中的基础性动力机制。尽管不满足于现有信息供给而寻求异质性替代信息源的人数在所有中国人口中所占比例极低,但其作为一种现实现象不能因此而忽略。我国政府建立网络防火墙的一个重要原因是国外的信息良莠不齐,很多信息是有害的或者错误的。逻辑上而言,从源头上杜绝错误观念的传播是一种最为有效的做法,但这也是需要付出一定代价的做法。进入数字信息技术时代以后,由于信息传播方式的快捷,又由于虚假信息和谣言具有常人难以抗拒的某些致信因素,一些“短、频、快”的低劣信息、虚假信息和谣言的传播大有超越高品质信息、真实信息而在信息洪流中有泛滥趋势,这使得世界各国不得不再次面对任由错误信息在信息市场流传还是从源头封堵错误信息的两难困境。

从心理学视角分析和研究中国民众媒介使用的内在动力在国内仍处于起步阶段。从该视角对政治行为和政治传播现象进行研究具有广阔的发展前景。然而,本文对于中国网民的媒介使用行为的分析仍处于探索阶段,尚存不少缺陷。首先,本研究使用的样本为非概率抽样,这可能影响本文结论的外部有效性。其次,对于个体政治信息接触过程中的人格因素、认知因素、政治态度因素之间的因果机制、个体的内在因素与外部的信息供给结构之间存在什么样的互动关系等问题未能深入分析。再次,本文所使用的主要变量的测量指标体系的设计、问卷调查的执行质量仍有进一步完善和改进的余地。我们将在后续的调查研究中去弥补这些缺憾。