“双高计划”引领下职业院校“订单式”人才培养模式创新与实践

——以宝鸡职业技术学院为例

王核心,史琳芸,张静,崔永青

(宝鸡职业技术学院,陕西 宝鸡 721013)

0 引言

通过广泛调研、走访多家职业院校,对各院校订单式人才培养的方案进行研判,了解到各院校在运行过程中都存在不同的问题,诸如校企融合不深入、实训设施不完备、师资结构不稳定、教材选取不精准,企业文化根治不深入,学生就业稳定性差等现实问题。当前在“双高计划”建设的背景下,为进一步深化校企合作,产教融合,提高学生就业的稳定性和专业对口率,达到学校、企业、学生三方共赢的目的,我们借鉴了兄弟院校“订单式”培养成功案例,结合我院订单班实施的经验,构建“双主体、四融合、四阶段”递进式全程产教融合人才培养模式,运行良好。

1 职业院校订单式人才培养的现状

走访调研诸多高职院校,各校都开设不同形式的订单班,总体运行状况良好,但是还存在不少问题。具体有以下几种形式:

(1)企业只冠名,投资不足,只为选聘就业学生。个别企业只是挂名培养,既不投入实训设备,也没有定期派专业技术人员对学生进行专业培训,只是把学生顶岗实习放在企业进行,每年到了毕业季才来学校进行企业宣传,招聘学生到企期入职。由于学生对企业了解过少,对企业文化、企业发展、企业生产经营情况不了解,对自己职业生涯的的规划都比较模糊,导致学生入职后就业不稳定,一年内流失率最高达到90%。

(2)企业冠名,投资部分实训设备,参与度、融合度不够。部分企业虽然为学校提供了实训设备和教学资源,但没有定期派专业技术人员来学校对学生进行“新技术、新工艺、新规范”培训,没有直接参与到人才培养全过程,更没有把企业文化融入到课程教学中,岗位需求与专业教学不匹配,学生入企后还要进行二次回炉再培训,使学生产生了厌学情绪,对企业的认知不足,导致学生就业的稳定性差,流失率也较高。

(3)企业冠名,即投资设备又提供师资,校企深度融合。校企根据企业用工需求共同制订专业标准和人才培养方案;优化教学内容,构建模块化课程体系,共同建设教学资源库;校企有相对稳定的师资队伍和实训基地,学生满意度较高。这只是适合国内个别知名企业订单培养,对其他企业订单式人才培养提供了借鉴榜样,但是投资成本较大,订单班人数很少,普惠性较差。

2 解决“订单式”人才培养存在问题的有效途径

(1)依据需求,量身打造,共同制定订单班人才培养方案。

通过广泛调研,听取行业、企业专家对专业人才需求的意见和建议,调查区域经济发展及企业人才需求现状,与企业共同量身定制满足企业、行业用人需求的人才培养方案。

(2)对接岗位,项目引领,构建模块化课程体系。

根据企业的岗位技能要求,校企双方共同开发专业教材、开发教学资源,运用到订单班学生教学中。其中,主干课程由企业方来完成,使学习技能与工作岗位紧密对接;基础通识课由学校安排教师完成,使学生全面发展,健全人才培养体系[1]。

(3)师徒结对,校企共融,打造双师型专业化教学团队。

企业在学校专门设立了校企合作办公室,组建具有高级技师、技能大师等组成的专职讲师团队,常驻学院。企业依据订单培养协议,负责专业技能教学,并协助学校安排学生进入企业开展生产实践活动。学校教师主要负责学生在校期间的常规事务管理,并承担通识课、部分专业课的课程教学。

(4)资源共享,深度融合,打造产教融合实训基地。

充分发挥订单企业资金优势,校企联合采购当前行业最新的仪器设备,建立国内行业一流的实训室,实现学生实验实训设备与企业生产设备同步,极大地提升了专业发展潜力。此外,学校每年安排订单学生进入企业参加生产实训,共享企业先进的生产设备,体验企业现代化管理制度,提升专业岗位技能[2]。

(5)根植企业文化,提升学生职业素养。

定期开展企业专家、技能大师进车间、进教室、进公寓的“三进”活动。通过企业宣讲、企业专家访谈,学生进入企业参观、实训等多种形式,让学生了解公司的产业进展、专业发展、企业市场等各方面的内容,给在校学生营造浓厚的企业文化氛围[3]。实现从“学习者”到“职业人”的角色转化,实现了学生在校企之间的“零对接”。

3 “订单式”人才培养模式的创新实践

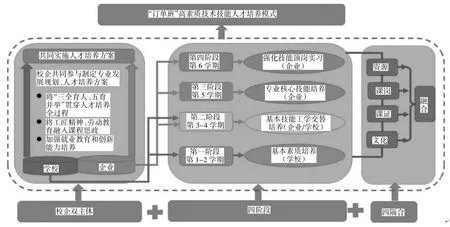

宝鸡职业技术学院充分利用优越的办学优势和全国机床领军企业——宝鸡机床集团有限公司的人才、技术、设备及得天独厚的校企相邻的区位优势,对机电一体化专业群进行校企合作产教融合,按照“订单式”人才培养模式进行培养,双方合作冠名“宝鸡机床班”。创新的“订单式”人才培养模式见图1。

图1 宝鸡机床班“订单式”人才培养模式

3.1 创建机制,共创校企合作命运共同体

(1)构建校企协同管理机制,成立“宝鸡机床班”人才培养工作领导小组,共同制定《宝鸡职业技术学院“宝鸡机床班”运行管理制度》,充分体现以企业岗位需求为导向,以培养学生岗位技能为核心的指导思想。创新运行管理机制,强化师资队伍建设,建设完善实训培训基地,落实人才培养任务,强化过程考核,实现校企互惠双赢。

(2)共建课程体系与课程开发

以机电一体化专业群职业能力需求为基础,根据宝鸡机床集团有限公司不同岗位需求,校企联合,科学制定“宝鸡机床班”订单班人才培养方案,优化课程内容,重构模块化课程体系,由企业直接参与制定覆盖本专业群主要技能和职业素养要求的项目化教学内容,并结合模块教学、情景教学、教学做一体化教学等多种教学方法,使订单班教学力争实现教学有项目、实训有产品,从而提高人才培养的针对性和实效性。

(3)“双导师”共同参与学生管理

成立以宝鸡机床集团技能大师田浩荣和宝鸡职业技术学院数控技术专业带头人为双导师的“宝鸡机床班”校企合作机构,在招生宣传、学生选拔、教学组织、岗位考核、综合素质提升等方面广泛合作。引入现代企业理念、管理方法、企业文化,建立与之配套的运行机制,实施统一的“专业+基地”运转方式,宝鸡机床集团有限公司的生产设备、专业技术、行业标准、生产设备无偿向学生开放,按照企业生产工艺流程,对学生进行教育教学,技能训练和综合考核。

3.2 构建“双主体四融合四阶段”递进式全程产教融合人才培养模式

(1)双主体:通过宝鸡职业技术学院和宝鸡机床集团有限公司联合培养、专业教师和国家级技能大师互聘、产教融合平台共建等措施,共同制定专业群教学标准,联合企业行业标准,形成满足产业需求的人才培养新模式和校企协同育人机制,确保订单班各项工作高效推进,实现校企双方共赢,更好地服务地方经济。

(2)四融合:①资源融合:包括师资融合与设备融合。师资融合是指以宝鸡机床集团有限公司国家级“田浩荣”大师工作室为依托,成立教学团队,成员由机电一体化专业群骨干教师和机床行业能工巧匠组成,共同承担学徒制班级教学工作任务。订单培养期间,双方严格根据协议规定和企业岗位要求,共同开发了合页式、工作手册式教材、精品在线开放课程、网络课程、机床再制造、柔性生产线等教学资源,运用到“宝鸡机床班”学生教学中,并梳理经验做法,形成成果和案例[4]。设备融合是校企双方按照订单班人才培养规格的需要,结合企业核心产品和“三新”技术等要求,共同投资建设实验实训室,使教学过程与生产过程零距离对接,大力提升学生岗位适应能力和发展潜力。②课岗融合:根据宝鸡机床集团有限公司需求,校企双方精准梳理机床行业紧缺岗位数(高端岗位)和要求,制定“宝鸡机床班”订单班课程教学内容,积极实施“三新”技术进教材、进课堂、进车间的“三进”计划,并开发岗位典型工作任务,形成若干项目,做到理论教学有项目、实训教学有产品(载体),使订单班所开的课程充分对接企业岗位和工作过程,构建定制化、特色鲜明的课岗融通的课程体系。③课证融合:对接“1+X”证书和企业职业资格证(技能证),以“宝鸡机床班”订单班对企业服务面向的专业领域或专业方向为指导思想,校企双方共同开发“数控装调”“装配钳工”“维修电工”育训结合的定制化、模块化培训资源包,为订单班学员搭建一个多类型的数量充足、特色鲜明的课程与职业证互融互促的平台。④文化融合:以宝鸡机床企业文化为依托,积极开展形式多样的“请进来,走出去”系列活动,定期邀请企业专家进校宣讲、技能大师进校讲座和授课,同时学生每年进入企业参观和生产实践,教育引导学生积极传承和发扬工匠精神,提高职业精神和职业素养,大力营造浓厚的企业文化氛围。在此基础上,企业双方定期开展内容丰富形式多样的联谊会,积极营造具有企业鲜明特色的校园文化和生态文化氛围,形成“宝鸡机床班”订单班特有的班级文化。

(3)四阶段:以学生为中心,遵循技术技能人才成长规律,实施“四阶段分层递进”培养模式。其中第一阶段(第1-2学期)以“机械制图”“公差配合”“机械工程材料”“钳工实训”等课程为载体,进行基础素质培养(宝鸡职业技术学院);第二阶段为工学交替实践锻炼(宝鸡机床集团有限公司/宝鸡职业技术学院),在学校进行“机械设计基础”“电工电子技术”“液压传动”“PLC可编程控制器技术”“数控加工技术”等课程学习,在企业进行“数控车加工”“数控铣加工”“加工中心实操”“工业机器人应用”等实训;第三阶段为专业群核心能力培养(宝鸡职业技术学院),根据企业要求进行跟岗实训;第四阶段为强化技能顶岗实习(宝鸡机床集团有限公司),实现学生“教、学、做”一体化,实现“学生-员工、教师-师傅”的不同角色的快速转变,提高订单班人才培养质量,促进学生复合型技能快速提升,培养机床产业急需人才,服务宝鸡区域经济发展。

3.3 搭建产教融合创新创业平台

通过宝鸡职业技术学院“宝鸡机床班”“订单式”人才培养模式的探索,构建了创新创业平台,积极实施教育链与产业链紧密对接的育人模式和育人途径,为宝鸡机床集团有限公司和机床行业提供了专业对口,素质优良的毕业生。这些高素质技术技能人才的加入,将逐步成长为企业的技术骨干、业务精英,助推企业成长的持续源泉,为企业开展的科学研究、技术攻关、科研推广,助推了企业的发展潜力[5]。通过“订单式”育人模式,学生综合技能明显提升,适应性和竞争力明显增强,实现了高薪就业、高端就业。近年来,“宝鸡机床班”订单班的学生在国家、陕西省中、高职院校技能大赛、互联网+大赛,机械创新等大赛中成绩突出,学生对口就业率达到93.9%。

4 结语

“双高计划”引领下宝鸡职业技术学院通过“订单式”人才培养模式的创新,学生既掌握了扎实的理论知识,又通过在企业严格的实践技能训练以及企业文化熏陶,熟练掌握高端机床的操作、调试、维护等技能、提高了教育教学质量和学生综合素质,培养了机床行业高端技术技能型人才,与机床企业对人才的需求实现了无缝对接,为职业院校校企合作,产教融合,“双高”型院校建设和内涵发展,百万扩招学生教育教学,探索出一条可借鉴、可持续推广的育人途径。