近代上海西医分布与城市空间扩展(1844—1879)

罗 婧

( 上海社会科学院 历史研究所,上海 200235)

1842年《南京条约》签订,外国商人终于实现在沪通商之目的。(1)蒯世勋等编著:《上海公共租界史稿》,上海:上海人民出版社,1980年,第301~302页。与此同时,传教士也抓住时机来沪发展教务,其中最早到达上海的是伦敦差会的麦都思(Walter Henry Medhurst)和雒魏林(William Lockhart,又译雒颉)。1843年末,两人在完成宁波和上海两个通商口岸的考察后,最终决定选择上海发展业务。(2)E. S. Elliston, Ninety-five Years: A Shanghai Hospital, 1844-1938, 5.参见《近代上海英文文献选编》编委会:《近代上海英文文献选编》第104册,上海:上海古籍出版社,2021年,第653页。麦都思主要负责传教事业,而雒魏林因其医学传教士的身份更多关注现代医学的传播。1844年2月在雒氏的主导和麦都思的协助下,在大东门外租借房屋创立上海首个现代医学的医院(3)E. S. Elliston, Ninety-five Years: A Shanghai Hospital, 1844-1938, 33.见《近代上海英文文献选编》第104册,第681页。,当时名为Chinese Hospital(华人医院),1858年《上海年鉴》载中文名称仁济医院,取“仁术济世”之意。伴随着西医的进入和相关机构的设立,现代医学在上海开始传播与发展。

梳理已有的近代上海西医及医疗机构研究资料可知,研究成果大多为医疗史范畴:苏精以极为丰富的在华传教士和东印度公司的档案,细致描绘了19至20世纪初年西医来华过程中的人和事,为本研究提供了详尽的背景知识和一些著名医生在沪的事迹或个别医院创立的详细过程(4)苏精著:《西医来华十记》,北京:中华书局,2020年。。其他相关的研究或以单个医院作为考察对象,例如王尔敏、高晞对仁济医院(5)王尔敏著:《近代上海科技先驱之仁济医院与格致书院》,桂林:广西师范大学出版社,2011年;高晞:《仁济医馆的医患关系》,《文汇报》2017年6月16日,学人第7版。,海珂对广慈医院(今瑞金医院)(6)海珂:《近代上海法租界医疗机构研究——以广慈医院为中心的考察》,《都市文化研究》2014年第2期。,王莉娟等对上海西门妇孺医院(今上海市红房子妇产科医院,即复旦大学附属妇产科医院)(7)王莉娟、苏智良:《上海西门妇孺医院研究(1884—1952)》,《近代史学刊》2012年第9辑。,罗振宇对公济医院(今上海交通大学附属第一人民医院)(8)罗振宇:《私营到公用:工部局对上海公济医院的管理》,《史林》2015年第4期。展开研究;另外将西医作为慈善事业与传教事业相结合的研究占一定比重(9)高晞考察了近代中国医学传教历史,认为19世纪在华的欧美传教团体虽热衷于“借医传道”,但最终冲突不断,分道扬镳。参见高晞:《传教和行医:不同道不相为谋》,《自然辩证法通讯》1996年第4期;张婷婷、吴京梳理了近代上海医疗慈善的三种类型即传统善会善堂、外来型教会医院和中西合作型红十字会,并讨论了三者慈善组织的功能互补和资源互动,认为这三者相互影响,促使了近代医疗体系的近代化和多样化。参见张婷婷、吴京:《共存与互补:近代上海医疗慈善事业格局与资源互动》,《医学与哲学》2018年第12A期;李传斌的相关研究中涉及雒魏林创办的仁济医院在上海的慈善医疗等举措,参见李传斌:《教会医院与近代中国的慈善救济事业》,《中国社会经济史研究》2006年第7期。,还有讨论西医的传播过程中涉及上海相关医院(10)何小莲:《西医东传:晚清医疗制度变革的人文意义》,《史林》2002年第4期。。另新近出版的关于当时来沪西医对当时西人的卫生保健指南译作的问世(11)韩雅各著,赵婧译:《上海卫生——中国保健之注意事项》,北京:中华书局,2021年。,为本研究提供了基础医学知识梳理。

纵观相关的医疗史研究,鲜有将西医机构的空间分布作为研究对象(12)刘桂奇以广州市的医院作为研究对象,利用志书和民国档案,采用历史文献、统计和空间分析的方法讨论了该城医院的空间布局及演化,并总结其选址布局的规律和空间形态,对本研究具有重要的参考价值。刘桂奇:《近代城市医院的空间布局及演化——以广州市为例》,《热带地理》2010年第3期。,这与研究材料及研究方法有关。本文主要以《行名录》、道契作为主要研究资料。《行名录》是开埠后编年体的商业指南,记载了洋行的中英文名称、洋行地址以及经营种类等信息,作为研究材料具有两点不可替代的优势:其一,可确定洋商或洋行的医疗相关的性质,确定一些中小医疗机构;其二,具有准确的地理信息,可利用地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)复原和分析空间分布。然而,系统的《行名录》资料最早只能追溯到1852年,此前只能依靠道契资料进行定位。道契是西人来沪租地的主要凭证,由当时的道台刊发,记载了租地时间、租地面积和地块四至等信息。道契的梳理可确定在沪医生的租地情况,用于早期的空间定位。另外,本文还利用仁济医院、公济医院等医院年报,讨论医院经营时的就医人数、就诊病例等细节问题。本文通过上述材料的爬梳,旨在勾勒开埠初期上海西医的发展概况,并利用GIS技术复原空间分布,最后讨论开埠初期近代西医在上海的空间分布以及在此基础上与城市扩展的互动关系。

一、 草创阶段的医疗机构(1844—1859)

1843年,雒魏林成为第一位抵达上海的基督教传教士,同时是英国最早来华的传教医生。1838年他与麦都思同船来华,次年2月到达广州,与伯驾(Peter Parker)等发起医学传道会(Medical Missionary Society),并负责主持澳门的诊所。1840年7月英军占领舟山群岛后,雒魏林前往舟山,至英军撤离前三天的1841年8月20日为止,总共医治了3502名中国病人,其中眼科病人最多。1843年11月初,英国驻上海领事巴富尔到职,途径舟山,他趁机随船同行,成为最早抵沪的外国人之一。1844年1月,雒魏林关闭原先在舟山的医院,抵达上海,2月即创办仁济医院,成为上海本地最重要的医院之一,存续至今(13)苏精著:《西医来华十记》,第64~83页。。1845年雒氏在麦都思的租地旁边租得一块11亩的土地,(14)蔡育天主编:《上海道契:一八四七—一九一一》(下文统一简写为《上海道契》)(第一册),上海:上海古籍出版社,2005年,第38~39页。1846年因原先租用的华人房屋过于狭小,在山东路附近新建医院,(15)E. S. Elliston 一书中记载1846年仁济医院的地址“在福州和山东路之间的英册第60号分地(On B. C. Lot No. 60, between Fokien and Shantung Rds. )”,然而雒魏林在上海租得的土地为第62号分地,第60号分地则由北华记洋行(Turner & Co. )租得。E. S. Elliston, Ninety-five Year, 33.参见《近代上海英文文献选编》第104册,第681页。蔡育天主编:《上海道契》(第一册),第38~39、77~79页。就医环境得以改善,就诊人数猛增。

随后,来沪的产业医生渐多,并开始租地。1847年道契正式签发,据道契载道光二十七年正月十八日(1847年3月4日),英人格医生租第23号第65分地(16)蔡育天主编:《上海道契》(第一册),第40~41页。,格医生即Thomas Kirk,《上海年鉴》翻译成“长脚医生”(17)1852年《上海年鉴》记为外科医生(surgeon),1856年《上海年鉴》记为医生(medical director),此后不见记载。本文所引用的《上海年鉴》、《行名录》除非专门说明,均藏于上海图书馆徐家汇藏书楼。,其租地位于北京东路以南、河南路以东,面积达20亩。在《1850年在沪名单》中记为开业医者(Medical Practitioner)(18)North China Herald, Vol.1, No.1-August 3rd, 1850, Saturday, p.1.。该租地名单为《北华捷报》为了统计税收将当时在英国领事馆租地人整理汇总而成。该表中又出现一位医生——哈尔医生(Hall, G. R.),他租得江西中路与广东路路口的第18号分地,与早前租地的长脚医生(第65号分地)分占英租界南北。更有趣的是这位西人医生,在小刀会占领上海县城的时候,与另外一个西人(Mr. Caldecott Smith)冒险进城营救道台(19)Ernest O. Hauser, Shanghai: City for Sale (Harcourt, Brace and Company, New York, 1940) 38. 65.《晚清上海史》中也有相关记载,裘昔司著,孙川华译:《晚清上海史》,上海:上海社会科学院出版社,2012年,第76页。此时任上的道台应为吴健彰,关于他的逃脱经过记载,可见上海社会科学院历史研究所编:《上海小刀会起义史料汇编》,上海:上海人民出版社,1980年,第307~308页。。

1852年《上海年鉴》首次刊印,创刊号中刊登了3条医生或机构的条目,分别是药房(Shanghae Dispensary)、长脚医生(记为外科医生)与雒魏林(记为伦敦差会传教士兼外科医生)。1853年《上海埠租地名录》同样刊登于《北华捷报》,记载了另一位医生Murray, Dr. J. I.,他后与哈尔医生合开诊所,名为Hall & Murray,即太全行(20)1854年《上海年鉴》载太全行,英文行名为Hall & Murray, 洋行性质定为外科医生(Surgeons),随后分列两位医生:Hall, G. R., Murray, J. I. 上海市档案馆编:《工部局董事会会议录》中译本将两位医生译成一位医生“霍尔·默里”,有误。《工部局董事会会议录》(第一册),上海:上海古籍出版社,2001年,第571页。。1854年《上海年鉴》记载医疗相关的共5家,细分为医院(hospital)、药房(dispensary)、外科医生(surgeon)与医疗指导(medical doctor),其中还有几位医生属英国皇家外科医师学会会员。1855年在沪医生或机构未见变化。次年,长脚医生在原来租地不变的基础上又加租了两块地,租地面积已经超过了大多数的洋行和洋商了。

1856年,除去经常提及的哈尔医生和长脚医生之外,名单上又多了一名医生——指望医生(Sibbald, F. C.)(21)1856、1858年《上海年鉴》翻译成指望医生,1860年后翻译成裕泰医生,下文使用引文所用名字。。该医生为爱丁堡皇家外科医生协会会员(Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh,《行名录》缩写记录成“ M. R. C. S. E.”),当时英格兰有制度,外科医生或药剂师大多从学徒出身,再到医院按规定学习一段时间后,通过考试才能取得开业资格(22)苏精:《西医来华十记》,第67页。。指望医生是上海第一位外侨社区医生(23)E. S. Elliston, Ninety-five Years: A Shanghai Hospital, 1844-1938, Services Rendered, p.8.见《近代上海英文文献选编》第104册,第656页。,先服务于仁济医院,《北华捷报》1859年刊登着他署名的医院年度总结(24)North China Heralds, Vol. IX, No.457, April 30th, 1859, p.3.,同年以仁济医院医生的身份在工部局法庭提供证词(25)North China Heralds, Vol. XVI, No.3470, July 8th, 1859, p.3.,至1875年又与 J. G. S. Coghill医生等共同署名撰写《1868年公济医院的医学报告》(26)The North China Daily News, Vol. XVI, No.3470, September 16th, 1875, p.3.,服务医院可能有所变动。1857年《上海年鉴》缺失,1858年《上海年鉴》中又新添有4位医生和2家药店,分别为栢医生(Bell, Thos., Goodall, C. W.)(27)《上海年鉴》记载的“栢医生”应为2位医生,一位是贝尔医生(Bell, Thos.),一位是Goodall, C. W.医生。《工部局董事会会议录》多次记载贝尔医生为工部局开具各类死亡证、身体状况等证明。并称“于 1857 年接受委托为 l9 名捕房人员在一个诊所内提供医疗服务和医药,每年薪金 800 元”,载1860 年 12 月 19 日、1860 年 12 月 26 日、1861 年 1 月 9 日、1862 年 4 月 2 日会议,《工部局董事会会议录》(第一册),第606、608、634~635页。、补医生(Burton, G.W.,又译甫医生)、合信先生仁济医院(Hobson, Benj.), 摩医生药房(Mottley, Geo.)和润馨药房(Muford, J. D.)。

医疗事业自开埠以来发展迅速,不仅人数增长,且门类越来越细。外科医生和全科医生数量保持增长的同时,独立的药房或者药剂师相继出现。医疗行业因与西人的生命安全密切联系而得以发展。这批大班先生们在上海的饮食十分奢华,并且认为中国的蔬菜是不合卫生的,经常导致腹泻、痢疾、肝病等病症(28)Shanghai: City for Sale, p.19.。当时韩雅各(James Henderson)认为在诸多病源中,饮食不规律是影响最大的(29)韩雅各著,赵婧译:《上海卫生——中国保健之注意事项》,第8页。。因而,作为关乎生存和健康的医生一职遂较早地进入到上海这片土地。

然而,初期上海的西医发展并非一帆风顺,开埠伊始即在沪经营的医生在1858年的《行名录》中大多缺失:最早抵沪的雒魏林因家庭原因回国(30)苏精著:《西医来华十记》,第107页。;1845年即已抵沪租地的长脚医生于1859年在都柏林去世(31)North China Herald, Vol. X, No.491, December 24th, 1859.,推测其1858年离沪;1847年开始租地的哈尔医生以及1856年才开张的Mottley, G.,在1858年都不见记载了。除去个别医生的个人或家庭原因离沪,整个医疗体系发展受挫应与当时的动荡政局不无关联。1853年太平天国攻下南京,其势力在江南地区进一步扩大,而小刀会起义也在上海到达顶点,占县城、杀县令这些动荡对原本就面临着陌生环境的洋人来说,无疑更添担忧。虽有租界的保护伞,但洋人对这不稳定的局势还是惶恐和担心。以仁济医院为例,1849年为了吸引无暇出城的商人和行动不便的病人,于城隍庙后面设立的城内诊所,在1853年小刀会占领县城后不得不关闭,直到1860年韩雅各接掌仁济时才恢复。(32)苏精:《西医来华十记》,第103页。该院的大事记同样记载着“1849年太平天国混乱,1864年太平天国结束”(33)原文为contemporary history(当代史),分英国(Great Britain)、医院(Hospital)和中国(China)三列,记载各年大事。E. S. Elliston, Ninety-five Years: A Shanghai Hospital, 1844-1938, 4.参见《近代上海英文文献选编》第104册,第652页。。混乱的时局下,洋行歇业、洋商撤离,西医也因个人健康、家庭因素以及教会人事管理方面等诸多原因离开上海而停止营业,这均造成了19世纪50年代末西医的短暂衰败。

二、 日臻完备的医疗业(1860—1879)

开埠之初就有西医入驻沪上,个别医生如哈尔医生,拥有大量租地。经过十多年的发展,在沪经营医疗行业的洋行不仅数量增多,且呈现出更为细化的分类和多样性的态势,分布特征也十分鲜明。整理19世纪六七十年代的《行名录》中与医疗业相关的洋行信息可知,19世纪60年代的上海医疗机构逐年递增,到19世纪60年代末已达16家。这些洋行不仅有药店(dispensary、pharmacy)、医院(Hospital)的区分,而且更是细化到外科医生(surgeon)、医疗指导(medical doctor)、开业医者(medical practitioners)、牙医(dentist)、药剂师(apothecary、chemists and druggists)等各个门类,已与现在的西医科目设置大致相同。

对比19世纪六七十年代的医疗机构数量,1872年有所发展,70年代基本上保持在20余家,其中1874年最多,有24家。然而,这十年虽然数量上有所增加,但是种类和十年前相仿,不过《行名录》记载一些医生被官方机构聘为顾问等,例如1872年和1874年《行名录》载栢医生(Coghill and Henderson(34)栢医生为Coghill, J. G. S.和James Henderson两位医生。)为工部局外科医生和健康官员(municipal surgeon and health officer),哲医生(Jamieson, Alexander, M. A., M. D.,常译为“詹美森”)为海关外科医生顾问(consulting surgeon to the customs),锡张医生(James Johnston,常译为“庄斯敦”)为大英领事馆司法部医务官(medical officer, judicial department, H. B. M. Consulate)。这些医生或专职或兼职地为机构服务,表明当时驻沪机构设置越来越合理,医疗咨询成为常态化,毕竟开埠最初连领事官都是商人兼职,更不要说还有专门负责医疗咨询评估的医生了。

作品《繁忙的渔港》采用线描装饰性手法,描绘广西北海涠洲岛的渔民正在整理渔具的繁忙景象,特意加入一些装饰飘带、云彩等元素,丰富其装饰效果和忙碌氛围,画面富有音乐感,仿佛在歌颂劳动人民的勤劳质朴。

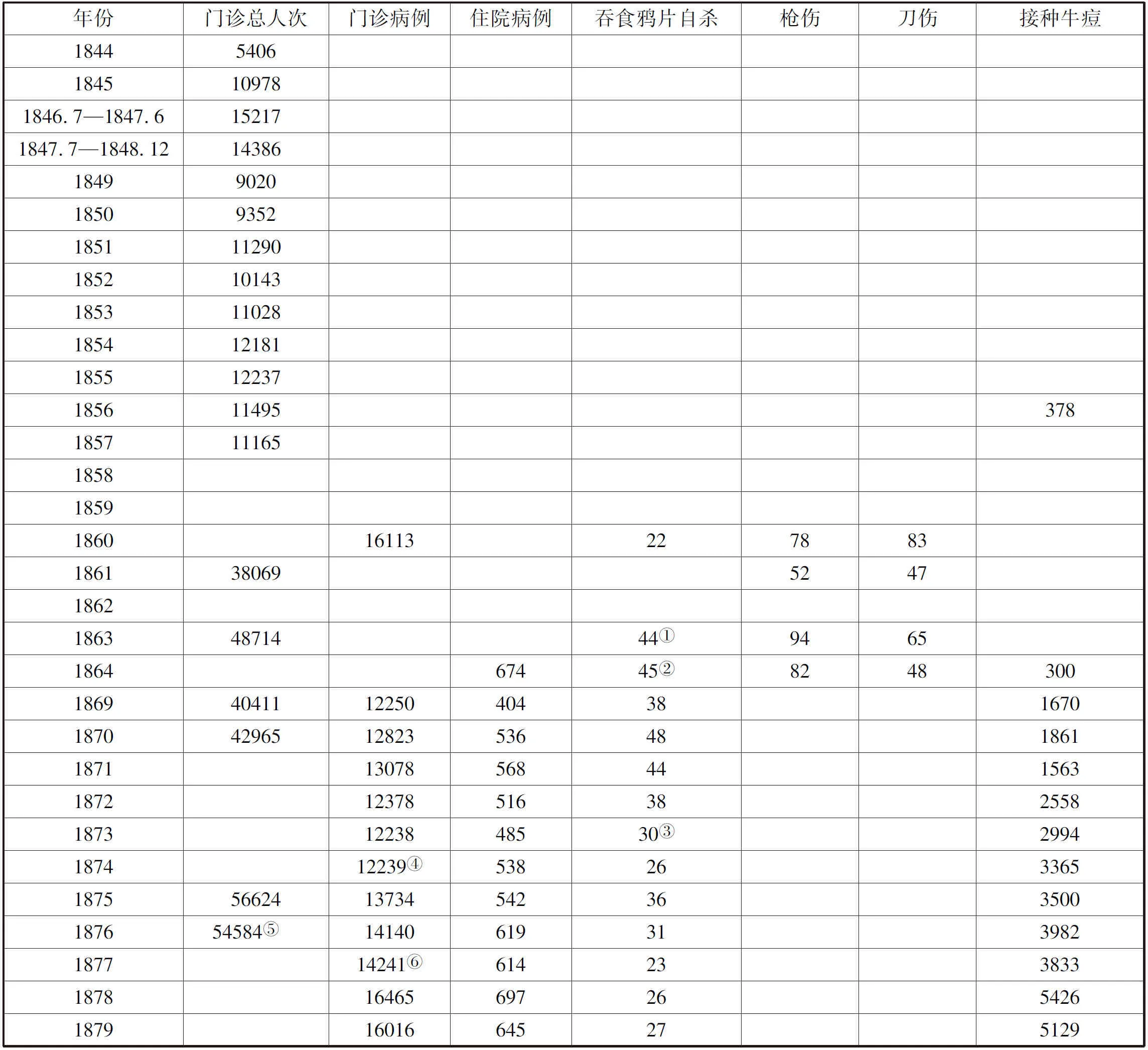

下文以仁济医院为例。该院存有建院以来的就诊人数和年度报告,将相关数据整理成表1,(35)表中1844—1845年数据转引自:袁媛、严世芸:《雒魏林和他创办的上海仁济医院》,《医学与哲学(A)》2016年第9期;表中1846—1857年数据转引自苏精:《西医来华十记》,文中数据列为“病人数”,《西医来华十记》,第103页。1858—1879年数据来源于:E. S. Elliston, Ninety-five Years, “Services Rendered,” p.34. 参见《近代上海英文文献选编》第104册,第682页。其中1860—1864年枪伤、刀伤数据来源于James Henderson, The Eighteenth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, From January 1st 1864 to Dec. 31st 1864 (Shanghai, 1865) 1. 参见《近代上海英文文献选编》第105册,第31页。可大致了解其接诊人数和服务对象。

表1 仁济医院接诊人数及病例统计表

由表1可知,在这三十余年中,1846年因位于山东路的新院落成,就诊环境比原先改善,就诊人数特别多,1847年7月至1848年是由于计算时间长达一年半,人数亦多。(36)苏精著:《西医来华十记》,第103页。而后的1860年门诊病例16,113人次达到一个小高峰,James Henderson医生在1863年的《仁济医院报告》中提到,“在最初的十年间,门诊人数在10,000到15,000之间,最近的几年逐渐增加,去年的门诊人数接近50,000,其中最大的人流量在6月”。

时至19世纪70年代,除门诊病例的增加外,更显著的是住院病人数量大幅增长。1873年8月,该院因原来五楼五底病房不够使用,需要扩充,暂时移到西马路。(37)《仁济医馆移居改造》,《申报》1873年8月1日,第2版。次年4月,医院花费五千二百两白银新建住院病房,分设男女,(38)《仁济医馆落成会议缘由》,《申报》1874年4月18日,第2版。病床数从26张增至60张(39)James Henderson, The Twenty-eighth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, for the year 1874 (Shanghai, 1875) 5. 参见《近代上海英文文献选编》第105册,第77页。。1876年住院病例已达600例以上。

仁济医院不仅有就诊人数,还有疾病的统计数字,年报中单列了吞食鸦片自杀的人数,并详细介绍个案情况等。同样,《申报》关于仁济医院接诊病例中吞食鸦片的报道最多。据统计,1872至1874年三年之间,《申报》共有9份报道涉及送诊到仁济医院,其中吞食鸦片5例(全部死亡),被马踩伤的事故2例、刀伤2例。吞食鸦片可能社会影响较大,故而被多次报道和单独记载。

然而,检索仁济医院的统计和报告,就内科而言,霍乱、疟疾为主要病例。1863年间霍乱十分严重,仅7月14日的24小时内死亡人数就达1500人。另一方面,外科手术是最让华人惊叹的。1860—1864年间,由于太平天国战乱,大量伤员被送至医院,枪伤、刀伤数量激增,这五年总共从人体取出215颗子弹。另外,治疗骨折患者87例,其中腿脚骨折39例,手臂骨折48例。(40)James Henderson, The Eighteenth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, From January 1st 1864 to Dec. 31st 1864 (Shanghai, 1865) 1.12.参见《近代上海英文文献选编》第105册,第31页。这五年间,眼疾治疗以白内障手术最为常见,总共有63位病人接受了白内障手术,其中39位成功。(41)James Henderson, The Eighteenth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, p.32. 参见《近代上海英文文献选编》第105册,第64页。至19世纪70年代,仁济医院接诊的病例似乎没有太大变化。

再来看定位与仁济医院不同的公济医院。该院建院时主旨即为服务外侨(42)罗振宇:《私营到公用:工部局对上海公济医院的管理》,《史林》2015年第4期。。整理该院各年就诊人数,制成表2(43)Report of the Shanghai General Hospital, 31st December, 1868 (Shanghai, 1869); Report of the Shanghai General Hospital, 31st December, 1876 (Shanghai, 1877); Report of the Shanghai General Hospital, 31st December, 1877 (Shanghai, 1878); Report of the Shanghai General Hospital, 31st December, 1878 (Shanghai, 1879), 参见《近代上海英文文献选编》第104册,第4~57页。。由表可知,公济医院的就诊人数没有明显趋势可循,只是1867年高达16.4%的死亡率以及1877年15%的死亡率较为突出,公济医院的报告中提到1877年的高死亡率也与当年流行的霍乱有关。1877年1月,公济医院搬迁新址,新院增设了女性病房、阅读室和手术室等。

表2 公济医院就诊人数与病例统计表

公济医院报告中所载最常见的病例为:痢疾、梅毒、大脑与神经系统疾病、风湿、呼吸疾病、高烧、伤寒、天花、肝病、心脏病、皮肤病、眼疾、骨折和刀伤。对比仁济医院病例,公济医院并没有吞食鸦片自杀和帮助戒鸦片的病例,这应当与两家医院的服务人群有关。公济医院旨在服务外侨,仁济医院则面对的主要是华人。两家医院就诊人数与此也有关系,19世纪六七十年代,进入上海的外侨人数较为稳定,公济医院就诊人数没有大幅波动。

纵观19世纪六七十年代仁济医院的就诊人数和接诊病例,其上升趋势明显,这与受众的增加不无关系。仁济医院十年的报告就清晰地呈现了这一变化,1864年的报告中指出,“在过去的18年里,这家医院一直对病人和受苦者开放”(44)James Henderson, The Eighteenth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, From January 1st 1864 to Dec. 31st 1864 (Shanghai, 1865) 2.参见《近代上海英文文献选编》第105册,第32页。,而1874年的报告中则说,“过去一年患者就诊情况良好,通常大多数就诊人属于中下阶层,但是过去一年许多受过教育的阶层也来此就诊。前来医院咨询病症的人群阶层确实逐年有明显的提升。”(45)James Henderson, The Twenty-eighth Annual Report of the Chinese Hospital at Shanghai, for the year 1874 (Shanghai, 1875) 6. 参见《近代上海英文文献选编》第105册,第78页。就外科手术尤其是眼科手术而言,是对华人生活影响最为密切也是最能为大众所接受的,正如伯驾在广州开办眼科医院时就认为这是接近中国民众的一个有效途径。(46)吴义雄:《医务传道方法与“中国医务传道会”的早期活动》,《中山大学学报论丛》2000年第3期。医学传教士因此骄傲地认为,“当西方大炮不能举起中国的一块横木时,一把手术刀却打开了中国的大门”。(47)高晞:《传教和行医:不同道不相为谋》,《自然辩证法通讯》1996年第4期。

三、 西医机构分布与城市空间扩展

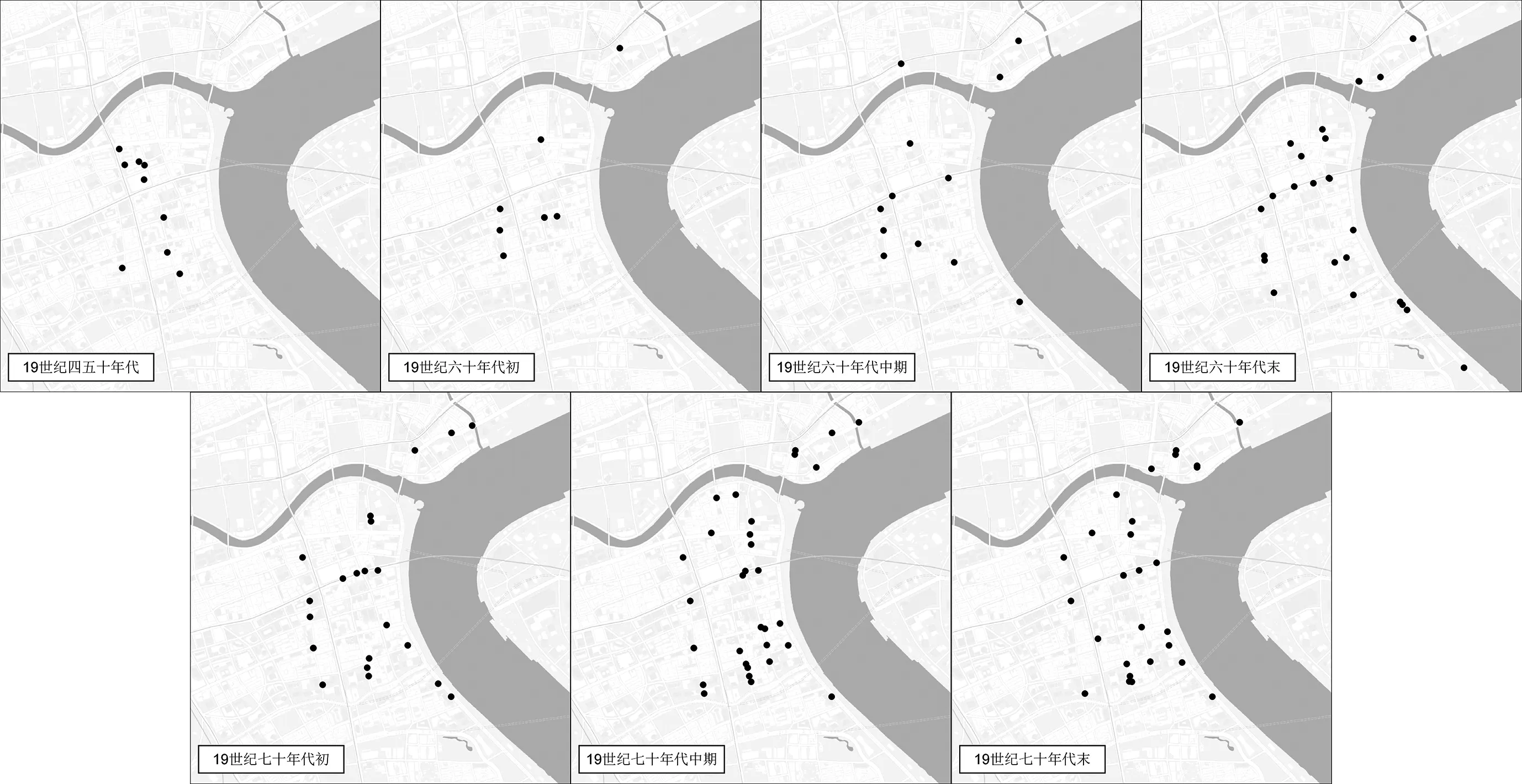

用GIS技术提取相关地理信息,并与上海的城市区域进行比较,可以清楚看到近代上海西医机构的分布特征与城市空间发展的关系,如图1所示。

(一) 19世纪四五十年代

图1 19世纪四五十年代—七十年代上海西医机构分布示意图

《工部局董事局会议录》收录自1854年成立以后的董事会会议记录,结合已完成的空间定位工作可细致复原当时城市建设情况。当时在沪的医生不仅承担治病救人的职责,还影响着城市规划与建设,其中最著名的就是麦都思和麦家圈的形成和发展。在1846年明确将今河南路作为英租界西界之后,不乏越界租地者。其中最先跨越界线的为麦都思和雒魏林,前后将今山东路附近的第61与第62分地租用下来(48)“此六十分租地系英国伦敦京都传教会托择英人麦都思租定代为经理。三十年六月十五日由英人洛颉将所原租第六十二分地基剩余五亩五分全数转与伦敦京都传教会,托择之该英人麦都思代为租用。”“三十年六月十五日由该英人洛颉将所租第六十二分地基内余剩5亩5分全数转与伦敦京都传教会讬择之英人麦都思代为租用。”蔡育天主编:《上海道契》(第一册),第35~37、38~39页。,共同推进仁济医院的设立。在大多医疗业都集聚在英租界河南中路以东的形势下,传教士将医院开设在山东路一带,这自然因为大家服务的对象不同。仁济医院创办之初关于选址的讨论是“由于大部分外侨都在黄浦江边或附近租地,所以选址(山东路)过于内陆尚存疑问,然而医院最初的设想即是主要服务于洋行的华人员工以及在港的船员。(49)E. S. Elliston, Ninety-five Years, p.6.参见《近代上海英文文献选编》第104册,第654页。”可见,一般医生开设机构为西人社区服务,仁济医院则主要为华人谋福,不管其设立的目的是传教与否。仁济医院选择避开租界租地,可能有经济方面的考量,因为“西人租用的土地按照土地距离黄浦江的远近,确定土地估价的一定比率”(50)1854年8月21日,《工部局董事会会议录》(第一册),第571页。,但为争取最多的华人就医是其主要目的,最终促进了山东路附近的发展和道路的修缮。(51)1856年4月12日会议讨论“从麦家圈房屋至棋盘街西面的洋泾浜地区需要有一条正式的道路”。《工部局董事会会议录》(第一册),第585页。故而,可以说在英租界空间的扩展中其实西医机构起了举足轻重的作用,麦家圈的形成和发展就是最佳例证。

无独有偶,宁波路的扩宽与延伸也与西医密切相关。1856年5月,工部局试图延伸宁波路,但是“董事会查明这条道路西面的土地是不能购买的,因此整条道路只得由柯克医生提供(即长脚医生)”(52)1856年5月7日,《工部局董事会会议录》将Kirk T.医生全部音译成“柯克医生”,《工部局董事会会议录》(第一册),第585~586页。。据《上海道契》记载,该医生拥有靠近宁波路第23号道契第 65分地等多块土地。(53)蔡育天主编:《上海道契》(第一册),第40~41、61~62页。不仅如此,长脚医生长期承办工部局巡捕房护理和药物,为巡捕房的医官,与工部局有良好的合作关系。(54)1855年4月25日会议聘柯克医生为巡捕房医官,1856年5月5日付柯克医生去年负责巡捕房人员护理的酬金。《工部局董事会会议录》(第一册),第581、585页。在延伸宁波路时,他既提供修筑道路的土地又提供资金,工部局自然乐享其成,宁波路的西拓也符合英租界向西发展的态势(55)详细修路过程参见罗婧:《谁是宁波路上的“长脚医生”》,《文汇报》2020年10月9日,第 5~6版。。

(二) 19世纪60年代

至19世纪60年代,西式医疗机构散布在英租界、法租界、美租界的整个租界地区。概为与方便居民就诊,而其中英租界最多,分布也十分规律。结合图1可知,当时医疗机构最先分布在位于英租界中心区域的汉口路、四川路。之后随着英租界区域的发展,医疗业洋行扩散到北京路、南京路、福州路、广东路、山东路等处。这种分散布局之中有十分明显的集聚效应,基本上都在英租界当时最主要的横向干道上,而纵向干道仅有四川路与山东路两条马路。四川路是当时除去外滩发展最早的纵向马路,而山东路的发展则与当时的麦家圈与仁济医院有关。但从街区角度来看,西医和其设立的机构基本上是平均分布在各个街区的,这与行业的服务性质密切相关。

再看法租界当时医疗机构的分布。1863年开设的海事医院(Marine Hospital,中文名为笔者翻译)位于领事馆路(Rue du consulat),1865年的威贞同(Pharmacie de L’Union,1872年改名回春堂)在法租界外滩,1868年的法兰西医院(Hospital Francis)在孟斗班路(Rue Montauban,今四川南路)、大法国孖时医生(Massais, E.)和法国药店(Pharmacie Francaise,中文名为笔者翻译)则在法租界外滩(French Bund,今中山东二路),其空间分布主要在法租界的东区,以法租界外滩最多。

相形之下,美租界虹口一带当时医疗机构分布较少,最早出现在《行名录》的是1860年——老德记,类别记为药房(dispensary)。1864年增加了文医生(Brooe, H. W.,即文恒理)和其生房药(Hongque Dispensary),这几家医疗机构仅注明虹口。直到1868年才具体将主营牙医的森泰医生(Eastlack,Wm. C.)标注出地址在黄浦路3号,次年又增记玛高温(Dr. Daniel Jerome Macgowan)为虹口路43号。

经过上述梳理,可知19世纪60年代上海的西式医疗机构分散在三个租界的同时,又在当时最为繁华的英租界为最多。这自然与医疗机构的生存态势相关。医疗机构一方面必须在尽可能方便病人就医的地方设置,同时还需要有一定数量的就诊量以保证其业务的继续开展。

检索1861年《工部局董事局会议录》,发现伯顿医生就道路建设同样提出相当多的意见。1861年3月23日,“伯顿医师就宽克路计划向西延伸询问董事会准备提供多少金额资助一事”,然而得到的回应是“董事会指令总办告诉他处理这些事项系受惯例支配,董事会认为不能任意违反这种惯例”。同年4月21日,总办向董事会陈述了伯顿医师提出的一个建议:

该建议的要点是,如果董事会批准上届董事会与道台商定的安排,答应支付因填没那里的沟渠使之成为道路的一部分而支出的一半,那么伯顿医师将为延长公馆马路提供除《土地章程》要求之外的必要土地。指令总办通知伯顿医师,说明《土地章程》没有授予董事会权力为开拓道路而支付任何公众钱财,并敦请伯顿医师查阅有关的条款。另外关于开拓这条已提出来的道路,还要就霍格先生的义务与他进行协商。

随后5 月8 日,伯顿医生提出申请,要求批准建造一条“拟从苏州河至五圣殿开辟一条新的马路”,此次建议得到董事会的赞同,并命令道路巡管对此事采取必要措施。同月22日,伯顿医生再此提出修筑道路的意见:

伯顿医师请求董事会在已拟定从华人谷场向西至苏州河开辟一条新的马路中采取主动行动,他的这一请求没有被接受。命令总办通知伯顿医师,董事会已作好准备,只要伯顿医师安排好从华人手中购得土地并准备付还这条道路的费用,那么这条道路将在董事会的监督下进行建造。(56)《工部局董事会会议录》(第一册),第615~617页。

以上记录可以看出,伯顿医生首先提出了向西延伸宽克路(今宁波路)的道路建设要求,但被董事会驳回;第二次伯顿医生又建议董事会支付延长领事馆路(今北京东路)所需一半的费用,那么他可以提供必要的土地,董事会依旧不接受该建议。第三次伯顿转而要求开辟一条从苏州河到五圣殿的新的道路,董事会给予了赞同;第四次医生又请求从华人谷场向西至苏州河开辟一条新马路,董事会虽然没有接受,但也表示如果医生安排土地和修路的费用的话,可以在监督建造上给予一定支持。

伯顿医生同样是一位传教医生,不同的是服务于美南浸信会(57)何小莲:《西医东传:晚清医疗制度变革的人文意义》,《史林》2002年第4期。。伯顿医生最早见于1860年的《行名录》,由于《行名录》的编纂直至1863年才记录具体地址,当年记载该医生诊所坐落在北京路,1869年搬迁至圆明园路,到1878年都是该地址。对照1855年《上海外国租界地图:洋泾浜以北》(58)孙逊、钟翀主编:《上海城市地图集成(1504—1949年)》(上卷),上海:上海书画出版社,2017年,第35页。可知,伯顿医生第一次要延伸的宁波路,当时只修筑到沙逊洋行租地附近(今江西中路和河南中路之间),今河南中路以西的路段尚未开通。同样,当时北京东路路段止于今河南中路。而伯顿医生当时主张修筑五圣殿至苏州路即今河南中路宁波路以北路段地图上也未标注。最后一条,华人谷场定位不甚明确,但是要以西沟通苏州河的话,应当是与延长的北京中路路段差不多平行的道路。由此,我们可以看到一个沟通苏州河,连接英租界原本道路的规划。很明显,伯顿医生提出这样的要求是希望改善诊所的交通条件,其中两次提到修筑到苏州路或苏州河的道路,可见他沟通苏州河以北的虹口的欲望尤其强烈,这一点在后十年虹口地区医疗机构的分布状态中可窥得一二。

上文已述伯顿医生对城市建设给予直接建议,一些医生则接受工部局的咨询。1862年12月工部局就关于石路西端排水系统的不完备状况,咨询了裕泰医生(Dr. Sibbald),医生“建议在新的道路现场采用挖掘路边阴沟”,董事会表示批准该计划。(59)1862年12月31日,《工部局董事会会议录》(第一册),第666页。1863年讨论租界内的卫生问题时,工部局依旧与裕泰医生联系,并最后决定听取医生的建议填平卖牛场所上的死水沟。(60)1863年8月13日,《工部局董事会会议录》(第一册),第688页。可见,医生对于工部局的建言可以说在当时是较为普遍的现象。

(三) 19世纪70年代

19世纪70年代的西式医疗机构分布态势较60年代而言,在公共租界地区有了较大发展,而法租界的医疗结构不增反减,到70年代末只有回春堂、尉达乐和上海公病院三家了。与此同时,原英租界的医疗机构比前一阶段更为密集,尤其向洋泾浜一带发展的趋势明显。虹口地区医疗机构的分布则主要往大名路以东扩散,这与1862年虹口与英租界合并成为公共租界有一定关联。公共租界的合并不仅给虹口带来了英租界先进的管理制度和理念,合并后虹口的道路、照明以及原本被诟病的治安问题都得到改善。这使虹口地区的投资和生活环境改善,虽不及公共租界中区,但仍有更多的英商开始选择虹口建厂,尤其是大名路一带。主要原因在于,一来这里毗邻原英租界发达地区,仅苏州河一河之隔,跨河桥梁修建(61)苏州河桥梁建筑公司在1864年出现,主要涉及工部局商讨新桥梁建筑费用问题,后又在说服工部局收购威尔斯桥的报告中提出,“对上海及虹口租界税收的影响将大大地低于工部局贷款购买大桥。” 1864年1月6日、1864年1月27日,《工部局董事会会议录》(第二册),第463、466页。,交通较之前便利;二来虹口地区开发较英租界晚,租金相对低廉,成为占地面积较大的工厂、宾馆的最佳区位(62)张晓虹、罗婧:《开埠早期上海虹口地区城市化进程研究——兼论英美租界合并的土地经济动力》, 《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。。工厂带来了大量的劳动人口,又促使医疗机构的发展,即有大量的目标人群。

到19世纪70年代,《工部局董事局会议录》中关于医生的记载除种牛痘(63)1870年2月11日、1870年3月3日,《工部局董事会会议录》(第四册),第686~687、694页、、修建医院之外,最主要是关注市政尤其与公共卫生相关的事务。亨德森医生(James Henderson)作为工部局的卫生官尤为关注整个租界的卫生和安全问题(64)仁济医院1864—1874年报告均由亨德森医生撰写。1870年5月7日,亨德森医生给工部局的信中要求增加薪水。1870年5月16日工部局委任亨德森医生担任卫生官一职。《工部局董事会会议录》(第四册),第704、705页。,认为“董事会应向史密斯先生提出警告,他正在开挖的那些池塘到炎热季节很可能对公共租界地区的卫生造成危害”,不仅是侨民存在这一问题,他还提醒董事会“甚至华人居民住宅附近的随潮涨落的小河也成为严重的祸害”(65)1872年2月26日,《工部局董事会会议录》(第五册),第537页。。除了对于河浜受到生活污染这类公共卫生问题外,亨德森医生还主张要经常冲洗租界内的马路和里弄,要求每天打扫(66)1873年8月4日,《工部局董事会会议录》(第五册),第650、651页。。 亨德森医生还认为私人厕所危害周围人们的健康,呼吁厕所的主人要保持彻底干净(67)1873年8月4日,《工部局董事会会议录》(第五册),第650、651页。。当然不仅卫生官可以对城市卫生发表意见,一般医生也可直接向当局反映。加尔医生去信给法租界公董局,“主张拆除目前分隔泥城派和洋泾浜的水闸,理由是:目前各屠宰场扔出来的垃圾所散发的臭气影响了公众的健康”(68)1878年3月4日,《工部局董事会会议录》(第七册),第633页。。可见,医生以自己的专业知识对可能危及租界卫生和安全的问题都提供尽可能多的建议,而大多数情况下工部局也相信他们的判断且尽可能地采纳。

四、 结 论

虽然在开埠初期在沪医生中最引人注目的莫过于雒魏林,除其医学传教士的身份特殊外,他还购置土地捐建仁济医院。但事实上,还有许多医生在行医之外,还大量囤积土地,从事土地投机,以赚得暴利。如上文所述,长脚医生在1855年的租地表中登记的租地面积已超过了当时大多数的洋行和洋商了,位列英租界租地人第5位。哈尔医生投资的重点则放在虹口一地,在《1855年美国领事馆租地表》中有14块租地,其中单独租地9块,(69)North China Herald, Vol. VI, No. 279 (December 1st, 1855).成为当时在虹口租地最多的个人。正是这一个人原因,使得租有大量土地的医生们在担负治病救人的本职责任之外,也关注上海租界的城市发展。

而之前近代上海研究中,对医生在城市建设中承担的角色少有关注。但从本文的研究来看,从19世纪四五十年代麦家圈等的初步建设,至19世纪60年代才有实业性的洋商与洋行分布到河南中路以西之地,西医在上海租界早期扩张中发挥着重要的作用。如伯顿医生在虹口合并之初就主张修建沟通苏州河的道路,这对上海城市建成区快速向苏州河对岸扩张有着重要意义。正如William Cronon在芝加哥的研究中所认为的,城市和乡村从最初的独立到最终改变彼此(70)William Cronon, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West (W. W. Norton & Company, 1992) 8.。更重要的是,西医作为上海租界侨民的一分子,他们因为也参与到在上海城市发展中发挥重要作用的土地投机活动中,对上海城市经济发展十分关注,因此不仅以为民众提供医疗服务而成为城市社会空间的生产者,而且采用更为主动的方式参与城市物理空间扩张过程,这就使得城市建设不再仅仅是租界政府的事务,而是全体侨民或者说是全体租地人共同承担的责任。这恰如一位研究者在孟买的研究中所主张的,“殖民地城市通常是统治者和当地精英共同的事业”(71)[英] 彼得·克拉克主编,陈恒、屈伯文等译,《牛津世界城市史研究》,上海:上海三联出版社,2019年,第461页。。