新发现的唐代益州八大菩萨经幢及其与吐蕃造像的比较研究*

董华锋 朱寒冰 卢素文

(1.四川大学考古文博学院;2.成都博物馆;3.四川大学博物馆)

近30年来,随着考古工作的推进,我国西藏、四川、青海、甘肃等地陆续发现了一批吐蕃时期的佛教造像。大日如来八大菩萨是这批造像中十分流行的一种题材。针对这类题材造像的组合、样式、渊源等问题,中外学术界已取得了不少重要的研究成果。但长期以来,囿于资料所限,吐蕃八大菩萨的图像特征,特别是标示菩萨身份的手中持物与经典的对应关系,一直没有得到很好的解释。曾有学者广泛搜罗吐蕃时期汉藏佛典中有关八大菩萨的记载,并将八大菩萨的持物与不空译《八大菩萨曼荼罗经》等经典相比照,但这些记载均无法与造像实物完全吻合。加之,在我国留存至今且时代接近吐蕃的《八大菩萨曼荼罗经》造像实物历来少见,因而,该经究竟对造像形成了怎样的影响本就很难弄清楚。幸运的是,近来我们在成都即唐代的益州地区有了新的发现,可作为推进这一问题研究的一个突破口。本文拟在前人研究的基础上,以收藏于成都博物馆的一件八大菩萨经幢为切入点,通过比较分析吐蕃与益州的八大菩萨像,努力解决上述问题,并探究其背后反映的唐蕃佛教交流等相关问题。

一、新发现的唐代益州八大菩萨经幢

成都博物馆收藏的这件八棱柱状经幢(图一),目前尚未见任何公开的报道。据介绍,该经幢20世纪80年代末出土于今成都市一环路西北方的一处基建工地。砂岩质,高49厘米,顶、底直径均为34.5厘米。经幢八面各开一纵长方形龛,内各浮雕一身立菩萨;顶部和底部打磨平整,没有雕刻造像。

图一 成都博物馆藏八大菩萨经幢

从现有考古资料看,经幢一般为八棱柱形,由幢座、幢身、幢顶3部分组成;各部分之间的连接以榫卯结构为主,但也出现过直接垒叠的做法,如江苏无锡惠山寺乾符二年(876年)和熙宁三年(1070年)经幢。采用直接垒叠做法的经幢,其各组成部分的顶部和底部均较为平整,不见榫头和卯孔。根据这一情况可知,成都博物馆收藏的这件经幢原应为某一经幢幢身上的一段。

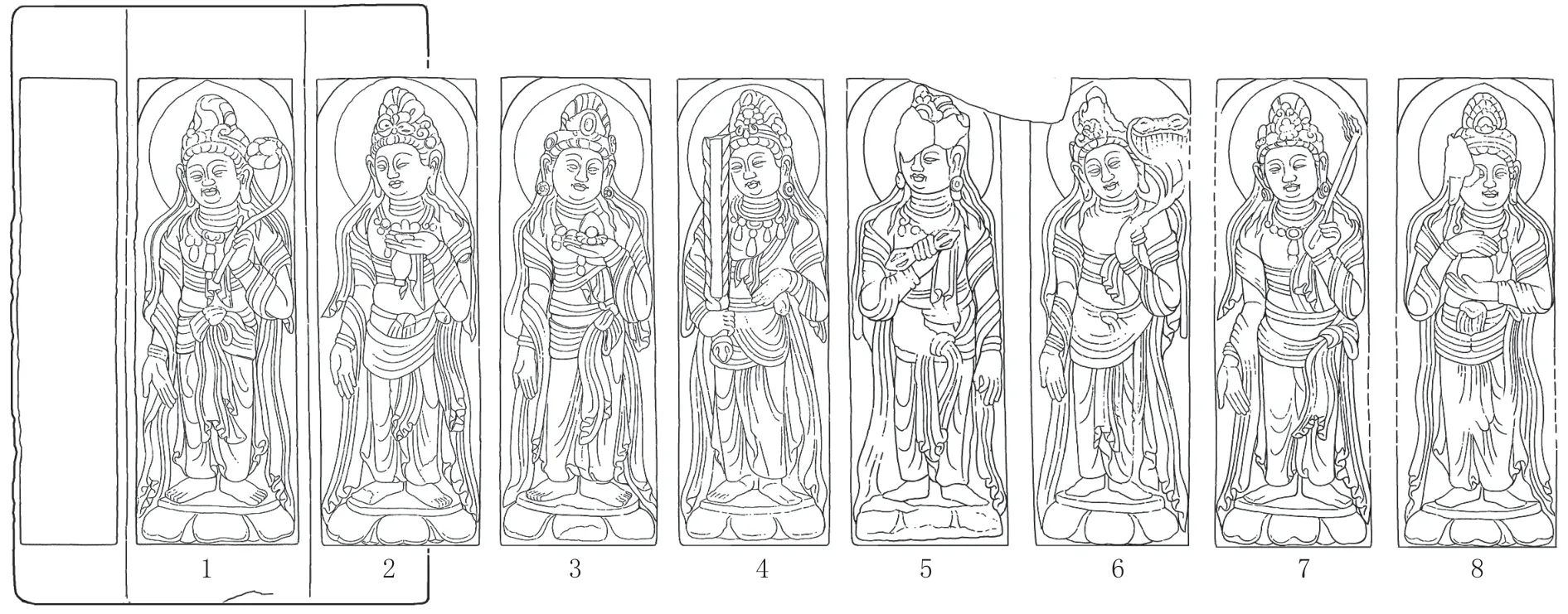

该经幢八面所刻菩萨大多保存较完好,头部扭向一侧,戴高冠,缯带下垂及肘,面部圆润,二目微闭,鼻直口方,双耳硕大(部分菩萨有圆形耳铛),发辫垂肩,颈部有三道蚕纹,戴项圈,上有多条垂饰,头后雕尖桃形素面头光;上身赤裸,络腋由左肩至右腰处斜披后绕于腹前,另有一条披帛自双肩垂下,在双腿前横过一道后绕臂垂于体侧;下着长裙,裙腰外翻;一腿微曲,另一腿直立,跣足立于单层覆莲台上。八身菩萨的持物及手印各不相同,从持莲花的菩萨开始,向左依次编为1~8号(图二):

图二 成都博物馆藏八大菩萨经幢展开图(绘图:寇小石)

1号 左手持长茎莲花于胸前,掌心向外;右手施与愿印,五指向下,掌心向外,垂于体侧。其持物及手印与“圣观自在,赤色身,左手持莲华,右手施愿”的记载一致。可知这是一身观音菩萨。

2号 左手持净瓶举于胸前,掌心向上;右手五指向下,掌心向外,垂于体侧。这身菩萨的持物完全符合“慈氏菩萨,金色身,左手执军持”的记载,为弥勒菩萨。

3号 左手捧宝珠于胸前,掌心向上;右手五指向下,掌心向外,作下伸状。这一形象符合经文记载的“虚空藏菩萨,左手持宝安于心上,右手施愿,流出无量宝”。

4号 左手置于腹前,拇指微曲,余四指下伸,掌心朝外;右手持剑抬于腰侧,两侧剑刃饰火焰纹。这身菩萨应为“普贤菩萨,戴五佛冠,金色身,右手持剑,左手施愿”。

5号 左手置于左胯侧,拇指捻食指,掌心朝内;右手持金刚杵举于胸前,掌心朝外。其身份显然是“金刚手菩萨,右手执金刚杵,左手安于胯”。

6号 左手持长茎莲花于胸前,莲花上雕一金刚杵,右手施与愿印,五指向下,掌心向外,垂于体侧。该形象与“曼殊室利童真菩萨,五髻童子形,左手执青莲花,花中有五股金刚杵,右手作施愿”的记载完全一致,可见其为文殊菩萨。

7号 左手持一杆状物于胸前,杆之上端雕布帛状物,结合相关图像可知其为幢幡;右手施与愿印,五指向下,掌心向外,垂于体侧。此造像的持物及手印完全符合“除盖障菩萨,金色身,左手持如意幢,右手施愿”。

8号 左手捧钵于腹前,右手掌心向下,覆于钵上。其身份无疑是“地藏菩萨,头冠璎珞,面貌熙怡寂静,愍念一切有情,左手安脐下拓钵,右手覆掌向下,大指捻头指作安慰一切有情想”。

上述对照表明,成都博物馆藏八大菩萨经幢上各菩萨的持物及手印与不空译《八大菩萨曼荼罗经》的记载高度吻合,且八身菩萨在经幢上的排列顺序亦与佛经中的供养观行顺序完全一致。因而,可以确定,该经幢上所刻的八身菩萨是严格依照不空译《八大菩萨曼荼罗经》雕造而成的。

该经幢没有纪年。经幢上的八身菩萨像头部偏大,脸部浑圆多肉,下巴略短,与乐山夹江千佛岩第125龛主尊右侧菩萨相似,是川渝地区晚唐菩萨像的基本特征;菩萨的披帛紧贴身体,双臂细长,这些特征与蒲江飞仙阁晚唐第38龛类似。因此,成都博物馆八大菩萨经幢的年代大致可推断在晚唐时期,即9世纪末。从现有的资料看,该经幢是古益州地区发现的首例八大菩萨像,也是我国现存年代最早的《八大菩萨曼荼罗经》造像实物资料。

成都博物馆八大菩萨经幢的发现表明,唐代益州地区无疑曾流行过依照《八大菩萨曼荼罗经》雕刻的八大菩萨像。从佛教史的角度看,唐代益州地区的《八大菩萨曼荼罗经》应当源自长安地区。大约在8世纪中叶,唐密祖师不空在长安译出《八大菩萨曼荼罗经》。大历元年(766年),惠果受具足戒后依止不空受密法。大致在8世纪末,益州僧人惟尚(一作“惟上”)前往长安青龙寺依从惠果学习金胎两部大法,学成后回到益州弘法。包括《八大菩萨曼荼罗经》在内的密典应该就是在这种情境下传入益州地区的。

然而,作为唐密中心的长安地区,目前尚未发现可与《八大菩萨曼荼罗经》完全对照的造像实物。不过,通过日本保存下来的一些资料,我们还可大致窥见长安造像的情形。《八大菩萨曼荼罗经》译出后,同时由入唐求法的僧人带回了日本。日本佛教真言宗创始人空海曾亲从惠果学习密法,并与惟尚并列同受金胎两部大法的11位弟子之中。在空海的《御将来目录》中就载有《八大菩萨曼荼罗经》。此外,空海从唐朝带回日本的诸多图像中,有一种名为“八大菩萨位样”。可见,与八大菩萨经典一同传入日本的应该还有唐样式的八大菩萨图像。翻检日本流传下来的各类图像,《四家钞图像》中载有不空本的加注尊胜法曼茶罗,再参阅《曼茶罗集》和醍醐寺莲藏圆多宝塔塔扉的镰仓时代唐样式转写本“八菩萨图”,我们就会发现,传入日本的八大菩萨像的基本样式为:观音持莲花、弥勒执军持瓶、虚空藏捧摩尼宝、普贤持宝剑、金刚手持金刚柞、文殊持莲中生金刚柞、除盖障持伞盖、地藏捧钵。日本的唐样式八大菩萨像显然传承自长安,各菩萨的持物符合《八大菩萨曼荼罗经》的记载,且与成都博物馆八大菩萨经幢的情况完全一致。故而,该经幢也就在很大程度上代表着唐代长安流行的八大菩萨图样。

二、吐蕃时期的八大菩萨像

与唐代益州的八大菩萨像相比,吐蕃八大菩萨的实物资料更为丰富。近年来,考古工作者在西藏昌都和青海玉树地区先后发现了一批大日如来八大菩萨石刻造像,主要包括昌都察雅县香堆镇仁达摩崖造像、香堆镇向康寺次曲拉康圆雕造像、芒康县帮达乡然堆村朗巴朗增拉康圆雕造像、嘎托镇巴拉村摩崖造像、玉树贝纳沟大日如来堂摩崖造像等5处。其中,仁达、巴拉村、贝纳沟3处造像有明确题名,各菩萨的身份没有争议。但次曲拉康的九身造像除大日如来像外大多残损严重,且八大菩萨中除金刚手菩萨外其余七身的身份已难以确定;朗巴朗增拉康内的大日如来八大菩萨像经过后代重修,已有了较大的变化,各菩萨的身份也已难稽考;故而,这两处造像暂不做进一步讨论。此外,敦煌地区也保存有两例吐蕃时期的八大菩萨像,分别为榆林窟第25窟主室正壁壁画和藏经洞出土的英藏Stein Painting 50号绢画,这两例造像的每尊像旁也留有墨书题名,学者们已据此确认了各菩萨的身份。

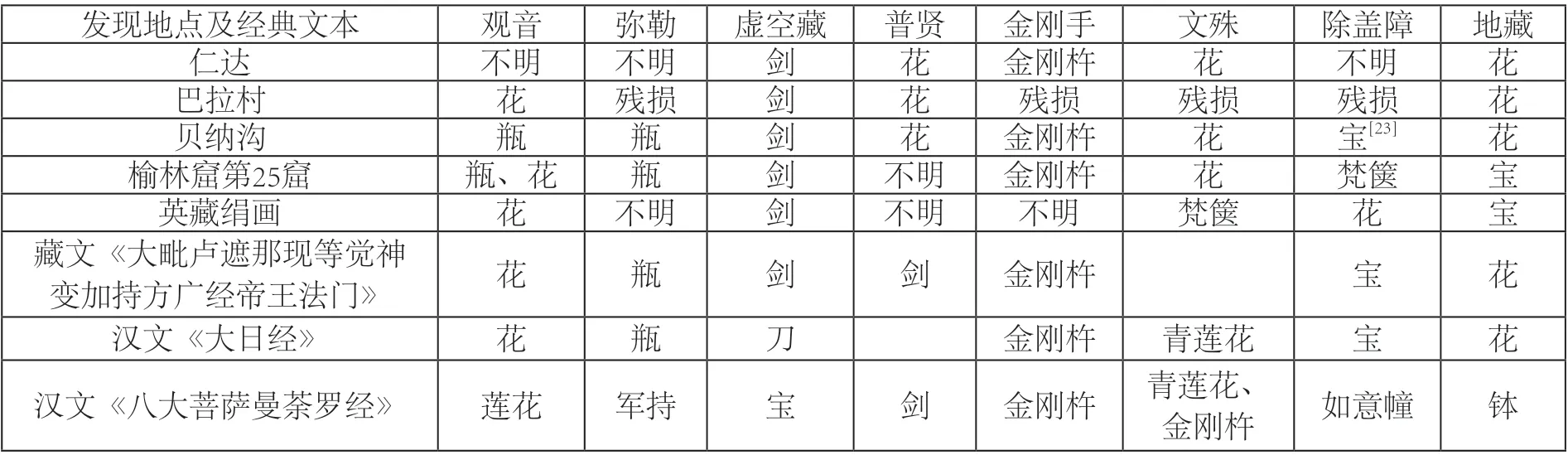

从造像特征的角度看,八大菩萨手中的持物是表明其身份最重要的标志。根据学者们的辨认结果,兹将上述5例吐蕃时期八大菩萨像的持物情况统计如表一所示。

从表一看,吐蕃各处八大菩萨像的组合与《八大菩萨曼荼罗经》《大日经》等经典的记载及益州的八大菩萨像都是一致的。

然而,纵向来看,表一所列吐蕃不同地点造像之间,同一菩萨的持物却不尽相同。总体来看,表一所列5处吐蕃八大菩萨像的持物情况大致可分为两组:藏东的仁达、巴拉村、贝纳沟等3处造像为一组,这3处造像中除贝纳沟观音菩萨所持净瓶与另外两处略有差异外,其余七身菩萨的持物完全相同;敦煌地区的榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画为另外一组,这两例造像之间虽依然存在差异,但较之上一组,此二者基本一致。

一般认为,详细记载八大菩萨的持物且与吐蕃时代接近的经典是不空翻译的《八大菩萨曼荼罗经》。但从表一不难看出,吐蕃八大菩萨的持物与该经存在很大的差异。因而,已经有学者意识到“不空翻译的《八大菩萨曼茶罗经》,并未对唐代的敦煌八大菩萨造像发生直接影响”。结合表一的比对,我们可进一步认为,《八大菩萨曼茶罗经》显然没有直接影响到藏东的八大菩萨造像。又考虑到敦煌藏经洞出土的汉藏文文书和吐蕃时期翻译的藏文佛经及其目录中均不见《八大菩萨曼茶罗经》,故可以确定,《八大菩萨曼茶罗经》并非吐蕃八大菩萨像的直接经典依据。

表一 吐蕃八大菩萨持物与相关经典对照表

《大日经》全称《大毗卢遮那成佛神变加持经》,系唐开元年间高僧善无畏及其弟子一行所译。《甘珠尔》中收录有与此经译自同一部梵文佛经的同源异译藏文版本,名为《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》(Rnam par snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya'i chos kyi rnam grangs),此经的末尾记有译师的名字:印度译师戒自在菩提和主校贝参译师翻译、校勘并订正(Rgya gar gyi mkha' po shi' len dra bo dhi dang zhu chen gyi lotsa cha ba ban de dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus gtan la phab pa)。这表明该经是由赤松德赞时期的译师贝参(Dpal brtsegs)与印度译师共同从梵文本翻译为藏文的。可见,早在赤松德赞时期此经的藏文本即已在吐蕃流传。该经中清晰地记载了八大菩萨的名号及其在胎藏界曼荼罗(Dkyil 'khor)中的方位。更重要的是,该经还明确描述了八大菩萨的持物:

在世尊西方为观世音菩萨,手中持莲花(Bcom ldan 'das kyi nub phyogs su spyan ras gzigs dbang phyug gi phyag rgya pdam bri'o);在普贤菩萨下方为弥勒菩萨,手中持净瓶('Phags pa kun du bzang po'i byang phyogs su byams pa'i phyag rgya ril ba spyi blugs bri'o);西方虚空藏菩萨,手中持剑(Nub phyogs su byang chub sems dpa'nam mkha'i snying po zhes bya ba rnam pa thams cad kyi mchog dang ldan pa//lag na ral gri thogs pa de'i phyag rgya'm yi ger bri'o);在其下方为普贤菩萨,手中持剑(De'i 'og tu kun du bzang po'i phyag rgya ral gri dang gnas kyi dkyil 'khor chung ngu bri'o);金刚手菩萨,持金刚杵(Lho yi phyogs su rdo rje 'dzin//'jug pa rgya chen rdo rjer bcas//'od zer dag gis bskor bar bri);南方除盖障菩萨,执持如意宝(De nas lho phyogs su byang chub sems dpa' sgrib pa thams cad rnam par sel ba zhes bya ba gser gyi kha dog 'dra ba//lag na yid bzhin gyi nor bu thogs pa de'i phyag rgya'm yi ger bri'o);北方地藏菩萨,手持莲花(De nas byang phyog su byang chub sems dpa' sa'i snying po zhes bya ba sku mdog ljang gu//lag na pdam thogs pa)。

将上引描述与仁达、巴拉村、贝纳沟3处造像的持物情况相比照,我们发现:观音持莲与巴拉村一致,弥勒持净瓶与贝纳沟一致,除盖障持如意宝与贝纳沟一致,虚空藏持剑、金刚手持金刚杵、地藏持莲花与以上3个地点皆一致。也就是说,《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》描述的八大菩萨中有六身菩萨的持物与藏东造像是一致的。不过,由于该经并非专门的八大菩萨经典,因而上引描述是分散在经中不同位置的。考虑到它是吐蕃时期为数极少的描述八大菩萨持物的藏文经典,其译出时间又与仁达、贝纳沟、巴拉村造像的年代大体一致。因此,在没有发现与造像更为吻合的经典之前,我们可以认为,该经很有可能是藏东八大菩萨像的主要文献依据。

当然,我们也清晰地看到,《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》中有关文殊菩萨和普贤菩萨持物的记载与藏东造像存在差异。此经中虽有关于文殊菩萨身色、坐姿等方面的描述,但未发现关于该菩萨持物的明确表述。汉译本《大日经》载文殊菩萨:“先图妙吉祥,其身郁金色,五髻冠其顶,犹如童子形,左持青莲华,上表金刚印,慈颜遍微笑,坐于白莲台。”这一记载弥补了藏文本《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》对文殊菩萨持物记载的缺陷,且与仁达和贝纳沟造像特征一致。又考虑到仁达、贝纳沟均有汉文工匠题刻或刻经,表明这两处造像均有汉地工匠参与。故有理由认为,藏东八大菩萨像同时也部分参照了汉译本《大日经》。至于普贤菩萨,藏文本《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》载其“手中持剑”,与仁达、巴拉村、贝纳沟3处造像中普贤菩萨的形象均不一致,汉文本《大日经》中也未见普贤菩萨持物的记载。不空译《法华曼荼罗威仪形色法经》中对普贤菩萨的持物有如下记载:“第八普贤菩萨,妙冠严髺发,绀发垂耳侧,身相浅紫色,左定莲上剑,右惠拳押膝。”这里的“莲上剑”说明普贤菩萨的持物除了剑也有莲花的存在。虽然目前还无法确认藏东造像中普贤持花的形象一定是参照了《法华曼荼罗威仪形色法经》,但可以肯定,结合同源异译的藏文本《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》和汉文本《大日经》,我们即可相对完整地解释藏东八大菩萨像的图像特征,这两部经应当就是藏东八大菩萨像的主要经典依据。

榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画的八大菩萨像中,观音、弥勒、虚空藏、金刚手的持物与藏东造像相同,榆林窟第25窟文殊的持物也与藏东造像相同,普贤菩萨的持物不明,但除盖障和地藏菩萨的持物与藏东造像存在较大差异。这表明敦煌吐蕃八大菩萨像主体上与藏东有相同的图像特征。但是,榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画的除盖障、地藏菩萨和英藏绢画中文殊菩萨的持物与藏东造像及汉藏本《大日经》皆存在差异。榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画中除盖障菩萨的持物分别是经箧和莲茎。在胎藏界曼荼罗中,除盖障菩萨多为左手持莲出摩尼宝的形象,英藏敦煌绢画中除盖障菩萨左手持莲茎的形象与此相似。除盖障菩萨持经箧的形象应与金刚界曼荼罗有关,因为除盖障位居金刚界三昧耶会东方第三尊的位置,其本誓愿形为经书。榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画地藏菩萨的持物均为摩尼宝珠;这是因为作为胎藏界地藏院的院主,地藏菩萨的基本形象即为右手持摩尼珠,左手持莲花出宝幢。英藏绢画中文殊菩萨的持物为经箧;文殊持经箧应来自于《金刚顶经》的系统,位居金刚界三昧耶会第三院北方首尊的文殊菩萨就是以经箧为三昧耶形的。这些情况表明,榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画的八大菩萨像虽然主体上与藏东造像有相同的文献来源,但很明显也间杂了金刚界曼荼罗造像系统的一些影响。敦煌吐蕃八大菩萨与益州经幢相比则属不同的图像系统。直到西夏时期,敦煌地区的东千佛洞第7窟中才出现了与不空译《八大菩萨曼荼罗经》相符合的八大菩萨像。

综上,吐蕃时期藏东地区的仁达、巴拉村、贝纳沟等3处八大菩萨像应该是以藏文本《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》和同源异译的汉文本《大日经》为主要参考雕造的。榆林窟第25窟和英藏敦煌绢画在此基础上还掺杂了金刚界图像的因素,表现出较强的复杂性和不稳定性。

从佛教史的角度看,佛教传入吐蕃时,古印度佛教已进入密教时期。因而,吐蕃从印度引入了诸多密教因素,直接从梵文翻译了一批八大菩萨经典。除了前已论及的《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》外,在法藏敦煌藏经洞藏文文书中还有另外4篇经文与八大菩萨有关,分别为《毗卢遮那佛及眷属赞》、《佛世尊毗卢遮那及眷众赞》、《佛八大菩萨忿怒护法赞》以及《殊胜八大菩萨曼荼罗》。前两篇经文中的八大菩萨是大日如来的眷属,第3篇经文中八大菩萨为释迦牟尼佛的眷属,最后一篇经文在《甘珠尔》中也有收录。此外,青海玉树贝纳沟大日如来佛堂的崖壁上还新发现了一篇古藏文“大日如来和八大菩萨赞”题刻。上述5篇经文表明,吐蕃时期八大菩萨的经典流传到了藏东和敦煌地区。但这些经典除《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》外,其余的主要内容是对主尊与八大菩萨及其功德的赞颂,未见对八大菩萨手中持物及其图像特征的具体描述。因此,这些藏文经典的主要功能应该是作为念诵的重要依据,而非八大菩萨的造像仪轨。也就是说,虽然八大菩萨信仰在吐蕃时期十分流行,但只有《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》对八大菩萨的持物等图像特征做了较为明确的记载,故该经典就成为吐蕃八大菩萨造像的主要依据。

三、吐蕃与益州的佛教交流

自公元7世纪以后,佛教逐渐在吐蕃发展起来。在这一过程中,吐蕃一方面从古印度学习密法,另一方面也不断派人前往唐朝求法。在吐蕃与唐朝的佛教交流中,长安固然是十分重要的,但益州同样值得重视。

从现有的资料看,吐蕃与益州之间无疑有着深入的佛教交流。据《拔协》记载,赤德祖赞时曾派以桑喜为首的使团到长安求法,他们回吐蕃时路经益州,拜访了禅宗净众保唐禅系的重要创建者金和尚无相,并在成都净众寺停留3个月,跟随无相学习佛法。无相圆寂后,弟子无住承其法衣。从敦煌藏文文献P.T.116的第165、173、187叶看,无住的语录曾被译为藏文在吐蕃传播。在藏文禅宗文献中,无住的论说之多仅次于随后入蕃传法的摩诃衍。

自贞元二年(786年)始,摩诃衍先后3次赴逻些说法,期间发生了著名的吐蕃僧诤。虽然最终摩诃衍以失败告终,但还是被授予“吐蕃大德”“国家大德”的尊号,其传播的禅法依然受到了尊重。在摩诃衍的努力下,禅宗在吐蕃广为流传,吐蕃人习禅蔚然成风。根据敦煌藏文文献P.T.996《大乘无分别修习之道》可知,除传法外,摩诃衍还培养了一批吐蕃禅僧,其中影响最大的是虚空藏和益西央。更为重要的是,这两位禅师,尤其是益西央后来成长为吐蕃地区“坚定的禅宗思想的传人”,是吐蕃佛教界的重要人物。根据仁达造像的题刻,益西央曾受命于吐蕃高层,主持开凿仁达大日如来八大菩萨像及“玉、隆、蚌、勒、堡乌”等地的系列造像。在玉树贝纳沟大日如来堂、昌都察雅县仁达、甘肃山丹县扁都口等3处吐蕃造像的题刻中均发现了益西央的题名。最近,考古工作者在芒康县帮达乡然堆村距离朗巴郎增拉康数百米处再次发现了极有可能是益西央的题刻。同时,有学者认为仁达题刻中提到的凯·朗嘎宁布(或译做“凯·南喀宁波央”)就是虚空藏。这表明,虚空藏极有可能也参与了仁达八大菩萨像的开凿。

通过上述梳理可以看出,在唐代,包括益州在内的汉地与吐蕃之间保持着密切的佛教交流,是吐蕃佛教发展过程中的重要影响因素之一。但我们也清晰地看到,唐朝对吐蕃佛教的影响主要表现在禅法上,而非密法。涉及到八大菩萨这样的密教造像,吐蕃从印度选择翻译了不同于唐朝的梵文经典作为造像依据;唐朝翻译的汉文本《八大菩萨曼陀罗经》可能在吐蕃地区并不流行,因而未对吐蕃的造像形成直接影响,从而造成了唐蕃两地不同的八大菩萨图像特征。

四、结语

文物考古资料表明,吐蕃与益州地区都曾流行八大菩萨像;虽然两地八大菩萨的组合相同,但各身菩萨的图像特征却存在较大差异,分属不同的图像系统。新发现的唐代益州八大菩萨经幢是以长安地区传入的《八大菩萨曼荼罗经》为依据雕造的,而吐蕃八大菩萨像的文献依据则主要是藏文本《大毗卢遮那现等觉神变加持方广经帝王法门》,同时参考了同源异译的汉文本《大日经》等经典。从现有资料看,吐蕃八大菩萨像与密宗和禅宗的信仰均存在密切关联,而益州地区的八大菩萨像则更多体现出唐密系统的影响。这种复杂多元的文化交流关系是我们在考察汉藏交界处的相关佛教遗存时需认真考虑的重要因素。

[1]a.郭祐孟.敦煌石窟“卢舍那佛并八大菩萨”曼荼罗初探[J].敦煌学辑刊,2007(1).b.谢继胜.川青藏交界地区藏传摩崖石刻造像与题记分析—兼论吐蕃时期大日如来与八大菩萨造像渊源[J].中国藏学,2009(1).c.刘永增.敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说(上、下)[J].敦煌研究,2009(4、5).d.陈粟裕.榆林25 窟一佛八菩萨图研究[J].故宫博物院院刊,2009(5).e.田中公明著,刘永增译.敦煌出土胎藏大日八大菩萨像[J].敦煌研究,2010(5).f.霍巍.青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究[J].考古学报.2011(3).g.席琳.吐蕃禅定印毗卢遮那与八大菩萨组合图像研究[J].考古与文物.2014(6).h.张建林,等.西藏东部吐蕃佛教造像:芒康、察雅考古调查与研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2018.i.董华锋.唐蕃关系视野下的藏东大日如来八大菩萨造像[J].青海民族研究,2020(1).

[2]卢素文.藏东地区大日如来与八大菩萨图像研究[C]//藏学学刊(第13 辑),北京:中国藏学出版社,2015:18-27.

[3]于军,陶保成,周健林.修复惠山寺石经幢技术报告.东南文化,1991(1).

[4]本文中的左、右均以造像本身为准。

[5]不空译.八大菩萨曼荼罗经[M]//大正藏(第20 册)[M].台北:世桦印刷企业有限公司,1998:675.

[6]同[5]:675.

[7]同[5]:675.

[8]同[5]:675.

[9]同[5]:675.

[10]同[5]:675.

[11]同[5]:675.

[12]同[5]:675.

[13] 四川省文物考古研究院,等.夹江千佛岩:四川夹江千佛岩古代摩崖造像考古调查报告[M].北京:文物出版社,2012:336-341.

[14] 雷玉华.四川石窟分区与分期初论[C]//南方民族考古(第10 辑).北京:科学出版社,2014:213.

[15] 卢丁,雷玉华,肥田露美.中国四川唐代摩崖造像:蒲江、邛崃地区调查研究报告[M].重庆:重庆出版社,2006:48-49.

[16]佐和隆研.白描图像の研究[M].京都:法藏馆,1982:70.

[17]a.同[1]a.b.同[1]d.

[18]同[1]h:83-103.

[19]同[1]h:65-83.

[20]同[1]h:13-40.

[21] 四川大学中国藏学研究所,等.西藏芒康嘎托镇新发现吐蕃摩崖石刻调查简报[C]//藏学学刊(第16 辑).北京:中国藏学出版社,2017.

[22]同[1]h:117-122.

[23] 以前刊布的各类资料均将贝纳沟除盖障菩萨手中的持物辨识为海螺,但笔者经仔细考察后发现,在海螺内右上方雕出了三颗圆形宝珠,故认为其持物为如意宝。

[24] 同[1]a.

[25] 中国藏学研究中心.中华大藏经:甘珠尔(藏文对勘本,第86 册)[M].北京:中国藏学出版社,2008:436-756.

[26]同[25]:693.

[27]同[25]:666.

[28]同[25]:666.

[29]同[25]:538.

[30]同[25]:665.

[31]同[25]:470.

[32]同[25]:538.

[33]同[25]:538.

[34] 善无畏,一行译.大毗卢遮那成佛神变加持经[M]//大正藏(第18 册).台北:世桦印刷企业有限公司,1998:8.

[35] 不空译.法华曼荼罗威仪形色法经[M]//大正藏(第18册).台北:世桦印刷企业有限公司,1998:604.

[36] 刘永增.敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说(下)[J].敦煌研究,2009(5):13-15.

[37] 金雅声,郭恩主编.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献①[M].上海:上海古籍出版社,2006:44.

[38] 金雅声,郭恩主编.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献③[M].上海:上海古籍出版社,2006:184.

[39]同[38]:140.

[40]同[38]:140.

[41] 霍巍.青海玉树大日如来佛堂的考古调查与新发现[J].青海民族研究,2017(1):5.

[42] 霍巍.藏东吐蕃摩崖造像与唐蕃交流视野下的剑南益州[C]//藏学学刊(第16 辑).北京:中国藏学出版社,2017.

[43] 拔·塞囊著,佟锦华,黄布凡译.拔协[M].成都:四川民族出版社,1990:7.

[44] 木村德隆.敦煌出土のチofツト文禅宗文献の性格[M]//讲座敦煌·敦煌仏典と禅.东京:大东出版社,1980:446.

[45] 戴密微著,耿昇译.吐蕃僧诤记[M].北京:中国藏学出版社,2013.

[46] 才让.敦煌藏文P.T.996《大乘无分别修习之道》解读[J].中国藏学,2013(1):64-71.

[47] 霍巍.论藏东吐蕃摩崖造像与吐蕃高僧益西央[J].西藏大学学报(社会科学版),2015(2):68.

[48] a.恰白·次旦平措.简析新发现的吐蕃摩崖石文[J].中国藏学,1988(1). b.巴桑旺堆.关于仁达吐蕃摩崖石刻的几个问题—仁达吐蕃摩崖石刻实地考察心得[J].中国藏学,2017(2):54.

[49]同[47]:68.

[50]同[1]h:194-195.

[51] 张亚莎.吐蕃时期的禅宗传承[J].西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2004(1):24.