物之再现:折扇与扇形瓷器

陈明双,程 幸,邝光耀,黄 烨

自宋代始,中国古代陶瓷业迎来大发展时期。在众多的影响因素中,陶瓷材料的可塑性是不容忽视的条件。陶瓷材料的可塑性极强,可以实现对某些器物造型的模仿。元代之后,日趋成熟的陶瓷彩绘技术又使处于从属地位的装饰性彩绘转变为图像志意义上的绘画作品。明清时期,随着中日海上贸易发展,日本市场的需求催生出一类特殊的瓷器——扇形定制瓷。学界对定制瓷的研究侧重于图像传播,针对具体器物的个例研究暂缺。鉴于此,本文将以几件明清时期比较典型的扇形定制瓷[1]为研究对象,借用艺术史研究方法,重点探讨扇形瓷器如何实现对折扇视觉形式的模仿及其表现出的艺术原理。

一、扇之造型:物质媒材

关于折扇的起源,学术界暂无定论,但多数学者持日本起源说。据《宋史》记载,端拱元年(988年),日本僧侣柞乾、喜因在汴京(今河南开封)觐见宋太宗,献“金银漪绘扇一合,纳桧扇二枚,蝙蝠扇二枚”[2]。尽管折扇在北宋已传入中国,但直到明朝,折扇才开始在社会普及。明代陈霆《两山墨谈》记载:“我朝永乐中初始有撒扇……朝廷以遍赐群臣,内府又仿其制以供赐予,于是天下遂用之”[3]。“折扇”这一称谓也逐渐确立下来,并专指这类折叠扇。折扇作为纳凉的器物,具有综合性的材料特点,常用竹木或象牙为扇骨,用韧纸或丝绢为扇面,因结构设计(图1)带来的便利性而广受欢迎。扇形瓷器实质上依旧是一个器皿,承担着自身固有的实用功能。可见,无论在物质材料还是用途功能上,折扇与扇形瓷器都截然不同。

图1 折扇基本结构图

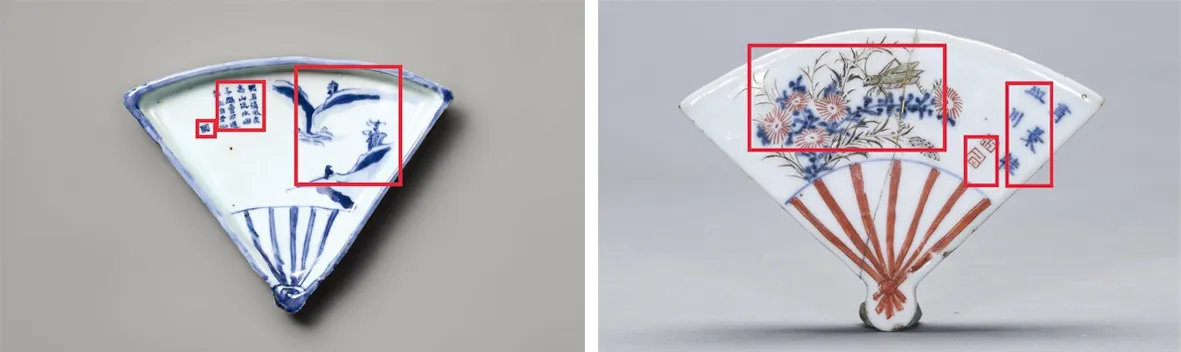

从造型设计方面看,扇形瓷器的基本形状通常会被设计为“展开”的折扇样式,最直观的视觉效果就是一个扇形。但扇形只是一个高度抽象的图式,与实物之间还存在众多的差异。在一些细微层面,制作者为更逼真地还原出折扇的形象,会细致地进行处理。以青花扇形盘(图2)、彩绘扇形香盒(图3)为例说明。

图2 明末青花扇形盘(景德镇唐英学社藏)图3 明正德彩绘扇形香盒(景德镇唐英学社藏)

青花扇形盘、彩绘扇形香盒二者器型较小,但工匠并没有因此表现出草率态度。从对比图(图4)可见,工匠在二者的下端(图4圆形区域)有意识地制作出一个凸出区域。这一部分对应的正是折扇结构的头部。因此,这样的设计才基本符合折扇的视觉轮廓。

图4 明末青花扇形盘、明正德彩绘扇形香盒与折扇对比图

除了外形设计,工匠也通过使用“釉料绘制”进一步表现折扇视觉形象。通过观察,在二者器物外观的中下区域,绘制出了一条弧线(图4箭头所指)。这条弧线与器物的三条边缘线(一条弧线与两条边沿线)一同构成了一个平面区域。该形式的平面正是扇面特有的形状,表现出一个扇面的存在。在表现扇面之外,折扇的扇骨也通过该方式实现视觉呈现。普遍的方式是在扇面之下,绘制出扇骨的视觉形象(图4框型区域)。

这一绘制技艺看似简单,但我们应当给予足够的重视。工匠绘制的不是简单的线段,而是平涂出的线条。这种现象正是对一个基本矛盾的回应:虽然可以使用图像再现出一个客观的实体存在,但这种绘制方式是对视觉的欺骗,它只停留在视觉层面,并不是物质性的实体存在。在“平涂”“涂实”的行动与结果中,实则暗含某种差异性区分。通过绘出厚实的线条,将同一个平面打破,区分出“有”与“无”两种对立属性,以空虚的背景作为反衬,更能够体现出扇骨的物质性在场。更重要的是,青花扇形盘使用青花料来绘制扇骨,彩绘扇形香盒则是使用了红彩。相比于青花扇形盘,彩绘扇形香盒使用红彩极有可能是有意为之。真实的扇骨多是竹制或木制,红褐色往往是木质材料特有的色彩,在图像绘制中也多使用这种颜色表现木制物品。因此,使用红彩来表现扇骨,不仅最符合人们的视觉经验,也无声地强调扇骨的材料属性。

二、扇之图像:元绘画意识

明清时期,在传统文人士大夫文化影响下,出现文人折扇艺术,诸如书法、绘画、篆刻等艺术形式都在扇面上出现。折扇的扇面成为承载图像的二维平面,而折扇整体也成为另一形式的“中国传统画”,工匠对折扇的整体模拟在一定程度上还指涉出“元绘画”的概念。用米切尔的话说,元绘画的目的是“解释图画是什么,可以说是绘画对其‘自我知识’的展示”[4]。巫鸿于1996年出版的著作《重屏:中国绘画中的媒材与再现》首次将“元绘画”理论引入中国绘画艺术史的研究领域。巫鸿对中国绘画的讨论是从两个维度入手:一方面去注意中国绘画的物质性存在形态(即绘画媒材)对图像的承载;另一方面去探究画面中视觉图像(即绘画再现)的文化隐喻。之后巫鸿在同年发表的《画屏》中进一步归纳和总结了此种关系理念,巫鸿将屏风视为中国“元绘画”的核心因素。他认为,屏风正背两面的自然属性“摧毁了对绘画的幻视,但它重新确立了媒材的物质性,并重新定义其表面的含义。换言之,屏风上的图像没有消解表面,反而确定了自己的存在。”[5]在笔者看来,这种物质媒材与图像之间的张力关系也在扇形瓷器上有所体现。不过,我们应当注意扇形瓷器中的“折扇”是以陶瓷为绘画媒材进行显现的。换句话讲,整体的扇形瓷器承载“折扇图像”,因此在视觉意义上,瓷器的物质特性被不断淡化,而属于折扇的物质特性被不断补充强调。

一般来说,折扇中的扇面往往是“绘画发生”的区域,是承载图像的物质性平面。扇形瓷器则通过逆向的路径,即绘制出扇面上的物象来体现扇面的存在。如图4中,青花扇形盘内部的模拟扇面区域绘制出程式化的文人山水图像,并在一旁书写了题诗,甚至用青花“再现”出一枚方印。

图5 明末青花扇形盘、明正德彩绘扇形香盒的“扇面”内容

相比于青花扇形盘,彩绘扇形香盒对扇面的存在表现显得更加精致:盒盖左侧绘出花卉、昆虫图案,红绿对比,颜色鲜艳;线条细腻,草虫形象生动。右侧则是使用青花书写了一句五言诗,在结尾处,使用红料铭写两块方印。印泥的基本原料就是朱砂,使用后会留下朱红色的印记。这一处理方式和上文所述的扇骨一样,都是有意识地对折扇多样的物质属性进行强调。而另一件定制的青花扇形果子钵(图6)则更完美地实现了对折扇的视觉再现。

图6 清青花扇形果子钵 (香港永宝斋藏)

青花扇形果子钵在造型上基本遵循普遍的设计方式,但通过与实物对比(图7),我们可以发现,在一些细节之处,这件器物处理得更加巧妙。首先是对折扇扇面上下边缘线的处理,青花扇形果子钵中对应折扇上部边缘线的区域并没有被设计成理想化的平滑弧线,而是呈现出起伏的波浪状态。这是因为折扇展开后的沿边并不是平滑的,存在它固有的起伏空间。同时,针对扇面下部边缘,工匠没有通过绘制一条弧线以表现出扇面下边线的方式,而借助内部的图像来暗示这条边界的存在,视觉效果更为自然。其次,针对折扇的扇骨,青花扇形果子钵使用了雕刻或浅浮雕的形式,以表现不同的扇骨形象。因为扇骨上部分较大,下部分较小,器物两边的扇大骨、内部的扇小骨都依此进行设计。工匠还使用褐彩只对一边的器皿边沿进行彩绘装饰,这道装饰很值得我们去细究其意义。这种差异的处理方式也是有意设计的结果。因为当展开折扇后,我们只能看见其中的一边扇骨,另一边的扇骨是被扇面遮挡的。只使用褐彩装饰一边完全符合我们的实际经验,褐色也更能表现扇骨的竹木属性。此外,在器物的最下部,也就是折扇结构的扇钉区域,工匠极其细致地进行了处理,做出一个微小的突起并使用黑釉进行装点,使得此处的金属质感十分强烈。难能可贵的是,我们至今还能看到储藏这件瓷器的原装木盒。木盒也被设计成展开的扇形,器皿得以完美嵌入,物主对这件器物的珍爱之心,一目了然。很明显,对物主而言这件器物具有特殊的意义。这让人不禁展开联想:这件器物是不是以某一把扇子为原型而定制的产品呢?

图7 清青花扇形果子钵与实物对比图

通过分析可见,工匠在制作扇形瓷器的过程中,会着重处理器物的细节部分。从抽象的外形开始,到图像的视觉再现,工匠对折扇的物质性媒材的强调将打破纯图像折扇的视觉再现。对那个虚幻视觉的否定恰恰是肯定了一个“实体折扇”的存在,也使得扇形瓷器实现了向真实的折扇对象的整体转化。

三、扇之观念:边框与观看

除了上述三件扇形器物外,青花竹纹扇式盘(图8)也是一类特殊的器皿。单个扇式盘(图9)的外形是扇面的形状。工匠用青花釉料对浅碟的外沿边唇以及内部边缘线描出一个“扇面”形式的边框。针对这种设计,我们需要结合视知觉相关理论,从“边框”现象展开对视觉观看与知觉认知的关系展开讨论。具体而言,即“观看”如何隐喻着物(折扇)的在场。

图8 清青花竹纹扇式盘两套 (香港永宝斋藏)

在西方架上绘画中,“画框”(边框)区隔内外,为艺术作品提供相对稳定的空间并吸引观者注意。“画框赋予作品在可见空间里的自主性,它把表征置于一种绝对在场的状况,忠实地界定了视觉接受的条件以及表征的静观。”[6]对观者来说,边框在观看过程中俨然是一种取景框的提示,起着对目光的呼唤作用,暗示这里有事件发生,将观者原本游离的目光停驻、聚焦于此,提示其内部图像的存在。

图9 浅碟及其内部图像

正如阿恩海姆对画框中构图结构的研究结论所言:“一个构图结构并不由其视觉对象纯粹的量的完成来决定,而是由结构处于平衡时的动力中心和不同的重量来决定。”[7]对折扇而言,折扇整体的视觉中心就是扇面,它占据着折扇视觉形象的绝大部分。通识扇面的边框提醒观者注意其内部的图像,它们期待得到人们的关注,扇面上的绘画或书法的视觉图像被观者捕获。此外,扇面内的结构布局也遵循其内在的扇骨结构。展开的扇骨在排列顺序上遵循一个中心辐射的形式,但最终都汇于器物的下端。在这种结构特点影响下,出现与之一致的构图形式。特别是在折扇书画艺术之中多有体现,如清初傅山的作品(图10),扇面上文字的布局形式也是呈中心辐射式的。我们可以看见,青花竹纹扇式盘内部的图像是几杆翠竹,同时这几杆翠竹被设计成倾斜、离散的姿态,在竹子根部还画出一些线段,与竹子保持一致的形式,很明显符合由折扇结构产生的基本视觉形式。

图10 清 傅山草书遣兴之一诗扇

图11 扇形器上的“扇小骨”

四、结语

综上所述,扇形瓷器利用陶瓷造型语言与彩绘语言对“折扇”展开视觉形象上的模拟。这类折扇形瓷器一方面是陶瓷产品,承担着自身特有的实用功能;另一方面它的外在形象则是对“折扇”展开视觉性的再现。工匠在制作的过程中有意识地去打破概念性的形象,透过某些细节处理,强化被模仿者的物质特征。这种再现不再停滞在单一的图像再现层面,对媒材的物质性进行强调将暗示出真实的在场,从而实现不同的艺术媒材之间进行“跨媒材对话”与“视觉复制”。

——传统与现代风格的巧妙平衡