居民福祉及其与生态系统服务的关系研究进展

李昂,杨琰瑛,师荣光,胡斯威,米长虹

(1.农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;2.中国农业科学院研究生院,北京 100081;3.农业农村部农产品质量安全环境因子控制重点实验室,天津 300191)

居民福祉的持续改善是社会发展的终极目标,也是整个人类社会的共同愿景。2015 年联合国可持续发展峰会通过的17 项可持续发展目标均直接或间接与人类福祉有关。我国高度重视居民福祉改善工作。居民福祉的提升是反映社会进步的镜子,2020 年我国实现了脱贫攻坚的全面胜利,但消除绝对贫困并不意味着减贫工作的结束,从消除贫困到居民福祉的不断改善仍任重道远[1]。在居民的基本生活需求得到保障后,人们愈发重视自己的生活质量和幸福问题,传统的经济指标已难以准确反映居民真实的生活状态。福祉作为衡量社会发展和民生问题的重要指标,具有广泛的应用前景。

过去关于福祉问题的研究主要集中在经济学、社会学等人文社科领域[2],生态环境对居民福祉的贡献没有得到足够的重视[3-4]。生态退化、环境污染以及生物多样性的丧失给人类福祉的持续提升带来了巨大的挑战[5-6]。生态系统服务是人类福祉的根本来源,联合国千年生态系统评估(MA)开创性地提出了生态系统服务与人类福祉的关联框架,两者的关系问题成为了地理学、生态学等学科研究的热点和前沿[7]。生态系统服务对人类福祉的影响研究近年来逐渐增加[8-11],生态系统服务与福祉在多尺度上存在复杂的关系,多数研究仍然停留在概念框架、空间联系和简单线性关联上,两者关系的定量化研究和关联机制难以深入。本文对居民福祉的内涵、特征和评价方法进行了梳理和总结,进一步阐述了居民福祉与生态系统服务之间的复杂联系,并对未来研究方向进行了展望,以期促进两者关联机制的深入研究,为实现生态保护和居民福祉提高的双赢提供理论支撑。

1 居民福祉的概念和内涵

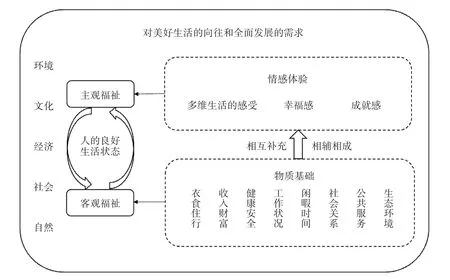

早期“福祉”的概念是一种基于福利主义的功利观点,即将人的快乐最大化,将不快乐最小化[12]。自20 世纪40 年代“国内生产总值(GDP)”概念提出以来,社会对国家发展和民生福祉的关注主要停留在经济指标上[13]。随着人们价值观念的转变和对生活品质的追求,福祉的内涵已经扩展到社会、经济、环境等生活领域的各个方面[14-16]。福祉内涵的丰富是人们追求美好生活、人的全面发展需求的具体体现。马斯洛的需求层次理论曾对福祉研究起到有效的推动作用,其理论认为人们具有生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,低层次的需求得到满足后会追求高层次需求的实现[17]。MA 提出福祉是人们认为有价值的活动和状态[18];王圣云[19]认为福祉是一个以人的良好生活状态为中心的多元伞状概念,虽然福祉与福利、幸福、生活质量等概念难以区分,但其共性远大于差异;黄甘霖等[20]将福祉定义为健康、幸福并且物质上富足的生活状态。因而,居民福祉指人的良好生活状态,其与人的客观生活条件和主观感受等密切相关。具体而言,福祉包含衣食住行、收入财富、健康安全、工作状况、闲暇时间、社会关系、公共服务、生态环境等多个方面,以及居民的生活满意度、幸福感和成就感,蕴含了人们对美好生活的向往和全面发展的需求(图1)。

图1 居民福祉的内涵Figure 1 The connotation of human well-being

居民福祉可以分为客观福祉和主观福祉。客观福祉是指影响居民生活状态的物质条件,包括居民生活的多个领域,如居民的衣食住行、财富水平、社区环境等方面[21-22]。主观福祉是指居民对自身生活的主观感受、认知和情感体验[16,23-24]。与客观福祉以物质条件作为衡量标准不同,主观福祉更关注居民作为个体对其生活的感受,常以个人的情感体验和满意度作为福祉评价的依据[16]。客观福祉指标侧重于居民的物质生活条件,主观福祉指标关注人们在当前生活条件下的感受,主观福祉与客观福祉是相互补充、相辅相成的。

2 居民福祉的特征

2.1 居民福祉的多维性

居民福祉的多维性是由居民生活领域的多样性决定的。作为一个以衡量生活状态为核心的综合概念,福祉的多维性体现了人们全面发展的需求。居民福祉包含经济、社会、环境等诸多方面。经济层面,如收入、消费等直接影响居民生活的物质基础;社会层面,如工作状况、人际关系等会影响居民的生活体验;环境层面,如空气质量、环境污染等与居民健康密切相关。

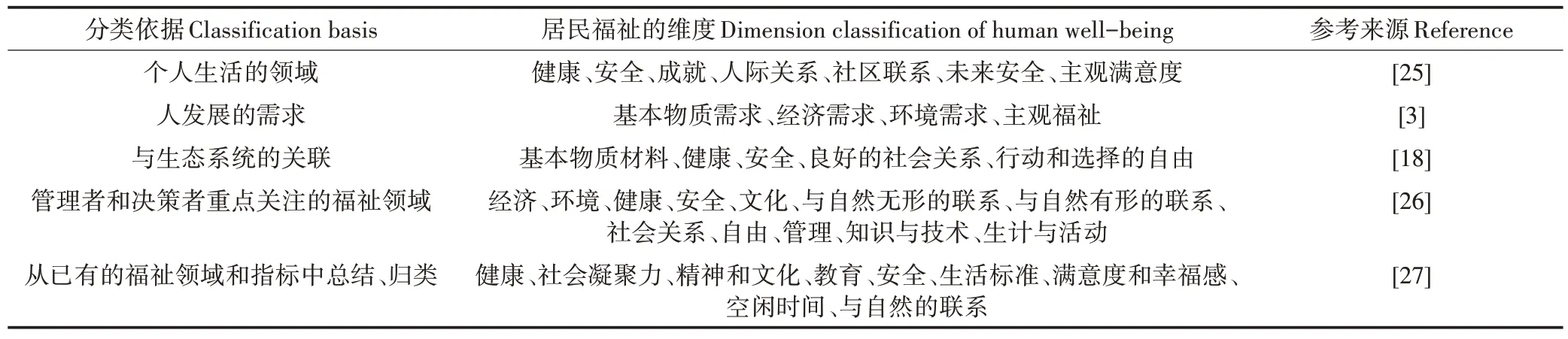

学者们基于不同的理解将福祉划分为不同的维度(表1)。CUMMINS 等[25]认为个人福祉可以由健康、个人联系、安全、生活水平、成就、社区联系和未来安全7 个生活领域的平均满意度衡量,这些领域可以解释约52%的福祉差异;从人的发展需求角度出发,福祉可以分为基本物质需求、经济需求、环境需求和主观福祉4 个方面[3];基于关联生态系统的角度,MA 将福祉分为维持高质量生活的基本物质、健康、安全、良好的社会关系、选择和行动的自由5 个组成部分[18];BRESLOW 等[26]认为经济、环境、健康、安全、文化等是管理者和决策者重点关注的福祉领域;SMITH 等[27]从已有的福祉研究中归纳出健康、教育、安全、空闲时间等多个维度。主观福祉也不是单一维度的概念,同样包含居民对其各个生活维度的感受,如收入满意度、住房满意度、工作满意度等,各个生活领域的感受汇在一起构成了居民的幸福感。由于个体间存在认知差异,即便处于同一物质水平下,不同人群的主观感受和满意水平也会有所差异。居民福祉的多维性已达成共识,并且福祉的多维性会随着居民生活品质的提升而不断丰富。

表1 居民福祉的主要维度Table 1 The main dimensions of human well-being

2.2 居民福祉的地域差异性

受地理区位、自然资源禀赋和经济发展水平等因素的影响,福祉的构成要素以及要素权重在不同地区有差异,具有明显的地域特征。一般而言,贫穷地区的居民对基本生活资料、经济方面的福祉需求更为迫切;经济较发达地区的居民更关注文化、健康、生态环境等方面的福祉。居民福祉的地域差异性与不同区域的资源及生态服务的稀缺程度紧密相关[28]。例如,水资源对于西北干旱地区居民生活的重要性远高于水资源丰富的南方地区;防风固沙等生态系统服务对绿洲-沙漠交错带的居民生活具有重要影响[29]。居民福祉的构成要素以及要素权重应该因地制宜,在评估不同区域的居民福祉时,应当结合区域的地域特征和经济水平等因素,充分考虑对当地居民有显著影响的福祉要素。

2.3 居民福祉的尺度效应

居民福祉需要结合不同的尺度进行研究[30],评价的尺度不同,福祉选取的指标及其权重也有所差异。大尺度上的评价一般选取易于获取的统计指标,如人类发展指数(HDI)从健康、教育、经济三大维度选取了预期寿命、成人识字率、入学率和人均GDP 四项指标。小尺度上的指标可以更加精细,通过多项指标更准确地反映局地的居民福祉水平。不同尺度的福祉研究结果不能相互替代,比如大尺度上的福祉评价不能代替局地的福祉研究,因为大尺度上的福祉水平不能反映出内部居民福祉在空间分布上的不平衡和差异性。世界范围内人类福祉水平的整体提升掩盖了部分地区贫穷加剧的现象,国家尺度上较高的福祉水平掩盖了局地存在的贫困状况。厄瓜多尔国家-省级两个尺度的贫困评估发现了不同的结果,国家尺度上很少存在贫困地区,而省级尺度上却发现了多处贫困地区[31]。

3 居民福祉的评价方法

3.1 客观福祉评价

客观福祉评价是指采用与居民生活条件相关的客观指标对居民福祉进行评价。居民福祉与经济收入等物质条件有一定联系[32],贫困常被认为是福祉的丧失和剥夺,是福祉的一种较低状态[18,33]。通常认为人均收入不足3 000 美元时,经济收入对福祉的影响很大,因此收入常作为客观福祉的评价指标,而当收入增长到一定程度后其边际效应递减,即“伊斯特林悖论”。

除经济因素外,健康安全、家庭关系、社会公平、生态环境等其他因素对居民福祉也有很大影响[34-36]。国际上常用的客观指标有人类发展指数(HDI),国家福祉指数(NWI)等。乔旭宁等[37]采用多项客观指标对渭干河流域的居民福祉进行评估,发现流域内福祉水平有明显的空间分异特征,且安全与健康对居民福祉的贡献度最高。上述福祉体系是基于地区指标构建的,能够在一定程度上反映区域平均水平,却无法刻画居民个体的福祉状态。为此有学者基于个体视角构建了福祉评价体系,如熊鹰等[38]构建了农户福祉评价体系,采用模糊评价法对当地农户福祉进行综合评价。仅采用客观指标度量居民福祉,虽能够在一定程度上反映人们的需求被满足的程度,却缺少人们对当前生活条件的感受[23]。对居民福祉的评价要避免“唯经济论”,多关注身心健康、社会关系、生态环境等非经济领域。

3.2 主观福祉评价

主观福祉评价是基于居民对自身生活的感受而对其生活状态进行的评价。对居民主观福祉的研究彰显了物质生活改善的时代背景下对个体精神需求的关注,社会发展的中心由经济转向发展的主体——人,是以人为本价值观的有力体现。

WANG等[39]从MA划分的5个领域中选取19项指标,以满意度赋分的形式评估了怀来地区居民的主观福祉状况;AGUADO 等[9]以生活满意度表征主观福祉水平,探究了影响安第斯山脉当地居民主观福祉的社会文化因素,发现生活基本材料、闲暇时光以及大自然对居民主观福祉有重要贡献,而年龄、受教育水平和收入对主观福祉水平没有显著影响;基于白洋淀流域的居民主观福祉研究发现,当地居民主观福祉的差异性主要归因于个体间的差异,少量归因于地区间的差异[40]。居民的美好生活应由坚实的物质条件和良好的生活体验共同组成。主观福祉是福祉评价的重要一环,因其研究需要大量的实地调研,与客观福祉相比,主观福祉的研究较少。

3.3 主观与客观相结合的福祉评价

主观福祉和客观福祉均是居民福祉的有机组成部分,主观指标与客观指标相结合的指标体系能更全面、准确地反映居民的福祉状况。经济合作与发展组织(OECD)的福祉框架将个人福祉分为物质条件和生活质量两大部分,从11 个维度构建了主客观指标相结合的福祉评价体系[41]。针对黄土高原地区的农民福祉评估发现,水源、粮食、空气质量和劳动机会显著影响农民福祉,收入增加是福祉提高的重要原因,而农民对生产资料满意度的下降制约了福祉的进一步提升[42]。生计方式、地理区位、耕地资源是造成沙坡头地区农户福祉空间分异的主要因素[29]。智利南部一个流域内的农村家庭福祉调查结果表明,除偏远地区居民的主观满意度较低外,各地的福祉水平不存在显著差异[43]。

人是社会发展的主体,建立以居民福祉提升为导向的可持续发展理念具有重要意义。居民福祉的丰富内涵决定了不宜采用单一指标对其进行衡量,越来越多的学者从社会、经济、环境等多方面选取指标来评估居民福祉[44]。经济层面包括可支配收入、消费、恩格尔系数等;物质层面包括人均住房面积、自然资本拥有量、交通工具等;健康层面包括营养状况、身体健康、心理健康等;社会层面包括教育满意度、医疗满意度、工作满意度等;环境层面包括空气质量、人均绿地面积、生态环境满意度等;自我实现层面包括受教育水平、生活满意度、幸福感等。常用的评价方法有等权重法、层次分析法、德尔菲法、熵值法等。客观指标能反映居民生活的物质条件,主观指标能刻画这种条件下的个体感受,两者互为补充,主客观福祉结合的评价方式已逐渐成为福祉测度的趋势。

4 生态系统服务与居民福祉的关系

4.1 生态系统服务是居民福祉的基础

生态系统服务是指人类直接或间接从自然界中获得的各种惠益[18],既包括生态系统提供的物质性产品,如粮食、药材、水源等,也包括无形的服务功能,如环境净化、气候调节、美学价值等。生态系统服务主要分为支持服务、供给服务、调节服务和文化服务四大类型。生态系统提供给人类适宜生存的环境条件,以及各种物质产品和服务,是居民福祉的重要来源[18]。供给服务(如食物、水源、柴薪等)对居民福祉的贡献最为直观,是人们基本物质需求得到满足的根本来源。在区域尺度下,供给服务往往对当地居民福祉具有重要贡献[45],研究发现粮食和水源供给服务对黄土高原地区的农户福祉具有重要影响[42]。调节服务(如水源涵养、污染净化等)为人类的生存发展提供了适宜的环境条件,对居民的安全和健康福祉具有重要影响[46]。防风固沙是绿洲-荒漠交错带居民所认为的对当地最为重要的生态系统服务[29];城市扩张使得大量自然土层被不透水表面取代,削弱了生态系统缓解空气污染、储存雨水、为生物提供栖息地的能力,对城市居民健康福祉造成了负面影响[11]。文化服务(如精神和信仰、休闲和娱乐、审美等)能够为居民提供非物质性的福祉,如居民通过与生态系统的互动而获得精神满足、教育、娱乐和审美体验等[47]。文化服务因具有非物质性和抽象性而难以被感知和量化,但人们在生活的许多方面都受益于文化服务[48]。城市绿地为居民提供了休闲游憩的场所,对居民审美、放松等需求的满足起到了不容忽视的作用[49];城市化引发的自然景观的丧失使得居民的休闲和审美体验下降[50]。

生态系统服务需求对居民福祉也具有重要影响。生态系统服务需求一般定义为人们希望获得的生态系统服务的数量和质量[51]。一个区域的人口数量及社会经济活动是影响其生态系统服务需求量的重要因素[52],生态系统服务在空间上的供需不匹配可能导致需求得不到满足,从而对居民福祉产生负面影响。LI 等[53]提出生态系统服务供需比的概念用以衡量不同地区的服务供需状况,研究发现太湖流域生态系统服务供不应求,处于赤字状态,需要外部生态系统服务的输入以满足居民需要。WEI 等[10]评估了新疆北部山地-绿洲-沙漠区居民的生态系统服务需求,发现粮食等供给服务的供需不匹配对当地居民福祉有很大影响,而土壤保持等调节服务的供需不匹配对福祉造成的影响很小。生态系统服务需求的研究起步较晚[54],供需关系对居民福祉的影响研究仍处于探索阶段。

与城市居民相比,农村居民福祉往往更依赖于生态系统服务,尤其是供给服务[9],也更容易受生态系统服务变化的影响[40]。而城市居民生计方式相对多样化,可更多地选择生态系统服务的替代品,城市居民福祉逐渐与生态系统服务相剥离[55]。生态退化会对直接依赖于生态系统服务的居民,尤其是贫困人口造成更大的不利影响[28]。生态系统服务与居民福祉之间不是简单一一对应的关系,而是复杂的非线性关系[30],一种生态系统服务能贡献多种福祉要素,而一种福祉要素也可能受益于多种生态系统服务。

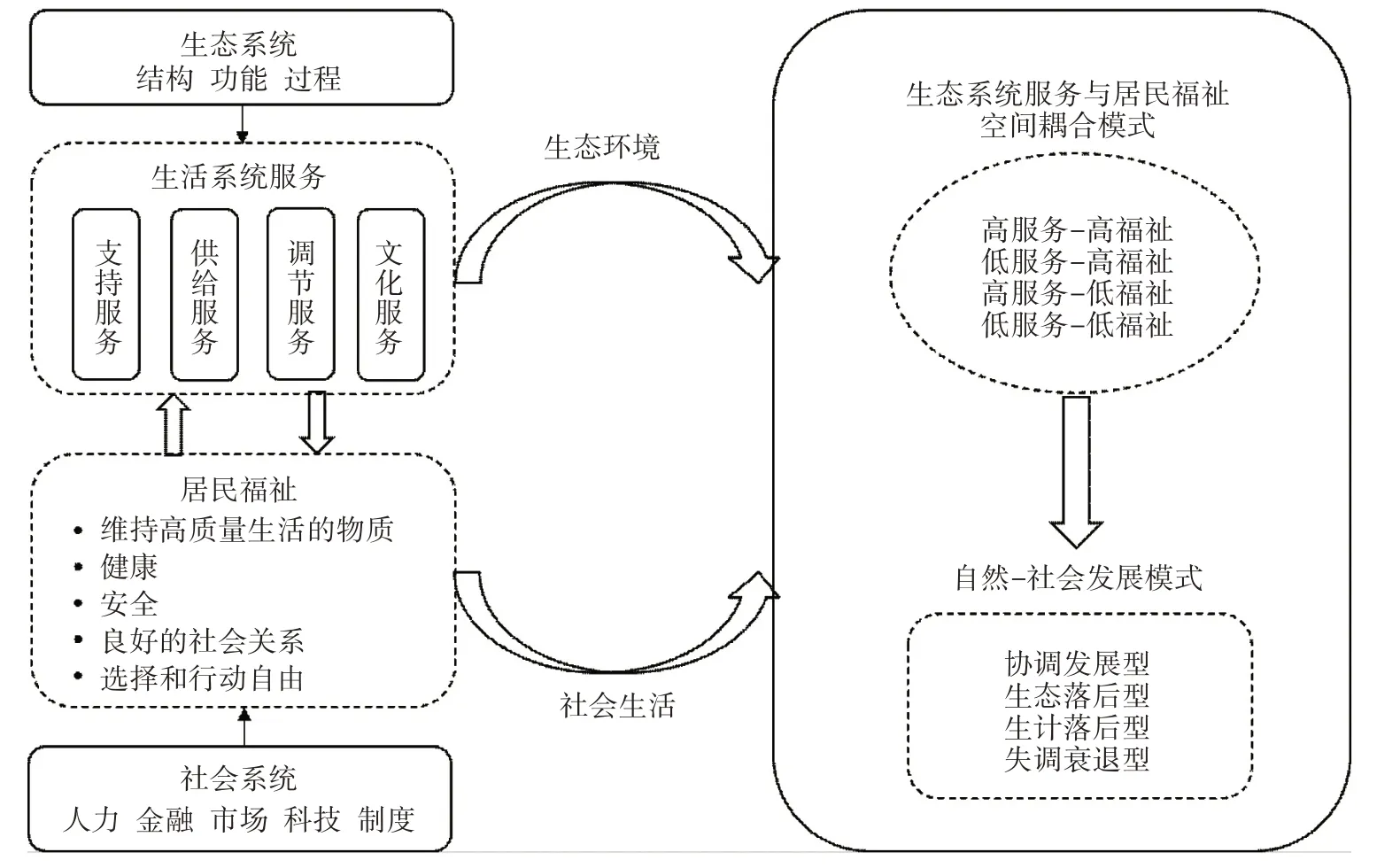

4.2 生态系统服务和居民福祉的空间耦合

生态系统服务受自然禀赋和景观格局的影响具有明显的空间异质性。居民福祉除了受地理区位和自然条件的影响,还受到社会、经济等其他因素的影响,在空间分布上与生态系统服务并不总是具有一致性。综合有关学者的研究[56-59]发现,生态系统服务与居民福祉在空间分布上主要存在“低服务-低福祉”“高服务-低福祉”“低服务-高福祉”和“高服务-高福祉”等空间格局(图2)。“低服务-低福祉”是生态环境与社会生活的衰退失调模式,很容易陷入生态退化与贫困加剧的恶性循环,对于这样的地区应着手修复脆弱的生态环境,采取生态移民等方式改善环境和居民生活质量。“高服务-低福祉”是良好的生态资本未能充分转化成经济效益的模式,此类地区应因地制宜地采取生态旅游或生态补偿等措施改善当地居民福祉。“低服务-高福祉”模式地区应加强对生态环境的保育,以较好的社会经济状况反过来促进生态环境的改善。“高服务-高福祉”是理想的人地关系模式,生态环境与社会经济处于较高的协调发展水平。

图2 生态系统服务-居民福祉空间耦合模式Figure 2 Spatial coupling model of ecosystem services and human well-being

生态系统服务与居民福祉之间是相互影响的关系。生态系统服务的变化会直接或间接地影响居民福祉的组成要素,而居民福祉的改变则会促进人们对生态系统的保育或加大对自然资本的开发力度。例如,在生态环境脆弱区,耕地面积小或生产力低下造成当地居民生计困难,居民为改善自身福祉加大对脆弱环境的利用力度,使得生态系统进一步退化进而导致贫困加剧,造成“生态退化-福祉下降”的恶性循环。部分地区存在居民福祉和生态系统服务分离的现象,生态资本丰厚的地区可能受限于技术水平、生计方式等方面而使居民福祉处于较低水平,良好的自然资本未能转化成较高的福祉水平,生态系统服务价值没有得到充分显化[59]。

随着生态系统服务研究的不断深入,“生态系统结构-过程-功能-服务-人类收益与福祉”级联框架逐步建立[60],涉及自然-社会的结构、过程和分配体系[61]。生态系统与生态系统服务、生态系统服务与人类福祉的转化,受土地、市场、工具、知识、制度等诸多因素的影响[62],生态系统的管理和保护通常在当地进行,但服务和收益却可以传输到其他地区,社会的分配与消费机制也影响了人类福祉[63]。由于缺少合适的研究手段,不同生态系统服务-人类福祉模式之间的转化机制尚不清楚。进一步研究生态系统服务和居民福祉的耦合关系和转化机制,可为面向人类福祉的生态系统服务调控提供分析工具。

4.3 生态系统服务时空权衡对居民福祉的影响

基于人类偏好的生态系统服务类型选择会无意地削弱其他类型的生态系统服务[64]。为追求经济效益的最大化,人们倾向于选择供给服务[65]。供给服务往往能在短时间内大幅提升当地经济水平,而支持服务和调节服务的丧失则不利于生态系统服务的可持续供给[66],致使生态退化,最终影响居民福祉。为提高粮食供给,部分地区毁林垦田、围湖造田,使得生态系统气候调节、水土保持等服务大量丧失;森林的木材供给功能和碳固存等调节服务存在着权衡关系,木材供应量的增加意味着固碳功能的下降[67]。

OUYANG 等[4]基于青海省的研究发现,青海省生态系统服务只有不到三分之一惠及青海省内居民,其余部分被输送到省外区域,其中大部分惠益我国其他省份,少量惠益国外地区。生态系统服务在时空尺度上的权衡要考虑对居民福祉的影响,时间尺度上要权衡短期的经济效益与长远的生态效益,空间尺度上需要权衡不同区域的利益关系和发展诉求。不同尺度上的人群基于不同的利益角度对同一生态系统具有不同的认知,当地居民一般更重视生态系统提供的物质性产品,而大尺度上的管理者往往更看重生态系统的调节功能和降低自然灾害的能力。一般来说,生态系统管理的决策制定应基于长远的时间尺度和较大的空间尺度,以保证生态系统服务的可持续供给和更多的受益人群。对于区域尺度上因生态保护而导致发展受限的居民,应合理采用生态补偿、提供生态管护岗位等措施来实现生态保育和福祉改善的双赢。

4.4 农户生计为生态系统服务和福祉的关联提供新视角

生计是指人们为了提高生活福祉、实现生计目标,利用其拥有的资本、能力、权利谋求一种或多种生计活动的过程,包括资本、能力和行动3 个要素[68]。农户的生计方式多种多样,有传统农业型、集约化农业型、外出务工型、经商型等。在我国以农户为基本单位的土地利用制度和农业生产模式下,农户生计方式决定了其对生态系统的利用方式和产生的后果,对于生态系统和自身福祉变化具有重要影响。

生计方式既体现了人们利用资源的方式,又是人们收入和福祉的来源,是连接生态系统服务和居民福祉的重要纽带。连片特困区农户搬迁前后生态系统服务和福祉变化的关系研究表明,农户福祉与供给、文化服务联系紧密,搬迁后农户福祉的提升主要依赖于非农生计方式转变带来的经济收入提高[69]。密云水库流域农户对生态系统服务的依赖程度会影响生态环境和农户福祉,通过改善交通设施、提高受教育年限等措施,可以提高生计资本、转变生计方式,能够实现当地生态保护和福祉提高的双赢[70]。在一些生态脆弱区和生态功能区,当地居民对生态系统存在很大的依赖,通过限制居民对生态系统的直接利用,仅靠生态补偿的资金支持,不改变其生计方式,难以实现可持续发展[71]。改变当地的经济发展方式和居民的生计方式,才是实现可持续发展的最终机制[71]。农户生计的多样化和非农化能够减少农户对生态系统服务的直接依赖,促进生态系统的恢复[72]。可见,农户生计方式作为连接生态系统服务和居民福祉的纽带,为解析两者的耦合关系提供了新视角。

5 结论与展望

本文对居民福祉的概念、特征、评价方法及其与生态系统服务之间的关系进行了梳理和总结。研究表明:

(1)居民福祉具有多维性、地域差异性和尺度效应。

(2)主客观指标相结合的评价方式是福祉测度的主要发展方向。

(3)生态系统服务和居民福祉之间存在复杂的耦合关系,农户生计方式为两者关系的深度解析提供了新视角。

针对当前研究中的问题和不足,本文对今后研究方向作出以下展望:

(1)融合多学科知识和方法

居民福祉与生态系统服务是社会系统和自然系统耦合关系的重要部分,需要采用跨学科、多领域的知识、手段和方法进行探究。经济学、社会学等领域的学者偏重于探究影响居民福祉的社会经济因素;心理学领域的学者主要关注居民的情感体验和感受;地理学、生态学和环境科学则更注重生态系统对居民福祉的贡献。多角度探究居民福祉的影响因素及其与生态系统服务的相互作用机制,采用自上而下和自下而上相结合、统计数据分析和农户调研访谈相验证的方式,开发集指标、框架、模型于一体的监测和评价体系,可为居民福祉与生态环境的协同改善和区域可持续发展提供科学参考。

(2)规范不同尺度的福祉评价体系

生态系统服务和居民福祉的关联机制难以深入的原因之一是缺乏规范化的福祉评价体系,这也导致同类研究间难以进行横向比较。生态系统服务的定量评估已比较成熟,而福祉研究中指标体系的构建或选取仍存在较强的主观性。加强基于生态系统服务视角的福祉研究,规范个体、家庭和区域等不同尺度下的福祉评价体系,完善福祉数据库建设,将福祉指标与生态系统服务相关联,深度解析生态环境脆弱区、生态扶贫开发区、特色农业优势区、乡村文化旅游区等典型区域多维福祉和生态系统服务的耦合关系,对于推进生态系统服务和居民福祉的定量化研究具有现实意义。

(3)深入解析生态系统服务对居民福祉的影响机制

生态系统服务与居民福祉的定量研究处于初级阶段,生态系统服务对居民福祉的影响机制仍不明晰。生态系统服务对哪些福祉要素有贡献,贡献程度如何?哪些生态系统服务与居民福祉显著相关,哪些无关,无关的服务是否真的不重要?生态系统服务在何种程度上惠及当地居民,又在何种程度上通过生态系统服务流对大尺度上的人群做出贡献?对这些问题的定量化研究有助于解析生态系统服务对居民福祉的影响机制,从而进一步认识两者之间复杂的耦合关系。农户生计体现了农户利用生态系统服务的途径和方式,也能直接与收入挂钩,为解析生态系统服务与居民福祉的耦合机制提供了连接点。

(4)将居民福祉纳入生态管理和科学决策

居民福祉的改善贯穿于社会发展的始终,如何在维系健康生态系统的同时不断提高居民福祉,是生态系统管理和可持续发展面临的一大难题。科学核算生态资产和生态系统生产总值,建立健全生态产品价值实现机制,制定合理的生态补偿标准和政策,对于保障生态系统服务的可持续供给和福祉提升具有重要意义。以居民福祉改善为导向的生态系统管理和决策制定能够为生态文明建设提供有力支撑。