辛弃疾信州词文学景观书写

裴佳敏, 宫臻祥

(陕西理工大学 人文学院, 陕西 汉中 723000)

纵观南宋版图,信州四方辐辏,东毗两浙路,南接福建路,西临江西路。信州位于江南东路的最南端,《广信府志》云:“信之为郡,江以东望镇也,其地上于饶,其俗美于广,牙闽控粤襟淮面浙,隐然为冲要之会。”[1]1761信州是连接赣、闽、浙、皖四省的重要交通枢纽,乃南宋中心腹地,具有“进可至政治中心临安、退可居山水林泉之美的优势”[2]221。淳熙八年(1181)冬末,南宋文坛巨匠辛弃疾被劾罢官后寓居在信州的上饶和铅山,他在此期间创作的词高达460首,占辛弃疾词总量的70%。本文所指“信州词”即指辛弃疾寓居信州期间创作的词作。

目前学界关于辛弃疾信州词研究,主要集中于两类,一类是对关于信州词中山水描写的研究,较有代表性的如陈晓芸、刘宇龙的《辛弃疾信州山水词初探》一文,文章重点分析了辛弃疾侨寓信州期间咏叹的山水佳作及其山水词所寄寓的身世之感,认为信州山水是词人找寻生活乐趣的源泉以及排解内在愁绪的出口[3]。山东师范大学朱长英的博士论文《地理空间对宋词影响之研究》论及信州山水对辛弃疾词创作的影响和意义,她认为信州的自然山水是辛弃疾选择其作为归隐地的主要原因[4]。辛弃疾信州仕宦及生活经历是目前学界研究的另一个热点,这类研究成果大多为硕博论文,如南昌大学王传运的硕士学位论文《辛弃疾在江西隐仕经历和词作研究》对辛弃疾在江西隐仕经历以及退居心态进行阐释,并对其词作的题材内容与艺术风貌作了技术分析[5]。通过对现有研究的梳理发现,当前对辛弃疾信州词的研究多数只提及对景观本身的描写或景观作为创作主题的原因,未考虑到信州词中景观所蕴含的文学功能及意义,因此尚有探讨空间。相较于一般的山水景观,辛弃疾信州词中带有“文学属性”和“文学功能”的地理景观具有独具一格的书写特征、文学功能和意境营造方式。

一、辛弃疾信州词文学景观的书写特征

所谓文学景观,是指“具有文学属性和文学功能的自然或人文景观。”[6]233文学景观与一般景观最大的区别在于是否有“文学属性”和“文学功能”,这也就意味着文学景观的生成必定有文学活动的参与。

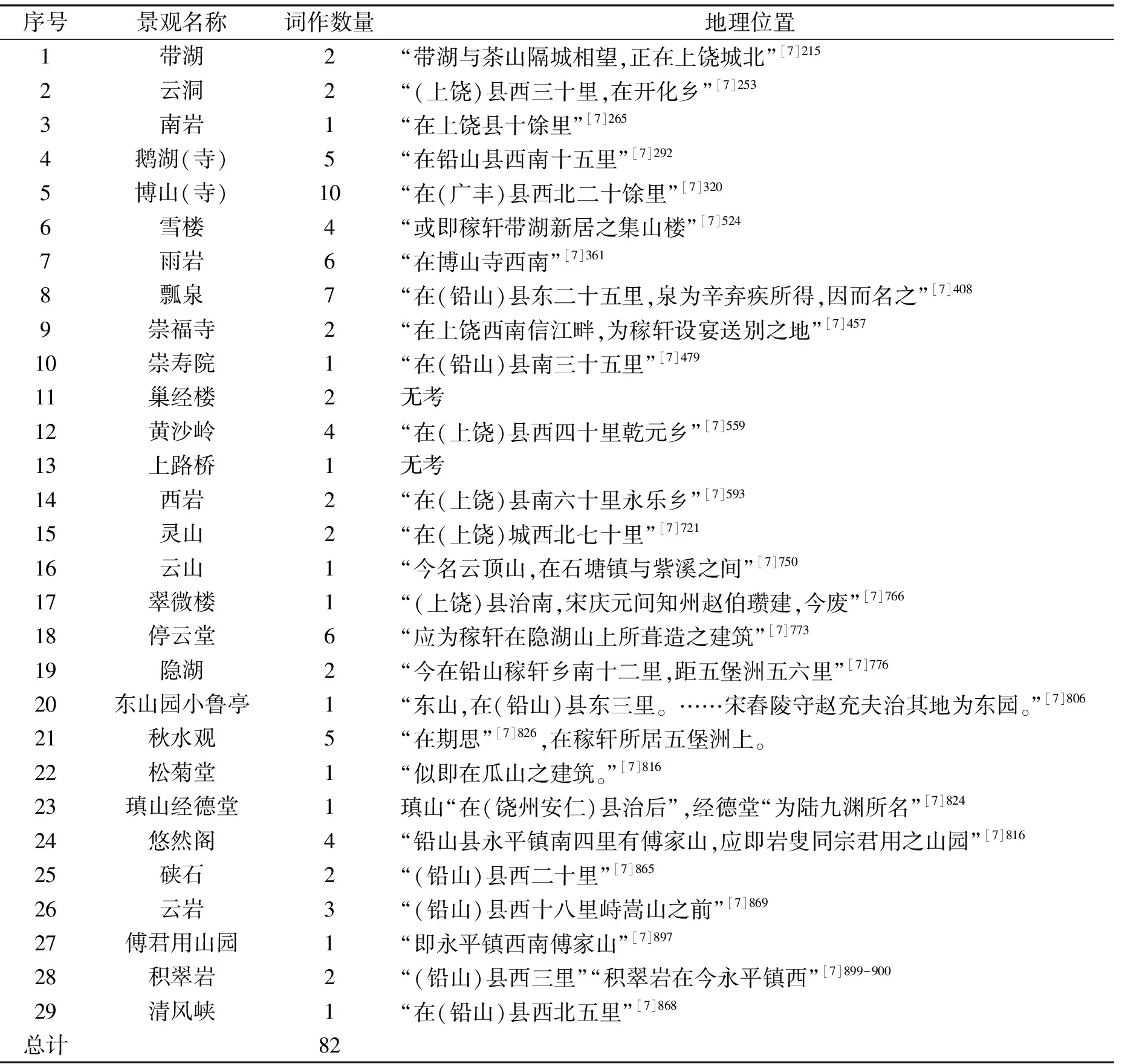

本文根据辛更儒先生专著《辛弃疾词编年笺注》考证,将辛弃疾游历过的信州景观名称、词作数量以及地理位置进行统计、整理,详见下表:

表1 辛弃疾信州词文学景观一览表

辛弃疾寓居信州期间的出游经历及其诗词创作,与信州的山川形胜共同构成了独特的信州文学景观,其词作中提及信州景观30余处,具体涉及82首词。

(一)实体性

辛弃疾为何将其蛰居之地选在信州?遍历天下的北宋游僧释觉范驻足在江西上饶的天宁寺,在其文《信州天宁寺记》中撰写到:“江南山水冠天下,而上饶又冠江南。自昔多为得道者所庐,鹅湖、龟峰、怀玉,号称形胜,而灵山尤秀绝。”[8]35“多为得道者所庐”的首要因素是信州山川之秀、形胜之奇,这足以吸引辛弃疾出游并留下千古绝唱。

辛弃疾信州词中文学景观的书写以实体性景观为主。实体性文学景观,指的是“文学家在现实生活中留下的景观,包括他们光临题咏过的山、水、石、泉、亭、台、楼、阁,他们的故居,后人为他们修建的墓地、纪念馆,等等。”[6]234辛弃疾退居信州期间,出游成为他赋闲生活的重要部分。辛弃疾所至之处多为山岩泉壁、亭台楼阁,或题咏、或戏作,他笔下的信州钟灵毓秀,林籁泉韵,而信州景观为辛弃疾所青睐的直接因素是寺庙与山川共同构成的人文和自然文学景观。从表1中可以看出,辛弃疾信州词所涉及实体性文学景观中自然类文学景观有鹅湖、云洞、博山、西岩、云岩、黄沙岭、灵山、隐湖、硖石等,人文类文学景观有秋水观、停云堂、松菊堂、东山园小鲁亭、傅岩叟悠然阁、翠微楼等。闲居带湖期间,辛弃疾时常往来于博山寺、鹅湖寺和崇福寺,他往来于山寺的主要目的不是游观,而在于修行,在于排忧,在于消解内心的郁愤。辛弃疾信州词中书写过的文学景观均具有一定的观赏价值与文学内涵,正是这些文学景观激发词人留下传世佳作,而辛弃疾的声名与才华同样抬升了信州风物的知名度。

辛弃疾的故乡济南以汩汩滔滔的72名泉林立天下,从北向南的迁徙经历,让辛弃疾对“水”这类景观尤为关注,这一点在其对归隐地的选择上得到很好的印证。他落职赋闲、退居上饶的第一个归隐地——带湖,澄如宝带,杨柳环绕,享山川之秀,有林中之美。辛弃疾初寓带湖时所作《水调歌头·盟鸥》一词,更以“一日走千回”[7]233的夸张之笔来表达自己对带湖风景的深切喜爱。第二个归隐地选址位于铅山瓢泉,“飞流万壑,共千岩争秀”[7]407,瓢泉澄渟清幽,万壑竞秀,其山水之美不言而喻,辛弃疾的爱泉之情自然流露。此外,辛弃疾题咏过的硖石、上卢桥、西岩等多处文学景观亦得山水之胜。

(二)临场性和近观性

辛弃疾信州词大多为临场之作。在信州期间,他辗转多处文学景观,大都亲临身处,实景描摹。淳熙九年(1182),辛弃疾遭劾落职、赋闲带湖的第一个春天即作《水调歌头·盟鸥》,以“带湖吾甚爱,千丈翠奁开”[7]233赞叹带湖的清澈透明。庆元元年(1195),又遭论劾的辛弃疾退居瓢泉作词《祝英台近》,以“水纵横,山远近,拄杖占千顷”[7]683赞美瓢泉的水光山色。开禧元年(1205),辛弃疾自镇江奉祠再归铅山后所赋《临江仙》,以“老去浑身无着处,天教只住山林”[7]1054再次感慨对瓢泉风光的喜爱,词人将所观、所闻、所感、所想付诸于笔墨。辛弃疾游观时的创作热情很高,时有即兴之作,或题于墙壁上,如《江神子·博山道中书王氏壁》《丑奴儿·书博山道中壁》;或题于山岩上,如《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》《鹧鸪天·游鹅湖醉书酒家壁》。山川秀发、土沃风淳的信州府与辛弃疾观阅书写的信州山水具有高度同一性。

辛弃疾在信州居住的近二十年时间里,游历踪迹行至永丰县、永平镇以及乾元乡,最远也不过上饶县西北七十里的灵山。辛弃疾自带湖移居瓢泉之后,他游观的距离有由远而近的转变。或许是因为年龄的不断增长和身体的日渐衰退,辛弃疾将游览目光从远距离、高频次的地理景观投向瓢泉新居。从辛弃疾寓居瓢泉期间所作词可以看出,瓢泉草堂、秋水观、停云堂、松菊堂等瓢泉居所的组成建筑反复出现,其中,涉及瓢泉、秋水观以及停云堂的词作均各有六次之多。正如学者汲军所言:“辛弃疾所游历信州山水都在自己居所周围,没有超过百里的距离,有些甚至只是一些小小的名胜之地。”[9]180“一丘一壑也风流”[7]393的山水观念让辛弃疾远离世俗纤尘,唯求放情于林泉丘壑之中,既追求物质上的安贫乐道,不慕荣名利禄,又享受精神上的淡泊自守,悠然自得。

二、 辛弃疾信州词地理意象的文学功能

意象是文学作品的重要单位,文学作品中提到的“意象”往往是客观物象与主观臆造的结合,它“或是融入了主观情意的客观物象,或是借助客观物象表现出来的主观情意。”[10]54意象选择是文学创作者传达内在情愫的重要文学载体。文学地理学视域下所谓的地理意象,从意象概念衍生出,“乃是可以被文学家一再书写、被文学读者一再感知的地理意象,它们既有清晰的、可感知的形象,也有丰富而独特的意蕴。”[6]326辛弃疾将他亲历的信州景观移植于词,这些词不仅展现了信州地理空间视阈下的物质形态与民俗风物,从文学地理学角度来讲,这些被辛弃疾反复吟咏的文学景观还兼有地理意象的文学功能。这些客观存在的且多次出现在辛弃疾信州词中的地理意象,具有承载其智性沉思与心灵漫游的文学内涵,是其信州词情感阐释的有效手段。

(一)审视心灵的看台

淳熙八年(1181)冬末,辛弃疾闲退带湖时已四十二岁,“平生塞北江南”[7]344的不凡理想与“白发苍颜吾老矣”[7]344的寂寞处境构成辛弃疾焦灼不安的复杂心态。当他既眷恋西北神州,又甘心闲处放浪的矛盾情绪交织在一起时,灵山、瓢泉、雨岩等地理意象成为辛弃疾审视人生的心灵看台。

首先,辛弃疾虽失志,但他在词作中始终流露出积极的心态。瓢泉,据《铅山县志》载:“其一规园如臼,其一直规如瓢。周围皆石径,广四尺许,水从半山喷下,流入臼中,而后入瓢。其水澄渟可鉴”[11]537。瓢泉是辛弃疾词中多次出现的典型地理意象,其泉声“听兮清佩琼瑶些”[7]685,其水质“明兮镜秋毫些”[7]685。知音难觅、落拓失志的辛弃疾不求闻达,甘心啸傲林泉,以退为乐,正所谓“仰天大笑冠簪落。待说与穷达,不须疑着。古来贤者,进亦乐,退亦乐”[7]705。幽居深山、清洌可鉴的瓢泉似乎成为辛弃疾眺望人生、审视自我的心灵场所。他着眼于位于偏远之地的雨岩,“溪上路,算只有红尘不到今犹古”[7]364是其能够保持混沌朴拙风貌的根本原因。

其次,辛弃疾笔下的地理意象是有人情味、通人性的文学景观,他赋予了这些地理意象归附自然、突破现实的象征意义。正如雨果所说,诗是(诗人)“内心的隐秘的回音”[12]112。辛弃疾的每一首词作都以自己的主观情感观照万物,让万物皆有灵性,同时附有词人或隐或显的内在表现。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”[7]987便是这种表现最好的诠释。灵山,乃江南道、佛二教圣地,王安石、韩元吉、徐玑、徐元杰、夏言等历代文人悦而游之,皆有诗文题咏。韩元吉绘其状貌:“稍稍对岩壁,森森面嵚崎”[8]76(《望灵山》)。徐玑摹其缥缈:“欲看灵岫远,须待晓云开”[8]138(《登信州灵山阁跨鹤台》),灵山的险峻清幽尽在笔端。相较于此,辛弃疾笔下的灵山则更多了一份情韵,如《沁园春·灵山齐庵赋时筑偃湖未成》开篇三句“叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东”[7]723,词人以我观物,将重叠绵延的山峰比喻成被拦腰控勒的“万马”欲作回旋向东之势。不仅如此,奔腾爽朗的灵山争着从清晨的云雾里钻出来要与词人“见面”,意喻“老合投闲”的词人不为人世所喜却被青山所看重。再看《生查子·独游西岩》的上片,“青山招不来,偃蹇谁怜汝?岁晚太寒生,唤我溪边住”[7]593。辛弃疾借西岩来自写,将山品与人品相融。这两位岁寒之友因品格相似而思谋相伴,“招不来”的青山如人般的清高孤傲更是词人真实的人格写照。

最后,辛弃疾借地理意象传达其清廉自守的名利观。辛弃疾南渡以后,时常遭受政治谤毁,舆论催折,所以他对人生产生了一种莫名的怨艾与厌倦,看穿了富贵利达。从他为傅岩叟的悠然阁所题咏的三首词作来看最为显著,“悠然”二字的来历即表明辛弃疾罢职闲居后对荣名利禄的鄙视。如他在《新荷叶·再题傅岩叟悠然阁》一词中云:“种豆南山,零落一顷为萁。岁晚渊明,也吟草盛苗稀。”[7]942这四句既表现了辛弃疾与陶渊明同调,又表明词人晚年生活虽困顿,但他并不戚戚于功名,正如杨恽以“人生行乐耳,须富贵何时!”[13]2183(《汉书·杨恽传》)的乐观态度对待罢职归田一事,辛弃疾追求的正是安贫乐道、归于自然的人生态度。

(二)回归自然的驿站

“文学的加入、文人题咏为景观注入了灵魂,注入了浓郁的感情,使其在真正意义上活了起来。”[14]风物清嘉、钟灵毓秀的信州山水在辛弃疾的审美观照下妙笔生花,不仅是他审视人生的心灵看台,而且成为其隐居山林、回归田园的自然驿站,是其胸怀淡远、人格高雅的精神象征。

鹅湖山寺“一榻清风殿影凉,涓涓流水响回廊”[7]291的清旷风景更能显示出词人的安闲意态与惬意情趣。如果说从鹅湖归来的遣兴之作《鹧鸪天》(枕簟溪堂冷欲秋)于闲适中寓悲壮,那么同调之作《鹧鸪天》(着意寻春懒便回)便呈现出不同的意味。

着意寻春懒便回,何如信步两三杯?山才好处行还倦,诗未成时雨早催。 携竹杖,更芒鞋。朱朱粉粉野蒿开。谁家寒食归宁女?笑语柔桑陌上来。[7]374

上片写词人出游的情状。体力不支的词人信步而行于鹅湖道中,偶得眼前风景的美妙,却发现自己已经疲倦,于是随意休憩欲即兴作诗一首,不料此时春雨淅沥,仿佛是特意催他成诗的雨信。在一“倦”一“催”中,词人随遇而乐的喜悦便归于信雨的来临。下片着重写野外的风光和人事,更是信手拈来。词人陶醉于野花的盛开,又被渐渐走近的农家女儿的爽朗笑声吸引着。这“朱朱粉粉”的野花与这群自由烂漫的女儿都是那么自然,那么美丽。看着风景的词人,内心的安宁与欣喜是不言而喻的。清代黄蓼园《蓼园词评》:“按通首总是随遇而安之意。山纵好而行难尽,诗未成而雨已来,天下事往往如是。岂若随遇而乐,境愈近而情愈真乎。语意如此,而笔墨入化。故随手拈来,都成妙谛。末二句尤属指与物化”[15]3041。此言为知言,词中朴素美与人情美的相融所体现出来的是辛弃疾内心真正的悠闲适宜。

辛弃疾的游观生活率性自然,时有戏谑之作,隐隐暗喻其归于自然、趋于淡泊的心境。如在《玉楼春·戏赋云山》《玉楼春·隐湖戏作》《玉楼春·重到云岩,戏徐斯远》《行香子·博山戏呈赵昌甫、韩仲止》等词作中均有体现。从词题上看,辛弃疾在这类词中,均以“戏”为题,虽然带有明显欢快幽默的色彩,但并非皆以戏而成篇,词中带有隐隐的禅意。在《玉楼春·戏赋云山》中:

何人半夜推山去?四面浮云猜是汝。常时相对两三峰,走遍溪头无觅处。 西风瞥起云横度,忽见东南天一柱。老僧拍手笑相夸:且喜青山依旧住。[7]749

词人以云山为戏作景观,将西风忽起、浮云横渡、老僧拍手等几处景物变幻构成一段云来山隐的奇趣,同时赋予其蕴藉含蓄的理趣:“以浮云写境,以青山写心:浮云(外境)尽管千变万化,时起时落,但青山(我心)则终究不动,真定有恒。”[16]994尤其结尾一韵,老僧的拍手笑夸,使云山变化带有佛家所言的禅意,“此类词似写景,实似偈语。在《稼轩词》又是一格”[17]246。

“江山如画里,人物更风流。”[18]146辛弃疾通过对文学景观的选择、提炼、创造,在词作中塑造了蕴含其情感体悟与生命意识的地理意象。这些具有特定内涵的地理意象,不仅为想要极力摆脱世俗纷扰、寻求精神家园的词人找到了心灵的航向,而且成为展现词人内心世界的最佳窗口。

三、 辛弃疾信州词意境营造的方式

王国维先生认为:“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。”[19]28辛弃疾的文学创作讲求意境营造,以“真景物”“真感情”塑造柔性词风,建构多维空间,形成清新雅淡的语言风格,与实体性文学景观互通互融。

(一)鲜明的柔性词风

辛弃疾,一位质朴刚直的北方志士,却将他一生全部的文学才情施展于柔婉秀美的江南水乡,融南北词风于一体形成其雄深雅健的壮美词风。蔡嵩云有言:“稼轩词,豪放师东坡,然不尽豪放也。其集中,有沉郁顿挫之作,有缠绵悱恻之作,殆皆有为而发。其修辞亦种种不同,焉得概以‘豪放’,二字目之。”[15]4913信州山林纵横,梯田环绕,呈现出江南清丽柔婉的特点,因而辛弃疾信州词对文学景观的意境塑造也呈现出鲜明的柔性词风。辛弃疾门生范开言其词“固有清而丽,婉而妩媚”[7]1104指的便是这一种词风,这种柔性词风主要表现为“直笔为柔”和“摧刚为柔”。

1.直笔为柔

辛弃疾对信州文学景观的描绘具有极强的写实性,尤其在渲染和谐秀美的乡村图景时,以真景入词,以真情表意。这种将所见之景融于词中并以清婉雅丽之笔表达的方式称之为“直笔为柔”,辛弃疾农村词中多有体现,如《清平乐·博山道中即事》写词人夜行博山道之景,柳密露浓的雨后山道,岸边被露水打湿征衣的行人,孤影晃动中入梦的白鹭,溪边浣纱少妇的娉婷身影,门前稚嫩幼儿的啼哭声,全词由光、影、声构成了一幅动静相生的博山夜景图,颇有质朴清丽之柔。再如《西江月·夜行黄沙道中》,词人“以宁静的笔调描写了充满着活跃气氛的夏夜”[20]442,明月清风,蝉鸣鹊躁,蛙声喧闹,疏星稀雨。词人和谐巧妙地将黄沙道上几个典型景物串联在一起,宛如一幅清疏淡雅的水墨画。

2.摧刚为柔

冯煦言辛弃疾词“摧刚为柔,缠绵悱恻,尤与粗犷一派,判若秦越”[21]67。所谓“摧刚为柔”,即将豪迈、刚健的宏大情感寓以清疏雅丽、秾纤婉媚之笔法表达出来。此法为辛弃疾独创,它主要通过比兴、象征、用典等方式表现,在《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》中,词人用美人香草的比兴手法来寄托失意英雄的高洁人格与爱国理想,结韵又以唤湘累而舞石龙的暗语进一步抒发知音难觅、年老空山的悲凉之情。“剑雄心,抗高调,变温婉,成悲凉”[15]1643,此词以婉曲深幽的笔调,使其雄豪激切的情感力量内化为一种感人至深、真实自然的情愫。又如《沁园春·灵山齐庵赋时筑偃湖未成》,透过灵山及齐庵的雄奇壮美含而不露地抒发词人投闲置散的怨艾不平与苦闷寂寥。杨慎独赞辛弃疾之用典,其引庐陵陈子宏语:“且说松而及谢家、相如、太史公,自非脱落故常者,未易闯其堂奥”[22]104。辛弃疾不为“故常”所缚,笔力之峭,意味深长。此类词并不等同于那些直率、豪放的壮词,而是以清疏婉曲为主要基调,柔中带刚,具有曲折隽永的艺术美。

辛弃疾词中鲜明的柔性风格是信州形神兼美的文学景观浸润的结果,这种独特的意境营造方式来源于辛弃疾对信州的地理认知以及审美接受,也成为其文学艺术表达的魅力所在。

(二)多维地理空间的审美建构

文学地理学意义上所谓地理空间,“是存在于作品中的由情感、思想、景观(或称地景)、实物、人物、事件等诸多要素构成的具体可感的审美空间”[6]143。地理空间的构成要素丰富多样,其建构模式会直接影响文学作品的审美风格。辛弃疾信州词存在多个地理空间并存的现象,这种多维度空间形式的建构,有助于读者置身于他所营造的审美空间,去体悟词人与不同历史空间的对话以及与不同地理空间产生的情感共鸣。

1.与不同历史空间的对话

辛弃疾信州词中不同历史空间存在密切的联系,如《水调歌头·赋傅岩叟悠然阁》一词中出现的南山和悠然阁是两种不同的地理空间,但它们的意义却是相通的。傅岩叟以“悠然”名其阁,“悠然”二字从陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”[23]258而来,南山则是陶渊明采菊时所存在的地理空间。陶渊明悠然见南山之意义,苏轼《题渊明〈饮酒〉诗后》言:“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气多索然矣。”[24]13“南山”在陶渊明笔下成为其遗世忘情、归于田园的精神象征,辛弃疾笔下的“悠然阁”正是这一地理空间内涵的继承。词人与傅岩叟站在悠然阁上所看到的“云正出,鸟倦飞”[7]849之景与陶渊明当年所见“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”[23]454的景物相一致,在不同的历史空间中二人归于自然、趋于平淡的心态与彼时的陶渊明如出一辙。

2.与不同地理空间的共鸣

辛弃疾信州词中呈现出来的文学景观,内涵丰富,在多维地理空间中蕴含不同的意义,如《木兰花慢·题上饶郡圃翠微楼》中,词人登临翠微楼,眼中不仅有令人神往的南山之景,他还将目光投向难以收复的西北大地,“登楼更谁念我,却回头西北望层栏”[7]766,一种强烈的家国之感与忧患意识油然而生。“云雨珠帘画栋,笙歌雾鬓云鬟”[7]766的楼头胜景与难以收复的“西北”大地构成了两个完全不同的地理空间,西北神州无人留意,而眼前的雄伟郡楼却歌舞升平,在对比中表达了词人既眷顾西北失地,又不甘投闲放浪的复杂情愫。辛弃疾往往在词作中使当下的地理空间与远方的地理空间产生情感共鸣,既凸显了此时此地的登临之意,又在一定程度上释放了内心的压抑情绪。

(三)清新雅淡的语言风格

文学作品的意境塑造皆以语言作为载体,语言是文学作品艺术风格转变与地理空间建构的支柱。辛弃疾信州词平淡而有思致,语言质朴,情意深厚,神采与意境自然出之。他擅于用白描手法创造清雅淡静的风格,在其博山词中多有体现:

烟芜露麦荒池柳,洗雨烘晴。洗雨烘晴,一样春风几样青?[7]321(《丑奴儿·书博山道中壁》);

千峰云起,骤雨一霎儿价。更远树斜阳,风景怎生图画?[7]341(《丑奴儿近·博山道中,效李易安体》);

布被秋宵梦觉,眼前万里江山。[7]344(《清平乐·独宿博山王氏庵》);

一川松竹任横斜。有人家,被人遮。雪后疏梅,时见两三花。[7]320(《江神子·博山道中书王氏壁》)

春风池柳,夏雨斜阳,秋宵明月,冬雪疏梅。辛弃疾用白描手法,用浅显平易的语言构建了一幅幅清幽秀美的博山四季图!

陈廷焯有云:“稼轩词有以朴处见长,愈觉情味不尽者。”[15]3911以淡笔写浓情也是辛弃疾信州词的主要特色,简单朴拙中自饶深志。如《鹧鸪天·鹅湖归,病起作》一词中“红莲相倚深如怨,白鸟无言定是愁”“不知精力衰多少,但觉新来懒上楼”[7]393,语浅情深,将自己百无一是的身世之悲与山河恢复无望的家国之痛汇成一片。正如陈廷焯所言:“信笔写去,格调自苍劲,意味自深厚。不必剑拔弩张,洞穿已过七札,斯为绝技”[15]3792。再看《丑奴儿·书博山道中壁》结韵“欲说还休,却道‘天凉好个秋’!”[7]327辛弃疾以吞咽式表情法,用闲淡、轻松的措辞表达国耻未雪、壮志未酬的悲痛,包孕更深,余味更广。

辛弃疾用白描写境,以淡笔写浓情,将深厚的情感置于散文化的语言系统之中,表现了其清新闲淡、意蕴无穷的语言艺术。

综上所述,辛弃疾信州词中的文学景观,在实体性、临场性与近观性为主要书写特征的基础上,因其意象阐释和意境营造的双重审美特征,一定程度上反映了他对信州的地理认知、生命意识与人格理想等多重元素,彰显了辛弃疾词性品格的意义功能与写景造境的高超艺术。从文学地理学角度研究辛弃疾信州词中的文学景观,能够以全新的视角发掘词作背后隐藏的审美空间与人文情怀。