可爱的“小文化人”

“小文化人”风尘仆仆,步履不停,各得其乐,散发清芬。他们为村人写春联,教顽童习书法,守护祠堂、乡约、城市历史、文化遗产,办读书会,开图书馆,建私人博物馆,以有用之身,做“无用”之事;以赤诚之心,传承文化薪火。他们如此平凡,也会囿于柴米油盐;但又如此脱俗,醉心诗书礼乐,理想情怀。他们身处哪里,就滋养哪里的一小片文化土壤。

大地上的“小文化人”,像一粒粒烛光,照亮方寸天地。

胡国繁:研学船山20年的求道人

研学王船山20年后,胡国繁梦见了这位明末清初的哲学家。“我梦到了船山,也梦到了他的梦。”已至知命之年的他觉得,这是一生中最好的时候。“我要畅快地学船山,讲船山。”

胡国繁第一次与王船山“相遇”,是在2002年的中国(衡阳)船山文化节上。那天,广场上聚集了近十万人。“一眼过去望不到头,在当年这是电视上都少见的景象。”刚毕业于湖南师范大学的他,回乡当了语文教师,第一次见到这样的大场面,他感到震撼。

胡国繁不明白这位衡阳老乡为何有这么大的影响力。正好,他在文化节上获得了一套关于王船山的论文集,决定在闲暇时读来解闷。

他没想到,一读就着了迷。读完那套论文集,他坐着大巴去县图书馆查资料,读完馆里的书,又在网上搜集研究王船山的著作。一本《王船山先生行迹图》,是民国时期的孤本,在旧书网上售价过万元,他跟卖家软磨硬泡买来,用塑料膜仔细将书包好,珍藏至今。

除了自己读,他还带着学生们读。他在学校里组建船山文学社,自费出版刊物《船山文艺》,全部免费发给县里各所学校。

为了按时出刊,他常常要从山区赶往40公里外的县城印刷厂,校稿到晚上,没有班车回家,他就吃2元一份的蛋炒饭,睡在10元一晚的旅馆里。但胡国繁觉得很快乐:“经世致用,知行合一。我读了船山先生的书,如不为他做些事,那就是没读进去。”他一干就是8年,蛋炒饭涨到5元,旅馆住宿费涨到40元。一起组建文学社的同事渐渐离开,只剩他一人,杂志也就停刊了。

亲戚朋友不明白这位大学生为什么不想着出人头地,却醉心于古代的一位哲学家。胡国繁说:“我从小就会想人往哪里去的问题,会因此苦恼,是船山先生的思想解救了我。读船山,养性气,是我立人之本,与生活无关。”

刊物停了几年后,胡国繁和朋友创立了衡阳县船山文化传习会。他说:“本想取名研学会,但他们说,让我一个人搞研究,他们就做做传播工作。也对,船山思想入门难,但是用船山文化感召人不难。”

胡国繁开始发表文章,出版专著,去学校作公益讲座,到北京、武汉、杭州、珠海等地参加文化活动,探索各种传播形式。他也得到了衡阳市船山学会原会长熊考核、衡阳市湖湘文化研究会副秘书长肖培等多位专家、同道的支持。“船山先生说‘六经责我开生面’。我这是,船山责我开生面。”

他影响到了更多人。他的学生刘洋考入南华大学,在大学里办起了文学社;高校老师刘艳平请他指导的课题《船山文化外译研究》,获得了湖南省教育科学研究优秀成果奖;德国学者何乏笔特意来找他交流。

胡国繁指导建立的研学基地就建在船山故居旁,每年要接待一两万名学生。学生们着古时书生装束,行躬身礼,学船山学说。“船山先生的‘天下中国观’与‘人类命运共同体’有不谋而合之处,我希望研学船山的孩子们,视野能更宽阔一些。”胡国繁说。

“吾生有事,吾道不孤。船山文化,代代相传。”王船山离开300多年后,研究、传播船山文化的人仍在传薪继火。(唐嘉洋)

小城里的书画人

和其他退休老人的生活相似,张奇云每天一起床就忙着准备早餐、送孙女上学。完成这些事后,另一种生活便从那个叫秋枫书画院的地方开始了。

小城华容位于湖南北陲,张奇云在这里生活了大半辈子。走在路上,常有人向他问好,尊敬地叫一声“张老师”。67岁的张奇云是小城里颇有声望的书法家,退休后他希望自己仍能“像秋天的枫叶一样火热”,便和几位友人一起创办了秋枫书画院。每天早上8点,十余位志趣相投的老友聚在这间简陋的小屋里,写字画画,互相切磋,快到中午时才散去,和寻常大爷一样买菜回家做饭。

在老家凤形村,张奇云亦是小有名气的“文化人”,他前脚迈进屋,求字的人后脚便跟进了门。张奇云乐于写字,更乐于和大家聊写字。他气质儒雅,“出口成章”,很受村民敬重。好几位村民受他影响,每周四骑着摩托车去县城的老年大学上书法课。

张奇云曾在华容当中学老师。三四十年后,当年的学生还记得他漂亮的板书,很多学生因他迷上书法,时常“较量”谁的字更好。他的一位学生已在省城当了大领导,每次回乡,还是到这小小的秋枫书画院来,一起谈书论画,挥毫泼墨。有得意之作时,学生笑问:“如何?”张奇云颔首:“青出于蓝。”这个学生说,退休后要在自家院里办个书法班,义务教社区的孩子写字。“这就是情怀。”张奇云的笑纹里满是欣慰,“书法需要传承,传统文化需要传承,这些事情得有人去做。”

张奇云现在还在带学生——一群四五十岁的或是年龄与他相仿的大龄学生。这些大龄学生通常是看到他的书法作品后,辗转找来拜师的。他们每隔几日便写一幅字,再拍照发给他,请他点评。张奇云的回复总是很细致,也常挥笔示范。“书法的世界很美妙,能让更多人爱上书法,很有成就感。”

秋枫书画院这群人都是热心肠。他们去特教学校教孩子们写字画画,为小店铺写招牌,为社区和村里写春联,分文不取,乐在其中。有次,他们去特教学校教学,一个患有先天性耳聋的10岁女孩表现出对绘画的热情,画家刘文科看在眼里:“只要你想学,我随时教你。”此后,女孩常来书画院。刘文科不厌其烦地一遍遍示范,教她梅兰竹菊的画法。

刘文科是张奇云的同乡,自幼喜欢画画,他笔下的花草虫鸟、猪狗牛羊栩栩如生,村里的孩子常跟他讨画贴在自家墙上。刘文科还自己琢磨木版年画,尽管连专业刻刀都没有,但他的作品兼具南方年画的雅致和北方年画的粗犷,令人赞叹。

乡村人对文化有一种朴素的敬意。刘文科不擅农事,一心学画,乡邻不觉得他“不务正业”,反而格外爱怜这个有灵气的少年。一些乡亲现今还保存着他当年赠送的年画。前几年,邻居家的孩子小华考上了中央美术学院,刘文科打心眼里高兴,因为他就是那个让小华喜欢上美术的启蒙老师。

刘文科和张奇云有一位共同的启蒙老师:刘传贵。这位年近90岁的老人曾任华容县政协主席,一生醉心诗词书画。当年,刘传贵在乡镇办文化培训班,以一手潇洒的毛笔字吸引了众多年轻人练字,张奇云是其中最出色的一个。惜才的刘传贵悉心教导张奇云,经常让他来自己办公室练字。偶然发现刘文科的美术天赋后,刘传贵为他争取到进修机会,并为家庭贫寒的刘文科解决了学费。

如今,天气好的时候,张奇云和刘文科还会开着老人代步车,将刘传贵接到秋枫书画社。老人的耳朵有些听不清了,但手不抖不颤,笔力依然遒劲。(王雅娜)

阅读推广人老郭:阅读是一件很普通的事

“让对方知道你是什么样的人,想过什么样的生活。”25岁女生“小热血”告诉观众,相亲之前要明确需求。“快速开始,霹雳手段,菩萨心肠。”男生“大白鹅”在台上讲述相亲心得。

一个平常的周六下午,一场以相亲为主题的“公开演说实验室”活动正在株洲大汉阅界书店进行。“我希望自己的观点被更多人听到。”为了参加活动,“大白鹅”乘坐早上6点的高铁从外地赶到株洲。

“公开演说实验室”的发起者是有邻书社,一个通过微信群联系的公益组织。来自五湖四海的书友们以网名相称,群里每天会发布“今日话题”。“为什么很多职场人反感团建?”“今天我们还读三毛吗?”话题总能引发书友们的兴趣,一波又一波消息刷屏,从未冷场。

有邻书社的群主老郭,全名郭思哲,30岁出头,白净清瘦,气质温文。很多人在他的鼓励下走上舞台,从难掩拘谨到侃侃而谈,一点点发生蜕变。每次活动的大合照中,都能看到老郭舒朗的笑容。

谈到和阅读的缘分,老郭直言:“是为了蹭新华书店的免费空调。”还是初中生的他,带上一瓶水和两个馒头,在新华书店一待就是一整天。大学毕业后,老郭常去市图书馆看书,慢慢萌生了做阅读推广的想法。“株洲虽然不大,但肯定有爱读书、爱分享的人。”

从十几个人到接近500人,有邻书社的发展证实了老郭的想法,爱阅读、爱分享的朋友也找到了大本营。“大家可以自由发声。”“大白鹅”说,这是有邻书社最吸引他的地方。“我想做的是‘去权威化’,每个人都能平等发声。”老郭竭力守护着有邻书社的独立与纯粹。

除了“公开演说实验室”,书社还有“周四默读夜”“不是奇葩也要说”等活动。默读活动通常有十几人参加,老郭选的大多是通俗读本,他想让阅读没有门槛,人人都能参与。

50岁的文阿姨感慨颇深。文阿姨是高中学历,以前不爱看书的她,现在常跟女儿交流阅读感受。女儿高三时学业压力很大,她想帮女儿缓解情绪,却不知该怎么办。一次受朋友邀请,她参加了默读活动。“刚开始我根本看不进去,一个小时里有半个小时在打盹。”但文阿姨坚持了下来,“我获得了内心的平静。尤其是读《在峡江的转弯处:陈行甲人生笔记》时,我感受到一种力量,感觉生活中的困难都不算什么了。”文阿姨说,老郭和有邻书社让她这个普通中年妇女走进了一个从未想过的新世界。

在摄影师韦姐心里,老郭是个有大爱的人。“没有老郭这个灵魂人物,书社的活动办不下去。”维护书社秩序、发布每日话题、布置活动场地、担任现场主持,老郭身兼数职,亲力亲为。“他总是站在幕后,把舞台留给大家。”“大白鹅”眼里满含敬意。

“书社有很多在株洲打拼的异乡人,他们在这里找到了归属感。”韦姐在株洲有一家文化公司,她义务做了30多场书社活动的摄影和直播工作。她说,人总要有一两个爱好,真的热爱不会计较得失。

“阅读本就是一件很普通的事。做公益不代表有多了不起,我只是一个有缺点、有私心的普通人。”老郭的“私心”很简单,找到更多志同道合的朋友,一起做喜欢的事,阅读、演说、辩论,什么都可以。

“如果有喜欢阅读的朋友看到我们的活动,也可以在家乡办一个有邻书社。我觉得这就是最大的意义。”谈及书社的未来,老郭眼神坚定,“坚持下去。”

总有人正年轻,总有人在坚持。(李玲)

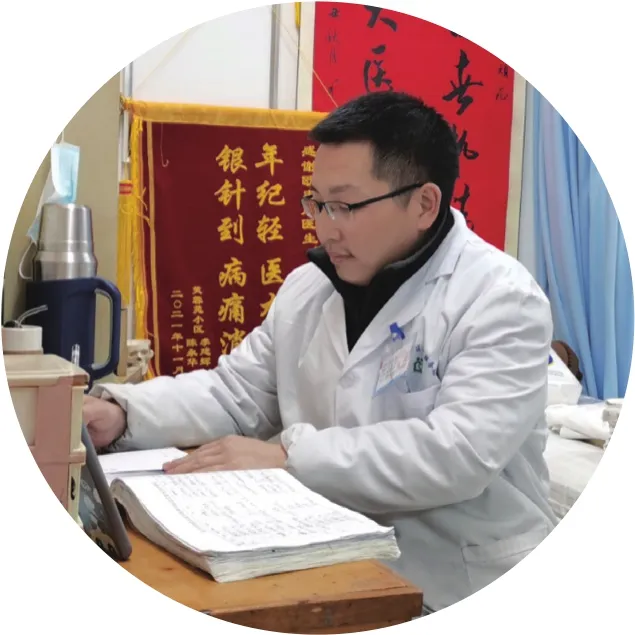

欧忠成:在基层守护中医文化的生命力

银针扎入头部多个穴位,接近黑色的血液从被针刺破的太阳穴汩汩流出……紧张的治疗中,欧忠成平日温和舒展的眉眼,此刻透着严肃。对这位1989年出生的年轻中医师来说,这是个心绪难宁的夜晚,但已在病床上狂躁抽动数日的杨奶奶,却迎来了难得的平和。80多岁的她因蛛网膜下腔出血陷入病危状态,在欧忠成的治疗下,她恢复了意识和行动能力。

回忆起这桩3年前的旧事,当时的重重风险、百般纠结,都化为了谈笑时的云淡风轻。爷爷是乡村医生,堂哥是中医师,欧忠成受他们影响,以中医为学为业。如今,他已在长沙市一家社区卫生服务站工作了6年多。他的诊室不大,挤挤挨挨地放着几张病床,墙上则挂满了锦旗。

旁人看他治疗只觉神奇,仿佛一次针灸、几服汤药就能让疑难杂症迎刃而解,病危之人枯木逢春。但其实,望闻问切的诊法、古籍中的医理知识一直在他的手上心里遍遍游走。

“中医并不只是喝药、扎针。”在欧忠成看来,“中医是广博的学问,是包含着哲学与‘人学’的文化。”具有哲理思辨的整体观、重情仁爱的儒家思想和顺应自然的道家理念,都会在中医治疗中显现。

有位短跑运动员常感膝关节疼痛,已影响到了运动生涯。欧忠成根据“阴病治阳,阳病治阴”的平衡理念和预示性推拿作出研判,为患者靠近腹股沟的内收肌群进行针灸,消除了病痛。痛在膝部,却医在大腿内侧?病人称奇。欧忠成的镜片后藏着一双笑眼,称自己是“在忐忑中投石问路”。创造“神奇”所需的智与勇,兴许唯有医者自知。

欧忠成的从业生涯不乏“传奇故事”,但在这间临街的诊室里,他更多是在为患者们开出充满生活气息和人间温度的“药方”。腰肩疼痛、感冒伤风、身体调养……“帮助患者安全、便捷、实惠地解决一些常见疾病,是社区医疗的职责,这与中医秉持的救治理念也是相契合的。”欧忠成说。

忙碌时,欧忠成一天要接诊几十位患者,但再忙他也不忘向年长病人耐心讲解医治原理,叮嘱年轻患者“饮食有节,起居有常,不妄作劳”。下了班,他还要花费很多时间回复患者发来的信息。“人们有时说‘情志所伤’,中医非常注重对情绪的关怀,要全心全意倾听和给予安慰,内外兼施助人疏通‘淤堵’。”在欧忠成看来,中医文化不仅饱含“中国人代代相传的智慧”,还充满“人情味”,这是中医能流传千年的原因,也是他坚守此业的原因。

如今,很多患者慕名来找他,也有大医院想高薪聘请他。但他没动过离开社区卫生服务站的念头:“中医文化在基层更能彰显生命力。”

欧忠成偶尔会回想20岁出头时在一家乡镇医院度过的两年时光,那时,他心中的热情就像一颗随时准备萌发的种子。

如果有患者找他做针灸治疗,他会欣喜好半天;听到患者要用他开的方子,“高兴地连药都替人煎好再送去”。还被叫作“小欧”的他,成了医院副院长口中“近30年来见到的最受乡亲喜爱和尊重的年轻医生”。

之后近10年的行医经历,更是让欧忠成感受到,潜心治病救人,是最好的传播中医文化的方式。“再好的技术也是社会的。让更多有需求的人获得更好的治疗、领会中医文化的精妙,就是我期望做到的。”(王可欣)

刘石林:一生一世一屈原

汨罗人大都知道,有位老爷子在屈子祠住了40多年。每逢端午,红衣白发的他都会为“祭龙舟”中的优胜船队队员戴上红绸,并唱念祝福的话语。赤膊的健儿们看到他,都忍不住赞一声“老爷子好精神”。

他就是刘石林,汨罗市屈原纪念馆原馆长,大半辈子都守护着屈子祠。许多汨罗人说,小时候到屈子祠参观,就是他做讲解员,如今带着自己孩子去,还能见到他在园区里散步。他身形伛偻,行路缓慢,大多时候只是静静看着湖水草木、红墙绿瓦,但如果跟人聊起屈原,那他可一时半会停不下来。

谈起屈原时,他总是微笑,露出零星的牙齿,眼角纹层层叠叠。让人不禁想象,如果屈原安享天年,怕也是这般模样。他说:“司马迁写屈原是‘颜色憔悴,形容枯槁’,这不对,屈老夫子以香草为伴,问九天之变,是活泼的、可爱的、有生命力的。”

“每逢端午,家家户户都会祭奠屈老夫子,大家反复唱着高亢激昂招魂曲,直到夜晚风疾。”这是许多老一辈汨罗人的共同记忆。“屈老夫子诶,回哦。”这一声悠长的呼唤,出自80岁老者时,有些沙哑,更显沧桑。“这句唱词,在我的一生中刻下了不可磨灭的印记。”

“知道人生为何,实在是一种幸运。我本是一个农民,在自己的一亩三分地上劳作生活,文革结束后,生产队居然选我来主持修缮屈子祠。”当时的屈子祠经历劫难,仅剩断壁残垣,门框也被人拆回家当作薪柴。刘石林一家一户走访讨要那些遗失物,每收回一点,就高兴一天。现在走在屈子祠里,他都能认出哪一处浮雕是救回来的,哪一处是新造的。

修祠的生活枯燥无聊,水、电、路不通,只有一位同乡的农民有时上山来与他聊天。每到夜里,他就点起煤油灯,拿出一本《楚辞选》,顺着竖排的文字“风兮”“雨兮”地读。“也读不懂,困意浓浓,突然听到钟声,一下子清醒了。”他说,“可是屈子祠并没有钟,这是屈原的声音。”

书读百遍,其义自见。刘石林背下了屈原的25篇诗文,研读大量文献,走遍湘山楚水,整理了许多民俗文化,出版了屈学研究专著《田野的芬芳》。2021年,中国屈原学会举办了“刘石林先生屈学研究40周年座谈会”,以纪念和肯定他的学术成就。这让他受宠若惊:“我只是一个读了三个月高中的农民,也没出过惊天动地的著作,只是一直陪在屈原身边。”

举办者让他邀请嘉宾,没想到他邀请了一位农民,就是修祠时与他相伴的那一位。他说:“他不是学者,但和我一样喜欢屈原,现在还经常和我谈屈原。”

刘石林参加了18次中国屈原学会年会,也去过许多地方。令他印象最深的是一次福建省漳浦县佛昙镇之旅。“那儿有个屈原岛,到了端午,镇民们就划船上岛,祭祀屈原。”他忆起游历时所见的盛景,“鞭炮纸屑怕有尺把厚,脚踩上去感觉软绵绵的。”

“当时觉得奇怪,那里不是屈原投江处,也不是屈原到过的地方。后来我想明白了,屈原的精神感染人。‘长太息以掩涕兮,哀民生之多艰’,这是任何时代都能吟诵的。”

前几年,汨罗市政府围绕屈子祠兴建了文化园,不时有教授来此讲课,还有学生上台吟诵《离骚》,这让他很欣慰。“今年是屈子投江2300年,汨罗的端午会更热闹。”刘石林说自己年纪大了,唯有屈原记得清楚,讲得清楚,谈起此生最高兴的事,他说:“1980年,历经2年修缮的屈子祠终于完工了,当时有好多人过来看他,五湖四海的都有,我真的好高兴。”

真好,那已经是40多年前的事了。(唐嘉洋)

邓明:替人们记着这片土地的故事

穿着白色系扣短袖和灰色“的确良”裤子,邓明兴冲冲走在兰州街头。这一身在上世纪七八十年代相当时髦的打扮,如今已被看作是“老干部风格”。邓明还要搭配一顶地道农民收稻谷时戴的草帽,遮阳;天冷时则换上一顶款式差不多的黑呢帽,防寒。

邓明穿着这一身出现在气氛严肃的史学专家会议上,显得格格不入。热了,他还会拿起草帽扇风。不相识的人或会嘀咕,但等他开口讲话,听的人又惊叹不已。城市的边边角角,甚至早已被拆掉的地方,他都能说出那儿50年前发生的故事。

这就是邓明,一位行走了一辈子的田野文化调查学者。他年轻一些的时候,热衷于在街上“游荡”,街面上的一点点动静都逃不过他的眼睛,人们管他叫“兰州通”。等他年龄渐长,同龄的人逐渐退休,都过起悠哉游哉的闲适日子,他依旧踱步于兰州街头,不过这时的他已被叫做“史志专家”了。

他身上有着鲜明的“兰州烙印”,前后鼻音永远分不清楚,说娃娃们好看是“憨敦敦滴”,说蚂蚁爬过人的胳膊是“酥鲁鲁滴”,这些发音古朴有力,又带着些执拗的气性。他在图书馆作讲座时,台下的听众们乐得前仰后合,他也不甚在意:“文化是会进化的,年轻人不喜欢这些,但总需要有人记得这些发音。”

人们在书上看到什么、想到什么,有了疑惑常常向他询问。“春分时有什么风俗?”“以前的人们怎么过二月二龙抬头?”“新中国成立前,兰州的黄河是什么样儿?”他在阳光下细细抖落这些问题的答案,好像那些事就发生在昨天一样。听的人震惊于他惊人的记忆力,他却习以为常。

有人在《明信片清末中国》一书中,看到一组兰州五轮水车的照片,巨大的水车立在黄河边,转动时掀起巨浪。这样的画面,如今的人已难以想象,那位读者辗转联系上邓明,询问此事。

邓明看了看照片就说,他小时候在黄河上坐羊皮筏子的时候看到过这样的水车,兰州人叫它“五辆车”。此地原本有10架水车,后来被水冲走了5架,照片上的水车还有修补过的痕迹。

这种细细碎碎的往事,他参与过、考证过。他的脑子里仿佛有一家史料杂货铺,过往的故事就是陈列在架子上的货物。

20世纪40年代,为了宣传敦煌与筹措经费,常书鸿和女儿常沙娜在兰州举办了画展,后来他们的回忆文章中都说,展览地点在兰州双城门。但邓明隐约觉得不对。2020年,甘肃省档案馆主编的《兰州老图照识读》出版时,作为编辑的邓明对皋兰门(兰州另一座城门)的照片进行了考证,发现城楼上挂有“常书鸿父女画展”条幅,他确定,这才是画展的举办地。

一张黑白老照片,引出了一个覆着黄沙的故事。对邓明而言,这样的故事他如数家珍:“我是黄河边长大的,我替大家记着这些事儿呢!”(张子艺)

尹冬香:滩头年画“追梦人”

晨雾还未散尽,尹冬香搓搓冻得通红的手,给2022年生肖年画《虎迎富贵》点睛。这是制作年画最关键的一环,完成后,年画被移至晒架晾晒,等做完装裱就可以亮相市场了。

这是尹冬香返乡传承滩头年画的第七年,47岁的她是滩头年画省级非遗传承人。在滩头镇南长安街那个古色古香的房子里,她一步步实现关于滩头年画的梦。

尹冬香的“福美祥”年画作坊,原本是“大生昌”年画作坊的旧式房屋,600多平方米的木结构建筑,有一百多年历史。滩头年画最辉煌的时候,这里曾汇集四海商客,而今这里稍显萧条,就连形成于唐朝的滩头木版年画也成为湖南唯一的手工木版水印年画,属国家级非物质文化遗产。

尹冬香8岁时跟着父母在滩头镇的香粉纸厂学做香粉纸,16岁时,她进入高腊梅年画作坊做帮工,学习滩头木版年画印制技艺。几年时间,她便掌握了滩头木版年画印制的全套技艺,她的年画作品也得到了国家级非遗项目传承人钟海仙、高腊梅夫妇的认可。然而,就在她学成时,年画市场也开始萧条了。

年画印刷数量日渐减少,和大多数年画艺人一样,尹冬香只能外出打工。之后,老艺人们先后离世,滩头年画面临失传的窘境。2015年,尹冬香听闻这些消息,毅然返乡,在隆回县非物质文化遗产保护中心等有关部门的支持下,创建了集年画展示、销售、制作于一体的“福美祥”作坊。次年,她又进入上海大学美术学院深造,进一步学习年画构图、配色、印刷等知识。2017年,尹冬香荣获“新生代工匠之星”称号。

每次有人来作坊参观,她并不急着领大家欣赏画作,而是先在偏房讲述滩头年画传承的不易。她穿梭在大锅和小桶之间,展示一张土纸如何变成一张年画。

“滩头年画离不开滩头。”尹冬香在桌上摆出一整套年画制作工具,她说,小到竹片,大到雕版,都带着本土气息。从选纸、土纸处理、刷底,到刻版、印刷、手绘等,20多道工序里用到的原料和手艺也都是“最本土的”。在年画的套版印制中,颜色往往按照黄、绿、蓝、朱红、品红、煤黑等顺序上色,色块和线条重叠交错,给人很强的视觉冲击。用到的颜料都由她每年中秋节前后上山采摘着色植物,用当地的白胶泥调制。在她的作坊里,就连那支最关键的“点睛之笔”,也是她去山上找寻植物,花了几个小时做成的。

尹冬香除了传承滩头年画技艺,还在原有的滩头年画题材与款式的基础上大胆创新。她设计完善与印制了《福》《禄》《寿》《喜》《财》完整版年画,并逐年设计与印制滩头木版生肖年画系列作品。

2018年,滩头木版年画创新发展中心在“福美祥”作坊成立,由尹冬香负责经营与管理。尹冬香在这里创新推出了年画中国结、年画灯笼、年画挂历等系列产品。同时,她还建立了滩头年画体验场所,人们可以在作坊了解滩头年画知识,体验制作过程。这些年,她的年画作坊里,随时都有前来观摩、研学的团队,其中还有高校师生及专家团队。滩头年画的魅力又被人看到了。

如今,她大学毕业的女儿也回到家乡跟她一起传承滩头年画。滩头年画在最辉煌时有60多个品种,后因种种原因被毁坏,尹冬香现在花了几十万元复刻了20多套版,她希望将来能恢复到40多套版。(伍婷婷)

——探《船山之尊生尊气与尊情才义》