媒介理论:从人本主义到反人本主义的转向

□张先广

【导 读】本文阐述了媒介理论由人本主义向反人本主义的转向,或者说由延伸论向组合体理论以及机器主义的转向。反人本主义的取向能更好地揭示人类的境况,尤其是在后工业时代和数字时代。卡夫卡式的荒诞是该时代人们生活的特征。本文也触及间性论对媒介理论探讨的相干性。

牡丹一日红,满城公子醉。

媒介研究大体有两个传统:一是以内容为取向,二是以媒介本身为取向。媒介理论属于后者,跟媒介生态学基本同义,跟技术哲学、技术伦理学(techno-ethics)以及媒介哲学有很大程度的重叠,跟间性研究 (interality studies)也密切相关,因为媒介是一种间性现象。间性情怀在西方的衰微与复兴跟媒介的演化息息相关。本文拟就人本主义和反人本主义媒介观进行对比。马歇尔·麦克卢汉的延伸论是前者的代表。篇幅原因,本文对后者的讨论仅限于组合体理论和机器主义。

人之为人的特点在于以身作则、以己则天,终而创造了一个以人为本的世界。用西学的语汇来说,该世界是人形的 (anthropomorphic)、以人为中心的(anthropocentric)、向人的(anthropotropic,正如植物具有向光性一样)。技术物件跟人的对位关系 (contrapuntality)遍布于这一人为的世界。把手对位于手,键盘对位于手指。借用麦克卢汉的意象,媒介好比人类的机械新娘,枕郎左畔,随郎转侧。在终极意义上,人类所居的世界是由媒介组成的,媒介是人类的居所 (dwelling)。人是媒介的内容,媒介是人的外化(uttering,outering)。在这一点上,人类酷似作茧自缚的蚕。媒介之于人犹如蚕茧(繭:足被全身的缚虫之丝)之于蚕(蠶:潜伏以待天日之虫)。借用尼采的字眼来说,人类所居的世界是个 “人性的、太人性的”世界。

媒介发生论的起点是人,或者说是人的自我意识,以及人的仿生冲动。正所谓近取诸身,远取诸物。其动力则是人的自由意志 (will to freedom)。水滑梯是对出生之惊恐与欢欣的重演。直升机可谓人的蜻蜓化,是仿生思维引发的人的生成。人工智能的研发始于对人类智能的理解。神话和科幻叙事是媒介的前世和先兆。埃里克·麦克卢汉生前经常打比方说人是媒介的词源。他所说的媒介跟这里所说的媒介一致,是广义的媒介。言下之意,技术即媒介,媒介即环境。关于环境,麦克卢汉指出,环境不仅仅是容器,而且是能彻底改变其内容的过程。[1]人是其中的一个核心内容。媒介作为人的延伸是对人的某种能力的模拟、增进、卸载、替代和淘汰。人类为了效率付出了跟自然异化的代价。自然是人类的生母,媒介则是人类的养母、人类的第二自然和第二天性 (英文的second nature一语双关)。从此后,人类的体验成了对媒介的体验。坐飞机体验到的不是沿途的美景,而是飞机本身。如今的信息环境既是人的神经系统的直接延伸,又是一个信息茧房,结果是知觉 (perception)让位于接受(reception),意义跟体验脱钩。在这个意义上,媒介无异于麻醉品(anesthetics)。在词源意义上,体验即审美,麻醉则是体验的反义词。时至今日,去异化已无法通过去媒介化来实现,跟自然的神秘结合(mystical union)只能通过特殊的媒介(如美酒、艺术)来诱发。但那种瞬间是可遇而不可求的。日神(Apollo)和酒神 (Dionysus)象征着人的两种模式,其背后是两种媒介:逻各斯和美酒。切换媒介意味着切换模式。不时进行模式切换既是人之所能,也是人之所欲。自我意识的获得是人类的原罪,这恰是基督教的代表性轶事(失乐园)的内涵。纳米技术、基因工程、人工智能、量子计算等高赌注技术都隐含在该代表性轶事所开启的程序里。

上述的媒介观把媒介视为人的延伸,可以说是朴素的人本主义媒介观。其代表人物是麦克卢汉,但他的思想并不囿于延伸观。善于逆向思维(chiasmus)的麦克卢汉随即感悟到,人何尝不是媒介的延伸。当我们荡起双桨之时,我们已然成为船的伺服机构(servomechanism)。[2]受塞缪尔·巴特勒的启发,麦克卢汉进一步指出,人是机器的生殖系统,使机器得以繁殖并不断地演化为更高的形态。[3]言下之意,人和机器之间存在着相互包含的共生关系,可谓“我泥中有你,你泥中有我”。存在即互在(interbeing)。如今,人类与人工智能之间的精神共生已不再是一个未来学议题了。技术的突飞猛进意味着人的演化在加速。确切地说,加速演化的是人和媒介构成的组合体 (assemblage)。加速发生在人和媒介之间。这也是间性论所关心的问题之一。回顾延伸观,可以看到两方面的意思。一方面,人从头到脚都是未完成的。作为一个开放系统,人的生活脚本里可以包含所有的媒介。在种种境遇中,人若能随机应物,物物而不物于物,则能胜物而无伤。这是修道者的理想,麦克卢汉和鲍尔斯则称之为机器人主义(robotism,指即刻重新调适)。[4]人的肉身周遭及内部充满了虚在,可谓虚位以待媒介。媒介是人进行自我创造(autopoiesis)的物质资源。每一个生活场景都是进行自我创造的契机。场景过后则应全然放下,归于禅意的清贫,免受物累。另一方面,所有的媒介都给人预留了位置,预设了角色,并暗示着特定性情的人。这种预设对人会产生潜移默化的召唤和塑造作用。踩着马镫、跟马低语的骑手和踩着油门、哼着摇滚的车手有着迥然不同的情怀。“枪不杀人,人杀人”的论点表露的是对媒介之于人的塑造作用的无知或蓄意掩盖。“案牍劳形”“心为物役”这些语汇反映了人的生命自觉和对媒介的警觉。

媒介能塑造甚至固化人的姿态。每一种身体姿态都对应着相应的心理姿态和社会姿态。骑士和步卒是两种完全不同的人。对骑士这一历史现象,麦克卢汉和德勒兹各有独到的见解。麦克卢汉和菲奥里看到的是人头马 (centaur)的神话和马镫这一对文化有改造作用的媒介。[5]简而言之,没有马镫便没有骑士精神、宫廷爱情和骑士文学。德勒兹和帕内特看到的是“人—马—马镫”形成的组合体,以及由此产生的新的情感、新的共生关系、新的力量。[6]70组合体的形成导致了人和马的双重生成。德勒兹所关心的斯宾诺莎式的问题 (“一个身体能做什么”)随之成为 “一组身体能做什么”或者“一个由彼此相异的元素形成的组合体能做什么”。德勒兹和帕内特格外强调:工具总是预设着机器,机器首先是社会性的,其次才是技术性的。[6]70所使用的技术元素总是由社会性机器来选择或指定。在社会性机器或集体的组合体能把工具纳入其“门”之前,工具只会处于边缘地位,或很少被使用。组合体有物件和身体的一面,还有言辞和符号的一面 (如毛泽东所言,“没有文化的军队是愚蠢的军队”),两者都是组合体的成分和“齿轮”。组合体的概念改变了我们研究媒介的视域。从组合体的观点看待媒介,看到的是另一番景象。人和媒介都成了组合体中的元素。元素之间是共同发挥功用(co-functioning)的关系,其意义取决于组合体。组合体中的人的主体性不再是先在的,而是组合体的产物、具体关系的产物、间性的产物,并随组合体的改变而改变。在德勒兹之前,德国理论生物学家于克斯库尔(Jakob von Uexküll)已阐述过类似的思想:花梗的意义在恋爱中的少女、蚂蚁、奶牛和知了幼虫的生活中各不相同,用德勒兹的术语来说,原因在于它所进入的组合体各不相同。[7]套用麦克卢汉的句式:组合体即信息。该观点是对人本主义媒介观的突破。

维莱姆·弗卢瑟在《幽灵城市》一文中所提出的反人本主义 (antihumanism)与上述观点在学理上是相通的。其用意在于把人从场景中暂时抽离,然后分析包括技术物件在内的环境布局利于形成什么样的人与人之间的关系。所谓的反人本主义最终还是为了人。弗卢瑟的这一视角其实是把环境作为媒介来研究的,可谓环境即媒介。这一洞见即刻把媒介理论和城市研究(urban studies)结合了起来,也适用于对工作环境的人类工程学 (ergonomics)观照。后者已成为一个产业。整个办公家具产业都应该照此思路重新定位其业务性质。推而广之,大至城市(尤其是其美学布局),小至公园、广场、购物中心、游乐场、电影院、博物馆、美术馆、教堂、寺庙、酒店、餐馆、小区、医院、校园乃至教室等所有人造环境都可以作为媒介来研究。在某种意义上,可以说环境是有形的媒介,媒介是隐蔽的(hidden)环境。艺术则是能将隐蔽的环境解蔽的反环境(counter-environment)。立体主义 (Cubism)通过其形式将电气时代的特征(all-at-onceness,即所有事情同时发生)呈现在受众的眼前。点彩画(Pointillism)所呈现的则是数字时代的特征,即微细元素和微细间性在程序的控制下随机组合。在文学领域,巴罗斯 (William S.Burroughs)的剪碎法(cut-up method)也体现着这一特征。程序思维意味着目的论(finalism)、机械论(mechanism)和因果论(causalism)均被抛诸脑后。然而摆脱了目的的牵引和业力的驱使的人并没有因此而自由,而是受程序的编派及偶然性和必然性的双重摆布。数字时代是荒诞的时代、卡夫卡式(Kafkaesque)的时代。卡夫卡可谓后工业时代和数字时代的预言家。

随着机器时代的到来,技术物件之间的对位关系日趋复杂,人逐渐被降格到操作员、维护人员甚至是配件的地位。越来越多的技术物件超出了人体的尺度 (the human scale)。人跟很多技术物件之间出现了中介性的技术物件。言下之意,人非但跟自然日趋疏远,跟自己的诸多造物也产生了种种距离。港口、机场是按轮船、飞机的尺度建造的。越来越多的生产线是围绕着机器人设计的。如今的证券交易所是为程序和算法设计的,人工交易已被淘汰。人类中心主义(anthropocentrism)已然退出历史的舞台。机器主义(machinism)的崛起是理所当然之事。作为媒介理论的一个重要视角,机器主义能克服人本主义或者说延伸论的盲区,让我们更为确切地把握人类的境况。弗卢瑟颇为简洁地概括了这一系列变迁:在工具时代,人是常量,居于中心;工具是变量,放置于人的周围。在机器时代,机器是常量,位于中心;人是变量,围绕着机器忙活,相当于机器的柔性齿轮。[8]在装置(apparatus)时代,人和装置成为一个统一体;装置是暗箱,人则是职能员(functionary,functionnaire),在跟装置进行的荒诞游戏中实现后者程序中所包含的虚拟性。在极少数情况下,人也能破解暗箱,拂逆装置,制造出其程序意图之外的结果,从而产生负熵。这种小概率事件 (improbable“event”)体现着人的自由,故而是游戏的人(homo ludens)追求的目标。[9]27这个思想有显著的伦理学意义。在弗卢瑟看来,印刷机是工业时代的开端,照相机则是后工业时代的开端。照相机是典型的装置,也是计算机的原型。后工业时代的代表性主体是职能员。职能员忙于改变世界的意义,而不是改变世界。生产让位于信息处理。行动让位于象征性行动、远程行动(tele-action)和虚拟行动。现实迁徙至信息圈(infosphere)、赛博空间和云端。制造的人(homo faber)让位于游戏的人。职能员和真正的游戏的人的本质区别在于:前者依附于装置、唯装置之命是从,后者则有自由意志和诗意的冲动(弗卢瑟称之为“艺术的手势”)、以装置本身为博弈对手、视创造负熵为人生的终极实现。[10]138弗卢瑟指出,艾希曼(Adolf Eichmann)是个模范的职能员。[10]33这一点足以让后工业社会所有良知未泯的人对自己或者说对自己所内化的功能主义产生警觉。

理论家们对机器的理解不尽相同。德勒兹把杠杆、滑轮、时钟等简单的机械性机器视为第一代机器,所对应的是传统的主权型社会(sovereign societies)。[11]180热力学 机器是第二代机器,所对应的是以往的规训型社会(disciplinary societies)。规训型社会的核心特征是对人的监禁(incarceration,confinement),全景监狱(the Panopticon)是它的象征。其设计理念完全适用于工厂、精神病院、医院和学校。美国印第安纳州布卢明顿市有所学校的校舍以前是座监狱。即便不是全景监狱,也颇能说明问题。有关这一点,福柯的《规训与惩罚》是个颇为精彩的理论资源。[12]第二代机器解决的是动力问题,人处于控制地位。控制型机器和计算机是第三代机器,所对应的是如今的控制型社会 (control societies)。第三代机器引入了程序,解决了自动控制的问题,人把很大一部分控制权让渡给了机器,将自己置于被控制的境地。控制型社会的核心特征在于人们貌似自由但时刻被监视、跟踪,人的欲望、情感、思想、行为均受闭合的反馈环的操纵,人是闭环的俘虏。控制型社会也是技术图像的社会。韦伯 (Max Weber)所提出的传统权威、理性合法权威、魅力权威分别对应于上述三种类型的社会。除此之外,有必要提出控制型权威 (cybernetic authority)这一概念,以对应于控制型社会的装置文化。在控制型社会中,各种组织乃至整个社会都日益处于装置的支配之下。如弗卢瑟所言,装置的编程者受装置之上的元程序(metaprogram)支配,其编程行为不过是元程序的功能而已。[9]29元程序之上又有元程序,上无至高,元元不绝。德勒兹明确指出,机器并不能决定社会类型,只能表现能够生产并使用它们的社会形式。[11]180机器只是集体性装置(collective apparatuses)的一个组成部分。言下之意,需要从大处着眼,对装置进行分析、图示。这个思路跟弗卢瑟的观点不谋而合。对装置进行哲理性思考、揭示其驭人之术是与之保持批判距离、体现人的能动性的为数不多的方式之一。

德勒兹和瓜塔里在 《千高原》中屡次用到“机器性组合体”(ma

chinic assemblages)这一术语。[13]该术语具有两面性:一面是诗意的自我创造,另一面是对人的机器性奴役(machinic enslavement)。前者是主动的、伦理的,后者意味着人被捕获,是反伦理的。应该指出,德勒兹对机器主义这一概念有特定的、微妙的理解。对他而言,机器主义与活力论(vitalism)不二。他的灵感来自莱布尼茨。莱布尼茨认为:机械性的东西只是有限的 (finite)机器,其最终的部件不再是机器;自然的机器或生物则不同,其最小的部件还是机器,内无至小,直至无限。[14]在这个意义上,把人体称作机器绝不是一个过时的隐喻。照此理解,给人类体外嫁接或体内移植非自然的机器可谓对人体的降格和莫大的亵渎。狗肺固然带有污名(如“狼心狗肺”一语所示),却远非呼吸机可比,两者不可同日而语。应该指出,基因工程领域的研发及基因机器人(genetic robots)的出现将使自然的和非自然的机器之间的界限变得模糊。这是以速度学(dromology)、灰色生态学 (grey ecology)、掩体考古学(bunker archaeology)及斜面功能 (the oblique function)闻名的法国思想家维瑞里奥(Paul Virilio)生前深为担忧的事情之一。德勒兹对后人类究竟如何理解、持何态度,尚有待商榷。德勒兹的活力论思想既有柏格森的风味,又有莱布尼茨的底蕴。我们这里所说的机器显然不局限于自然的机器。在历史时期(文字发明之后)和后历史时期 (技术图像发明之后),人类更多面对的是非自然的机器凌驾于自然的机器之上的情况,或两者均被纳入机器性组合体的情况。说到这里,有必要讨论一下芒福德(Lewis Mumford)所提出的巨型机器 (megamachine)的概念,并探讨它在数字时代的适用性。

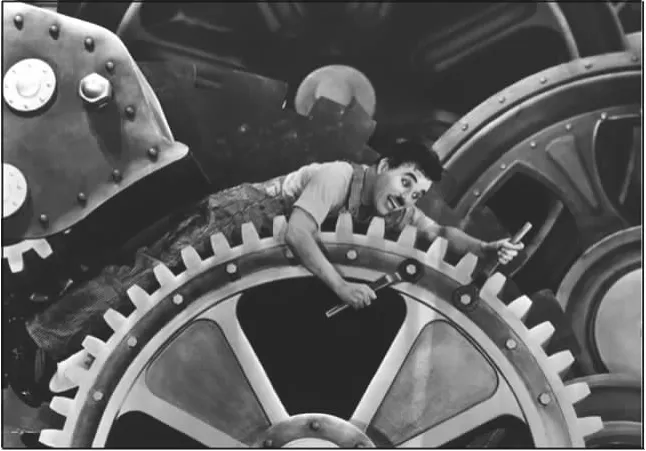

1936年,查理·卓别林在《摩登时代》中的剧照

芒福德认为机器是反抗性的部件的组合,每个部件都具有专业化的功能。[15]机器在人的控制下运转,使用能量,完成工作。在古代有两种巨型机器:军事性机器和劳工机器。两种巨型机器都需要上令下达,所以都离不开文字。金字塔式的话语是其主导的沟通方式。劳工机器的部件虽由人的骨头、神经和肌肉组成,却被简化为基本的机械性元素,并被刻板地标准化,以履行其有限的任务。监工的鞭子确保了服从。然而,除了胁迫之外,古代的巨型机器还得益于令人敬畏的宗教和崇拜神的仪式。古代的劳工机器使得金字塔等大型工程成为可能。相比之下,现代的巨型机器减少了人员的数量,增添了更为可靠的机械的和电子的部件,同时便利了即时遥控。卓别林的电影《摩登时代》是对现代工业巨型机器中人之处境的逼真写照。历经机器化(machinization)或机器生成 (machine becoming)、身体变得驯服是在现代工业巨型机器中发挥功用的先决条件。现代的巨型机器逃离了时空限制,能够在一个大的区域作为一个在很大程度上不露形迹的单元而运转,各部分之间通过即时通信而协同作业。[16]258所谓的军工科研复合体正是现代巨型机器的一个范例。没有现代的巨型机器,也就不会有原子弹和载人登月飞行。芒福德始料不及的是,在数字时代,出现了脸书之类的数字式巨型机器,其终端可以遍布全球,用户人数可以达到数十亿。在既没有胁迫也没有规训的情况下,巨量用户自愿付出无偿劳动,获得的是在赛博空间跟许多身份不明的人寒暄并交换闲言碎语的便利。数字式巨型机器通过捕获用户的注意力产生广告收益。由于巨量用户翻转为劳动力,只管付出,不问回报,这样就加速了财富的集中(马太效应)。所产生的大数据也大大便利了对人工智能的培训。在现代工业巨型机器中,人是作为个体(individual,即“不可分体”)存在的;在数字式巨型机器中,人降格为“可分体”(dividual)。数字式巨型机器具有很大程度的隐蔽性,随之而来的是一个新的经济范式。数字式巨型机器给维瑞里奥所说的整体性事故(如全球性股灾、恐慌)提供了物质基础。在数字式巨型机器的时代,传统的本体论势必要让位于间性论。芒福德曾提出“电子反巨型机器”的概念,其编程目的在于加速混乱、愚昧和熵。[16]293这一提法完全适用于脸书。德勒兹和瓜塔里在《千高原》中沿用了巨型机器这一概念。跟芒福德一样,他们都是机器主义者。机器主义和组合体理论的着眼点都是人及技术物件所处的间性与场景(scene),因而都具有唯物主义的倾向。

天地转,光阴迫。不经意间,我们已步入21世纪20年代。神经网络、物联网、区块链、量子计算、人工智能、环境智能、基因组编辑、5G等技术令人目不暇接。社交媒介已使思念和私念成为一种奢侈,也使思考成为一种反常。先天的道心和后天的人心之间的此消彼长日甚一日。媒介越繁杂,人心去道心就越远。在媒介空前繁盛的时代,伦理学本身已无力解决伦理问题。北美的媒介生态学呈趋熵之势由来已久,麦克卢汉的探索精神后继乏人。媒介理论亟待探寻新的哲学路径。在此背景下,弗卢瑟的有浓郁的现象学和未来学气息的媒介哲学令人耳目一新。国内学界对其思想尚缺乏系统的了解,对其作品进行翻译、研讨势在必行。此外,间性论(interology)作为一种未来哲学和实践哲学对媒介理论的启发意义不容低估(上列新技术跟间性思维都有密不可分的联系)。时代召唤一个新的学术共同体的生成,间性恰是该共同体的生成方式。

注释

[1]Marshall McLuhan&David Carson,The Book of Probes.Corte Madera,CA:Ginko Press,2003,pp.304-305.

[2]Marshall McLuhan,Understanding Me.Cambridge,MA:The MIT Press,2005,p.223.

[3]Marshall McLuhan,Essential McLuhan.New York:BasicBooks,1995,p.264.

[4]Marshall McLuhan&Bruce Powers,The Global Village.New York:Oxford University Press,1989,p.69.

[5]Marshall McLuhan & Quentin Fiore,War and Peace in the Global Village.Corte Madera,CA:Ginko Press,2001,p.33.

[6]Gilles Deleuze&Claire Parnet,Dialogues.New York:Columbia University Press,1987.

[7]Jakob von Uexküll,AForay into the Worlds of Animalsand Humans.Minneapolis:University of Minnesota Press,2010,p.186.

[8]Vilém Flusser,The Shape of Things:A Philosophy of Design.London:Reaktion Books,1999,p.45.

[9]Vilém Flusser,Towards a Philosophy of Photography.London:Reaktion Books,2000.

[10]Vilém Flusser,Post-History.Minneapolis:Univocal Publishing,2013.

[11]Gilles Deleuze,Negotiations.New York:Columbia University Press,1995.

[12]Michel Foucault,Discipline and Punish:The Birth of the Prison.New York:Vintage Books,1995.

[13]Gilles Deleuze&Félix Guattari,A Thousand Plateaus:Capitalism and Schizophrenia.Minneapolis:University of Minnesota Press,1987.

[14]Gilles Deleuze,Leibniz and the Baroque/12,1987.Available at:https://deleuze.cla.purdue.edu/seminars/leibnizand-baroque/lecture-12.

[15]Lewis Mumford,The Myth of the Machine.New York:Harcourt,Brace&World,1967,p.191.

[16]Lewis Mumford,The Pentagon of Power.New York:Harcourt,Brace &World,1970.