走进中国第一将军县探访红色遗址,追忆血色往事

文 剑心 图 菩提树下精彩明天 艺风印象 龙昀祐 行走的摄影师 蟠龙传奇 小北摄影hhghuh craigiehill

红安县地处湖北省东北部,原名黄安,始建于明嘉靖四十二年(1563年)。境内山川秀丽,人杰地灵,曾养育了理学奠基人、北宋时期著名的哲学家程颢、程颐,明代思想家李贽,现代著名翻译家、文学家叶君健,历史学家冯天瑜,经济学家张培刚等一大批名臣学士。

作为全国2800多个县城中唯一一个直接以红字命名的县城,红安在中国的革命史上,创造出了许多个第一:红军史上第一家苏维埃银行、第一家苏区食堂、第一家苏维埃基层工会、第一个革命法庭、第一所列宁小学、第一架红军飞机……同时,红安还出了223位开国将军、两任国家主席,是名副其实的“中国第一将军县”。

黄麻起义鄂豫皖地区武装反抗第一枪

1921年7月,中共“一大”在上海召开,来自湖南的青年毛泽东,与来自湖北黄安(今红安)的清末秀才董必武相识。接下来,他们将携手开创中国革命的辉煌未来。

当时,中国正处于内忧外患的危险境地。外有西方列强虎视眈眈,试图瓜分中国;内有军阀混战不休,严重影响了中国的统一和发展。有感于此,中国共产党和孙中山先生联合起来,建立革命统一战线并发动国民大革命,领导人民打倒帝国主义和军阀,实现统一全国、复兴中华的理想。

但就在大革命即将胜利的前夕,蒋介石等人为了夺取大革命的胜利果实,分别于1927年4月12日和7月15日,在上海和武汉发动了“清党”“分共”反革命运动。蒋介石和汪精卫背叛革命的行为,给我党造成了巨大损失,值此危难关头,毛泽东提出了“枪杆子里面出政权”的经典论断,并率先发动秋收起义,掀起了土地革命的风暴。

1927年11月13日,十几万来自黄安和麻城的农民起义军和普通群众,胸佩赤化带,左膀系白布条,浩浩荡荡地朝着红安县城开去,他们发动了“黄麻起义”,打响了鄂豫皖边区的第一枪。

据亲历者汪运祖少将回忆:“当到达护城河边时,我们这群小孩跟着大人喊口号,‘夺县城!’当时起义的场面非常壮观,穿的衣服五花八门,男女老少齐上阵。守城的国民党三十军魏益三部队慌乱得很,稍加抵抗后就缴械了。”

四天后,黄麻两县第一个红色政权“黄安县工农民主政府”,正式在黄安县成立。当地有名的书法家吴兰陔为表示对黄麻两县“农民自卫军”的欢迎,特地写了一副对联以示祝贺:“痛恨绿林兵,假称青天白日,黑暗沉沉埋赤子;克复黄安县,试看碧云紫气,苍生济济拥红军。”

这是第一次有人用“红军”一词来称呼中国共产党领导的人民起义军,此后,红军一词也正式成为中国共产党领导的革命武装的专属称号。

黄麻起义的成功,鼓舞了周边城市人民开展革命斗争的斗志,也为后来鄂豫皖革命根据地的建立打下了基础。红安,便成了后来横跨三省的红色苏区的都府和中心。

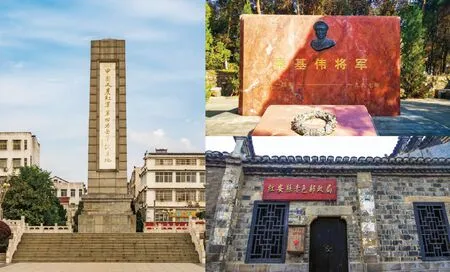

如今,在红安县城关镇陵园大道1号,有一座十分宏伟的建筑——黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园。该纪念园占地面积约23.8万平方米,为了纪念在黄麻起义和鄂豫皖苏区斗争中牺牲的烈士而修建。

透过纪念园的大门往内看,一座灰白色的纪念碑十分引人注目,走近一些,碑身汉白玉石上镌刻着的“黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑”字样清晰可见,碑身侧面还有李先念、董必武、叶剑英等人的题词。这座纪念碑于1977年建成,高度被特意设置成为27.11米,以纪念黄麻起义爆发的时间:1927年11月13日,有着重大的历史意义。

此外,纪念园里还有董必武纪念馆、李先念纪念馆、黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆、黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念馆、红安将军馆等红色景点。纪念园里的每一个角落,都承载着浓烈的英雄精神和深厚的红色文化内涵,教育着人们不忘初心使命、继续砥砺前行,激励着人们继承先烈遗志、永葆赤诚之心,鞭策着人们坚定理想信念、矢志拼搏奋斗。

从黄安到红安用血肉扛起革命大旗

红安原名黄安,位于大别山南麓,拥有48万人口,全县版图总面积1796平方公里,地形极为复杂,包括山地、丘陵和河谷冲积平原。

这里是一片被鲜血浸染的红色土地。有资料显示,从1923年大革命酝酿到1949年新中国成立,26年间,有超过1/4的红安人(大革命前红安县有48万人)走上了革命道路;共计14万红安人为革命献出了生命,光登记在册的烈士就有22552名。也就是说,在中国工农红军的队列里,每3人中就有1个红安人,每4名英烈中,就有1名属红安籍。红安的英雄儿女们,为了国家的独立和崛起,付出了巨大的牺牲。

出生于红安的将军韩先楚在和秘书交流时曾说过:“你晓得不?红安在革命战争中死了多少人?1949年解放后统计人数33万,有14万人在战争中牺牲和遇难。红安过去叫黄安,红安的‘红’字是十几万红安人的血。在革命战争年代,红安人民把最后一碗水、最后一尺布、最后一双鞋都奉献了革命。”

红安人民用他们的英勇无畏铸就了今日中华民族的伟大复兴。1952年9月,中央人民政府政务院为了表彰黄安人民在革命斗争时期做出的伟大贡献,将黄安改名为红安。

在红安,至今还流传着一句民谣:“小小黄安,人人好汉,铜锣一响,四十八万,男将打仗,女将送饭!”透过这句民谣,可以很清晰地感受到红安人民对党的热爱,他们用最诚挚、朴素的表达方式,发自内心地想要回报带给自己幸福、美好生活的共产党。

在黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园的英烈广场,人们用植物再现了红安儿女的英雄史。英烈广场东西长100.5米,南北宽85.5米,硬铺面积8592.79平方米。位于黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑后。在纪念碑至英烈广场的通道两边,种植了成片的红继木,宛如一片红色的大地。在红继木间有26棵紫玉兰,寓意在中国共产党的正确领导下,从1923年黄安县党组织成立到1949年全国解放的26年里,黄安党组织领导黄安人民始终坚持斗争;广场中央的14棵雪松,象征着为中国革命的胜利献出了宝贵生命的14万红安儿女;广场东西两侧种植了61棵红继木球、162株笔柏,共计223株,象征着红安籍61位授衔将军和多位未授衔的红安高级将领,共计223位。

红安县是鄂豫皖革命根据地的摇篮,诞生了红四方面军、红二十五军和红二十八军三支红军主力。吴焕先被誉为红二十五军“军魂”,他的英雄事迹,从黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念馆传颂开来。

革命烈士纪念馆这座占地面积4670平方米,建筑面积3200平方米,陈列面积2800平方米的仿古庭院式建筑,以时系史、以史系人、以人系事,突出主要烈士之中重要烈士的闪光业绩,运用声、光、电、幻影成像、模型等现代化的艺术手段,生动再现了1923年—1949年长达26年的革命斗争历程中,创建和保卫鄂豫皖革命根据地及红四方面军、红二十五军牺牲的263名著名烈士的英雄事迹,吴焕先就是无数先烈中的典型代表。

吴焕先具有非凡的统辖、指挥才能,黄麻起义后,他领导并创建鄂豫皖边区第一块革命根据地柴山保。后来,重建红二十五军后,他又恢复和开辟了朱堂店、陶家河等根据地。在吴焕先为革命努力奋斗时,有一次因部队军粮短缺,他的母亲和身怀有孕的妻子得知后,便到处乞讨“百家粮”,然后送到军营以帮助军队渡过难关,但他们自己却因为没有吃食饿死在了乞讨的路上。

革命道路上,吴焕先一家都为最后的成功作出了巨大的贡献,而像吴焕先一家为革命牺牲的红安人,不计其数。一个政权的发展和延续,离不开老百姓的积极拥护和支援。红安人毁家以纾难,他们怀揣着“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”的信念;高喊着“要革命,不要家、不要钱、不要命”的口号,前赴后继地奔向了革命的前线。他们坚信,自己的牺牲可以换来民族的独立和国家的复兴。

曾经,国民党为了打压我党在红安的群众根基,不惜多次在红安当地发动惨绝人寰的屠杀。在被誉为“红军街”,也是鄂豫皖苏区党政军主要机关所在地的七里坪镇,有100多个村庄在战争中消亡,而七里坪镇下辖的紫云区,人口更是从6.5万骤减到1.6万。

青山有幸埋忠骨,红安儿女在枪林弹雨的乱世之中,用自己的血肉之躯,为中华民族的崛起扛起希望的大旗。

七里坪革命遗址群老建筑里的红色记忆

在红安这片红色大地上,各式各样的红色纪念馆和红色旧址数不胜数,光是被列为革命遗址遗迹的就有224处,其中最令人瞩目的还要数七里坪革命遗址群。

七里坪革命遗址群位于红安县中被称为“鄂豫咽喉地带”的北部地区,历来为兵家必争之地。这里曾有一个响亮的名字:列宁市,曾是鄂豫皖苏区革命根据地的政治、经济、军事、文化中心。

几十年前,这里是黄麻起义活动的策源地,是红四方面军的诞生地,也是红二十五军和红二十八军的重建地;同时,这里还是郑位三、秦基伟等143位将军和高级干部的故乡。在红安县40个国家级重点红色文物保护点中,七里坪革命遗址群独占了37个。

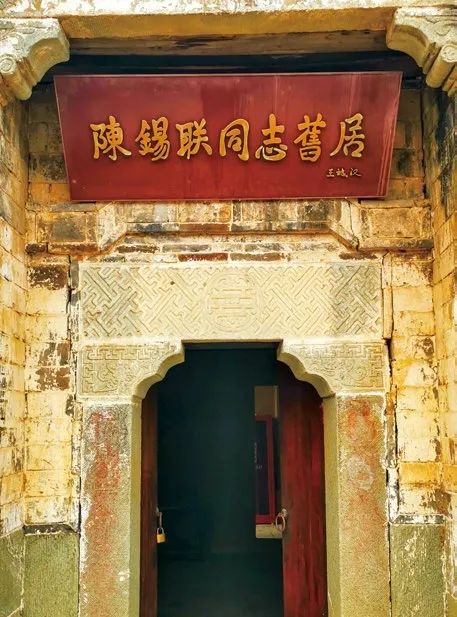

新中国刚建立那会儿,这里几乎家家有红军,户户有英烈。红四方面军诞生地纪念碑、红四方面军指挥部、列宁经济公社、鄂豫皖红军中西药局、鄂豫皖苏维埃银行、列宁市苏维埃合作饭堂、七里坪工会等一系列带着浓厚历史气息的遗迹,在向我们介绍着曾经的艰苦岁月。

“中国工农红军第四方面军诞生地”纪念碑占地1200平方米,高16米,宽2米,碑名由徐向前元帅题写;七里坪工会内的一个小型兵工厂,用土法制造了当年打响黄麻起义第一枪的枪支——撇把枪;坐落于长胜街56号的鄂豫皖特区苏维埃银行,成立于1930年10月,主要经营借贷、储蓄、兑换等业务,当时农民在苏维埃银行借款买耕牛、农具和种子,都可以享受无息借款的福利。

七里坪革命法庭在遗址群中显得格外不起眼,但首任庭长张南一的故事却相当感人。张南一出身贫苦农民家庭,参加革命后,为了向群众宣传革命思想,经常身穿蓝色长衫,拿着一个破旧的架子鼓,以鼓书艺人的身份,借用民间故事向群众传播革命的理念:“有贫农,坐田埂,自思自叹;叹只叹,我穷人,无吃少穿。天地间,都是人,应该平等;为什么,富与贵,贫富不均?天地间,人都是,父母所养,为什么,他该富,我该受贫……”

后来,国民党为了抓住张南一,将家乡的几百名村民集中到一块,以无辜群众的性命威胁他现身。张南一为了保护村民主动现身,选择牺牲自己换取乡亲们的生存机会。残忍的国民党抓住张南一后,对其百般摧残,最后将他活埋至死。

敌人以为用残酷的方式,便能吓退红安百姓,殊不知这样只能让红安人民更加清晰地意识到:国民党的腐朽统治救不了中国。他们不仅没有退缩,反而更加积极地投入到革命中去。

红安是一座被英雄鲜血染红的城市,14万红安英雄儿女,在祖国面临危难之际挺身而出,他们前赴后继,用自己的血肉之躯铸成了保家卫国的“钢铁长城”,也正是这些先烈们作出的伟大贡献,才换来了我们今日的幸福安稳。

走在七里坪镇泛黄的条石路上,一股股红色气息扑面而来,一幕幕红色记忆浮现脑海。感恩先烈,铭记历史,人们对英雄的敬意终将化为不可忽视的力量,注入华夏大地,激励大家砥砺前行。