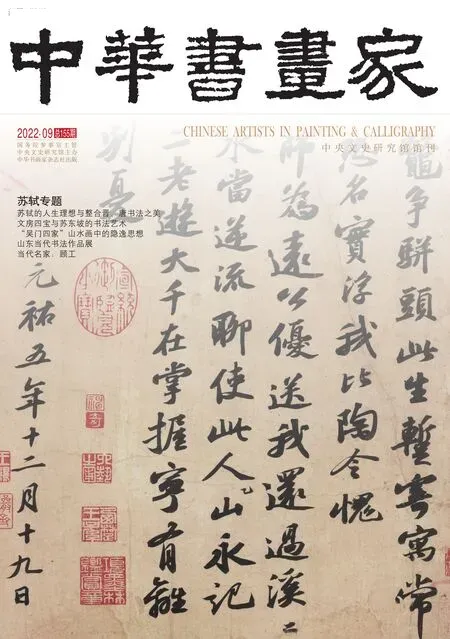

髡残山水画语言蜕变探析

□ 刘长康

髡残(1612-约1692),湖南武陵(今常德)人。俗家本姓刘,字介丘,号石溪、石秃、石道人、石溪道人、残道者、电住道人等。攻画山水,兼涉人物、花鸟,擅草书,能诗文。其山水画自“元四家”之一的王蒙入手,博采众长。周亮工《读画录》中有云:“受衣钵于浪杖人,杖人深器之,以为其慧解处,莫能及也。”程正揆亦有诗云:“石公慧业力超乘,三百年来无此灯。入室山樵老黄鹤,同龛独许巨然僧。”

髡残艺术风格的形成与其在黄山游览的经历有极大关系,其中又以《黄山道中图》最为典型。

在这幅作品中,我们可以看到髡残对古代画家,如巨然、王蒙、吴镇、沈周的学习和借鉴,同时他又以造化为师,“化古为我”,方形的山石结构以凝重的篆隶笔法缓缓写就,石的阴面染以淡墨,阳面着以赭色,笔墨浑厚华滋。树与屋宇枯笔勾写,染以不同层次的赭石色,树叶多用点叶法,以小而模糊的树叶衬托山的高远,统一中又有微妙变化。山间云雾并非用勾勒的方式绘制,而是对山石进行逐渐淡出的水墨渲染,使山石间的留白形成自然云雾的模样,呈现出一种萦绕而上的动态感。山脚下的水面未过多修饰,远处群山若隐若现,数艘船只游弋于江上,营造出一片澄明之境。

此时,髡残在黄山所探究的画风已经相对稳定,无论是笔墨皴法还是在叠山造境,风格渐趋完善。但是,将笔墨与禅境较好结合,直到其后的《报恩寺图》才得以呈现。

《报恩寺图》,纸本设色,纵131.8厘米,横74.4厘米,现藏于日本泉屋博古馆。

此卷以细腻的笔墨将绵密起伏的山峦、溪岸、树石、路径、村舍,在有限的空间中起峰叠嶂,穿插掩映,展现了髡残非凡的造境才能。右下角从一山坡切入画面,通过一座小桥将坡岸与主画面的山体相连。石桥上有一人踽踽独行,走向山内的村落,将观者的视线引入画面深处。山径在通过右侧水边第一间草堂之后一分为二,向左边的山径穿过层层叠叠的树丛,由柴扉而入通向山岗之上修竹环绕的独栋山房。山房附近以虚淡而柔韧的线勾写云雾,以淡赭色略烘染,使得云雾绵而柔,山涧与山中雾气相互交融,动静相间,将前山与后山相隔。山径蜿蜒向上贯穿整个画面,直达山上的大报恩寺山门,门内殿堂楼阁林立于云雾之间,作为大报恩寺象征的精美琉璃塔巍然耸立直入云霄,使画面看起来灵动飘逸,宛若仙境。而左侧云海之中则是一个看似独立、互不相通的平台,在云雾环绕中,平台上的村舍为画面平添了一丝烟火气。画面远处,金陵地区的逶迤群山隐隐浮现,长江水与画面前部的水域连通,画卷右前方靠岸的大船与远处行驶在江面的小船遥相呼应。此卷中笔墨造型对自然物象的参照相对客观,不似之前描绘黄山的笔墨那么恣意,勾写山石、林木、房屋的线条苍茫而结构严谨,着以深浅不同的赭石色,呈现不同的质感。山体中的平台、路径仅用墨线勾写留以空白,云、水用笔细腻柔润。但是,髡残朴厚本真的性格,仍然能够通过如未经打磨的砾石般用笔,以粗粝枯涩的笔墨流露出来,山石空间关系与黄山时期作品相比较显得纵深、幽邃、绵密,使得整幅画密的地方不拥塞、空的地方虚灵而生动,处处呈现出生机。

报恩寺是髡残修行佛法的重要地点。1654年,髡残受觉浪禅师之邀,抵达南京大报恩寺校刻《大藏经》。经此一事,髡残在宗教界的声誉极大提升。1658年,觉浪禅师收髡残为弟子,次年觉浪禅师圆寂,将曹洞宗的法嗣交于髡残继承,髡残却坚辞不受。但是,报恩寺对于髡残来说仍然是人生的一大重要转折点,他的内心中充满了对此地的敬仰。

《报恩寺图》中出现了许多非报恩寺的景观,这片区域古今都是平地,然而画面中却出现了许多不在同一时空中出现的山光水色。这些山石在结构上综合了其家乡湖南武陵、南京沿江山脉,以及黄山的自然景致,涵盖了长江中下游地区的地貌特点,有意无意间流露出枯涩浑厚的笔墨,以及非凡的造境和构图能力。

如果说《黄山道中图》《报恩寺图》是髡残前半段创作生涯中的代表性作品,那么《绿树听鹂图》可以算得上是其晚年心手两畅、苍茫浑厚的代表作之一。

[清]髡残 黄山道中图 纸本设色 上海博物馆藏

这幅画同样是纵向构图,但呈现的是下部疏朗、上部紧密之势。在画卷的下段以河流隔开两岸,左边岸上有几棵树十分高大,延展到接近画面中部的位置。树根处有一条小路向右延伸,经过左岸上的凉亭,通过河上的桥梁与右岸边的屋子连成一片。屋中有一人坐于窗前观景,怡然自得。画面中部的树木和山石比前部要小一圈,暗示了视觉上的空间关系,在画卷中起到承上启下的作用。画面上半部分山石结构紧凑,树木密密匝匝地沿山体结构生长,呈现出生机盎然之感。整幅作品以云水为主线,将三个部分的山石紧密相连。山石以浑厚苍茫般的点线自然生发、勾皴染点,石、树、水、烟岚、屋宇全都笼罩在苍茫浑朴的氛围中。在画面上方留有一首诗与一段跋语:

绿阴初集北窗下,黄鸟时鸣高树间。安得心如墙壁似,一炉柏子对青山。

一春为风雨摧折,余亦因老病困之,开眼见新绿黄鸟,忽忽动笔墨之兴,日染数笔,画就颇自适。青溪司空云:得失寸心,非可向人道也。黄鹤山樵深得此意,虽于古人窠窟出,而却不于窠窟中安身,枯劲之中发以秀媚,广大之中出其琐碎,备尽生物之妙。司空家藏真迹可谓甲观,近来临摹家往往鞭策皮毛,未得神理,玩稍顷便欲弃去,盖不得古人意耳。余画岁不过数帧,非知画者亦不能与。韫生居士不但鉴赏具眼,其为人也高远有致,因以此赠之,后之观画而得人,知余不谬。庚戌三月,电住残者识于幽栖之大歇堂。

从跋语中得知,这幅画创作于1670年春,此时距离石溪病逝不到两年。他在这段跋语中用“虽于古人窠窟出,而却不于窠窟中安身,枯劲之中发以秀媚,广大之中出其琐碎,备尽生物之妙”这句话,既表达出自己对王蒙的理解和认同,又是对自己这一生创作追求的总结。或许是由于身体逐年变差,他舍弃了前半段创作生涯中大量晕染、细致勾勒的精致画法,逐渐转变成以粗犷的点线为主体的绘画风格,并以此继续保持着以往创作中峰峦叠嶂的深邃空间意境,使他后期的作品自由放纵而老辣,呈现出极强的浑厚感和律动感。他强化了《黄山道中图》和《报恩寺图》中所闪现出的苍浑之境,使得此种绘画风格经过时间的推移和自我扬弃,最终呈现出苍茫浑厚、幽寂深邃、空灵秀逸且富有禅意的艺术特征。