冷月清辉

喻军

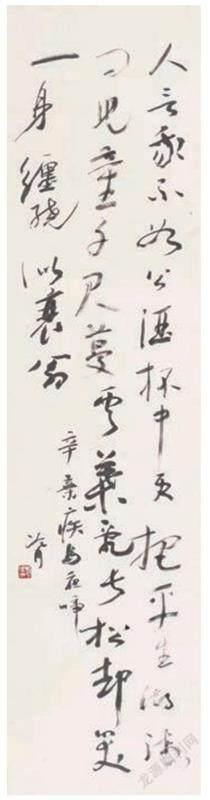

赵冷月作品《辛弃疾诗》。

书画界老前辈中有两位“冷月”,一为画家陶冷月,所制山水幽渺清森;另一位则是书法家赵冷月,书风多变,成就斐然。星移斗转,弹指挥间,两位“冷月”皆已仙去多年。

赵冷月先生,自号诲翁,别署缺圆斋主。出生于嘉兴名门,毓育于十顷湖天。其祖父介甫公为晚清孝廉,赵先生幼承庭训,学二王、颜平原,上追汉隶北魏。中晚年书法,气韵骨力并重,气魄气息兼具,追求乍显乍晦、若行若藏的拙趣。从大笔写小字,再到小笔写大字,脱略技巧,任笔为体,从无我到有我,再从有我到无我。

记得1989年,受邀于赵先生,我参加了他在上海美术馆举行的第二次个人书法展揭幕礼。至今犹记得当时展出的作品,条幅、楹联、大堂、横披、扇面无所不涉,字小者不及方寸,字大者差可盈尺,真、草、隶、篆荟于一炉。赵先生告诉笔者,此次书法展已准备多年,所选展品力求幅幅不同。他本人最忌一成不变,认为这是阻碍创新的绊脚石,宁可弃“妍”而取“质”,弃“巧”而取“拙”。赵先生属思考型书家,他的许多作品往往是反复推敲的结果,有些作品别人看了叫好,他却弃之不惜;而有些作品别人看了费解,他却为之得意。仅举一例,当年我请赵先生为我主编的《书讯报》副刊题写刊头字,仅为简笔的“月末”二字,本以为立等可取,赵先生却让我一周后再来取字。我大惑不解:不就九画吗?赵先生说:“正因为笔画少,故不宜写,要推敲数日方可动笔,到时多写几幅供你挑选,可见他严谨的一面。但他也不拘泥于此,比如當初发表于《中国书法》杂志、引起书坛轰动的代表作“凝露”两个擘窠大字,苍润劲道,大笔泼洒,如猛虎下山、高空坠石,一看便知乃神完气足、一气呵成、不可多得的佳作。

赵先生于书法之外,举凡戏剧、音乐、体育多有爱好,对京剧的流派唱腔了如指掌。他从京剧的唱念做打中悟及笔法;从体育的竞技对抗中产生灵感;从音乐的跌宕起伏中捕捉气韵,可谓引绪旁通,这和古人从“大娘舞剑”、“担夫争道”中启悟书艺并无二致。某次与他谈到“师古”问题时,赵先生的观点是:“我以为博采古人之长,熔铸虫篆、陶均草隶,是形成自己独特风貌的基础。就我个人而言,从隶法中求古朴自然之趣,每有所得。”赵先生虽为书法名家,但以耄耋之龄,每日仍孜孜矻矻、临池不辍,把“师古”功夫真正做到了家。所以赵先生的求新求变,是建立在深厚的传统功底之上的,绝非今日书坛各种丑书搞怪、执相而求所可比拟。

虽然对他的晚年变法,尚有争议,所见不一,但我认为他绝非矜持守墨一类书家。正是他晚年的艺术创作,才达到了“神气冲合”“乃造平淡”之境。诚如《书概》所言:“书贵入神,而神有我神他神之别。入他神者,我化为古也;入我神者,古化为我也。”

当年在长兴大楼赵先生府上,他提出要送我一幅字,问我想要什么内容,我思之再三,提出要马致远的《秋思》小令。犹记得赵先生写了揉,揉了写,不下三四回才写成一幅横披。当时的我只是二十来岁的 “小青年”,虽也爱好书画,但赵先生若随意写幅字给我,同样会满心欢喜,因为潜意识里总觉得像他这样的名家随便写几个字都能成幅。但他当时那种认真而非敷衍的长者之风,至今令我印象深刻,且十分受用,因为这个细节,又何尝不蕴含行事做人的道理?

近日,“与天无极——陕西周秦汉唐文物精华展”在上海奉贤博物馆举办。展览以时间为序,分为“赫赫宗周”、“东方帝国”、“大汉雄风”、“盛唐气象”四个单元,从政治制度、社会经济、民生文化、对外交流等多个方面,彰显了华夏民族熠熠生辉的璀璨历史与奋发有为、包容大度的文化自信。