平台化的奥林匹克:英文社交媒体上的奥运国际传播研究

张 磊 高 飞

作为全球性的媒介事件,奥运会不仅是主办国建构国家形象的良好机遇,也是促进全球沟通的重要契机。近年来,全球政治裂痕加深,新冠肺炎疫情又加剧了全球公共风险。2021年,国际奥委会将奥林匹克格言 “更高、更快、更强”进行了修改,加上“更团结”。随着互联网社交媒体成为奥运国际传播的重要渠道,广播电视等传统媒体影响力减弱,而数字平台影响力日益增强,也为奥运国际传播增添了“平台化”的色彩。那么,平台化的奥林匹克传播是如何形成的?社交媒体如何一步步融入奥林匹克传播当中?在此过程中,围绕平台化的特征,奥林匹克形成了何种新的传播结构?北京冬奥会之后中国国际传播有什么机遇值得探寻?本文旨在回答上述问题。

一、平台化与奥林匹克

近年来,“平台化”理论已经成为学界关注的重要议题。传播研究者对于平台化的兴趣与Web2.0的兴起相吻合,将计算机行业的平台概念扩展到基于网络的应用层面。①Plantin J C, Lagoze C, Edwards P N, et al. “Infrastructure Studies Meet Platform Studies in the Age of Google and Facebook”,New Media &Society,2018,20(1): 293-310.吉列斯皮认为平台有四个特征,分别是“计算性、建筑性、形象化、政治性”。②Gillespie T.“The Politics of ‘Platforms’”,New Media &Society, 2010, 12(3): 347-364.一些学者则提出“平台社会”“平台资本主义”“平台革命”等宏大概念。③Dal Zotto C, Omidi A.“ Platformization of Media Entrepreneurship: A Conceptual Development”.Nordic Journal of Media Management, 2020, 1(2): 209-233.不同类型的数字平台旨在通过提供和维护开放的基础设施从而向全社会提供个人与公共的连接点,最终实现平台对于人们生活的渗透。这一过程也可以被视为是“平台化”(platformization)的过程。正如聂伯格和珀尔等人指出:“数字平台正在积极组织和引导社会关系,它们改变我们社会中所有结构的过程被认为是平台化。”④Nieborg D B, Helmond A. “The Political Economy of Facebook’s Platformization in the Mobile Ecosystem: Facebook Messenger as a Platform Instance”. Media,Culture & Society, 2019, 41(2): 196-218.

数字技术平台以其特有的技术框架对社会结构、经济模式、权力关系等社会现实产生深刻的影响。在中国语境下,席志武等人指出:“中国的‘平台化’同样构成了一种全新的经济结构与社会—文化形态……基础设施的平台化已成为新的社会变革力量,平台有效地协助政府、企业、社区以及家庭应对新冠肺炎疫情,成为国家治理体系和治理能力的重要支撑力量。”⑤席志武、李辉:《平台化社会重建公共价值的可能与可为—兼评〈平台社会:连接世界中的公共价值〉》,《国际新闻界》2021年第6期。国内的新闻传播学者针对平台化,研究了算法正当性与权力⑥席志武、李辉:《平台化社会重建公共价值的可能与可为—兼评〈平台社会:连接世界中的公共价值〉》,《国际新闻界》2021年第6期。、数字劳动⑦蔡润芳:《平台资本主义的垄断与剥削逻辑—论游戏产业的 “平台化” 与玩工的“劳动化”》,《新闻界》2018年第2期。、舆论治理策略⑧姬德强、应志慧:《重思 “舆情”:平台化时代的舆论》,《现代传播》2020年第2期。、媒介融合改革⑨沙垚:《重建基层:县级融媒体中心实践的平台化和组织化》,《当代传播》2020年第1期。、平台资本主义扩张⑩管泽旭、张琳:《阿里巴巴的进化史与小资本主义的平台化:对本土语境平台化的考察》,《国际新闻界》2020年第2期。等议题。

以社交媒体研究为连接点,奥运会与平台化研究也产生了联系。刘丽霞与史安斌以2012年伦敦奥运会为例,阐述了传统媒体与社交媒体的“共生与竞合”。①刘丽霞、史安斌:《传统媒体与社交媒体的共生与竞合—以伦敦奥运会为例》,《新闻界》2013年第6期。史安斌和王馨逸则对2016年里约奥运传播中社交媒体的“得与失”进行反思。②史安斌、王馨逸:《反思首届“数字媒体奥运会”的得与失》,《青年记者》2016年第28期。社交媒体不仅是数字平台的主要代表,而且蕴含了平台化的核心技术特征。奥运会与社交媒体的关联,实际上反映了奥林匹克在传播上的整体平台化。

本文重点对英文社交媒体上的奥运传播现象开展研究,在Facebook、Twitter、YouTube、TikTok四大平台的范围内,运用平台化理论,对奥运传播的主体账号、内容类型、焦点话题、成功或失败的案例进行观察分析。

二、奥运传播的平台化演变历程

奥运会是一种“媒介—体育—文化复合体”,媒介的使用与奥运会的发展密不可分。“现代奥运会自发轫之初到现在,用于奥运传播的媒介形态经历了以纸媒、电报、广播电台和电视等传统媒介为主导,到以互联网技术和移动设备为基础的新媒介的跨越式演进。”③李静亚、谢群喜、王润斌:《媒介生态学视域下奥运会的社会化传播转向—兼论对北京2022年冬奥会传播的启示》,《成都体育学院学报》2021年第4期。1996年,国际奥委会首次设立了官方网站,开启了奥林匹克传播的互联网时代。在随后的20余年间,以社交媒体为代表的新媒介逐步融入奥运会,奥运传播的平台化转向日趋深入(见表1)。

表1 奥运传播网络媒介的演进历程

在Web1.0时代,奥林匹克传播主要体现为门户网站的奥运报道,以及BBS、博客等社会化媒体的讨论。1996年亚特兰大奥运会期间,网络媒介首度介入奥运报道,此后,奥运与互联网再也无法分割。此时,门户网站以其商业化的运作、庞大的受众群体、多样化的报道形式以及新颖的报道策略成为新的潮流,但由于国际奥委会的相关政策规定,网络主体没有转播权和采访权,因此报道空间有限。直到2004年雅典奥运会,国际奥委会才限制性地对互联网开放了部分转播权;而2008年北京奥运会,国际奥委会首次将转播权授予网络媒介。

Web2.0时代,社交媒体逐渐走进公众的视野,奥林匹克的国际传播也进入“平台化”时代。自2010年温哥华冬奥会以来,国际奥委会在Facebook、Twitter和YouTube等社交平台上逐步建立官方账号。2012年伦敦奥运会开始普遍使用社交媒体,伦敦奥组委不仅开通官方账号,还建立了汇总运动员账号的“奥运选手中心”(Olympic Athletes’Hub)供公众和新闻媒体访问。①李静亚、谢群喜、王润斌:《媒介生态学视域下奥运会的社会化传播转向—兼论对北京2022年冬奥会传播的启示》,《成都体育学院学报》2021年第4期。社交媒体更是深度参与奥运会的转播。“Twitter和拥有奥运会独家转播权的美国全国广播公司(NBC)全面合作,在此届奥运会传统媒体和社交媒体实现双赢,NBC在北美地区收视率超越北京奥运会,Twitter的流量也达到历史新高。”②刘丽霞、史安斌:《传统媒体与社交媒体的共生与竞合—以伦敦奥运会为例》,《新闻界》2013年第6期。2014年索契冬奥会期间,国际奥组委的Facebook账号拥有了超过200万粉丝,Twitter账号获得了168101位粉丝关注,官方网站也获得了300万人次的访问量。③International Olympic Committee,“Sochi 2014 Social Media Metrics: Hot Numbers. Cool Conversations. All Yours.” ,https://olympics.com/en/news/sochi-2014-social-media-metrics-hotnumbers-cool-conversations-all-yours.2016年里约奥运会更被称为“数字奥运会”,这一年奥林匹克频道正式建立,标志着奥林匹克传播平台化的进一步发展。以里约奥运会为分界线,社交媒体一改此前奥运传播中的辅助地位,成为奥运会传播的主导媒介形态。“传统媒体与新媒体之间的关系也由从前单一的竞争转向了协作与竞合。”④刘丽霞、史安斌:《传统媒体与社交媒体的共生与竞合—以伦敦奥运会为例》,《新闻界》2013年第6期。在2016年里约奥运会期间,NBC、欧洲体育台(Eurosport)等奥运会持权转播商与社交媒体展开了全面合作。

奥运传播也在为Web3.0时代做准备。2018年平昌冬奥会期间,为了使用8K信号和5G网络,欧洲体育公司搭建了一个虚拟现实演播室,还建造了一个移动数字演播室。后者更加关注服务社交媒体,其主要工作是拍摄专属社交媒体的独家内容,包括使用iPhone手机拍摄面向Facebook用户的直播节目,这些赛事集锦、短视频和运动员采访通过手机和场馆的Wi-Fi直接推送到Facebook社区。

2020年东京奥运会标志着奥林匹克传播的“平台化”进程由社交媒体平台扩展到短视频平台。据英国《卫报》2020年8月4日的报道统计,在TikTok上,#Olympics标签下有59亿浏览量,#OlympicSpirit下有42亿浏览量。TikTok 2017年在海外上线,2020年即成为全球下载量最大的应用程序。TikTok上流传的短视频,不仅分享了奥运赛事的精彩片段,还使用户得以近距离观看体育明星们的日常生活。

2022年北京冬奥会采用了大量的传播新技术,呈现了平台化转型进一步深入的态势。社交媒体和转型后的新型主流媒体共同为奥运传播助力。中央广播电视总台5G新媒体平台“央视频”通过独家8K、VR沉浸式观赛、AI虚拟现实等传播技术进行冬奥转播和报道。英文社交媒体也不例外,NBC在其YouTube频道上发布了美国花滑选手陈巍和俄罗斯花滑天才少女瓦利耶娃的视频,在很短时间内就成为“爆款”。

总之,随着媒介技术的应用和推广,社交媒体逐步成为奥运会推广和宣传的主要媒介形式,奥林匹克传播的“平台化”程度也不断提升。在此过程中,奥运会原有的传播关系也随之发生变化。

三、奥林匹克的新型传播关系:中心化与分散化

奥林匹克传播的平台化,不仅意味着社交媒体在奥运传播中的广泛应用,也意味着传播关系正在发生改变。平台化意味着对“全球范围内的信息流动和社会关系在虚拟空间内的跨疆域重组”①姬德强、杜学志:《平台化时代的国际传播—兼论媒体融合的外部效应》,《对外传播》2019年第5期。。而在这种整合与重组的过程中,社交媒体中的奥运传播呼应了国际传播的新态势,即“中心化”与“分散化”的对立关系由此显现出来。

社交媒体平台成为数字基础设施,即“一个共享、开放、异质和不断发展的社会技术系统”②Hanseth, O., and Lyytinen, K. “Design Theory for Dynamic Complexity in Information Infrastructures: the Case of Building Internet”. Journal of Information Technology, 2010. 25(1): 1-19.。奥林匹克的平台化发展意味着通过社交媒体为异质性的用户提供进行奥运传播的集中平台。传播主体和用户进行了重组,即形成了新型的传播关系,也形成了复杂的舆论情境。

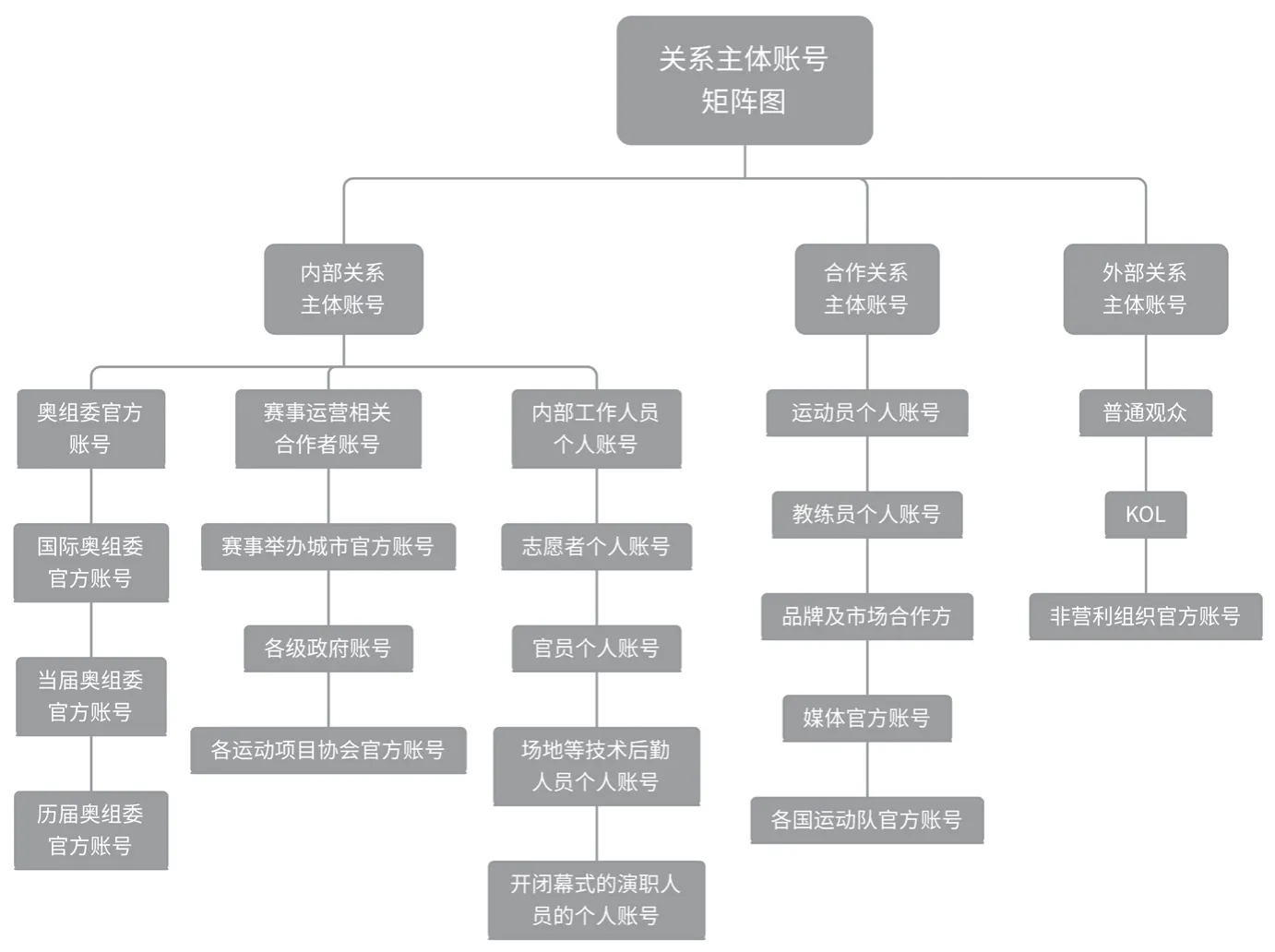

第一,在社交媒体平台上,围绕奥林匹克,不同的利益相关者发生聚集,形成了一个中心化的传播矩阵。奥运会不单单是体育盛会,在其举办过程中必然会涉及政治、经济、文化等各层面的利益相关者,同时也要考虑公共安全、媒体关系、场馆维护以及跨文化交流等对利益相关者产生广泛影响的具体实践领域。①王菲、童桐:《范式转型与网络建构:关系管理视域下2022年北京冬奥会公关理念及实践探索》,《上海体育学院学报》2021年第7期。因此,奥运会报道必然是强调多主体协调的传播活动。在奥运会广泛使用社交媒体之前,运动员、新闻媒体以及官方政府等异质性个体并不存在多向的交流空间,只能通过大众媒体或者网络媒体进行信息交互。而社交媒体将分散的传播主体进行集中,形成中心化的传播矩阵。基于社会网络分析,奥运会关系主体分为“内部关系主体”、“合作关系主体”与“外部关系主体”②王菲、童桐:《范式转型与网络建构:关系管理视域下2022年北京冬奥会公关理念及实践探索》,《上海体育学院学报》2021年第7期。。奥林匹克传播矩阵即由这三类关系主体构成(见图1)。“内部关系主体”包括国际奥组委、赛事组委会、各运动项目委员会、赛事的官方工作人员等,其社交媒体账号的合作关系最为紧密,价值取向也较为统一;“合作关系主体”的账号包括运动员、教练员、运动队、各类媒体以及品牌市场合作方,承担连接内部主体与外部主体的作用;“外部关系主体”的账号不存在与奥运会直接的利益关系,更多的是以第三方视角和个人立场来参与奥运传播,往往体现为公众和其他参与者。

图1 奥运传播社交媒体账号矩阵图

第二,奥运传播矩阵意味着传播关系的集中化,但也蕴含着异质性主体关系破裂的风险。以合作关系主体为例,品牌及市场企业、运动员和国际奥委会之间的利益并不全然一致,比如赞助广告的问题可能使主体关系内部产生紧张甚至矛盾。近年来,奥委会对于社交媒体的广告限制颇多,比如2016年里约奥运会期间,美国奥委会警告运动员赞助商不准在Twitter平台上进行营销活动。但2020年东京奥运会前,国际奥委会通过新规则,对于非奥运赞助商广告的规制由“一般禁止”转向“原则许可”,这一方面支持了奥林匹克运动的营销方案,另一方面保证了运动员的个人利益。①袁钢:《奥运会广告规制研究—兼论北京冬奥会广告规制应对》,《武汉体育学院学报》2020年第7期。

第三,奥运传播逐渐呈现出的“平台依赖”难免受到数字平台及其资本方的影响。随着平台化的发展,终端用户在社交媒体上集聚,传统优质新闻机构的主导地位下降,奥林匹克组织者通过官方账号获得了直接对接终端用户的机会。但这也使奥运传播对平台垂直集中策略产生依赖,并受到平台政策的影响,进而可能引发新的问题。

第四,分散的用户影响奥运会舆论整体传播状况。平台的一大特征是平台权力的集中化与用户行为的分散化。②姬德强、杜学志:《平台化时代的国际传播—兼论媒体融合的外部效应》,《对外传播》2019年第5期。社交媒体通过整合各类用户,形成与传统媒体不同的内容分发与信息交互模式,终端用户的多元化为奥运会内容的呈现提供更为丰富的面向,包括运动员的场外生活以及奥运场馆等非竞技内容。但另一方面,账号主体的分散和多元也造成社交媒体舆论导向的纷杂和传播秩序的混乱。尤其是社交媒体平台为地方性用户提供与世界交流的契机,这造成奥运传播中“信息传播的全球化”与“集群社交的地方化”之间的矛盾。③Tehranian M, Ogden M R. "Uncertain Futures: Changing Paradigms and Global Communications."Futures, 1998, 30(2/3): 199-210.比如,在平昌冬奥会开幕式转播中,全美广播公司评论员约书亚·库珀·拉莫对日本与韩国的部分敏感历史进行不当评论,引发韩国传统媒体以及社交媒体用户的批评,NBC不得不宣布该评论员停职,拉莫本人也在社交媒体上进行道歉。

总之,奥林匹克通过社交媒体形成了新的传播关系,在整合不同异质性主体的同时,也由于其分散性使得舆论传播秩序及状况更趋复杂。

四、奥林匹克传播平台化对国际传播的影响

社交媒体平台不仅引发了奥运传播关系的转变,还影响了社会现实的构建。对于中国国际传播而言,海外社交媒体平台在奥林匹克传播平台化过程中的三个层面值得关注,分别是社交媒体平台的非中立性、算法逻辑与市场逻辑的结合,以及全球与本土价值的碰撞。

(一)社交媒体平台的非中立性

诚然,奥林匹克传播的平台化为普通民众、运动员、奥委会以及志愿者等异质性用户提供了交流的机会。但是,它所立足的数字平台,尤其是海外社交媒体平台,并非是客观中立、价值无涉的技术工具,而是一整套传播的关系环境。

平台本身存在进入的门槛。除了国家政策的限制之外,数字基础设施的普及程度,以及个人的移动互联网设备与技能水平都会影响参与的可能性。换言之,并非世界上所有人都能享受奥林匹克传播平台化带来的公共性与开放性。

海外英文社交媒体形成了固有的内容标准。英语作为全球第一大通用语言,同时也是国际社交媒体的通用语言。平昌冬奥会在海外社交媒体的可见度偏弱,恐怕与语言障碍不无关系。哪些运动员可能成为明星或网红?哪些话题标签(hashtag)和模因(memes)能够获得关注?哪些短视频能够引发“病毒式”传播?英文社交媒体的流行文化具有鲜明的语言标准和西方文化特征,这也为非英语地区的国际传播实践者带来挑战。

值得注意的是,社交媒体已经成为政治议题扩大化的场域。北京冬奥会期间,俄奥队女子花滑队成员卡米拉·瓦利耶娃被曝兴奋剂检测查出违禁物质,此时正处于乌克兰边境局势持续紧张的时刻,海外社交媒体用户从对运动员和赛程的关注转向对于当时政治议题的讨论,这使得奥林匹克始终秉持的和平精神遭到一定程度的消解。俄乌冲突发生后,Facebook、Twitter等社交平台上一边倒地对俄罗斯进行抨击、对乌克兰表示支持,也折射了平台的非中立性质。

毋庸讳言,主要的海外英文社交媒体基本都是美国的互联网企业。即使被认为带有中国技术血统的TikTok,也要遵守美国及所在国的法律法规及舆论监督。从这个角度讲,奥林匹克平台化的背后是美国国际传播影响力的强化。

(二)算法逻辑与市场逻辑的结合

奥林匹克的平台化传播受到算法逻辑的影响,而算法逻辑与市场逻辑结合在了一起。一方面,社交媒体将用户的交互实践数据化,从而为企业投放广告提供用户数据库,奥运会中相关的企业主体通过数据分析用户偏好,最终实现精准的广告投放。另一方面,社交媒体将奥运传播中用户的社交行为与非物质(情感)行为都异化为劳动过程,个人的社交关系网络、注意力资源以及非物质情感都成为数字劳动的资源,“产生出新的受众劳动剥削形式”①蔡润芳:《“积极受众”的价值生产—论传播政治经济学 “受众观”与Web2.0 “受众劳动论”之争》,《国际新闻界》2018年第3期。。

算法逻辑表面上摆脱了人的控制,走向机器的自动化。但一旦它与市场逻辑结合,新的权力关系不容忽视。北京冬奥会期间,谷爱凌成为“顶流”,众多品牌纷纷在海外平台发布宣传推文,通过将谷爱凌的夺冠时刻与自身品牌进行关联,从而赢得谷爱凌粉丝以及中国用户的情感共鸣。因此,用户的转赞评行为将社交网络转变为品牌方的营销渠道。同时,用户的情感表达也在一定程度上成为品牌赢得用户注意力的非物质资源。

(三)全球与本土价值的碰撞

社交媒体平台通过线上虚拟社群的聚合,形成具有相似或相同价值观与身份认同的“圈层”或“共同体”。奥运传播不仅是体育迷信息和情感交互的场域,更是不同民族和国家用户交往的渠道。然而,在此过程中本土用户群体由于历史、文化渊源与政治立场的不同,表现出全球与本土价值的碰撞与冲突。

互联网是全球性的,奥林匹克也是全球性的。“更团结”不仅是新的奥运口号,更是互联网建立伊始的美好乌托邦想象。互联网的参与者有着自己的民族国家身份及文化认同,而奥林匹克从来都重视多元文化的交往与汇聚。全球化与本土化的问题是否能处理好,将是国际传播成功的关键所在。例如,2022年北京冬奥会开幕式不再像2008年北京夏奥会开幕式那样罗列独特的中国符号,而是强调全球共同价值,这不仅成为中国展现民族自豪感和文化身份认同的重要方式,更引发国内外用户对于本届冬奥会传递的“更团结”理念的强烈认同。

然而,全球文化融合与交流的背后,隐藏着民族意识与文化冲突。一是社交媒体可能成为部分狭隘网络民族主义者发布极端非理性言论的场所。网络民族主义在网络空间中发酵,通过去中心的草根化的表达为民族主义意识形态的具象化提供了大量象征资源。②刘海龙:《像爱护爱豆一样爱国:新媒体与 “粉丝民族主义” 的诞生》,《现代传播》2017年第4期。体育项目的竞技性造成的摩擦更容易调动社交媒体用户的情绪,引发不当言论。二是在全球化语境下,奥运会开闭幕式作为国家文化符号展演的媒介仪式容易产生霍斯金斯提出的“文化折扣”问题,即全球其他地方受众难以理解主办国家开幕式中的文化符号和意涵,甚至产生曲解和误解。

总之,奥林匹克传播的平台化进程不单是虚拟空间的传播关系转变,更影响社会现实的发展,同时挑战国际传播效能的达成。

五、后北京冬奥时代中国国际传播能力建设的思考

北京冬奥会之后,中国国际传播该如何应对奥林匹克的平台化、加强国际传播能力建设,从而为中国国家形象建设与全球文化交流贡献力量?

(一)树立平台化意识,建立海外社交媒体矩阵

近年来,夏季奥运会和冬季奥运会的观看与评论,呈现出从传统媒体转向互联网媒体的趋势。手机取代电视机成为观赛的主要终端,海外社交媒体则成为奥运舆论的主要集散地。例如,围绕俄罗斯奥委会花滑运动员瓦利耶娃的舆论争议在Twitter上成为热点,各方力量纷纷下场,体现了社交媒体舆论场的强大影响力。在这种情况下,中国的奥运国际传播也应当高度重视互联网渠道,尤其是海外英文社交媒体,通过奥运官方账号、运动员账号、媒体账号、赞助商账号、意见领袖账号和自媒体娱乐账号等建立广泛的社交媒体矩阵,兼顾机构账号与个人账号、明示身份账号与普通用户账号、中国人账号和外国人账号等,形成新的传播渠道与网络。

(二)秉承奥林匹克格言,形成面向人类共同价值的平台化理念

在奥运传播中,中国国际传播应当秉承“更团结”的奥林匹克格言,在社交媒体平台弘扬人类共同价值,让中国故事更容易被世界接受。“更团结”体现了奥林匹克运动对于全世界合作的呼声,也与我国倡导的“人类命运共同体”理念相呼应。借助冬奥会,中国国际传播应当紧扣这一精神,倡导用团结超越竞争、用合作超越冲突、用友谊超越分裂,塑造新的中国形象。中国选手徐梦桃在自由式滑雪空中技巧项目夺金后,美国选手阿什利·考德威尔与她紧紧拥抱并热烈祝贺。这一幕在中外社交媒体上被广泛传播,激发了公众对超越竞争与国界的友谊的共鸣。后北京冬奥时代,在社交媒体讲述中国故事更应充分挖掘人类的共同价值,寻找中国文化与世界其他文化的共通共融之处;既讲好中国故事,也讲好外国故事,更讲好中外故事的完美融合,赢得国际社会更多理解与支持。

(三)顺应平台化传播规律,以流行文化模因调动全球参与

互联网催生了参与式文化,也带来了文化模因的兴盛。社交媒体的主力军青少年尤其喜爱并擅长创造文化模因,一个流行爆点诞生后,就像基因的传递一样,迅速带来广泛的模仿和复制,取得惊人的传播效果。在北京冬奥会上,吉祥物“冰墩墩”的形象塑造极其成功,广受全球欢迎,在海外社交媒体上带来参与热潮。冰墩墩的有趣动作,如挑战阿克塞尔四周跳,被广为传播,其姿势也引发了花式拍照。日本记者辻岗义堂痴迷冰墩墩,自称“义墩墩”,自己也因此成为日本社交媒体上的网红。更值得关注的是,冰墩墩引发的参与式文化丰富多彩,因为“一墩难求”,网民们开始自制各种冰墩墩,日本网民就在推特上晒出了自己制作的冰墩墩,原材料包括冰激凌、水煮蛋和海苔等。一旦文化模因形成,传播者的目标就已经达成。“授人以鱼不如授人以渔”,讲好单个的中国故事,不如创造一个可大量复制、引发参与的中国流行文化模因。

(四)积极开展平台化转型,赢得奥林匹克转播的参与权

曾经,奥运会是传统电视业的一大富矿,如今却不得不见证这块蛋糕被互联网企业瓜分。一个核心的应对策略就是深度融合转型。这意味着传统媒体要有效利用平台化的策略。一方面,要借助既有的技术、创意和团队优势,生产出精良的内容。在8K高清时代,电视媒体积累的优势仍是可贵的。另一方面,要勇于借助更广泛的数字平台开展二次传播,从中寻找可能的盈利点。更重要的是,中国的新型主流媒体肩负着国际传播的重任,其使命不仅是获取足够的流量,更要展示真实、立体、全面的中国,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。

结语

北京冬奥会落下帷幕,但每两年举办的奥运会(包括夏季奥运会和冬季奥运会)却形成了国际传播的固定周期。随着奥林匹克的平台化,全球社交媒体成为奥运传播的主要场域,也成为中国国际传播必须直面的主要阵地。奥林匹克的平台化既标志着传播重心的转移,也标志着新型传播关系的确立。然而,平台的非中立化、算法逻辑和市场逻辑的结合,以及全球与本土价值之间的碰撞,仍然带来重要挑战。对中国国际传播从业者来说,如何顺应奥林匹克传播平台化趋势,寻求新的理念、路径和策略,是一个需要持续探索的课题。