重塑与新生:以区块链技术破解口供治理难题

任 东

在我国,侦查证据的体系形成了以口供为根基的“口供中心主义”①“口供中心主义是指侦查破案、审查起诉和法庭审判主要围绕犯罪嫌疑人、被告人的口供进行,并且把口供作为定案处理主要依据的诉讼理念和办案方式。”参见闫召华:《口供中心主义评析》,《证据科学》2013年第4期。。有学者指出审判人员轻信虚假、错误的“问题口供”,是引发冤假错案的重要原因。②例如在聂树斌案中,认定有罪的原因是聂树斌的口供与其他间接证据相印证,但实质错判的原因是相信了错误、虚假的口供导致的。参见龙宗智:《聂树斌案法理研判》,《法学》2013年第8期。纵观司法史,尽管口供存在诸多弊端,但对于司法审判而言,口供又是不可或缺的重要证据。“大法官们认为,一个强大的刑事司法制度不大需要口供。20多年后,他们坚持认为,刑事司法制度需要(requires)口供。”③[美]拉里·劳丹著:《错案的哲学:刑事诉讼认识论》,李昌盛译,北京大学出版社2015年版,第189页。问题的根源并非口供,而是源自于审判阶段无法识别“问题口供”。如何规制口供才是当下问题之所在。

“现在规则的失效,正是寻找新规则的前奏”④[美]托马斯·库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2003年版,第62页。,正视问题才能有所改进。在新科技不断变革的当下,借助新兴科技对权力的规制,将科技纳入司法领域正是我们所应当重视和探讨的。⑤李训虎:《刑事司法人工智能的包容性规制》,《中国社会科学》2021年第2期。那么,可否运用科技手段进行侦讯下的口供治理呢?有鉴于此,本文以区块链技术纳入侦讯口供治理的可行性和具体路径进行讨论分析,旨在借助科技手段构建侦查制约的新方式,促进司法与科技治理新融合。本文在结构上:首先分析印证模式无法对侦查行为进行有效制约;其次从技术与法律运行原理的角度,分析区块链引入口供治理的优异之处;再次从多个角度对区块链技术引入侦讯口供治理的可行性进行论证;最后对区块链技术引入侦讯口供治理的具体路径进行展望。

一、印证视角下侦查讯问中的问题所在

违规侦讯在司法实践中并非罕见。例如,由于案件压力、办案人员业务水平等原因,侦查人员选择性取证用证,将案件引入歧途,①陈闻高:《选择性取证用证之考量——以冤错疑刑案为镜鉴》,《警学研究》2020年第1期。甚至不惜刑讯逼供乃至伪造关键证据②李尧、张鹏莉:《侦查取证程序规范研究——以维护证据能力为切入》,《证据科学》2018年第5期。。识别违规侦讯的主要手段就是印证审查。换言之,我国对证据真实性进行验证的主要手段就是证据的相互印证。③陈瑞华教授曾言:“我国刑事证据法之所以重视证据之间的相互印证,是因为对于同一案件事实而言,至少有两个具有独立信息来源的证据加以证明,可以避免‘孤证证明’的局面。”参见陈瑞华:《刑事证据法(第四版)》,北京大学出版社2021年版,第162页。但是,印证模式难以识别侦查中存在的违法获取口供和物证造假问题,这也间接造成了对违法侦查行为的放纵。

(一)印证视角下的引供、诱供和口供隐匿问题

本人随机抽取一定数量判决书进行分析,以口供不合法为由提出非法证据排除的占比84%。这84%中,与引供、诱供有关的占比25%,与刑讯有关的、可能涉及口供隐匿的占比75%。④截至2022年2月25日,本人以“非法证据排除”“刑事案件”“判决书”“刑事审判监督”为关键字在中国裁判文书网进行搜索,排除一些不具有研究价值的裁判文书后,以30份判决进行分析研究所得。侦查讯问中迸发问题的集中点仍以非法获取口供(引供、诱供)为主,而引供、诱供又和口供隐匿相伴而生。

“所谓引供,指的是侦讯人员在讯问被告人时,采取种种不正当的方法引导被告人按照自己的推想和假设所作出的供述。”⑤刑福和:《讯问方法与引供、诱供、指名指事问供关系的探讨》,《公安大学学报》1989年第4期。引供常与非法取证相伴而生,即“按照侦查人员的指供作有罪供述,与嫌疑人的利益相悖,而要突破嫌疑人为切身利益设置的心理防线而使其接受指供,通常情况下,需要运用一定的手段,而刑讯通常是实现指供目的最有效也是最恶劣的手段”。⑥龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,《政法论坛》2013年第5期。例如在佘祥林案的申诉材料中写道:“这次我说是用石头杀人,这是因为在前一次我说是用木棒杀的人,但侦查员硬逼我交出木棒,可我根本就没有杀人,哪里交得出木棒?这次想到石头到处都有,假如你再叫我交出石头我可以随地捡一块石头给他们,这样就可以少吃亏。”⑦《佘祥林“杀妻”案一位知情法官透露:政法委“协调”审判终铸冤案》,http://news.sohu.com/20050408/n225094884.shtml,访问时间:2021年11月9日。通常来讲,在指供的案件中,必然会有多份口供,既包含无罪辩解,也包含有罪供述。但是,呈现在法官面前的则是有罪供述,而无罪辩解常常消失匿迹,造成这种情况的原因:要么是侦查人员故意销毁,要么是侦查人员对无罪辩解不予以全部记录。⑧闫召华:《口供中心主义评析》,《证据科学》2013年第4期。更有甚者,为了使证据达到完美的印证,将重要卷宗材料进行隐匿⑨所谓口供隐匿,有两种情形:第一种是在多份笔录中选择性的提供案卷笔录,仅提供有罪的供述,不提供犯罪嫌疑人的辩解;第二种是选择性地将犯罪嫌疑人的口供进行记录,即仅记录有罪的供述而对控方不利的无罪辩解则不予记录。或者销毁。例如聂树斌案中,讯问笔录不注明讯问次数,很多案件的原始卷宗不全,甚至连正卷与副卷同时丢失。“公安机关往往会藏匿或者毁弃无罪辩解笔录,而只留下‘认罪’口供”。⑩刘计划:《刑事冤错案件的程序法分析——以聂树斌案为例》,《比较法研究》2017年第3期。足以说明,侦查人员选择性地记录讯问过程,口供的适用也存在选择性提交的问题。

可见,侦查人员将不利于已的证据进行隐匿,仅向法庭提交已经“加工”过的证据,“问题证据”是无法被法庭识别的。

(二)印证与证据保管链下的物证造假

在我国,产生“印证模式”证据审查方式的原因是为了避免孤证定罪,讲究证据间的相互关系,以比较的方法发现证据信息的同一性或非同一性。①龙宗智:《刑事印证证明新探》,《法学研究》2017年第2期。这就意味着,印证对于口供的判断是基于案件的整体证据进行综合性判断。简而言之,利用同种类或者不同种类的证据进行相互识别。例如,利用物证对口供的真实性进行判断。但是,在证据审查上,不仅口供会存在问题,物证也同样存在造假问题,尤其是为了形成印证,强行“制造”物证,造成与口供相互印证的假象。②控诉方为了达到胜诉目的,有很强的造假动机,即“他们或者只有放弃定罪——这在客观上意味着对国家和对社会的失职;或者违法蛮干以获取更多的、能够实现印证要求的证据,但这样做不仅违反了法律,侵犯了权利,而且可能带来证据虚假的危险。”参见龙宗智:《印证与自由心证——我国刑事诉讼证明模式》,《法学研究》2004年第2期。例如,有学者认为,促成聂案形成原因之一就是侦查造假,“对嫌疑人采取强制措施后,通过非法讯问手段获得认罪供述,进而编造所谓的有罪证据,公安机关便宣布成功告破、大功告成,而辨认、现场指认、鉴定等侦查程序尽可造假。”③刘计划:《刑事冤错案件的程序法分析——以聂树斌案为例》,《比较法研究》2017年第3期。审判机关在面对“如此完善”的证据链时,难以进行有效的证据审核。

严格的物证保管制度及科学的保管手段是保障物证不被丢失、不被替换的重要手段。“但在我国,对物证的保管没有给予相当的重视”④李学军:《物证论——从物证技术学层面及诉讼法学的视角》中国人民大学出版社2010年版,第123页。,从现有物证保全方法上看,主要有提取原物,或者制作勘验笔录、绘图、拍照等手段进行。⑤张保生:《证据法学》(第三版),中国政法大学出版社2018年版,第191页。并且,与之相对应的法律略显简陋。⑥我国在物证保管的有关规定主要以《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》等相关规定为主,但是有学者分析,我国刑事诉讼存在证据保管混乱、证据保管操作立法混乱等问题。参见李雅健、郑飞:《乱象与规制:中国刑事证据保管制度研究》,《证据科学》2019年第1期。例如,在实际的证据链保管中,规范层面并未要求对证据的运输、保管、鉴定进行相应记录,对于证据链存疑的情况下,接触证据人员也难以出庭,这些问题都导致了法官无法对证据的真实性与关联性进行有效地审查。⑦陈永生:《证据保管链制度研究》,《法学研究》2014年第5期。侦查人员可利用证据保管漏洞,将伪造的物证与被追诉人的口供达成虚假印证,加剧了法庭审查难度。

侦查人员非法取证的难以识别,导致了非法取证无法破解的现状。若侦查违法取证,将事实偏离真相,则审判程序只能一错再错,最终造成了案件的错判。

二、区块链技术引入口供规制的原理与优势

既然现有的纠错机制难以发挥成效,可将区块链技术引入口供治理,避免上述问题的发生。

(一)区块链技术引入口供规制的原理分析

以口供作为印证的中心,却疏忽了单个证据的独立审查,可能造成侦讯口供无法规制的现状。⑧谢小剑:《我国刑事诉讼相互印证的证明模式》,《现代法学》2004年第6期。那么,应如何将此问题进行有效地解决呢?当然,除了完善相关法律制度之外,有效地运用区块链技术或许可以避免上述问题的发生,进而增强侦讯监督,提高口供取证的合法性。

“区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术在互联网时代的创新应用模式。”⑨参见中国区块链技术和产业发展论坛:《中国区块链技术和应用发展白皮书(2016年版)》,http://ec.whu.edu.cn/uploads/soft/171211/1_1616199501.pdf,访问日期,2022年7月1日。所谓“区块”指的是区块链的数据单元,即生成时间段内的所有交易记录;“链”是以区块按照发生顺序串联而成的日志单元,可以看成整个账本状态变化的记录,主要分为公有链、私有链和联盟链三种。⑩刘品新:《论区块链证据》,《法学研究》2021年第6期。其中,区块链最大的特点就是去中心化、分布式记账和难篡改性。所谓去中心化是指:变革了单一机构或节点规制,利用点对点进行数据传播与沟通,省去了中心交融机构。所谓的分布式记账是指:区块链数据库不会存储在一个固定位置,即区块链保存的记录是公开的,并且任何人都可以访问并进行真实性验证。也正是由于上述两个特性,再辅以单向哈希算法,保证了数据的难以篡改这一特性。实质上,若知晓区块链技术引入口供规制的法理,将区块链技术融入侦讯口供治理之中,进而破解刑事诉讼口供治理、规制中所存在的问题,对解决非法侦讯是大有裨益的。

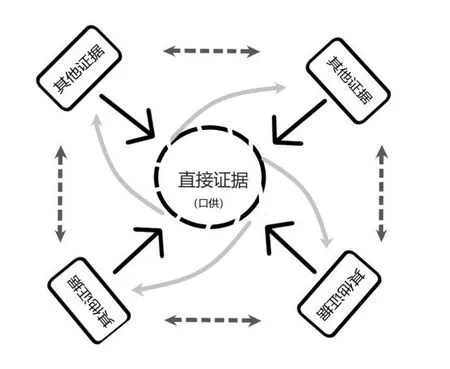

口供运用的前提是保障口供的自愿性和取得的程序合法性,证据运用上要与其他证据形成全面的印证,现有的证据印证的运行模式(见图1),是一种以口供为主的直接证据作为中心进行的审查,①闫召华:《口供中心主义评析》,《证据科学》2013年第4期。这种方式的弊端就是忽略了每一个实物证据的鉴真,也激励了侦查人员为了达到“印证”而强行造假的动机。②李尧、张鹏莉:《侦查取证程序规范研究——以维护证据能力为切入》,《证据科学》2018年第5期。那么,如何防止造假呢?既然为了印证口供而隐瞒、伪造证据,只要及时将收集到的证据进行固定,并赋予时间戳,就可以防止任意地删改。这样,由口供为中心的印证,转换为点对点的交互印证,保障证据的客观性(见图2)。即借用区块链技术等科技手段,将所有证据在网络上时时记录,并经由取证人、当事人、保管人等多方利用共账模式进行共同记录,防止篡改。案件侦办结束后,辩护人、检察机关或法院也可对取证环节进行证据检验,以增强实物证据的审核,避免对实物证据赋予天然的可采性,也自然提高了口供审核的能力。

图1 证据印证的运行模式

图2 区块链下的点与点的交互印证

(二)区块链技术引入口供治理的优点

1. 区块链在破解非法取证问题上的优势

首先,区块链技术可以在保障秘密侦查的前提下提升权力运行的透明度。区块链技术的诞生,对侦查秘密化和事后监督难这一问题有了新的解决方案。区块链去中心化的分布式分类账属性,使得各个环节无法做假。例如,企业财务只有一个固定的会计进行记账,就容易作假,若企业每个人都可以看到账目变动和总账记录,则作假的难度会大大提升。③[美]凯文·沃巴赫:《链之以法——区块链值得信任吗?》,林少伟译,上海人民出版社2019年版,第3页。同理,该技术运用在侦查监督过程中,将记录全部以网络方式进行“记账”,且其他主体都可以看到“总账”,那么违法侦查取证的行为会一览无遗。换言之,在保障侦查活动自主性的同时,对侦查痕迹进行一种可视化的同、后置监督,将所有侦查活动以轨迹的方式呈现在控、辩、审三方视野之下来防范侦查活动的暗箱操作。

其次,区块链技术可防止侦查过程中的非法取证。我们试看区块链技术在比特币中的运行规律:任何行为主体均可成为“矿工”——网络活动的监督者,负责对交易进行查验,只要是网络监督者的多数主体是诚信的,就可以保障系统正常运转,再辅以网络监督者(矿工)纠错奖励,就可以形成每一区块的主体共赢的局面。④同上,第25页。同样,我们只要将“矿工”的身份转换为辩护人、当事人、监狱管理者、法院、检察机关来进行对侦查的监督,对每一侦查节点的参与人都予以“私钥”⑤所谓私钥是指由字母和数字组成的秘密字符串,具体参见[美]凯文·沃巴赫著,林少伟译:《链之以法——区块链值得信任吗?》,上海人民出版社2019年版,第24页。控制,就可以避免违规侦查的问题。例如,侦查人员在看守所进行犯人提讯时,需看守所监管人员予以确认、网络留痕,这样就可有效避免将纸质提讯证据进行隐匿等情形的发生。有学者从讯问录音录像对非法证据排除的方式上进行研究,得出排除的具体手段包括:结合讯问笔录、看守所提讯登记,并借助技术手段来审查录音录像本身的合法性;审查录音录像时间与提讯登记时间是否相协调;审查录音录像与笔录是否一致等方式进行审查。①庄伟、袁祥境:《侦查取证监督客观标准的构建——以〈关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定〉为切入点》,《人民检察》2017年第22期。区块链的监督方式,实质上是将上述审查赋予网络方式予以进行。

最后,区块链技术可以提升非法取证的识别几率。“为了扩大被发现的几率,就要尽可能的使各种诉讼行为的信息被传递到外部,从而使得任何一种程序性违法行为容易被外部力量识别出来。”②刘忠:《被识别的几率:非法取证程序性制裁的构成性前提》,《中外法学》2011年第2期。这种方式和区块链的“去中心化”“分类记账”有异曲同工之妙。把侦查的事前审批与事后监督转换为侦查行为的实施监督,以科技手段同步进行,这也是区块链规制的理论之所在。

2. 区块链技术可以破解证据隐匿、丢失问题

首先,区块链技术可以促进现有技术对侦查流程的监管,防止证据隐匿。借助区块链技术,进行分布式高精准记录,直接同步后台,利用网络电子口供与传统口供相结合的方式来防止失真与篡改。

其次,区块链技术可以解决口供隐匿问题。我国法律规则上也规定了应将每次讯问的次数进行记录,但是实践中侦查人员为了规避,大多实行不予标记的做法,到侦查终结后统一地进行笔录次数标记。这种操作方式就使得侦查人员可任意地抽出不利于侦控方笔录,造成审判时关键证据缺失。“区块链技术具有弱中心化、信任度高、追溯性强、自治度高等特点,”“包括共识机制、共享帐簿、智能合约等”,若每次的口供均同步上传侦查主体控制之外的网格系统内,那么就可以保障每次讯问的全程性,最大程度地防止篡改和信息失真。其原理就是分布式存储的区块链技术特性,使其记录难以篡改、不易毁损。③李志杰、郭杰群、王阳雯:《区块链+:重构与赋能》,格致出版社2021年版,第256-257页。与执法监督有效结合,在防止证据毁损、隐匿上亦可大展身手,规制口供取证行为。

最后,区块链技术可以解决客观证据丢失的问题。上述分析中,印证模式所惧怕的问题就是:伪造证据、隐匿无罪证据,从而达到证据的虚假印证。实际上,这种问题可借助区块链技术进行解决。由于区块链的去中心化,可以依据共识机制将数据存储记录进行同步更新,保障数据的可追溯性与不可篡改的特性。而且,区块链的私有链与联盟链的应用方式,完全可以满足现有取证规范,即哈希加密账本的应用,在防止篡改的同时,也可避免秘密的泄露。④[美]凯文·沃巴赫:《链之以法——区块链值得信任吗?》,林少伟译,上海人民出版社2019年版,第16-17页。现有人工智能在司法侦查的运用,早已炉火纯青。⑤例如,现阶段侦查办案电子网络化,虽然适用的是内网办公,但是各类证据与侦查环节均为网络记录和存储,这也为区块链运用创造了条件。只要将电子网络记录进行共享,就如同区块链中的哈希值在线,每个主体和部门对于所有信息都分布式储存,可防止侦查机关的独自运行、独自篡改的问题,避免了“牵强取证”以及大量瑕疵证据“治愈”后的法庭适用的发生。⑥李尧、张鹏莉:《侦查取证程序规范研究——以维护证据能力为切入》,《证据科学》2018年第5期。

利用区块链去中心化,及时上链、难以篡改等特性,可以有效破解非法取证、证据隐匿、丢失等问题,保障证据链管理的准确性,提高实物与言词证据的审核,避免证据造假等问题的发生。

三、区块链技术引入口供治理的可行性分析

(一)区块链引入口供治理的现实基础和政策导向

习近平总书记强调:“要抓住区块链技术融合、功能拓展、产业细分的契机,发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。”①中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/25/content_5444957.htm,访问时间:2021年11月18日。科技是世界的主宰也将改变世界,正如霍姆斯曾预言法律的将来必然是科技。②[美]奥利弗·温德尔·霍姆斯:《法律的道路》,李俊晔译,中国法制出版社2018年版,第51页。不仅如此,在司法领域中,区块链技术逐渐映入眼帘。例如,最高人民法院《关于人民法院在线办理案件若干问题的规定(征求意见稿)》中的第14至第17条皆与区块链有关;最高人民法院与各级法院构建了“人民法院司法区块链统一平台”等。除此之外,区块链技术在刑事领域也大展身手,在侦查方面由于大数据时代的来临,犯罪线上与线下结合、犯罪手段科技化,倒逼侦查机关以科技手段进行案件侦破。对于检察机关而言,可以借助区块链技术优势,将区块链技术前沿理论运用于智慧检务中,占据智慧检务创新制高点、取得智慧检务新优势,提升检务工作水平和效率。③吕游:《论区块链技术在大数据背景下对检察工作的影响》,《上海法学研究》集刊,2019年第20卷。在审判领域中,区块链技术可以融合至所有涉及记录和验证的领域,包括司法过程中的证据保存、提交和验证等。可以说,区块链技术的引入,既符合未来的发展动向和现有政策,也满足了司法工作的迫切需求。

(二)从证据法学角度分析引入区块链技术的合理性

有学者认为:“在所有涉及记录和验证的领域,包括司法过程中的证据保存、提交和验证,都可以借助区块链技术来完成。”④郑戈:《区块链与未来法治》,《东方法学》2018年第3期。那么,区块链引入证据治理,会引发证据规则的冲突和改变吗?本人认为是不会的。理由是:区块链作为一种技术手段,本身不具有价值倾向性;技术性手段引入证据规则之中,只能强化证据规则的监管性,而不会引发其对于司法审判中证据审核规则的冲击。从法律角度上看,区块链技术融入侦查监管是符合我国立法精神的。例如,《公安机关办理刑事案件程序规定》第67条、《人民检察院刑事诉讼规则》第70、72条等规定中,都涉及到证据保管链的保管方式或者审查方式等,若可以引入新技术增强监管,既符合立法的精神,也达到了对公权力的有效监管。

(三)区块链技术引入不会引发科技弊端对司法的冲击

有学者担忧新技术的引进,可能引发新一轮的权利侵犯,⑤例如,如同讯问录音录像制度的引进,不仅没有保障被告人利益,甚至进一步加大了违规侦查的识别难度。参见佀化强:《讯问录音录像的功能定位:在审判中心主义与避免冤案之间》,《法学论坛》2020年第4期。甚至造成“科林格里奇困境”⑥科林格里奇困境是指由于技术发展具有不可控和不可预测性,技术在应用的同时可能造成对社会的更大的危害且无法控制的情形,具体参见贾向桐、胡杨:《从技术控制的工具论到存在论视域的转变——析科林格里奇困境及其解答路径问题》,载《科学与社会》2021年第3期。。诚然,新技术的发展会带来不可预知性,或许存在解决老问题的同时又引发更严重的新问题。⑦诸多学者担忧司法系统引入人工智能进行审判,可能引发个人权利侵犯,裁判者无法有效追责等担忧。若无法避免其问题,或许会形成新的司法滥权的新“借口”。可参见李训虎:《刑事司法人工智能的包容性规制》,《中国社会科学》2021年第2期。不过,区块链技术在司法领域中的适用,是能够防范“科技越轨”的。

首先,规范以区块链为代表的司法运用范围。如上所述,区块链技术的应用,旨在监督侦查行为,有效审核证据,而非限制辩护人以及被告人的诉权。具体而言,可设立相关应用规则,防止技术侵权,划定区块链技术在刑事领域的应用红线。其次,明确区块链在证据审核中仅是一种审核工具,不可实质性替代裁判者对证据的认定。即辩护人以及被告人具有实质性的举证和质疑证据的权利,不因证据所附带的“科技光环”就具有了免证的效力。换言之,区块链技术只是辅助审核证据,提升非法取证的发现几率,但是并未赋予区块链保管的证据就具有天然的证明力与证据能力。最后,在运用区块链过程中,应赋予被追诉人以及辩护人相对知情权,防范“数据黑箱”对辩护权造成的侵犯。

四、区块链对口供治理的具体路径分析

(一)运用区块链重塑证据链的收集与保管

上文分析可知,证据在保存、保管过程中若产生证据污染、证据丢失和证据造假的问题,那么印证模式无法对违法证据进行有效识别。若将区块链技术在此方面进行应用,可以对证据收集进行有效控制。有学者提出利用元数据进行证据活动的记录和监控,即:“元数据是一种动态的、过程性的卷证记录方式,可以跟踪记录卷证信息的产生、修改、使用、处理等各种情况,并且将每种情况的重要信息记录到系统日志中。”①史炜:《借助元数据的刑事卷证电子化管理》,中国政法大学出版社2020年版,第152页。实质上,区块链的运行原理是相同的。在具体路径的建设上,可以利用私有链与联盟链相结合的方式进行。

1.构建统一的司法私有链系统,使得电子化侦查数据全程共享

“相比于传统数据库系统,私有链的最大好处是加密审计和自证清白的能力,没有人可以轻易篡改数据,即使发生篡改也可以追溯到责任方。”②华为区块链技术开发团队:《区块链技术及应用》,清华大学出版社2019年版,第59页。若能够实现侦查办公网络与公诉、审判机关相连接,就可以形成区块链中“私有链”应用模式。具体而言,私有链可满足侦查秘密性的同时,还可满足监管方对流程的监管,防止恶意删改。即为了有效打击犯罪,侦查过程需要进行保密,恰恰私有链在满足上述要求的同时,还可保障事后有效监督。在私有链运用的时候,数据虽不对全网公开,有违“去中心化”的本质,但是若将侦查提取的证据赋予可信的时间戳、通过区块链的哈希值校验,即便某个证据在庭审中未予出示,审判人员甚至是辩护人等皆可发现该证据的存在,也有利于加强辩护效果,避免侦查中的证据隐匿以及选择性提交证据情形的发生。在构建上,可利用全程网络化案件办理,将侦、控、审网络办案系统互联,实现“大网络共享”司法系统。

2.多方主体参与下的实时共账

如上所述的电子化侦查数据全程共享可依据侦查痕迹进行监管,但是还要避免记账主体单一的情形。这就需要我们将参与人进行扩大化,即各类节点需其他人员或主体共同记账。对于区块链模式的选择使用何种模式更适合案卷笔录管理呢?本人认为在结合司法私有链系统基础上,可以进行“联盟链的信息共账模式”。联盟链具有节省资源、信息安全系数高、运行速度快等特点。③王延川、陈姿伟、伊然:《区块链治理:原理与场景》,上海人民出版社2021年版,第127页。在具体运用上,可以构建节点权限,根据不同的主体与节点设计不同的权限:侦查主体、看守所监管人员具有记录发布信息的权限,被追诉人与辩护人、见证人具有查验权限,侦查领导或者检察院具有审核与批准权能、审判与公诉可以存储与参看所有信息的权限。例如,在讯问犯罪嫌疑人时应进行电子申请留痕外,看守所等监管人员还应在侦查监管平台上进行登记确认、记账登记,实行电子与纸质登记相结合。审讯结束后由犯罪嫌疑人进行签字确认之外,还应有看守所监管人员确认参与见证,这就使得单个数据难以由侦查人员全部掌控而进行隐匿或者造假,既提高精准性还能提升效率④例如,可以借鉴京东构建的区块链数字存证平台进行说明,即“联合互联网法院、司法鉴定中心、公证处、CA机构、大型企业等组件联盟链,多方对数据进行共识、存储、背书,可以使得电子证据更为可信,减少法官在数据真实性判断上所需时间、减少司法鉴定或公正的需要,可以有效提高当事人的维权效率”。参见黄浩、马斌、黄世泽编著:《区块链+:如何改变我们的世界和生活》,中国科学技术出版社2020年第1版,第208页。。

3.“即取即传”证据规则的构建

所谓“即取即传”证据规则,就是将取证行为及时地上传至侦查所构建的区块链平台上。取证后及时上传,可以避免事后伪造证据,若证据造假就难以与实际证据获取节点相对称,即所有证据节点均有迹可循。尤其是电子代替纸质记录可以避免事后的删改,也有利于强化侦查监督。“提供分布式但高度精准的记录,换言之,每个个体都可以保留一份自动更新的分类账副本”⑤[美]凯文·沃巴赫:《链之以法——区块链值得信任吗?》,林少伟译,上海人民出版社2019年版,第3页。,为解决隐匿证据、伪造证据、依法口供获取提供了监管流程,使得法律监督有迹可依,提高了识别违法取证的几率。具体操作上可以利用“侧链模式”①所谓侧链模式,就是由各个主体构成参与共识地管理节点,当产生纠问与疑问时,司法链可以直接反向读取链数据。具体可以参见王延川、陈姿伟、伊然:《区块链治理:原理与场景》,上海人民出版社2021年第1版,第176页。,将侦查取证人员、见证人、被追诉人各自进行链平台的确认,并辅以现场录音录像以及取证相关文书进行链平台各自展示,使得获取证据上链后难以对“取证时间”“证据本身”“证据数量”等关键性信息进行更改(参见图3)。

图3 侧链下的证据保存模式

简而言之,取证、收集证据是证据链的开端,也是关键环节。若能将获取的证据及时上链,且辅以现有证据文书审批方式,②例如,在进行强制性措施审批中,以链端证据进行审核批准的依据,侦查人员必然会进行及时上传,并且在日后侦控方对于自己不利的证据也难以进行删改,也可有效地进行证据的全端展示。既可保障侦查的密闭性,也可防止“选择性取用证据”③陈闻高:《选择性取证用证之考量——以冤错疑刑案为镜鉴》,《警学研究》2020年第1期。导致错案的发生。

(二)运用区块链技术重塑卷宗供述电子化路径

1.建立区块链笔录系统

区块链技术具有去中心化、分类记账和不可篡改的特性,若将区块链技术运用在案件笔录的管理上,可以达到检验口供取证流程合法性以及防止口供隐匿的发生。换言之,可以利用区块链网络通过开源联盟链(Hyperledger Fabric)的搭建,利用区块链不可篡改的特性,从而达到笔录的完整性。④贾鹏飞:《基于区块链的笔录系统的研究与实现》,中国人民公安大学2021年硕士学位论文。

现有的公检法三机关都独立地实行、运用着各自的笔录系统,若可以将三机关的笔录系统融合为一,建立一个去中心化的大综合笔录系统。并且,在此基础之上,结合看守所入监系统和侦查人员的执法办案系统⑤所谓执法办案系统是指侦查人员办理案件的系统,并且由于网络数据化管理,可以提升对执法的监管,防止权力滥用,具体可参见《山东全面推行执法办案闭环管理系统》,https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4242954/ n4841045 n4841055/c5740160/content.html。,形成区块链分布式记账数据库,保证区块链网络存储数据一致性。即,“大量共同记账的主体作为节点构筑成区块链网络,任何一个服务器都可以加入这一网络成为节点,每个节点将一段时间内接收到的交易数据和代码存储到加盖时间戳的区块中,同时全网其他节点都会同步这个新加入的数据,以保证整个区块链网络存储数据的一致性。”⑥胡萌:《区块链存证的效力及审查规则》,《人民法院报》2021年08月05日。

2.区块链在防止刑讯逼供和口供隐匿上的应用

在防止刑讯逼供和口供隐匿上,可利用两项措施来进行预防:一是可以利用区块链的不可篡改性与可回溯性这两项特性,防止疲劳审讯;二是可将看守所纳入笔录系统,防止刑讯逼供。

第一、运用区块链的不可篡改性与可回溯性,可以防止疲劳审讯。在大部分案件中,判断是否疲劳审讯是基于审讯时间来认定的,但是办案人为了规避疲劳审讯的认定,会将讯问时间进行篡改。⑦史炜:《借助元数据的刑事卷证电子化管理》,中国政法大学出版社2020年版,第228页。在具体运用上,将执法办案系统开端与结束时间与区块链笔录系统进行共同记载,可以防止侦查人员篡改时间,例如将被追诉人何时进入执法办案场所又何时离开执法办案区,并辅以案卷笔录系统时间和侦讯录音录像等手段进行链端记录,就难以进行时间造假,并且还可防止口供的隐匿。若审判人员或者被追诉人及其辩护人对笔录提出质疑,可以从询问时间或者执法场所监管区视频时间以及区块链笔录系统进行同步哈希值对比,以验证其是否被篡改。

第二、将看守所纳入笔录系统,防止刑讯逼供。《中华人民共和国看守所条例实施办法(试行)》第22条第2款规定:“看守所应当建立提讯登记制度。对每次提讯的单位、人员和被提讯人犯的姓名以及提讯的起止时间进行登记。”根据上述规定,明确规定了提讯的起止时间。若将看守所时间的记录进行网络登记管理,上传至去中心化的区块链管理平台,并辅以入所体检表等有效手段,可以从一定角度防止刑讯逼供。并且,及时网络上传登记,也可以使得取证流程在后置监管中更加透明,倒逼侦讯过程必须以法定流程来进行开展。

总而言之,区块链技术在规制侦讯上的应用,具有全程性与范围的广泛性这两个特点。一方面,不仅可以对口供取证时间和流程节点进行事后还原,达到有效规制;另一方面,还可以完善实物证据链条保管制度,使得裁判者可以将取证流程进行全程回放。

结语

科技与司法的结合已是迭代的产物,区块链等新兴科技在辅助司法的同时,利用科技手段对权力制约也变得不再遥远。当下,建立符合我国特有的审判需求与侦查规制已成为当务之急,我们要在权力运行相关配套制度的建设上加足马力,从而达到既服务于司法又保障公平的的权力监督机制,将侦查活动与口供运用纳入正常轨道中来。

当下口供治理中,在面对封闭环境的侦查领域时,权力监管难以渗透,导致了监管的困难。正因此,区块链技术在口供治理中的运用,可以有效解决上述问题,规范取证流程,有效保障取证合法性,增加司法的公正性,保障被追诉人的人权。