长江水体多氯联苯和有机氯农药污染特征与通量研究

林明兰,林 田,徐 良,贺 静

上海海洋大学海洋生态与环境学院,上海 201306

《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》禁用的首批典型持久性有机污染物(persistent organic pollutants, POPs), 如 多 氯 联 苯 (polychlorinated biphenyls, PCBs)和 有 机 氯 农 药 (organochlorine pesticides,OCPs),过去被广泛应用于农药和其他化工类产品[1]. 我国作为工业和农业大国,使用PCBs 和OCPs所引发的环境问题不容忽视. POPs 具有持久性、生物累积性、高毒性等特性,以及重要的历史用途和区域输运,导致其在环境中广泛存在. 大气[2]、水[1,3-4]、沉积物[5-6]等环境介质中PCBs 和OCPs 的污染特征和来源由此受到国内外学者的广泛关注.

我国东南沿海地区地表水PCBs 和OCPs 污染程度通常较高[7]. 大气干湿沉降、城市径流和工业废水废物排放是水体PCBs 和OCPs 的重要来源[6]. 长江流域是我国经济发展的前沿和基础,其快速发展的工业化和频繁的人类活动对POPs 在环境中的行为和归趋有重要影响[8]. 目前对长江流域水体PCBs 和OCPs的研究主要集中在其浓度、分布与来源、生态风险评价以及不同环境介质间的迁移通量方面[8-14],研究[7,15]表明,长江武汉段、长江口和太湖地区的PCBs 和OCPs 污染程度较其他断面更强. 太湖局部地区地表水中的PCBs 和OCPs 浓度分别高于5 000 和1 000 ng/L[7]. HCHs 浓度较高的地区主要分布在钱塘江和太湖[7]. 与珠江、辽河、松花江和黄河相比,长江地表水中DDTs 浓度相对较高,DDTs 浓度范围为nd(未检出)~435 ng/L[7]. 由于对长江水体中PCBs 和OCPs输出通量的研究相对匮乏,一定程度上限制了学者对长江流域POPs 污染“源与汇”的认识. 长江下游的大通站是流域内唯一不受潮汐影响的水文站,可作为评估长江流域陆源污染物排放的理想研究区域,然而,关于大通站水体PCBs 和OCPs 的研究相对较少,这不利于对长江水体POPs 分布规律的把握和POPs 防治工作的推进[16]. 长江上游大型水利工程的建设(如三峡大坝)可改变流域径流量的分布和水体污染物的输移形态[16-17],从而影响水体污染物的输出通量.另外,我国于2016-2018 年基本形成了长江流域“共抓大保护,不搞大开发”的发展总基调[18],该时期相关政策的实施和持续的资金投入对长江流域水体PCBs 和OCPs 的浓度变化和输出通量的影响亦尚待追溯,故迫切需要对长江下游大通站水体PCBs 和OCPs 的污染特征和输出通量进行研究.

鉴于此,该研究通过野外调查采样和室内试验的研究手段,对大通站水体中溶解态、颗粒态PCBs 和OCPs 的浓度进行分析,重点研究其组成特征及来源,并估算输出通量,以期更新对长江流域POPs 污染的认识,同时为长江流域POPs 的污染与防治提供参考.

1 材料与方法

1.1 样品采集

该研究于2017 年11 月-2018 年11 月在长江下游的大通站(见图1)按月采集地表水中的溶解态和颗粒态样品. 大通站位于安徽省池州市梅陇镇,是东海海洋潮汐所能到达的河流的上界. 因距长江入海口仅642 km,故其携带的物质对长江口、东海和西太平洋的物质循环有重要影响. 样品采集方案:每月下旬08:00-09:00 利用摆渡船于河道中心用聚乙烯塑料桶采集水面以下0.5 m 处25 L 表层水(水深约5 m),水样充分摇匀,经0.45 μm 的玻璃纤维滤膜(马弗炉450 ℃下预灼烧4 h)过滤,收集悬浮颗粒物及胶体物质,并用质量比为1∶1 的XAD-2 和XAD-4 的XAD 混合树脂柱富集溶解相中的有机质. 过滤后的滤膜和XAD树脂柱置于-20 ℃下冷藏保存.

图1 大通站采样点位Fig.1 Sampling site in the Datong Station of the Yangtze River, China

1.2 试剂与材料

硅胶(150~180 μm,分析纯)购于国药集团化学试剂有限公司. 氧化铝(125~150 μm,分析纯)购于江苏强盛化工有限公司. 无水硫酸钠(分析纯)购于上海安谱公司. OCPs 标准物质(含测定的9 种OCPs 目标化合物)和PCBs 混合标准物质(含测定的41 种PCBs目标化合物)购于美国AccuStandard 公司. 回收率指示物2,4,5,6-四氯间二甲苯、PCB54 和 PCB198 均购于美国o2si 公司. 有机溶剂正己烷(n-hexane)、二氯甲烷(dichloromethane)均为农残级,购于百灵威科技有限公司.

1.3 样品处理

溶解态与颗粒态样品置于冷冻干燥机48 h,然后将滤膜和树脂置于索氏抽提干净的滤纸筒中,滤纸筒上下两端各加入0.5 cm 厚的无水硫酸钠以去除残留水分. 加入2,4,5,6-四氯间二甲苯(TCmX,1 ng/μL,20 μL)、PCB54(1 ng/μL,20 μL)和PCB198(1 ng/μL,20 μL)分别作为OCPs 和PCBs 的回收率指示物,并用二氯甲烷索氏萃取48 h,收集萃取液并旋转蒸发浓缩至1~2 mL,分3 次加入共约15 mL 正己烷溶剂替换后再次浓缩至1~2 mL,并将浓缩液流经从下至上依次填充了3 cm 氧化铝、3 cm 硅胶、1 cm 无水硫酸钠的层析柱(直径为8 mm),再用体积比为1∶1 的二氯甲烷和正己烷的混合溶液洗脱转移至15 mL 棕色细胞瓶中,最后经氮吹浓缩至0.5 mL 并转移至1.5 mL 细胞瓶,待测.

1.4 测定分析

PCBs 和OCPs 的浓度采用气相色谱-三重四级杆串联质谱仪(GC-MS/MS,Agilent 8890-7000D 型,Agilent Technologies,美国)分析测定. GC-MS/MS 采用不分流进样,进样体积为1.0 μL;载气是纯度为99.999%的氦气,流速为2.25 mL/min,离子源为电子轰击离子源(EI),电离能量为70 eV,离子源和传输线温度为280 ℃,色谱柱为HP-5MS〔30 m(柱长)×250 μm(内径)×0.25 μm(膜厚)〕. 气相升温程序:初始温度为70 ℃,保持时间1 min,随后以10 ℃/min 升至160 ℃,再以5 ℃/min 升至280 ℃,保持5 min;再以20 ℃/min 升至300 ℃,保持5 min;采用选择离子扫描模式(MRM).

测定的PCBs 目标化合物包括PCB18、PCB17、PCB31、 PCB28、 PCB33、 PCB52、 PCB49、 PCB44、PCB74、PCB70、PCB95、PCB101、PCB99、PCB87、PCB110、PCB82、PCB151、PCB149、PCB118、PCB153、PCB152、PCB105、PCB138、PCB158、PCB187、PCB183、PCB128、PCB177、PCB171、PCB156、PCB180、PCB191、PCB169、 PCB170、 PCB199、 PCB208、 PCB195、PCB194、PCB205、PCB206 和PCB209 共41 种. 测定的OCPs 目标化合物包括六六六(HCHs,包括α-HCH、β-HCH、γ-HCH 和δ-HCH)、滴 滴 涕(DDTs,包 括p,p′-DDD、p,p′-DDE 和p,p′-DDT)和氯丹(CHLs,包括α-CHL 和γ-CHL). 41 种PCBs 和9 种OCPs 后 文分别用∑41PCBs 和∑9OCPs 表示.

1.5 质量控制与保证

试验过程中通过监测目标化合物的回收率进行质量保证与质量控制. 每12 个样品增设一组溶剂空白和试剂空白. 空白组中未检测出对应目标化合物.回收率指示物TCmX 的回收率为73%±7.6%,PCB30、PCB54 和PCB198 的 回 收 率 分 别 为75%±5.2%、80%±4.7%、82%±3.8%. 所有监测结果均满足PCBs和OCPs 分析要求,分析结果未进行回收率校正. PCBs和OCPs 化合物的方法检出限(limit of detection, LOD)分别为0.01~0.30 和0.002~0.24 ng/L.

2 结果与讨论

2.1 PCBs 和OCPs 的浓度水平及相态分布

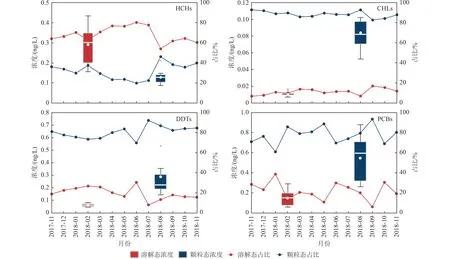

由图2 可见,2017-2018 年大通站水体中溶解态和颗粒态∑41PCBs 浓度范围分别为0.059~0.29、0.26~0.88 ng/L,对 应 平 均 浓 度 分 别 为(0.15±0.074)和(0.59±0.22)ng/L. 溶解态∑9OCPs 浓度范围为0.21~0.52 ng/L,颗粒态∑9OCPs 浓度范围为0.34~0.89 ng/L,对应平均浓度分别为(0.36±0.10)和(0.13±0.18) ng/L. 溶解态HCHs、DDTs 和CHLs 浓度范围分别为0.16~0.43、0.044~0.081 和0.007 2~0.017 ng/L,对应平均浓度分别为(0.29±0.090) (0.061±0.012)和(0.010±0.002 8) ng/L.颗粒态HCHs、DDTs 和CHLs 浓度范围分别为0.086~0.21、0.14~0.71 和0.053~0.14 ng/L,对应平均浓度分别为(0.13±0.031)(0.29±0.16)和(0.084±0.024) ng/L.总体上,2017-2018 年大通站水体中溶解态和颗粒态PCBs、HCHs、DDTs 和CHLs 浓度均无明显的时间变化规律. 除颗粒态PCBs 外,HCHs、DDTs、CHLs和溶解态PCBs 的最高浓度均分布在夏秋季(6-9 月). 地表水中PCBs 和OCPs 的分布不仅受降雨、大气沉降、地表径流等外源输入的影响,悬浮颗粒物及底层沉积物的再悬浮向上扩散过程也会影响水体中溶解态PCBs 和OCPs 的浓度. 长江流域受亚热带季风气候的影响,在夏秋季,大气及周边表层土壤中的PCBs 和OCPs 会伴随季节性降雨和土壤剥蚀作用冲刷到地表水中,高径流作用下底层沉积物的再悬浮作用也会相应增强,从而造成地表水中PCBs 和OCPs 浓度的升高. 经斯皮尔曼(Spearman)相关性分析,溶解态PCBs、OCPs 浓度与对应颗粒态PCBs、OCPs 的浓度无显著相关性(P>0.05).

如图2 所示,大通站水体中PCBs 浓度(水体中的污染物浓度指溶解态+颗粒态的浓度,下同)最高,CHLs 浓度相对较低. 除HCHs 以外,PCBs、CHLs 和DDTs 均主要富集在颗粒态上,这与PCBs、CHLs 和DDTs 相对较低的水溶性和较高的有机碳分配系数(KOC)及辛醇-水分配系数(KOW)有关. 以往研究[19]亦表明,PCBs 和OCPs 往往吸附在细颗粒物上和底部沉积物的有机质中. 溶解态OCPs 各组分浓度分布特征表现为HCHs>DDTs>CHLs,颗粒态OCPs 各组分浓度则表现为DDTs>HCHs>CHLs,表明HCHs 和DDTs是大通站水体OCPs 的优势组分,与洞庭湖的研究结果[14]一致,可能是由大通站附近沿岸农田六六六、滴滴涕和氯丹的历史使用量不同所致.

图2 2017 年-2018 年大通站水体溶解态、颗粒态PCBs 与OCPs 的浓度及相态分布Fig.2 The concentrations and distribution of dissolved and particulate PCBs and OCPs at the surface water of the Datong Station from 2017 to 2018

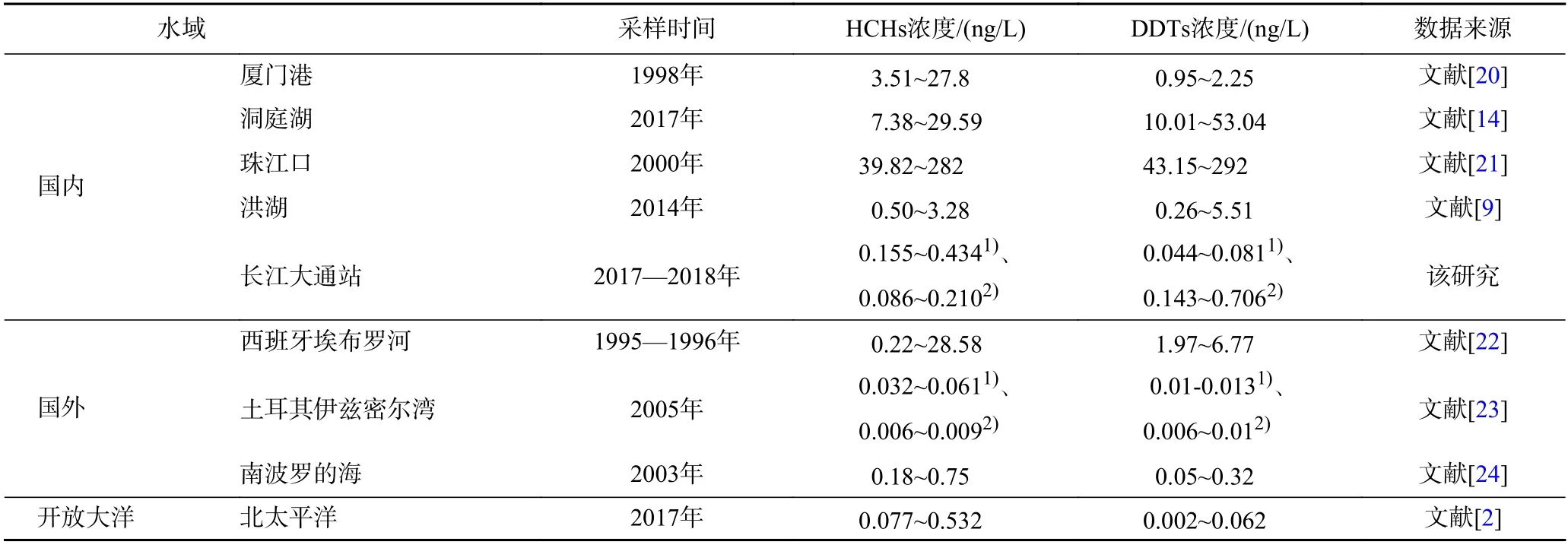

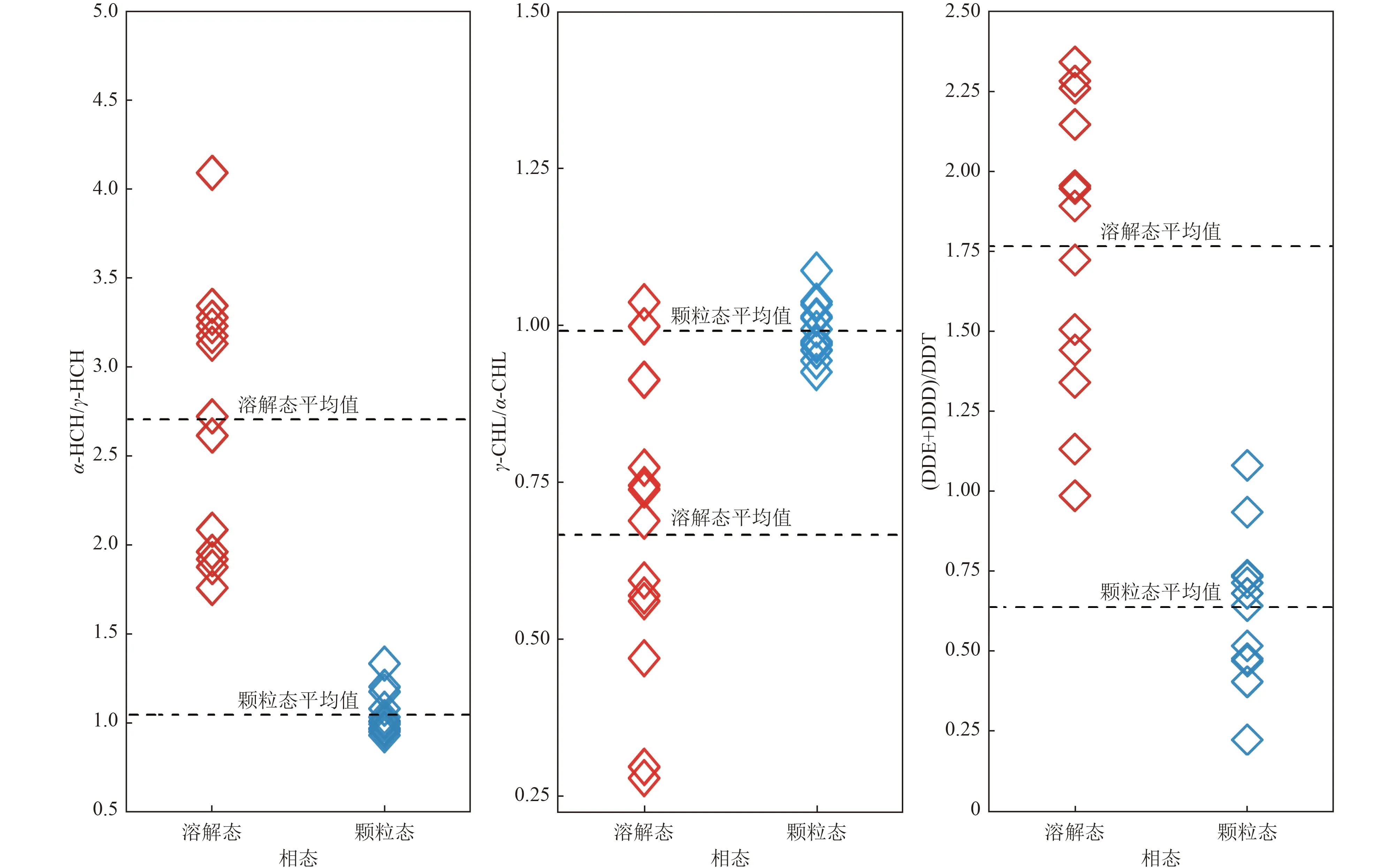

大通站水体中溶解态和颗粒态HCHs、DDTs 和CHLs 浓度与国内外部分水域研究结果的比较(见表1、2)显示(鉴于不同研究中采样时间和化合物分析数目的差异,该对比仅作为定性参考):大通站溶解态和颗粒态OCPs、PCBs 浓度显著低于国内主要河流及港口;与土耳其伊兹密尔湾相比,大通站溶解态HCHs浓度略低,颗粒态HCHs、溶解态DDTs 和颗粒态DDTs浓度则略高;溶解态、颗粒态PCBs 浓度水平分别与日本东京湾与意大利威尼斯泻湖相近;与远离大陆的开放大洋相比,大通站水体中HCHs 浓度与北太平洋差异不大,DDTs 浓度略高于北太平洋,DDTs 降解尚不完全;PCBs 浓度比北大西洋浓度高1~3 个数量级,表明大通站水体仍存在PCBs 的潜在污染输入.

表1 大通站水体OCPs 浓度与其他水体的比较Table 1 Comparison of the concentrations of OCPs in the Datong Station and those in other rivers and sea areas globally

2.2 PCBs 和OCPs 组成特征及来源

对大通站水体中9 种OCPs 的组分进行分析,结果表明,溶解态OCPs 检出的各组分平均浓度表现为β-HCH(0.16 ng/L)>α-HCH(0.095 ng/L)>γ-HCH(0.033 ng/L)>p,p′-DDT(0.023 ng/L)>p,p′-DDE(0.022 ng/L)>p,p′-DDD(0.016 ng/L)>α-CHL(0.006 3 ng/L)>γ-CHL(0.004 1 ng/L),颗粒态OCPs 检出的各组分平均浓度表现为p,p′-DDT(0.19 ng/L)>p,p′-DDD(0.097 ng/L)>β-HCH(0.050 ng/L)>α-CHL(0.042 ng/L)>γ-CHL(0.041 ng/L)>α-HCH(0.040 ng/L)>γ-HCH(0.039 ng/L).

环境中HCHs 的来源主要有两类:工业品六六六(主要组分为α-HCH、β-HCH、γ-HCH 和δ-HCH)和部分地区仍用作广谱杀虫剂的林丹(γ-HCH). 由于环境中β-HCH 比α-HCH、γ-HCH 更稳定,且能更好地抵抗微生物的降解,加之HCHs 不同异构体间的转换还可产生β-HCH[30],故工业品六六六中β-HCH 的比例通常较高. 该研究中β-HCH 在溶解态HCHs 和颗粒态HCHs 中均占主导地位,此前的研究[31]也发现,β-HCH 是长江下游地表水的主要成分. 大通站水体中β-HCH 分别占溶解态HCHs 和颗粒态HCHs 浓度的40%~77%和37%~42%,γ-HCH 浓度最低,表明HCHs 污染主要源于工业品六六六的历史使用,基本不存在新来源林丹的输入.

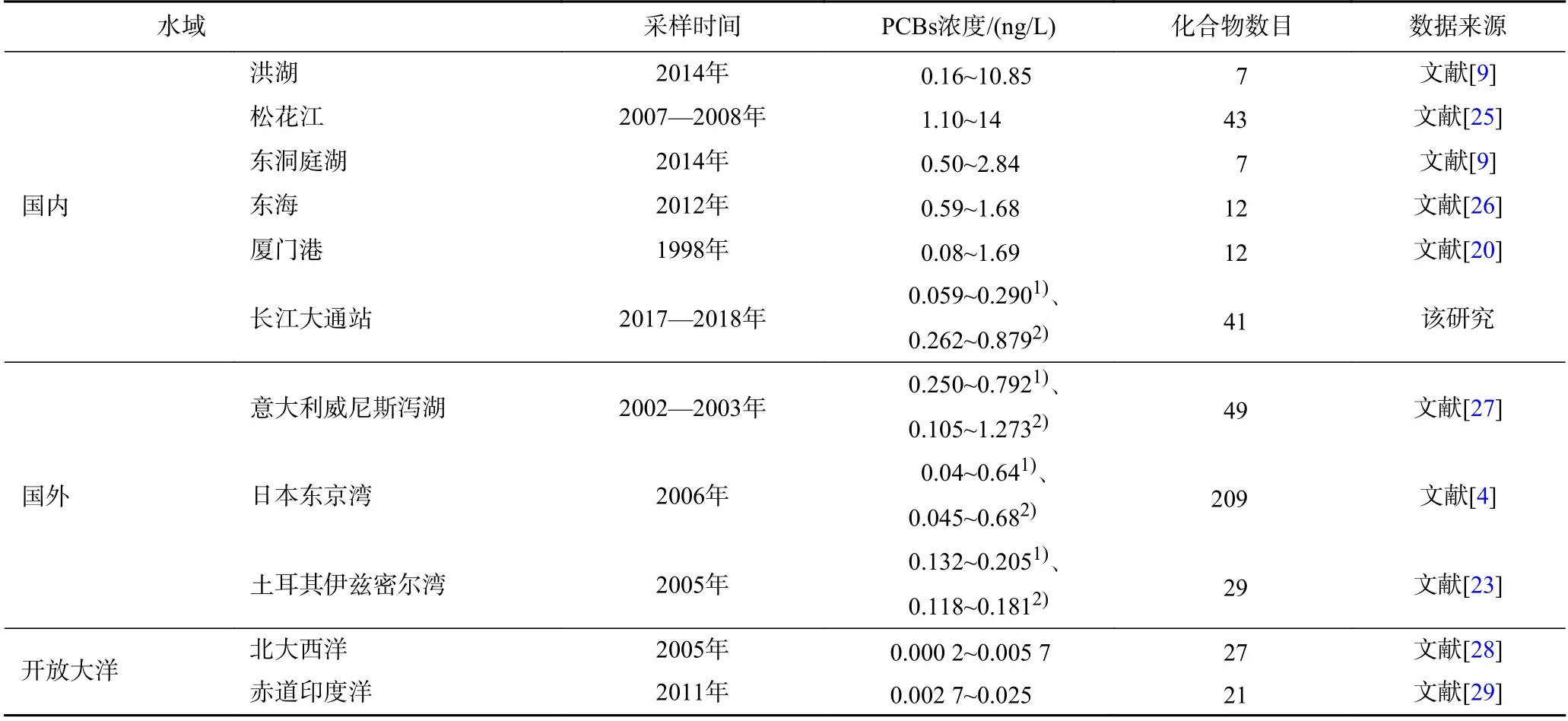

α-HCH/γ-HCH(浓度比,下同)也常用于判定环境中HCHs 的来源,α-HCH/γ-HCH 通常介于4~7 之间,α-HCH/γ-HCH 大于7,表明HCHs 存在新污染或可能与大气远距离传输有关[31],较低的α-HCH/γ-HCH(<0.01)则表明HCHs 可能来源于农业活动污染[6]. 溶解态α-HCH/γ-HCH 和颗粒态α-HCH/γ-HCH 的范围分别为1.76~4.09 和0.93~1.33(见图3),表明大通站水体几乎不受当地农业源排放和大气远距离传输的影响.已有研究[30]发现,长江地表水中HCHs 浓度从上游到下游有显著增加趋势,故大通站水体HCHs 污染也可能与上游地表径流输入有关. 溶解态γ-CHL/α-CHL和 颗 粒态γ-CHL/α-CHL 分 别 为0.28~1.03 和0.92~1.08. 由于γ-CHL 比α-CHL 更易降解,γ-CHL/α-CHL大于1.17,表明环境中存在CHLs 的近期输入,反之表明污染物为历史残留[32]. 该研究中γ-CHL/α-CHL的结果表明,大通站水体中不存在CHLs 的新鲜输入. 滴滴涕类农药施用后,p,p′-DDT 在好氧条件下转化为DDE,在厌氧条件下则经土壤微生物降解为DDD[33]. 该研究中溶解态(DDD+DDE)/DDT 范围为0.98~2.34,70%以上颗粒态(DDD+DDE)/DDT 介于0.52~1.08 之间. 大通站溶解态、颗粒态DDTs 组分均以其降解产物为主,(DDD+DDE)/DDT 普遍大于0.5,与东洞庭湖和洪湖[9]的研究结果相似,表明大通站附近农田基本不存在滴滴涕类农药的施用.

表2 大通站水体PCBs 与其他水体的比较Table 2 Comparison of the concentrations of PCBs in the Datong Station and those in other rivers and sea areas globally

图3 大通站水体OCPs 各异构体浓度比值Fig.3 The isomer ratios of OCPs at the surface water of the Datong Station

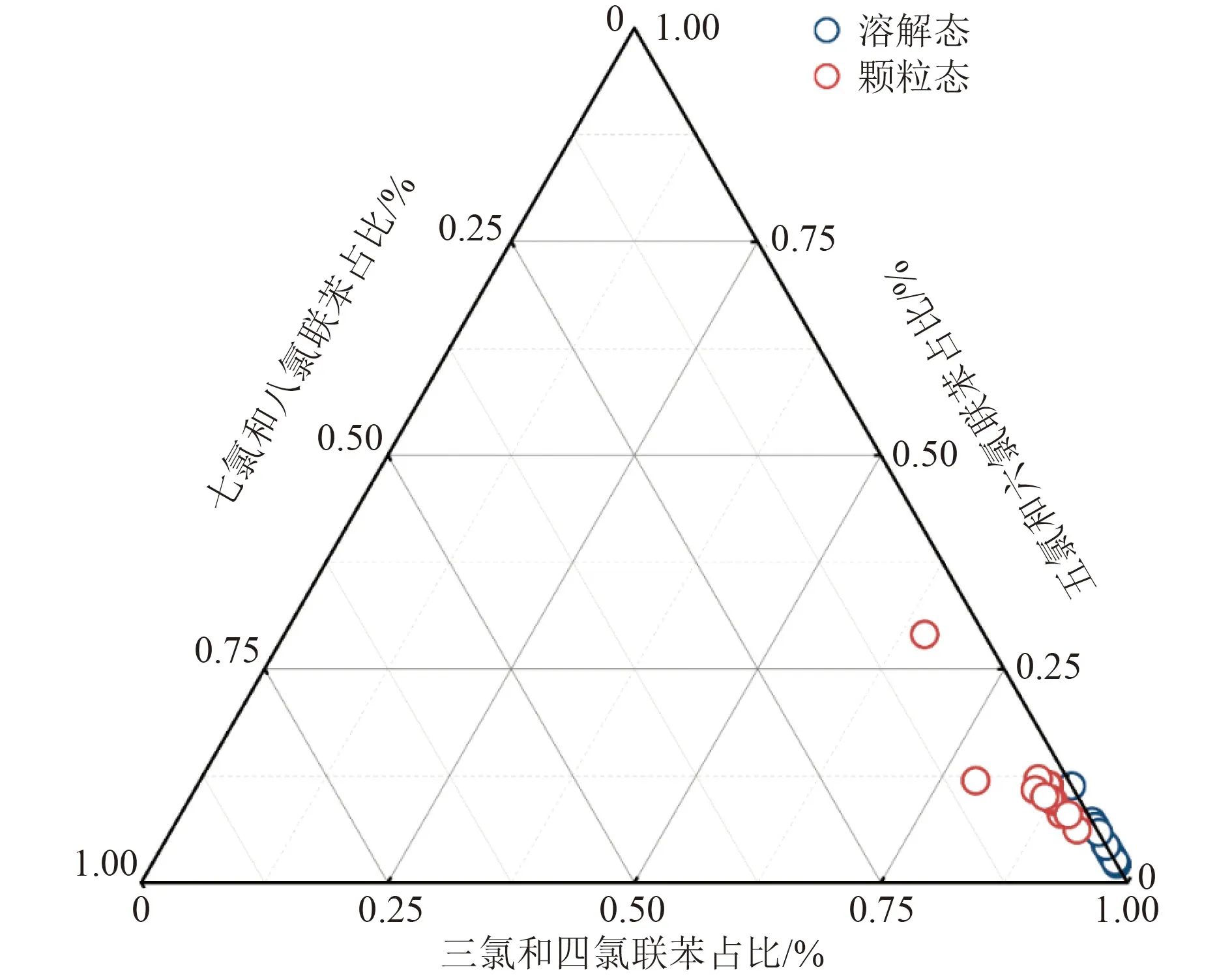

尽管理论上不同氯代PCBs 在水体和颗粒物上的吸附特征不完全一致,但大通站溶解态、颗粒态PCBs 的组成均以三氯、四氯联苯为主. 由图4 可见,三氯和四氯联苯在溶解态∑41PCBs 和颗粒态∑41PCBs中的总占比分别为93%和82%. 我国历史生产和使用较多的Aroclor1242 工业PCBs 产品组成以三氯和四氯联苯为主[9],该研究中溶解态、颗粒态PCBs 的组成特征均与Aroclor1242 工业PCBs 产品高度相似,且近年来工业燃烧产生的PCBs 亦以三氯和四氯联苯为主,表明过去含PCBs 产品的使用和不当处置以及当地工业燃烧排放可能是大通站水体PCBs 的重要输入来源.

图4 大通站水体不同氯代PCBs 组成Fig.4 The composition of PCBs at the surface water of the Datong Station

2.3 大通站水体PCBs 和OCPs 的输出通量

参考长江口新污染物通量的已有研究结果[34],大通站水体PCBs 和OCPs 输出通量的计算公式:

式中:F为污染物年输出通量,t/a;K为单位换算因子,取值10-9;C为污染物的年均浓度,ng/L;Q为长江的年径流量,m3/s.

2017-2018 年大通站水体∑41PCBs 总输出通量(溶解态+颗粒态)为0.57 t/a,HCHs、CHLs 和DDTs总输出通量分别为0.35、0.08 和0.29 t/a,PCBs 和OCPs月输出通量分别为0.017~0.094 和0.024~0.15 t. 非参数检验(H检验)结果表明,采样周期内PCBs 月输出通量差异不显著(P>0.05),OCPs 月输出通量存在显著性差异(P<0.05). PCBs 和OCPs 平均月输出通量在夏季(分别为0.075、0.12 t)显著高于冬季(分别为0.075、0.031 t),且PCBs 和OCPs 的月输出通量均在2018 年7 月达到峰值,分别为0.023 和0.15 t,表明长江流域季节性水文环境变化及降雨期间由地表径流带来的流域土壤侵蚀对PCBs、OCPs 输出通量有重要影响.此外,污染物来源、温度、生物降解和吸附沉淀等环境因素也会对输出通量产生一定影响[34].

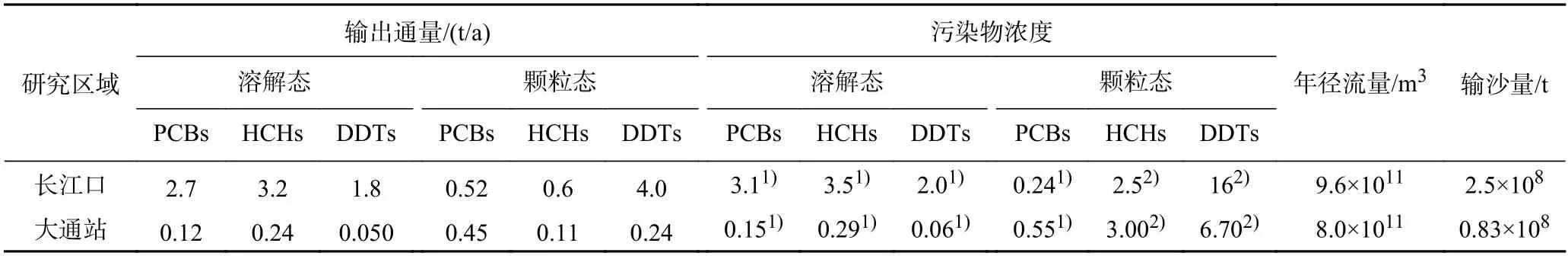

此前鲜少有关大通站水体HCHs、DDTs 和PCBs输出通量的研究. 与长江口历史数据[13,35-36]相比(见表3),2017-2018 年大通站水体中溶解态、颗粒态HCHs、DDTs 和PCBs 的输出通量整体上低于2009-2015 年,且溶解态HCHs、DDTs 和PCBs 以及颗粒态HCHs、DDTs 输出通量的降幅均较显著,该研究中溶解态HCHs 输出通量显著高于颗粒态HCHs 输出通量,颗粒态DDTs 和PCBs 输出通量显著高于溶解态DDTs 和PCBs 输出通量(见表3),表明近年来HCHs 在大通站的输移形态以溶解态为主,DDTs 和PCBs 在大通站的输移形态则以颗粒态为主. 该研究中大通站HCHs 和DDTs 的输出通量与表3 所示长江口HCHs 和DDTs 历史输出通量相比,溶解态和颗粒态DDTs 输出通量的降幅在90%以上,略高于HCHs. 这是因为,与禁用时间较早的六六六类农药相比,我国自2009 年后才完全禁用滴滴涕类农药. 此外,目前我国大部分水体中HCHs 浓度较为接近环境背景值,大通站至长江口沿程输入的HCHs 污染很少或几乎没有. 颗粒态PCBs 输出通量的变化幅度较不显著,仅下降13%,这是由于部分含PCBs 的设备被非法拆除或处置后可能进入水体导致新的污染[37],加之工业燃烧中大量非故意产生的PCBs 也可能经干湿沉降进入水体,导致水体中颗粒态PCBs 浓度升高.

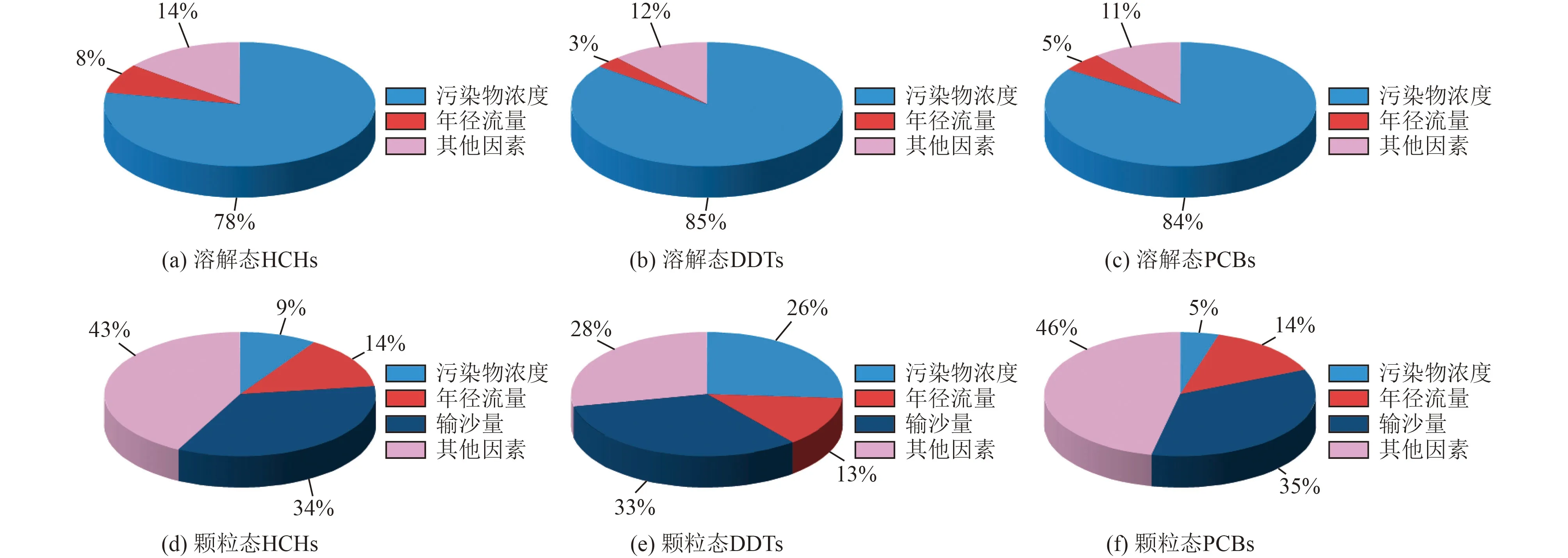

受采样点数量的限制,该研究所得污染物输出通量结果存在一定的不确定性. 由表3 可见,除污染物浓度下降外,年径流量和输沙量也是引起输出通量变化的重要参数,尤其是输沙量,过去10 年其整体下降了约2/3. 若忽略大通站至长江口的沿程输入,以长江口和大通站在不同研究时期输出通量的变化为切入点以探讨各因素对通量变化的贡献. 结果(见图5)表明,年径流量和其他因素(如源排放强度、降雨量和土壤侵蚀等)对溶解态HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量的影响较小,而溶解态HCHs、DDTs 和PCBs 浓度对溶解态HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量的贡献率分别高达78%、85%和84%. 输沙量和其他因素对颗粒态HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量的共同贡献率在60%以上. 已有沉积记录[5]表明,长江流域HCHs、DDTs 和PCBs 浓度在2008-2019 年逐渐降低,其中HCHs 浓度下降较为显著,这进一步印证了笔者的推测. 污染物浓度(尤其是溶解态HCHs、DDTs和PCBs 浓度)下降的趋势在极大程度上决定了2017-2018 年大通站相对较低的输出通量. 在其他影响因素中,有研究[3]证实了源排放和气候变化(主要受降雨影响)对POPs 浓度和输出通量的显著影响. 由于我国自2015 年以来实施了更为严格的PCBs 减排策略,长江下游典型的7 种代表性PCBs 排放量在2015-2018 年从213.78 kg 降至149.24 kg,相应地,水体PCBs浓度下降了约33.3%[3]. 该研究对2017-2018 年大通站水体PCBs 输出通量的计算结果整体低于长江口历史数据的现象与上述提及的长江下游PCBs 浓度和排放量在2015-2018 年降低的趋势相一致. 综上,长江流域近10 年污染物浓度的整体降低,流域自然环境因素和人为活动引起的年径流量下降,以及上游水利工程(如葛洲坝、三峡水库)建设导致的近年来长江入海输沙量的显著减少[38],共同造成了2017-2018 年大通站水体相对较低的HCHs、DDTs 和PCBs输出通量.

图5 年径流量、输沙量、污染物浓度和其他因素对2017—2018 年大通站和2009—2015 年长江口[13,35-36]HCHs、DDTs、PCBs 输出通量差异的影响Fig.5 Effects of the annual discharge, sediment load, pollutant concentrations as well as other factors on the difference of transportation fluxes of HCHs, DDTs and PCBs between the Datong Station from 2017 to 2018 and the Yangtze River Estuary from 2009 to 2015[13,35-36]

表3 2017—2018 年大通站与2009—2015 年长江口[13,35-36]HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量及污染物浓度、年径流量和输沙量的变化Table 3 The transportation fluxes, annual discharge, sediment load and average concentrations of HCHs, DDTs and PCBs between the Datong Station from 2017 to 2018 and the Yangtze River Estuary from 2009 to 2015[13,35-36]

此外,2017-2018 年正值我国“长江大保护”战略提出之际,对长江流域POPs 的防治无论是制度监管、处理技术还是投资规模相比往年均有空前进展.因此,该研究中HCHs、DDTs 和PCBs 的输出通量较低并非偶然,可认为是我国“十三五”期间长江水体POPs 减排和近20 年坚持履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》取得积极进展的显现. 该研究对大通站HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量的计算结果与近年来长江口(输入/输出)通量平衡模型的结果在数量级上一致(见表3),亦间接说明笔者对大通站HCHs、DDTs 和PCBs 输出通量的计算是相对合理的,可为后续学者开展相关研究提供参考.

3 结论

a) 2017-2018 年 大 通 站 水 体 中 溶 解 态PCBs、HCHs、CHLs 和DDTs 浓度范围分别为0.059~0.29、0.16~0.43、0.007 2~0.017 和0.044~0.081 ng/L,平均值分 别为(0.15±0.074) (0.29±0.090) (0.010±0.002 8)和(0.061±0.012) ng/L. 颗粒态PCBs、HCHs、CHLs 和DDTs浓度范围分别为0.26~0.88、0.086~0.21、0.053~0.14 和0.14~0.71 ng/L,平均值分别为(0.59±0.22) (0.13±0.031)(0.084±0.024)和(0.29±0.16) ng/L. 除HCHs 外,PCBs、CHLs 和DDTs 均主要富集在颗粒态上.

b) 2017-2018 年大通站水体中溶解态和颗粒态PCBs 组成均以三氯和四氯联苯为主,与我国PCBs历史生产与使用情况一致. 与国内外其他河流及海域的定性比较并结合化合物的组成及比值表明,大通站水体HCHs、DDTs 和CHLs 污染均以历史残留为主,PCBs 可能存在近期输入.

c) 尽管我国工业和经济持续高速发展,但2017-2018 年大通站水体中溶解态、颗粒态HCHs、DDTs和PCBs 的输出通量相对较低,主要受到长江污染物浓度、年径流量和输沙量整体降低的直接影响;另外,还可能得益于我国近20 年一直坚持履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,致力于POPs 减排.

——上汽大通D90……虞展